Новая видовая форма гречихи - Fagopyrum hybridum

Автор: Фесенко И.Н., Фесенко Н.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Актуальные вопросы селекции гречихи

Статья в выпуске: 4 (25), 2010 года.

Бесплатный доступ

Используя критерии необратимости эволюционных событий и совместимости-конгруентности межвидовых скрещиваний, сделан краткий обзор родственных и эволюционных взаимоотношений внутри крупносемянной группы видов рода Fagopyrum Mill. Описан искусственный эволюционный процесс по созданию новой видовой формы, F. hybridum, перспективной как зерновая культура.

Межвидовая гибридизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147123547

IDR: 147123547 | УДК: 633.12:581.167:581.145

Текст научной статьи Новая видовая форма гречихи - Fagopyrum hybridum

мечты явно отложены на будущее, проведенные эксперименты дали первые сведения о сравнительной генетике видов гречихи [5, 6], а также надежные критерии их генетического родства. Часть литературы по этой проблеме процитирована нами ранее [см. 7]. В настоящей статье описано формирование гибридной видовой формы, перспективной как зерновая культура. Чтобы иметь более четкие критерии её идентификации, часть статьи посвящена уточнению терминологии и видового статуса существующих членов крупносемянной (cymosum) группы видов гречихи.

Виды мелкосемянной (urophyllum) группы рода Fagopyrum нами не рассматриваются ввиду их очень большой филогенетической отдаленности от культивируемой гречихи [8].

Терминология

В статье использовано следующая трактовка общепринятой терминологии :

Таксономический вид – зарегистрированный вид гречихи по классификации O. Ohnishi [ см . 8];

Генетический вид – популяция , репродуктивно изолированная от других видов . Каждый вид ( естественный или искусственный ) должен иметь ареал распространения в дикой природе или в сельскохозяйственном производстве ;

Видовая форма – искусственно полученный генетический вид , не имеющий ареала распространения .

Необратимые эволюционные процессы как критерии относительного возраста таксономических видов Считается, что древесный тип растения – более древний, чем травянистый, а многолетний тип – более древний, чем однолетний. Перекрестное опыление, требующее функционирования сложных генетических систем (самонесовместимость, обеспечение надежного переноса пыльцы с растения на растение), также считается предковым признаком относительно самоопыления, так как упрощение генетической системы, приводящее к самофертильности, обычно необратимо, и является эволюционным тупиком [9, 10]. Считается, что древнейший тип несовместимости – гаметофитный; гетеростилия возникла позднее [11, 12]. Увеличение плоидности также является необратимым эволюционным процессом: деполиплоидизация иногда возможна у «свежих» автотетраплоидов, но невозможна у «устоявшихся» полиплоидов. Однако для измерения относительного эволюционного возраста таксона наиболее показательно «сегментная» полиплоидизация, возникающая вследствие дупликации отдельных локусов, что служит материальной базой для прогрессивной эволюции, т.е. возникновения новых таксонов [13]. Этот процесс обычно растянут во времени и приводит не к увеличению числа хромосом, а к увеличению их размера. Часть дуплицированных генов обретает новую функцию [13], но большинство – инактивируются как избыточные [14]. Таким образом, сегментная полиплоидия увеличивает количество генетически инертной ДНК, а увеличение генома свойственно более молодым видам [14].

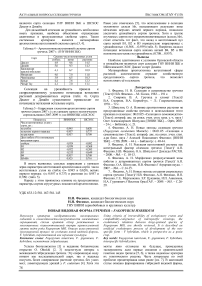

Размер генома у видов крупносемянной группы рода Fagopyrum

Большие различия размера геномов [15] свидетельствуют о высокой степени дивергенции видов крупносемянной группы . Геном F. tataricum – самый компактный : это самый древний вид . Геном F. cymosum – промежуточный по размеру : этот вид появился позже . Геном F. esculentum – самый большой : этот вид самый молодой . Геномы F. homotropicum и F. esculentum примерно одинаковы по размеру [16].

Предполагаемые события на последнем этапе эволюции рода Fagopyrum

Среди четырех современных крупносемянных таксономических видов гречихи нет материнских и дочерних . Схему эволюции видов Fagopyrum «cymosum»- группы нельзя представить без промежуточных таксонов , предположительно вымерших к настоящему времени .

Наиболее молодые виды F. esculentum и F. homotropicum явно произошли от общего предка , и почти не дивергировали друг от друга . Если этот предполагаемый предковый вид сохранился где то в горах Китая до настоящего времени , его следует искать среди популяций

-

F. esculentum ssp. ancetstrale Ohnishi. Для популяций этого гипотетического вида должна быть характерна высокая совместимость с растениями F. esculentum . Его отличительной чертой должно быть сочетание элементов гетеростилии с дееспособной гаметофитной системой несовместимости , которая проявила себя в межвидовых скрещиваниях F. esculentum × F. homotropicum [17].

Последним значимым эволюционным событием в роде Fagopyrum была трансформация этого предполагаемого предкового вида в гетеростильный вид F. esculentum . Утеря работающей гаметофитной системы предковым видом была бы невозможна без резкого снижения его численности ( эффект горлышка бутылки ). Скорее всего , причиной этого была очередная климатическая катастрофа , поставившая предковый вид на грань вымирания . Очевидно , что эта катастрофа повлияла на все виды гречихи в центре происхождения , которые также прошли через « бутылочное горлышко ». Это объясняет современную относительно низкую генетическую изменчивость у древних видов F. cymosum и , особенно , F. tataricum [18]. Меньший размер генома и самоопыление : эти два фактора затормозили накопление генетической изменчивости у F. tataricum относительно F. cymosum , вида с открытой рекомбинационной системой . Кроме того , в условиях коллекции мы наблюдали случай спонтанной гибридизации F. tataricum (2 х = 16) × F. cymosum (2 х = 16). Очевидно , что при смежном произрастании видов это иногда возможно и в природных условиях . Эти межвидовые гибриды способны образовывать семена при опылении отцовским видом . Следующее поколение такого гибрида ( т . е . BC1) включается в состав популяции отцовского вида . Таким образом , в природе возможен односторонний перенос генов ( как ядерных , так и цитоплазматических ) от F. tataricum (2 х = 16) к F. cymosum (2 х = 16).

Наличие перекрестного опыления , по - видимому , обеспечило эволюционный успех F. esculentum относительно F. homotropicum . Оба этих вида зародились в горах Китая [19, 20]. Открытая рекомбинационная система F. esculentum позволила этому виду спуститься с гор в долины , и выжить там в условиях более жесткой биологической среды , изменив альпийский тип растения на быстрорастущий конкурентный тип ( виолент ). В дальнейшем этот вид приспособился к условиям культуры , и как культура постепенно распространился вплоть до полярного круга .

Дивергенция таксономических видов

Результаты отдаленной гибридизации ( см . обзор [7]) показали , что молодой вид F. esculentum далеко дивергировал от более древних видов F. cymosum и F. tataricum . Так , искусственный амфидиплоид , полученный при скрещивании тетраплоидных образцов F. esculentum и F. cymosum с помощью эмбриокультуры , оказался почти стерильным [21], что свидетельствует о низкой конгруентности геномов этих видов : эти виды Fagopyrum генетически отстоят друг от друга дальше , чем роды Triticum и Secale в Poaceae. Дивергенция F. esculentum и F. tataricum зашла еще дальше : обмен генами между этими видами пока не реален из - за полной стерильности гибридов F1 [22, 23].

Генетические различия между F. tataricum и F. cymosum значительно меньше : мы без проблем получали гибриды между этими видами [5, 7]. Генетическая отдаленность между этими видами оказалась оптимальной для получения стабильного амфидиплоида F. giganteum Krotov [24]. Таким образом , в этом случае дивергенция видов не перешла порог инконгруентности геномов , но оказалась достаточной для предотвращения немедленной межвидовой рекомбинации геномов и выщепления нежизнеспособных вариантов в инбредных потомствах , которое мы могли наблюдать в скрещиваниях F. esculentum (4 х =32) × F. homotropicum (2n=32) [25].

Естественные генетические виды

Таксономический вид F. cymosum представлен в природе как диплоидными , так и тетраплоидными популяциями [26]. Таким образом , он состоит из двух генетических видов , различающихся по плоидности . У таксономического вида F. homotropicum существует аналогичная градация по плоидности [27]. Диплоидные образцы этого вида также различаются по степени генетической изоляции от F. esculentum и друг от друга [7].

Искусственные видовые формы

Это амфидиплоид F. giganteum Krotov и полученные с помощью колхицина тетраплоидные варианты F. tataricum и F. esculentum .

Первые тетраплоидные (4 х =32) варианты F. tataricum были получены более полувека назад . Есть сообщения о более современных вариантах , имеющих перспективу как культура [28]. Однако полиплоидия у видов самоопылителей обычно не оправдывает надежд . Имеющиеся в нашей коллекции « старые » автотетраплоидные аналоги образцов к -17 и к -66 ( коллекция ВИР ) по продуктивности и жизнеспособности резко уступают исходным диплоидным линиям . По - видимому , генетический баланс самоопылителей , основанный на взаимодействии « гомозигота х гомозигота » [29] , при автополиплоидии постепенно нарушается из - за хаотичной дезактивации избыточных генов в процессе существования тетраплоидной линии [14]. Кроме того , автополиплоидия влечет за собой хромосомные нарушения в мейозе [30]. Для самоопылителей эволюционно значимой оказалась аллополиплоидия , беглый взгляд на которую освещен далее .

У перекрестноопыляемых видов , у которых каждое растение генетически уникально , модальный генетический баланс включает взаимодействия « гетерозигота х гетерозигота » и « гомозигота х гетерозигота » [29]. Это самонастраивающиеся биологические системы , что упрощает переход на автотетраплоидный уровень . Современные сорта тетраплоидной F. esculentum устойчиво закрепились в производстве [31]. Следовательно , эта видовая форма сегодня уверенно перешла в категорию генетического вида .

Видовая форма F. giganteum Krotov

Этот амфидиплоид отличается высокой биологической продуктивностью . Его гигантизм проявляется ближе к концу вегетационного периода , на ранних стадиях развития от всходов до 4-5 настоящих листьев , рост и развитие происходят замедленно , хотя и чуть быстрее , чем у отцовского вида F. cymosum (4 х =32) ( последний является типичным представителем растений альпийского типа , характеризующихся замедленным ростом надземных органов на ранних стадиях развития , что позволяет его всходам выживать на каменистых склонах в условиях очень нестабильного водного и температурного режима в горах ).

Межгеномные взаимодействия при аллополиплоидии обеспечивают стабильное воспроизводство гетерозиса и поддержание высокой жизнеспособности в течение ряда поколений . Оборотной стороной такой стабильности является невозможность быстрого эффективного отбора , исправляющего недостатки морфологии этого растения ( альпийский тип и позднеспелость , грубое крупное зерно с высокой пленчатостью и др .).

Амфидиплоид самофертилен : не удалось перенести гетероморфную несовместимость от F. cymosum к F. giganteum – длинностолбчатые и короткостолбчатые растения ресинтезированного амфидиплоида завязали семена в поле от самоопыления . Это очень наглядное подтверждение положения о роли генетической среды в функционировании гетеростилии [32].

Ресинтезированный амфидиплоид унаследовал от F. cymosum легкое опадение плодов по разделительному слою на плодоножке . Однако в последующих поколениях были 80

отобраны растения , превосходящие по устойчивости к осыпанию F. tataricum . Для F. giganteum свойственна высокая ( почти абсолютная ) устойчивость к полеганию : мощная корневая система , укороченность нижних междоузлий и очень жесткий стебель дают такой эффект .

Скрещивания F. tataricum (4 х =32) × F. giganteum

Скрещивание позволило преодолеть депрессивный синдром F. tataricum (4 х =32) и генетическую инертность амфидиплоида , запустив процесс рекомбинации геномов F. tataricum и F. cymosum . Гибриды F 1 были мощные ( как F. giganteum ), имели почти гомостильные ( слабодлинностолбчатые ) цветки , и были самофертильны , но с признаками генетической несбалансированности ( пониженная фертильность пыльцы , массовое отмирание завязей ) [33]. Гибриды F2 и последующих поколений отличались невыровненностью . Их высевали в поле без изоляции . В целом они унаследовали признаки F. giganteum : позднеспелость и альпийский тип , мощные корни , жесткий стебель , устойчивость к полеганию и осыпанию , крупное зерно с грубой оболочкой и элементами скульптуры ( шипами ). Большинство растений проявляли признаки инбредной депрессии , поэтому для пересева отбирали наиболее жизнеспособные и продуктивные растения . Высев индивидуальных потомств проволили в поле , без изоляции от других потомств и родственных видов , поэтому многие отобранные мощные растения имели гибридное происхождение , в т . ч . от скрещивания с F. giganteum и F. cymosum . Индивидуальные потомства различались по склонности к перекрестному опылению : большинство были полностью самофертильны и выбраковывались через несколько поколений , в других попадались растения гибридного происхождения . Поскольку спонтанные гибриды росли среди негибридных растений до уборки , их пыльца могла участвовать в формировании семенного потомства соседних растений . Поэтому линии с частично открытой рекомбинационной системой служили основным источником жизнеспособных рекомбинантов . В потомствах поздних поколений (F10…F15) были выделены растения с различным габитусом ( от позднеспелого до более скороспелого , чем исходные линии F. tataricum (4 х =32) и морфотипом зерна ( от крупного грубого зерна giganteum- типа , до мелкого зерна tataricum- типа , включая гладкозерный ).

Видовая форма Fagopyrum hybridum

Под этим названием мы объединяем наиболее продуктивные потомства F 10 и более поздних поколений , полученных при пересеве гибридов F. tataricum (4x=32) x F. giganteum . По урожаю зерна эти потомства вполне сравнимы с сортами возделываемой гречихи , поэтому эта гибридная гречиха имеет шанс стать зерновой культурой в ближайшем будущем , в отличие от её генетически инертных родительских форм , также имеющих искусственное происхождение .

Генетический состав F. hybridum

Гибридная гречиха и родительские виды способны реципрокно скрещиваться между собой ( искусственные скрещивания ), но при совместном выращивании в поле пыльца F. tataricum (4x=32) неконкурентноспособна , и реальный поток генов при формировании F. hybridum наблюдался от F. giganteum и F. cymosum (4x=32), а также от межвидовых гибридов F. giganteum х F. cymosum , изучавшихся в то же самое время . Вторичные гибриды были также использованы для отбора . Кроме того , эти мощные растения определяли пыльцевой режим гибридных семей , способных к перекрестному опылению . Растения с крупным грубым зерном giganteum- типа браковали при уборке , отбирая растения с менее грубым зерном tataricum- типа , или промежуточного типа .

Таким образом, современная популяция гибридной гречихи включает различные генотипы, у которых доля генов F. cymosum колеблется от 25% и выше, возможно до 50%, как у F. giganteum. В то же время, поток дополнительных генов от F. cymosum и его производных мог быть частично уравновешен отбором на признаки F. tataricum (тип зерна, скороспелость, технологичный габитус растения и др.).

По вкусу и другим характеристикам зерна F. hybridum наиболее похож на тетраплоидную горькую гречиху , однако , по всем признакам есть генетическое разнообразие . Так , в F 13 -F 14 были отобраны варианты более тонкопленчатые , чем материнский вид . По - видимому , это результат эпигенетических событий , запущенных отдаленным скрещиванием . Однако пока наиболее продуктивные семьи обладают грубым зерном промежуточного типа с высокой пленчатостью . В то же время , по нашим данным , формирование зерна cymosum - типа без скульптуры на оболочке контролируется одним рецессивным геном , что , вероятно , несколько упрощает создание форм F. hybridum с более привычным зерном .

Какой может быть дальнейшая судьба этой видовой формы ? Сегодня гибридная гречиха – полуфабрикат . Описать её как вид станет возможно , когда она будет зарегистрирована как культивар на полях . Поэтому естественное право на её таксономическую регистрацию будет иметь селекционер , который сможет сделать это на практике .

Вестник

№ 4(25)

ОрелГАУ

август

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Адрес редакции : 302019, г . Орел , ул . Генерала Родина , 69.

Сдано в набор 21.07.2010

Подписано в печать 28.07.2010 Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная .

Гарнитура Таймс .

Объём 11 усл . печ . л . Тираж 300 экз . Издательство Орел ГАУ , 302028, г . Орел , бульвар Победы , 19.

Лицензия ЛР№ 021325 от 23.02.1999 г .

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ , отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Закономерности синергического взаимодействия ионизирующего излучения , гумата калия и цеолита на растениях гречихи …………………………………………………... 43

Список литературы Новая видовая форма гречихи - Fagopyrum hybridum

- Bohanec, B. Improvements in buckwheat micropropagation procedures [Text]/B. Bohanec//Fagopyrum. -1987. -Vol. 7. -P. 13-15

- Ohnishi, O. Discovery of wild ancestor of common buckwheat [Text]/O. Ohnishi//Fagopyrum. -1991. -Vol. 11. -P. 5-10

- Ohnishi, O. Discovery of new Fagopyrum species and its implication for the studies of evolution of Fagopyrum and of the origin of cultivated buckwheat [Text]/O. Ohnishi//Proc. 6th Intl. Symp. Buckwheat at Ina. -1995. -P. 175-190

- Adachi, T. How to combine the reproductive system with biotechnology in order to overcome the breeding barrier in buckwheat? [Text]/T. Adachi//Fagopyrum. -1990. -Vol. 10. -P. 7-11

- Fesenko, I.N. Flower homostyly of Fagopyrum tataricum Gaertn. is determined by minus-alleles of polymeric genes which related to the loci of heterostyly background in F. cymosum Meisn. [Text]/I.N. Fesenko//Fagopyrum. -2005. -Vol.20. -P. 7-12

- Fesenko, N.N. Homostyly of two morphologically different lineages of Fagopyrum homotropicum Ohnishi is determined by locus S4, which is an S-locus related gene in the linkage group #4 [Text]/N.N. Fesenko, I.N. Fesenko, O. Ohnishi//-Fagopyrum. -2006. -№23. -P. 11-15

- Fesenko, I.N. Compatibility and congruity of interspecific crosses in Fagopyrum [Text]/I.N. Fesenko, N.N. Fesenko, O. Ohnishi//Proc. 8th Intl. Symp. Buckwheat at Chunchon. -2001. -Vol. 1. -P. 404-410

- Yasui, Y. Evolutionary processes of Fagopyrum inferred from the molecular philogenetic analyses [Text]/Y. Yasui, T. Ohsako, O. Ohnishi//Proc. 7th Intl. Symp. Buckwheat at Winnipeg. -1998. -Part 6. -P. 50-60

- Stebbins, G.L. Self-fertilization and population variability in the higher plants [Text]/G.L. Stebbins//Amer. Nat. -1957. -Vol. 91. -P. 337-354

- Takebayashi, N. Is self-fertilization an evolutionary dead end? Revisiting an old hypothesis with genetic theories and a macroevolutionary approach [Text]/N. Takebayashi, P.L. Morrell//Amer. J. Botany. -2001. -Vol. 88. -P. 1143-1150

- Steinbachs, J.E. S-RNase-mediated gametophytic self-incompatibility is ancestral in Eudicots [Text]/J.E. Steinbachs, K.E. Holsinger//Molecular Biology and Evolution. -2002. -Vol. 19. -P. 825-829

- Gibbs, P.E. Do homomorphic and heteromorphic selfincompatibility systems have the same sporophytic mechanism? [Text]/P.E. Gibbs//Plant. Syst. Evol. -1986. -Vol.154. -P. 285-323

- Ohno, S. Evolution by gene duplication/S. Ohno//Springer, Heidelberg. -1970

- Lynch, M. The origin of interspecific genomic incompatibility via gene duplication [Text]/M. Lynch, A.G. Force//Amer. Nat. -2000. -Vol. 156 (6) -P. 590-605

- Голубева, E.A. Цитологические особенности [Текст]/E.A. Голубева, A.С. Кротов//В кн.: Гречиха -Fagopyrum Mill. Культурная флора. Т.3. Крупяные культуры. Л.: Колос. -1975. -С. 90-93

- Nagano, M. Genome size analysis of the genus Fagopyrum [Text]/M. Nagano, J. Aii, C. Campbell, S. Kawasaki, T. Adachi//Fagopyrum. -2000. -Vol. 17. -P. 35-39

- Фесенко, Н.Н. Функциональные фрагменты реликтовой гаметофитной системы самонесовместимости ассоциированы с локусами, определяющими тип цветка Fagopyrum esculentum Moench. (гетеростильный перекрестноопылитель) и F. homotropicum Ohnishi (самоопылитель с гомостильными цветками) [Текст]/Н.Н. Фесенко, И.Н. Фесенко//Генетика. -2010. (в печати)

- Yamane, K. Speciation of Fagopyrum tataricum inferred from molecular data [Text]/K. Yamane, K. Tsuji, O. Ohnishi//Proc. 9th Intl. Symp. Buckwheat at Prague. -2004. -P. 317-322

- Ohnishi, O. Search for the wild ancestor of common buckwheat. 1. Description of new Fagopyrum (Polygonaceae) species and their distribution in China and Himalayan hills [Text]/O. Ohnishi//Fagopyrum. -1998. -Vol. 15. -P. 18-28

- Ohnishi, O. Search for the wild ancestor of common buckwheat. 3. The wild ancestor of cultivated common buckwheat, and of tartary buckwheat [Text]/O. Ohnishi//Econ. Botany. -1998. -Vol. 52. -P. 123-133

- Hirose, T. Morphology and identification by isozyme analysis of interspecific hybrids in buckwheats [Text]/T. Hirose, A. Ujihara, H. Kitabayashi, M. Minami//Fagopyrum. -1993. -Vol. 13. -P. 25-30

- Samimy, C. Overcoming the barrier to interspecific hybridization of Fagopyrum esculentum with Fagopyrum tataricum [Text]/C. Samimy, T. Bjorkman, D. Siritunga, L. Blanchard//Euphytica. -1996. -Vol. 91 -P. 323-330

- Wang, Y. Interspecific hybridization between Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. and F. esculentum Moench [Text]/Y. Wang, R. Scarth, C. Campbell//Fagopyrum. -2002. -Vol. 19. -P. 31-35

- Кротов, А.С. Амфидиплоид гречихи Fagopyrum giganteum Krotov sp. Nova. [Текст]/А.С Кротов, Е.Т. Драненко//Бюлл. ВИР. -1973. -№30. -С.41-44

- Fesenko, N.N. Study of interspecific cross F. esculentum Moench. (2n=4x=32) × F. homotropicum Ohnishi (2n=32) and some reflections about different views on crop evolution of buckwheat [Text]/N.N. Fesenko, I.N. Fesenko//Proc. 10th Intl. Symp. Buckwheat at Yangling. -2007. -P. 120-122

- Yamane, K. Intraspecific cpDNA variations of diploid and tetraploid perennial buckwheat, Fagopyrum cymosum (Polygonaceae) [Text]/K. Yamane, Y. Yasui, O. Ohnishi//Amer. J. Bot. -2003. -Vol. 90. -339-346

- Wang, Y.J. Interspecific hybridization in buckwheat among Fagopyrum esculentum, F. homotropicum and F. tataricum [Text]/Y.J. Wang, C. Campbell//Proc. 7th Intl. Symp. Buckwheat at Winnipeg. -1998. -Part 1. -P. 1-12

- Zhao, G. Comparative study on main characters of new strain of autotetraploid tartary buckwheat (87-1) and its autodiploid parent stock [Text]/G. Zhao, Y. Tang, X.L. Lin//Proc. 5th Intl. Symp. Buckwheat in Taiyuan. -1992. -P. 170-175

- Mather, K. Biometrical genetics [Text]/K. Mather//London: Methuen. -1949. (1st edn.)

- Tkachev, A.T. Polyploidy in breeding buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) [Text]/A.T. Tkachev//Proc. 5th Intl. Symp. Buckwheat in Taiyuan. -1992. -P. 261

- Dubovik, E.J. Breeding of polyploid buckwheat in Belarus: results, problems, directions [Text]/E.J. Dubovik//Proc. 9th Int. Symp. on Buckwheat at Prague. -2004. -P. 202-206

- Mather, K. The genetical architecture of heterostyly in Primula sinensis [Text]/K. Mather//Evolution. -1950. -Vol. 4. -P. 340-352

- Fesenko, I.N. Study of F2 generation of interspecific hybrid in combination Fagopyrum tataricum (4x) × F. giganteum [Text]/I.N. Fesenko, N.N. Fesenko//Proc. 7th Intl. Symp. Buckwheat at Winnipeg. -1998. -Part 6. -P. 36-40