Новое местонахождение, оценка состояния и риски исчезновения охраняемого вида лишайника Menegazzia terebrata ( Parmeliaceae ) в Хабаровском крае

Автор: Моторыкина Т.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биоразнообразие и заповедное дело

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приводятся данные о новом местонахождении на территории Хабаровского края редкого вида лишайника - Menegazzia terebrata, включенного в Красные книги Хабаровского края и Российской Федерации. Представлена оценка состояния его в точке контроля на границе санитарно-защитной зоны разработки Малмыжского месторождения, риски исчезновения этого редкого вида и мероприятия для его сохранения.

Местонахождение, риски исчезновения, редкий вид, лишайник, таллом

Короткий адрес: https://sciup.org/143178714

IDR: 143178714 | УДК: 582.29(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-2-56-61

Текст научной статьи Новое местонахождение, оценка состояния и риски исчезновения охраняемого вида лишайника Menegazzia terebrata ( Parmeliaceae ) в Хабаровском крае

Усиливающееся в последнее время антропогенное преобразование природной среды наиболее ярко отражается в первую очередь на состоянии биоразнообразия растительного покрова. Происходит существенная его трансформация в лесных, луговых растительных сообществах, связанная с пожарами, распашкой земель, палами, выпасом скота, сенокошением, а также строительством автомобильных и железных дорог, линий электропередач, нефте- и газопроводов, промышленных предприятий. В связи с этим нарастает процесс снижения биоразнообразия и рост числа видов растений, которым угрожает вымирание, особенно это касается редких объектов растительного мира. К исчезновению видов ведет также загрязнение атмосферы, деградация растительного покрова, нарушение стабильности биологических систем, а также связанные с деятельностью человека изменения в окружающей среде, к которым объекты растительного мира не в состоянии приспособиться.

В 2021 г. нами проводились полевые работы по изучению динамики растительного покрова в зоне воздействия объектов Малмыжского месторождения медно-порфировых руд. Малмыжское месторождение медно-порфировых руд расположено на правобережье долины р. Амур в нижнем течении в окрестностях поселков Малмыж и Верхний Нерген в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края. На момент исследования проводилось строительство карьера по добыче руд, наблюдалось активное передвижение автомашин и строительной техники по уже проложенным дорогам и прокладка новых автодорог для передвижения транспорта. В связи с этим основными источниками воздействия на растительный покров являются строительные и транспортные автомашины (пылевая завеса, выброс выхлопных газов в атмосферу, загрязнение территории горюче-смазочными материалами).

В результате полевых работ на одной пробной площади в точке контроля на границе сани-

тарно-защитной зоны месторождения нами обнаружен редкий вид лишайника Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal., включенный в Красные книги Хабаровского края (2019) [2] и Российской Федерации (2008) [1] со статусом 3 – таксон, сокращающийся в численности на территории края в результате изменения условий существования.

Менегацция пробуравленная ( Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.) – представитель семейства Пармелиевых (Parmeliaceae). Слоевище лишайника листоватое, розетковидное, часто односторонне развитое или неопределенной формы, более или менее плотно прикрепляющиеся к субстрату. Верхняя поверхность серовато-зеленоватая, иногда ближе к середине темнеющая, матовая, голая, гладкая, с округлыми или овальными отверстиями, часто с соралями. Сорали головчато или манжетовидно разорваны, развиваются на краевых бугорках или на поверхности слоевища. Нижняя поверхность очень складчатая, черная, иногда развита лучше верхней. Апотеции встречаются редко, до 5 мм в диаметре, сидячие или на короткой ножке, с коричневым или красновато-коричневым диском.

Ниже приводится местонахождение этого редкого вида лишайника.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.: Хабаровский край, Нанайский район, правобережье долины р. Амур в окрестностях пос. Верхний Нерген, долина безымянного ручья вблизи трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, долинный широколиственный лес с сосной корейской и пихтой мелкотравно-осоково-вейниковый, N 137°06.503′, E 49°97.098′. Т.Н. Моторыкина, М.В. Крюкова.

В Хабаровском крае вид произрастает в Бикинском, Нанайском, Совгаванском, Комсомольском, Ульчском районах и районе им. Лазо. Встречается в европейской части России, на Урале, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке (Приморский, Хабаровский края, Амурская, Еврейская автономная, Сахалинская области) [3–6]. Отмечается на территории Большехехцирского, Комсомольского, Ботчинского и Буреинского заповедников, где подлежит охране [3–5, 7].

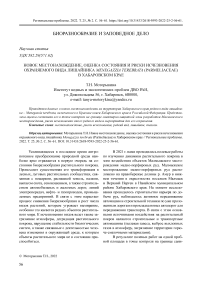

Согласно флористическому районированию, принятому для многотомной сводки «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985–1996) [8], для северного подрайона Уссурийского флористического района данное местонахождение Menegazzia terebrata является самой северной точкой, дополняющей современные представления о распространении этого редкого вида лишайника на территории Хабаровского края (рис. 1).

Всего было обнаружено четыре экземпляра менегацции пробуравленной: два – на одном стволе ольхи волосистой ( Alnus hirsuta ) (рис. 2–4) и два – на одном стволе другого дерева Alnus hirsuta (рис. 5).

Все талломы Menegazzia terebrata на момент наблюдения были зеленого цвета, находились в хорошем состоянии, повреждений отмечено не было. Размер талломов: первый экземпляр – 9,0 х 6,3 см, второй – 4,0 х 2,5 см, третий – 5,7 х 3,8 см, четвертый – 4,2 х 2,0 см. Апотеции у менегацции пробуравленной сидячие или на короткой ножке, с коричневым или красновато-коричневым диском, встречаются редко. Размножение происходит преимущественно вегетативным путем посредством соредий – органов вегетативного размножения лишайников. По форме они напоминают мелкие пылевидные комочки, состоят из одной или нескольких клеток водоросли, оплетённых короткоклеточными тонкими гифами гриба. Заметны в виде белого, жёлтого или зеленоватого порошкообразного или мелкозернистого налета на поверхности таллома или по его краям.

Менегацция пробуравленная очень чувствительна к нарушению мест обитания в результате пожаров, лесозаготовок, строительства дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередач, загрязнения окружающей среды. Наибольшее влияние на жизнеспособность лишайников оказывают диоксид серы, диоксид азота, фтористый водород и тяжелые металлы, однако основным токсичным агентом для них является бесцветный газ – сернистый ангидрид (диоксид серы, SO2), который преобладает в выбросах подавляющего большинства промышленных предприятий. Установлено, что диоксид серы в концентрации 0,08–0,1 мг/м3 вызывает нарушение процесса фотосинтеза, появление бурых пятен в хлоропластах лишайниковых водорослей, деградацию хлорофилла [9]. Кроме того, под воздействием загрязнителей уменьшается скорость роста таллома, уменьшаются его размеры, снижается образование апотециев – открытых типов плодового тела.

В связи с этим для сохранения этого редкого вида лишайника необходим контроль за состоянием его популяции и их оценка. Это мероприятие планируется нами уже на стадии эксплуатации Малмыжского месторождения медно-порфировых руд с целью оценки воздействия данного предприятия на популяцию редкого вида лишайника . При проведении исследований будут определяться

Рис. 1. Распространение Menegazzia terebrata на территории Хабаровского края: • – пункты местонахождения Menegazzia terebrata, известные ранее и приведенные в основополагающих сводках; ■ – пункт местонахождения Menegazzia terebrata, приводимый впервые

Fig. 1. Distribution of Menegazzia terebrata in the Khabarovsk Territory: • – localities of Menegazzia terebrata, known earlier and given in the basic reports; ■ – location of Menegazzia terebrata, given for the first time морфометрические параметры (длина, ширина) таллома и его возможные изменения (цвет). Кроме того, будет оцениваться жизненное состояние лишайника по наличию некротических пятен, на- личию или отсутствию повреждений талломов, а также плодовых тел или органов вегетативного размножения на слоевищах для оценки способности к размножению Menegazzia terebrata.

Рис. 2. Два экземпляра Menegazzia terebrata на одном стволе Alnus hirsuta

Рис. 3. Один экземпляр Menegazzia terebrata на стволе Alnus hirsuta

Fig. 2. Two specimens of Menegazzia terebrata on one trunk of Alnus hirsuta

Fig 3. One specimen of Menegazzia terebrata on the trunk of Alnus hirsuta

Рис. 4. Второй экземпляр Menegazzia terebrata на стволе Alnus hirsuta

Рис. 5. Два экземпляра Menegazzia terebrata на стволе другого дерева Alnus hirsuta

-

Fig. 4. Second specimen of Menegazzia terebrata on the trunk of Alnus hirsuta

-

Fig. 5. Two specimens of Menegazzia terebrata on the trunk of another Alnus hirsuta tree

Список литературы Новое местонахождение, оценка состояния и риски исчезновения охраняемого вида лишайника Menegazzia terebrata ( Parmeliaceae ) в Хабаровском крае

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Тов-во научных изданий КМК, 2008. 855 с.

- Красная книга Хабаровского края: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, грибов и животных: официальное издание. Воронеж: Мир, 2019. 604 с.

- Микулин А.Г. Лишайники // Флора и растительность Большехехцирского заповедника (Хабаровский край). Владивосток: ДВО АН СССР, 1986. С. 71-78.

- Микулин А.Г. Лишайники // Грибы, лишайники, водоросли и мохообразные Комсомольского заповедника. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. С. 49-65.

- Рассадина К.А. Род Menegazzia Mass. в СССР // Новости систематики низших растений. Л., 1964. С. 235-250.

- Скирина И.Ф. Список лишайников Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) // Новости систематики низших растений, 2012. Т. 46. С. 202-216. DOI: 10.31111/ nsnr/2012.46.202

- Скирина И.Ф., Галанина И.А., Осипов С.В., Дудник А.В. Данные о лишайниках Буреинского заповедника // Труды государственного природного заповедника «Буреинский». Хабаровск, 2007. С. 80-84.

- Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Тт. 1-8. Л.: Наука, 1985-1996.

- Шапиро И.А. Физиолого-биохимические изменения у лишайников под влиянием атмосферного загрязнения // Успехи современной биологии. 1996. Т. 116, № 2. С. 158-171.