Новое местонахождение саженцы в зоне Красноярского водохранилища

Автор: Акимова Е.В., Стасюк И.В., Кукса Е.Н., Мотузко А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521411

IDR: 14521411

Текст статьи Новое местонахождение саженцы в зоне Красноярского водохранилища

Летом 2008 г. отрядом КГПУ велись археологические работы в Куртак-ском археологическом районе (Новоселовский р-он Красноярского края). Основным объектом исследований являлся участок береговой линии протяженностью 1,5 км, от Каменного лога (непосредственно западнее местонахождения Каменный Лог) до Куртакской речки. До начала затопления (1964–65 гг.) три позднепалеолитических объекта в районе старой дер. Кур-так были открыты З.А. Абрамовой. В 1976-78 и 1988 гг. Н.Ф. Лисицыным проводились работы на стоянке Куртак III, датированной второй половиной сартанского времени. На сегодняшний день этот памятник, видимо, полностью уничтожен. В первой половине 1980-х гг. массовые сборы проводил Е.С. Аннинский. Однако точной привязки к местности эти сборы не имеют. В последующие годы эпизодические сборы подъемного материала проводились экспедицией КГПУ. Выходов культурного слоя не найдено.

В 2008 г. был низкий уровень воды в Красноярском водохранилище. По всей береговой отмели прослеживался археологический и фаунистический материал, спроецированный из уничтоженной лессовидной толщи. Основным «фоном» являются предметы финальнопалеолитического облика – колотые гальки, отщепы, единичные орудия, нуклеусы, а также фаунистические остатки лошади, бизона и мамонта. В 400 м выше Каменного лога отмечен участок выброса изделий на кварците и кремне – пластины с ретушью, остроконечники, концевой скребок на отщепе, которые предварительно могут быть датированы раннесартанским или позднекаргинс-ким временем.

Новое местонахождение Саженцы выявлено в 900 м выше лога. Культурный горизонт обнаружен на поверхности береговой отмели в районе современного молодого лога, прорезающего толщу позднеплейстоценовых отложений.

Непосредственно раскопом вскрыто 12 м2, при этом культурный горизонт отмечен на площади 6 м2. При первичной зачистке на поверхности отмели отмечен ярко-оранжевый прокал, размазанная сажа с глубокими промоинами, заполненными песком и дресвой – низ культурного горизонта, срезанного пляжем. Сам горизонт простирался под углом к поверхности пляжа, в результате чего в южной части раскопа достигал мощности 0,5 м. Заполнение представлено мощным прокалом, линзами древесного угля хо- рошей сохранности (до крупных кусков сгоревшей древесины), вкраплениями углей и примазками сажи, скоплениями костей грызунов. Археологический материал залегал по всей толще с концентрацией в нижней части горизонта, где выявлены две сливающиеся крупные линзы диаметром около 0,2 и 0,5 м, плотно заполненные отщепами и орудиями.

Общее количество предметов в культурном горизонте составляет 2366 экз. К этому же комплексу должно быть отнесено около 500 предметов из подъемных сборов.

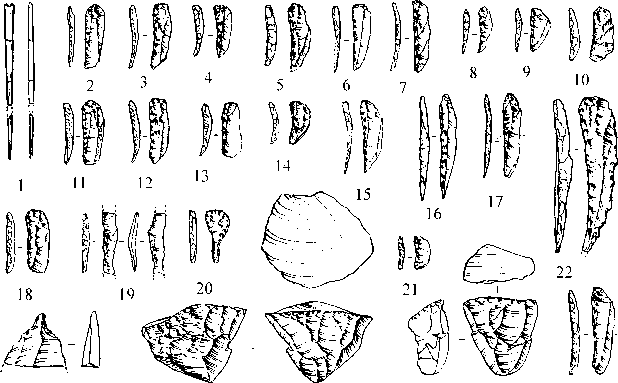

В составе коллекции – нуклеусы, пластинки с притупляющей ретушью, пластины и отщепы с ретушью, скребки, орудия с жальцем, выемчатые и галечные орудия. В качестве сырья использовались кремень, яшма и халцедон.

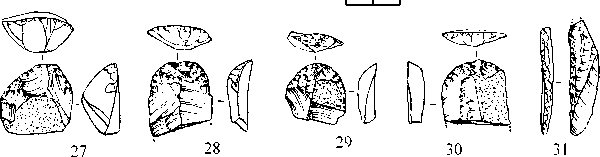

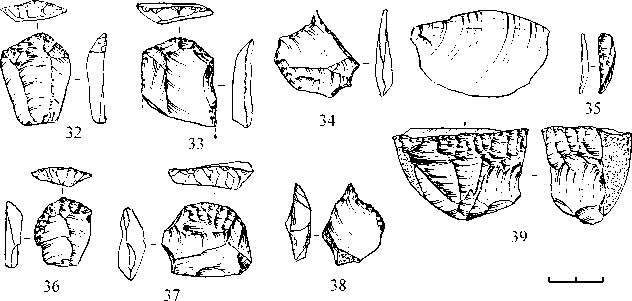

Характерны пирамидальные микронуклеусы с фронтом, замкнутым по периметру площадки, и сосредоточенным на торце с распространением на выпуклые латерали (рис. 24, 25 ). В подъемных сборах помимо пирамидальных форм микро-и средних размеров (рис. 39 ), присутствуют крупные дисковидные и пирамидальные нуклеусы и плоскостные микронуклеусы на сколах.

Основным элементом комплекса являются орудия на пластинах мелких, реже средних размеров. Как правило, они представляют овально-треугольные удлиненные изделия с крутой или отвесной чешуйчатой ретушью по одному краю (рис. 2-13, 15-18, 22, 26, 31, 35 ), реже – изделия сегментовидной формы с ретушью по вогнутому участку (рис. 14, 21 ). В единичных случаях ретушь наносилась по обоим краям и фасам микропластинки (рис. 19 ). Для всех орудий на пластинах свойственно расположение притупленного участка только по правому краю дорсала. Ранее такая закономерность была отмечена только на Афанасьевой Горе. Наиболее характерные размеры орудий – 25 х 7 х 2 мм.

Среди скребков преобладают округлые на отщепах и концевые на отще-пах и сегментах пластин, единичны скребки высокой формы на отщепах и сколах с нуклеусов (рис. 27-30, 32, 33, 36, 37 ). Найдено миниатюрное комбинированное орудие из халцедона, сочетающее концевой скребок и ретушированное жальце (рис. 20 ).

Орудия с жальцем (провертки) представлены обломком (рис. 23 ) и целыми изделиями (рис. 34, 38) .

Скребловидные орудия на крупных сколах (3 экз.) найдены только в подъемных сборах.

В раскопе и на береговой отмели получены пластины и пластинчатые сколы с ретушью, отщепы с ретушью, галечные орудия – чопперы, отбойники.

При промывке культурного горизонта удалось найти пять фрагментов от двух-трех костяных игл (рис. 1 ).

Фаунистическая коллекция крупных млекопитающих невелика. В культурном горизонте найдены зуб нижней челюсти и запястная кость лошади Equus ex gr. , фаланги и локтевая кость волка Canis lupus и фаланга архара Ovis ammon . На береговой отмели собраны кости мамонта, бизона, лошади.

23 24 25 26

Археологический материал стоянки Саженцы: 1-26 - культурный горизонт, 27-39 - подъемные сборы.

Остатки мелких млекопитающих представлены коренными зубами, резцами, нижними челюстями, костями посткраниального скелета. Сохранность остатков хорошая: отсутствуют следы окатаности, в сборах в массе имеются все анатомические части скелета - кости передних и задних конечностей, резцы, нижние челюсти, кости черепа, позвонки. Это свидетельствует о том, что исследуемый ориктоценоз сформировался одним процессом на месте их находки и не передвигался на значительные расстояния. Подобное наблюдается в результате жизнедеятельности хищных птиц, погадки которых попадали в захоронение. Прежде чем быть захороненными, о статки длительное время подвергались выветриванию на поверхности почвы, отчего подавляющее большинство нижних челюстей без зубов. На остатках имеются следы пребывания в костре, при этом, остатки наиболее крупных из грызунов – сусликов и пищух, существуют только в виде сильно обгорелых костей скелета.

Определимых остатков в сборах 853, принадлежащих следующим видам: Ochotona sp. – 1, Citellus sp. – 4, Allactaga sp. – 2, Cricetus cricetus – 9, Dicrostonyx gulielmi – 11, Lagurus lagurus – 206, Microtus sp. – 438, Stenocranius gregalis – 114, Microtus mongolicus – 62, Microtus oeconomus – 6. Видовой состав микротериофауны однозначно свидетельствует о том, что в период формирования биоценоза в окрестностях местонахождения преобладали ландшафты сухих холодных степей. В структуре фауны нет видов, связанных с лесными биотопами. В ископаемой фауне господствуют остатки степной пеструшки, узкочерепной полевки и монгольской полевки, которым принадлежат 94% определимых остатков. Более влажные закустаренные пространства существовали в пойме Енисея, где обитали полевки-экономки и хомяки. Остатки тушканчиков указывают на значительную сухость климата и существование степных площадей с разреженной растительностью, а присутствие в фауне копытных леммингов является свидетельством значительного похолодания климата и развития тундростепных биотопов. Кроме того, копытные лемминги в отличие от леммингов рода Lemmus предпочитают селиться на участках сухих тундр. Таким образом, во время существования фауны были сформированы ландшафты разнотравных разреженных степей с небольшими участками за-кустаренных сухих тундр. Нахождение остатков копытных леммингов на таком большом расстоянии к югу от его современного ареала, является свидетельством значительного похолодания климата.

Относительный возраст исследуемой микротериофауны определяется присутствием в её структуре остатков степной пеструшки и узкочерепной полевки. Морфологическое строение нижних переднекоренных зубов (М1) обоих видов представлено прогрессивными морфотипами, которые встречаются у животных, существовавших во второй половине позднего плейстоцена. Еще определеннее об относительном возрасте свидетельствует морфология коренных зубов копытных леммингов. Они представлены морфотипами, которые встречаются на территории Евразии в период развития последнего материкового оледенения – сартанского.

Таким образом, фауна мелких млекопитающих существовала в период максимального развития сартанского оледенения 20 – 17 тыс. л.н., в его гыданскую стадию.

Анализ полученных данных позволяет прийти к следующим предварительным заключениям. В раскопе и на береговой отмели получен материал из одного археологического комплекса, сохранившего непотревоженными элементы хозяйственного комплекса – очаги и, возможно, хозяйственные ямы, заполненные, в основном, отходами производства.

Стоянка Саженцы является более поздним вариантом развития индустрии стоянки Каштанка I, расположенной в 2 км южнее и датированной 24 тыс. л.н. [Археология…, 1992, Стасюк, 1995]. Об этом свидетельствуют как система первичного расщепления, так и специфические формы пластин с притупленной спинкой. Типологический набор Саженцев менее разнообразен. В то же время массовость пластинок с притупленной спинкой на Саженцах и их относительная редкость на Каштанке Iсвязана, возможно, с разницей в возрасте и с особенностью функциональности вскрытых участков обоих поселений.