Новонисийский рельеф. Некоторые вопросы интерпретации

Автор: Пилипко В.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Данная статья завершает серию публикаций в КСИА, посвященных остаткам терракотового рельефа с изображением боевого слона. Финальная работа на эту тему была разделена на две самостоятельные части. В первой из них представлены имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты рельефа и восстановлена на их основе вся композиция (Пилипко, 2021). Во второй части рассматриваются некоторые аспекты его оценки как памятника истории и культуры. Проведенные при раскопках наблюдения и учет внешнеполитических факторов того времени позволяют предполагать, что рельеф был изготовлен в период между серединой II в. до н. э. и серединой I в. до н. э. Обнаружение его на территории некрополя парфянской знати дает основание для вывода, что он был связан с погребением представителя парфянской аристократии, который имел какое-то отношение к элефантерии. Несмотря на неполную сохранность, рельеф представляет большую культурную ценность, это первая находка подобного рода. Он приоткрывает некоторые ранее неведомые стороны местной истории и культуры.

Ниса, новая ниса, парфия, туркменистан, история и культура средней азии, элефантерия, эллинизм

Короткий адрес: https://sciup.org/143178348

IDR: 143178348 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.125-138

Текст научной статьи Новонисийский рельеф. Некоторые вопросы интерпретации

источниковедческую базу по данной теме и несколько по-иному взглянуть на вопрос – были ли боевые слоны у парфян.

Но в 30-е гг. XX в. окрестные дехкане, не подозревающие о ее большой исторической ценности, активно выбирали грунт с северо-восточной оконечности городища для различных собственных нужд. При этих работах они обнаружили остатки необычного погребения и сообщили об этом ученым. Прибывший на место находки археолог А. А. Марущенко установил, что в парфянское время здесь располагался некрополь парфянской знати. Обнаруженное погребение относится, судя по найденной в нем монете Орода II (54–38 гг. до н. э.), ко второй трети I в. до н. э. ( Марущенко , 1949. С. 162–163).

Относительно активные его раскопки проводились сотрудниками ЮТАКЭ в 1946–1949 гг. и в 1955 г. При этих работах выяснилось, что над парфянскими гробницами находятся многометровые толщи средневековых отложений. Археологам не удалось обнаружить ни одного непотревоженного погребения. По этой причине до сих пор нет надежных сведений относительно устройства этих гробниц, последовательности их возведения и обряда захоронения ( Вязь-митина , 1953; 2018; Пугаченкова , 1953; Крашенинникова , 1978; Grenet , 1984. С. 84–92; Пилипко , 2015. С. 200–201).

С 2012 г. исследования на этом участке проводила Нисийская экспедиция Института археологии РАН и Управление по охране, изучению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Туркменистана. В рамках этих работ продолжились раскопки так называемой Башни III. Но этот цикл исследований пока также не завершен. По этой причине о Башне III здесь сообщаются самые общие сведения. Прежде всего, следует отметить, что Башня III – это остатки относительно крупного погребального сооружения аршакидского времени. Сохранилось оно очень плохо. На то, что это усыпальница, указывает большая подземная камера, которая полностью была ограблена в эпоху Cредневековья. Над камерой, условно на древней дневной поверхности, была устроена ритуальная площадка, где периодически проводились какие-то поминальные действия. Спустя некоторое время на ней возвели полусферическую земляную насыпь, которая затем была замурована внутрь сырцовой кладки. После этого сразу или некоторое время спустя вокруг массива, имеющего форму прямоугольной (?) башни, провели еще одну пахсовую обкладку. В итоге сооружение приобрело очертания прямоугольной башни высотой не менее 4 м. Внешние ее параметры точно не определяются, так как северо-западный и юго-восточный ее фасады уничтожены поздними выборками земли.

Остатки рельефа не имеют прямого отношения к исследуемому сооружению. Его фрагменты обнаружены на ритуальной площадке.

На основании этих двух выводов можно сделать третий – рельеф принадлежал какому-то более раннему сооружению, полностью или частично разрушенному.

Несмотря на неполную сохранность, найденный рельеф служит важным историческим источником. Он освещает некоторые ранее неизвестные факты местной истории и культуры. Почти все, что мы находим на нисийских городищах, представляется неожиданным, уникальным, так как культура коренных районов Парфии до сих пор остается слабо изученной.

Нет надежных объяснений тому, чем обусловлено присутствие рельефа в скоплении мусора на ритуальной площадке. В мусоре содержатся лёсс, гумус, зола, многочисленные обломки столовой посуды, кости животных, значительное количество облицовочных терракотовых плиток толщиной 2–4 см, камней диаметром до 10–12 см, кусков гипса, извести и даже фрагментов мелких золотых украшений. Рельеф попал сюда уже в разбитом, возможно, неполном виде. Из этого следует заключить, что он предназначался для оформления какого-то иного, более раннего сооружения.

* * *

Следует отметить, что данный рельеф принципиально отличается от терракотовых плит с рельефным орнаментом, известным по раскопкам Центрального ансамбля Старой Нисы ( Пугаченкова , 1958. С. 52–53, 96–97). Их объединяет только технология изготовления, во втором случае это декоративная архитектурная терракота, представляющая в основном традиционные эллинистические мотивы: маска льва, палица Геракла, горит, пальметта, многолепестковая розетка. Матрицы для их изготовления мастера, вероятно, привезли с собой.

Находка в 1936 г. обломков еще одной плиты с изображением боевого слона ( Вязьмитина , 2018. С. 208, 209) свидетельствует о том, что они могли быть остатками фриза, составленного из однотипных плит или пластин, объединенных одним сюжетом. Пока непонятно, где они использовались – в интерьерах или в наружном оформлении здания.

( Банников , 2012), явно преувеличены. Армия Александра Македонского успешно противостояла слонам Пора.

Но какое-то количество слонов в аршакидском войске все-таки было. Они могли поступать в Парфию в виде трофеев или контрибуции от их противников – греко-бактрийских правителей и Селевкидов. Из этих слонов могло формироваться специальное подразделение, находившееся в непосредственном подчинении царя, именно как особая, престижная группа, которая использовалась не только в войнах, но и в различных торжественных мероприятиях. Они могли входить также в состав ополчений, призывавшихся из юго-восточных провинций империи. Наряду с этими боевыми подразделениями, в Пар-фии, надо полагать, существовали слоны, предназначавшиеся для особо знатных лиц – полководцев и царей. Эти самые мощные животные выделяли царей из толпы подданных. В битвах они позволяли полководцам всегда быть на виду2, обозревать театр боевых действий со значительной высоты и, соответственно, лучше управлять ходом битвы.

Важные персоны особо любили слонов в далеких походах, так как слоны при этом обеспечивали наибольший комфорт. Например, в отличие от других своих соратников, царь переправлялся через бурную горную реку, не замочив ног. Беглое упоминание об этом сохранилось у Тацита при описании похода Вологеза I против римлян (Tac. Ann., XV, 151). Здесь можно привести и свидетельство средневекового автора Бейхаки, оставившего подробное описание похода газневидского султана Масуда против сельджуков ( Бейхаки , 1939. С. 287). Большую часть дальних переходов султан проделал на спине слонихи, так как именно самки имеют наиболее плавный, мягкий ход. Султан на ее спине часто и спал, и ел. Было в его армии и специальное подразделение боевых слонов. Но в столкновениях с сельджуками оно себя особо не проявило и, кажется, бесславно погибло в походе на Мерв (Там же. С. 292–300).

* * *

Сложным представляется вопрос о датировке нисийского рельефа. Его обломки найдены в нижних слоях заполнения наземной части объекта, точное назначение которого пока не установлено. Мусорный слой, с которым связаны фрагменты рельефа, формировался не одномоментно. Выделено четыре крупные прослойки. Их образование, возможно, связано с какими-то циклическими ритуальными действиями (тризнами?). Фрагменты рельефа связаны с двумя нижними прослойками.

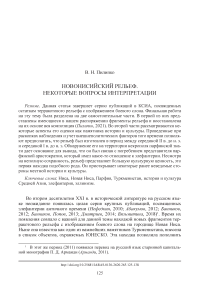

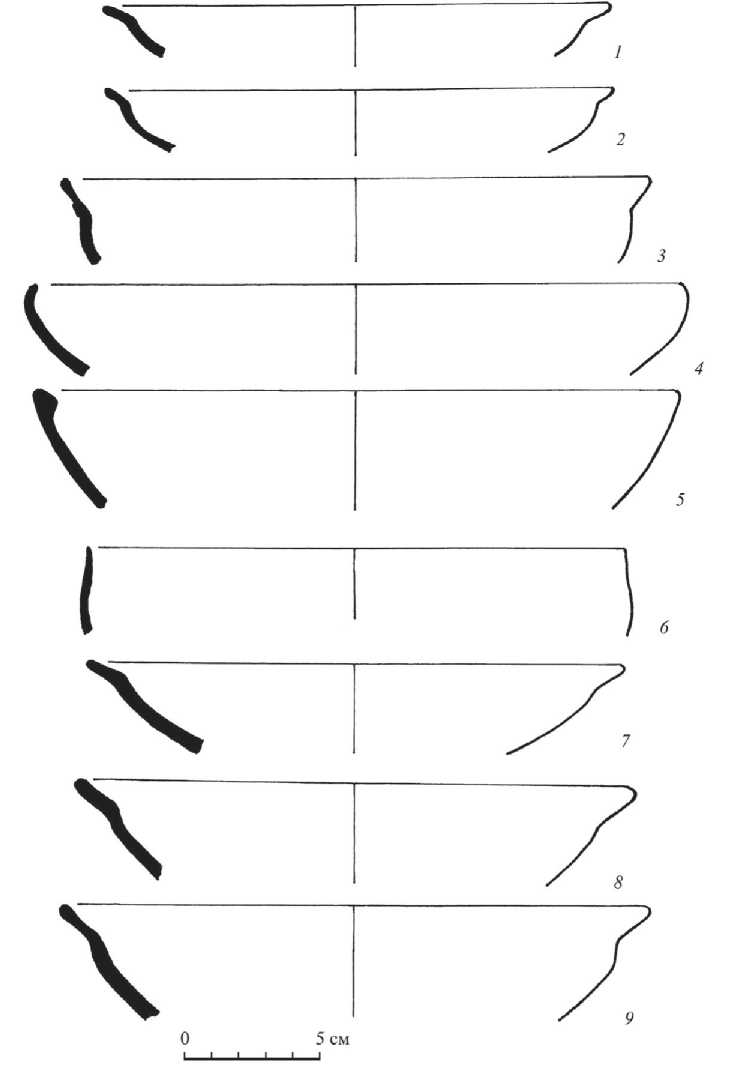

Наиболее многочисленная и относительно уверенно датируемая категория находок – керамика. Преобладают мелкие чаши, вероятно, предназначавшиеся для индивидуального использования и служившие индивидуальными столовыми приборами, более крупные чаши можно определять как блюда (рис. 1; 2: 1–4 ). Тонкостенные сосуды в виде широкогорлых горшков, возможно, использовались как вазы (рис. 2: 9 ). Для напитков предназначались небольшие кувшины

Рис. 1. Керамика с ритуальной площадки над подземной погребальной камерой. Открытые формы

Рис. 2. Керамика с ритуальной площадки над подземной погребальной камерой. Кувшины, вазы, кубки

(рис. 2: 7, 8, 10 ) и бокалы (рис. 2: 5, 6 ), кухонная керамика практически отсутствует. Данные наборы, скорее всего, следует связывать с поминальными обрядами и датировать в пределах конца II – первой половины I в. до. н. э. ( Пилипко , 2015. Рис. 179, 181, 182).

Однако нет уверенности, что обломки рельефа и керамика образуют единый хронологический комплекс, скорее – наоборот. К исследуемому объекту фрагменты рельефа прямого отношения, по-видимому, не имеют. Они, вероятно, украшали какое-то более раннее сооружение, которое в период функционирования рассматриваемой погребальной постройки частично или полностью уже было разрушено.

* * *

Некоторые ориентиры для датировки рельефа также можно получить из анализа событий политической истории Парфии. При Митридате I (ок. 171–138 гг. до н. э.) начались дальние завоевательные походы, сначала на восток против греков, владевших Маргианой и Бактрией, затем на запад против главных своих врагов – Селевкидов.

Среди монетной продукции Митридата I имеются крупные бронзовые монеты с изображением слона. Подобные эмиссии, возможно, свидетельствуют о победах парфян над противниками, обладающими боевыми слонами. Эти косвенные свидетельства допускают датировку рассматриваемого рельефа серединой – второй половиной II в. до н. э.

Г. А. Кошеленко считал, что эта серия монет Митридата I связана с походом в Маргиану и была чеканена на одном из бактрийских монетных дворов ( Коше-ленко , 1972. С. 79–102). Но на сайте «Parthian Coins» со ссылкой на Д. Селвуда указывается, что они чеканены в Гекатомпиле и в Экбатане ( Sellwood , 1980. Type 8, 11, 12, 16), то есть относятся к более позднему времени, когда Митридат I уже овладел всей Мидией. После Митридата I изображения фигуры слона присутствуют на монетах его сына Фраата II (138–127 гг. до н. э.) (Ibid. Type 15: 7 ; 16: 26 ; 17: 5 ; сайт «Parthian Coins»). Фраат II чеканил свои бронзовые монеты преимущественно в Восточном Иране (Ibid. Type 16). В частности, на его монетах нередко упоминается место чеканки – ΝΙΣΑ. Затем наступает длительный период, когда изображение слона отсутствует. Оно вновь появляется на монетах соперничающих правителей – Митридата III (57–54 гг. до н. э.) (Ibid. Type 40: 18 ; 41: 20, 21 ) и Орода II (57–38 гг. до н. э.) (Ibid. Type 47.43). Изредка оно присутствует на монетах Фраата IV (37–2 гг. до н. э.) (Ibid. Type 51). На монетах Орода II (Ibid. Type 45; 47.43) иногда вместо силуэта слона помещено изображение его головы.

Здесь уместно обсудить тот факт, что у Селевкидов и Аршакидов, как и у других эллинистических правителей, слон всегда представлен без кабины. Но мы знаем из письменных источников, что в III–II вв. до н. э. боевые слоны почти всех эллинистических правителей несли на своих спинах башни ( Нефедкин , 2010. С. 96–114). Отсутствие же кабин на монетах следует объяснять особенностями медальерного искусства того времени.

Слон, представленный на монетах Селевкидов и Аршакидов, олицетворяет военную мощь правителя и явно намекает на присутствие в его армии соответствующих подразделений. Изображение слонов с кабиной на спине в селевкид-ском и аршакидском чеканах отсутствует. Это, возможно, связано с общей тенденцией, характерной для восточно-эллинистического искусства II в. до н. э. Данная тенденция, на мой взгляд, проявляется и в медальерном искусстве. На монетных портретах правителей, увенчанных шлемами, исчезают изображения нащечни-ков, так как они частично скрывают лица венценосных особ.

Некоторые исследователи считают, что во II в. до н. э. появляется тенденция отказа от нащечников (Балахванцев, 2005. С. 172–190), и используют этот факт как хронологический признак для шлемов II–I вв. до н. э. Но мне представляется, что это лишь проявление новых эстетических концепций в изобразительной практике, а не реальное исчезновение начещников из употребления. Археология, однако, свидетельствует, что на практике нащечники в греческой среде продолжали использоваться в указанное время (Литвинский, 2001. Табл. 102) и даже позднее, в римской армии они широко применялись (Коннолли, 2001. Рис. на с. 228 и др.).

* * *

Новонисийский рельеф пока является единственной достоверной находкой изображения боевого слона на территории древнего Среднего Востока. Со времен К. В. Тревер широко распространено мнение, что парные фалары с изображением боевого слона, хранящиеся в Эрмитаже, – это произведения греко-бактрийского искусства ( Тревер , 1940; Попов , 2019. С. 103–108). Но их принадлежность к эллинистическому искусству нуждается в дополнительных доказательствах. Место их находки и изготовления точно не установлено, найдены они где-то в Сибири или на Нижней Волге. Они действительно могли быть созданы в Бактрии, но в равной степени местом их изготовления можно считать Сакастан, Парфию-Партаву или Мидию. Их создателем, скорее всего, был не грек, а местный мастер, знакомый с эллинистическим искусством.

На фоне великолепных находок в Афганистане, Ай-Ханум, Тахти-Сангин и Тилля-тепе3 становится ясным, что указанные фалары – довольно грубое подражание. Они свидетельствуют, что греки, точнее эллины, живущие на юге Средней Азии и в Афганистане, долго сохраняли традиции греческого искусства. Сравнение фаларов с произведениями эллинистического искусства достаточно убедительно показывает, что фалары являются работой не грека, а, скорее всего, местного мастера, который лишь пытался подражать эллинистическим образцам. Это уже не произведение греко-бактрийского искусства, а более поздняя работа, скорее всего I в. до н. э. Нарушена соразмерность субъектов и объектов. Например, фигура погонщика много крупнее воинов в кабине. Туловище слона сильно укорочено. Изображение слона превратилось в схему, мастер уделяет больше внимания орнаментальным деталям.

* * *

В современной литературе по истории боевых слонов широко распространено мнение о том, что парфяне чурались использования слонов в военном деле. Основным аргументом в пользу этого служит то, что в сохранившихся греко-римских источниках об этом нет известий (Дмитриев, 2013. С. 153–172; 2014. С. 181–194; Банников, Попов, 2013. С. 87–95). По этому поводу можно заметить, что западные соседи вообще очень мало знали о внутренней жизни аршакидской Парфии. Нисийская находка показывает, что парфяне достаточно хорошо были знакомы с боевыми слонами. Найденный рельеф отличается наиболее реалистичным изображением этого животного. Представлен боевой, а не парадный слон, и это позволяет предполагать, что у Аршакидов могли быть небольшие подразделения боевых слонов.

Использование данного рельефа в оформлении одного из сооружений некрополя парфянской знати, возможно, свидетельствует о каких-то победах на западе или на юго-востоке. Один из героев этих битв мог быть похоронен в Нисе. На эту тему можно строить множество заманчивых, но пока недоказуемых гипотез. Однако сейчас уже нельзя отрицать, что парфяне были достаточно хорошо знакомы с боевыми слонами и сами имели возможность получать этих животных для использования в военных и транспортных целях.

* * *

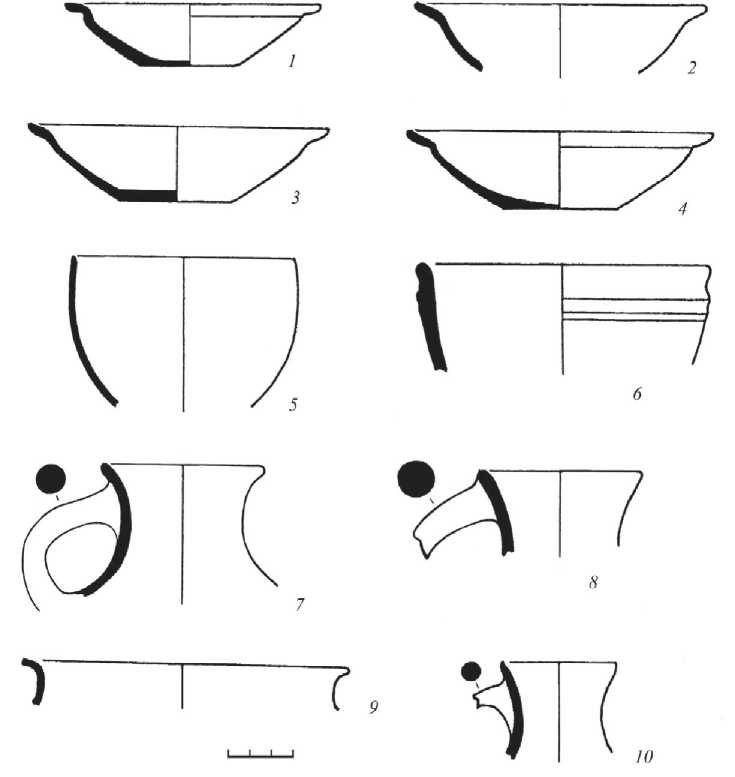

Коротко следует остановиться на вопросе о возможных социальных отношениях членов «экипажа» рассматриваемого боевого слона (рис. 3). На его спине находятся три человека. Наиболее надежно определяются функции персонажа, сидящего на шее слона, – это корнак , инд , погонщик. В его обязанности входила всесторонняя забота о слоне, управление им при движении и выполнении боевых действий. В последнем случае он, по-видимому, выполнял приказы персонажа, стоящего в кабине непосредственно за его спиной. Погонщик, возможно, также оказывал разные бытовые услуги своим патронам.

В кабине сразу привлекает внимание левый персонаж, он выше ростом, облачен в защитный доспех, но он не главный: он прижимается к заднему борту кабины, оставляя большую ее часть для своего напарника, и не смотрит на зрителя.

Правый же персонаж свободно стоит посредине кабины, он обращен лицом к зрителю, левой рукой держится за борт кабины, а правую поднял вверх в жесте приветствия или ободрения4. Относительно правого персонажа возникло еще одно предположение. Он небольшого роста, субтильного телосложения, на лице нет следов растительности, губы по-детски припухлые – все это не исключает, что перед нами юноша, возможно, знатного происхождения, но надежных доказательств в пользу этого нет.

* * *

При визуальном осмотре фрагментов рельефа не обнаружено следов их окраски, но это не доказывает, что таковой точно не было изначально. Утрата красочного слоя могла быть обусловлена длительным нахождением рельефа на открытом воздухе в основной период использования или последующим нахождением в агрессивной среде мусорной свалки, совместно с золой, гумусом, известью. Предложенная на рис. 3 раскраска рельефа – откровенная импровизация, но все же при этом автор старался ориентироваться на цветовую гамму, использовавшуюся в архитектурном оформлении Центрального ансамбля

О 10 см i——I___i—i____i____i

Рис. 3. Условная раскраска нисийского рельефа с изображением слона

Старой Нисы (Пилипко, 2018. С. 260–275)5. В глиняной скульптуре мужские лица окрашивались в красно-коричневый цвет, а женские – в розовый или кремовый. Куртки всадников на росписи обычно красные, синие, голубые, монохромные или двухцветные. Кожаная (?) обивка кабины могла быть насыщенного красно-коричневого или светло-желтого цвета. У глиняной головы из Здания с квадратным залом завязки нащечников и подшлемник ярко-красного цвета, но для кабины он, вероятно, был более сдержанного красно-коричневого или даже рыжеватого оттенка. Попона, скорее всего, обычная серая кошма. Для фона рельефа условно выбран нежно-зеленый, салатный цвет. В росписях Старой Нисы этот пигмент иногда использовался для окраски верхних молодых листьев аканфов терракотовых капителей.

Общие выводы

Городище Новая Ниса – остатки одного из важнейших городов коренной Парфии. В ее пределах находился некрополь парфянской знати. При раскопках одного из погребальных сооружений (Башня III) обнаружены обломки терракотового рельефа с изображением боевого слона, но сделанные при этом наблюдения позволяют предполагать, что рельеф не имеет прямого отношения к данной гробнице. Он, вероятно, принадлежал к более раннему погребальному сооружению. Обнаружение в пределах парфянского некрополя рассматриваемого рельефа дает основание предполагать, что здесь был захоронен человек, имеющий отношение к элефантерии. Погребение в некрополе парфянской знати иноземца крайне сомнительно, это позволяет сделать вывод, что парфяне имели собственных боевых слонов. На это косвенно указывают также изображения слонов на ряде монет аршакидских правителей.

Список литературы Новонисийский рельеф. Некоторые вопросы интерпретации

- Абакумов A. A., 2012. Боевые слоны в истории эллинистического мира (последняя треть IV – II в. до н. э.). М.: Книга. 116 с.

- Арманди П. Д., 2011. Военная история слонов с древнейших времен и до изобретения огнестрельного оружия, с критическими замечаниями относительно нескольких наиболее знаменитых воинских деяний древних / Пер. А. В. Банникова. СПб.: Филолог. фак. СПбГУ: Нестор-История. 379 с.

- Балахванцев А. С., 2005. Старая Ниса: хронология и интерпретация // Центральная Азия. Источники, история, культура: материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред.: Е. В. Антонова, Т. К. Мкртычев. М.: Восточная литература. С. 172–190.

- Банников А. В., 2012. Эпоха боевых слонов (от Александра Великого до падения персидского царства Сасанидов). СПб.: Евразия. 480 с.

- Банников А. В., Попов А. А., 2013. Боевые слоны в Античности и раннем Средневековье. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. 169 с.

- Бейхаки Абу-л-Фазль, 1939. Извлечения из «Тарих-и-Бейхаки» / Пер. и под ред. А. А. Ромаскевича // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I / Ред.: С. Л. Волин, А. А. Ромаскевич, А. Ю. Якубовский. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 234–308. (Труды Института востоковедения. Источники по истории народов СССР; 29.)

- Вязьмитина М. И., 1953. Археологические работы на городище Новая Ниса в 1947 г. // ТЮТАКЭ. Т. 2. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР. С. 147–168.

- Вязьмитина М. И., 2018. Фрагмент терракотовой плиты с изображением парфянских воинов // КСИА. Вып. 252. С. 206–218.

- Дибвойз Н. К., 2008. Политическая история Парфии / Пер. с англ. В. П. Никонорова. СПб.: Филолог. фак. СПбГУ. 248 с.

- Дмитриев В. А., 2013. «Персы получают их из Индии», или Почему парфяне не использовали боевых слонов? // Метаморфозы истории. Вып. 4. Псков: Псковский гос. ун-т. С. 153–172.

- Дмитриев В. А., 2014. Еще раз к вопросу об истоках сасанидской элефантерии // Метаморфозы истории. Вып. 5. Псков: Псковский гос. ун-т. С. 181–194.

- Коннолли П., 2001. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. Эволюция военного искусства на протяжении 12 веков. М.: Эксмо. 320 с.

- Кошеленко Г. А., 1972. Монетное дело Парфии при Митридате I // Нумизматика и эпиграфика. Вып. X. М.: Наука. С. 79–102.

- Крашенинникова Н. И., 1978. Некоторые наблюдения на некрополе Парфавнисы // История и археология Средней Азии / Ред. О. В. Обельченко и др. Ашхабад: Ылым. С. 115–127.

- Литвинский Б. А., 2001. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М.: Восточная литература. 528 с.

- Марущенко А. А., 1949. Краткий отчет о работе кабинета археологии Туркменского государственного института истории за первую половину 1936 года // Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Вып. 1. Ашхабад: Ылым. С. 182–183.

- Нефедкин А. К., 2010. Башни на вооружении древних боевых слонов // ВДИ. № 2. С. 96–114.

- Пилипко В. Н., 2015. Становление и развитие парфянской культуры на территории Южного Туркменистана. СПб.: АИК. 420 с.

- Пилипко В. Н., 2018. Старая Ниса. О декоративном убранстве верхних помещений Башенного сооружения // КСИА. Вып. 250. С. 260–275.

- Пилипко В. Н., 2021. Новый вариант реконструкции терракотового рельефа с изображением боевого слона из Нисы-Михрдаткирта // КСИА. Вып. 264. С. 240–254.

- Попов А. А., 2019. Серебряные фалары со слоном из коллекции Эрмитажа // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. № 4 (41). С. 103–108.

- Пугаченкова Г. А., 1953. Храм и некрополь в парфянской Нисе (из работ ЮТАКЭ) // ВДИ. № 3. С. 159–167.

- Пугаченкова Г. А., 1958. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма. М.: Изд-во АН СССР. 492 с. (ТЮТАКЭ; т. 6.)

- Тревер К. В., 1940. Памятники греко-бактрийского искусства. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 178 c. (Памятники культуры и искусства в собраниях Эрмитажа.)

- Grenet F., 1984. Les practiques funerariresdans l’Asie ctntralesedentaire de la cjnquetegrecque a l’islamization. Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique. 362 p.

- Sellwood D., 1980. An introduction to the coinage of Parthia. 2nd ed. London: Spink. 320 p.