Новые антропологические материалы из могильника раннего железного века Саускен 3

Автор: Учанева Е.Н., Бусова В.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Антропологические исследования

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследован новый антропологический материал из могильника раннего железного века Саускен 3 (Тува). Были проанализированы основные палеодемографические характеристики популяции. Результаты межгруппового канонического анализа краниометрических данных демонстрируют сходство популяции из могильника Саускен 3 с другими уюкско-саглынским сериями и их отличие от популяций более ранней алды-бельской культуры.

Палеоантропология, краниометрия, палеодемография, скифскоевремя, тува, алды-бельская культура, уюкско-саглынская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143163930

IDR: 143163930

Текст научной статьи Новые антропологические материалы из могильника раннего железного века Саускен 3

Археологические изыскания в Республике Тыва ведутся уже не одно десятилетие. Публикация новых археологических и антропологических данных, полученных в последние годы в результате раскопок курганов скифского времени, позволяет с большей точностью реконструировать историю развития региона в эпоху раннего железа.

Могильник Саускен 3 был исследован в 2011 и 2014 гг. Тувинской археологической экспедицией ИИМК РАН под руководством М. Е. Килуновской и Вл. А. Семенова на правобережной террасе долины реки Ээрбек, в 21,9 км к СЗ от пос. Ээрбек (Республика Тыва) ( Семенов, Килуновская , 2014. С. 393). Некрополь состоит из 15 объектов, которые разделяются на две группы: погребальные памятники (12 объектов) и поминальные выкладки (3 объекта), связанные с поминовением умерших. Они разновременные и относятся к разным этапам уюкско-саглынской культуры раннего железного века Тувы.

В целом последовательная смена археологических культур скифского времени в Центральной Туве выглядит следующим образом: алды-бельская (VIII– VI вв. до н. э.) – уюкско-саглынская (VI–II вв. до н. э.). Последняя включает уюкский, саглынский и озен-ала-белигский этапы ( Грач , 1980; Семенов , 1992; 2000; и др.).

На могильнике Саускен 3 преобладают объекты, относящиеся к уюкскому этапу и датирующиеся VI–V в. до н. э. Для них характерны трех-четыревенцо-вые срубы в ямах глубиной до 4 м. Вещевой комплекс включает в себя предметы вооружения, личные украшения, зеркала и детали костюма, выполненные из кости, медных сплавов, золота, текстиля, кожи и железа (Дорога длиной в тысячелетия..., 2015. С. 151).

Три объекта относятся к озен-ала-белигскому этапу (III–II вв. до н. э.). Эталонными памятниками этого периода являются могильники Суглуг-Хем и Хай-рыкан, исследованные Вл. А. Семеновым в долине Енисея ( Семенов , 2003. С. 76). Для них характерны коллективные погребения в четырех и пятивенцовых срубах на дне ям глубиной до 2 м. Автор раскопок связывает данные погребения с усунями и выделяет хронологические индикаторы, позволяющие соотнести их с хуннской культурно-исторической общностью. В то же время уюкская культура связана с проникновением саков в Центральную Азию из Казахстана ( Семенов , 2010а; 2010б).

Из материалов могильника Саускен 3 была сформирована антропологическая серия, состоящая из 58 погребенных.

Основные палеодемографические характеристики населения, погребенного в могильнике Саускен 3 (табл. 1), можно охарактеризовать следующим образом: процент погребенных мужчин превосходит таковой у женщин, однако при такой численности это превосходство не является статистически достоверным. Индивиды старше 50 лет есть только среди женщин, что, вероятно, повлияло на средний возраст смерти, который у женщин выше, чем у мужчин. Процент детской смертности равен 31 % от числа всех погребенных в курганах.

Таблица 1. Палеодемографические характеристики погребенных в могильнике Саускен 3

|

Название |

Мужчины |

Женщины |

Все погребенные |

|

Объем выборки (Ν) |

21 |

15 |

58 |

|

Средний возраст смерти (А) |

– |

– |

24,6 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА) |

32,6 |

35,2 |

— |

|

Процент детской смертности (PCD) |

– |

─ |

31,0 |

|

Процент индивидов данного пола (PSR) |

58,3 |

41,7 |

– |

|

Процент индивидов старше 50 лет (dx50+) |

0 |

13,3 |

— |

В тувинских могильниках Копто и Догээ-Баары, процент детской смертности выше, чем в могильнике Саускен 3, и составляет более 40 % (Чикишева, 2012. С. 154). Низкий процент детской смертности отмечен лишь в могильнике Аржан-2 – около 15 %. Однако это исключение может быть связано с тем, что Аржан-2 является элитным погребальным комплексом и вряд ли отражает реальную палеодемографическую ситуацию. В сопредельных регионах ситуация с детской смертностью обстоит следующим образом: 23,4 % в сборной пазырыкской серии (Население Горного Алтая…, 2003. С. 69), и 42,6 % в сборной серии тагарской культуры (Козинцев, 1971. С. 150).

В группах раннего железного века Южной Сибири и Алтая, как правило, средний возраст смерти выше у мужчин, чем у женщин. Это справедливо для уюкско-саглынской популяции из могильника Догээ-Баары II ( Чикишева , 2012. С. 155), где средний возраст смерти составляет 37,3 и 30,9 лет для мужчин и женщин соответственно. Это также справедливо и для населения тагарской культуры Минусинской котловины (суммарная серия по материалам из могильников разных этапов тагарской культуры: Гришкин Лог I, Каменка I, Туран I, II и III), где средний возраст смерти мужчин – 42,6, а женщин – 38,6 лет ( Козинцев , 1971. С. 152). Аналогичная ситуация и в популяциях пазырыкской культуры, где мужчины умирали в среднем в 39,1 лет, а женщины – в 33,2 года (Население Горного Алтая…, 2003. С. 69). Однако в группе из Саускена 3 обратная ситуация: средний возраст смерти выше у женщин и составляет 35,2 года, тогда как у мужчин – 32,6 лет. Это может быть связано с отсутствием пожилых мужчин, что также не характерно для групп раннего железного века Южной Сибири, так как чаще процент пожилых мужчин гораздо выше, чем женщин. В целом продолжительность жизни мужчин, погребенных в могильнике Саускен 3, меньше, чем у синхронного населения соседних регионов, а продолжительность жизни женщин, наоборот, больше, чем у других групп, и уступает только тагарской серии.

Краниологическая серия, пригодная для измерения, включает 28 черепов. Материал был измерен по стандартной краниометрической программе ( Алексеев, Дебец , 1964).

Суммарная мужская серия из могильника Саускен 3 (табл. 2) характеризуется длинной, средней ширины и высоты черепной коробкой, мезокранной по черепному указателю и ортокранной по высотно-продольному указателю. Лоб средней ширины, средненаклонный. Лицо средневысокое, широкое, орто-гнатное по общему лицевому углу и прогнатное по указателю выступания лица, по верхнелицевому указателю – мезен. Орбиты средней ширины, низкие, ха-меконхные по указателю от максиллофронтале. Нос низкий, средней ширины, мезоринный, сильновыступающий. Носовые кости среднеширокие, переносье средневысокое. Лицевой скелет профилирован средне на верхнем уровне и средне на уровне зигомаксиллярных точек. Клыковая ямка среднеглубокая.

Суммарная женская серия из могильника Саускен 3 (табл. 2) характеризуется длинной, средней ширины и высоты черепной коробкой, мезокранной по черепному указателю и ортокранной по высотно-продольному указателю. Лоб средней ширины, сильнонаклонный. Лицо средневысокое, широкое, мезогнат-ное по общему лицевому углу и мезогнатное по указателю выступания лица, по верхнелицевому указателю – мезен. Орбиты широкие, низкие, мезоконхные по указателю от максиллофронтале. Нос средневысокий, широкий, хамерин-ный, средневыступающий. Носовые кости среднеширокие, переносье высокое. Лицевой скелет профилирован средне на верхнем уровне и средне на уровне зигомаксиллярных точек. Клыковая ямка неглубокая.

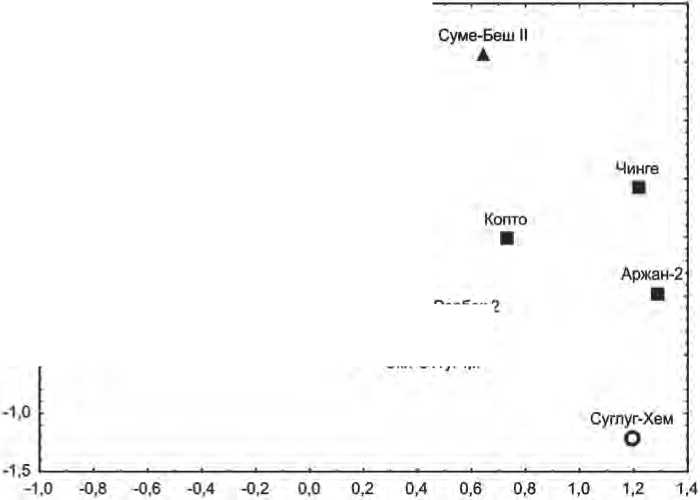

Для межгруппового анализа были использованы серии с территории Тувы из могильников разных культур раннего железного века. Алды-бельская культура:

Чинге, Бай-Даг 6 и 8, Ээрбек 2 (данные авторов), Копто, Аржан-2 ( Чикишева , 2012). Уюкский этап: Суме-Беш II, Эки-Оттуг 2 (данные авторов), Эки-Оттуг I ( Учанева , 2014). Уюкско-саглынская культура: Аймырлыг – суммарная серия скифского времени ( Алексеев и др. , 1987), Догээ-Баары II ( Чикишева , 2012), Ар-галыкты (данные авторов), Саглы ( Козинцев, Селезнева , 2011). Озен-ала-белиг-ский этап: Суглуг-Хем I, II ( Громов и др. , 2015).

Таблица 2. Средние размеры и указатели черепов из могильника Саускен 3

|

№ по Мартину и др. |

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

n |

X |

sd |

n |

X |

sd |

||

|

1 |

Продольный диаметр |

10 |

186,6 |

5,73 |

7 |

176,6 |

3,77 |

|

8 |

Поперечный диаметр |

10 |

142,3 |

5,21 |

7 |

138,9 |

6,76 |

|

8:1 |

Черепной указатель |

10 |

76,3 |

2,47 |

7 |

78,7 |

4,40 |

|

17 |

Высотный диаметр |

10 |

133,2 |

3,19 |

6 |

129,5 |

4,51 |

|

17:1 |

Высотно-продольный указатель |

10 |

71,4 |

2,55 |

6 |

73,2 |

3,20 |

|

17:8 |

Высотно-поперечный указатель |

10 |

93,7 |

3,33 |

6 |

93,7 |

6,79 |

|

20 |

Ушная высота |

10 |

115,3 |

2,96 |

6 |

112,4 |

3,23 |

|

5 |

Длина основания черепа |

10 |

102,9 |

3,74 |

6 |

97,9 |

2,33 |

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

12 |

97,0 |

5,73 |

11 |

94,1 |

2,84 |

|

10 |

Наибольшая ширина лба |

11 |

119,0 |

3,22 |

6 |

116,7 |

5,32 |

|

11 |

Ушная ширина |

10 |

127,6 |

4,01 |

6 |

123,5 |

2,35 |

|

12 |

Ширина затылка |

10 |

111,6 |

4,70 |

8 |

107,9 |

3,10 |

|

29 |

Лобная хорда |

12 |

111,0 |

4,34 |

9 |

106,0 |

5,70 |

|

30 |

Теменная хорда |

12 |

112,6 |

6,15 |

10 |

111,1 |

4,35 |

|

31 |

Затылочная хорда |

11 |

93,6 |

3,79 |

9 |

92,9 |

3,67 |

|

25 |

Сагиттальная дуга |

10 |

371,1 |

13,45 |

7 |

360,1 |

6,64 |

|

26 |

Лобная дуга |

12 |

127,1 |

6,01 |

11 |

122,2 |

5,09 |

|

27 |

Теменная дуга |

12 |

124,3 |

7,62 |

10 |

122,8 |

5,31 |

|

28 |

Затылочная дуга |

11 |

118,1 |

6,17 |

9 |

112,6 |

6,08 |

|

45 |

Скуловой диаметр |

7 |

137,8 |

4,70 |

5 |

128,8 |

1,92 |

|

40 |

Длина основания лица |

9 |

99,6 |

4,28 |

5 |

96,8 |

2,76 |

|

40:5 |

Указатель выступания лица |

9 |

97,2 |

3,73 |

5 |

99,0 |

1,45 |

|

48 |

Верхняя высота лица |

9 |

70,9 |

5,10 |

10 |

68,2 |

4,90 |

|

48:45 |

Верхний лицевой указатель |

6 |

52,2 |

4,63 |

5 |

51,7 |

4,94 |

|

43 |

Верхняя ширина лица |

10 |

107,3 |

4,08 |

10 |

103,4 |

2,13 |

|

46 |

Средняя ширина лица |

10 |

99,9 |

4,33 |

9 |

96,8 |

5,39 |

|

Окончание таблицы 2 |

|||||||

|

№ по Мартину и др. |

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

n |

X |

sd |

n |

X |

sd |

||

|

61 |

Ширина альвеолярной дуги |

7 |

62,4 |

2,09 |

10 |

61,1 |

4,13 |

|

55 |

Высота носа |

10 |

50,7 |

2,96 |

11 |

49,0 |

2,28 |

|

54 |

Ширина носа |

11 |

25,6 |

2,00 |

12 |

26,2 |

2,39 |

|

54:55 |

Носовой указатель |

10 |

50,3 |

3,81 |

11 |

53,4 |

5,35 |

|

51 |

Ширина орбиты от mf |

10 |

42,5 |

2,06 |

11 |

42,2 |

1,33 |

|

51a |

Ширина орбиты от d |

6 |

39,7 |

1,12 |

9 |

37,9 |

2,62 |

|

52 |

Высота орбиты |

10 |

31,8 |

2,18 |

10 |

32,1 |

1,69 |

|

52:51 |

Орбитный указатель от mf |

10 |

74,9 |

6,44 |

10 |

76,3 |

4,70 |

|

52:51a |

Орбитный указатель от d |

6 |

79,0 |

4,60 |

8 |

82,6 |

4,14 |

|

77 |

Назомалярный угол |

10 |

142,3 |

4,09 |

9 |

143,6 |

4,42 |

|

zm′ |

Зигомаксиллярный угол |

10 |

134,1 |

5,36 |

9 |

136,1 |

4,07 |

|

sc |

Симотическая ширина |

9 |

9,1 |

1,57 |

11 |

8,5 |

1,20 |

|

ss |

Симотическая высота |

9 |

4,2 |

1,31 |

11 |

3,9 |

0,90 |

|

ss:sc |

Симотический указатель |

9 |

46,4 |

10,95 |

11 |

46,6 |

9,58 |

|

mc |

Максиллофронтальная ширина |

9 |

21,3 |

1,68 |

10 |

19,5 |

1,12 |

|

ms |

Максиллофронтальная высота |

9 |

7,4 |

1,12 |

10 |

7,0 |

1,72 |

|

ms:mc |

Максиллофронтальный указатель |

9 |

34,6 |

3,82 |

10 |

35,8 |

8,93 |

|

dc |

Дакриальная ширина |

5 |

23,0 |

1,39 |

5 |

22,5 |

1,77 |

|

ds |

Дакриальная высота |

5 |

10,9 |

0,80 |

5 |

10,9 |

0,37 |

|

ds:dc |

Дакриальный указатель |

5 |

47,8 |

4,50 |

5 |

48,5 |

4,37 |

|

fc |

Глубина клыковой ямки |

12 |

4,8 |

1,35 |

12 |

3,4 |

1,45 |

|

32 |

Угол профиля лба от n |

10 |

82,1 |

5,36 |

6 |

87,2 |

4,45 |

|

Угол профиля лба от gl |

10 |

73,9 |

5,47 |

6 |

81,8 |

3,43 |

|

|

72 |

Общий лицевой угол |

9 |

85,9 |

2,67 |

6 |

84,2 |

2,48 |

|

75 (1) |

Угол выступания носа |

9 |

25,4 |

6,07 |

9 |

20,1 |

5,42 |

Межгрупповой анализ был выполнен с помощью канонического дискриминантного анализа на основе индивидуальных измерительных данных. Программа состояла из 15 признаков (продольный, поперечный, высотный и скуловой диаметры, наименьшая ширина лба, верхняя высота лица, высота и ширина носа, ширина (от максиллофронтале) и высота орбиты, назомалярный и зиго-максиллярный углы, симотическая ширина и высота, угол выступания носа).

По результатам канонического анализа мужских серий первые два вектора отражают 50 % изменчивости (табл. 3). Основные нагрузки в первом векторе падают на продольный диаметр черепа и наименьшую ширину лба, а также на угол выступания носа. Во втором векторе наиболее существенными оказались нагрузки на ширину носа и высотный диаметр.

Таблица 3. Элементы первых двух канонических векторов (КВ)

|

№ признака по Мартину и др. |

Мужчины |

Женщины |

||

|

КВ I |

КВ II |

КВ I |

КВ II |

|

|

1 |

0,422 |

0,075 |

-0,108 |

0,153 |

|

8 |

-0,269 |

0,105 |

0,294 |

-0,327 |

|

17 |

0,286 |

0,450 |

0,197 |

0,053 |

|

9 |

0,339 |

0,107 |

0,108 |

-0,139 |

|

45 |

-0,126 |

0,288 |

0,222 |

-0,247 |

|

48 |

0,071 |

0,317 |

-0,098 |

-0,095 |

|

55 |

-0,112 |

0,177 |

0,345 |

0,004 |

|

54 |

-0,182 |

0,529 |

0,150 |

0,537 |

|

51 |

0,134 |

-0,141 |

-0,065 |

0,038 |

|

52 |

-0,220 |

0,095 |

0,024 |

-0,193 |

|

77 |

-0,260 |

-0,310 |

0,055 |

-0,079 |

|

zm |

-0,135 |

-0,185 |

-0,194 |

0,116 |

|

SC |

0,251 |

0,270 |

-0,117 |

-0,043 |

|

SS |

0,079 |

0,315 |

0,230 |

0,036 |

|

75 (1) |

0,292 |

0,171 |

0,279 |

-0,185 |

|

Процент изменчивости |

31 |

20 |

31 |

22 |

Первый канонический вектор играет важную роль в распределении групп на графике (рис. 1). Данный вектор делит группы в соответствии с хронологией таким образом, что наиболее ранние группы (алды-бельская культура) расположились в поле положительных значений первого вектора. Исключение составляет серия из наиболее позднего могильника Суглуг-Хем, относимого автором раскопок к озен-ала-белигскому этапу ( Семенов , 2003. С. 76). Максимальные положительные значения по первому вектору имеют серии из могильников Чинге и Аржан-2, которые наряду с другими алды-бельскими памятниками характеризуются наименьшими длиной черепной коробки и шириной лба, что свойственно также сериям из могильников переходного времени от алды-бельской культуры к уюкской – Суме-Беш II, Эки-Оттуг I, II. Отличительной особенностью черепов из могильника Аржан-2 является наибольшая ширина черепа, а из могильника Чинге – самая низкая мозговая коробка. Таким образом, своеобразие алды-бельских групп заключается, в первую очередь, в строении мозгового отдела черепа.

2,5

2,0

1.5

1.0

Аргапыкты

_ 0.5

Догээ-Баары II

-0,5

0,0

Аймырлыг СаускенЗ

Бай-Даг 8,Ээрбек 2 Саглы

■ а Ап

КВ I

Эки-Оттуг l,ll

О г

Рис. 1. Положение мужских серий скифского времени Тувы в пространстве канонических векторов а – алды-бельская культура; б – уюкский этап; в – уюкско-саглынская культура; г – озен-ала-белигский этап

Авторы раскопок могильников Эки-Оттуг I, II и Суме-Беш II охарактеризовали эти могильники как ранние уюкские памятники, или памятники переходного типа от алды-бельской культуры к уюкской ( Килуновская , 2012; Семенов , 2012). Это согласуется с данными, полученными в результате межгруппового анализа, так как на графике эти группы занимают промежуточное положение между алды-бельскими и уюкско-саглынскими группами, сближаясь больше с ранними сериями.

В левой части графика расположены уюкско-саглынские серии, которые характеризуются длинной черепной коробкой и широким лбом. Серия из могильника Аймырлыг имеет также наибольший угол выступания носа среди всех групп.

По второму вектору группы находятся примерно в одном интервале значений, близких к нулю. Крайние положения по второму вектору занимают серии из могильников Суглуг-Хем I, II и Суме-Беш II, которые характеризуются самым широким и самым узким носом среди всех групп соответственно.

Необходимо также отметить положение серии из могильников Суглуг-Хем I, II, которая находится в поле координат наиболее ранних групп. Чтобы

1.6

Саускен 3

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0,4

® 0.2

0.0

-0.2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

-1.2

Аргалыкты

Аймырлыг

Аржан-2

Конто

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

б

в

Суглуг-Хем О

Чинге Догээ-Баары II

Эки-Оттуг I.II

Бай-Даг 6,8, Ээрбек 2

Саглы

0,2 0,4 0.6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

КВ I

Рис. 2 Положение женских серий скифского времени Тувы в пространстве канонических векторов а – алды-бельская культура; б – уюкский этап; в – уюкско-саглынская культура; г – озен-ала-белигский этап объяснить эту ситуацию, необходимо привлечение нового антропологического материала из курганов озен-ала-белигского этапа, что выходит за рамки данной работы и является задачей отдельного исследования.

В женских сериях первые два канонических вектора охватывают 53 % изменчивости (табл. 3). Основные нагрузки в первом векторе пришлись на поперечный диаметр черепной коробки и высоту носа, а также на угол выступания носа. Во втором векторе определяющими являются ширина носа, поперечный и скуловой диаметры.

Распределение женских серий на графике (рис. 2) по второму каноническому вектору согласуется с хронологией могильников. В нижней части графика сконцентрировались алды-бельские группы. Там же оказалась серия из могильника Саглы, которая характеризуется самым широким диаметром и наименьшей длинной черепа по сравнению с другими уюкско-саглынскими сериями.

Исключение из алды-бельских серий составляет группа из могильника Чин-ге, которая оказалась среди уюкско-саглынских серий, так как имеет среди всех алды-бельцев самую узкую черепную коробку и самый широкий нос. Серия из погребений переходного типа из могильников Эки-Оттуг I, II, как и в мужских сериях, тяготеет к алды-бельским группам. Среди уюкско-саглынских групп крайнее значение по второму вектору занимает серия из могильника Саус-кен 3, так как черепа там имеют наибольшую ширину носа. В то же время серия из могильника Копто, наоборот, характеризуется самым узким носом и занимает крайнее отрицательное положение по второй компоненте.

Таким образом, и мужская, и женская серии из могильника Саускен 3 по результатам канонического анализа находятся в поле групп уюкско-саглынской культуры. В целом в распределении серий скифского времени Тувы на графиках есть хронологическая закономерность: более ранние могильники алды-бельской культуры составляют отдельную группу, а более поздние серии уюкско-саглынской культуры – другую. Могильники Эки-Оттуг I, II и Суме-Беш II, которые по хронологии являются переходными от одной культуры к другой, занимают промежуточное положение и по результатам анализа данных краниометрии, имея большее сходство с алды-бельскимим сериями.

Дальнейшее изучение археологических и антропологических материалов из могильников долины р. Ээрбек, включающих материалы разных этапов уюк-ско-саглынской культуры из могильников Саускен 1, 2, 5, 7, даст нам более полное представление о структуре населения раннего железного века Тувы, а также позволит прояснить вопрос о популяционных связях с населением раннего железного века Средней Азии.

Список литературы Новые антропологические материалы из могильника раннего железного века Саускен 3

- Алексеев В. П., Гохман И. И., Тумэн Д., 1987. Краткий очерк палеоантропологии Центральной Азии//Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск: Наука. С. 208-241.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Грач А. Д., 1980. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука. 256 с.

- Громов А. В., Селезнева В. И., Учанева Е. Н., 2015. Антропологические материалы из могильников Суглуг-Хем I и Суглуг-Хем II (Центральная Тува)//Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 году. СПб: МАЭ РАН. С. 379-388.

- Дорога длиной в тысячелетия/Отв. ред. Н. Ф. Соловьева. СПб: Любавич, 2015. 196 с., цв.

- Килуновская М. Е., 2012. Отчет об археологических раскопках Тувинской археологической экспедицией могильника Эки-Оттуг 1 (Кызылский кожуун Республики Тыва) в 2011 году//Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Д. №24.

- Козинцев А. Г., 1971. Демография тагарских могильников//СЭ. Вып. 6. С. 148-152.

- Козинцев А. Г., Селезнева В. И., 2011. Краниометрические особенности населения Тувы эпохи железа: Черепа из могильника Саглы//Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2010 г./Отв. ред.: Ю. К. Чистов, М. А. Рубцова. СПб: МАЭ РАН. С. 217-222.

- Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики) Новосибирск: СО РАН, 2003. 286 с.

- Семенов Вл. А., 1992. Уюкские курганы//Вторые исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Ч. 2. Омск: Омский гос. ун-т. С. 65.

- Семенов Вл. А., 2000. Этапы сложения культуры ранних кочевников Тувы//Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура: сб. ст. к 60-летию М. Л. Подольского. СПб: Санкт-Петербургский ун-т. С.134-157.

- Семёнов Вл. А., 2003. Суглуг-Хем и Хайыракан -могильники скифского времени в Центрально-тувинской котловине. СПб: Петербургское Востоковедение. 240 с.

- Семенов Вл. А., 2010а. Саки и усуни в Туве//Кочевые цивилизации народов Центральной и Северной Азии: история, состояние, проблемы: труды II Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск; Кызыл: Красноярский гос. пед. ун-т. С. 255-260.

- Семенов Вл. А., 2010б. Усуни на севере Центральной Азии//АЭАЕ. № 3 (43). С. 99-110.

- Семёнов Вл. А., 2012. Погребение раннескифского времени на могильнике Суме-Беш в Туве//Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 2. CПб: ИИМК РАН: Периферия. С. 432-435.

- Семенов Вл. А., Килуновская М. Е., 2014. Могильник скифского времени Саускен 3 в долине р. Ээрбек (Республика Тыва)//Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Памяти В. М. Массона (03.05.1929-19.02.2010). СПб: Арт-Экспресс. С. 393-423.

- Учанева Е. Н., 2014. Новые краниологические материалы скифского времени из Центральной Тувы//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. IV. Казань: Отечество. С. 413-416.

- Чикишева Т. А., 2012. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита -раннего железа. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 468 с.