Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический и археологический контекст)

Автор: Деревянко А.П., Славинский В.С., Чикишева Т.А., Зубова А.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Цыбанков А.А., Деев Е.В., Рыбалко А.Г., Стасюк И.В., Харевич В.М., Артемьев Е.В., Галухин Л.Л., Богданов Е.С., Степанов Н.С., Дудко А.А., Ломов П.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Стоянка Афонтова Гора II в г. Красноярске (средний Енисей) известна археологам более 100 лет. Она является эпонимным памятником афонтовской археологической культуры позднего палеолита и датируется хронологическим промежутком от 11 до 15 тыс. л.н. В 2014 г. в связи с необходимостью проведения спасательных археологических работ в зоне строительства моста через р. Енисей было возобновлено изучение памятника. На его территории выделено два изолированных друг от друга участка, приуроченных ко второй и третьей надпойменным террасам р. Енисей. При раскопках, локализованных на третьей террасе, были обнаружены палеоантропологические находки, принадлежащие двум особям Homo sapiens.

Сибирь, поздний палеолит, афонтовская культура, антропология, охранно-спасательные работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522168

IDR: 14522168 | УДК: 572.1;

Текст научной статьи Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический и археологический контекст)

Афонтова Гора II – наиболее известный памятник в группе одноименных стоянок, классических объектов позднего палеолита Сибири. Плотная городская застройка и интенсивное хозяйственное освоение данной территории на протяжении многих лет препятствовали изучению данного объекта, несомненно, не исчерпавшего свой информационный потенциал. Строительство автомобильного моста через р. Енисей позволило возобновить исследования стоянки в широком масштабе и на современном методическом и аналитическом уровне. Общая площадь раскопок, локализован- ных на второй и третьей надпойменных террасах р. Енисей составила 11 000 кв.м. В ходе работ на третьей террасе, отличающейся сложным геологическим строением, были обнаружены остатки, принадлежащие двум особям Homo sapiens.

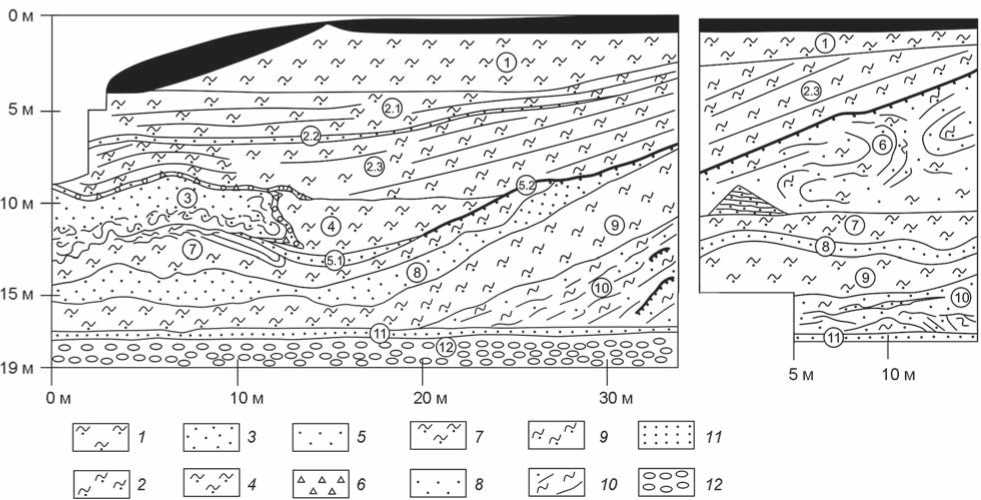

Покровные отложения третьей террасы имеют следующее стратиграфическое строение (краткое описание дано по разрезу на юго-восточном окончании Афонтовой Горы, изученному в 2014 г.) (см. рисунок ).

Пачка 1. Светло-серый с палевым оттенком лесс, представленный легкой супесью, не слоистой, карбонатной. Мощность до 3,2 м. Генезис – навеянные отложения.

Пачка 2. Палево-бурая лессовидная супесь с тонкой параллельной слоистостью. Выполняет понижение палеорельефа. Общая мощность пачки до 6 м. Пачка разделена на три слоя.

Пачка 3. Светло-серые тонко-мелкозернистые алевритистые пески, параллельно слоистые. Геологическое тело представляет собой оползневую пластину, мощностью до 3,5 м, с ориентировкой подошвы и внутренней слоистости на северо-запад под углом 20°. Пластина упирается в блок палевобурой неслоистой супеси (на восточном окончании пластины) и сдвигает его. Генезис – делювиальные отложения, смещенные оползнем.

Пачка 4. Серая с табачным оттенком неслоистая супесь, в прикровельной и приподошвенной частях приобретающая слоистость. В западной части стенки деформирована оползневой пластиной пачки 3. Мощность 3,2 м. Генезис – субаэральный покров.

Пачка 5. Выделяются два фациальных аналога в зависимости от положения в палеорельефе: пески в понижениях палеорельефа (мощность до 0,6 м) и палеопочва на палеоповышениях (мощность до 0,3 м).

Пачка 6. Светло-серые, буроватые, рыжеватые тонко-мелкозернистые пески и палево-бурые супеси, перемешанные в результате вовлечения отложений изначально субаэрального комплекса в поточный оползень. Мощность составляет 2,5–7,0 м.

Пачка 7. Серая с палевым оттенком лессовидная супесь, неявно слоистая. Мощность до 2,3 м. Генезис – субаэральный покров. В прикровельной части наблюдаются следы течения разжиженного материала в форме удлиненного языка. В центральной части обнажения слоистость в пачке несогласно срезается слоем 5.1.

Пачка 8. Светло-серые мелко- и среднезернистые пески с дресвой, гравием, мелким щебнем и мелкой галькой. Слоистость падает на северо-запад под углом 30° и более. Наблюдаются многочисленные малоамплитудные надвиги, сдвиги, а также складки внутри пачки. Мощность до 1,2 м. Генезис – делювий.

Пачка 9. Серая лессовидная супесь неявнослоистая. Встречаются прерывистые маломощ-

Стоянка Афонтова Гора II. Принципиальный стратиграфический разрез третьей надпойменной террасы.

1 – светло-серый с палевым оттенком лесс; 2 – палево-бурая лессовидная супесь; 3 – светло-серые тонко-мелкозернистые алевритистые пески; 4 – серая с табачным оттенком неслоистая супесь; 5 – пески; 6 – светло-серые, буроватые, рыжеватые тонко-мелкозернистые пески и палево-бурые супеси; 7 – серая с палевым оттенком лессовидная супесь; 8 – светло-серые мелко- и среднезернистые пески;

9 – серая лессовидная супесь; 10 – серые и буроватые супеси; 11 – светло-серый песок; 12 – галечник.

ные делювиальные прослои и линзы тонко-мелкозернистых песков. Отложения деформированы. Мощность от 1,5 до 2,0 м. Генезис – субаэральный покров.

Пачка 10. Серые и буроватые супеси, переслаивающиеся со светло-серыми и рыжеватыми мелко-тонкозернистыми песками. Слоистость параллельная, осложненная многочисленными пластическими и хрупкими деформациями. Общая мощность пачки увеличена за счет оползневого нагнетания обломочного материала и составляет около 10 м. Отмечена ископаемая палеопочва, деформированная и разорванная, с залеганием фрагментов вплоть до субвертикального. Генезис – делювий, а также частично аллювий, втянутый в ходе движения из нижележащего слоя.

Пачка 11. Светло-серый песок, среднезернистый, алевритистый, хорошо промытый, субгоризонтально параллельно слоистый, с редкими прослоями суглинков. Кровля деформирована пологими надвигами и местами срезана подошвой вышележащих отложений. Мощность 0,4– 0,5 м. Генезис – пойменный аллювий.

Пачка 12. Серый галечник, щебневый с песчаным заполнителем. Видимая мощность до 0,2 м. Генезис – русловый аллювий.

В целом для описанного разреза отчетливо прослеживается два оползневых события. Первый оползень включает в себя отложения пачек 6–10, залегающих существенно круче, чем второй оползень, представленный отложениями пачки 3. Между ними залегает мульда, выполненная делювиальными, солифлюкционными, ручьевыми и лужевыми отложениями пачек 4 и 5. Таким образом, эти два события разделены временем формирования пачек 4 и 5. Выше залегают субаэральные отложения пачек 1 и 2, которые выполняют неровности в кровле оползневой толщи.

Культуросодержащие горизонты представляют собой толщу делювиальных отложений, слагающих тело оползневого образования, надвинутого на уровень залегания пойменного аллювия нижележащей (второй, 12–14-метровой) террасы р. Енисей. Оползневое тело перекрыто субаэральными и делювиальными отложениями покровной толщи мощностью до 6 м.

Расчленение толщи оползневого тела на отдельные горизонты весьма условно – артефакты и палеофаунистические остатки залегают в мощных (до 1,5 м) пачках отложений несогласно современному склону (угол склонения до 65°), простирание слоев северо-восточное. Все слои уже после схода оползня подвергались постдепозиционным перемещениям: фиксируются смятия и блоковые смещения.

Культуросодержащие горизонты распределены по разрезу следующим образом: пачка 3 – к.г. 1; пачка 7 – к.г. 2 и 3; пачка 8 – к.г. 4–6; пачка 9 – к.г. 7–9; пачка 10 – к.г. 10. Материал распределен в толще отложений однородно, не образуя устойчивых уровней обитания и скоплений. Во всех культуросодержащих слоях фиксируется наличие гомогенной в культурно-хронологическом отношении индустрии, которую по технико-типологическим характеристикам каменного и костяного инвентаря, а также предметов искусства можно отнести к афонтовской археологической культуре [Абрамова, 1979; Дроздов, Артемьев, 2007].

В ходе работ на раскопе № 24, врезанном в борт третьей террасы, в культурном горизонте 2, приуроченном к кровле тела оползневого образования, были обнаружены палеоантропологические находки: первый шейный позвонок, челюсть и пять зубов лежали согласно уклону геологического слоя. Сопутствующий им археологический материал представлен отщепами и сколами. Показательная часть коллекции состоит из двойного поперечного скребла на крупном сколе, фрагментов рога со следами обработки, шила на грифельной кости лошади. Исключительная сохранность палеофаунистического и антропологического материала, а также изделий из кости и рога позволяет предположить, что скорость археологизации находок была весьма высокой. Залегание в том же культурном горизонте краниальных фрагментов скелетов крупных млекопитающих (черепа северного и благородного оленей, волка) позволяет предположить механизм его формирования. Образование геологического тела происходило в древнем понижении рельефа с сезонным водотоком, обеспечивающим постоянное поступление и сортировку осадков (в т.ч. и разрушение блоков отложений, содержащих культурные остатки), и стабильным стоянием воды, формирующим закисные формы ожелезнения.

Нижняя челюсть и пять зубов, по предварительным данным, принадлежат девушке 14–15 лет. Челюсть имеет очень грацильное строение – большая часть продольных и поперечных ее размеров попадает в категорию малых или очень малых размеров. Тело челюсти очень низкое, средней толщины. Симфиз средневысокий. Ветвь челюсти короткая, среднеширокая, с очень малым углом наклона. Углы наклона правой и левой ветви несколько различаются, вероятно, из-за посмертной деформации челюсти. Краевые разрастания на мыщелках отсутствуют. Грацильность челюсти позволяет предположить определенные отличия антропологического типа, в частности от сходных по возрасту палеолитических останков детей из памятников Сунгирь-2 и -3.

Измерительные характеристики атланта свидетельствуют о принадлежности его индивидууму женского пола. Наличие краевых костных разрастаний на суставных поверхностях позвонка может указывать на возраст старше 20 лет. Различие возрастных характеристик нижней челюсти и зубов, с одной стороны, и атланта – с другой, вероятно, указывает на принадлежность их двум разным индивидуумам. Эволюционный статус и морфологические особенности этих находок станут предметом дальнейшего исследования.

Для бассейна Енисея, на данный момент, представление об антропологическом облике носителей культуры палеолита является крайне фрагментарным и сводится к двум находкам. Наиболее древней является находка фрагмента человеческого черепа на местонахождении Покровка II в Дербинском заливе Красноярского водохранилища. На основании радиоуглеродного датирования был установлен возраст фрагмента, равный 27 740 ± 150 BP (OxA-19850). Костные останки индивидуума из Покровки представлены частично разрушенной лобной костью. По предварительному изучению скелетных останков было сделано заключение, что уже свыше 27 тыс. л.н. территория Средней Сибири в течении р. Енисей была заселена представителями анатомически современного человека без следов «монголоид-ности» [Бужилова, Добровольская, Медникова, 2009]. Другая находка была сделана в слое 12 Г стоянки Лиственка недалеко от г. Красноярска [Акимова и др., 2005, с. 78–88]. Здесь была обнаружена нижняя челюсть ребенка современного антропологического типа, обладающего европеоидными антропологическими признаками. Слой, в котором она была найдена, имеет серию радиоуглеродных определений, позволяющих датировать его возрастом около 13 тыс. л.н. [Там же]. Очевидно, этот слой хронологически синхронен костным остаткам из Афонтовой Горы II.

Список литературы Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический и археологический контекст)

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. -Новосибирск: Наука, 1979. -156 с

- Акимова Е.В., Дроздов Н.И., Лаухин С.А., Чеха В.П., Орлова Л.А., Кольцова В.Г., Санько А.Ф., Шпакова Е.Г. Палеолит Енисея. Лиственка. -Красноярск: Универс, 2005. -184 с

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б. Лобная кость Homo из верхнепалеолитического местонахождения Покровка II в Сибири//Вестн. Моск. гос. ун-та. Антропология. -2009. -№ 3. -С. 4-13

- Дроздов Н.И., Артемьев Е.В. Палеолит Афонтовой Горы: последние данные -новые вопросы//Археология, этнография и антропология Евразии. -2007. -№ 1. -С. 39-45