Новые аспекты применения L-карнитина в спортивной практике

Автор: Ивянский Станислав Александрович, Солдатов Олег Михайлович, Щкина Наталья Владимировна, Теплова Нелли Сергеевна, Балыкова Лариса Александровна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Индивидуальное и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждается роль вторичной митохондриальной дисфункции в развитии повреждения скелетных мышц и рабочего миокарда у спортсменов, а также взаимное влияние иммунных сдвигов и уровня физической работоспособности в условиях стрессорного и физического перенапряжения. В работе представлены результаты коррекции стресс-опосредованных изменений сердечно-сосудистой системы и расстройств иммунитета с помощью препарата «Элькар» (30 % раствор L-карнитина) у 20 детей-спортсменов. Показано, что прием «Элькара» способствовал значительному (у 65 %) или умеренному (у 35 %) уменьшению признаков повреждения миокарда, коррекции показателей врожденного иммунитета и возрастанию уровня физической работоспособности.

Стрессорная кардиомиопатия, дети-спортсмены, митохондрии, иммунитет, l-карнитин

Короткий адрес: https://sciup.org/14112837

IDR: 14112837 | УДК: 615.27:796-053.5

Текст научной статьи Новые аспекты применения L-карнитина в спортивной практике

Введение. Митохондриальный аппарат атлетов традиционно является объектом пристального внимания специалистов по спортивной медицине [9]. Представление о ведущей роли свободно-радикальных и биоэнергетических процессов в качестве основного фактора, лимитирующего уровень физической работоспособности атлетов, повлекло за собой разработку и внедрение новых тренировочных схем [5; 11], а в последние годы клиницистов все больше волнуют изменение митохондриального аппарата кардиомиоцитов под действием интенсивных физических нагрузок и вклад этих процессов в развитие стрессорной кардиомиопатии [2; 11].

В настоящее время основным способом ресинтеза АТФ и энергообеспечения мышечной деятельности при длительных физических нагрузках считается аэробный гликолиз [19; 29]. При этом ключевым моментом, лимитирующим физическую работоспособность, является скорость утилизации молочной ки- слоты и накопления избыточного количества ионов водорода и кальция, приводящих к повреждению митохондриальной мембраны в условиях окислительного стресса [1; 27]. Сходные механизмы имеют значение и в развитии стрессорной кардиомиопатии [2].

На определенном этапе длительных нагрузок роль основного поставщика энергии берет на себя β-окисление свободных жирных кислот, которое поддерживается достаточным уровнем в крови свободного карнитина, но по мере его убывания эффективность аэробного окисления прогрессивно снижается. Следовательно, с теоретических позиций, использование экзогенного карнитина позволяет уменьшить долю анаэробного лактатного энергообразования и увеличить вклад более эффективной аэробной энергопродукции, повышая активность дыхательной цепи и работоспособность в условиях интенсивных физических нагрузок [23]. Учитывая особенности энергоснабжения миокар- да, этот механизм представляется особенно актуальным в плане профилактики и коррекции стресс-опосредованных кардиальных изменений.

Актуальность использования препаратов карнитина в детской спортивной практике может быть продиктована и возрастными особенностями. В связи с ограничением эндогенных запасов карнитина и высокой потребностью в нем при стрессах, физических и эмоциональных перегрузках у детей очень быстро развивается вторичная карнитиновая недостаточность [6; 8]. Кроме того, для детей и подростков характерен более низкий уровень лактатной работоспособности, а имеющееся несовершенство буферной системы способно привести к более раннему повреждению клеточных мембран, способствуя уменьшению митохондриального пула.

Нельзя не упомянуть о взаимосвязи уровня работоспособности и негативных изменений в системе иммунитета у спортсменов [10; 27]. Литературные данные по этому вопросу весьма противоречивы. Так, Р.С. Суздальским и соавт. (1998) и N.P. West и соавт. (2008) показано, что физическая нагрузка умеренной интенсивности может стимулировать иммунный ответ [15; 30]. Другие исследователи, рассматривая интенсивные и длительные спортивные нагрузки как мощный стрессовый фактор, отмечают развитие негативных изменений в системе иммунитета атлетов (в виде гипоиммуноглобулинемии, Т-лимфо- и нейтропении с вторичной активацией В-системы и развитием аутоиммунизации, дисбаланса в системе цитокинов) и считают, что именно эти нарушения наряду с нервно-психическими и гуморальными сдвигами составляют основу синдрома перетре-нированности [3; 10; 13; 14; 24; 27].

Однако имеющиеся знания позволяют утверждать наличие обратного влияния ряда иммунологических параметров на уровень физической работоспособности [14] и состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) атлетов [17; 26]. Имеется тесная взаимосвязь иммунного статуса и характера энергообеспечения мышечной деятельности атлетов, которая определяется целым рядом условий: генетическими особенностями, характером и сезонностью нагрузок [12]. Экспериментальными и клиническими исследованиями подтверждена корреляция между наличием и выраженностью аутоиммунных реакций и морфологической картиной повреждения миокарда у спортсменов [7; 18]. Большое значение придается и роли цитокинов, особенно ФНО-α, в развитии миокардиальной дисфункции [26].

Цель исследования. Изучить влияние L-карнитина на уровень физической работоспособности и состояние системы иммунитета юных атлетов.

Материалы и методы. На базе ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» с одобрения Локального этического комитета при Мордовском госуниверсите-те проведено клиническое исследование эффективности L-карнитина (препарат «Элькар» ООО «ПикФарма») у 20 спортсменов (16 девочек и 4 мальчика) 11–15 лет, занимающихся спортивной гимнастикой не менее 3–5 лет с интенсивностью тренировок не менее 8–9 ч в нед. с признаками стрессорной кардиомиопатии (СКМП) [2; 13]

Обследование включало физикальный осмотр, стандартную электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ, велоэрго-метрию (ВЭМ), биоимпедансометрию («Ме-дасс АВС-01»), общеклинические лабораторные исследования, определение уровня лактата, тропонина I, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), кардиоспецифического изофермента креатинфосфокиназы (КФК-МВ). «Элькар» назначали в дозе 75 мг/кг/сут (не более 3 г) внутрь в 2 приема в течение 1,5 месяцев.

Результаты и обсуждение. Исходно различные ЭКГ-нарушения, расстройства ритма сердца и проводимости (в виде брадикардии ниже 5-го центиля для соответствующего пола и возраста, атриовентрикулярной (АВ) блокады II степени, желудочковой эктраси-столии, нарушений) имели место у 40 % атлетов. Вегетативные расстройства в виде ги-перваготонии с асимпатикотонической или гиперсимпатикотонической реактивностью отмечались у 30 % спортсменов, а у 15 % обследованных отмечалось преобладание симпатического тонуса в покое. Нарушения ге- модинамики в виде стойкой артериальной гипертензии, снижения сократительной способности миокарда, дилатации полости сердца, признаков диастолической дисфункции и увеличения массы миокарда левого желудочка (ЛЖ) выше 95-го центиля выявлены у 30 % детей-спортсменов. Повышенные уровни ЛДГ, КФК-МВ, тропонина, свидетельствующие о повреждении миокарда, определялись в 55 % случаев. Снижение толерантности и/или патологическая реакция на дозированную физическую нагрузку (избыточный прирост АД, расстройства реполяризации, нарушения ритма и проводимости) регистрировались у 35 % спортсменов. Комбинация признаков патологического ремоделирования ССС была зафиксирована почти у половины атлетов.

По данным стандартной ЭКГ, у юных спортсменов со СКМП назначение «Элькара» приводило к полному купированию потенциально опасных ЭКГ-нарушений: синусовой брадикардии ниже 5-го центиля для соответствующего пола и возраста, АВ-блокады II степени II типа и расстройств реполяризации (инверсии зубца Т более чем в 2-х последовательных отведениях или депрессии сегмента ST). Прием «Элькара» способствовал также уменьшению представленности «доброкачественных» изменений в виде синусовой брадиаритмии с частотой сердечных сокращений в пределах 5–10-го центиля, пауз ритма порядка 2–2,5 с, эпизодов сино-атриальной блокады II степени, АВ-блокады I степени и АВ-дис-социации (по результатам суточного мониторирования).

Результаты ЭхоКГ свидетельствовали о сокращении под влиянием препарата размеров ЛЖ сердца и увеличении его фракции выброса (на 2,6–4,7 %, p<0,05). При этом у всех детей, имевших дилатацию полости ЛЖ с нарушением его систолической или диастолической функции, произошла нормализация данных показателей (табл. 1).

Таблица 1

|

Показатель |

Исходно |

На фоне «Элькара» |

|

Конечный диастолический размер ЛЖ, мм |

53,6±6,48 |

49,2±5,73 |

|

Фракция выброса левого желудочка, % |

59,3±6,59 |

63,3±5,24* |

|

Отношение скоростей потоков раннего и позднего диастолического наполнения ЛЖ (Е/А) |

1,6±0,83 |

1,5±0,61 |

Примечание. * - отличия от соответствующих исходных значений достоверны при p<0,05.

Динамика некоторых показателей ЭхоКГ у юных спортсменов

Кроме того, на фоне использования «Элькара» у юных спортсменов отмечалось уменьшение индекса массы миокарда ЛЖ (с 39,6±3,9 до 35,9±3,1 г/м2,7, p<0,05). Полученные результаты подтверждают мнение отечественных и зарубежных исследователей о благоприятном влиянии L-карнитина на функцию ЛЖ у пациентов с различной сердечной патологией [8; 28]. Установлено также значительное (на 45–75 % от исходного уровня, p<0,05) снижение уровня биохимических маркеров повреждения миокарда (МВ-фрак-ции КФК, тропонина I, ЛДГ) в ходе приема «Элькара». В целом значительное уменьшение признаков СКМП отмечалось у 65 %, а умеренное – у 35 % обследуемых атлетов.

Прием «Элькара» способствовал также увеличению в среднем на 4,7 % уровня гемоглобина, который достиг среднегруппового значения 128,4±12,5 г/л. По данным биоим-педансометрии, на фоне лечения «Элькаром» регистрировалось сокращение доли жировой ткани в среднем на 3,7 % (p<0,05) и увеличение мышечной массы на 2,6 % (p<0,05). Эти результаты можно объяснить усиленным метаболизмом жиров за счет активации аэробной энергопродукции. Данный факт подтверждают и результаты оценки уровня лактата на фоне выполнения пробы с дозированной физической нагрузкой, указывающие на снижение этого метаболита на 2,3 % (p<0,05) после курсового приема «Элькара». Интер- претируя полученные данные, можно говорить об уменьшении доли анаэробного лак-татного энергообразования и увеличении вклада более эффективной аэробной энергопродукции на фоне приема препарата.

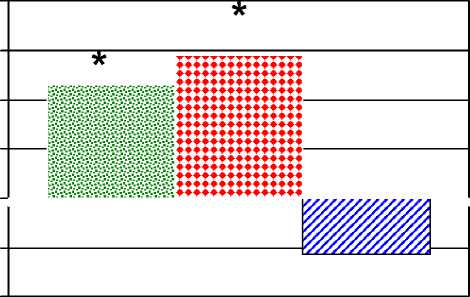

Этот факт подтверждается и общими результатами ВЭМ-пробы. При динамическом наблюдении установлено, что обследуемые атлеты достигали субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) за более дли- тельный временной интервал (на 14,6 %), выполняя при этом более высокий объем работы. Продолжительность проведения пробы и меньший прирост ЧСС и артериального давления в ходе пробы приводили к повышению значений показателя физической работоспособности PWC170 (в среднем на 4,6 %, p<0,05), а также уровня максимального потребления кислорода (на 5,8 %, p<0,05) (рис. 1).

-2

-4

Рис. 1. Динамика уровня PWC170, МПК и уровня лактата у спортсменов на фоне приема «Элькара» (в %)

PWC 170

i: МПК

И лактат

Примечание. * - отличия от соответствующих исходных значений достоверны при p<0,05.

Данный факт еще раз подтверждает мнение о способности L-карнитина, повышая активность дыхательной цепи митохондрий, стимулировать мышечную деятельность в условиях интенсивных нагрузок. Отрадным является то, что динамическое нагрузочное тестирование ни в одном случае не сопровождалось возникновением нарушений ритма и проводимости, изменений сегмента ST, а также гипертензивной реакцией [25]. Однако увеличение физической работоспособности атлетов реализовалось не только за счет оптимизации энергообеспечения. На результатах пробы, очевидно, благоприятно сказались и изменение параметров гемодинамики, и оптимизация электрофизиологических свойств миокарда, и увеличение уровня гемоглобина, и, вероятно, другие механизмы.

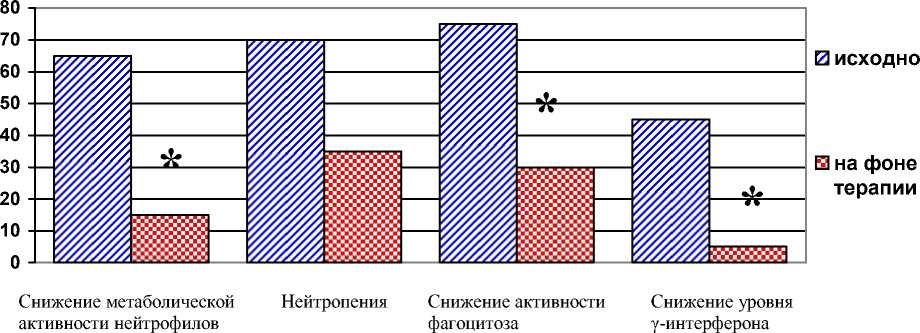

Так, исходно у более чем половины атлетов (65 %) произошли изменения в тех или иных звеньях врожденного и адаптивного иммунитета. У 22,5 % спортсменов имела место депрессия пула нейтрофильных грануло- цитов, а у 37,5 % - дисфункция фагоцитарной реакции в виде снижения поглотительной способности и повышения метаболической активности нейтрофилов с накоплением реакционно-способных метаболитов кислорода, избыток которых может оказывать повреждающее действие на органы и ткани человека, в том числе на миокард. У большинства атлетов имела место гипоиммуноглобу-линемия с преимущественным снижением IgА. Данные сдвиги клинически проявлялись частой (более 5 раз в год) респираторной заболеваемостью у 45 % спортсменов. Уровень γ-интерферона (ИНФ) у детей-спортсменов был снижен в 2,3 раза (р<0,05) по сравнению со здоровыми сверстниками, а у 10 % обследуемых детей он не был обнаружен, что также обусловливало более высокую вирусную заболеваемость атлетов.

После приема «Элькара» у 45 % спортсменов наблюдалось повышение уровня лейкоцитов и абсолютного количества нейтрофилов до нормальных значений, а также вос- становление поглотительной способности и увеличение числа активных нейтрофилов (рис. 2). Средний уровень γ-ИНФ после приема «Элькара» соответствовал норме, и лишь у 5 % спортсменов он оставался сниженным. Назначение «Элькара» не оказало заметного влияния на состояние гуморального иммунитета, но в целом при его приеме отмечалось уменьшение степени иммунных расстройств (по А.М. Земскову, В.М. Земскову [4]) у 7 из 13 детей, имевших исходные нарушения.

Рис. 2. Динамика некоторых показателей иммунитета у детей-спортсменов на фоне приема «Элькара» (в %)

Примечание. * - отличия от соответствующих исходных значений достоверны при p<0,05.

Положительные сдвиги иммунитета у обследованных спортсменов сопровождались уменьшением числа эпизодов ОРВИ, уменьшением длительности пропуска тренировок по причине болезни, сокращением эпизодов назначения антибактериальной терапии, а также уменьшением выраженности признаков стрессорной кардиомиопатии. Эти эффекты хорошо согласуются с данными зарубежных авторов о способности L-карнитина препятствовать развитию вторичного иммунодефицита путем повышения активности мононуклеаров и защиты лимфоцитов от окислительного стресса, очевидно, благодаря улучшению клеточной энергетики [20; 21].

Таким образом, L-карнитин, корригируя проявления вторичной митохондриальной дисфункции у спортсменов, оказывал комплексное действие на различные показатели здоровья. Препарат уменьшал клинико-лабораторные показатели стрессорной кардиомиопатии, улучшал показатели врожденного иммунитета, уменьшая время пропусков спортивных занятий по причине респираторных инфекций, а также повышал физическую работоспособность атлетов. В основе выше- указанных эффектов «Элькара» лежит его универсальное энерготропное действие.

Выводы

-

1. На фоне приема «Элькара» у детей-спортсменов отмечались значительное уменьшение ЭКГ-признаков стрессорной кардиомиопатии, нормализация параметров гемодинамики и регресс патологической гипертрофии миокарда левого желудочка с восстановлением его систолической и диастолической функций.

-

2. Курсовое назначение «Элькара» восстанавливало уровень γ-интерферона, содержание нейтрофилов и их метаболическую активность, препятствуя развитию вторичного иммунодефицита у детей-спортсменов.

-

3. Использование «Элькара» способствовало улучшению адаптации юных атлетов к физической нагрузке.

THE NEW ASPECTS OF L-CARNITINE USE IN SPORTS PRACTICE

S.A. Ivyanskiy1, O.M. Soldatov2, N.V. Shchyokina2, N.S. Teplova1,

L.A. Balykova1

Список литературы Новые аспекты применения L-карнитина в спортивной практике

- Вторичная митохондриальная дисфункция при остром коронарном синдроме/Ю.А. Васюк и др.//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. -2007. -№1. -С. 41-47.

- Гаврилова, Е.А. Спортивное сердце: стрессорная кардиопатия/Е.А. Гаврилова. -М.: Советский спорт, 2007. -200 с.

- Гаврилова, Е.А. Стрессорный иммунодефицит у спортсменов/Е.А. Гаврилова. -М.: Советский спорт, 2009. -192 с.

- Земсков, А.М. Справочник оперативной информации по клинической иммунологии и аллергологии/А.М. Земсков, В.М. Земсков. -Воронеж, 1993. -56 с.

- Изучение особенностей процессов свободно-радикального окисления крови у людей, адаптированных к различным видам физической деятельности/С.А. Шастун и др.//Теория и практика физ. культуры. -2006. -№1. -С. 28-35.

- Копелевич, В.М. Чудо Карнитина/В.М. Ко-пелевич. -М.: Генезис, 2003. -80 с.

- Левин, М.Я. Иммунологический ответ миокарда у спортсменов/М.Я. Левин, В.А. Таймазов, В.С. Василенко//Материалы Второго международного конгр. «Спорт и здоровье». -СПб., 2005. -С. 143.

- Леонтьева, И.В. Значение метаболических нарушений в генезе кардиомиопатий и возможности применения L-карнитина для терапевтической коррекции/И.В. Леонтьева, В.С. Сухоруков//Вестн. педиатрии, фармакологии и нутрициологии. -2006. -№3 (2). -С. 52-61.

- Мякинченко, Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта/Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. -М.: ТВТ Дивизион, 2005. -338 с.

- Першин, Б.Б. Стресс, вторичные иммунодефициты и заболеваемость/Б.Б. Першин. -М., 1994. -190 с.

- Розенфельд, А.С. Стресс и некоторые проблемы адаптационных перестроек при спортивных нагрузках/А.С. Розенфельд, Е.И. Маевский//Теория и практика ФК. Науч.-теорети-ческий журн. -2004. -№4. -С. 31-38.

- Сашенков С.Л., Колупаев В.А., Долгушин И.И. Взаимосвязь показателей фагоцитоза у спортсменов с анаэробным и аэробным энергообеспечением мышечной деятельности // Российский иммунологический журнал. -2008. -Т. 2 (11), №2-3. -С. 184.

- Сердце и спорт у детей и подростков. Проблемы взаимодействия/под ред. Е.А. Дегтяревой. -М., 2011. -С. 199-213.

- Состояние клеточных и гуморальных фак-торов иммунитета лыжников-гонщиков на раз-личных этапах тренировочного цикла/Н.А. Фомин и др.//Теория и практика физ. культуры. -1997. -№9. -С. 21-24.

- Суздальницкий, Р.С. Иммунологические аспекты спортивной деятельности человека/Р.С. Суздальницкий, В.А. Левандо//Теория и практика физ. культуры. -1998. -№10. -С. 43-46.

- Таймазов, В.А. Спорт и иммунитет/В.А.Таймазов, В.Н. Цыган, Е.Г. Мокеева. -СПб.: Олимп, 2003. -200 с.

- Танцырева, И.В. Роль факторов гуморального и клеточного иммунитета в электрическом ремоделировании миокарда/И.В. Танцырева, Э.Г. Волкова, Л.Н. Мовчан//Журн. АДАИР. -2007. -№11. -Прил. 2. -С. 95.

- Терехова-Уварова, Н.А. Аутоаллергические процессы при экспериментальном поражении миокарда/Н.А. Терехова-Уварова//Проблемы аллергологии. -М., 1971. -С. 75-76.

- Чеснокова, Н.П. Молекулярно-клеточные механизмы цитотоксического действия гипоксии. Патогенез гипоксического некробиоза/П.П. Чеснокова, Е.В. Понукалина, М.Н. Бизенкова//Современные наукоемкие технологии. -2007. -№7. -С. 32-40.

- Gleeson, M. Exercise, nutrition and immune function/M. Gleeson, D.C. Nieman, B.K. Pederson//J. Sports Sci. -2004. -№22. -Р. 115-125.

- High dose L-carnitine improves immuno-logic and metabolic parameters in AIDS patients/C. De Simone et al.//Immunopharmacol., Immuno-toxicol. -1993. -№15. -Р. 1-7.

- Impairment of maximal aerobic power with moderate hypoxia in endurance athletes: do skeletal muscle mitochondria play a role?/E. Ponsot et al.//Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. -2010. -Vol. 298. -P. R558-R566.

- Karlic, H. Supplementation of L-carnitine in athletes: does it make sense?/Н. Karlic, А. Loh-ninger//Nutrition. -2004. -Jul.-Aug. -№20 (7-8). -С. 709-715.

- Mochida, N. The main neutrophil and neu-trophil-related functions may compensate for each other following exercise-a finding from training in university judoists/N. Mochida, Т. Umeda, Y. Ya-mamoto//Luminescence. -2007. -Vol. 22. -№1. -P. 20-28.

- Prolonged оral L-carnitine substitution inc-reases bicycle ergometer performance in patients with severe, ischemically induced cardiac insufficiency/H. Loster еt al.//Сardiovascular Drugs and Therapy. -1999. -№13. -С. 537-546.

- Role of auto immune mechanism in patho-genesis of dilated cardiomiopathy: an immuno-histochemical study of biopsy material/Y. Kajihara et al.//J. Moll. Cell. Cardiol. -1998. -Vol. 90. -P. 26-34.

- Sari-Sarraf, V. Salivary IgA response to intermittent and continuous exercise/V. Sari-Sarraf, T. Reilly, D. Doran//Int. J. Sports. Med. -2006. -Vol. 27. -№1. -P. 849-855.

- Susan, C.W. Cardiomyopathy in childhood, mitochondrial dysfunction, and the role of L-carnitine/C.W. Susan//Am. Heart J. -2000. -№2. -Р. 563-569.

- Ultraendurance exercise increases the pro-duction of reactive oxygen species in isolated mitochondria from human skeletal muscle/K. Sahlin et al.//J. Appl. Physiol. -2010. -Vol. 108. -P. 780-787.

- West, N.P. The effect of exercise on innate mucosal immunity/N.P. West, D.B. Pyne, J.M. Kyd//Br. J. Sports. Med. -2008. -№5. -P. 22-28.