Новые данные о геологическом строении Томской нефтегазоперспективной зоны

Автор: Сапьяник В.В., Лаптева Е.Ю., Любутина Е.В., Недоспасов А.И., Новиков П.И., Петрова Н.В., Фатеев А.В., Хилько А.П.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

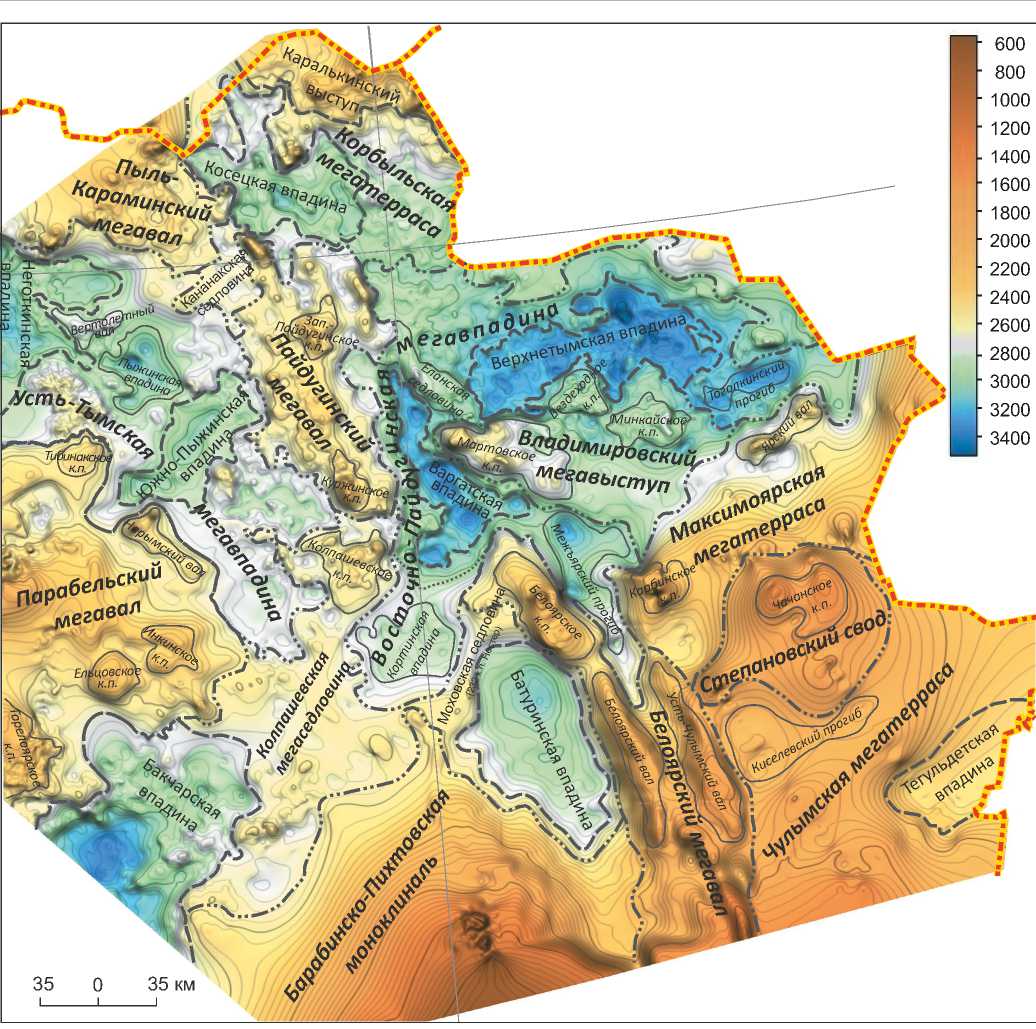

В статье рассмотрены основные результаты работ по государственному контракту № 58. На основе комплексной интерпретации материалов МОВ-ОГТ (24,7 тыс. км, включая 8,5 тыс. км, обработанных в современных программных комплексах), данных бурения 125 глубоких скважин, дополненных 275 скважинами из сопредельных территорий для уточнения стратификации и нефтегазогеологических параметров разреза, и данных грави- и магнитометрических съемок, уточнено геологическое строение доюрского основания и осадочного чехла восточной части Томской области. Реконструирована история тектонического развития осадочного чехла, что позволило существенно уточнить конфигурацию структур I, II и III порядков, выделить отрицательную структуру II порядка на территории Барабинско-Пихтовской моноклинали, а также установить блоковое строение территории с принципиально разной историей тектонических процессов. По Белоярскому разлому до середины средней юры происходило разделение территории на два блока. Северо-восточный блок испытывал интенсивное и устойчивое прогибание, а для юго-западного блока были характерны восходящие движения; исключение составляла краевая юго-западная часть территории (Бакчарская впадина), испытавшая интенсивное погружение. В позднеюрское время резко снизилась структуроформирующая роль Белоярского разлома. Ориентация тектонических движений и, соответственно, простирание палеоструктур сменилось с юго-западной на северо-восточную. В раннемеловое время на юго-востоке произошел резкий рост структур с образованием единой моноклинали, объединяющей Чулымскую мегатеррасу с Тегульдетской впадиной, Барабинско-Пихтовую моноклиналь и Белоярский мегавал, что обусловило формирование принципиально иных структурных блоков: юго-восточного, интенсивно растущего, и северо-западного, погружающегося. Результаты моделирования процессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородов сопоставимы с историей тектонического развития территории. Оценка ресурсного потенциала выявленных перспективных объектов по категории Дл показывает, что наиболее перспективными являются структуры и отдельные площади, унаследованно развивающиеся с позднего палеогена как поднятия. В итоге подчеркнута необходимость завершения региональных исследований на периферии Западно-Сибирской плиты

Геологическая модель, геодинамика, районирование, нефть, газ, ресурсы, западная сибирь, палеозой, мезозой, кайнозой

Короткий адрес: https://sciup.org/14128587

IDR: 14128587 | УДК: 553.98(470.5) | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-6-47-58

Текст научной статьи Новые данные о геологическом строении Томской нефтегазоперспективной зоны

Современные работы по геологическому изучению недр в основном нацелены на обнаружение потенциально нефтегазоносных территорий внешнего пояса Западно-Сибирской плиты. Последние характеризуются сложным геологическим строением, отсутствием инфраструктуры и слабой освоенностью ресурсной базы УВ, что определяет риски экономической эффективности большинства выбранных направлений и стадий проведения геолого-разведочных работ в рамках программ геологического изучения нераспределенного фонда недр нефтегазоносных провинций Российской Федерации. Это осложняется существенными временными перерывами в последовательности регионального изучения отдельных территорий и недостаточным составом комплекса современных методов геолого-геофизических исследований. Особенно это касается периферии Западно-Сибирской плиты, где происходит значительное сокращение разреза, содержащего продуктивные горизонты. Здесь отмечается отсутствие залежей УВ в нижнемеловых, а затем и в верхнеюрских отложениях, что объясняется в первую очередь исчезновением надежных региональных покрышек, малыми глубинами залегания и, соответственно, постепенным понижением термической преобразованности ОВ [1, 2].

Вместе с тем на периферии плиты поисковый этап не начат, на территории осуществлены начальные стадии исследований. По мере продвижения к внешнему поясу увеличивается процент недораз-веданности перспективных и прогнозных ресурсов в зависимости от общего ресурсного потенциала Западно-Сибирской провинции. Так, в юго-восточных землях он составляет от 15 до 52 %, а в Пай-дугинской нефтегазоносной области — уже 90 % и достигает 100 % в Предъенисейской и Елогуй-Туру-ханской перспективных нефтегазоносных областях. При этом основные ресурсы сосредоточены в отрицательных структурах, составляя около 70 % общего ресурсного потенциала юрского нефтегазоносного комплекса. Общий прирост извлекаемых запасов по категории С1 на восточных территориях Томской области может достигнуть 215,3 млн т усл. УВ [3, 4].

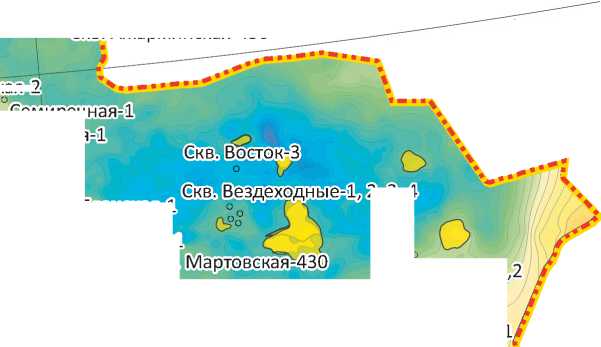

Российским геологическим холдингом выполнены комплексные аэрогеофизические исследования Томской нефтеперспективной зоны для прогноза ее нефтегазоносности и расширения ресурсной базы УВ на периферии юго-востока Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (государственный контракт № 58). Результатом данных работ является локализация геологических/извле-каемых ресурсов условных УВ, которые оцениваются в 1332,33/433,08 млн т по категории Дл (рис. 1). Рассматривая среднестатистические данные по эксплуатационным объектам Томской области, локализованные ресурсы можно перевести в оценочные запасы с коэффициентами успешности 0,4–0,65. Таким образом, исходя из оценки локализованных объектов, а также принимая среднее значение (0,5) приведенных выше коэффициентов перевода, накопленный объем прироста запасов восточных территорий Томской области оценивается в пределах 216,5 млн т усл. УВ, что подтверждает прогнозную оценку данной территории, выполненную В.Ю. Морозовым и В.В. Сапьяником в 2018 г. [4].

Приведенная оценка восточной части Томской области обосновывается новыми геологическими результатами, полученными при комплексной интерпретации материалов МОВ-ОГТ (24,7 тыс. км, включая 8,5 тыс. км, обработанных в современных программных комплексах), данных бурения 125 глубоких скважин, дополненных данными бурения 275 скважин из сопредельных территорий для уточнения стратификации и нефтегазогеологических параметров разреза, и данных грави- и магнитометрических съемок.

Модель формирования нефтегазогеологических систем восточной части Томской области

Комплексный подход и взаимоувязанная интерпретация сейсморазведочных, грави- и магнитометрических материалов, выполняемых с учетом геолого-геофизических данных глубокого бурения, включая материалы бурения колонковых скважин, позволили существенно уточнить структурную основу доюрского основания и осадочного чехла восточной части Томской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема расположения выявленных перспективных объектов

Fig. 1. Location map of identified exploration targets

Скв. Северо-Лымбельская-1

Скв. Ванжильская-1

Скв. Чимулякская-1 Скв. Восток-1

о I Скв. Громовская-1

Скв. Малочимулякская-1

Скв. Пульсецкая-40 Скв. Корбыльская-1 Скв. Ажарминская-450

Скв. Киев-Еганские-350, 355

Скв. Кулеевская-1 Скв. Кананакск 1 ая-2

Скв. Тымская-1

Скв. Вертолетная-1 Скв. Пайдугинская

Скв. Можанск ая-1 Скв. Южно-Пыжинская-1

Скв. Источинская-1 Скв. Чунжельская-1 Скв. Береговая-1

Тибинакские -241, 242, 440

Скв. Западная-1

2, 3, 4

Скв. Ярские-1,

Скв. Еланская-1

Скв. Восточно-Пайдугинская-1

Скв. Белоярская-1

Скв. Чачанские-1,2

Скв. Калчанская-1 Скв. Басмасовская-1

Скв. Верхнекарзинская-1

Скв. Поскоевская-1

Скв. Западно-Крыловские-1,2

Скв. Куржин

Скв. Каргасокская-1

:®1« Скв. Нарымская -1

Скв. Песчаная-1

Скв. Парабельская-1 Скв. Северо-Колпашевская-81

Скв. Трубачевская-7

Скв. Татьяновская-2

60 км

_ \ Скв. Инкинские-10, 11

Скв. Ельцовская-1 °o Скв. Тайжинская-17

Скв. Шудельская-210 ° о Скв. Колпашевские-2, 3, 4, 5, 6,

Скв. Овражные-1, 16

Скв. Западно-Колпашевская-1

4 о Скв. Горело-Ярские-1,2

Чулымская-1

1 — скважины и их номера; 2 — выявленные перспективные объекты; 3 — участок работ; 4 — административные границы

1 — wells and their numbers; 2 — identified exploration targets; 3 — study area; 4 — administrative boundaries

Исходными данными для структурных построений послужили значения времен отражающих горизонтов, которые соответствуют отметкам глубин в точках скважин, определенных по материалам ГИС. Для выбора варианта построения структурных карт анализировались регрессионные зависимости Н ( t 0) и dH ( dt ) для различных интервалов разреза. Чтобы в полной мере использовать всю априорную информацию по скважинным данным и по сейсмическому материалу, была использована методика построения структурных карт с учетом вертикального градиента средней скорости.

На участках отсутствия данных сейсморазведки строились карты прогноза глубины залегания структурных поверхностей по данным потенциальных полей. Методика построения основывается на разделении аномалий потенциальных полей (наблюденного поля силы тяжести) таким образом, чтобы локальная составляющая этого поля максимально сопоставлялась с глубиной определенной отражающей сейсмической границы. Основа этого метода разработана в СССР еще в конце 1970-х гг.

Глубина отражающей границы определяется по редкой сети сейсмических профилей с учетом данных по скважинам. В точках этой сети профилей необходимо иметь значения гравитационного и (или) магнитного поля. Путем разделения этого поля на региональную и локальную составляющие находятся корреляционные зависимости между глубиной сейсмической границы и значением локальных аномалий. В случае установления надежной статистической связи значения коэффициентов регрессии распространяются на участки, где отсутствуют материалы сейсморазведки, но проведены гравиметрические (магнитометрические) измерения.

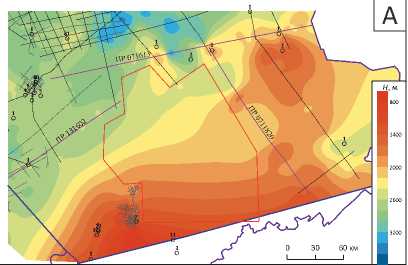

Так, для территории Барабинско-Пихтовской моноклинали выполнены уточняющие структурные построения по кровле доюрского комплекса на основе установленной зависимости аномалий поля

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

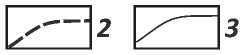

Рис. 2. Фрагмент структурной карты по кровле доюрского основания до (А) и после (Б) учета аномалий гравитационного поля Fig. 2. Fragment of depth map over the pre-Jurassic Top before (А) and after (Б) the gravity anomalies are taken into account

-— ■ 1 -—I 2 _ ш 3 _ ]4

Профили ( 1, 2 ): 1 — сейсмические МОГТ-2D, 2 — использованные для анализа корреляционных зависимостей; 3 — область расчета структурной поверхности; 4 — административные границы

Survey lines (1, 2): 1 — seismic CDP-2D, 2 — used in analysis of correlation dependences; 3 — area of structural surface calculation; 4 — administrative boundaries силы тяжести и данных по сейсмическим профилям 131602, 071613 и 0711820 (рис. 2).

В центральной части анализируемого участка по результатам расчета прогнозируется отрицательная структура II порядка ( S = 4902 км2, А = 450 м, L = –2800 м). Субмеридиональная изометрическая направленность данной структуры может свидетельствовать о наличии грабенообразного вреза, осложняющего Барабинско-Пихтовскую моноклиналь западнее Белоярского мегавала.

Для построения геологической модели юго-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы использовались карты по основным отражающим горизонтам сводного литолого-стратиграфического разреза восточной части Томской области: III, IIа, IВ, Т 2 , I а , Т 3 , IТ, Ф 2 (рис. 3, 4).

Для восстановления характера палеотектони-ческого развития территории в мезозойском интервале разреза изучались мощности между пятью стратиграфическими уровнями: кровлей доюрского основания, кровлей лайдинского горизонта, кровлей леонтьевского горизонта, подошвой баженовского горизонта и низами викуловского горизонта. В кайнозойском интервале разреза анализировалось три основных горизонта: подошва палеогена (кровля ганькинской свиты верхнего мела), кровля тавдинской свиты верхнего эоцена (подошва олигоцена) и кровля новомихайловской – подошва журавской свит (граница отложений нижнего и верхнего олигоцена) (см. рис. 3). Зоны увеличенных толщин комплексов отвечают участкам, испытавшим тенденцию к относительному погружению, и наоборот.

В результате данных построений выполнен палеотектонический анализ, основанный на изучении мощностей осадков, накопившихся за фиксированные промежутки геологического времени, и проведено структурно-тектоническое районирование (рис. 5, 6).

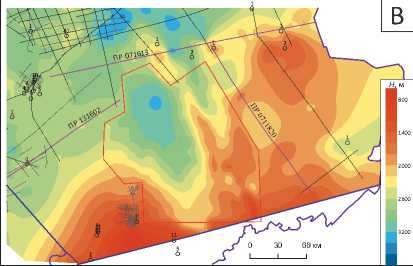

Территория исследования четко делится глубинным Белоярским разломом северо-западного простирания (северное продолжение Кузнецко-Алатауского глубинного разлома) на два крупных территориально равнозначных блока, граница между которыми проходит через Белоярский ме-гавал, Варгатскую впадину и далее на север вдоль восточного борта Пайдугинского и Пыль-Карамин-ского мегавалов [5]. Данные блоки принципиально отличаются по составу и возрасту слагающих отложений (см. рис. 4, 6).

На основе палеотектонического анализа осадочных комплексов мезозоя и кайнозоя, которые со стратиграфическим несогласием перекрывают поверхность консолидированных отложений доюрского основания, установлено, что в ранне-юрско-байосское (средняя юра) время восточные территории Томской области развивались унас-ледованно. По Белоярскому разлому территория была разделена на два блока, которые отражают принципиально разные тектонические процессы. Северо-восточный блок испытывал интенсивное и устойчивое прогибание. Максимальная скорость погружения приходилась на Верхнетымскую и Те-гульдетскую впадины, несколько медленнее опускался Владимировский мегавыступ. Для юго-западного блока характерны восходящие движения, вследствие которых образовывались обширные денудационные возвышенности. Исключение составляла краевая юго-западная часть территории (Бакчарская впадина), испытавшая интенсивное погружение.

Тектоническое развитие в конце средне-позднеюрского времени характеризуется инверсионной перестройкой. Наиболее интенсивно этот процесс

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 3. Сводный литолого-стратиграфический разрез Томской области (восточная часть) Fig. 3. Composite lithologic and stratigraphic cross-section, eastern part of the Tomsk Region

|

5 |

1 |

S о |

Горизонт |

Свита |

g: |

Пачка |

Пласт |

5 |

1^ |

Литологическая характеристика |

||||

|

Q |

||||||||||||||

|

N |

ПЛИОЦЕН |

< 50 |

Глины, пески, супесь, суглинки |

|||||||||||

|

< о о >S < |

МИОЦЕН |

|||||||||||||

|

< о о с; < |

i^ |

ХАТТСКИЙ |

ЖУРАВСКИЙ |

ЖУРАВСКАЯ |

< 80 |

Чередование алевритов и песков |

||||||||

|

РЮПЕЛЬСКИЙ |

НОВОМИ– ХАЙЛОВСКИЙ |

НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ |

< 120 |

Переслаивание глин и песков |

||||||||||

|

АТЛЫМСКИЙ |

АТЛЫМСКАЯ |

< 50 |

Кварцевые пески |

|||||||||||

|

|» |

ПРИАБОНСКИЙ БАРТОНСКИЙ |

ТАВДИНСКИЙ |

ТАВДИНСКАЯ |

< 120 |

Листоватые глины с прослоями алеврита |

|||||||||

|

ЛЮТЕТСКИЙ ИПРСКИЙ |

ЛЮЛИНВОР– СКИЙ |

ЛЮЛИНВОРСКАЯ |

В С Н |

< 90 |

Глины серые, опоковидные, прослои песчаников |

|||||||||

|

5^ Сш |

ТАНЕТСКИЙ ЗЕЛАНДСКИЙ ДАТСКИЙ |

ТАЛИЦКИЙ |

ТАЛИЦКАЯ |

В Н |

0–35 |

Глины темно-серые |

||||||||

|

< о о 5 |

< о ш 5 |

1 |

МААСТРИХТ |

В Н |

ГАНЬКИНСКИЙ |

ГАНЬКИНСКАЯ |

В |

50–115 |

В |

Глины известковистые, серые, пески светло-серые, желваки фосфатов |

||||

|

КАМПАН |

В Н |

СЛАВГОРОДСКИЙ |

СЛАВГОРОДСКАЯ |

С |

35–95 |

IV |

Глины серые с прослоями глинистых опок, глауконитовых алевролитов и песчаников, пески серые |

|||||||

|

САНТОН КОНЬЯК ТУРОН |

В Н В С Н |

ИПАТОВСКИЙ |

ИПАТОВСКАЯ |

Н |

166–286 |

Песчаники и алевролиты зеленоватосерые, глауконитовые, углистые растительные остатки, пески каолинизированные с прослоями и линзами песчаников с кремнистым цементом |

||||||||

|

КУЗНЕЦОВСКИЙ |

КУЗНЕЦОВСКАЯ |

В |

8–40 |

б |

Глины серые, зеленовато-серые участками пестроцветные, комковатые |

|||||||||

|

СЕНОМАН АЛЬБ |

В С Н В С Н |

УВАТСКИЙ ХАНТЫ– МАНСИЙСКИЙ |

ПОКУРСКАЯ |

Н |

ПК 1–6 ПК 7–12 ПК 13–18 |

120–280 150–300 100–210 |

IV III |

Песчаники, алевролиты серые, зеленовато-серые, буровато-серые с разнообразными типами слоистости, характерен растительный детрит, янтарь, реже сидерит. В средней части – крупные пачки глин |

||||||

|

АПТ |

В С |

ВИКУЛОВСКИЙ |

||||||||||||

|

Н |

АЛЫМСКИЙ |

| > 1 > I / । / |

Глины пестроцветные с прослоями зеленовато-серых, серых песчаников, избирательно известковистые, чередующиеся с буроватыми алевролитами, встречаются линзы углей |

|||||||||||

|

БАРЕМ ГОТЕРИВ БЕРРИАС |

В Н В Н В Н |

ЧЕРКАШИНСКИЙ УСТЬ– БАЛЫКСКИЙ АГАНСКИЙ ТАРСКИЙ КУЛОМЗИНСКИЙ |

||||||||||||

|

ТАРСКАЯ |

Б 6 –Б 15 |

53–122 |

б II |

Песчаники серые, светло-серые, преимущественно известковистые |

||||||||||

|

5 КУЛОМЗИНСКАЯ |

АЧИМОВСКАЯ ПОДАЧИМОВСКАЯ |

Б 16–20 (Ач) |

109–223 |

Глины аргиллитоподобные с линзами серых, светло-серых песчаников |

||||||||||

|

БАЖЕНОВСКИЙ |

БАЖЕНОВ– СКАЯ МАРЬЯНОВСКАЯ |

i< |

29–71 |

Б а II С |

Битуминозные аргиллиты, глины ариллитоподобные, песчаники с прослоями алевролитов, глины известковистые |

|||||||||

|

б 2 |

□2) |

ВОЛЖСКИЙ КИМЕРИДЖ ОКСФОРД |

В С |

|||||||||||

|

Н H+В В С Н |

ГЕОРГИЕВСКИЙ |

ГЕОРГИЕВ– СКАЯ |

||||||||||||

|

БАРАБИНСКАЯ ) |

Ю 10 ^ |

|||||||||||||

|

ВАСЮГАНСКИЙ |

НАУНАКСКАЯ |

В Н |

Ю 11 –Ю 14 5–6 |

45–68 |

Ю 1 |

Песчаники разнозернистые с прослоями алевролитов, аргиллитов, глин и углей |

||||||||

|

|-^ |

КЕЛЛОВЕЙ БАТСКИЙ БАЙОС ААЛЕН ТОАР |

В С Н В С Н В Н В Н В Н |

||||||||||||

|

ПАХОМОВСКАЯ | |

Ю 20 Ю 1 |

I |

в |

|||||||||||

|

МАЛЫШЕВСКИЙ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ВЫМСКИЙ |

ТЮМЕНСКАЯ |

1 ( |

В С Н |

Ю 2–6 Ю 7–10 Ю 11–14 |

3,4–146 < 65 < 100 |

Т 2 I |

Переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников, пропластки углей, растительный детрит |

|||||||

|

ЛАЙДИНСКИЙ НАДОЯХСКИЙ |

САЛАТСКАЯ ПЕШКОВСКАЯ |

В Н |

) РАДОМ. । |

Ю 15 |

< 50 < 75 |

3 IТ |

Аргиллиты углистые, чередование алевролитов, песчаников, пласты углей |

|||||||

|

КИТЕРБЮТСКИЙ |

о ТОГУРСКАЯ ( ИЛАНСКАЯ |

< 40 |

Аргиллиты, алевролиты с песчаником |

|||||||||||

|

ПЛИНСБАХ СИНЕМЮР ГЕТТАНГ |

В Н В Н В |

ШАРАПОВСКИЙ |

В |

Ю 16 |

< 30 |

Ф2 |

Полимиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, у выступов фундамента гравелиты |

|||||||

|

ЛЕВИНСКИЙ |

ЯГЕЛ. |

С |

||||||||||||

|

ЗИМНИЙ |

УРМАНСКАЯ |

Н |

Ю 17 |

|||||||||||

|

Граниты, гранодиориты, сланцы, глинисто-карбонатные породы, вулканогенные породы |

||||||||||||||

Рис. 4. Модель строения юго-востока Западно-Сибирской геосинеклизы (Томская область)

Fig. 4. Architecture of south-western part of the West Siberian geosyneclise (Tomsk Region)

Скв. Южно-Пыжинская-1

Скв. Можанская-1 Скв. Источинская-1 Скв. Чунжельская-1 Скв. Береговая-1

д д д д д

Скв. Еланская-1 д

Скв. Восток-3 д

В

Восточно-Пайдугинская мегавпадина

Усть-Тымская мегавпадина

Вездеходное к.п.

Верхнетымская

Еланская

Верхнетымская впадина

Пыжинская седловина впадина

T

J

D

D

Варгатская впадина

■ ^ PZ2

Южно-Пыжинская впадина

C 1

Y PZ 3

J 2

J 3

3– C 1

Осадочный чехол ( 1 – 4 ): 1 — раннеюрский (J1), 2 — среднеюрский (J2), 3 — позднеюрский (J3), 4 — раннемеловой (K1); формации доюрского основания ( 5 – 12 ): 5 — базальтовая (T1–2), 6 — терригенная (a — PZ3, b — D), 7 — аспидная (a — C1, b — D3–C1), 8 — андезитовая (D1–2), 9 — карбонатная (Є1), 10 — терригенно-карбонатная (PZ1), 11 — гранитоиды (γPZ3), 12 — базиты (νPZ 2 ); 13 — разломы

Sedimentary cover ( 1 – 4 ): 1 — Early Jurassic (J1), 2 — Middle Jurassic (J2), 3 — Later Jurassic (J3), 4 — Early Cretaceous (K1); formations of the pre-Jurassic Basement ( 5 – 12 ): 5 — basalt (T1–2), 6 — terrigenous (a — PZ3, b — D), 7 — aspide (a — C1, b — D3–C1), 8 — andesite (D1–2), 9 — carbonate (Є1), 10 — terrigenous-carbonate (PZ1), 11 — granitoid (γPZ3), 12 — basite (νPZ2); 13 — faults

Рис. 5. Схема геодинамического развития юрских осадочных комплексов

Fig. 5. Scheme of geodynamic evolution of the Jurassic sedimentary sequences

Палеоструктурный план кровли доюрских образований

–

–

–

–

на середину ааленского времени (Ф –Т ), на середину байосского времени (Ф –Т ), на середину волжского времени (Ф –IIа), на середину аптского времени (Ф –III).

Палеоструктурный план кровли лайдинского горизонта

–

–

–

на середину байосского времени (Т3–Т2), на середину волжского времени (Т3–IIа), на середину аптского времени (Т3–III).

Палеоструктурный план кровли

-

-IIa Δ

, м 340

–

–

онтьевского горизонта:

на середину волжского времени (Т –IIа), на середину аптского времени (Т –III).

Палеоструктурный план подошвы

–

женовского горизонта:

на середину аптского времени (IIа–III)

Т 3 -Т 2

Δ H , м

Δ H , м

-

-IIa 620

Ф 2 -Т 3

, м 580

IIa-III Δ H ,

, м 1400

Δ H , м

Т2-III 1700

Δ H , Т 3 -III

, м 1880

Δ H , м

Ф -Т 600

2-

a

Δ

, м

Δ H , Ф -III ,

, м 2100

1 — область выклинивания отложений.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — area of deposits pinching-out.

For other Legend items see Fig. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6. Схема тектонического районирования

Fig. 6. Scheme of tectonic zoning

У

^ C0fl!

е

W^

35 0

35 км

Границы ( 1 – 3 ): 1 — структур I порядка, 2 — структур II порядка, 3 — структур III порядка

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — I-st order structures, 2 — II-nd order structures, 3 — III-rd order structures

For other Legend items see Fig. 1

затронул центральную часть территории исследования (относительное погружение): Варгатскую, Крутихинскую впадины и юго-восточную часть Усть-Тымской мегавпадины. В это время резко снижается структуроформирующая роль Белоярского разлома. Ориентация тектонических движений и, соответственно, простирание палеоструктур меняется с юго-западного на северо-восточное.

Впоследствии, в раннемеловое время, тектонические движения также происходили в северовосточном направлении. При этом центральная и северо-западная части площади исследования испытали интенсивное погружение. И наоборот, на юго-востоке происходил резкий рост структур с образованием единой моноклинали, объединяющей Чулымскую мегатеррасу с Тегульдетской впадиной, Барабинско-Пихтовскую моноклиналь и Белоярский мегавал.

Если до середины средней юры территория изучения была разделена Белоярским глубин- ным разломом на два блока — северо-восточный и юго-западный, то позже происходит формирование других тектонических блоков: юго-восточного, интенсивно растущего, и северо-западного, погружающегося.

В кайнозойское время в восточной части современной Томской области продолжаются неотекто-нические движения [6]. В целом наблюдаются увеличенные мощности нижне-среднепалеогеновых отложений на Парабельском, Пыль-Караминском, Пайдугинском мегавалах, а также в северной части Максимоярской мегатеррасы, что свидетельствует об инверсионных движениях на этих структурах в палеоцен-эоценовое время. Соответственно, сокращенные мощности осадков характерны для Владимировского мегавыступа, восточных частей Усть-Тымской (группа Пыжинских отрицательных структур) и Восточно-Пайдугинской (Верхнетым-ская впадина) мегавпадин, а также для территории Косецкого прогиба.

Незначительные мощности отложений верхнего палеогена наблюдаются на большей территории восточной части Томской области, за исключением южной части Восточно-Пайдугинской мегавпадины и ее продолжения в виде ложбины в сторону Барабинско-Пихтовской моноклинали, а также центральной и восточной частей Владимировского мегавыступа. В последнем случае это свидетельствует об инверсии тектонических движений в этой области (относительное опускание) в позднем олигоцене и ее продолжении в неотектонический этап.

Для сравнения, на левобережье р. Обь — западной части Томской области — всем основным структурам соответствуют сокращенные мощности осадков на поднятиях и, соответственно, увеличенные — в депрессиях.

Анализ основных структурных поверхностей и толщин осадочного чехла выявил следующую закономерность в истории геологического развития рассматриваемого региона:

-

1) в мезозойскую и кайнозойскую эпохи исследуемая территория неоднократно подвергалась инверсионной перестройке;

-

2) наиболее благоприятными в отношении нефтегазоносности являются структуры и отдельные площади, унаследованно развивающиеся с позднего палеогена как поднятия.

На основе вышеизложенных результатов исследований были построены модели преобразования нефтематеринских пород во времени и оценены объемы генерации и эмиграции УВ как стандартным объемно-генетическим методом, так и с применением бассейнового моделирования. В процессе последнего учтены современные структурно-тектонические планы по основным горизонтам всего осадочного чехла, а также современный этап эрозии. Основные параметры литотипов рассчитывались на основе петрофизической интерпретации данных глубоких скважин, расположенных на территории работ, с учетом дополнительных скважин, пробуренных в аналогичных структурно-тектонических и палеогеографических условиях на территории всей Томской области (в анализе использовано 400 скважин). Моделирование истории преобразования нефтегазоматеринских толщ выполнялось, исходя из данных о стратиграфии, литологии, петрофизике, геологической, тектонической и тепловой истории бассейна и кинетических данных керогена. При этом установлено, что генерация нефти и газа началась 137–125 млн лет назад, в конце формирования алымского и покурского горизонтов. Практически одновременное начало генерации объясняется относительно небольшими мощностями разреза, разделяющими нефтегазоматеринские толщи, и, напротив, очень значительной мощностью алымского и покурского горизонтов. Небольшой объем эмиграции из пород марьяновской свиты связан с низкой катагенетической зрелостью, а также с тем, что при образовании УВ формируется вторичная органическая пористость, а способность керогена сорбировать УВ до 40 раз превышает этот показатель в осадочных породах. Общая тенденция заключается в том, что начало генерации, как и эмиграции, можно ожидать сначала в наиболее погруженных участках территории исследования, так как помимо фактора глубины, в этих областях выше тепловой поток и содержание органического углерода.

По результатам моделирования процессов миграции и аккумуляции оценен ресурсный потенциал территории исследований: остаточный генерационный потенциал — 155 821,2, генерация — 32 777,2, эмиграция — 12 162, аккумуляция — 719,2 млн т усл. УВ. Полученные данные сопоставимы с общим генерационным потенциалом нефтематеринских толщ, рассчитанным объемно-генетическим методом, который в сумме составил 35 680 млн т усл. УВ.

Основные выводы и результаты

На основе комплексного анализа структурных построений, истории тектонического развития территории, расчетных карт эффективных мощностей, результатов испытаний, заключений ГИС по скважинам, а также с учетом палеогеографической обстановки осадконакопления и результатов бассейнового моделирования закартировано 42 ловушки структурного, структурно-литологического, структурно-стратиграфического типов (см. рис. 1). При этом установлено, что основные перспективы связаны с надояхским горизонтом.

Таким образом, на востоке Томской области локализовано 1332,33/433,08 млн т геологических/ извлекаемых ресурсов усл. УВ по категории Дл:

-

1) по горизонту М1 — 311,1/108,89 млн т;

-

2) по пласту Ю16 — 195,77/58,73 млн т;

-

3) по пласту Ю15 — 490,13/147,04 млн т;

-

4) по пластам Ю11–14 — 150,75/52,76 млн т;

-

5) по пластам Ю2–6 — 88,65/31,03 млн т;

-

6) по горизонту Ю1 — 95,93/34,63 млн т.

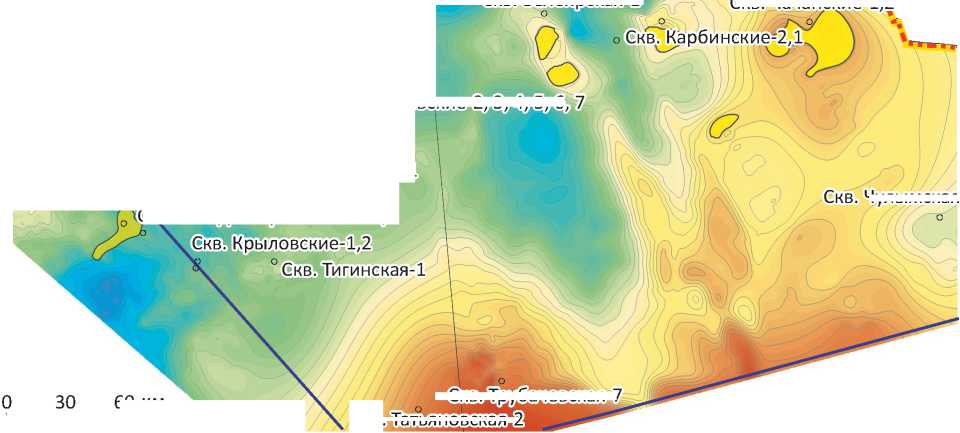

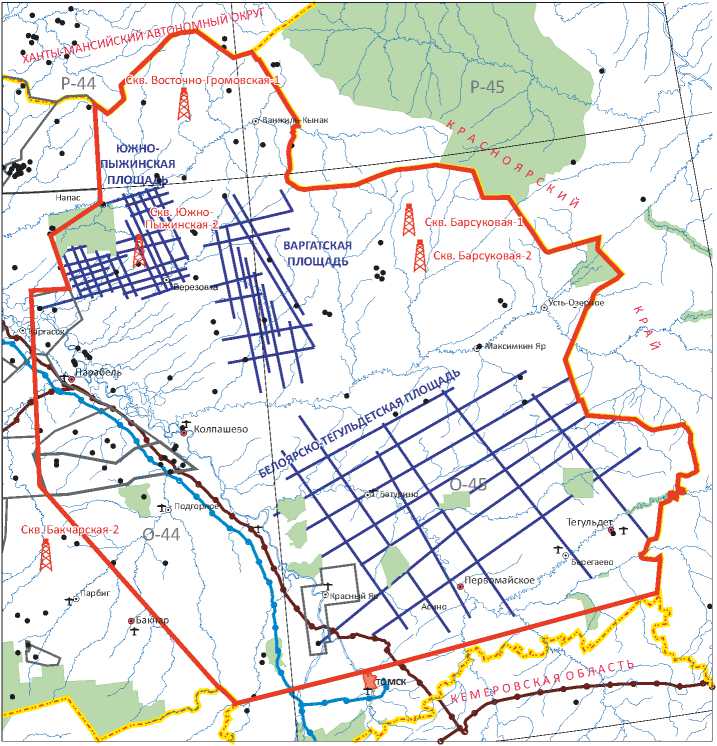

На основании представленных результатов считается целесообразным продолжить региональные исследования восточных территорий Томской области (рис. 7).

Белоярско-Тегульдетская площадь. Необходимо выполнить региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2D объемом 2600 км с проведением наземных грави-, магнито-, электроразведочных работ и литогазогеохимической съемки в пределах сочленения Барабинско-Пихтовской моноклинали и Чулымской мегатеррасы, разделенных Белоярским мегавалом, западнее которого прогнозируется развитие отрицательной структуры II порядка по структурной поверхности доюрского основания (см. рис. 2, 6). Планируемые работы необходимы для уточнения положения юго-восточной границы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 7. Схема расположения планируемых геолого-разведочных работ Fig. 7. Location map of the scheduled geological exploration activities

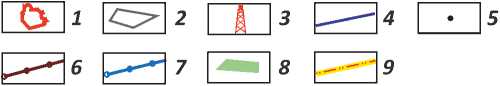

1 — участок работ; 2 — распределенный фонд недр; 3 — планируемые скважины; 4 — планируемые сейсмические работы; 5 — скважины глубокого бурения; 6 — действующий нефтепровод; 7 — действующий газопровод; 8 — природоохранные объекты; 9 — граница субъектов Российской Федерации

1 — study area; 2 — allocated fund of subsurface resources; 3 — scheduled wells; 4 — scheduled seismic surveys; 5 — deep wells; 6 — operating oil line; 7 — operating gas main; 8 — protected areas; 9 — boundary of Russian Federation constituent entity и структурного плана выявленных перспективных объектов. Подтверждение прогнозируемой структуры II порядка (Батуринская впадина) существенно расширит перспективные территории ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции.

Варгатская площадь. Необходимо выполнить сейсморазведочные работы МОГТ-2D объемом 1100 км с проведением наземных электроразве-дочных работ и литогазогеохимической съемки в пределах Варгатского прогиба и восточного склона Пайдугинского мегавала, где по результатам бассейнового моделирования оконтурены перспективные зоны нефтегазонакопления. Установленные зоны нефтегазонакопления приурочены к бортам отрицательного рельефа Варгатской впадины, что свидетельствует о наличии положительных структур IV порядка, осложняющих ее рельеф. Это существенно повышает перспективы прогиба, по аналогии с распределением месторождений УВ в отрицательных структурах в восточной части Томской области.

Южно-Пыжинская площадь. Предполагается выполнить сейсморазведочные работы МОГТ-2D объемом 1500 км с проведением наземных электро-разведочных работ и литогазогеохимической съемки в зоне сочленения Усть-Тымской мегавпадины и Пайдугинского мегавала. На основе уточненно- го геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности осадочного чехла и верхней части доюрского основания подготовить объекты на УВ-сырье по категории Д0. По результатам работ в Южно-Пыжинской зоне предлагается бурение параметрической скважины.

Для изучения мезозойских и верхней части палеозойских комплексов доюрского основания и оценки нефтегазогеологических параметров разреза необходимо бурение параметрических скважин: Южно-Пыжинская-2 глубиной 3150 м, Бакчар-ская-2 глубиной 3400 м, Восточно-Громовская-1 глубиной 2700 м, Барсуковская-1 глубиной 3500 м, Барсуковская-2 глубиной 3260 м.

Проектная глубина и точки заложения параметрических скважин позволят вскрыть наиболее полный разрез нефтегазоносных комплексов, а также оценить нефтегазогеологические параметры разнообразно построенных ловушек УВ, сформированных в контрастных структурных планах мезозойского чехла и палеозойского основания в совершенно не изученной зоне, и дать опорную точку для дальнейших исследований неантиклинальных ловушек, осложненных тектоническими элементами, которые широко распространены на периферических территориях Западной Сибири.

Заключение

На основе комплексной интерпретации материалов МОВ-ОГТ (24,7 тыс. км, включая 8,5 тыс. км, обработанных в современных программных комплексах), данных бурения 125 глубоких скважин, дополненных данными 275 скважин из сопредельных территорий для корректировки стратификации и нефтегазогеологических параметров разреза, данных грави- и магнитометрических съемок уточнено геологическое строение доюрского основания и осадочного чехла восточной части Томской области. Реконструирована история тектонического развития осадочного чехла, что позволило существенно уточнить конфигурацию структур I, II и III порядков, выделить отрицательную структуру II порядка на территории Барабинско-Пихтовской моноклинали, а также установить блоковое строение территории с принципиально разной историей тектонических процессов. Белоярский разлом делит территорию на два блока. Северо-восточный блок испытывал интенсивное и устойчивое прогибание, а для юго-западного блока характерны восходящие движения; исключение составляла краевая юго-западная часть территории (Бакчарская впадина), испытавшая интенсивное погружение в ранне-среднеюрское время. В позднеюрское время резко снизилась структуроформирующая роль Белоярского разлома. Направленность тектонических движений и, соответственно, простирание палеоструктур изменились с юго-западного на северо-восточное. В раннемеловое время на юго-востоке произошел резкий рост структур с образованием единой моноклинали, объединяющей Чулымскую мегатеррасу с Тегульдетской впадиной, Барабинско-Пихтовую моноклиналь и Белоярский мегавал, что обусловило формирование принципиально иных структурных блоков: юго-восточного, интенсивно растущего, и северо-западного, погружающегося. Результаты моделирования процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ сопоставимы с историей тектонического развития территории. Оценка ресурсного потенциала выявленных перспективных объектов по категории Дл показывает, что наиболее перспективными являются структуры и отдельные площади, унаследованно развивающиеся с позднего палеогена как поднятия.

Список литературы Новые данные о геологическом строении Томской нефтегазоперспективной зоны

- Брехунцов А.М., Монастырев Б.В., Нестеров И.И. (мл.). Закономерности размещения залежей нефти и газа Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2011. - Т. 52. - № 8. - С. 1001-1012.

- Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Лившиц В.Р., Рыжкова С.В. Главные направления развития нефтяного комплекса России в первой половине XXI века // Вестник Российской академии наук. - 2019. - Т. 89. - № 11. - С. 1095-1104.

- Сапьяник В.В., Зайцева Ю.Л., Тищенко В.М., Тищенко Г.И., Шеламова Л.А. Перспективы освоения юго-востока Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в рамках наращивания ресурсной базы ВСТО // Геология нефти и газа. - 2012. - № 1. - С. 45-56.

- Морозов В.Ю., Сапьяник В.В. Актуальные проблемы освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири // Геология нефти и газа. - 2018. - № 3. - С. 27-36.

- Сурков В.С., Жеро О.Г. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно-Сибирской плиты. - М.: Недра, 1981. - 143 с.

- Новейшая тектоника нефтегазоносных областей Сибири / Под ред. Н.А. Флоренсова, И.П. Варламова // Тр. СНИИГГиМС. Вып. 285. - М.: Недра, 1981. - С. 12-24.