Новые данные о хронологии могильников Щуровского типа: погребение в Соколовой пустыни из раскопок 2014 года

Автор: Сыроватко А.С., Потемкина О.Ю., Трошина А.А., Свиркина Н.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования нового могильника у д. Соколова Пустынь у г. Ступино на р. Оке. Погребальный обряд представляет собой помещение остатков кремации на древней поверхности, вместе с человеком происходило сжигание животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, птицы, собаки или кошки). Сравнение погребального инвентаря с уже известными могильниками позволило датировать погребение 2014 г. раскопок временем не ранее второй половины Х в. и прийти к выводу, что открыт один из самых поздних могильников щуровского типа.

Раннее средневековье, эпоха викингов, могильники с кремациями, средняя ока

Короткий адрес: https://sciup.org/14328232

IDR: 14328232

Текст научной статьи Новые данные о хронологии могильников Щуровского типа: погребение в Соколовой пустыни из раскопок 2014 года

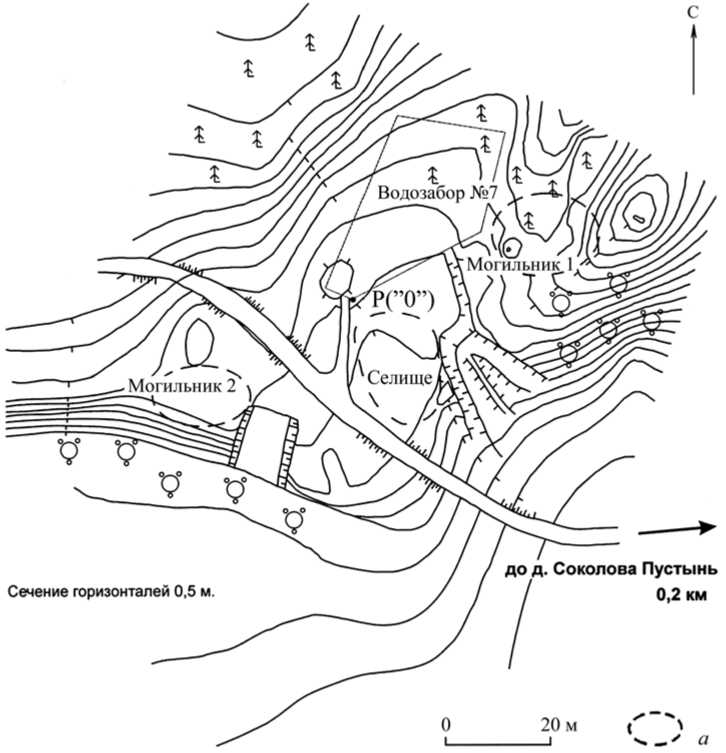

Соколова Пустынь - сложное сочетание селищ позднедьяковского времени с могильниками по обряду кремации ( Потёмкина и др. , 2013). Памятник расположен в Ступинском районе Московской области на левом берегу р. Оки, на первой и второй надпойменной террасах. Территория памятника поросла кустарниками и лесом, нарушена противопожарными траншеями и окопами времен Великой Отечественной войны.

Таким сочетанием разновременных памятников I тыс. н. э., расположенных на разновысотных, по отношению к реке, площадках, этот памятник весьма сходен с Щуровским могильником ( Сыроватко и др. , 2015). В настоящее время один могильник открыт на «верхней» площадке Соколовой Пустыни, он датирован нами V-VII вв. н. э. ( Потёмкина и др. , 2013); второй обнаружен на «нижней» площадке ( Потёмкина и др. , 2014) (рис. 1). Однако о втором могильнике сведений было совсем мало – единственное известное погребение было почти без вещей (Там же), и потому обнаружение второго погребения с ярким инвентарем расширяет представление о новом могильнике. О результатах этого исследования и пойдет речь 1.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-06-00423 «Реконструкция природного окружения поселений Раннего железного века - раннего Средневековья в бассейне Средней р. Оки».

Рис. 1. Соколова Пустынь. План памятника

Могильник 2 расположен на прибровочном краю 1-й террасы р. Оки, при впадении в нее небольшого ручья. Окопом времен войны, вырытым вдоль края террасы, было задето первое погребение; второе располагалось в 5 м севернее от него, в глубине террасы.

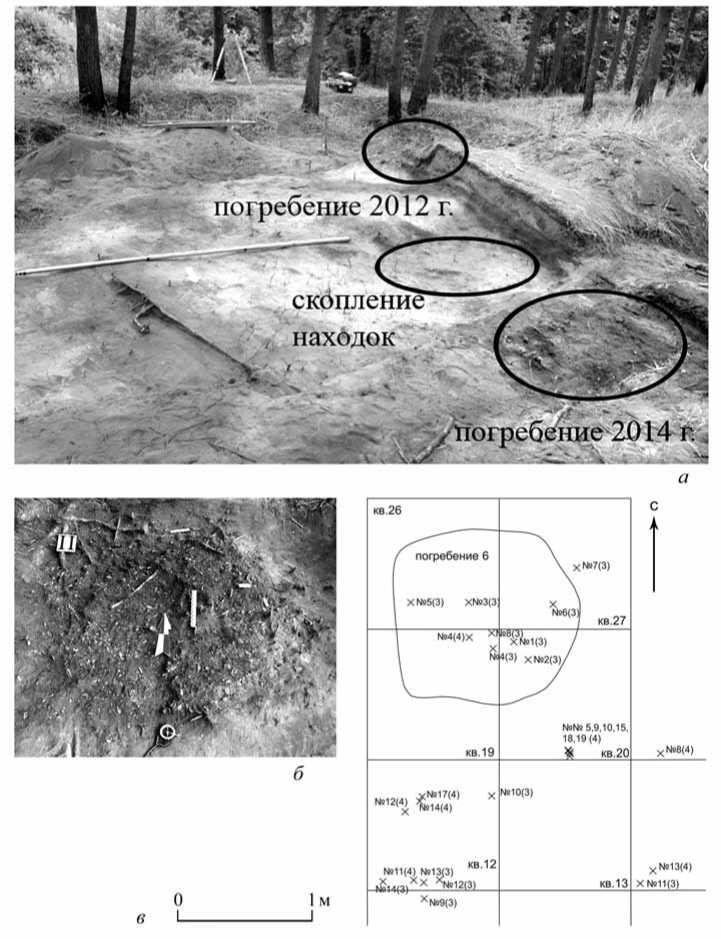

Это плотная линза костей (20 см), залегавшая на минимальной глубине под современной почвой (ок. 10–15 см) (рис. 2, б ). Скопление костей не имело заглубленного в землю «ядра», которое сочеталось бы с неплотным широким верхом. Напротив, оно само, хотя и не было компактным, представляло собой плотное, но уплощенное скопление, почти без шлейфа. Считать ли его ссыпанным на поверхность или все же заглубленным, хотя и минимально, в ямку или лунку, непонятно (хотя последнее вероятнее). Общий вес костей, собранных с 1,5 кв. м,

Рис. 2. Соколова Пустынь. Погр. 2014 г.

а – раскоп 2014 г. с нанесенными погребениями 2012, 2014 гг. и скоплением находок; б – погребение 2014 г.; в – план-схема погребения и скопление находок вблизи него составил 7366,27 г. Средний размер костных фрагментов составляет примерно 1,5–2 см (однако встречались и фрагменты размером до 5 см). Кости из погребения преимущественно светло-серого цвета, что соответствует температуре горения около 650–750º С. Более 90 % фрагментов костей можно отнести к категории неопределимых. Среди остальных удалось идентифицировать фрагменты костей взрослого человека (корней зубов, фаланг верхних и нижних конечностей, теменной кости с заросшим швом и др. фрагменты черепа) и животных. Отметим, что видовое разнообразие животных в данном погребении довольно значительное: фрагменты позвонков (в частности, хвостового отдела скелета), метаподий свиньи, МРС и КРС (а также рога), фаланг собаки и кошки (?) и один фрагмент кости птицы. Кроме того, некоторые кости животных попали в погребальный костер либо частично скелетированными, либо предварительно прошедшими термическую обработку.

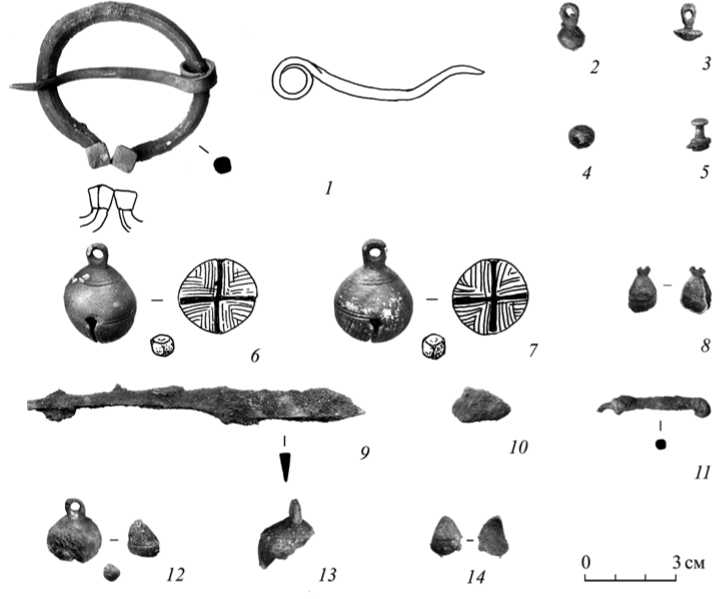

К индивидуальным находкам из погребения относятся: три бронзовые пуговицы (№ 22, 186, 187) (рис. 3, 2–4 ); два бронзовых бубенчика (№ 50, 56) (рис. 3, 6–7 ); неатрибутированный фрагмент биметаллического изделия в виде пуговицы-шпенька, вставленного в железную пластину (№ 55) (рис. 3, 5 ); сюльгама с т. н. «гвоздевидными», или «воронкообразными», навершиями (№ 163) (рис. 3, 1 ), в действительности больше напоминающие уланский кивер; стеклянные пронизи (№ 40, 42, 199) (рис. 4: с. 469); стеклянный бисер (№ 20); фрагменты биконическо-го пряслица (возможно, попавшие в скопление из слоя позднедьяковского времени) (№ 41); слиток цветного металла. К нашему удивлению, самые яркие находки из скопления костей не повреждены огнем, что, конечно, отличается от увиденного нами в Лужках Е ( Сыроватко , 2013; Сыроватко и др ., 2013) и в Щурово ( Сыроватко и др. , 2015).

К югу от скопления костей была обнаружена повышенная концентрация находок «погребального» облика (рис. 2, а, в ). В непосредственной близости от погребения (0,5–0,15 м к югу) располагались железный язычок от пряжки (№ 63) (рис. 3, 11 ); бубенчики (№ 88, 89) (рис. 3, 12–14 ); миниатюрный железный гвоздик (№ 84); сильно сточенный железный нож (рис. 3, 9 ) с плавными скосами-уступами по спинке и лезвию; обломок острия еще одного ножа (рис. 3, 10 ), весьма характерные для кремаций бесформенные слитки цветного металла; оплавленные стеклянные двухчастные пронизи (двухслойные серебряностеклянные и ложнозолоченые); пронизи двухчастные синего, сине-зеленого и желтого непрозрачного стекла (№ 82, 86, 94–99, 102, 103, 104, 105) (рис. 4, 5–19 ). Этот факт сразу вызвал ассоциации со «скоплениями кремированных находок», известных в Щурово ( Сыроватко и др. , 2014). Кроме того, наложение могильника на позднедьяковский слой всегда оставляет вероятным смешение разновременных предметов.

Рассмотрим наиболее яркие находки из линзы костей и из скопления находок. В первую очередь отметим два литых крестопрорезных бубенчика (рис. 3, 6–7 ). Оба изготовлены в одном стиле и практически идентичны. Это массивные и крупные (24,3 × 37 мм) экземпляры, отлитые вместе с петлей. Оба слегка расширяются к низу тулова («грушевидные»). Щели выполнены по-разному на каждом: одна из них имеет на концах круговые расширения, вторая – без них. Это довольно странная деталь, поскольку круглые отверстия на концах щели являются результатом технологии изготовления бубенчиков, соединенных пайкой из двух штампованных половинок. Отверстия предназначались либо для пропиливания щели ( Комар, Стрельник , 2011. С. 158), либо для выхода воздуха при

Рис. 3. Соколова Пустынь. Предметы из погребения ( 1–8 ) и из скопления находок ( 9–14 )

1 – сюльгама; 2–4 – пуговицы; 5 – фрагмент биметаллического изделия, 6–8 – бубенчики с четырнадцатигранным кубиком (№ 6, 7); 9 – нож; 10 – фрагмент ножа; 11 – язычок пряжки; 12–14 – фрагменты бубенчиков с шариком (№ 12)

1–4, 6–8, 12–14 – медный сплав; 5 – медный сплав и железо; 9–11 – железо пайке (Зайцева, Сарачева, 2011. С. 206) 2. Воспроизведение отверстий на литых бубенчиках, тем более только на одной из двух щелей, выглядит странным подражанием «штампованным» прототипам. Бубенчики орнаментированы так же, как и большинство древнерусских экземпляров: двойной прочерченный поясок на уровне конца прорезей, второй двойной – в верхней части тулова, под петлей, а лепестки украшены «елочкой» из черт, параллельных краям3. Самой удивительной является форма «источника звука» внутри них – это не шарики, а сложной формы кубы со сглаженными углами. Еще один бубенчик (погребение, рис. 3, 8), от которого сохранилась только половинка, изготовлен по иной технологии: из двух литых, вертикально ориентированных половинок. Именно такую технологию изготовления бубенчиков А. В. Комар назвал «классической салтовской» (Комар, Стрельник, 2011. С. 158).

Отдельно выделим два оплавленных крестопрорезных бубенчика из скопления находок (рис. 3, 12–13 ), небольших (по сравнению с бубенцами из самого погребения) и без парных отверстий на щелях, а также мелкие фрагменты сферического предмета из тонкого медного листа – также, вероятно, бубенчика или пуговицы, но иного типа, изготовленного штамповкой.

Стеклянные бусины (рис. 4, 5–19 ) из скопления находок по типам сходны со всей коллекцией бус, происходящей из раскопа ( Потемкина , 2015) (за исключением трех бусин, которые относятся к более раннему периоду и не совпадают в плане со скоплением находок и погребением). Визуальный анализ стекла показал, что большая часть находок (40 %, 10 шт.) изготовлена из синего прозрачного стекла. 28 % бус (7 шт.) сделаны из желтого непрозрачного стекла. Еще 28 % находок являются сложносоставными – это пронизи и бусы с металлической прокладкой, имеющие основу из грязно-белого стекла и кантарель из стекла прозрачного желтого либо бесцветного. Все бусы изготовлены из тянутой трубочки (VIII группа, по З. А. Львовой). 44 % ее составляют однослойные пронизи (синего и желтого стекла), все они двухчастные, как правило, с глубокими перемычками. В равных долях (по 12 %) представлены бусины-«лимонки» и синий бисер.

Таким образом, данная коллекция достаточно однородна и состоит из массовых типов бус. Если обратиться к аналогиям, то ближайшая коллекция для сопоставления – Щурово ( Сыроватко и др. , 2013; 2014). Отметим, что, несмотря на явную схожесть погребального обряда, совпадение в типах бус не абсолютное. Однослойные пронизи, подобные публикуемым, в Щурово не встречаются, хотя многочастных пронизей там много. Отличие заключается в количестве частей пронизи (в Соколовой Пустыни – только двухчастные, в Щурово – почти всегда многочастные) и в характере перехватов (в коллекции из Соколовой Пустыни они глубже и шире). В Щурово не встречено бус-«лимонок». Бусы с металлической прокладкой и бисер встречаются на обоих памятниках.

Погребение 2 могильника 2 Соколовой Пустыни оказалось весьма сходным и с первым погребением (Потёмкина и др., 2014), и с погребениями могильника 1 (Потёмкина и др., 2013), и, наконец, с щуровскими кремациями (Сыроватко, 2014). Первый вывод, напрашивающийся из анализа вещей: публикуемое погребение моложе Щуровских, которые мы датируем не позднее первой половиной Х в. (Там же. С. 50–52): в Щуровских кремациях литые бубенчики неизвестны, зато многочисленны «шплинты» – ушки от полых пуговиц и бубенчиков, сделанных путем штамповки двух отдельных половинок, типа 3 – по С. А. Плетневой (1989. С. 107). Единственный уцелевший в огне бубенчик из Щурово содержал внутри костяную бусину, по форме и технологии он полностью соответствует т. н. «византийским» бубенчикам (Комар, Стрель-ник, 2011. С. 158). Этот факт согласуется с мнением консультировавшего нас А. В. Комара о том, что литые бубенчики в древнерусских комплексах появляются не ранее середины Х в. Больше сходства литые бубенчики из Соколовой Пустыни обнаруживают с бубенчиками из могильника Лужки Е. В кремациях в Лужках, помимо «шплинтов» и единичной половинки штампованного экземпляра, встречены и массивные, и некрупные (как в скоплении находок к югу от погребения) цельнолитые экземпляры. Помимо бус, указывающих на вторую половину Х в., в Лужках Е (Сыроватко, 2013; Сыроватко и др., 2013) есть еще одна яркая находка, однозначно связанная с миром викингов, - покрытая окалиной корабельная заклепка (Сыроватко, 2014).

На Щуровском могильнике не найдено сюльгам прибалтийских типов. Есть, правда, два обломка, которые могут быть и навершием сюльгамы, и весовой гирькой, и деталями гривны или браслета ( Сыроватко и др. , 2015. Рис. 4, 15 ). Известны в Щурово и некоторые вещи, указывающие на связи с кругом викингов, - фрагменты янтаря, булавка с подвижным кольцом. Фибула с 14-гранными навершиями известна в низовьях Москвы-реки, в черте г. Коломны ( Кулаков, Сыроватко , 2003; Kulakov, Syrovatko , 2006), но, повторим, в самом Щуровском могильнике их нет, хотя исследовано более 60 погребений на площади более 2,5 тыс. м 2. Сюльгама из публикуемого погребения могильника Соколова Пустынь, по нашему мнению, датируется второй половиной Х в. М. В. Седова, указывая на прибалтийское происхождение таких сюльгам, отмечала, что в Новгороде они встречаются не ранее конца Х в., а время их максимального распространения относится к XI в. ( Седова , 1997. С. 72). Ранняя дата в прибалтийском ареале - IX в. - не должна исключаться, но тогда мы вправе ожидать близости набора бус Щурово и Лужков, а ее как раз и нет. Именно бусы дают нам основания предполагать, что Щурово, с одной стороны, а Лужки Е (а вместе с ними, вероятно, и Соколова Пустынь 2), с другой, близки по времени, но не синхронны. Безусловно, все три могильника исследованы с разной степенью детальности, и если Щурово раскопано на площади свыше 2,5 тыс. м 2, то в Лужках это только 360 м 2, а на могильнике 2 Соколовки только 30! Следовательно, последний из перечисленных могильников может преподнести в перспективе любые сюрпризы. Однако полученный в результате последних раскопок в Соколовой Пустыни погребальный инвентарь позволяет сделать вывод, что Щурово прекращает свое существование раньше Лужков Е и Соколовой Пустыни (вероятно, в первой половине – середине Х в.), хотя сама традиция совершения таких кремаций в регионе не прерывается (или возобновляется после Щурово в новом месте).

Совершенно не исключено даже более позднее, чем Х в., время совершения публикуемого погребения Соколовой Пустыни, поскольку точной даты по перечисленному инвентарю мы узнать не можем. Но из этого следует, что своеобразные по погребальному обряду могильники с кремациями Щуровского типа могут сменяться «вятичской» курганной культурой без хронологического разрыва или даже некоторое время сосуществовать с ней.

Авторы благодарят А. В. Комара (ИА НАН), В. И. Кулакова (ИА РАН) и Е. В. Добровольскую (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Се-верцова РАН) за консультации.

Список литературы Новые данные о хронологии могильников Щуровского типа: погребение в Соколовой пустыни из раскопок 2014 года

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело «Земли Вятичей» во второй половине XI-XIII вв. М.: Индрик. 402 с.

- Комар А. В., Стрельник М. А., 2011. «Репрессированный клад»: комплекс ювелирных изделий VIII в. из находки у с. Фотовиж//Stratum plus. № 5: Древности Антов. С. 143-164.

- Кулаков В. И., Сыроватко А. С., 2003. Подковообразная фибула из Коломны//КСИА. Вып. 215. С. 51-58.

- Плетнева С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье (Дмитриевский археологический комплекс). М.: Наука. 285 с.

- Потемкина О. Ю., 2015. Отчет о раскопках на памятнике Соколова Пустынь в Ступинском районе Московской области//Архив ИА РАН.

- Потемкина О. Ю., Сыроватко А. С., Клещенко Е. А., 2013. Соколова Пустынь - новый погребальный памятник позднедьяковского времени//Краткие сообщения Института археологии. Вып. 230. С. 260-266, цв. вкл.

- Потемкина О. Ю., Сыроватко А. С., Добровольская М. В., Свиркина Н. Г., 2014. Раскопки 2012 года в Соколовой Пустыни: новое погребение или новый могильник?//АП. Вып. 10. С. 57-63.

- Седова М. В., 1997. Украшения из меди и сплавов//Древняя Русь. Быт и культура/Отв. ред.: Б. А. К олчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 63-78.

- Сыроватко А. С., 2013. Новые материалы могильника Лужки Е//Археология Подмосковья. Вып. 9. С. 56-67.

- Сыроватко А. С., 2014. Могильники с кремациями на Средней Оке второй половины I тыс. н. э.//РА. № 4. С. 48-61.

- Сыроватко А. С., Клещенко Е. А., Свиркина Н. Г., Трошина А. А., 2015. Грунтовые кремации Щурово: к вопросу о первоначальной форме погребений//АП. В ып. 11. С. 147-154, цв. вкл.

- Сыроватко А. С., Сидоров В. В., Клещенко Е. А., Трошина А. А., 2013. Могильник Лужки Е -некоторые наблюдения над старыми коллекциями//АП. В ып. 9. С. 52-56.

- Сыроватко А. С., Трошина А. А., Гольева А. А., Шишков В. А., 2014. Скопление «кремированных» находок на Щуровском могильнике: деталь обряда или случайность?//Археология Подмосковья. Вып. 10. С. 42-56.

- Kulakov V., Syrovatkov A., 2006. Horseshoe-shaped fibulas with cubicterminals in Scandinavia, the Baltic and the Moscow region//Archaologisches Korrespondenzblatt. Jg. 36. H. 4. S. 591-596.