Новые данные о кареноидных нуклеусах-скребках в западной части Центральной Азии

Автор: Колобова К.А., Харевич А.В., Бочарова Е.Н., Мухтаров Г.А., Кривошапкин А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты анализа последовательности сколов нуклеусов-скребков из комплексов верхнепалеолитической кульбулакской культуры (западная часть Центральной Азии). В настоящее время ка-реноидные скребки, ранее являвшиеся артефактами-маркерами ориньякского технокомплекса, были обнаружены в различных культурных и хронологических контекстах. Как правило, такие изделия определяются как нуклеусы, но с сохранением орудийных типологических определений. В рамках данной работы для определения принадлежности кареноидных изделий к нуклеусам или орудиям был применен анализ последовательности сколов. Примененный метод позволяет восстанавливать процесс изготовления каменного артефакта посредством изучения всех имеющихся на его поверхностях негативов снятий и определения их взаимной последовательности. В ходе анализа было изучено 26 изделий со стоянок Кульбулак (слой 2.1), Шугноу (слои 2-3) и Додекатым-2 (слой 5). Проведенный анализ позволил установить, что кареноидные нуклеусы-скребки изготавливались не только на сколах, но и на отдельностях сырья. Процессу получения целевых сколов (пластинки с изогнутым профилем) всегда предшествовал этап подготовки фронта. Подготовка фронта осуществлялась с помощью технических сколов с параметрами отщепов. В последовательностях оформления изученных изделий было выделено до двух этапов получения целевых заготовок. Второму этапу реализации сколов с фронта также предшествовала дополнительная подправка фронта и/ или подправка дуги ударной площадки. В результате исследования был получен однозначный вывод о том, что изученные кареноидные нуклеусы-скребки технологически являются нуклеусами. Об этом свидетельствует зафиксированный этап подготовки фронта расщепления путем снятия технических сколов с параметрами отщепов, один или несколько этапов реализации целевых сколов с определенными морфологическими характеристиками, а также предшествующий им этап подправки дуги ударной площадки.

Западная часть центральной азии, верхний палеолит, кареноидная технология, анализ последовательности сколов

Короткий адрес: https://sciup.org/145146418

IDR: 145146418 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0136-0142

Текст научной статьи Новые данные о кареноидных нуклеусах-скребках в западной части Центральной Азии

Дискуссия о принадлежности кареноидных нуклеусов-скребков к орудиям, либо нуклеусам имеет продолжительную историю. С середины ХХ в. они определялись как орудия [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954; Tixier, Inizan, 1981; Bergman, 1987, p. 16–156], впоследствии как нуклеусы, но с сохранением орудийных типологических определений [Hays, Lucas, 2000; Le Brun-Ricalens, 2005; Dinnis, 2008].

Не смотря на то, что в ранних исследованиях кареноидные скребки считались орудием-маркером ориньякских комплексов, сейчас широкий хронологический и культурный контексты их распространения препятствуют такому определению. Так, данные изделия были обнаружены в среднепалеолитическом контексте [Кривошапкин и др., 2012] и различных ранневерхнепалеолитических комплексах (шательперрониан, богунисьен, улуци-ан, ориньяк) Европы, Ближнего Востока, Северной и Центральной Азии [Pelegrin, Soressi, 2007; Škrdla, 2017; Falcucci, Conard, Peresani, 2017; Aleo et al., 2021; Гиря и др., 2018].

Кареноидные нуклеусы и кареноидные нуклеусы-скребки в частности (концевые скребки, скребки с носиком, скребки с плечиками) ассоциируются с получением пластинок с изогнутым или закрученным профилем. Некоторые из полученных пластинок использовались в качестве орудийных основ.

В рамках данной дискуссии возможны три варианта определения кареноидных скребков: 1) скребки являются нуклеусами; 2) скребки являются орудиями; 3) скребки являются нуклеусами, которые впоследствии использовались как орудия. Для определения авторской позиции обычно используются различные методы: типологический, технологический, метрический (соответствие негативов пластинчатых снятий и орудийных основ), трасологический и т.д.

Мы предлагаем еще один вариант определения принадлежности кареноидных нуклеусов-скребков к орудиям или нуклеусам на основе анализа последовательности сколов (scar pattern analysis).

Материалы и методы

Исследовательская процедура анализа последовательности сколов (scar-pattern) заключается в восстановлении процесса оформления каменного изделия посредством изучения всех имеющихся на его поверхностях негативов снятий и определения их взаимной последовательности. Как самостоятельный исследовательский инструмент метод впервые был применен Ю. Рихтором и А. Пасторсом при изучении среднепалеолитических бифасиальных орудий [Richter, 1997]. Основные принципы метода были сформулированы и обоснованы в работах А. Пасторса [Pastoors, Schafer, 1999; Pastoors, 2000], Ю. Рихтера [Richter, 2001], Э. Боеды [Boёda, 2001], М. Кот [Kot, 2013].

Изначально данный метод был разработан и чаще всего применялся при изучении бифаси-альных изделий [Richter, 2004; Kot 2013; Шалаги-на и др., 2020]. На сегодняшний день scar-pattern анализ используется для реконструкции технологических цепочек многих категорий каменных артефактов, в т.ч. нуклеусов [Soriano et al., 2015; Kharevich, Kolobova, Krivoshapkin, 2021] и различных типов орудий, выполненных на сколах [Lemorini et al., 2015]. Он не имеет ограничений по размерам изучаемых орудий и интенсивности их оформления и является эффективным как при изучении микролитов, так и различных орудий на сколах крупных размеров [Шалагина, Колобова, Кри-вошапкин, 2019].

Анализ предусматривает несколько этапов: 1 – определение направлений всех негативов сколов на поверхностях артефакта; 2 – оценка взаимной последовательности соседних негативов снятий; 3 – объединение негативов в технологические группы; 4 – определение очередности объединенных групп негативов; 5 – выделение в производственном процессе основных этапов.

В рамках данной статьи анализ последовательности сколов был применен к кареноидным нуклеусам-скребкам из комплексов кульбулакской культуры: Кульбулак, слой 2.1 – 19 экз., Шугноу, слои

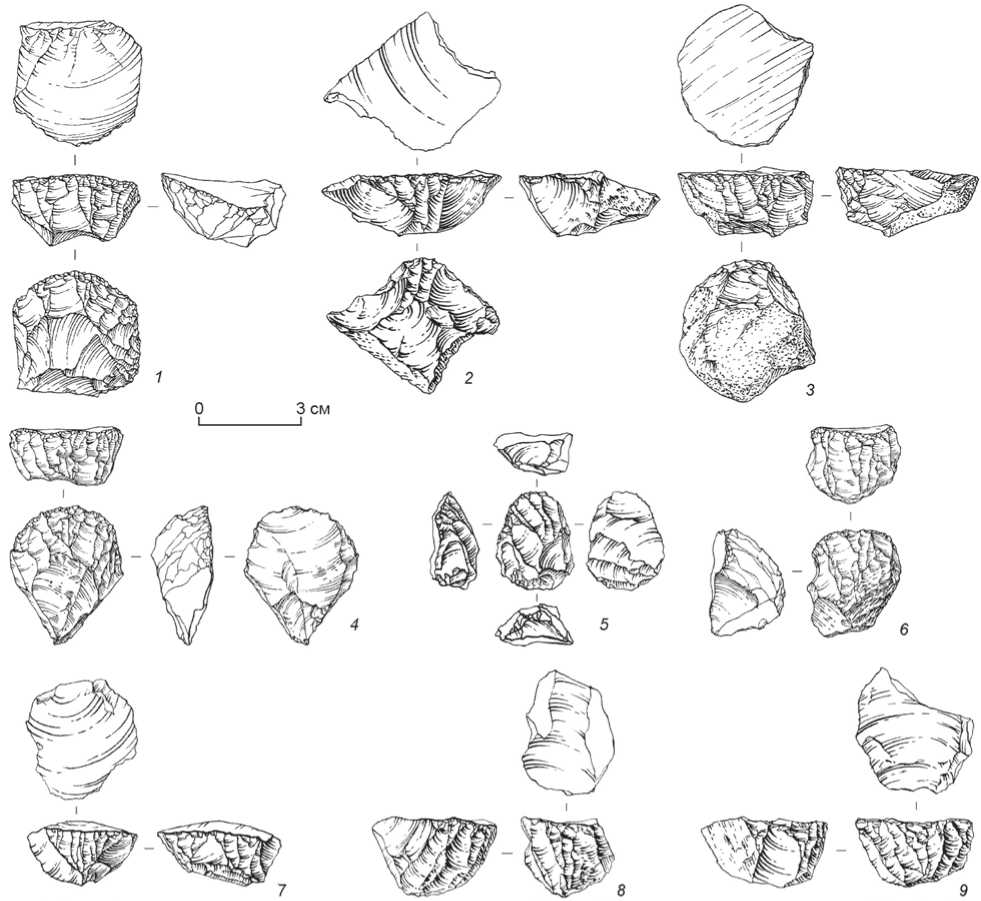

Рис. 1. Кареноидные скребки из комплексов кульбулакской культуры.

1, 3 – Шугноу, слой 1; 2, 5, 7 – Кульбулак, слой 2.1; 4, 6, 8, 9 – Додекатым, слой 5.

2–3 – 3 экз., Додекатым-2, слой 5 – 4 экз. (рис. 1) [Колобова, Кривошапкин, Павленок, 2014].

Результаты

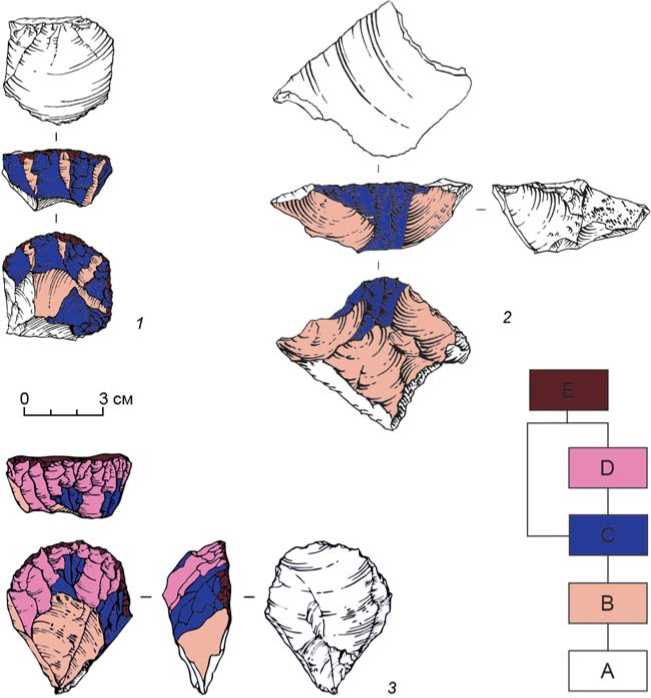

В результате анализа последовательности сколов кареноидных нуклеусов-скребков из комплексов кульбулакской культуры были получены следующие результаты, которые суммированы на рисунке 2 и графически отображены на схеме (рис. 2, 4 ).

В целом, в процессе утилизации кареноидных нуклеусов-скребков было выделено несколько основных этапов: выбор подходящей поверхности для ударной площадки; подготовка выпуклого фронта; реализация целевых сколов; подправка 138

фронта или дуги ударной площадки; последующее рекуррентное получение целевых сколов.

Артефакты изготавливались не только на сколах, но и на подходящих отдельностях каменного сырья, например, на фрагментах галек, отслоившихся по внутренним трещинам (см. рис. 1, 3 ). В качестве целевых сколов реализовывались пластинки, изогнутые в профиль (преимущественно в медиально-дистальных зонах). Целевые сколы (С) во всех проиллюстрированных случаях реализовывались после этапа подготовки фронта (B). При этом на этапе подготовки снимались технические сколы с параметрами отщепов (рис. 2, 1, 2 ). После реализации целевых сколов одного этапа и перед следующим фиксируются мелкие сколы подправки дуги ударной площадки (overhang trimming). Если

Рис. 2. Анализ последовательности сколов кареноидных скребков из комплексов кульбулакской культуры.

1, 2 – Шугноу, слой 1; 3 – Додекатым, слой 5.

требовалась подправка фронта, после первого этапа снятий, то также реализовывались латеральные сколы с параметрами отщепов (см. рис. 1, 3, 9 ).

Были зафиксированы артефакты, находящиеся на разных стадиях утилизации: после первого этапа реализации мелкопластинчатых заготовок (рис. 2, 2 ), после подправки ударной площадки и перед вторым этапом реализации заготовок (рис. 2, 1 ), и после второго этапа реализации.

Дискуссия и выводы

Вопрос об атрибуции нуклеусов в целом и каре-ноидных нуклеусов-скребков в частности решается обычно исследователями с применением различных методов: типологического [Bergman, 1987; Belfer-Cohen, Grosman, 2007], технологического [Харе-вич и др., 2015; Bonilauri et al., 2021], технологического в сочетании с трасологическим [Hays, Lucas, 2000; Nowak, Wolski, 2015], анализа последовательности сколов как составной части технологического анализа [Soriano et al., 2015; Павленок, Козликин, Шуньков, 2021], анализа последовательности сколов в сочетании с трасологическим анализом [Aleo et al.,

2021]. В этом контексте анализ последовательности сколов является одним из самых эффективных методов, особенно в тех случаях, когда невозможно применение аппликативного метода.

В результате применения анализа последовательности сколов к кареноидным нуклеусам-скребкам из комплексов кульбулакской верхнепалеолитической культуры было определено, что технологически данные изделия являются нуклеусами для получения пластинок с изогнутым профилем, находящимися на различных стадиях расщепления. В условиях, когда не было явного дефицита каменного сырья в кульбулакских комплексах, на нуклеусах-скребках фиксируется максимум два эпизода снятия пластинок. Их расщепление сопровождалось снятием технических сколов (морфологически отличных от целевых сколов) и подправкой дуги ударной площадки. Для определения вероятной функции этих нуклеусов в качестве скребков необходимо применение трасологического анализа.

Если бы исследуемые кареноидные нуклеусы были бы изготовлены как орудия, то они не несли бы следов первоначальной подготовки фронта к расщеплению, а также не имели бы негативов снятия технических сколов. Оформление орудия предполагает вторичную обработку скола-заготовки после его реализации с нуклеуса. Таким образом, если ранее кареноидные нуклеусы-скребки интерпретировались как нуклеусы на основе типологического анализа, то сейчас их атрибуция получила технологическое подтверждение.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 22-18-00649 «Заселение западной части Центральной Азии человеком современного анатомического облика в период среднего – верхнего палеолита: хронология миграционных процессов».

Список литературы Новые данные о кареноидных нуклеусах-скребках в западной части Центральной Азии

- Гиря Е.Ю., Акимова Е.В., Харевич В.М., Стасюк И.В. Клад каменных орудий с позднепалеолитической стоянки Притубинск I (юг Красноярского края) // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2018. – Т. 23. – С. 24–43.

- Колобова К.А., Кривошапкин А.И., Павленок К.К. Технологическая и типологическая вариабельность кареноидных изделий в верхнем палеолите Средней Азии // РА. – 2014. – № 4. – С. 5–18.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Белоусова Н.Е., Исламов У.И. Ранние технологические инновации в палеолите Cредней Азии: кареноидная технология в переходных индустриях Узбекистана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11, № 3. – С. 211–221.

- Павленок Г.Д., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Мелкопластинчатое расщепление в индустриях раннего верхнего палеолита Денисовой пещеры: данные анализа последовательности сколов // Уральский исторический вестник. – 2021. – № 1. – С. 123–128.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Стасюк И.В., Томилова Е.А. Технология производства пластин в каменной индустрии культурного слоя 19 стоянки Лиственка // Stratum plus. – 2015. – № 1 – С. 321–331.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Анализ последовательности сколов (scarpattern) как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2019. – № 1. – С. 145–154.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция технологических цепочек производства бифасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры // Сибирские исторические исследования. – 2020. – № 3. – С. 130–151.

- Aleo A., Duches R., Falcucci A., Rots V., Peresani M. Scraping hide in the early Upper Paleolithic: Insights into the life and function of the Protoaurignacian endscrapers at Fumane Cave // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2021. – Vol. 13. – Iss. 8. – Р. 137.

- Belfer-Cohen A., Grosman L. Tools or Cores? Carinated Artifacts in Levantine Late Upper Paleolithic Assemblages and Why Does It Matter // Tools or Cores? The Identifi cation and Study of Alternative Core Technology in Lithic Assemblages. – Philadelphia: University of Pennsylvania Museum Press, 2007. – P. 96–123.

- Bergman C.A. Ksar Akil, Lebanon: a technological and typological analysis of the later Paleolithic levels of Ksar Akil. Vol. II: levels XIII–VI. – Oxford: BAR international series, 1987. – Vol. 2. – 329 p.

- Boёda E. Determination des unités techno-fonctionnelles des pièces bifaciales provenant de la couche acheuléenne C’3 base du site de Barbas I // Les industries à outils bifaciaux du Paléolithique moyen d’Europe occidentale. – Liège, 2001. – P. 51–75.

- Bonilauri S., Chevrier B., Asgari Khaneghah A., Abolfathi M., Ejlalipour R., Sadeghinegad R., Berillon G. Garm Roud 2, Iran: bladelet production and cultural features of a key Upper Palaeolithic site south of the Caspian Sea // Comptes Rendus Palevol. – 2021. – Vol. 40, № 20. – P. 823–837.

- Dinnis R. On the technology of Late Aurignacian burin and scraper production, and the importance of the Paviland lithic assemblage and the Paviland burin. // Lithics: The J. of the Lithic Studies Society. – 2008. –Vol. 29. – P. 18–35.

- Falcucci A., Conard N.J., Peresani M. A critical assessment of the Protoaurignacian lithic technology at Fumane Cave and its implications for the defi nition of the earliest Aurignacian // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12, № 12. – e0189241.

- Hays M.A., Lucas G. A technological and functional analysis of carinates from Le Flageolet I, Dordogne, France // J. of Field Archaeology. – 2000. – Vol. 27, № 4. – P. 1–11.

- Kharevich A.V., Kolobova K.A., Krivoshapkin A.I. Advantages of Scar-Pattern Analysis in the Study of Paleolithic Сores // Theory and Practice of Archaeological Research. – 2021. – Vol. 33, № 3. – P. 68–80.

- Kot M.A. The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leafpoints in Central and Southern Europe. Technological Approach. PhD Thesis. – Warsaw: Warsaw Univ. Press, 2013. – 731 p.

- Lemorini С., Bourguignon L., Zupancich A., Gopher A., Barkai R.A. Scraper’s life history: Morphotechno-functional and use-wear analysis of Quina and demi-Quina scrapers from Qesem Cave, Israel // Quatern. Intern. – 2015. – № 398. – Р. 1–8.

- Le Brun-Ricalens F. Chronique d’une reconnaissance attendee. Outils «carénés», outils «nucléiformes»: nukléus à lamelles. Bilan aprés un siécle de recherches typologiques, technologues et tracéologies // Productons lamellaires attribuées à l’Aurignacien. – Luxembourg: Musée national d’ histoire d’art. – 2005. – P. 19–75.

- Nowak A., Wolski D. Core-shaped forms: endscrapers, burins, cores? Analysis of Aurignacian artefacts from the Kraków, Spadzista site // Sprawozdania Archeologiczne. – 2015. – № 67. – P. 113–138.

- Pastoors A. Standardization and individuality in the production process of bifacial tools – leaf-shaped scrapers from the middle Paleolithic open air site Sare Kaya I (Crimea) // Neanderthals and Modern Humans – Discussing the Transition. Central and Eastern Europe from 50.000 – 30.000 B.P. – Mettmann: Neanderthal Museum, 2000. – Р. 243–255.

- Pastoors A., Schafer J. Analyse des états techniques de transformation, d’utilisation et états post dépositionnels. Illustrée par un outil bifacial de Salzgitter-Lebenstedt (FRG) // Préhistoire Européenne. – 1999. – № 14. – Р. 33–47.

- Pelegrin J., Soressi M. Le Châtelperronien et ses rapports avec le Moustérien // Les Néandertaliens. Biologie et cultures. – Paris: CTHS, 2007. – P. 297–309.

- Richter J. Copies of fl akes: Operational Sequences of Foliate Pieces from Buran-Kaya III Level B1 // The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea 3. Eds. V.P. Chabai, K. Monigal and A.E. Marks – Liege: ERAUL 104, 2004. – Р. 233–247.

- Richter J. Sesselfelsgrotte III: der G-Schichten-Komplex der Sesselfelsgrotte : zum Verständnis des Micoquien. – Saarbrücken : Saarbrücker Druckerei und Verlag, 1997. – 473 p.

- Richter J. Une analyse standarisée des chaines opératoires sur les pièces foliacées du Paleolithique moyen tardif // Préhistoire et approche expérimentale. Eds. L. Bourgignon, I. Ortega and M.-C. Frère-Sautot. – Montagnac: Préhistoires 5, 2001. – Р. 77–78.

- Škrdla P. Moravia at the onset of the Upper Paleolithic // The Dolní Vĕstonice Studies. – 2017. – Vol. 23. – 159 p.

- Sonneville-Bordes D., Perrot J. Lexique typologique du Paléolithique supérieur. Outillage lithique: I Grattoirs–II Outils solutréens // Bulletin de la Société Préhistorique Française. – 1954. – Vol. 51. – P. 327–335.

- Soriano S., Villa P., Delagnes A., Degano I., Pollarolo L., Lucejko J.J., Henshilwood Ch., Wadley L. The Still Bay and Howiesons Poort at Sibudu and Blombos: understanding Middle stone age technologies // PloS ONE. – 2015. – N 10 (7). – Р. 1–46.

- Tixier J., Inizan M.-L. Ksar‘Aqil: Stratigraphie et ensembles lithiques dans le Paléolithique supérieur: Fouilles 1971–1975 // Préhistoire du Levant: Colloques Internationaux. – Lyon: CNRS, 1981. – Р. 353–368.