Новые данные о культурно-хронологической последовательности памятника Домашнее Озеро в Центральной Камчатке

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Осипова П.С., Лебединцев А.И., Селецкий М.В., Тоцкий Д.А., Воробей И.Е., Фокин М.И., Гребенюк П.С., Пташинский А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых исследований 2022-2023 гг. на памятнике Домашнее Озеро одном из опорных археологических объектов тарьинской культуры в долине р. Камчатка. Полевые изыскания были направлены на археологический и геофизический мониторинг стоянки, уточнение стратиграфии, хронологии и структуры ее археологических комплексов, определение технико-типологического и культурного облика полученных материалов. В результате проведенных работ выявлены свидетельства двух этапов обитания на памятнике, разделенных хронологическим интервалом в 4 000-4 500 некал. лет. Это имеет принципиальное значение для понимания культурной динамики в регионе. Древнейший эпизод обитания ассоциирован с индустрией выявленного впервые культурного горизонта 2. Последний локализован в верхней части литологического слоя 16, перекрытого пеплом вулканаХангар возрастом 6 900 некал. л.н. и подстилаемого слоем стерильной супеси в включением линз и пятен тефры вулкана Шивелуч возрастом 8 300 некал. л.н. В комплексе зафиксированы свидетельства технологии производства пластинчатых и микропластинчатых сколов с призматических нуклеусов, в т.ч. посредством техники отжима. Эта технология возникает на Камчатке с наступлением эпохи голоцена, наиболее полные и территориально близкие ее аналоги известны в мезолитической ушковской традиции возрастом не менее 7 500-7 800 некал. л.н. Более поздний этап заселения человеком Домашнего Озера был зафиксирован в отложениях слоя 12, культурном горизонте 1 и связан с тарьинской культурой позднего неолита. Находки залегают стратиграфически ниже тефры вулкана Шивелуч возрастом 2 550 некал. л.н. и соответствуют уровню тарьинского поселения с углубленными жилищами, выявленного Н.Н. Диковым в 1960-х гг. Полученные результаты заставляют пересмотреть сложившиеся представления о тарьинском комплексе Домашнего Озера, которые могли базироваться на анализе смешанных материалов с примесью древнего пластинчатого компонента.

Камчатка, домашнее озеро, стратиграфия, каменная индустрия, мезолит, поздний неолит, тарьинская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146667

IDR: 145146667 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0345-0352

Текст научной статьи Новые данные о культурно-хронологической последовательности памятника Домашнее Озеро в Центральной Камчатке

Динамика культурных процессов в каменном веке является одним из важнейших аспектов археологических изысканий на п-ове Камчатка. В современной науке вариабельность традиций и культурных вариантов этого региона нередко интерпретируется с противоположных позиций: как результат длительного эволюционного развития местных популяций [Пономаренко, 2014] или следствие активного перемещения населения, вследствие миграционных, демографических и природно-климатических событий и процессов [Пташинский, 2003; Питулько, Павлова, 2010; Понкра-това, 2019]. Важное место в этих дискуссиях отводится тарьинской культуре – наиболее яркой неолитической традиции Камчатки. Вопрос об истоках этой культуры, ее хронологии и ареале остаются предметом дискуссий и продолжающихся исследований [Лебединцев, 2023].

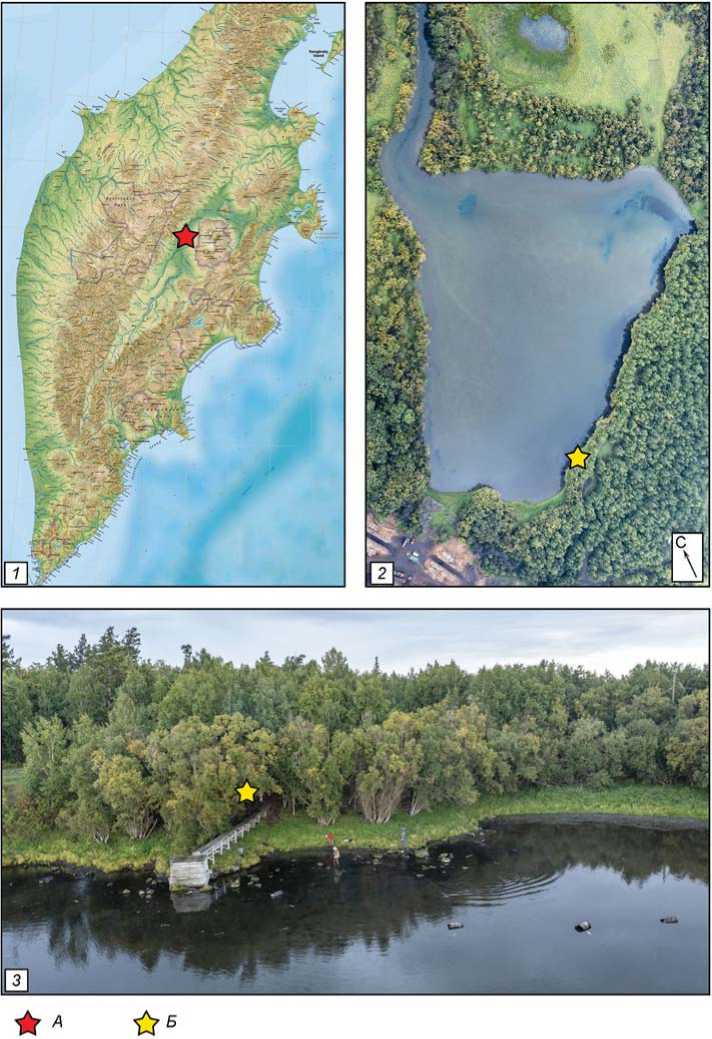

В рамках комплексного изучения древнейших объектов полуострова в сентябре 2022–2023 гг. участниками Камчатского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН были проведены рекогносцировочные работы на поселении Домашнее озеро – одном из опорных памятников тарьинской культуры эпохи неолита (рис. 1, 1 , 2 ) [Диков, 1977; 1979]. Исследования были направлены на археологический и геофизический мониторинг стоянки, уточнение стратиграфии, хронологии и структуры ее археологических комплексов, определение технико-типологического и культурного облика полученных материалов.

Материалы и методы

Археологический памятник Домашнее Озеро расположен на северо-восточной окраине пос. Козыревск Усть-Камчатского р-на Камчатского края на юго-восточном берегу одноименного озера, соединенного узкой протокой с р. Камчатка (рис. 1, 2 , 3 ). Стоянка была открыта Н.Н. Диковым в 1961 г. и исследовалась на протяжении двух полевых сезонов в 1961–1962 гг. [Диков, 1977, с. 86–89]. В результате работ были выявлены остатки поселения, в т.ч. свыше десятка углубленных построек; исследование трех из них позволило получить выразительный комплекс каменных артефактов, установить однослойный, несмешанный характер отложений [Там же, с. 226]. Особое своеобразие каменной индустрии придавало сочетание техники шлифовки орудий с развитой пластинчатой и бифасиальной технологиями. Согласно Н.Н. Дикову, культурные остатки на стоянке Домашнее Озеро фиксировались под слоем пепла IV-a*, что соответствовало положению культурного слоя II памятников Ушки I, II и IV [Там же, с. 236]. В стратиграфическом разрезе Домашнего Озера культурный горизонт тарьинской культуры прорезал нижележащие отложения, что отчетливо прослеживалось по границам хозяйственных ям и углубленных жилищ [Там же, с. 87]. На основа-

Рис . 1. Карта полуострова Камчатка с детализацией района полевых археологических исследований.

1 – памятник Домашнее Озеро ( А ) на карте п-ова Камчатка; 2 – вид сверху на место проведения работ ( Б ); 3 – вид на стоянку и место проведения работ ( Б ) с северо-запада.

нии анализа материалов раскопок и подъемных сборов 1961–1962 гг. памятник Домашнее Озеро долгое время рассматривался как один из опорных объектов северного варианта тарьинской неолитической культуры в долине р. Камчатка [Диков, 1979, с. 119–128].

Полевые работы в 2022–2023 гг. проводились в рамках реализации программы комплексных исследований древнейших археологических объектов региона. На первом этапе осуществлялся визуальный осмотр бечевника и обнажений берегов оз. Домашнее с целью оценки состояния памятника, установления характера его разрушения, поиска и обнаружения подъемного археологического материала. В процессе проведения разведывательных изысканий проводилась фотофиксация территории стоянки с использованием беспилотного летательного аппарата – квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, оснащенного камерой Hasselblad L1D-20С. После установления границ концентрации подъемного материала и локализации раскопов 1960-х гг. был выбран участок для проведения зачистки, лишенный визуально определимых техногенных нарушений. Для определения перспективности выбранного участка в полевом сезоне 2023 г. впервые для памятника были реализованы опытные геофизические исследования (см. статью П.С. Осиповой и др. «Первые результаты электротомографии археологического памятника Домашнее Озеро в Центральной Камчатке» в данном сборнике). Проведенные раскопочные работы сопровождались описательной и фотографической фиксацией, топографической привязкой с использованием системы глобального позиционирования GPS. Разбор рыхлых отложений сопровождался промывкой извлекаемого грунта на ситах с размером ячей 5,0 и 2,0 мм. В процессе полевых исследований памятника были апробированы новейшие данные тефрохронологии [Кренке и др., 2011], позволившие установить относительный возраст выявленных здесь культурных горизонтов. Исследование новых археологических коллекций базировалось на технологическом и сравнительно-типологическом методах.

Результаты исследования

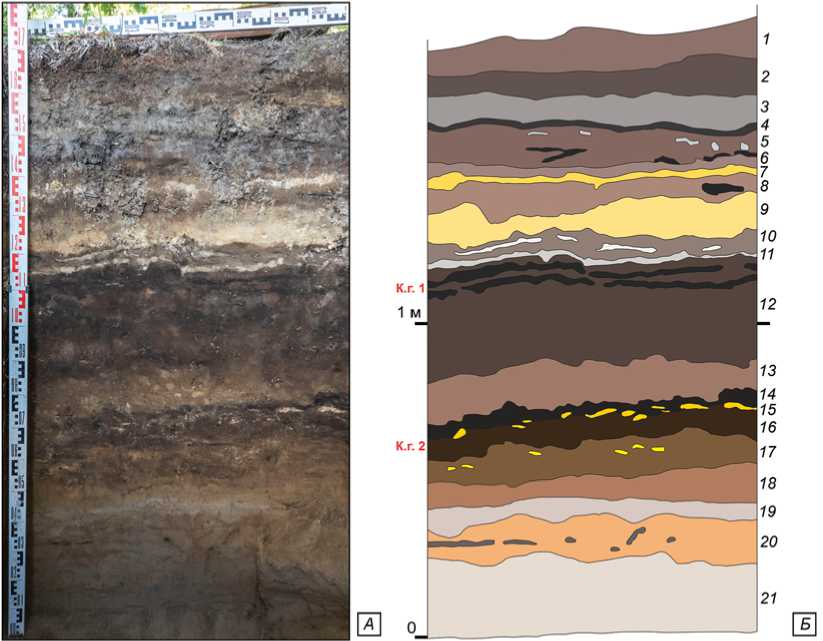

Для уточнения стратиграфической ситуации и отбора образцов для проведения AMS-датирования на памятнике была проведена зачистка обнажения на юго-восточном берегу оз. Домашнее, в условной близости от раскопа № 1 1961–1962 г. Именно из данного раскопа ранее была получена опорная стратиграфическая колонка для этого памятника [Диков, 1977, с. 187]. Поверхно сть на ме сте зачистки повторяет склон берега, задернована (рис. 1, 3). Протяженность зачистки – 1 м по линии юго-запад – северо-восток и 2 м по линии юго-восток – северо-запад. В качестве условного нулевого репера был принят уровень дневной поверхности в южном углу зачистки. Мощность полученного разреза составила 1,75 м. В результате были вскрыты следующие стратиграфические подразделения (сверху – вниз) (рис. 2).

Слой 1. Современный дерново-почвенный слой, насыщенный корнями травянистой растительности. Мощность – 0,04–0,13 м.

Слой 2. Супесь темно-коричневая – гумусовый горизонт современной почвы. Мощность – 0,04–0,05 м.

Слой 3. Пылеватая супесь светло-серого цвета, в нижней части с включением тонких линз вулканического пепла белого цвета, вероятно – тефры вулкана Шивелуч с индексом Ш1, возраст извержения – 300 некал. л.н. Мощность – 0,04–0,07 м.

Слой 4. Супесь гумусированная черная. Мощность – 0,015–0,02 м.

Слой 5. Супесь светло-коричневая, в верхней части – с включением единичных тонких линз вулканического пепла светло-серого цвета, вероятно – тефры вулкана Шивелуч с индексом Ш2, возраст извержения – 900 некал. л.н., в средней части – с линзами черной гумусированной супеси. Мощность – 0,05–0,10 м.

Слой 6. Супесь светло-коричневая. Мощность – 0,015–0,05 м.

Рис. 2. Стратиграфический разрез на месте проведения работ (памятник Домашнее Озеро, 2022–2023 гг.).

А – вид на стратиграфический профиль с северо-запада; Б – стратиграфия голоценовых и позднеплейстоценовых отложений.

Слой 7. Песок желтый – тефра вулкана Шивелуч с индексом Ш3, возраст извержения – 1 400 некал. л.н. Мощность – 0,015–0,025 м.

Слой 8. Супесь светло-коричневая, с гумусированными прослоями и тонкими линзами вулканического пепла светло-серого цвета. Мощность – 0,045–0,075 м.

Слой 9. Песок светло-желтый – тефра вул кана Ксудач с индексом КС1, возраст извержения – 1 800 некал. л.н. Мощность 0,05–0,12 м.

Слой 10. Супесь коричневая с включением протяженных линз крупнозернистого песка или тефры светло-бежевого цвета. Мощность – 0,04–0,055 м.

Слой 11. Песок серый – тефра вулкана Шивелуч с индексом Ш5, возраст извержения – 2 550 некал. л.н. Мощность – 0,015–0,02 м.

Слой 12. Супесь темно-коричневая, пятнистая, с включением светлых разводов и протяженных линз углистости. Граница со следующим слоем невыраженная, неровная. Мощность – 0,24–0,3 м. Культурный горизонт 1 залегает в верхней части.

Слой 13. Супесь светло-коричневая с включением пятен более светлой серо-коричневой супеси. Граница со следующим слоем невыраженная, неровная. Мощность – 0,10–0,13 м.

Слой 14. Супе сь гумусированная черная. Мощность – 0,02–0,04 м.

Слой 15. Песок ярко-желтый, палевый – тефра вулкана Хангар с индексом ХГ, возраст извержения – 6 900 некал. л.н. Залегает на одном стратиграфиче- ском уровне в виде узких протяженных линз и отдельных пятен. Мощность – 0,005–0,015 м.

Слой 16. Супесь гумусированная темно-коричневая, насыщенная древесными угольками. Граница со следующим слоем невыраженная, неровная. Мощность – 0,045–0,07 м. Культурный горизонт 2.

Слой 17. Супесь коричневая, в верхней части с включением мелких линз и пятен песка лимонного цвета – тефры вулкана Шивелуч с индексом Ш8300, возраст извержения – 8 300 некал. л.н. Граница с последующим слоем невыраженная, неровная. Мощность – 0,08–0,14 м.

Слой 18. Супесь светло-коричневая. Мощность – 0,06–0,12 м.

Слой 19. Суглинок легкий светло-серый. Мощность – 0,0,5–0,07 м.

Слой 20. Суглинок рыжевато-серый, в средней части с линзами черного песка – тефры неизвестного источника. Последние залегают в виде небольших по протяженности линз и отдельных пятен на одном стратиграфическом уровне. Мощность – 0,07–0,25 м.

Слой 21. Супесь светло-серая с включением единичных крупных неокатанных обломков лав. Мощность – свыше 0,35 м.

На исследованном участке было зафиксировано два уровня залегания археологических находок и получено 23 каменных артефакта (см. таблицу ). Отно сительный возраст выявленных археологических комплексов устанавливается на основании их

Состав археологической коллекции многослойного памятника Домашнее Озеро (материалы 2022–2023 гг.)

|

Категории / группы |

К.г. I |

К.г. II |

П/М |

Итого |

|

Каменная индустрия |

||||

|

Технические сколы |

– |

3 |

– |

3 |

|

краевые |

– |

2 |

– |

2 |

|

подправки площадок |

– |

1 |

– |

1 |

|

Пластины |

– |

1 |

1 |

2 |

|

проксимально-медиальные фрагменты |

– |

1 |

– |

1 |

|

медиальные фрагменты |

– |

– |

1 |

2 |

|

Пластинки |

– |

1 |

1 |

3 |

|

целые |

– |

– |

1 |

1 |

|

медиальные фрагменты |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Микропластины |

– |

1 |

– |

1 |

|

медиальные фрагменты |

– |

1 |

– |

1 |

|

Отщепы |

4 |

13 |

20 |

37 |

|

крупные (≥ 30 мм) |

1 |

– |

4 |

5 |

|

средние (29,9–10 мм) |

3 |

9 |

15 |

27 |

|

мелкие (<10 мм) |

– |

4 |

1 |

5 |

|

Обломки |

– |

– |

3 |

3 |

|

Орудийный набор |

||||

|

Наконечники бифасиальные листовидные |

– |

– |

1 |

1 |

|

Тесла подпрямоугольного сечения |

– |

– |

1 |

1 |

|

Скребки концевые |

– |

– |

1 |

1 |

|

Сколы с ретушью / отщепы с ретушью |

– |

– |

1 |

1 |

|

Всего |

4 |

19 |

30 |

53 |

стратиграфической позиции и данных тефрохронологии [Кренке и др., 2011]. Культурный горизонт 1 выявлен в верхней части литологического слоя 12, залегающего стратиграфически ниже тефры вулкана Шивелуч возрастом 2 550 некал. л.н. Культурный горизонт 2 локализован в верхней части литологического слоя 16, перекрытого пеплом вулкана Хангар возрастом 6 900 некал. л.н. и подстилаемого стерильной коричневой супесью с пепловыми линзами и пятнами тефры вулкана Шивелуч возрастом 8 300 некал. л.н.

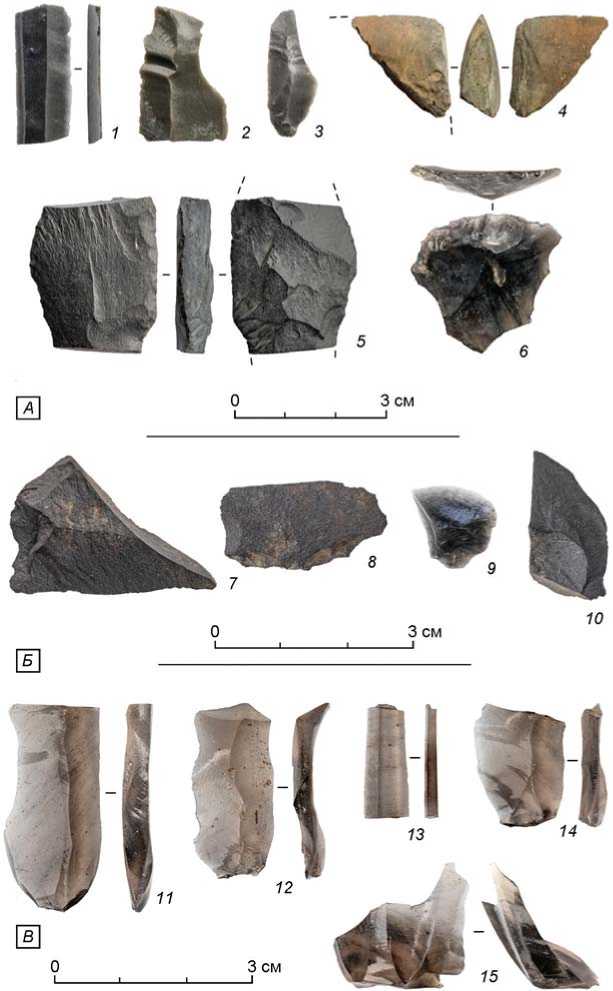

В коллекции первого культурного горизонта (см. таблицу ) отмечено четыре артефакта: крупные (размером >30 мм в наибольшем измерении, n = 1) и средние (<30 мм, n = 3) отщепы из андезито-ба-зальта серого цвета и черного обсидиана (рис. 3, Б ). Коллекция второго культурного горизонта содержит 19 предметов (см. таблицу ), выполненных практически полностью из полупрозрачного дымчатого обсидиана и, единично, из черного кремня (рис. 3, В ). Все артефакты горизонта представлены сколами различных типов. В группу технических сколов вошли кра-

Рис. 3. Материалы из подъемных сборов и зачистки на памятнике Домашнее Озеро (работы 2022-2023 гг.).

А - подъемные сборы; Б - культурный горизонт 1; В - культурный горизонт 2; 1 , 3 -пластинки; 2 , 11 - пластины; 4 - тесло; 5 - бифасиальный наконечник; 6 - концевой скребок; 7-10 - отщепы; 12 , 14-15 - технические сколы; 13 - микропластина.

евые снятия поддержания выпуклости фронта ( n = 2, ширина - 13,6 и 12,2 мм) (рис. 3, 12 , 14 ), скол оформления и подправки площадки бифронталь-ного призматического нуклеуса ( n = 1, 27,9 х 18,4 х 5,1 мм) (рис. 3, 15 ). Среди сколов, имеющих целевое значение, отмечены: проксимально-медиальный фрагмент пластины (шириной 14,7 мм) с трапециевидным поперечным сечением, прямым профилем, продольной огранкой и овальной гладкой площадкой (рис. 3, 11 ); медиальные фрагменты пластинки (шириной 9,0 мм) и микропластины (шириной 6,7 мм) (рис. 3, 13 ) с трапециевидным сечением, прямым профилем и продольной огранкой. Наиболее массово представлены отщепы: средние ( n = 9) и мелкие ( n = 4). На исследованном участке не выявлено выраженных компактных групп или зон концентрации материала, однако артефакты из одинакового дымчатого обсидиана (рис. 3, В ) нижнего горизонта могут принадлежать одной сырьевой единице и представлять собой некое технологическое скопление.

Проведенный осмотр бечевника и обнажений юго-восточного берега Домашнего озера позволил зафиксировать 31 артефакт (см. таблицу ) из черного обсидиана, темно-серого кремня и андезито-базальта (рис. 3, А ). Коллекцию сколов составили медиальный фрагмент пластины шириной 17,4 мм (рис. 3, 2 ), целая пластинка шириной 9,7 мм (рис. 3, 3 ), медиальный фрагмент пластинки шириной 10,8 мм (рис. 3, 1 ), а также отще-пы: крупные ( n = 4), средние ( n = 15) и мелкие ( n = 1); дополняют подборку немногочисленные обломки ( n = 3). Группа орудий включает четыре изделия. Среди наиболее выразительных -медиальный фрагмент бифасиального

наконечника листовидной формы (рис. 3, 5 ), изготовленный из отщепа вулканогенной породы посредством двусторонних краевых и покрывающих снятий (30,1 × 24,6 × 6,4 мм). Скребки представлены одним концевым экземпляром (рис. 3, 6 ) на отщепе из черного обсидиана с рабочим краем, оформленным параллельной полукрутой и крутой краевой ретушью (27 × × 30 5,4 мм). Обнаружены также лезвийный фрагмент шлифованного тесла (рис. 3, 4 ) из вулканогенной породы прямоугольной формы и сечения (18,9 × 7,6 × × 7,8 мм) и отщеп из черного обсидиана (24,8 × 25,9 × × 8 мм) с параллельной мелкой крутой ретушью по одному продольному краю. Полученная коллекция находит свое соответствие в материалах зачистки, а также старых раскопок Н.Н. Дикова [1977, табл. 26–29].

Обсуждение и заключение

Проведенные полевые исследования позволили переосмыслить данные об относительной хронологии и динамике заселения памятника Домашнее Озеро. Выявленная стратиграфическая последовательность на изученном участке стоянки оказалась более полной, чем описанная в предыдущие годы [Диков, 1977, с. 87]. По своей информативности полученный разрез лишь в незначительной степени уступает таковым из опорных памятников Ушковской группы [Диков, 1977, с. 43–44; Кренке и др., 2011, с. 18; Понкратова, 2019], удаленных по прямой от оз. Домашнее к северо-северо-востоку на 13 км. В голоценовой толще отложений стоянки были идентифицированы многочисленные прослои вулканических пеплов, залегающих в строгой стратиграфической последовательности, в основании полученного разреза – мощные осадки позднего плейстоцена, содержащие древнейший для данной последовательности прослой тефры неизвестного источника. Учитывая относительную мощность и общую хорошую сохранность позднеплейстоценовой пачки отложений на оз. Домашнее, нельзя исключать перспективу обнаружения здесь более ранних комплексов финального верхнего палеолита. В целом, полученные стратиграфические данные имеют большой потенциал для уточнения хронологии других археологических объектов в долине р. Камчатки.

В результате исследования были выявлены свидетельства двух этапов заселения памятника Домашнее Озеро но сителями различных культурных традиций. В настоящий момент древнейший среди установленных эпизодов обитания связан с индустрией культурного горизонта 2. Несмотря на отсутствие нуклеарных и орудийных форм, качественный состав коллекции 2022–2023 гг. указывает на доминирование в комплексе технологии производства пластинчатых и микропластинчатых сколов с призматических нуклеусов, в т.ч. посредством техники отжима. Данная технология возникает на Камчатке с наступлением эпохи голоцена; наиболее полные и территориально близкие ее аналоги известны в мезолитической ушковской традиции возрастом 7 500– 7 800 некал. л.н. на памятниках центральной части полуострова: Ушки I, II и V, Раздельный I и II, Анав-гай II, Эссо-Мегафон [Диков, 1977, табл. 13–16; Пта-шинский, 2012, рис. 7, 10; 2020; Федорченко и др., 2023]. Распространение технологии призматического макро- и микропластинчатого расщепления на Камчатке может быть связано с экспансией носителей индустрий «сумнагинского» или «уолбинского» облика, отмечаемых на прилегающих территориях Северо-Восточной Азии начиная с 10 500 кал. л.н. [Мо-чанов, 1977; Кирьяк, 1993; Слободин, 1999; Gómez Coutouly, 2016].

Более поздний достоверно установленный этап заселения человеком оз. Домашнее связан с тарьин-ской культурой позднего неолита. Археологическая коллекция, полученная в результате раскопочных работ и подъемных сборов 2022–2023 гг., лишь в незначительной степени дополняет облик этой индустрии. Тем не менее результаты наших исследований позволяют предполагать, что археологические коллекции трех изученных Н.Н. Диковым тарьинских жилищ представляют собой смешанные комплексы, сочетающие признаки двух различных в культурном отношении индустрий. В настоящий момент их разновременной характер отчетливо проявляет себя как фоне новых данных относительно стратиграфической последовательности самого памятника, так и в сравнении с другими, хорошо стратифицированными комплексами Камчатки эпохи голоцена. Фиксируемый в материалах из старых раскопок Домашнего озера макро- и мелкопластинчатый компонент (призматические нуклеусы и технические сколы подправки их площадок, пластины и микропластины, боковые и срединные резцы на пластинчатых сколах, ретушированные пластины) [Диков, 1977, табл. 27–28] отчетливо контрастируют на фоне отщеповой и бифа-сиальной в своей основе «классической» индустрии тарьинской культуры. Таким образом, нельзя исключать, что ключевая причина своеобразия облика «северного» варианта тарьинской культуры может заключаться в факторе смешения некоторых памятников этой традиции в долине р. Камчатка.

Полевые археологические и геофизические исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-1800319 «Генезис древних культур крайнего Северо-Востока Азии», (руководитель – А.И. Лебединцев, исполнители – П.С. Гребенюк, А.В. Пта-шинский), анализ археологических коллекций – в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст» (исполнители – А.Ю. Федорченко и Н.Е. Белоусова).

Список литературы Новые данные о культурно-хронологической последовательности памятника Домашнее Озеро в Центральной Камчатке

- Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. - М.: Наука, 1977. - 319 с.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. - М.: Наука, 1979. - 352 с.

- Кирьяк М. А. Археология Западной Чукотки. - М.: Наука, 1993. - 219 с.

- Кренке Н.А., Леонова Е.В., Мелекесцев И.В., Певзнер М. М. Новые данные по стратиграфии Ушковских стоянок в долине р. Камчатка // РА. - 2011. - № 3. - С. 14-24. EDN: NELONJ

- Лебединцев А.И. Проблема происхождения, локализации и хронологии тарьинской поздненеолитической культуры Камчатки // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2023. - Т. 22, №5: Археология и этнография. -С. 52-63. EDN: IIEGKV