Новые данные о первичном расщеплении на стоянке Дарвагчай-залив-1 (по материалам ремонтажа)

Автор: Рыбалко А.Г., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521727

IDR: 14521727

Текст статьи Новые данные о первичном расщеплении на стоянке Дарвагчай-залив-1 (по материалам ремонтажа)

В результате рекогносцировочных исследований в 2009 г. на местонахождении Дарвагчай-залив-1, было обнаружено четыре разновозрастных культурно-хронологических комплекса палеолитических артефактов [Деревянко и др., 2009].

В 2010 г были начаты планомерные полевые исследования на части памятника, где были обнаружены артефакты, относящиеся к комплексу № 2 (средний палеолит). На настоящий момент общая площадь вскрытых отложений составляет 44 кв. м. Результаты этих исследований позволили говорить о том, что в двух верхних горизонтах (слои 1 и 2а) артефакты залегают в непотревоженном состоянии [Деревянко и др., 2010].

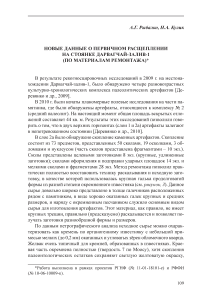

В слое 2а было обнаружено скопление каменных артефактов. Скопление состоит из 73 предметов, представленных 50 сколами, 19 осколками, 3 обломками и нуклеусом (часть сколов представлена фрагментами – 10 экз.). Сколы представлены целевыми заготовками 8 экз. (крупные, удлиненные заготовки); сколами оформления и подправки ударных площадок 14 экз. и мелкими сколами и фрагментами 28 экз. Метод ремонтажа позволил практически полностью восстановить технику раскалывания и исходную заготовку, в качестве которой использовалась крупная галька продолговатой формы из разной степени окремненного известняка (см. рисунок, 3 ). Данное сырье довольно широко представлено в толще галечников расположенных рядом с памятником, в виде хорошо окатанных галек крупных и средних размеров, и наряду с окремненным песчаником служило основным видом сырья для изготовления артефактов. Этот материал, как правило, не имеет крупных трещин, правильно (предсказуемо) раскалывается и позволяет получать заготовки разнообразной формы и размеров.

По данным петрографического анализа исходное сырье можно охарактеризовать как кремень по органогенному известняку с небольшой примесью мелких (до 0,2 мм) окатанных и угловатых зёрен обломочного кварца. Желвак очень типичный для кремней, образованных в известняках. Краевая часть окремнена полностью (твердость 7 по Моосу), хотя скопления палеонтологических остатков сохраняют светлую желтоватую окраску,

Дарвагчай-залив-1. Ремонтаж скопления артефактов из слоя 2а.

образуя периферическую светлую матовую часть желвака. Такая пятнистая окраска кремня желвака с матовой светлой его наружной частью означает, что окремнение - замещение органогенного известняка халцедоном - происходило неравномерно и распространялось от середины образующегося желвака к периферии. Неравномерность замещения обусловила и несимметричную форму желвака с рыхлой поверхностью. Наружная поверхность желвака при выщелачивании халцедона и обломочных зерен кварца становится слабо губчатой и окрашена абсорбированными гидроксидами железа в бурый цвет, который очень незначительно проникает вглубь от поверхности, используя трещины и неоднородности в строении породы. Слабо выщелоченная, «губчатая» поверхность желвака и её окрашивание гидроксидами железа свидетельствуют о том, что он достаточно долго находился на дневной поверхности вне породы, в которой образовался, и подвергался инсоляции и выветриванию. Поскольку на некоторых сколах видно избирательное осветление сколовой поверхности, поражающее и светлую, периферическую, часть желвака, и серую, полностью замещенную и перекристаллизованную его часть, можно заключить, что эти фрагменты достаточно долго экспонировались на дневной поверхности – происходило обезвоживание и вследствие этого побеление халцедона на плоскостях скалывания. О выветривании сколов свидетельствует, и образование губчатой поверхности в краевой части желвака непосредственно со стороны сколовой поверхности, где при этом не происходит окрашивания бурыми гидроксидами железа.

Раскалывание производилось, по-видимому, твердым отбойником, о чем свидетельствуют наличие значительного количества мелких осколков и следы выкрашенности в точках ударов. Также следует отметить, что раскалывание производилось без применения наковальни (нет следов забитости на противолежащих относительно ударных площадок краях). Скалывание крупных сколов толщиной менее 5 мм приводило к их фрагментации то, что фрагментов и обломков единицы свидетельствует, о высоком мастерстве и «понимании» камня. Систему первичного расщепления можно разделить на несколько этапов (см. рисунок, 1 ). Вначале на одном поперечном крае была подготовлена гладкая ударная площадка, с которой была произведена серия снятий. В процессе скалывания несколько раз производилось подживление ударной площадки. В завершении данного этапа на рабочей плоскости образовались заломы. На следующем этапе эти заломы были удалены поперечными сколами, а с образовавшейся плоскости была оформлена новая ударная площадка на другом поперечном крае. На последнем этапе расщепление было продолжено во встречном направлении. Остаточный нуклеус сильно сработан (составляет примерно 1/5 часть от исходной заготовки) и может быть охарактеризован как двухплощадочный монофрон-тальный встречного принципа скалывания (см. рисунок, 2 ).

Высокая степень утилизации нуклеусов, в целом, не характерна для первичного расщепления данной коллекции. У более 50 % нуклеусов раскалывание заканчивалось на первой стадии при получении одного двух крупных сколов, что объясняется как наличием большого количества исходного сырья, так и в целом общей культурной направленностью стоянки. В большинстве случаев полученные крупные сколы (зачастую с четко выраженным естественным обушком) использовались в качестве орудий без дополнительной вторичной обработки, о чем свидетельствуют наличие краевой эпизодической ретуши и выкрашенности на острых краях полученных заготовок. Не выясненным, к сожалению, остается один момент, что именно хотел получить первобытный мастер. Как уже было отмечено выше, методом ремонтажа была почти полностью восстановлена исходная заготовка (отсутствует примерно 1/5 часть). Вполне возможно именно отсюда был получен необходимый для дальнейшего использования скол. Однако в процессе расщепления было получено, по меньшей мере, 5-6 крупных удлиненных сколов, которые могли быть использованы как в качестве готовых орудий, так и в качестве заготовок. Можно только догадываться, почему этого не произошло.

Данное скопление занимающее площадь диаметром в 30-35 см и толщиной 5–6 см, по всей видимости, образовано искусственно, т.к. создается впечатление, что артефакты были просто собраны в кучу древним человеком. Это скопление кроме всего прочего очень важно еще по одной причине, оно однозначно доказывает, что археологические остатки залегают в слое 2а в непотревоженном состоянии.