Новые данные о распространении Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае

Автор: В. В. Береснев, В. Е. Ефимик

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведен критический анализ литературных сведений о распространении иксодового клеща Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 (= D. pictus Hermann, 1804) на территории Пермского края. Данные авторов, а также сотрудников Роспотребнадзора позволили уточнить распространение D. reticulatus в данном регионе. D. reticulatus достоверно обнаружен в Чайковском, Осинском, Оханском, Очерском, Нытвенском, Чернушенском, Суксунском р-нах Пермского края и в правобережной части г. Перми

Иксодовые клещи, Dermacentor reticulatus, распространение, Пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147235111

IDR: 147235111 | УДК: 595.421 | DOI: 10.17072/1994-9952-2021-3-185-190

Текст научной статьи Новые данные о распространении Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае

Клещи рода Dermacentor входят в отряд пара-зитиформных клещей ( Parasitiformes ) в составе семейства Ixodidae . Род обладает обширным ареалом и насчитывает в мировой фауне 32 вида. На территории России обитают 6 видов этого рода [Филиппова, 1984; Балашов, 1998].

В Пермском крае встречается только D. reticu-latus Fabricius, 1794 (= D. pictus Hermann, 1804).

-

D. reticulatus Fabricius, 1794 обитает в зоне смешанных и лиственных лесов, лесостепи. В лесах приурочен к прогреваемым участкам: опушкам, лугам, зарослям кустарника. Проникает в степи, где держится в долинах рек, балках и других понижениях рельефа с высоким травостоем. Данный вид широко распространен в Европе, также встречается на Британских островах ‒ в югозападной Англии и западном Уэльсе [Колонин, 1984]. Южная граница ареала в Азии проходит по

восточному Казахстану, Киргизии, Узбекистану [Померанцев, 1950; Кулик, Винокурова,1983].

В результате изменения климата в XXI в. наблюдается продвижение D. reticulatus на север в лесостепной зоне Средне-Волжской равнины, в степных ландшафтах Кавказских гор и Средней Азии, и на равнине Краснодарского края [Керба-баев, 2010].

В целом, для палеарктических и голарктических видов этого рода характерно обитание в различных степных и луговых ландшафтах; вместе с этим наблюдается их связь с горными ландшафтами. D. pavlovskyi Olenev, 1927 и D. montanus Filippova et Panova, 1974 встречаются в горах вплоть до верхней границы растительности на высоте 3 500‒4 000 м. над ур. м. [Балашов, 1998].

Изучение распространения D. reticulatus на территории Пермского края имеет давнюю историю. В качестве первого обобщения этих данных И.Л. Кулик и Н.С. Винокурова [1983] указывают на сводку Галузо, опубликованную в 1948 г. В этой

работе, выполненной на основании литературных штриховкой указана зона возможного обитания в источников за период 1908‒1946 гг., представлена Российской Федерации (рис. 1).

карта, на которой отображены точки сборов и

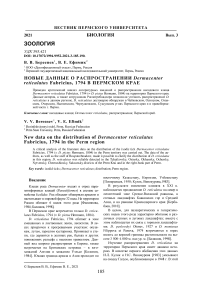

Рис. 1 . Ареал клеща Dermacentor reticulatus на территории бывшего СССР [Кулик, Винокурова, 1983]:

1 — точки сбора клещей; 2 — граница ареала; 3 — предполагаемая граница ареала

Юго-западная часть Пермского края на этой карте отнесена к зоне возможного обитания, однако точки обнаружения этого вида в работе не указаны. При отсутствии населенных пунктов и подписей к точкам сбора клещей не представляется возможным определить их точное географическое положение.

Неточные литературные сведения о распространении данного вида клещей, а также сообщения о регистрации их сотрудниками лабораторий Роспотребнадзора, поступающие в последние годы, побудило нас заняться изучением распространения клещей р. Dermacentor, не типичного для нашего региона, на территории Пермского края.

Материал и методы исследования

Клещи рода Dermacentor характеризуются пастбищным типом паразитирования [Олсуфьев, 1953; Романенко, 2007]. Исходя из этого, в зависимости от высоты растительности, в качестве метода учета использовался сбор на флаг (на луговых и лесных участках с высокой травой и кустарниками) или на волокушу (на низкой растительности) [Беспятова, Бугмырин, 2012]. Оба метода и их описание взяты из Методических указаний 3.1.3012-12 [2012].

Для создания орудия лова в нашем случае использовался отрез вафельной ткани длиной 1 м и шириной 60 см.

Клещей, зацепившихся за ткань, снимали мягким пинцетом и помещали в пробирку с 70%-ным спиртом. Сборы клещей в солнечную погоду проводились в утренние (до наступления жары) и вечерние часы при отсутствии росы и сильного ветра. В пасмурные дни сборы велись и в дневные часы. При планировании сроков и времени сбора клещей учитывались температурные условия.

Наши исследования проводились весной и осенью 2018 г. Всего было проложено двенадцать маршрутов в Пермском, Березовском, Суксунском, Чайковском, Очерском, Нытвенском, Осинском, Октябрьском, Карагайском р-нах Пермского края, а также в пригороде г. Перми. Длина маршрута составляла 1 или 2 км. В основном обследовались опушки смешанных лесов по обочинам проселочных или лесных дорог. Выбирались участки, проходящие в том числе вдоль вырубок, полян, зарастающих полей или лугов.

Кроме этого, разовые сборы, в 2020 и 2021 гг., проводились в г. Перми и его окрестностях, а также в Суксунском р-не. Также мы использовали данные мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами кле- щей, проводимого Роспотребнадзором за период 1965, 1968‒2018 гг.

Результаты и их обсуждение

В вышеупомянутой работе И.Л. Кулик и Н.С. Винокурова [1983] сообщают о малой информативности литературных источников. На кадастрово-справочной карте, составленной ими, нанесена уточненная граница ареала на основании 437 указаний о местах сбора клещей, при этом точное указание места сбора клещей имелось только для 86 точек (20% от всех указаний). В ряде случаев были указаны названия населенных пунктов и географических мест, которые нельзя найти на картах среднего и крупного масштабов. Для 136 точек сбора были приведены карты. В 161 случае указаны только административные районы, а в 22 – только область или республика. В таких случаях на карте отмечали центры административных территорий [Кулик, Винокурова,1983].

В тех регионах, где точек сбора клещей было недостаточно, для установления границы ареала использовали индикаторы – растительные формации, формирующие биотопы, пригодные для обитания D. reticulatus .

В границах известного ареала D. reticulatus обитает в зоне лиственных лесов и лесостепи, проникая в степные ландшафты. В лесной полосе предпочитает опушки и заросли кустарника. В степях обитает в понижениях рельефа с густым травостоем и достаточным увлажнением – в балках, долинах рек. В сухих степях и тайге не встречается. Биотопически связан с березовыми и осиновыми лесами, широколиственными лесами различных типов, равнинными и горными луговыми степями, среднегорными лугами, сельскохозяйственными землями на месте хвойно-широколиственных и лиственных лесов.

На Урале клещи распространились на сельскохозяйственных землях на месте сведенных таежных лесов [Кулик, Винокурова, 1983]. В Тюменской обл. по интразональным лугам в долинах р. Иртыш и Конда клещи обитают значительно севернее распространения березово-осиновых лесов [Кулик, Винокурова,1983].

В соответствии с результатами, полученными И.Л. Куликом и Н.С, Винокуровой [1983], северная граница ареала в пределах бывшего СССР охватывает Калининградскую обл., Литву, южные районы Псковской и Новгородской обл., Тверскую обл.; от Рыбинского водохранилища идет по р. Волге, далее, не доходя до г. Казани, поднимается к северу и охватывает левобережье р. Волги, по р. Каме поднимается до г. Краснокамска, захватывая южные районы республики Удмуртия и образуя значительный выступ к северу; затем, обходя Уфимское плато, по предгорьям Южного Урала спуска- ется к югу; в Зауралье поднимается к северу до г. Екатеринбурга и среднего течения р. Туры и подходит к низовьям р. Тобол; по долине р. Иртыш доходит до 59°40' с. ш. и низовий р. Конды, образуя узкий выступ к северу; затем по р. Иртышу спускается к югу до г. Тары, идет к верховьям р. Тары и далее на восток к г. Томску и подходит к р. Енисею южнее г. Красноярска (рис. 1).

С городом Краснокамском Пермского края, вероятно, возникла путаница вследствие отсутствия точных указаний места сбора клещей, на что ссылались авторы статьи [Кулик, Винокурова, 1983]. В том году, когда вышла эта статья, в Пермской обл. на р. Каме г. Краснокамск был, но не было Краснокамского р-на, в то время как в Башкирии на р. Каме был Краснокамский р-н, но нет и не было г. Краснокамска. Как ранее отмечалось, авторы [Кулик, Винокурова, 1983], при отсутствии точных данных, в качестве точки сбора указывали административные центры районов.

Учитывая это, указанный в статье населенный пункт «Краснокамск», в данном случае, скорее всего, не следует понимать, как г. Краснокамск в Пермском крае. С большей вероятностью имеется в виду Краснокамский р-н на севере Республики Башкортостан с административным центром ‒ Николо-Берёзовка.

На отсутствие достоверных данных о нахождении данного вида на территории Пермского края указывают следующие соображения.

Во-первых, нигде в работе не упоминается Пермская обл. как зона распространения D. reticulatus .

Во-вторых, в обзоре иксодовых клещей Пермского края [Лыков, Митрофанова, 1971] D. reticulatus не упоминается; отмечается нахождение только трех следующих видов рода Ixodes: I. persulcatus Schulze, 1930, I. apronophorus Schulze, 1924, I. trianguliceps Birula, 1895.

В-третьих, в ответе на запрос, полученном от управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, клещи рода Dermacentor в рекогносцировочных энтомологических учётах фигурируют, начиная с 2012 г., и только в южных районах Пермского края.

При этом создалась ситуация, при которой реальное распространение и численность клещей рода Dermacentor в Пермском крае оставались неясными.

В результате проведенных нами учетов в 2018 г. удалось подтвердить наличие D. reticulatus в Чайковском, Осинском, Нытвенском и Очерском р-нах Пермского края.

Сборы 2020 и 2021 гг. выявили наличие данного вида в Суксунском р-не Пермского края, а также в микрорайоне Закамск Кировского р-на г. Перми.

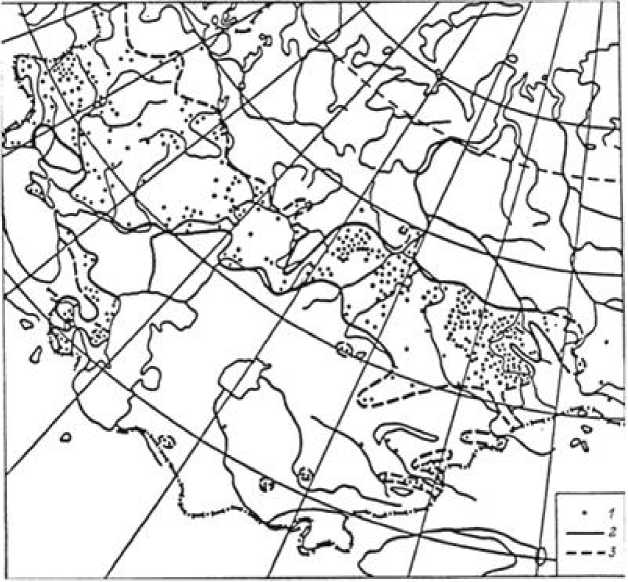

Рекогносцировочные учеты, проведенные со- вида в Чернушенском, Оханском и Чайковском р-трудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло- нах (рис. 2).

гии в Пермском крае» подтвердили наличие этого

Рис. 2. Распространение Dermacentor reticulatus в Пермском крае:

1 - районы, в которых нами был обнаружен D. reticulatus ; 2 - районы, в которых D. reticulatus обнаружен сотрудниками Роспотребнадзора; 3 - районы, в которых D. reticulatus нами не был обнаружен

Таким образом, территория обитания клеща D. reticulatus в Пермском крае в целом совпадает с ботанико-географическим районом широколиственно-елово-пихтовых лесов. Наиболее северные находки данного вида обнаружены в районе южнотаежных пихтово-еловых лесов с преобладанием сельскохозяйственных земель.

Выводы

-

1. Литературные указания о нахождении Dermacentor reticulatus в Краснокамском р-не Пермского края не доказаны.

-

2. Впервые представлено детальное распространение клеща D. reticulatus в Пермском крае. На сегодняшний день данный вид обнаружен в следующих районах: Чайковском, Оханском, Очерском, Нытвенском, Осинском, Чернушенском и Суксунском, а также в Кировском р-не г. Перми (рис. 2).

-

3. Нахождение D. reticulatus в Куединском, Еловском, Бардымском, Частинском, Краснокамском, Пермском р-нах Пермского края и в окрестностях г. Перми пока не подтверждено, но вполне вероятно, т.к. они находятся в том же ботаникогеографическом районе, в которых встречается D.

reticulatus. Несомненно, что для этих, да и для других районов, необходимо проведение дополнительных исследований.

Список литературы Новые данные о распространении Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае

- Балашов Ю.С. Иксодовые клещи ‒ паразиты и переносчики инфекций. СПб.: Наука, 1998. 287 с.

- Беспятова Л.А., Бугмырин С.В. Иксодовые клещи Карелии (распространение, экология, клещевые инфекции): учеб.-метод. пособие. Петрозаводск, 2012. 100 с.

- Кербабаев Э.Б. Мониторинг клещей Dermacentor marginatus Sulzer, 1776 и D. reticulatus Fabricius, 1794 в Европейской части Российской Федерации (анализ литературы за последние 100 лет) // Российский паразитологический журнал. 2010. № 1. С. 56‒62.

- Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей. Роды Dermacentor, Anocentor, Cosmiomma, Dermаcentonomma, Boophilus, Margaropus, Nosomma, Rhipicentor, Rhipicephalus, Boophilus, Margaropus, Anomalohimalaya. M., 1984. 96 с.

- Кулик И.Л., Винокурова Н.С. Ареал лугового клеща Dermacentor pictus в СССР (Ixodidae) // Паразитология. 1983. Т. 17, вып. 3. С. 207–213.

- Лыков В.А., Митрофанова Ю.Г. Материалы по распространению и экологии Ixodes persulcatus P. Sch в Пермской области // Вопросы арахноэнтомологии. Пермь, 1971. С 10‒38.

- Методические указания 3.1.3012-12. Эпидемиология, профилактика инфекционных болезней: сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней. М., 2012. 36 с.

- Олсуфьев Н.Г. К экологии лугового клеща Dermacentor pictus Herm., о происхождении его очагов и путях их ликвидации в средней полосе Европейской части РСФСР // Вопросы краевой, общей, экспериментальной паразитологии и медицинской зоологии. М., 1953. Т. 8. С. 49‒98.

- Померанцев Б.И. Иксодовые клещи (Ixodidae). Л., 1950. 224 с.

- Романенко Н.В. Экологические основы этологии пастбищных иксодовых клещей (Parasitiformes, Ixodidae) при поиске и нападении на прокормителей // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 289. С. 224‒228.

- Филиппова Н.А. Таксономический состав клещей семейства Ixodidae (Acarina, Parasitiformes) в фауне СССР и перспективы его изучения // Паразитологический сборник. Л., 1984. Вып. 32. С. 61‒78.