Новые данные о технологии производства бронзовых мотыг майкопской культуры Северного Кавказа

Автор: Рындина Н.В., Равич И.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Среди изученных ранее с помощью методов современной металлографии 152 бронзовых изделий майкопской культуры по особенностям технологии выделяются две втульчатые мотыги. Одна найдена в поселении Галюгай I, другаяв кургане 1, погребении 70 у с. Заманкул (рис. 1). Обе мотыги подвергнуты всестороннему визуальному и микроструктурному исследованию в лаборатории кафедры археологии МГУ. Его результаты позволили судить не только о технологии их изготовления, но и об особенностях их использования. Технологический цикл изготовления мотыг состоял из отливки заготовок в двусторонних глиняных формах с плоской крышкой и последующей их доработки ковкой. Характерным отличием заключительной кузнечной обработки изделий являлось то, что упрочняющий наклеп лезвия использовали только при формовке мотыги из Заманкула (см. различие их микроструктур на рис. 3). Это наблюдение позволяет заключить, что подобное орудие возможно было использовать и в аграрных, и в строительных работах. Низкая твердость лезвия и малый вес мотыги из Г алюгая I позволяют думать о ее культовом назначении

Майкопская культура, коллекция бронзовых изделий, втульчатые мотыги, состав металла, технология производства

Короткий адрес: https://sciup.org/14328177

IDR: 14328177

Текст научной статьи Новые данные о технологии производства бронзовых мотыг майкопской культуры Северного Кавказа

Новое направление в изучении истории древней металлургии Северного Кавказа связано с анализом технологии производства майкопских изделий из металла на основе использования методов современной металлографии и сканирующей электронной микроскопии. Такой методический путь исследований удалось реализовать в работе, проводимой на протяжении последних лет в лаборатории структурного анализа кафедры археологии МГУ с применением современного оборудования. В основу реконструкции методов обработки майкопского металла были положены изготовленные в лабораторных условиях модельные образцы. В итоге их изучения были составлены атласы микроструктур двойных медно-мышьяковых и тройных медно-мышьяково-никелевых бронз, подвергнутых различным режимам литья, ковки и разнотемпературного отжига. Иллюстрации из атласов позволили получить данные для детальной расшифровки микроструктур майкопских изделий.

Объектом технологического исследования стали образцы 152 майкопских находок, полученных в музеях Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Их общий набор и связь с памятниками различных локальных вариантов майкопско-новосвободненской общности (МНО) показан в табл. 1. Напомним, что расширенное понятие майкопской культуры как «майкопско-новосвободненской общности», включающей в себя четыре локальных варианта (галюгаевско-серёгинский, псекупский, новосво-бодненский и долинский), было введено в научный оборот С. Н. Кореневским (2004. С. 51–58).

Результаты технологического изучения обозначенных в табл. 1 находок детально рассмотрены в недавно опубликованных работах ( Рындина, Равич , 2013; 2014). Поэтому в настоящей статье приведем лишь те выводы, которые наиболее важны для дальнейшего анализа технологии майкопских мотыг. Так, бесспорно установлено, что основная масса майкопских изделий связана с продукцией местного металлопроизводства, что подтверждает ранее высказанные предположения исследователей. Доказан высочайший уровень этого металлопроизвод-ства, которое базировалось на использовании 11 технологических схем, включавших сложнейшие виды литья полуфабрикатов изделий и их последующую ковку в различных температурных режимах. Показано, что майкопские мастера при формовке орудий труда и предметов вооружения регулярно упрочняли их рабочие окончания с помощью холодной деформации. В предварительном плане

Таблица 1. Распределение металлографически исследованных категорий изделий по локальным вариантам МНО

Новые технологические наблюдения, полученные при поверхностном технологическом осмотре и микроструктурном анализе двух бронзовых мотыг из памятников галюгаевско-серёгинского варианта МНО, вновь возвращают нас к теме виртуозного совершенства местного кузнечного и литейного ремесла.

Первая мотыга (рис. 1, 1 ) найдена при раскопках поселения Галюгай I на среднем Тереке (Курский район Ставропольского края). Она была обнаружена в 1985 г. С. Н. Кореневским в центральной части поселка, внутри площади жилища ( Кореневский , 1995. С. 63, 64). Вокруг мотыги зафиксированы скопления керамических обломков и куски обожженного турлука, покрывавшего очаг ( Кореневский , 1995. С. 91. Рис. 4; 2011. С. 84). По материалам памятника (керамика, кости животных) получены три радиоуглеродные даты: 3610–3354, 3355–3100, 3240–3100 ( Кореневский , 2008. С. 85. Табл. 2)1. Они укладываются во временной интервал около 500 лет. По справедливому заключению М. Б. Рысина, такой диапазон делает их маловероятными, поскольку длительность обитания на майкопских стоянках была кратковременной ( Рысин , 2012. С. 108). В связи с этим кажется более обоснованным датировать мотыгу из Галюгая I в обобщенной форме, связывая ее со вторым, средним, периодом в истории МНО ( Кореневский , 2011. С. 110).

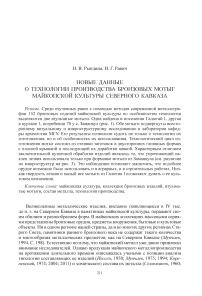

Рис. 1. Майкопские мотыги, прошедшие микроструктурное исследование

1 – поселение Галюгай I; 2 – Заманкул, курган 1, погребение 70

Условные обозначения : номерами и сетчатой штриховкой показаны места изготовления шлифов; точечным заполнением обозначены вмятины на спинке орудий, возникшие в результате удаления литников

Обозначим размеры мотыги. Ее длина – 135 мм, высота обуха – 36, ширина втулки – 39, диаметр верхнего отверстия – 28, диаметр нижнего отверстия – 25, длина лезвия – 79, ширина «талии» клина – 36 мм. Клин мотыги слегка опущен вниз (угол наклона – 9°), а сам режущий край имеет четкий скос по отношению к плоскости спинки орудия. Вес мотыги – 495 г.

Состав металла мотыги был исследован с помощью спектрального анализа в лаборатории Института истории материальной культуры РАН Санкт-Петербурга В. А. Галибиным. Анализ проводился по трем пробам, изъятым из разных участков втулки орудия (см. табл. 2). По полученным результатам очевидно, что изделие изготовлено из мышьяковой бронзы, содержание мышьяка в которой составляет около 3 %.

Таблица 2. Результаты спектрального анализа мотыги из Галюгаевского I поселения

|

Шифр лаборатории |

Сu |

Sn |

Pb |

Zn |

Bi |

Ag |

Sb |

As |

Fe |

Ni |

Au |

Сo |

|

536-16 |

осн. |

– |

0,015 |

0,09 |

0,004 |

0,011 |

0,014 |

2,9 |

0,025 |

0,11 |

– |

0,004 |

|

536-17 |

осн. |

– |

0,017 |

0,08 |

0,004 |

0,025 |

0,014 |

3,0 |

0,065 |

0,12 |

– |

0,004 |

|

536-18 |

осн. |

– |

0,022 |

0,04 |

0,005 |

0,016 |

0,014 |

3,3 |

0,004 |

0,13 |

– |

0,004 |

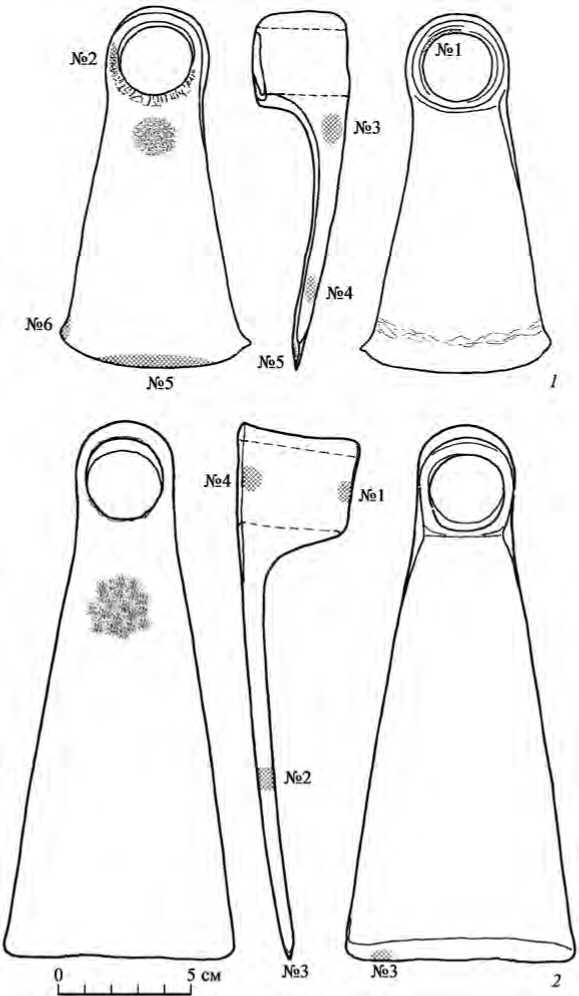

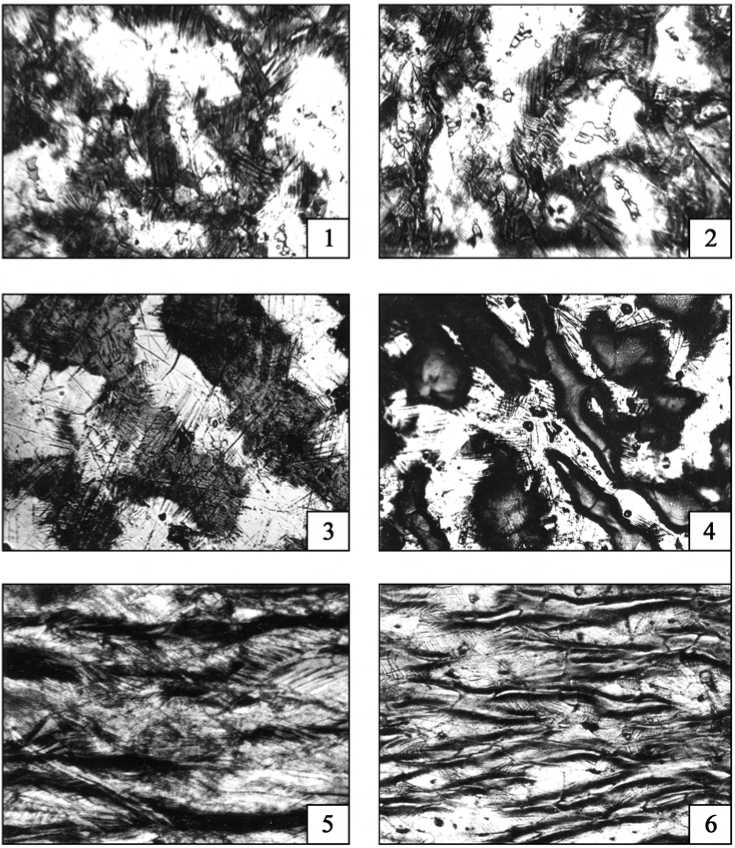

При поверхностном осмотре мотыги обратили на себя внимание кольцевидные заливы металла, расположенные вокруг верхнего и нижнего контуров ее втулки (рис. 2). Очевидно, что заливы образовались из-за просачивания расплава вдоль стержня, вставленного в литейную форму для получения отверстия втулки. Боковые литейные швы на орудии не обнаружены. Расположение литника, через который поступал металл в отливку, обозначен на рис. 1 точечным заполнением, выявляющим округлую вмятину на спинке мотыги поблизости от втулки. Все эти данные показывают, что основой для формовки мотыги служила литая заготовка. Но на ее поверхности присутствуют и следы последующей кузнечной доработки. На втулке, а также на брюшке орудия, вплоть до его лезвийной кромки, были зафиксированы еле различимые вмятины, связанные с ковкой. Их размер (7 х 15 мм), видимо, соответствовал рабочей части кузнечного инструмента. На границе перехода брюшка в скос лезвия были видны вмятины меньшего размера - 4 х 10 мм, свидетельствующие о применении более миниатюрного инструмента.

Попытаемся восстановить характер литейной формы, в которой был отлит полуфабрикат изделия (рис. 2). Большую помощь в решении этой проблемы оказали консультации, полученные от профессора кафедры технологии литейных процессов Национального технологического университета (бывший МИСиС) Михаила Владимировича Пикунова. По мнению М. В. Пикунова, форма была двусторонней и имела горизонтальный разъем. В нижней полуформе располагалась вся полость для отливки вместе с основанием для вставного стержня. Верхняя полуформа представляла собой почти плоскую плиту с двумя отверстиями: одно глухое для верхнего знака стержня, а другое сквозное, служившее каналом

Рис. 2. Поселение Галюгай I. Заливы, забитые ковкой, возникшие при литье вокруг втулки мотыги

1 – со стороны спинки орудия; 2, 3 – со стороны брюшка для заливки расплава. Толщина верхней плиты составляла не менее 15–20 мм, что обеспечивало соответствующую длину канала-литника. Только при такой его величине возможно было обеспечить необходимое давление металла для полного заполнения им полости формы, а также для образования заливов вокруг верхней и нижней части стержня. После извлечения отливки из формы литник с ее поверхности удалялся. Форма была одноразовой и, скорее всего, изготовленной из глины. По мнению М. В. Пикунова, отсутствие усадочной раковины на поверхности орудия свидетельствует, что она осталась в литнике.

Обратим внимание на литейные формы, близкие по типу к вышеописанной, из памятников эпохи бронзы Ближнего Востока и Средней Азии. В металлургической мастерской Тепе-Габристана на северо-западе Ирана найдены две нижние, основные створки литейных форм из глины, приближающиеся по конфигурации к майкопской форме. Однако при сходстве их конструкций и способов изготовления отливок формы служили для литья втульчатых клевцов с односторонне-или двусторонне-заостренным окончанием. Они датируются концом V – IV тыс. до н. э. ( Majidsadeh , 1979. Р. 84. Fig. 2-2, 2-3; Piggot , 1999. P. 111). Еще одна изложница близкой конструкции известна из иранского памятника Гиссар (слой III) эпохи средней бронзы (III тыс. до н. э.). Она также изготовлена из глины и предназначалась для отливки двустороннего орудия типа топора-кирки или топора-клевца с характерной удлиненной вниз втулкой ( Yule , 1982. Abb. 2212). Однако известны и литейные формы для мотыг. Нижняя створка такой формы из глины найдена в процессе раскопок литейной мастерской на поселении Гонур на юге Средней Азии ( Папахристу , 2010. С. 271. Рис. 4; 5). По мнению В. А. Сарианиди, мастерская может быть датирована началом II тыс. до н. э. (Там же. С. 266).

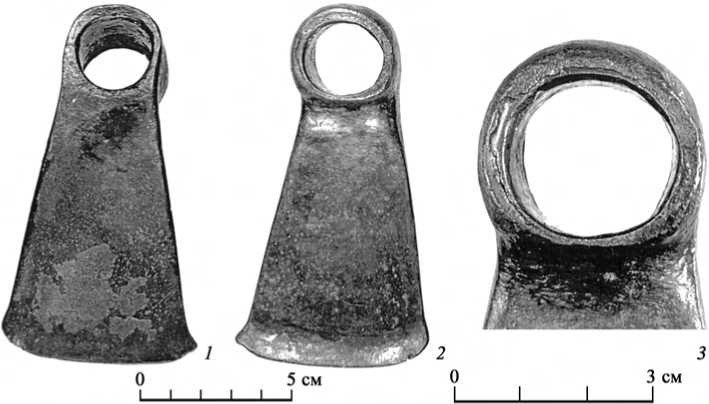

Для более детальной реконструкции технологии обработки мотыги из Га-люгая I на ее поверхности с помощью подполировки металла было изготовлено шесть шлифов (рис. 1, 1 ). Два шлифа расположены на внешней поверхности втулки (№ 1, 2), два – на боковой части мотыги вдали и вблизи от лезвия (№ 3, 4), два – на сечении лезвия (№ 5, 6). Металлографическое исследование шлифов показало, что микроструктура мотыги характеризуется очень крупными дендритами, свидетельствующими о том, что перед литьем форму сильно прогрели (рис. 3, 1, 2 ). Рисунок дендритов на всех изученных участках мотыги и даже на сечении ее лезвия не был искажен. На фоне дендритов были заметны полиэдры (диаметром 0,035–0,045 мм) без полос скольжения. Эти данные показывали, что мотыгу не подвергали сильной проковке, а лишь уплотняли ее поверхность при помощи холодной деформации с обжатием не более 20%. После ковки изделие отжигали при температуре 600° С. Все особенности конфигурации мотыги, включая изгиб корпуса, расширение лезвия и его скос, получены с помощью литья. Отсутствие полос скольжения в полиэдрах показывает, что после отжига мотыгу не упрочняли с помощью холодной проковки, как это делали применительно к большинству учтенным в табл. 1 орудиям труда и предметам вооружения майкопской культуры. Не удивительно, что показатели твердости ее лезвия оказались заниженными по сравнению с прочими майкопскими изделиями (62 кг/мм2).

Вторая исследованная мотыга (рис. 1, 2 ) открыта в 1993 г. при раскопках погребения 70 в кургане 1 у с. Заманкул в Северной Осетии ( Кореневский, Росту-нов , 2004. С. 153, 155. Рис. 7, 4 ). В прямоугольной погребальной яме находились останки двух человек – мужчины и женщины. Мотыга была найдена в северозападном углу ямы вместе с развалом двух сосудов, бронзовым теслом и топором. Радиоуглеродная дата погребения: 3640–3500 гг. до н. э., что вновь связывает ее со вторым периодом в истории МНО ( Кореневский, Ростунов , 2004. С. 148; Кореневский , 2011. С. 110).

Мотыга имеет длину 200 мм, высота ее обуха составляет 42 мм, ширина втулки – 36, диаметр верхнего отверстия – 30, диаметр нижнего – 28, ширина «талии» клина – 34 мм. Угол наклона клина – 12°. Край его лезвия снизу заточен «на скос». Вес мотыги – 850 г.

Судить о составе металла мотыги можно по результатам спектрального анализа, проведенного в лаборатории ГосНИИР А. Ф. Дубровиным. Приведем полученные им данные: Сu – осн.; Sn – 0,01; Pb – 0,01; Bi – 0,002; Ag – 0,006; Sb – 0,003; As – 4,0; Fe – 0,01; Ni – 0,5; Сo – 0,005. Итак, орудие изготовлено, как и мотыга Галюгая I, из мышьяковой бронзы (4 % As). Присутствие никеля в количестве 0,5 % вряд ли позволяет расценивать исходный сплав как тройную бронзу Сu–As–Ni. В ранее опубликованных работах мы показали, что граница искусственного легирования никелем соответствует его наличию в количестве 0,8–1 % ( Рындина, Равич , 2013. С. 101; Равич, Рындина , 2013. С. 91).

При визуальном технологическом осмотре мотыги вдоль краев ее втулки были заметны кольцеобразные наплывы металла. Литейные швы и усадочные раковины отсутствовали. На спинке орудия, неподалеку от втулки, также прослежена вмятина от удаленного литника (рис. 1, 2 ). Судя по этим наблюдениям, литейная форма для получения полуфабриката изделия была аналогична той, которую применяли при литье мотыги из Галюгая I. Микроструктурное

Рис. 3. Микроструктуры изученных мотыг из поселения Галюгай I (1, 2) и кургана у с. Заманкул (3–6)

1 – шлифы № 3, 4 на боковой части мотыги; 2 – шлиф № 5 у кромки лезвия; 3 – шлиф № 1 на боковой поверхности втулки; 4 – шлиф № 2 на средней части боковины орудия; 5, 6 – шлиф № 3 у кромки лезвия;

1-3, 5 - х 500; 4, 6 - х 340

исследование нескольких шлифов, расположенных на подполированной боковой поверхности втулки (№ 1, 4), на средней части боковины орудия (№ 2), а также на заостренном крае лезвия (№ 3), позволило уточнить результаты визуальных наблюдений. На шлифах № 1, 2 и 4 выявилась крупнодендритная структура с ненарушенным рисунком дендритов. На их фоне располагались рекристаллизованные зерна диаметром 0,035–0,045 мм с полосами скольжения (рис. 3, 3, 4). На шлифе № 3 были обнаружены волокнисто вытянутые дендриты и мелкие полиэдры размером 0,025 мм также с заметно выраженными полосами скольжения (рис. 3, 5, 6). На основе этих наблюдений можно заключить, что вначале отливалась заготовка орудия, близкая к его конечной форме. Форма, как и в первом случае, сильно прогревалась перед заполнением расплавом. После литья заготовку ковали вхолодную с обжатием не более 20–40 % для уплотнения металла и его упрочнения. Чтобы сформировать и упрочнить лезвие, металл подвергали вытяжке со значительной деформацией (60–80 %). Ковка сопровождалась промежуточными отжигами при 400–500°С. Заключительной операцией обработки мотыги являлся упрочняющий холодный наклеп ее лезвия с обжатием 40–60 %. Не случайно поэтому, что его твердость оказалась значительно более высокой, чем у мотыги из Галюгая I (142 кг/мм2).

Кроме исследованных мотыг известны еще две находки подобных орудий из майкопских памятников. Одна обнаружена в знаменитом Майкопском кургане (ОАК..., 1900. С. 9. Рис. 34), другая – в погребении 150 Псекупского могильника ( Ловпаче , 1985. С. 31. Табл. II. Рис. 1). К сожалению, металл этих орудий до сих пор не изучен с помощью микроструктурного анализа. По справедливому заключению С. Н. Кореневского, основным носителем идеи производства втульчатой мотыги с цилиндрической втулкой на Северном Кавказе стали племена галюга-евско-серегинского варианта МНО, где они изготавливались местными литейщиками и кузнецами. При этом майкопцы выработали свою форму мотыг, заметно отличную по типу от орудий Ирана и Южной Месопотамии ( Кореневский , 2011. С. 81, 82).

В заключение затронем проблему способов использования двух изученных орудий. О рабочих функциях мотыг мы знаем прежде всего из этнографических наблюдений. Они связывают мотыгу с аграрными работами по взрыхлению почвы перед посевом зерновых культур (Основы этнологии…, 2007. С. 115). Значительно шире описывают операции, которые производились подобными орудиями, мифы древнего Шумера (От начала…, 1997. С. 80–84, 372). У шумеров этот инструмент используется и для аграрных, и для строительных работ. Мотыгу применяют для подтески деревянных изделий, для перерубания прутьев и корней в земле и даже при сооружении жилых построек. Все эти функции возможно было реализовать лишь с помощью крупногабаритного орудия, отличающегося значительным весом и высокой твердостью лезвия. Подобным требованиям отвечала мотыга из Заманкульского кургана, но мотыга из Галюгая явно не соответствовала им. Находка столь ценного, но крайне легкого по весу и недостаточно твердого инструмента в пределах площади жилища заставляет задуматься, не мог ли он быть объектом культа? О возвеличивании культовой значимости мотыги можно судить по тексту шумерийского мифа «О мотыга, мотыга, мотыга» (Спор мотыги с плугом) (Kramer, 1944. P. 51–53; Jacobsen, 1946. P. 134–137). В этом мифе повествуется о том, что мотыгу сделал сам бог-творец Энлиль в момент создания мира. Он возвысил значение мотыги, изготовив ее из золота и использовал для отделения земли от неба. Культовая ценность шумерийской мотыги подчеркивается и тем, что она находится под контролем особого административного лица и хранится под присмотром в его доме. Нельзя ли считать жилище Галюгая I, в котором найдена майкопская мотыга, домом такого «надзирателя» над этим орудием и одновременно культового лидера май-копцев2, о котором упоминает более поздний шумерийский миф? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, но можно с определенной долей вероятности предположить, что дом в Галюгаевском I поселении служил местом поклонения мотыге.

Список литературы Новые данные о технологии производства бронзовых мотыг майкопской культуры Северного Кавказа

- Галибин В. А., 1991. Особенности состава находок из цветного и благородного металла из памятников Северного Кавказа эпохи ранней и средней бронзы//Древние культуры Прикубанья/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 59-69.

- Иессен А. А., 1950. К хронологии больших кубанских курганов//СА. Вып. XII. С. 157-200.

- Кореневский С. Н., 1974. О металлических топорах майкопской культуры//СА. № 3. С. 14-32.

- Кореневский С. Н., 1995. Галюгай I -поселение майкопской культуры. М.: Координационно-методический центр прикладной этнографии Ин-та этнологии и антропологии РАН. 188 с.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья (майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии). М.: Наука. 243 с.

- Кореневский С. Н., 2008. Современные проблемы изучения майкопской культуры//Археология Кавказа и Ближнего Востока: Сб. к 80-летию чл.-корр. РАН проф. Р. М. Мунчаева/Отв. ред. Н. Я. Мерперт, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 71-122.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. 335 с.

- Кореневский С. Н., Ростунов В. Л., 2004. Большие курганы майкопской культуры у с. Заманкул в Северной Осетии//Памятники археологии и древнего искусства Евразии/Отв. ред. А. Н. Гей. М.: ИА РАН. С. 148-167.

- Ловпаче Н. Г., 1985. Могильники в устье реки Псекупса//Вопросы археологии Адыгеи/Отв. ред. Н. В. Анфимов. Майкоп: Адыгейский НИИ экономики, языка, литературы и истории. С. 16-64.

- Мунчаев Р. М., 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.: Наука. 415 с.

- Мунчаев Р. М., 1994. Майкопская культура//Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа/Отв. ред. К. X. Кушнарёва, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 158-225.

- Основы этнологии: учебное пособие/Ред. В. В. Пименов. М.: МГУ 696 с.

- От начала начал: антология шумерской поэзии/Ред. В. К. Афанасьева. СПб.: Петербургское востоковедение. 496 с.

- ОАК., 1900. Отчет Императорской археологической комиссии за 1897 г. СПб. 192 с.

- Папахристу О. А., 2010. Литейные формы из мастерской столичного Гонура (предварительное сообщение)//На пути открытия цивилизации: Сб. к 80-летию В. И. Сарианиди/Отв. ред. П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. СПб.: Алетейя. С. 265-284.

- Равич И. Г., Рындина Н. В., 2013. Мышьяково-никелевые бронзы майкопской культуры Северного Кавказа (особенности состава, способов получения, технологии)//КСИА. Вып. 230. С. 84-98.

- Рындина Н. В., Равич И. Г., 2013. Металл майкопской культуры Северного Кавказа в свете аналитических исследований//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов/Отв. ред. Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. Вып. 3. М.: Таус. С. 89-110.

- Рындина Н. В., Равич И. Г., 2014. Общее и особенное в технологии металлопроизводства майкопских племен Северного Кавказа//Древние культуры Юго-Восточной Европы и Западной Азии: Сб. к 90-летию со дня рожд. и пам. Н. Я. Мерперта/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: ИА РАН. С. 135-154.

- Рысин М. Б., 2012. Проблемы хронологии и периодизации майкопских памятников Северного Кавказа (радиокарбонные датировки и традиционная археологическая типология)//Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 2. СПб.: ИИМК РАН: Периферия. С. 107-113.

- Селимханов И. Р., 1960. Историко-химическое и аналитическое исследование древних предметов из медных сплавов/Отв. ред. М. А. Кашкай, В. А. Пазухин. Баку: АН Азербайджанской ССР 183 с.

- Черных Е. Н., 1966. История древнейшей металлургии Восточной Европы/Отв. ред. Б. А. Колчин, А. А. Формозов. М.: Наука. 143 с.

- Jacobsen T., 1946. Sumerian Mythology: A Review Article//Journal of Near Eastern Studies. Vol. 5. No. 2. Chicago: University of Chicago Press. P. 128-152.

- Kramer S. N., 1944. Sumerian Mythology. Philadelphia: American Philosophical Society: University of Pennsylvania Press. 130 p.

- Majidzadeh Y., 1979. An early prehistoric coppersmith workshop at Tape Ghabristan//Akten des VII Internationalen Kongresses für Iranische Kunst und Archäologie. Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 6. P. 82-92.

- Pigott V. C., 1999. A heartland of metallurgy. Neolithic and chalcolithic metallurgical origins on the Iranian Plateau//The Beginnings of Metallurgy/Eds A. Hauptmann, E. Pernicka, T. Rehren, Ü. Yalçin. Bochum: Bochum Bergbau Museum. P. 107-120. (Der Anschnitt; Beiheft 9.)

- Yule P., 1982. Tepe Hissar: Neolithische und kupferzeitliche Siedlung in Nordostiran. München: Beck. p. (Materialien Zur Allgemeinen Und Vergleichenden Archäologie; Bd. 14).