Новые данные по фауне памятника Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

Автор: Сердюк Н.В., Шнайдер С.В., Алишер Кызы С., Абдыканова А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты анализа остатков мелких млекопитающих с памятника Обишир-5, расположенного в южной части Ферганской долины. Памятник был открыт в 1965 г. и исследовался на протяжении нескольких лет, позднее, в 2015 г., раскопки были возобновлены с целью пополнения археологической коллекции и уточнения возраста данного памятника. Комплексные исследования на Обишире-5 проводились в период 2015-2019 гг. силами международной российско-кыргызской экспедиции. Согласно полученным результатам на памятнике выделяется шесть литологических слоев (от 0 до 5), сложенных коричневатыми суглинками. Нижние слои датируются ок. 13 тыс. л.н., средняя пачка отложений - порядка 10-7 тыс. л.н., верхние слои относятся к периоду бронзы -Средневековья. Впервые на этом местонахождении были отобраны остатки мелких позвоночных. Полевые работы выполнялись согласно методикам и стандартам, принятым в современной полевой археологии. Сбор материала по мелким млекопитающим осуществлялся традиционными методами путем промывки породы, затем просушки и извлечения костных элементов. Всего было обнаружено 2 240 костных фрагментов, большая часть которых неопределима. Для идентификации пригодны оказались 69 костных элементов, они принадлежат грызунам, зайцеобразным и рукокрылым. Преобладающим видом в ископаемой фауне оказалась восточная слепушонка Ellobius ex gr. tancrei. Общий состав фауны указывает на мягкий климат, а также на доминирование открытых биотопов (альпийских лугов, степей, полупустынь). Древесная и кустарничковая растительность встречалась по бортам ручьев и низин. По степени фоссилизации материала возраст фауны оценивается как голоценовый - позднеплейстоценовый.

Центральная азия, поздний плейстоцен, ранний голоцен, фауна, мелкие млекопитающие, археологический памятник

Короткий адрес: https://sciup.org/145145616

IDR: 145145616 | УДК: 569:791(571) | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.238-243

Текст научной статьи Новые данные по фауне памятника Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

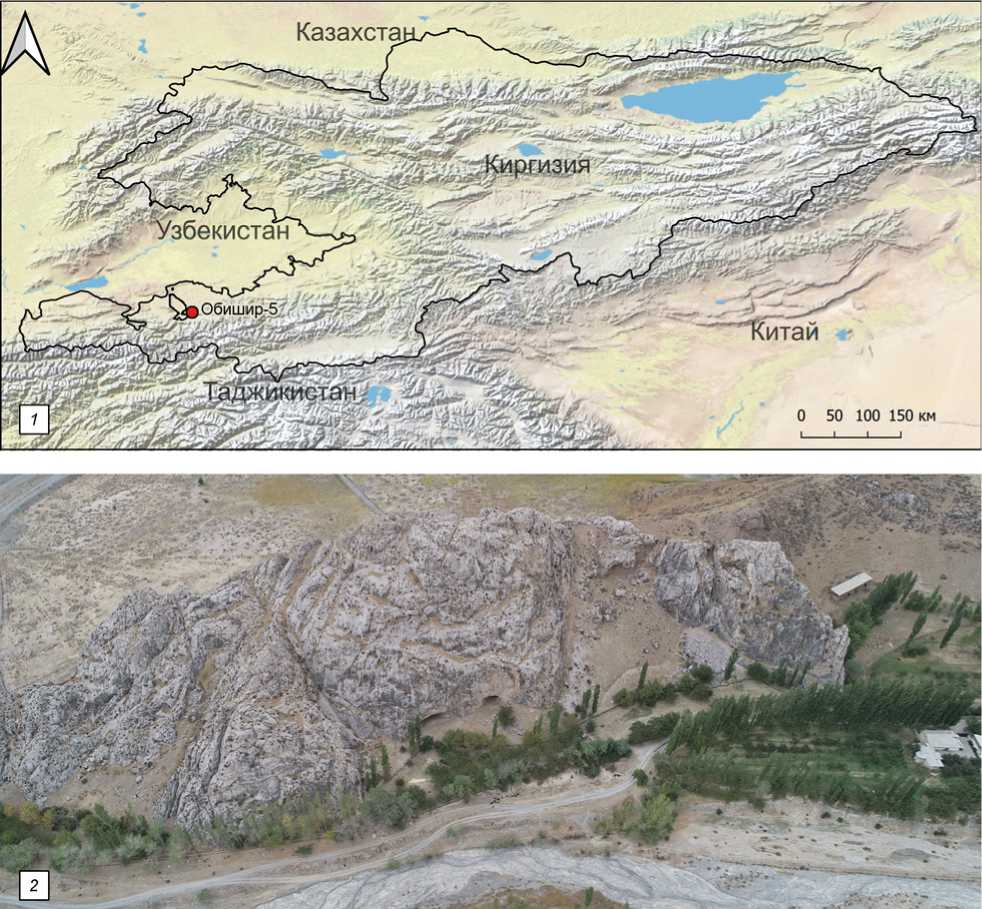

Ферганская долина на протяжении развития человеческой истории являлась оживленным цивилизационным перекрестком для народов, заселявших различные регионы Центральной Азии начиная с эпохи палеолита вплоть до неолитического и более позднего времени [Krivoshapkin et al., 2020; Шнайдер и др., в печати]. Наиболее интенсивное заселение региона связывается с периодом позднего плейстоцена – раннего голоцена; одним из опорных памятников этого периода в регионе является грот Обишир-5 (рис. 1, 1 ). Стоянка была обнаружена в 1965 г. и после исследовалось под руководством У.И. Исламова в течение семи полевых сезонов [Исламов, 1980]. В этот период не проводилось сбора мелких изделий и остатков мелких позвоночных в силу использовавшейся в то время методики проведения раскопок.

В 2015 г. было возобновлено изучение памятника с целью уточнения его культурно-хронологической атрибуции посредством применения междисциплинарного подхода [Шнайдер, Абды-канова, Кривошапкин, 2015]. В ходе настоящих работ уточнена стратиграфическая ситуация на памятнике. Установлено, что на нем выделяется шесть литологических слоев (от 0 до 5), сложенных коричневатыми суглинками, различающихся по плотности, оттенку, количеству и размерности обломочного изве стнякового материала. Общая структура отложений характеризуется наклоном, идущим от внутренней части грота к юго-западу, и большим количеством кротовин. Слои 5–4 датируются ок. 13 тыс. л.н., слои 3–2 – 10–7 тыс. л.н., слой 1 относится к эпохе бронзы – Средневековья [Taylor et al., in Print]. Общая раскопанная площадь на настоящий момент составляет 22 м2 (рис. 1, 2 ).

Полевые работы на памятнике Обишир-5 проводились согласно методикам и стандартам, принятым в современной полевой археологии, включающим прежде всего детальную пространственную фиксацию положения всех находок. Полевая документация велась преимущественно электронным

спо собом (использование тахеометра, полевого контроллера, фотограмметрии).

Сбор материала по мелким млекопитающим осуществлялся традиционными методами путем промывки породы на ситах с шириной ячей 1 × 1 мм с последующими просушкой и извлечением костных элементов. Цвет материала – от светло-желтого до коричневого у фоссильных находок и белый или кремовый у голоценовых, субфоссильных. На части материала отмечены характерные следы воздействия желудочного сока, что предполагает по-гадковое происхождение остатков [Andrews, 1990, p. 4; Denys et al., 2018, p. 873].

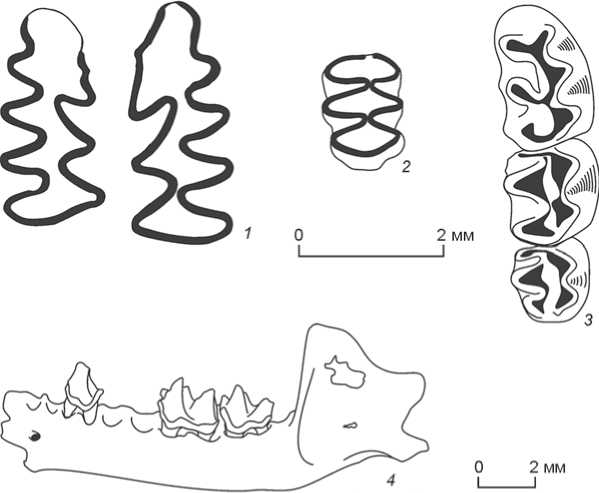

Всего было обнаружено 2 240 ко стных фрагментов, большая часть (почти 97 %) которых представляет собой неопределимые мелкие обломки длинных ко стей конечностей млекопитающих, разрозненные резцы, фрагменты челюстей. Количество материала, доступного для идентификации, невелико (см. таблицу ). До вида или рода возможно определить лишь 69 костных элементов. Большая часть из них принадлежит грызунам, три фрагмента – зайцеобразным и два – рукокрылым (рис. 2). Наибольшее количество материала обнаружено в слоях 2.2, 2.3 и 3 (см. таблицу ).

Как показали наши ранее проведенные исследования по посткраниальному скелету мелких млекопитающих, при незначительном количестве материала на исследуемой точке в анализе необходимо учитывать любой хоть сколько-нибудь пригодный фрагмент скелета [Сердюк, Колобова, 2019]. Этот постулат приемлем для скудной фауны Обиши-ра-5. Использование посткраниальных фрагментов позволило дополнить список фауны Обишира Spermophilus sp., Myotis sp. и Ochotona sp. Из костных остатков летучих мышей в фауне Обишира найдены фрагмент нижней челюсти и плечевая кость с дистальным эпифизом. Они принадлежат представителям рода Myotis . Из зайцеобразных отмечены пищуха (без видовой принадлежности) и мелкий заяц, вероятно, толай. Наиболее многочисленны

Рис. 1. Расположение памятника Оби-шир-5 ( 1 ) и вид на него ( 2 ).

остатки грызунов. Единичны находки суслика Spermophilus sp., лесной мыши Apodemus sp., домовой мыши Mus musculus , серебристой скальной полевки Alticola argentatus , тушканчиков Allactaginae. Дважды в отложениях отмечены обыкновенный хомячок Cricetulus migratorius , крыса Rattus sp., краснохвостая песчанка Meriones

Рис. 2. Костные элементы мелких млекопитающих из грота Обишир-5.

1 – первые нижнекоренные Ellobius ex gr. tancrei ; 2 – Meriones cf. libyscus ; 3 – Cricetulus migratorius ; 4 – фрагмент нижней челюсти Myotis cf. blythii.

Общий видовой состав мелких млекопитающих Обишира-5

|

Виды |

Слои |

||||||

|

1 |

2 |

2.1 |

2.2 |

2.3 |

3 |

4 |

|

|

Myotis cf. blythii Tomes, 1857 |

1/1* |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Myotis sp. Kaup |

– |

– |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

|

Cricetulus migratorius (Pall.) |

1/1 |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

– |

|

Spermophilus sp. Cuvier F. |

– |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

– |

|

Mus musculus L. |

– |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

– |

|

Rattus sp. Fisher von Waldheim |

— |

— |

1/1 |

1/1 |

— |

– |

— |

|

Apodemus sp. Kaup |

– |

1/1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Alticola argentatus (Sev.) |

– |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

– |

|

Ellobius ex gr. tancrei Blasius |

– |

1/1 |

– |

9/4 |

4/3 |

6/2 |

1/1 |

|

Ellobius sp. Fisher von Waldheim |

– |

1 |

– |

9 |

7 |

14 |

1 |

|

Allactaginae |

– |

– |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

|

Meriones cf. libyscus Licht. |

– |

1/1 |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

|

Ochotona sp. Link |

– |

– |

– |

1/1 |

1/1 |

– |

– |

|

Lepus sp. L. |

– |

– |

– |

1/1 |

– |

– |

|

|

Итого |

2 |

4 |

1 |

25 |

15 |

20 |

2 |

*Первая цифра – количество костных остатков, вторая – минимальное количество особей.

cf. libyscus . Преобладающими находками были остатки восточной слепушонки Ellobius ex gr. tancrei .

Современные виды сформировались уже к середине плейстоцена, в голоцене наблюдается флуктуация ареалов, связанная с изменением климата. Таким образом, используя данные по ископаемой фауне, можно строить палеореконструкции для конкретной территории.

Считается, что из-за высокой мобильности летучие мыши не самый удачный объект для зоогеографических и палеонтологических построений. Несмотря на это у них есть определенные биотопи-ческие привязанности. Так, например, остроухая ночница Myotis blyttii населяет лесные и аридные стации [Газарян, 2017]. Кроме того, этот вид связан со средиземноморским центром происхождения летучих мышей и не обладает хорошей экологической гибкостью [Кузякин, 1950].

Остатки наземных мелких млекопитающих больше подходят для палеореконструкций. Грызуны и зайцеобразные – специализированные зелено-яды и, как правило, зависят от своих кормовых баз. Изменение структуры растительного сообщества повлечет за собой перемену состава фауны мелких млекопитающих. Зайцы достаточно пластичны в экологическом отношении, имеют широкий ареал обитания и населяют леса и открытые пространства. Заяц толай типичен для пустынь и полупустынь, может встречаться в горах до 3 000 м над ур. м. [Громов, Ербаева, 1995, с. 33]. У пищух встречаются три экотипа, четко соотносящиеся с выделенными подродами [Lanier, Olson, 2009]. Одни предпочитают открытые луговые пространства (подрод Ochotona ) и роют норы, вторые населяют каменистые осыпи ( Pika )

и в качестве убежищ используют естественные расщелины, а третьи ( Conothoa ) занимают промежуточное положение между двумя первыми [Reese, Lanier, Sargis, 2013]. Дальнейшее детальное исследование пищух из Обишира позволит установить их принадлежность к конкретному подроду и уточнить биотоп обитания. Помимо Pika и Conothoa, с каменистыми осыпями тесно связана жизнь скальных полевок. Серебристая скальная полевка предпочитает альпийские и субальпийские луга.

Современные лесные и домовые мыши – семе-нояды и отдают предпочтение злаковым, бобовым, сложноцветным. Ле сные мыши распространены в лесах и лугостепных ландшафтах с кустарником. Для современных домовых мышей наиболее благоприятны степные зоны, пустынные степи и полупустыни, где они могут не использовать для зимовок человеческие жилища. Представители рода Mus весьма чувствительны к недостатку воды. Крысы обитают в лесах речных долин, в горах и в полупустынях. Серый хомячок распространен от лесостепи до полупустынь, избегает песчаных пустынь и не проникает в высокогорья с хорошо выраженным лесом, обычен в равнинной и горной степях [Громов, Ербаева, 1995, с. 315]. Песчанки и тушканчики – индикаторы разнообразных полупустынь. Краснохвостая песчанка обитает на высотах до 2 000 м над ур. м., встречаясь в предгорных эфемеровых полупустынях.

Самые многочисленные находки в фауне Обиши-ра – это остатки слепушонок. Видовая диагностика слепушонок основана на строении черепа, костного неба и альвеолярного отростка [Огнев, 1950, с. 659], а также морфологии третьего верхнего моляра. Сре- ди остатков обиширских слепушонок отмечены в основном разрозненные зубы, наиболее близкие по морфологии к зубам восточной слепушонки. Все представители рода слепушонок ведут роющий образ жизни, встречаются в степях и лугах, избегают увлажненных участков, а глубокое промерзание почв в зимний период для них губительно.

Состав фауны свидетельствует о том, что в период накопления осадков в районе Обишира-5 преобладали открытые стации – альпийские луга, степи, полупустыни. Борта ручьев и низин покрывали леса и кустарники. Зимы были мягкие. Ферганская долина – межгорная депрессия, окруженная горными хребтами. На западе они размыкаются, образуя Ходженские ворота – неширокое пространство, отделяющее долину от пустыни Голодная степь. Такое положение Ферганы обеспечивает географическую изоляцию для наземных позвоночных, ее населяющих. В подобных анклавах фауны могут существовать длительное время, не испытывая воздействия биотических факторов соседних территорий.

Ископаемая фауна Обишира-5 содержит виды, и сейчас обитающие на территории Кыргызстана, в то же время в ней нет видов, у которых сегодня был бы иной ареал обитания. Возможно, это связано с консервативностью природных условий Ферганской долины. По степени фоссилизации материала возраст фауны нами оценивается как голоценовый – позднеплейстоценовый. Дальнейшее исследование ископаемых фаун Ферганской долины позволит определить эволюционную продвину-тость найденных видов и дать более полное заключение об их возрасте.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-09-00222.

Список литературы Новые данные по фауне памятника Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

- Газарян C.B. Остроухая ночница, Myotis blythii (Vespertilionidae, Myotinae), на российском Кавказе // Plecotus et al. - 2017. - Вып. 20. - С. 30-53. - URL: http:// zmmu.msu.ru/bats/biblio/plec20/mblythii.pdf

- Громов И.М., Ербаева М.А. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. - СПб.: Изд-во ЗИН РАН, 1995. - 522 с.

- Исламов У И. Обиширская культура. - Ташкент: Фан Узбекской ССР, 1980. - 147 с.

- Кузякин А.П. Летучие мыши. - М.: Советская наука, 1950. - 443 с.

- Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран (звери Восточной Европы и Северной Азии). Грызуны. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Т. 5. - 810 с.

- Сердюк Н.В., Колобова К.А. Методические аспекты изучения мелких млекопитающих Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай) на примере материалов полевого сезона 2019 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 245-252. - DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.245-252

- Шнайдер С.В., Абдыканова А., Кривошапкин А.И. Результаты археологических раскопок памятника Обишир-5 в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - С. 174-178. - URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=27703829

- Шнайдер С.В., Жилич С.В., Федорченко А.Ю., Рендю В., Пархомчук Е.В., Алишер кызы С., Олен-ченко В.В., Цибизов Л.В., Сердюк Н.В., Зеленков Н.В., Чаргынов Т., Кривошапкин А.И. Сурунгур - новый памятник финального плейстоцена - раннего голоцена в Ферганской долине // Археология, этнография и антропология Евразии. - (в печати).

- Andrews P. Owls, caves and fossils: predation, preservation a. accumulation of small mammal bones in caves, with an analysis of the Pleistocene cave faunas from Westbury-sub-Mendip, Somerset, UK. - L.: Natural History Museum Publ., 1990. - 230 p.

- Denys C., Stoetzel E., Andrews P., Bailon S., Rihane A., Huchet J.B., Fernandez-Jalvo Y., Laroulandie V. Taphonomy of Small Predators multi-taxa accumulations: palaeoecological implications // Historical Biology. - 2018. -Vol. 30. - N 6. - P. 868-881. - 10.1080/08912963.201 7.1347647. DOI: 10.1080/08912963.2017.1347647

- Krivoshapkin A.I., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnaider S.V., Kolobova K.A. Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel'Ungur Cave // Quaternary International. - 2020. - Vol. 535. - P. 88-103. - URL: DOI: 10.1016/j.quaint.2018.09.051

- Lanier H.C., Olson L.E. Inferring divergence times within pikas (Ochotona spp.) using mtDNA and relaxed molecular dating techniques // Molecular Phylogenetics and Evolution. - 2009. - Vol. 53. - P. 1-12.

- Reese A.T., Lanier H.C., Sargis E.J. Skeletal indicators of ecological specialization in pika (Mammalia, Ochotonidae) // J. of Morphology. - 2013. - Vol. 74, N 5. -P. 585-602.

- Taylor W., Pruvost M., Posth C., Rendu W., Krajcarz M.T., Brancaleoni G., Spengler R., Hermes T., Schiavinato S., Abdykanova A., Alisher kyzy S., Fedorchenko A., Fedorowicz S., Orlando L., Douka K., Krivoshapkin A.I., Jeong C., Warinner C., Shnaider S.V. The earliest Neolithic expansion into Central Asia: Genetic, archaeozoological, and biomolecular evidence // PNAS. -(In Print).