Новые данные по геохимии газов калийных месторождений

Автор: Чайковский И.И., Иванов О.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен состав газовой фазы соляных пород из ряда европейских (Верхнекамское, Старобинское, польский цехштейн) и азиатских (Тюбегатанское, Жи-лянское, Сатимолинское) месторождений, что позволило разделить их на две группы. В азиатских объектах происходило формирование только аутигенных сухих газов за счет диагенетического разложения органики. Структурная открытость этих залежей привела к окислению метана и водорода и обогащению углекислым газом. Верхнекамское и Старобинское месторождения в структурном отношении были закрыты для процессов окисления, но открыты во время соленакопления, когда в бассейн седиментации происходил подток тяжелых углеводородов с нижних горизонтов. В истории формирования газового режима Верхнекамского месторождения могут быть выделены три этапа: 1) сингене-тичный захват глубинных газов и аутигенной органики, преобразованной при диагенезе до метана, доля которого постепенно возрастает за счет увеличения мощности флюидоупорной соляной залежи; 2) «прорыв» глубинных газов в бассейн при накоплении верхов карналлитовой зоны и покровной каменной соли; 3) соскладчатая мобилизация флюидов, рассеянных в газово-жидких включениях и, вероятно, подток тяжелых углеводородов с углекислым газом, способствующий формированию зон вторичных солей. «Замещение» карналлито-вых пластов приводит к высвобождению изоморфного иона аммония и образованию водорода.

Верхнекамское месторождение, состав газов, первичные и вторичные соли

Короткий адрес: https://sciup.org/147200922

IDR: 147200922 | УДК: 550.428:552.53

Текст научной статьи Новые данные по геохимии газов калийных месторождений

Проблема газоносности солей Верхнекамского месторождения возникла еще в процессе разведочного бурения, когда из первых скважин наблюдалось бурное выделение газов. Она стала весьма актуальной и в процессе подземной разработки, сопровождающейся многочисленными газодинамическими явлениями с выбросом породы в горные выработки. Исследованием природы газов и их состава занимались специалисты пермского и ленинградского институтов галургии. Практически с самого начала изучения существовало несколько взглядов на их природу.

Так, Ю.В. Морачевский с соавторами [6] предполагал их захват во время садки солей из рассолов. Значительная часть исследователей связывала возникновение газов с преобразованием сингенетично захваченного органического вещества [1, 4, 9, 13], химического [2] или радиогенного [8] разложения карналлита. Известно также устное высказывание П.А. Софроницкого о том, что газы в соляную толщу поступали из нижележащих нефтеносных залежей, что находило последующее подтверждение в работах З.Н. Несмеловой и С.Д. Гемпа [7], А.И. Кудряшова [5], Бачурина и Борисова [3]. Выполненный Э. Реддером обзор позволил показать, что, несмотря на относительную непроницаемость солей, в них установлены как первичные, в различной степени преобразованные, так и эпигенетические включения, весьма различающиеся по составу газов [14].

В соляных пластах выделяют свободный и связанный газ. Первый локализован в глинистых прослоях, межзерновом пространстве и способен активно мигрировать в процессе тектонического или техногенного влияния на залежь. Считается, что он имеет полигенную природу. К связанным газам относят включения в зернах солей, которые могли захватываться в процессе роста и перекристаллизации. Предполагается, что их состав может отражать условия термального преобразования седиментационной органики, а также состав флюидов, вызывающих перекристаллизацию и формирование вторичных солей. В статье обсуждаются более 120 анализов состава связанных газов, полученных по керну 7 скважин Половодовского участка на газовом хроматографе Varin Inc. CP–450 GC в ПНИПУ. Для сравнения и интерпретации результатов привлекались полученные на этом же приборе анализы солей Старобинского месторождения (Республика Беларусь, n=20) и калийных руд (n=100) Прикаспийской впадины (Жилянское, Сатимолинское) и отрогов

Гиссара (Тюбегатанское). Последние были любезно предоставлены сотрудниками ООО «ЗУМК-Инжиниринг» [10].

Метан и его гомологи

Корреляционный анализ показал, что для Верхнекамского месторождения по пространственному сонахождению могут быть выделены три группы углеводородных газов: 1) метан и его простые гомологи (С 1 -С 3 ); 2) изобутан и изопентан; 3) n-бутан и n-пентан [11]. Построение диаграммы с учетом выявленных связей позволило показать, что по соотношению углеводородов может быть выстроен следующий ряд исследованных месторождений – от наиболее «сухих» богатых метаном к наиболее «жирным», существенно изобутан-изопентановым: Тюбегатанское, Сатимолинское, Жилянское, Старобин-ское и Верхнекамское (рис. 1).

Незначительная доля тяжелых углеводородов в азиатских месторождениях может являться результатом незначительной деградации собственного органического вещества на стадии диагенеза. Предполагается, что глубина их залегания составляла от 300 до 1300 м. Однако такие же глубины характерны для соляных пород Старобинского и Верхнекамского месторождений, которые существенно обогащены тяжелыми углеводородами.

Иная картина наблюдается для газовожидких включений из галита нижнепермских эвапоритов польского цехштейна, залегающего на глубине 2,3-3,2 км; предполагается как его связь с нижележащими месторождениями нефти и газа, так и аутигенное образование [13].

Доля тяжелых углеводородов в них в несколько больше, чем в азиатских месторождениях, что может говорить о более высокой температуре трансформации органики, однако связь с нефтяными месторождениями представляется маловероятной.

Тюбегатанское Сатимолинское Жилянское п=6 п=39 п=58

СН4+С2Нб+СзН8

i-C4Hio+i-CsHi2 П-С4Н10+П-С5Н12

Польский цехштейн Старобинское Верхнекамское п=8 п=20 п=126

СН4+С2Нб+СзН8

i-C4Hio+i-CsHi2 П-С4Н10+П-С5Н12

Рис. 1. Вариации состава газов в некоторых месторождениях Азии и Европы

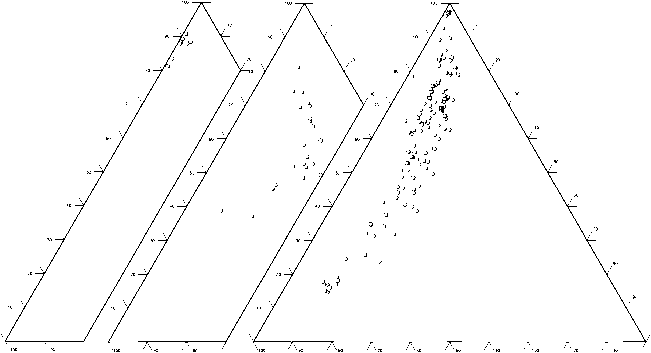

Анализ распределения геохимических параметров газов Верхнекамского месторождения по разрезу (рис. 2, таблица) позволил показать, что доля метана в солях возрастает от подстилающей каменной соли до последнего мощного карналлитового пласта Е, а затем снижается. Близкое поведение метана и в меньшей мере этана, в частности, их рост от пласта КрIII до АБ и последующее снижение к пласту В-Г было установлено С.С. Андрейко с соавторами [1] и связано с возникновением двух эффектов: «хроматографического», проявленного в концентрировании легкоподвижного метана в верхней части залежи, и миграционного, обусловленного выносом метана из карналлитовой толщи в зоны повышенной трещиноватости.

Практически всеми исследователями, изучавшими потоки рассеяния нефтяных месторождений, отмечается, что изобутан характеризуется более высокой летучестью и подвижностью по сравнению с n-бутаном.

Обратная по отношению к метану тенденция поведения изобутана и изопентана в разрезе месторождения и его максимальные содержания в низах соляной толщи дают основание предполагать, что в процессе накопления солей в осадочный бассейн происходил подток глубинных углеводородов нефтяной природы.

Средний состав газовой фазы первичных и вторичных солей Верхнекамского месторождения, об %

|

Газы |

Порода / толща* |

||||||

|

первичные |

вторичные |

||||||

|

галитит ПКС |

карнал-литит КЗ |

сильвинит СЗ |

галитит ПдКС |

сильвинит по карнал-лититу КЗ |

галитит по кар-наллити-ту КЗ |

галитит по сильвиниту СЗ |

|

|

N 2 |

88,43 |

84,38 |

87,34 |

86,66 |

87,68 |

90,14 |

88,35 |

|

H 2 |

0,24 |

0,27 |

0,15 |

0,23 |

0,45 |

0,10 |

0,18 |

|

CH 4 |

3,66 |

11,41 |

4,33 |

3,94 |

4,51 |

0,76 |

1,71 |

|

C 2 H 6 |

0,81 |

0,78 |

1,97 |

0,85 |

1,81 |

0,26 |

0,62 |

|

C 3 H 8 |

0,75 |

0,56 |

1,30 |

1,01 |

1,03 |

0,53 |

0,84 |

|

i-C 4 H 10 |

2,61 |

0,94 |

1,10 |

2,95 |

1,07 |

3,83 |

3,25 |

|

n-C 4 H 10 |

1,25 |

0,51 |

1,03 |

0,97 |

0,85 |

0,64 |

0,89 |

|

i-C 5 H 12 |

1,20 |

0,33 |

1,54 |

2,22 |

1,63 |

2,88 |

3,03 |

|

n-C 5 H 12 |

0,64 |

0,22 |

0,68 |

0,61 |

0,39 |

0,39 |

0,60 |

|

CO 2 |

0,40 |

0,60 |

0,55 |

0,56 |

0,58 |

0,48 |

0,54 |

|

n |

9 |

15 |

28 |

4 |

55 |

6 |

9 |

*Примечания: ПКС – покровная каменная соль, КЗ – карналлитовая зона, СЗ – сильвинито- вая зона, ПдКС – подстилающая каменная соль.

По мере увеличения мощности соляной залежи происходило уменьшение ее флюидопроницаемости, что сказалось на снижении доли глубинных газов и увеличении роли аутигенного метана. Последовавшее в верхней части соляной толщи увеличение изобутана и изопентана может быть связано с тектонической перестройкой, которая и могла вызвать смену отложения мощных (7-8 м) карналлитовых пластов маломощными (0,5-1,5). Предполагается [3], что миграция углеводородов могла происходить как вдоль вертикальных ореолов рассеяния, связанных с зонами повышенной трещиноватости в периоды активизации тектонического режима, так и в настоящее время за счет высвобождения газов из деформированного породного массива в процессе отработки нефтяных или калийных залежей.

Накопление изобутана и изопентана во вторичных солях, для которых в большинстве случаев установлен тектонический контроль [12], позволяет предполагать, что в процессе складчатости могло происходить как высвобождение захва- ченных солями газов и недосыщенных рассолов с отгоном в тектонически ослабленные зоны, так и возобновление глубинной миграции.

Водород и углекислый газ

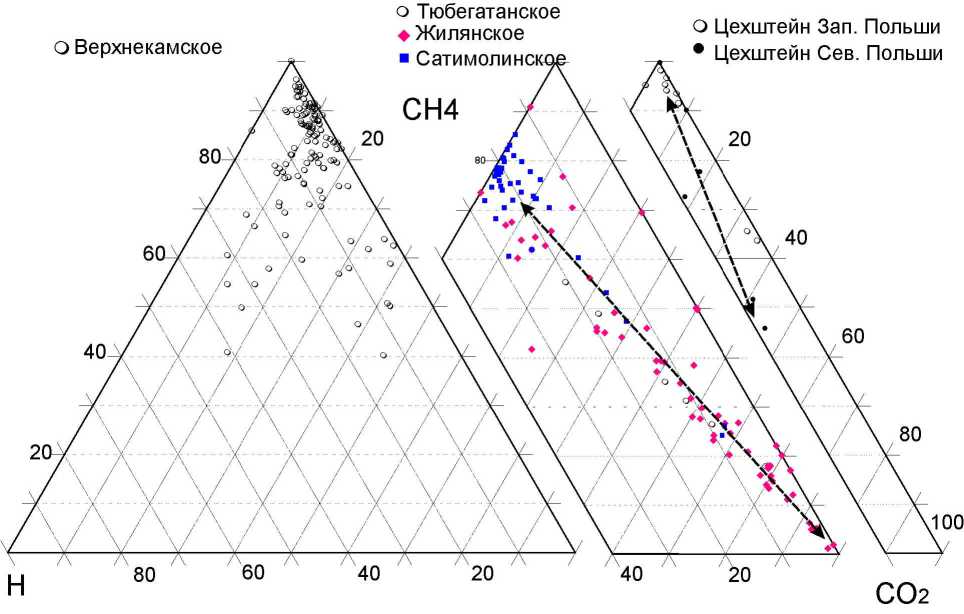

Сопоставление исследованных месторождений по соотношению водорода, метана и углекислого газа также показало принципиальное различие этих двух типов месторождений (рис. 3). Линейная локализация анализов азиатских объектов показывает проявившееся на них «замещение» метана и водорода углекислым газом, что может говорить об их открытости для процессов бактериального окисления.

Анализ геологической ситуации показывает, что эти месторождения, в отличие от европейских, являются открытыми и в структурном отношении. Так, соляная залежь Тюбегатанского месторождения выходит на земную поверхность в эродированном ядре крупной антиклинальной

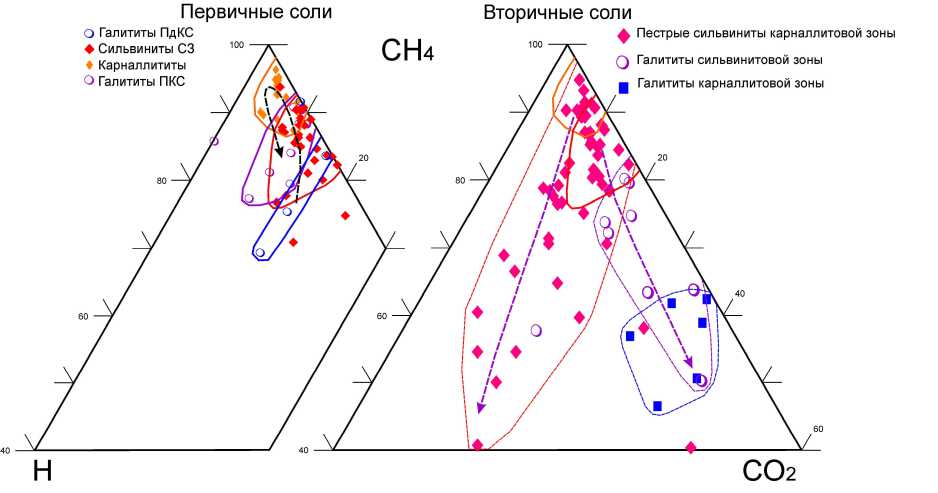

Рис. 2. Общее распределение состава газовой фазы в первичных и вторичных солях Верхнекамского месторождения по толщам и разрезу. Стрелками показаны тренды седиментационной и эпигенетической эволюции, желтым цветом – область первичных соляных пород; ПКС – покровная каменная соль, КЗ – карналлитовая зона (пласты Б-К), СЗ – сильвинитовая зона (пласты Кр1-Кр3). ПдКС – подстилающая каменная соль

структуры. Продуктивные пласты Сати-молинского месторождения залегают под крутым углом в купольной структуре, по- верхность которой нивелирована и перекрыта остаточными гипсово-глинистыми породами и мезо-кайнозойскими образо- ваниями. Жилянское месторождение локализовано в крыле протяженной брахан-тиклинальной структуры. Все они локализованы в присводовой части положитель- ных структур, для которых типично формирование субвертикальных трещин отрыва, благоприятных для дегазации соляных массивов.

Рис. 3. Соотношение водорода, метана и углекислого газа в солях различных месторождений

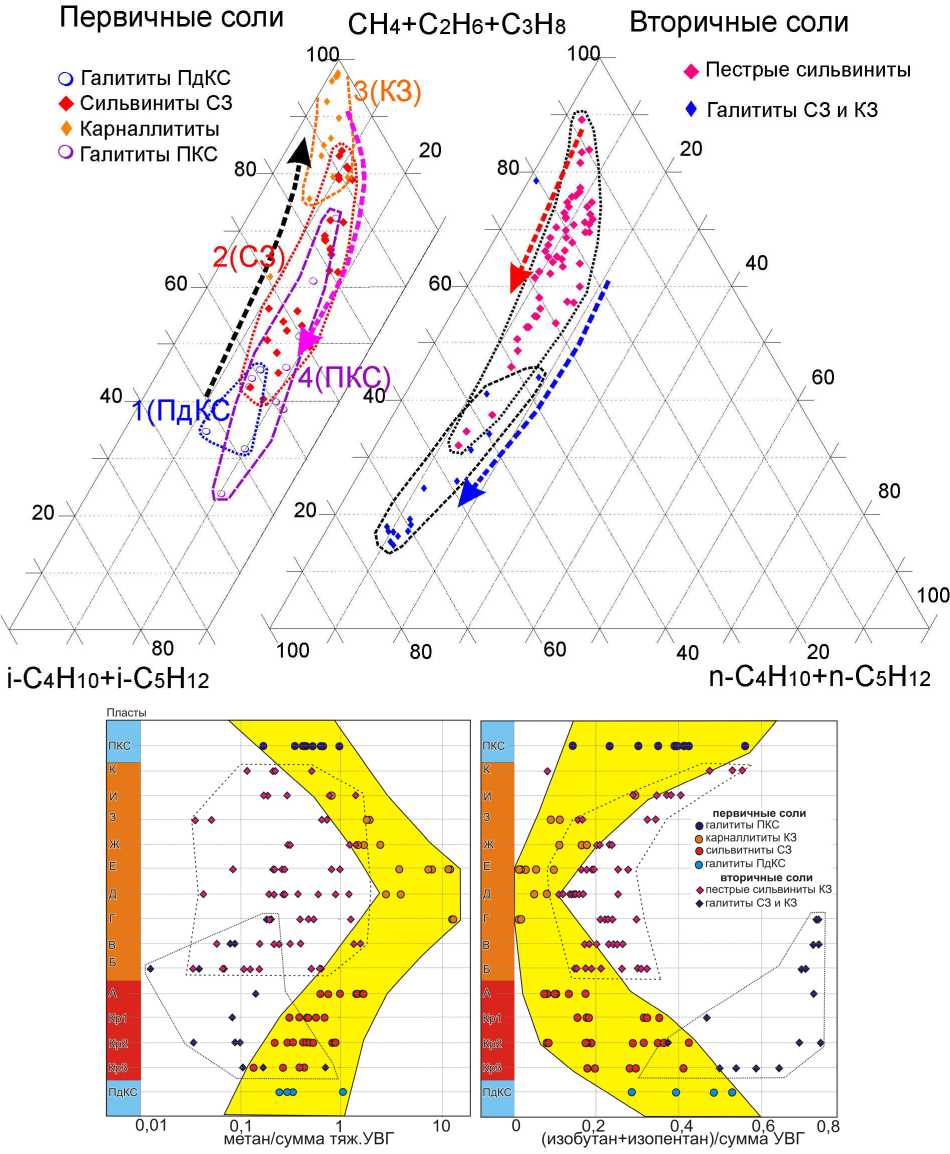

На Верхнекамском месторождении картина соотношения H, CH4 и CO 2 принципиально другая и существенно разнится в первичных и вторичных солях (рис. 4). Так, в неизмененном разрезе снизу-вверх происходит незначительное увеличение доли метана за счет водорода и углекислого газа. Некоторое обогащение покровной каменной соли углекислым газом может говорить об относительной «открытости» верхней части залежи.

Однако во вторичных галититах, развивающихся по сильвинитам сильвинито-вой и карналлитам карналлитовой зон, происходит существенное накопление углекислого газа. Залегающие выше по разрезу карналлититы замещаются пестрыми сильвинитами, обогащенными водородом. Подобная ситуация говорит о том, что углекислый газ может иметь глубинную природу или быть связан с активизацией биогенной сульфатредукции, минеральные продукты которой в большом количе- стве отмечаются в зонах вторичных солей. Разложение карналлита приводит к существенной трансформации поступивших снизу газов за счет высвобождения и распада иона аммония, входившего изоморфно на место калия в кристаллической структуре карналлита [2].

Выявление глубинной, по отношению к месторождению, природы изобутана и его поведение по разрезу Верхнекамского месторождения позволяют предполагать, что тяжелые углеводороды поступали в бассейн седиментации, где захватывались формирующимися солями. Постепенное увеличение доли метана вверх по разрезу может говорить о росте мощности флюидоупорной соляной залежи, затрудненном поступлении изобутана и образовании газов главным образом за счет диагенетического разложения органики.

Обогащение покровной каменной соли изобутаном может говорить о появлении проницаемых структур и возобновлении глубинного подтока в бассейн. Следующим этапом проникновения глубинных флюидов в соляную залежь можно назвать время складкообразования, когда формируются зоны замещения [12].

Другая картина отмечается для солей цехштейна, особенно его северной части, где фиксируется «замещение» метана углекислым газом с примесью водорода. Подобное соотношение газов позволяет предполагать их глубинный подток.

Рис. 4. Соотношение водорода, метана и углекислого газа в первичных и вторичных солях Верхнекамского месторождения. Стрелками показаны тренды изменения состава

Заключение

Рассмотренные месторождения можно условно разделить на две группы. В азиатских объектах происходило формирование только аутигенных сухих газов за счет диагенетического разложения органики. Структурная открытость этих залежей привела к окислению метана и водорода и обогащению углекислым газом.

Европейские калийные месторождения также относятся к малоглубинным, не претерпевшим существенного катагенети-ческого изменения. В структурном отношении они являются относительно закрытыми для процессов окисления, но были открытыми во время соленакопления, когда в бассейн седиментации происходил подток тяжелых углеводородов с нижних горизонтов. Подобное явление газового обмена земных недр с атмосферой названо В.И. Вернадским «газовым дыханием Земли».

В истории формирования газового режима Верхнекамского месторождения могут быть выделены следующие этапы:

-

1 – синседиментационное накопление аутигенной органики преобразованной при диагенезе до метана, доля которого постепенно увеличивается за счет возрастания мощности флюидоупорной соляной залежи, а также захвата просачивающихся снизу глубинных тяжелых газов;

-

2 – тектоническая перестройка во время отложения верхней части соляной залежи и увеличение подтока глубинных газов в бассейн осадконакопления во время накопления верхов карналлитовой зоны и покровной каменной соли;

-

3 – соскладчатая мобилизация флюидов, рассеянных в газово-жидких включениях, и, вероятно, очередной глубинный подток тяжелых углеводородов и углекислого газа, приводящий к формированию зон вторичных солей. Преобладающий в нижних частях таких зон углекислый газ

может поступать из подсолевых толщ или формироваться в процессе сульфатредук-ции при «замещении» солей. В верхних частях зон трансформации солей, где формируются пестрые сильвиниты, существенным компонентом газовой фазы становится водород (и азот), который связывается с разложением аммонийсодержа-щего карналлита.

Среди европейских объектов особняком стоят эвапориты польского цехштей-на, которые, находясь в условиях более значительных глубин, содержат более измененное аутигенное органическое вещество. Влияние на состав их газовой фазы могли оказать не флюиды нижележащих нефтяных и газовых месторождений, а углекислый газ, связываемый с подтоком из фундамента.

Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта № 12-И-5-2026 «Минеральные, флюидные и органические включения в природных солях: генезис, индикаторное и поисковое значение, технологические проблемы, практическое использование».

Список литературы Новые данные по геохимии газов калийных месторождений

- Андрейко С.С., Галкин В.И., Шаманский Г.П. Некоторые особенности распределения углеводородных газов по разрезу Верхнекамского месторождения калийных солей//Разработка соляных месторождений: межвуз. сб. науч. тр./Перм. поли-техн. ин-т. Пермь, 1980. С. 82-87.

- Апполонов В.Н. Происхождение азота в месторождениях калийных солей//Нефтегазоносность регионов древнего соленакопления. Новосибирск: Наука, 1982.С. 153-157.

- Бачурин Б.А., Борисов А.А. Газогеохимические методы контроля процессов техногенеза в геологической среде Верхнекамского месторождения//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2011. № 6. С. 144-151.

- Галкин В.И. Некоторые особенности распределения и формирования газов Верхнекамского месторождения калийных солей//Нефтегазоносность регионов древнего соленакопления. Новосибирск: Наука, 1982. С. 172-174.

- Кудряшов А.И. Верхнекамское месторождение солей/ГИ УрО РАН. Пермь, 2001. 429 с.

- Морачевский Ю.В., Самарцева А.Г. Черепенников А.А. Газоносность толщи калийных солей Верхнекамского месторождения//Калий. 1937. № 7. С. 24-31.

- Несмелова З.Н., Гемп С.Д. Вероятная модель формирования газовой составляющей соляных пород калийных месторождений//Нефтегазоносность регионов древнего соленакопления. Новосибирск: Наука, 1982. С. 162-171.

- Сметанников А. Ф. Об образовании водорода при радиолизе кристаллизационной воды карналлита и возможные следствия этого явления//Геохимия. 2011. № 9. С. 971-980.

- Трубчанинов В.В. О геологических аспектах проблем газодинамических явлений на Верхнекамском месторождении//Калийная промышленность: науч.-техн. реф. сб. М.: НИИТЭХИМ, 1979. Вып. 2. С. 35-37.

- Фортунатов Г.А., Красюк Н.Ф., Земсков А.Н., Иванов О.В. Газоносность соляных пород калийных месторождений Жилянское и Сатимола (Казахстан)//Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 11. С. 88-98.

- Чайковский И.И., Одинцова Т.А., Иванов О.В. О зональном распределении органического вещества в одной из зон эпигенетической трансформации солей на Верхнекамском месторождении//Горное эхо. Вестник ГИ УрО РАН. 2012. № 3(49). С. 29-32.

- Чайковский И.И. Тектонический контроль зон разубоживания на Верхнекамском месторождении солей//Стратегия и процессы освоения георесурсов: сб. науч. тр./ГИ УрО РАН. Пермь, 2013. Вып. 11. С. 35.

- Kovalevych V. M., Peryt T. M., Shanina S. N., Wieclaw D., Lytvyniuk S. F. Geochemical aureoles around oil and gas accumulations in the Zechstein (Upper Permian) of Poland: Analysis of fluid inclusions in halite and bitumens in rock salt//Journal of Petroleum Geology. 2008. Vol. 31. P. 245-262.

- Roedder E. Fluid inclusions. Reviews in mineralogy//Mineralogical Society of America. 1984. Vol.12. Р. 646.