Новые данные по ямам-хранилищам барабинской культуры эпохи раннего неолита (Обь-Иртышская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Ненахова Ю.Н., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования ямы-хранилища для рыбных припасов 1741 памятника Тартас-1. Памятник является базовым для изучения барабинской культуры раннего неолита. Сегодня культура обеспечена набором памятников, хозяйственными и бытовыми объектами, культовым комплексом, серией радиоуглеродных дат. В результате многолетних исследований рыбных ям предложена методика их раскопок. В полевой сезон 2021 г. по данной методике раскопана яма 1741. По характеристикам относится к типу объектов с диаметром более 1 м и глубиной более 2 м. Ее особенностью является отсутствие приклада в виде какого-либо животного, фиксируемых в других подобных ямах. Из орудия на роге животного (тур?) получена дата, которая коррелируется с датами из других объектов. Яма 1741 датируется VII тыс. до н. э.

Обь-иртышская лесостепь, барабинская культура, ранний неолит, ямы для хранения рыбы

Короткий адрес: https://sciup.org/147238020

IDR: 147238020 | УДК: 902.21 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-46-59

Текст научной статьи Новые данные по ямам-хранилищам барабинской культуры эпохи раннего неолита (Обь-Иртышская лесостепь)

Среди многочисленных археологических памятников Западносибирской лесостепи погребально-ритуально-поселенческий комплекс Тартас-1 занимает особое место. Благодаря применению методики полного вскрытия площади памятника, когда исследовались все без исключения объекты, попадающие в изучаемый раскоп, сегодня вскрыта площадь более 36 000 кв. м, полностью изучено 802 захоронения и сопутствующие некоторым из них земляные сооружения в виде ровиков; 1745 ям различной направленности, ритуальные комплексы разных эпох и культур, а также ранненеолитическое поселение. Оно было представлено двумя хозяйственными строениями (жилищами) и комплексом ям – хранилищ рыбных припасов (рыбные ямы). Подобные ямы известны из этнографии [Алексеенко, 1967; Логинов,

2000; Саввин, 2005]. Исследование в течение ряда лет ям на Тартасе-1, а также открытие подобных объектов на памятнике Усть-Тартас-1, материалы памятников Венгерово-2, Автодром-2 и Старый Московский Тракт-5 1, позволили выделить барабинскую культуру раннего неолита. Культура обеспечена хозяйственными и бытовыми объектами, культовым комплексом, серией радиоуглеродных дат (более 20), полученных в лабораториях Германии и России, и датирована в пределах VII тыс. до н. э. с частичным попаданием в VIII и VI тыс. до н. э. [Молодин и др., 2019; Molodin et al., 2021]. Материалы введены в научный оборот в России [Молодин и др., 2020] и в Германии [Molodin et al., 2021]. Напомним, что до появления памятников барабинской неолитической культуры ранние датировки неолитических памятников Западной Сибири не принимались научным сообществом во внимание. В настоящее время эта ситуация в корне изменилась и стала общепринятой (см.: [Дубовцева, Косинская, 2021; Дубовцева и др., 2020; Еньшин, 2020; Кардаш и др., 2020; Мосин, 2020; 2021; Piezonka et al., 2020] и др.). Несмотря на данные обстоятельства, каждый новый объект, относящийся к барабинской культуре, представляет существенный научный интерес, а каждое такое сооружение – несомненное явление, тем более что, по большому счету, такие сооружения пока единичны, и любое из них дает в руки исследователей новые оригинальные источники.

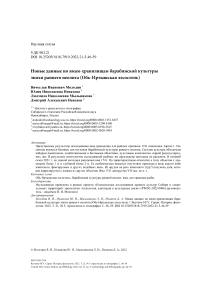

Памятник Тартас-1 расположен в западной части Барабинской лесостепи, в 500 км к западу от г. Новосибирска и в 250 км к востоку от г. Омска, в Венгеровском р-не Новосибирской области, в 5,7 км к югу от одноименного рабочего поселка, на второй надпойменной террасе правого берега р. Тартас (рис. 1). В полевой сезон 2021 г. один из участков работ располагался на краю второй надпойменной террасы правого берега урочища Таи, продолжая в северном и западном направлении многолетние раскопы памятника.

Цель данной работы – представить характеристику и датировку изученной в полевой сезон 2021 г. новой рыбной ямы в контексте уже известных данных.

Методика раскопок

В настоящее время на памятнике Тартас-1 насчитывается 22 объекта, идентифицированные как ямы-хранилища для рыбы и относящиеся к хозяйственному комплексу барабинской ранненеолитической культуры. Работы с рыбными ямами в течение ряда лет дали возможность накопить знания об особенностях их конструирования и заполнения.

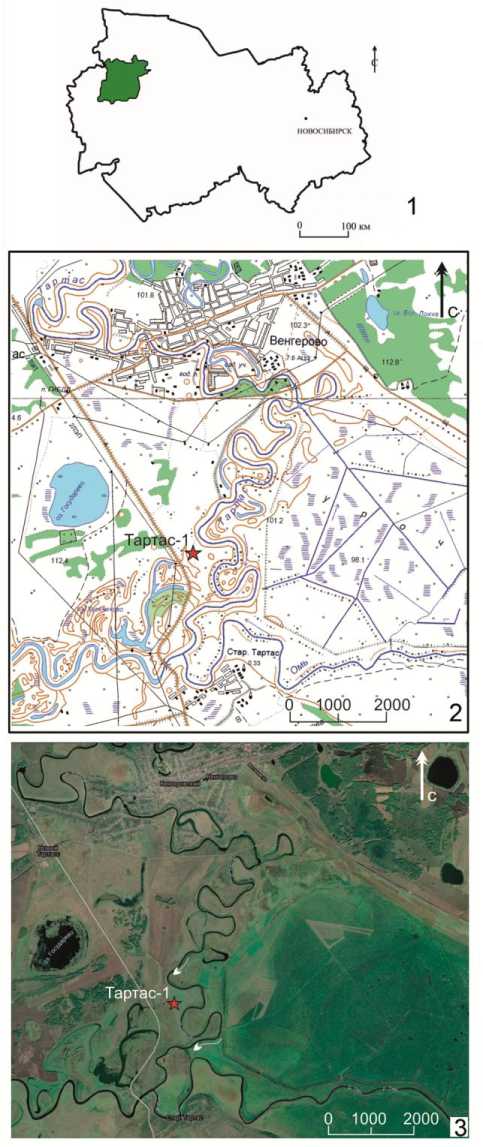

Одной из важных проблем, стоящей перед исследователем, является обнаружение объекта на уровне материка. С одной стороны, цвет пятна типичен для всей серии и, следовательно, узнаваем. С другой – выявление его проблематично в силу специфики планиграфического расположения, времени сооружения и, следовательно, заполнения, включающего минимальный гумусированный слой темно-серой супеси, который при сооружении ям перемешивался с желтой супесью, а затем нарушался морозобойными трещинами, заполнявшимися более гумусированной почвой темно-серого и серого цвета. Как результат, при зачистке площади раскопа по материку эти объекты не всегда имеют ярко выраженные контуры. Порой сложно предположить реальные размеры объекта (рис. 2). Следует отметить, что расположение ям на самом краю террасы, где не слишком мощный культурный слой, также сыграло свою роль, поскольку вся территория памятника в прошлом веке сначала была распахана, затем по краю террасы (как раз по линии неолитических ям) проходила проселочная дорога. При этом объекты эпохи бронзы на уровне материка значительно отличаются своими характеристиками. Это плотная гумусированная почва темно-серого (почти черного) цвета.

Рис. 1 . Расположение памятника Тартас-1: 1 – расположение Венгеровского района в границах Новосибирской области; 2 – выкопировка из крупномасштабной карты (ГГЦ); 3 – участок карты Google Earth (дата обращения 01.05.2021)

Fig. 1 . The Tartas-1 location: 1 – location of the Vengerovsky district within the boundaries of the Novosibirsk region; 2 – a copy from a large-scale map (state geoinformation center); 3 – a section of the Google Earth map (accessed 01.05.2021)

Рис. 2 (фото). Ямы № 1741, 1741а, 1741б до выборки заполнения Fig. 2 (photo). Pits no. 1741, 1741a, 1741b before filling excavation

Исследованные ранненеолитические ямы имели овальную (округлую) форму, прямые, почти отвесные стенки и ровное дно. Диаметр их варьировался от 1,4 до 2,2 м, глубина – от 0,65 до 2,37 м. Имеется яма глубиной 0,25 м с размерами по верхнему абрису 2,2 × 1,8 м, ее можно рассматривать как «заготовку», видимо, предполагалось сооружение глубокого объекта. Ямы более 1,0 м глубиной использовались как контейнеры для долговременного хранения припасов (рыбы, а также прикладов), мелкие (до 1,0 м), как правило, кроме останков рыбы имели обожженные стены, что свидетельствует о специальной ее обработке. Зачастую, уже на уровне материка при зачистке пятна отмечаются разрозненные единичные кости рыбы. На уровне дна заполнение глубоких ям включало большое количество чешуи и костей рыбы, причем в каждом объекте зафиксировано значительное количество особей (50–80). Большая часть их принадлежала очень крупным представителям карася и язя в возрасте 7, 9, 11 и 12 лет 2. В целом же останки рыб той или иной сохранности и на разных глубинах от уровня материка выявлены в 13 ямах.

Второй этап работы связан с выборкой заполнения объекта. Зафиксированы шесть эпизодов перекрытия ям более поздними структурами (конструкциями, ямами, погребениями). В этих случаях при выборке поздних объектов под ними четко читается весьма характерное заполнение ранненеолитического слоя.

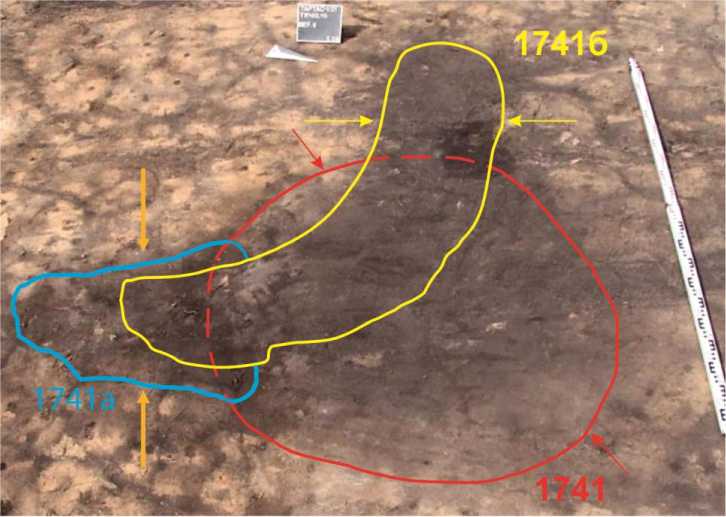

В целом второй этап – это общепринятый формат выборки заполнения, когда сначала расчищается ½ объекта для отслеживания стратиграфической ситуации (рис. 3, 1–4 ). При наложении на ранний объект позднего особенно важно прочитать ненарушенную часть пятна на уровне материка, чтобы оценить примерный диаметр и наметить линию разреза, характеризующего стратиграфическую ситуацию для обоих объектов.

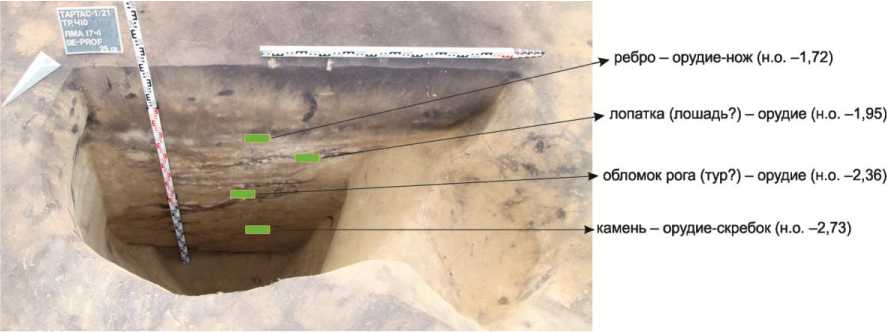

Рис. 3 (фото). Яма 1741 в процессе исследования заполнения:

1 – после выборки верхних горизонтов, расположение обломка кости животного; 2 – уровень залегания орудия из лопатки животного (лошадь?); 3 – (деталь). Уровень залегания чешуи рыбы, орудие из ребра (нож); 4 – (деталь). Орудие из рога (тур?)

Fig. 3 (photo). Pit 1741 in the process of filling studying:

1 – after sampling the upper horizons, an animal bone fragment location; 2 – the level of occurrence of the shoulder blade of an animal tool (a horse?); 3 – (piece). The level of occurrence of fish scales, a tool from the rib (a knife); 4 – (piece). Gun from the horn (a tur?)

Выборка заполнения половины ямы осуществляется горизонтами, с фото- и графической фиксацией всех особенностей и находок. Более сложен вопрос работы с грунтом. Если в верхней части при начале выборки заполнение понятно и читаемо (0,10–0,30 м), то глубже идут перемежающие слой линзы, близкие по структуре (по цвету и даже плотности) к материковому слою, что может быть связано с возможным оползанием стенок ямы. Выборку за- полнения каждого горизонта следует начинать рядом с линией разреза, так как именно на разрезе четко прослеживаются особенности заполнения в отличие от периметра ямы.

Дно у глубоких объектов отбивается четко, так как представляет собой суглинистую почву желтого цвета, и также отмечается определенная слоистость, характеризующая формирование террасы.

Результаты исследования

Новый объект – рыбная яма ранненеолитической эпохи – расположен в тр. 410–411, в кв. RVI-PVI/1-2, в 70 м к северо-западу от изученного поселенческого комплекса барабин-ской культуры. Яме присвоен порядковый номер 1741.

Объект зафиксирован на уровне материка в виде аморфного пятна. Его размеры до выборки заполнения – 2,60 × 3,36 м. В итоге выявлено, что ямы 1741а и 1741б, относящиеся к эпохе бронзы, нарушили изначальные границы объекта 1741 неолитической эпохи. На уровне материка границы этого объекта читались частично: в северо-восточной и югозападной части как пятно супеси светло-серого цвета, мешаной с серо-желтой супесью. Тем не менее, можно предположить изначально округлую конфигурацию объекта 1741 (см. рис. 2), о котором идет речь в настоящей работе.

Выборка заполнения ямы осуществлялась по охарактеризованной выше методике путем разборки поочередно двух ее частей для фиксации стратиграфического разреза (рис. 3; 4).

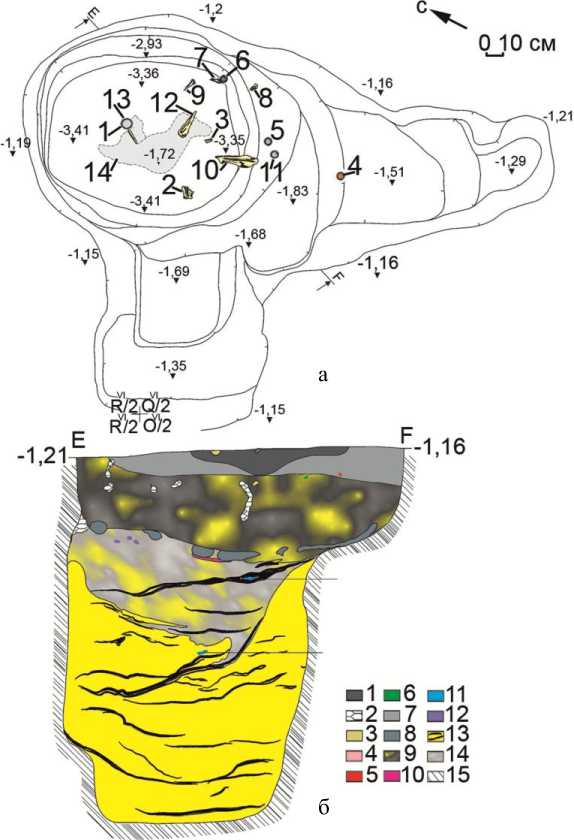

Рис. 4 . Стратиграфический разрез ямы 1741 с отметками уровня залегания основных орудий Fig. 4 . Stratigraphic section of the pit 1741 with marks of the main tools level of occurrence

Заполнение ямы неоднородно. В верхней части оно представлено слоем плотной темносерой (почти черной) супеси мощностью до 0,17 м. В слое имеется линза желто-серой супеси (0,05 × 0,05 м), в которой зафиксирован обломок зуба животного (?). Этот слой темно-серой супеси с линзой следует соотнести с ямой 1741б. Ниже располагаются слои, характерные для неолитических хозяйственных ям.

Верхняя часть заполнения была занята слоем плотной серой супеси (мощностью до 0,23 см), который не доходил до северо-восточной стенки. Эту часть и нижележащую по всему разрезу линзу представлял слой плотной мешаной серой супеси с линзами желто-серой супеси, нарушенный норами. Слой имел мощность до 0,52 м. В месте сужения ямы располагался слой рыхлой, пестрой сильно мешаной супеси (серого, желтого, белесого цвета, с белыми кальцинированными вкраплениями, с включениями оранжевой глины, вероятно, занесенными норными животными из ямы 1741а). В этом слое находилось орудие из лопатки крупного животного. Нижний абрис слоя (как и у предшествующего) чашевидный (просев- ший). Его перерезают прослойки почвы черного цвета, мощностью до 0,06 м. Ниже залегает участок слоя рыхлой желтой, желто-серой супеси с тонкими прослойками черной супеси (в одной из них найдены орудие из рога (тур?) и каменный скребок), мощностью 1,16–1,34 м. Материк – тонкие прослойки светло-желтого песка, перемежающиеся с темным суглинистым материалом (см. рис. 4).

В процессе выборки заполнения яма 1741 приобрела округлую форму. Стенки ее ровные, имеется отрицательный уклон на глубине от уровня материка 0,65 м. Затем яма сужается, стенки становятся пологими. В придонной части яма сужается еще раз, на глубине 1,73 м имеется ступенька, которая по периметру располагается вдоль северной, восточной и южной частей ямы. Объекты с подобными архитектурными деталями встречались в неолитическом комплексе на памятнике Тартас-1 и ранее. Абрис дна имеет подпрямоугольную форму (рис. 5; 6). У юго-западной стороны ямы, в верхней части, по всей видимости, была ниша, которую почти разрушила яма 1741б. Оставшаяся ее часть имеет глубину от уровня материка 0,54 м, размеры – 0,64 × 0,77 м. Дно ямы 1741 – с уклоном с востока на запад с перепадом в 0,05 м. Размеры ямы по верхнему абрису составляют 2,00 × 1,99 м, по нижнему – 0,95 × 1,15 м. Глубина ямы от уровня материка в восточной части – 2,16 м, в западной – 2,26 м.

Реально глубина ямы могла достигать примерно 2,40 м, если учесть уровень погребенной почвы. Наблюдения над подобными объектами показывают, что нижняя часть ямы активно не использовалась обитателями стоянки, а углублялась ими специально для обеспечения качественного дренажа в яме дождевой воды и, возможно, выведения жидкости от рыбы. Достигнув на глубине порядка 2 м слоев песков и перерезав их, знавшие физические свойства местных почв неолитические рыболовы оберегали, таким образом, рыбные запасы от затопления, которое привело бы к их порче и уничтожению.

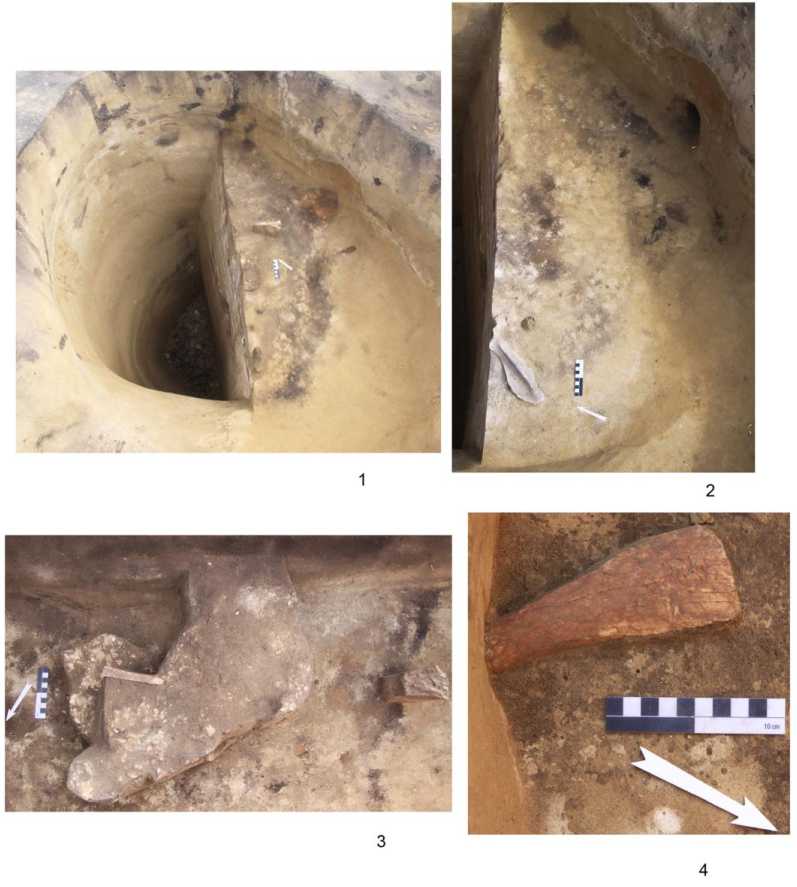

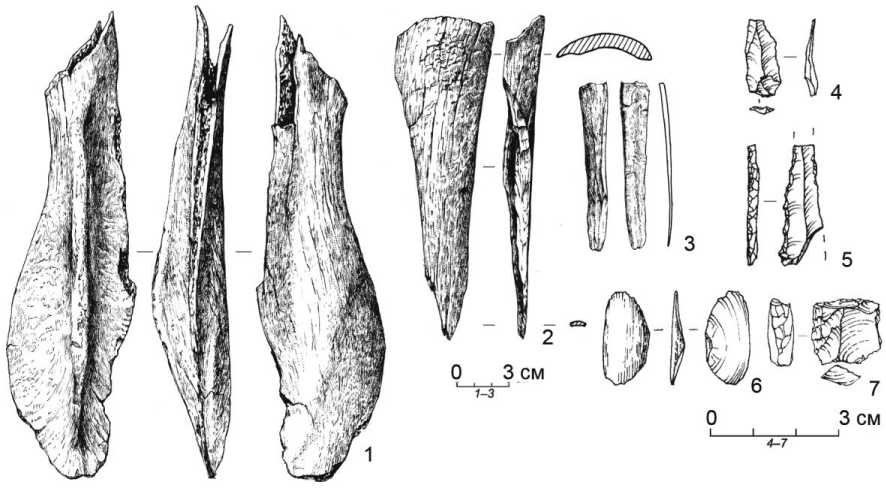

По мере выборки заполнения были обнаружены следующие предметы. Обломок черепа животного со следами воздействия огня (н. о. –1,67) 3; обломки длинной кости животного (н. о. –1,69); неопределимые кости животного (н. о. –1,70); орудие (нож) из ребра животного – (н. о. –1,72); скол (н. о. –1,73), обломок лопатки животного (н. о. –1,75), ножевидная пластина с ретушью (н. о. –1,76), скол с нуклеуса (н. о. –1,78); орудие на лопатке животного с заточенным по периметру лезвием (н. о. –1,95); орудие на обломке рога со срезом на одном конце, образующим, вероятно, скребковую часть (н. о. –2,36); скребок с рабочей частью, оформленной в виде равнобедренного треугольника, однорядной ретушью (н. о. –2,73) (рис. 7).

На глубине 0,52 м от уровня материка отмечена область распространения останков рыбы. Преобладали находки чешуи, а жаберных крышек, ребер и позвонков отмечалось минимальное количество, не сопоставимое с объемом чешуи. Возможно, это связанно с обработкой рыбы при ее изъятии на месте, о чем может свидетельствовать находка костяного ножа. С другой стороны, подобная ситуация говорит и о разложении органики: зафиксированные останки рыбы имели плохую сохранность, чешуя была спрессована, чешуйки не отделялись друг от друга, ребра и жаберные крышки рассыпались. Очевидно, после изъятия основного количества биомассы, яма оставалась открытой, и останки подвергались внешнему воздействию.

Проблема датирования барабинской культуры чрезвычайно важна. Культура обеспечена уже достаточно презентабельным банком данных, представленным 11 датами только из рыбных ям памятника Тартас-1, а в общей сложности по памятникам Тартас-1 (включая даты из жилищных конструкций), Усть-Тартас-1 и Венгерово-2 он составляет 23 даты. При этом каждое новое датирование из четко определенных стратиграфических контекстов представляет уникальный материал для понимания абсолютной хронологии и временной последова- тельности планиграфического развития как отдельных памятников (в данном случае Тарта-са-1), так и памятников культуры в целом.

Рис. 5 (фото). Яма 1741 после выборки заполнения

Fig. 5 (photo). Pit 1741 after filling excavation

Из ямы 1741 был отобран образец из орудия на обломке рога крупного животного (тур?). Согласно данным о глубине залегания находки, она составила –2,36 м от уровня материка. Анализ проведен в Центре археометрии им. К. Энгельхорна (Германия). В результате была получена дата (MAMS 53633) BP 7714 ± 29 Cal BCE 1σ (Intcal 20) 6588–6502 2σ (Intcal 20) 6636–6469. Произведенная калибровка полученной даты по 1σ и 2σ демонстрирует полную корреляцию с уже имеющимися датами по образцам из ям. Например, близки к этой дате результаты датирования ямы 1383 – Cal BCE 2 σ (Intcal 20) 6566–6232; из ямы 1508 – Cal BCE 2 σ (Intcal 20) 6595–6230, и две даты из ямы 938 – Cal BCE 2 σ (Intcal 20) 6655–6433 и 6685–6433 [Molodin et al., 2021].

Рис. 6. План и разрез ямы № 1741: а – план ( 1 – ребро-орудие (нож)

(н. о. –1,72); 2 – обломок лопатки животного (н. о. –1,75); 3 – зуб животного (н. о. –1,16); 4 – глиняный шарик (керамика) (н. о. –1,36); 5 – ножевидная пластина с ретушью (н. о. –1,76); 6 – скол (камень) (н. о. –1,73); 7 – обломок длинной кости животного (н. о. –1,69); 8 – обломок черепа животного со следами воздействия огня (н. о. –1,67); 9 – обломок кости животного (н. о. –1,70); 10 – лопатка животного – орудие (н. о. –1,95); 11 – скребок (камень)

(н. о. –2,73); 12 – орудие из рога

(н. о. –2,36); 13 – скол с нуклеуса

(н. о. –1,78); 14 – скопление чешуи рыбы);

б – разрез по линии E–F (1 – плотная темно-серая супесь; 2 – черная супесь (нора); 3 – рыхлая желто-серая су песь (нора); 4 – зуб животного (?); 5 – спек; 6 – фрагмент керамики; 7 – плотная серая супесь; 8 – плотная темно-серая супесь; 9 – плотная мешаная серая супесь с линзами желто-серой супеси; 10 – чешуя; 11 – орудия из кости и рога; 12 – вкрапления оранжевой глины; 13 – рыхлая желтая, желто-серая супесь с прослойками черной супеси; 14 – рыхлая, пестрая, сильно мешаная серая, желто-белесая супесь с белыми кальцинированными вкраплениями и прослойками черной супеси; 15 – желтая супесь (материк))

Fig. 6. Plan and section of the pit no. 1741:

a – plan ( 1 – rib-tool (knife) (l. m. (a leveling mark) –1,72); 2 – an animal blade fragment (l. m. –1,75); 3 – an animal

tooth (l. m. –1,16); 4 – clay ball (ceramics) (l. m. –1,36); 5 – a knife-shaped plate with retouching (l. m. –1,76); 6 – chip (stone) (l. m. –1,73); 7 – an animal long bone fragment (l. m. –1,69); 8 – an animal’s skull with traces of fire fragment (l. m. –1,67); 9 – an animal bone fragment (l. m. –1,70); 10 – animal shoulder blade – tool (l. m. –1,95); 11 – scraper (stone) (l. m. –2,73); 12 – horn gun (l. m. –2,36); 13 – chip from the nucleus (l. m. –1,78); 14 – fish scales accumulation; b – section along the line E–F ( 1 – dense dark gray loam; 2 – black loam (burrow); 3 – loose yellow-gray loam (burrow); 4 – an animal tooth (?); 5 – spec; 6 – a fragment of ceramics; 7 – dense gray loam; 8 – dense dark gray loam; 9 – dense mixed gray loam with lenses of yellow-gray loam; 10 – fish scales; 11 – tools made of bone and horn; 12 – inclusions of orange clay; 13 – loose yellow, yellow-gray loam with layers of black loam; 14 – loose, variegated, strongly mixed gray, yellow-whitish loam with white calcified inclusions and layers of black loam; 15 – yellow loam (mainland))

Таким образом, полученная дата по образцу кости из ямы 1741 подтверждает, что бара-бинская неолитическая культура относится к VII тыс. до н. э.

Заключение

Многолетние раскопки на памятнике Тартас-1, исследование нового вида объектов – рыбных ям-хранилищ, не только выявили их конструктивные особенности, но и позволили выработать методику их изучения, где главным является работа с грунтом. По данной методике была изучена и яма 1741.

Рис. 7 . Находки из ямы 1741:

1 , 3 – изделия из кости; 2 – изделие из рога; 4 – скол с нуклеуса (н. о. –1,78); 5 – ножевидная пластина с ретушью (н. о. –1,76); 6 – скол (камень) (н. о. –1,73);

7 – скребок (камень) (н. о. –2,73)

Fig. 7 . Finds from the pit of 1741

1 , 3 – bone products; 2 – a product made of horn; 4 – nucleus chip (l. m. –1.78);

5 – knife-shaped plate with retouching (l. m. –1,76); 6 – chip (stone) (l. m. –1,73);

7 – scraper (stone) (l. m. –2,73)

По своим характеристикам яма 1741 относится к тому же типу объектов, которые изучены ранее на памятнике Тартас-1. Устойчивое проявление экономической практики у носителей ранненеолитической барабинской культуры является демонстрацией инновации, проявившейся в совершенствовании присваивающего типа хозяйства с возрастающей ролью рыболовства, и свидетельствует о переходе к менее мобильному образу жизни, фиксирующемуся у древнего населения Сибири в конце VIII – VI тыс. до н. э. [Чаиркина, Пиецонка, 2021]. В этом промежутке времени функционировала и яма 1741.

Можно отметить одну особенность, не влияющую на общую оценку значимости объекта. На разных этапах функционирования ям в них помещали своеобразные приклады (варианты жертвенного комплекса) – трупы разнообразных животных. Анализируемый объект от аналогичных конструкций на Тартасе-1 и Усть-Тартасе-1 отличается отсутствием в нем скелета какого-либо жертвенного животного (собака, заяц, лиса, росомаха и др.). Объяснением данного обстоятельства может быть предположение о достаточной удаленности изученного объекта от собственно поселения.

Список литературы Новые данные по ямам-хранилищам барабинской культуры эпохи раннего неолита (Обь-Иртышская лесостепь)

- Алексеенко Е. А. Кеты. Историко-этнографические очерки. Л.: Наука, 1967. 266 с.

- Бобров В. В. Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром 2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 3 (18). С. 4-13.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю., Веретенников А. В. Южная группа жилищ поселения Старый Московский Тракт-5 в Барабинской лесостепи (итоги работ 2019 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 25. С. 328-335.

- Дубовцева Е. Н., Косинская Л. Л. Хронология и периодизация неолита таёжной зоны Западной Сибири // Тверской археологический сборник. Материалы 21 -го - 22-го заседаний научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». Тверь, 2021. С. 11-29.

- Дубовцева Е. Н., Косинская Л. Л., Пиецонка Х., Чаиркина Н. М. Поселения амнинского культурного типа в контексте раннего неолита севера Западной Сибири // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 7: Археология и этнография. С. 94-108. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-7-94-108

- Еньшин Д. Н. К вопросу о хронологических позициях боборыкинских и кошкинских комплексов в Нижнем Приишимье (по материалам поселения Мергень-6) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 7: Археология и этнография. С. 203-215. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-7-203-215

- Кардаш О. В., Чаиркина Н. М., Дубовцева Е. Н., Пиецонка Х. Новые исследования городища раннего неолита Каюково-2 на севере Западной Сибири // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 7: Археология и этнография. С. 109-124. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-7-109-124

- Логинов К. К. Чем питались люди в древнем Заонежье // Кижский вестник. № 5 / Отв. ред. И. В. Мельников; Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 2000. URL: http://kizhi. karelia.ru

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Кобелева Л. С., Ненахов Д. А. Барабинская культура раннего неолита // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 7: Археология и этнография. С. 69-93. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-7-69-93

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Мыльникова Л. Н., Райнхольд С., Пархомчук Е. В., Калинкин П. Н., Пархомчук В. В., Растигеев С. А. Радиоуглеродное датирование комплекса эпохи раннего неолита памятника Тартас-1 (Среднее Приомье) с использованием установки «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» // Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. Т. 47, № 1. С. 15-22.

- Мосин В. С. Комплексы с плоскодонной керамикой в неолите от Дона до Иртыша: хронологический аспект // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 7: Археология и этнография. С. 139-149. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-7-139-149

- Мосин В. С. Ранний неолит Зауралья: современные проблемы интерпретации // В познании дописьменного периода истории: Сб. науч. тр. / Под ред. В. В. Боброва. Кемерово: Изд-во ГОУ ДПО (ПК) C «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 2021. С. 40-48.

- Саввин А. А. Пища якутов до развития земледелия (опыт историко-этнографической монографии). Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2005. 376 с.

- Чаиркина Н. М., Пиецонка Х. Экологический фон инноваций раннего неолита севера Западной Сибири // Уральский исторический вестник. 2021. № 3 (72). С. 6-14.

- Molodin V. I., Hansen S., Mylnikova L. N., Reinhold S., Nenachov D. A., Nesterova M. S., Durakov I. A., Kobeleva L. S., Nenachova Ju. N. Der frühneolithische Siedlungskomplex am Unterlauf des Tartas (Südwestsibirisches Tiefland). In: Eurasia Antiqua, 2017. Bonn, Rudoff Habelt Verlag, 2021, Bd. 23, S. 27-87.

- Piezonka H., Kosinskaya L., Kovaleva V., Dubovtseva E., Zykov A., Chemyakin Y., Enshin D., Skochina S., Zakh V., Hartz S., Panina S., Savchenko S., Terberger T., Zhilin M. The emergence of hunter-gatherer Pottery in the Urals and West Siberia: New dating and stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science, April 2020, vol. 116, p. 105100.