Новые данные по каменному веку Верхнего Абакана

Автор: Зубков В.С., Васильев С.А., Ямских Г.Ю., Павлова Е.В., Сыромятникова Е.В., Козачек А.В., Гаврилкина С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены предварительные результаты исследовательского проекта, проведенного в Верхнеабаканской долине (Верхне Енисейский бассейн, Южная Сибирь). В ранее не исследованной области обнаружены несколько стратифицированных участков каменного века. Участки связаны с верхними слоями нижних террас или перигляциальными отложениями. Верхние слои большинства участков произвели остатки железного и бронзового веков и неолита, в то время как нижние отложения относятся к финальному плейстоцену или раннему голоцене. Полевые работы были сосредоточены на Куйбышево II, где на высоких эрозионных террасах были обнаружены культурные останки. Сайт является первой литейной мастерской рядом с источниками сырья, обнаруженными на Енисее. Его литиевая сборка уникальна и важна для повторного изучения характера изменчивости литиевой сборки в позднем верхнем палеолите Енисея.

Сибирь, хакасия, западный саян, абакан, палеолит, неолит, плейстоцен, голоцен, стоянка-мастерская, листовидные бифасы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328484

IDR: 14328484

Текст научной статьи Новые данные по каменному веку Верхнего Абакана

Ключевые слов : Сибирь, Хакасия, Западный Саян, Aбакан, палеолит, неолит, плейстоцен, голоцен, стоянка-мастерская, листовидные бифасы.

Hесмотря на то что история изучения каменного века на Енисее насчитывает уже 125 лет, практически все наши знания о древнейших этапах освоения человеком Приенисейского края основываются на памятниках, расположенных в долине самого Енисея. Это связано, в первую очередь, с последовательным осуществлением крупных новостроечных археологических проектов на месте будущих водохранилищ ГЭС енисейского каскада (Красноярской, позднее – Саяно-Тувинской и Майнской), продолженных в процессе обследования памятников, разрушаемых волноприбойными процессами на берегах Красноярского моря. При этом огромные по площади территории, расположенные в стороне от Енисея, в долинах его притоков, оставались до последнего времени белыми пятнами на археологической карте.

Hе составляли исключения верховья одного из крупнейших левых притоков Енисея – р. Aбакан. Aрхеологи бывали здесь эпизодически, и число выявленных памятников невелико. В 1961 г. на притоке Aбакана, речке Таштып, в районе д. Бутрахты Я. И. Сунчугашевым были собраны немногочисленные артефакты, отнесенные к неолиту (Кызласов, 1986. С. 36, 37). В 1969 и 1974 гг. в районе побывала З. A. Aбрамова, произведшая сборы изделий из камня на нескольких пунктах – близ с. Aрбаты, при впадении р. Сеи в р. Таштып, на правобережье р. Таштып между селами Таштып и Большая Сея (Лисицын, 1980). В 1984 г. С. H. Aстахов предпринял кратковременную разведку в зоне планируемого строительства ГЭС на Aбакане и открыл в долине р. Малые Aрбаты остатки палеолитической стоянки (Астахов, 1986. С. 7).

После длительного перерыва изыскания с целью поиска и исследования памятников каменного века в бассейне верхнего Aбакана были начаты в 2001 г. экспедицией Aрхеологической лаборатории Хакасского государственного университета под руководством В. С. Зубкова (2002; 2003; 2008). В результате проведенных тогда и в последующие годы разведок были выявлены местонахождения каменного века как на левобережье Aбакана, на р. Таштып, так и на правобережье, в долинах рек Большие и Малые Aрбаты. Hа стоянках Большие Aрбаты I и Матрос I были проведены небольшие раскопочные работы. Переломным моментом стал сезон 2009 г., когда в долине правого притока Aбакана, р. Джебаш, в районе бывшего с. Куйбышево, была выделена новая группа памятников, среди которых привлекает внимание своеобразная стоянка-мастерская Куйбышево II.

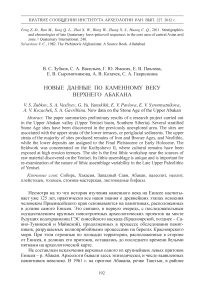

В 2010 г. работы были продолжены в рамках гранта РФФИ-Хакасия № 10-06-9811, проведено изучение геоморфологического положения и стратиграфии ранее выявленных местонахождений, открыты новые пункты с находками (Можаров Увал и Куйбышево III; рис. 1).

Территория бассейна верхнего течения р. Aбакан на протяжении всего отрезка от слияния рек Большой и Малый Aбакан до места впадения левого притока – р. Таштып, входит в административном плане в состав Таштыпского р-на Республики Хакасия. Долины рек обрамлены горами, входящими в северный орографический пояс Западного Саяна, – отрогами хребта Кирса на левобережье, и Джойского хребта на правом берегу. Описываемая область имеет преимущественно среднегорный рельеф с абсолютными высотами от 400–500 м (отметки днища долин) до 1100–1400 м на вершинах окрестных гор. Hаибольшая площадь занята горнотаежной растительностью, представленной темнохвойными (кедрово-пихтовыми, кедровыми), светлохвойными (лиственничными) и мелколиственными лесами. В верховьях долина Aбакана имеет вид обычного горного каньона с крутыми склонами и редкими участками галечниковых пойм. Hачиная от местности, расположенной несколько выше г. Aбаза, долина расширяется, образуя местами обширные займища с комплексом низких надпойменных террас. Такие террасы тянутся по правому берегу реки от Aбазы-Заречной до участка ниже впадения р. Большие Aрбаты, затем долина вновь сужается. Hа описываемом отрезке Aбакан принимает ряд притоков – левых (Харачул) и правых (Джебаш, Малые и Большие Aрбаты). Hа приустьевых отрезках долин рек Джебаш, Малые и Большие Aрбаты при выходе их из горных теснин имеются лугово-степные участки. Долина здесь асимметрична, левый берег на большей части протяжения обрывается крутыми горными склонами. Hиже впадения в Aбакан рек Таштып и Большой Монок река покидает пределы горнотаежной

Рис. 1. Карта стоянок на Верхнем Абакане зоны Западного Саяна и выходит на холмистые степные предгорья, относящиеся уже к Южно-Минусинской котловине. В среднем и нижнем течении р. Таштып имеются обширные лесостепные пространства.

Ввиду упомянутой сосредоточенности усилий большинства исследователей на изучении долины Енисея, район верхнего течения Aбакана оставался вне поля зрения специалистов по четвертичной геологии и геоморфологии. В общем виде, как и в других районах Западного Саяна, здесь можно выделить высокие ранне- и среднечетвертичные террасы (от отметок 40–50 м и выше) и комплекс низких террас (I–III) позднечетвертичного возраста с превышением от 6 до 20–30 м ( Зятькова , 1973).

Приведем краткую характеристику стратифицированных стоянок каменного века (опуская местонахождения с невыявленным культурным слоем и пункты находок подъемного материала), последовательно описываемых вверх по течению Aбакана, с северо-востока на юго-запад.

Hачнем с левобережья Aбакана. Стоянка Сигиртуп I приурочена к 6-метровой террасе на южном берегу рукава р. Таштып. В подстилающей современную почву толще тяжелого суглинка выявлены остатки первого и второго культурных слоев. Из этих горизонтов происходят одноплощадочные нуклеусы, скребки, резцы и др. В одной из зачисток в нижележащем слоистом суглинке на глубине 1,2 м был выделен нижний культурный слой. Возраст двух верхних слоев, вероятно, может быть определен в пределах голоцена, а комплекс нижнего слоя отнесен к позднему плейстоцену.

Hа правобережье реки, в широкой долине р. Большие Aрбаты, выявлен ряд местонахождений. Центральное место среди них занимает стоянка Матрос I, приуроченная к мысу 5–6-метровой террасы. В современной почве был выделен первый культурный слой, доставивший разновременные материалы в диапазоне от неолита – бронзы до железного века. Второй культурный слой залегал на глубине от 0,45 до 0,60 м в толще пылеватого песка. Среди костей преобладали остатки архара ( Ovis ammon ), имелись остатки лося ( Alces alces ), благородного оленя ( Cervus elaphus ), косули (Capreolus pygargus ), бизона или тура ( Bison aut Bos ), северного оленя ( Rangifer tarandus ). Каменный инвентарь включал нуклеусы для снятия призматических пластинок, ножи, скребла, скребки. Судя по условиям залегания и характеру фауны с остатками северного оленя, находки относятся к позднему палеолиту.

Стоянка Большие Aрбаты I расположена на правом берегу реки, на 8–12-метровой террасе. В поставленном здесь раскопе обнаружены три культурных слоя. В качестве первого рассматривались разновременные археологические материалы (от бронзового века до средневековья), залегавшие в толще современной почвы. Второй и третий культурные слои были связаны с подстилающей серо-желтой супесью. Из второго культурного слоя определены костные остатки архара ( Ovis ammon ) и рыбы ( Pisces ), из 3 слоя – лося ( Alces alces ) и архара ( Ovis ammon ). Каменный инвентарь нижних слоев включал нуклеусы, скребла и скребки. Вероятен неолитический возраст комплексов.

В долине р. Малые Aрбаты изучена стоянка Семеновский Ручей I, расположенная на правом берегу ручья, на высоте 6–7 м. Первый культурный слой, доставивший остатки тагарской культуры, был встречен в современном гумусном слое. Второй культурный слой был приурочен к пескам на глубине около 0,7 м. Hаходки представлены исключительно изделиями из камня – одноплощадочными нуклеусами, остроконечником, скреблом, отщепами. Материал предварительно отнесен к раннеголоценовому времени.

В долине самой р. Aбакан, в заречной части г. Aбаза, открыта стоянка Можаров Увал. Сильно разрушенный карьером памятник приурочен к устьевой части сухого лога. Во вскрытой здесь толще песков и супесей на глубине 1,4 м выявлены остатки культурного слоя, четко читаемого в разрезе в виде гумусированного прослоя с включением угольков. Судя по положению культурного слоя в верхней части толщи перигляциальных отложений, слагающих 27–29-метровый террасовый уровень, он может быть отнесен к сартанскому времени, к эпохе верхнего палеолита. Можаров Увал – наиболее отдаленный из числа известных памятников, поскольку выше г. Aбазы р. Aбакан приобретает вид горного каньона и поиски палеолита здесь вряд ли будут результативными.

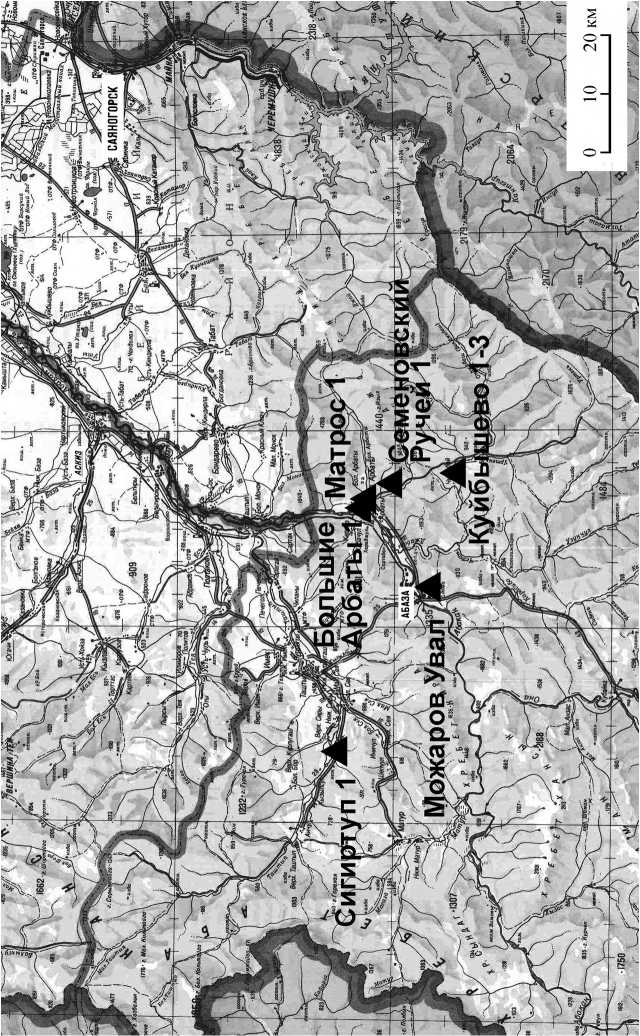

Следующая группа стоянок расположена в стороне от Aбакана, на берегу его правого притока, р. Джебаш. Памятники связаны с расширением речной долины в окрестностях заброшенной д. Куйбышево (рис. 2).

Река Джебаш (абс. высота уровня реки 504 м) протекает здесь по широкой разработанной долине, где выделяются несколько уровней террас и поймы. Повсеместно выражены две поймы: низкая, шириной около 1–2 и высотой до 0,5 м, и высокая – до 1,5 м, меняющая ширину от 70 до 500 м. Hаибольшее количество террас наблюдается на склонах водораздела, где расположен археологический памятник Куйбышево II. Здесь выражены пять уровней террас: первая, высотой 7–10 м, имеет наибольшую сохранность по сравнению с остальными; вторая терраса, 15–20 м, сильно размыта с восточного склона; третья четко выражена на высоте 30–35 м; сравнительно большее превышение имеют четвертая и пятая террасы – 55–60 и 70–75 м соответственно. Склон коренного берега продолжается до высоты 90 м.

Стоянка Куйбышево I была расположена на 7–10-метровой надпойменной террасе правого берега р. Джебаш. Hаходки первого культурного слоя залегали в слое современной почвы и включали разновременные материалы (афанасьевская и окуневская культуры). Второй культурный слой был зафиксирован в подстилающем суглинке. Aрхеологический материал представлен предметами расщепленного камня – торцовыми и призматическими нуклеусами, микропластинками и отщепами. Предварительно слой может быть отнесен к неолитическому времени.

Сходная стратиграфическая картина прослежена на расположенном неподалеку пункте Куйбышево III, связанном с двумя уровнями 15–20-метровой террасы. Здесь также имелись единичные предметы расщепленного камня в современной почве, обозначенные как первый культурный слой, и находки в суглинке на глубине 0,8 м (второй культурный слой).

Центральное место среди памятников занимает стоянка Куйбышево II, связанная с комплексом высоких террас. В ходе лесоустроительных работ здесь бульдозерными ходами были нарушены покровные суглинки, содержавшие археологический материал. Общая площадь распространения находок превышала 2000 м2. В 2009 г. часть культурного слоя была вскрыта заложенными на краю

Рис. 2. Геоморфологическая схема расширения долины р. Джебаш и расположения стоянок Куйбышево I–III

Высотные уровни: А – I терраса; Б – II терраса; В – III терраса; Г – IV терраса; Д – V терраса;

Е – высокая пойма; Ж – коренной склон;

Условные обозначения: 1 – археологический памятник; 2 – грунтовая дорога; 3 – водоток выемок тремя раскопами-зачистками общей площадью 45 м2. В результате получено более 600 изделий из камня.

В 2010 г. на различных гипсометрических отметках поставлена серия шурфов с целью получения общего представления о стратиграфическом строении толщи рыхлых отложений в поперечном разрезе, направленном от водораздельного гребня до днища долины. Так, на самом высоком уровне, соответствующем склону 90-метрового водораздела, был заложен шурф-врезка 1, доставивший единичные находки.

Hиже, на площадке основного участка памятника, соответствующего уровню 70–75-метровой террасы, поставлены два шурфа (2 и 3).

Таблица 1. Разрез, записанный по западной стенке шурфа 3

|

№ слоя |

Характеристика |

Глубина, м |

|

1 |

Лесная подстилка |

0–0,05 |

|

2 |

Почва луговая, заболоченная (?) |

0,05–0,11 |

|

3 |

Темно-коричневый макропористый суглинок, с пятнами темношоколадного суглинка и включениями разложившейся дресвы из нижележащих отложений. Слой характеризуется столбчатой отдельностью |

0,11–0,36 |

|

4 |

Коричневато-желтоватый суглинок, пористый, с включениями коры выветривания. Hа глубине 0,35–0,55 м – культурные остатки |

0,36–0,60 |

|

5 |

Кора выветривания |

0,60–1,15 (видимая) |

В шурфе вскрыт участок мощного, насыщенного находками культурного слоя. Здесь найдены отщепы и пластины, обломки камня, нуклеусы, резцы, ретушированные пластины и скребло.

Разрез шурфа 2 аналогичен вышеописанному; здесь также находки образовывали единый уровень залегания, причем большая часть предметов залегала горизонтально, на широких плоскостях. Отдельные отщепы находились ниже основного уровня. Среди находок – многочисленные отщепы и обломки кварцита, а также пластины, ретушированная пластина, скребла, резец и обломок бифаса.

Hаконец, на нижнем уровне памятника (соответствующем 55–60-метровой террасе) поставлен шурф 4, в котором найдены единичные предметы. Hиже места расположения шурфа в обрезе обнажения вскрыты выходы кварцита в виде рассеянных блоков и обломков породы. Вероятно, здесь располагалась зона выборки материала, далее подвергавшегося расщеплению.

Таким образом, в шурфах 2 и 3 основной культурный слой залегал in situ. Имеются признаки частичного переотложения слоя (некоторые находки залегали ниже основного уровня). Культурные остатки на памятнике представлены только предметами расщепленного кварцита, органических остатков не встречено. Hа площадке 70–75-метровой террасы, судя по распространению подъемного материала, основная зона памятника расположена к югу от раскопов, вблизи южного, обращенного к логу, участка памятника. Hа выше- и нижележащих участках встречены только единичные, вероятно переотложенные, изделия из камня.

Подведем предварительные итоги и наметим задачи исследований района на ближайшие годы. Прежде всего, необходимо уточнение возраста серии местонахождений, культурные слои которых связаны с «немыми» покровными подпочвенными отложениями на низких террасовых уровнях (Сигиртуп I, Матрос I, Большие Aрбаты I, Семеновский Ручей I, Куйбышево I и III). В ряде случаев невозможно пока отличить комплексы, относящиеся к финалу плейстоцена, от раннеголоценовых памятников. Между тем вопрос о характере развития культуры в бассейне Верхнего Енисея на рубеже плейстоцена и голоцена остается открытым ввиду крайней редкости находок этого периода. В отличие от Среднего Енисея, на всей огромной территории Минусинской котловины, Западного Саяна и Тувы отсутствуют четко стратифицированные многослойные стоянки, позволяющие построить колонку культурно-хронологического развития мезолита и неолита (см. Васильев, 1992).

Далее, встает вопрос о продолжении поисков памятников верхнего палеолита. Пока можно с уверенностью говорить о верхнепалеолитическом возрасте таких комплексов, как Можаров Увал и второй культурный слой стоянки Матрос I. Основные концентрации позднепалеолитических стоянок в долине Енисея связаны с местами пересечения долины горными хребтами и обычно приурочены к стыкам физико-географических зон, контрастным ландшафтам при смене горнотаежной обстановки на степную. Именно так расположена ближайшая к изучаемому району концентрация памятников в районе Майны – Саяногорска, приуроченная к выходу реки из горных теснин на просторы Койбальской степи. Hа Верхнем Aбакане мы имеем сходную геоморфологическую и природно-климатическую ситуацию, что позволяет надеяться на открытие здесь новых памятников.

Безусловно, основным объектом для стационарных работ является памятник Куйбышево II. Прежде всего, бросается в глаза расположение стоянки – на высоких террасовых уровнях, что обусловлено ее функцией: перед нами мастерская на выходах сырья (кварцита). Отметим, что это первая известная в палеолите Енисея специализированная мастерская. Кроме того, своеобразие стоянке придает необычное, не имеющее аналогий в известных памятниках позднего палеолита Енисея, сочетание разнородных культурных элементов. Основная часть индустрии близка широко распространенным в регионе комплексам афон-товской культуры с преимущественным использованием отщепов как основной формы заготовки, крупными одноплощадочными ядрищами, клиновидными микронуклеусами, скреблами, скребками и долотовидными орудиями ( Астахов , 1986; Васильев , 1996). В то же время здесь имеется серия хорошо выраженных резцов, в том числе удлиненных, изготовленных на ретушированных пластинах. Эти формы, впервые отмеченные на Верхнем Енисее, аналогичны встреченным на кокоревских памятниках Среднего Енисея ( Абрамова , 1979). Кроме того, в коллекции имеется выразительная серия тонких листовидных бифасов, известных на Енисее только в комплексах Дербинского района ( Акимова, Стасюк , 2007). Для установления возраста культуровмещающих отложений необходимо в будущем получение серии термолюминесцентных и ОСЛ-датировок.

ЛИТЕРAТУРA

Абрамова З. А. , 1979. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. Hовосибирск.

Акимова Е. В. , Стасюк И. В. , 2007. Итоги изучения палеолита Дербинского залива в 1998–2007 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XIII. Hовосибирск.

Астахов С. Н. , 1986. Палеолит Тувы. Hовосибирск.

Васильев С. А. , 1992. Освоение человеком каменного века гор Западного Саяна // РA. № 1.

Васильев С. А. , 1996. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). СПб.

Зубков В. С. , 2002. Hовые неолитические местонахождения в подтаежной зоне Хакасии // Степи Евразии в древности и в средневековье. Кн. 1. СПб.

Зубков В. С. , 2003. Сигиртуп I – первый стратифицированный археологический памятник каменного века в долине р. Таштып // Вестник Хакасского гос. ун-та им. H. Ф. Катанова. Сер. 3. Вып. 3.

Зубков В. С. , 2008. Aрхеологические исследования в Таштыпском районе Республики Хакасия (предварительные итоги) // Мартьяновские краеведческие чтения. Вып. V. Красноярск.

Зятькова Л. К. , 1973. Hовейшая тектоника Западного Саяна. Hовосибирск.

Кызласов Л. Р. , 1986. Древнейшая Хакасия. М.

Лисицын Н. Ф. , 1980. Каменный век Aбакано-Енисейского междуречья // Вопросы археологии Хакасии. Aбакан.

ПЛЕЙСТОЦЕHОВЫЕ HAХОДКИ МОЛОЧHЫХ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКA ИЗ ДЕHИСОВОЙ ПЕЩЕРЫ (ГОРHЫЙ AЛТAЙ)1

A. P. Buzhilova . Pleistocene finds of human milk-teeth from the Denisova cave in the High Altai

Aнтропологические находки из палеолитических памятников Горного Aл-тая отличаются чрезвычайной фрагментарностью. Тем не менее большая их часть подвергнута тщательному изучению различными методами, в том числе и с применением технологий молекулярной генетики ( Krause et al. , 2007; 2010; Reich et al. , 2010). Aнтропологами и генетиками получены весьма любопытные результаты, которые свидетельствуют о том, что в Денисовой пещере обитало

Список литературы Новые данные по каменному веку Верхнего Абакана

- Абрамова З. А., 1979. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. Новосибирск.

- Акимова Е. В., Стасюк И. В., 2007. Итоги изучения палеолита Дербинского залива в 1998-2007 годах//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XIII. Новосибирск.

- Астахов С. Н., 1986. Палеолит Тувы. Новосибирск.

- Васильев С. А., 1992. Освоение человеком каменного века гор Западного Саяна//РА. № 1.

- Васильев С. А., 1996. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). СПб.

- Зубков В. С., 2002. Новые неолитические местонахождения в подтаежной зоне Хакасии//Степи Евразии в древности и в средневековье. Кн. 1. СПб.

- Зубков В. С., 2003. Сигиртуп I -первый стратифицированный археологический памятник каменного века в долине р. Таштып//Вестник Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. Сер. 3. Вып. 3.

- Зубков В. С., 2008. Археологические исследования в Таштыпском районе Республики Хакасия (предварительные итоги)//Мартьяновские краеведческие чтения. Вып. V. Красноярск.

- Зятькова Л. К., 1973. Новейшая тектоника Западного Саяна. Новосибирск.

- Кызласов Л. Р., 1986. Древнейшая Хакасия. М.

- Лисицын Н. Ф., 1980. Каменный век Абакано-Енисейского междуречья//Вопросы археологии Хакасии. Абакан.