Новые данные по костяной индустрии стоянки Староселье (раскопки А.А. Формозова)

Автор: Чистяков П.В., Колясникова А.С., Медведев С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Костяные ретушеры, использовавшиеся древним человеком для фасонажа и ретуширования каменных орудий, широко распространены во многих среднепалеолитических комплексах Европы и Ближнего Востока, в частности в индустриях восточного микока. В данной статье представлены результаты исследования 65 экз. костяных ретушеров из среднепалеолитических слоев стоянки-навеса Староселье в Крыму. Первое исследование ретушеров Староселья было проведено М.Д. Гвоздовер и А.А. Формозовым в 1960 году. В предлагаемой работе приводятся детальные морфометрические характеристики, базовый тафономический анализ, а также таксономическое и анатомическое определения ретушеров. В результате была выявлена взаимосвязь метрических показателей костяных ретушеров с количеством активных зон на орудиях. Орудия с большим количеством активных зон в среднем длиннее ретушеров с меньшим количеством зон износа. Длина оказалась наиболее изменчивым показателем ретушеров, а значения их толщины и ширины однородны. Также были обнаружены следы подработки ретушеров по ширине, представляющие собой негативы последовательных снятий ударами c внешней и внутренней сторон по краю орудий. Неандертальцами стоянки вероятно подбирались костяные фрагменты, наиболее удобные для держания в руке (пальцах) и не имеющие острых выступов в области фиксации. Если фрагмент имел выступы, мешающие мастеру, его намеренно подрабатывали. Мы также измерили два типа следов использования на ретушерах - канавки и лунки. Считается, что канавки появляются в результате контакта ретушера с ровным краем каменного инструмента, а лунки - от контакта с зазубренным краем. Для проведения таких замеров был использован видеомикроскоп высокого разрешения Hirox RH-2000. Оказалось, что разнотипные следы отличаются друг от друга не только по форме, но и по размерам. Данные, приведенные в статье, планируется использовать для выявления культурных/функциональных сходств и различий костяных комплексов Староселья и других среднепалеолитических памятников.

Палеолит, костяные ретушеры, староселье, крым, трехмерное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146419

IDR: 145146419 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0143-0151

Текст научной статьи Новые данные по костяной индустрии стоянки Староселье (раскопки А.А. Формозова)

Ретушеры из кости относятся к категории самых многочисленных костяных орудий каменного века, которые использовались с ранних этапов палеолита. Этот тип орудий встречается в очень широких культурно-хронологических контекстах: их находят на палеолитических стоянках в Европе, Восточной Азии, Южной и Северной Африке и на Ближнем Востоке [Schwab, 2002; d’Errico, Henshilwood, 2007; Blasco et al., 2013].

Костяные ретушеры часто встречаются в среднепалеолитических индустриях восточного ми-кока , для которых характерны плоско-выпуклые и плоско-выпуклые альтернативные двусторонние скребла, двусторонние острия, конвергентные скребла различных форм и ретушированные остроконечники [Чабай, 2004]. Костяные ретушеры широко распространены на микокских стоянках Кавказа [Филиппов, Любин, 1994; Голованова, 2017], Крыма [Колосов, Степанчук, Чабай, 1993; Гвоздо-вер, Формозов, 1960] и Алтая [Baumann et al., 2020; Kolobova et al., 2020].

Среднепалеолитическая пещерная стоянка-навес Староселье находится на юге Бахчисарая. Впервые памятник исследовался экспедицией под руководством А.А. Формозова [Формозов, 1958]. Вторая кампания раскопок проводилась в рамках украинско-американского проекта «Средний палеолит Крыма» с 1993 по 1995 г. [Marks et al., 1997]. В Староселье обнаружено большое количество кремневых изделий и костей животных, а также остатки кострищ в виде зольных пятен [Формозов, 1958]. Наибольшая часть культурного материала относится к горизонту 3, датируемому 46 000 л.н. [Marks et al., 1997, p. 34–36]. Всего обнаружено 734 орудия преимущественно из черного кремня, в том числе 87 экз. с двусторонней обработкой [Формозов, 1958].

Стоянка получила особую известность благодаря находке погребения ребенка с архаичными чер-144

тами черепа. Находка стала причиной многолетней полемики. Большинство российских ученых поддержали мнение, что анатомически скелет ближе к человеку из Схул и мало похож на классического неандертальца [Рогинский, 1954]. Некоторые исследователи утверждали, что это переотложенное погребение современного человека [Marks et al., 1997]. В исследовании последних лет антропологи выявили ряд отличий черепа ребенка от черепов неандертальцев по нижней челюсти, при этом по размерам лицевого отдела есть сходство с неандертальцем [Харитонов, Бужилова, Сухова, 2013].

К 1960 г. на стоянке было обнаружено ок. 60 тыс. ко стей животных, из которых о сновную часть (ок. 50 тыс. костей) составляли кости европейского плейстоценового осла ( Equus hydruntinus ), обитавшего в западной части Евразии [Формозов, 1958]. В меньшем количестве в коллекции присутствуют сайгак ( Saiga tatarica ), олени ( Cervus elaphus, Cervus sp .), хищники и некоторые птицы [Marks et al., 1997].

Археологическая коллекция среднепалеолитических комплексов Староселья содержит большое количество костяных орудий. Первое исследование костяных изделий Староселья провели М.Д. Гвоз-довер и А.А. Формозов [1960]. Авторы, исследовав кости с выкрошенными площадками, пришли к выводу, что фрагменты служили ретушерами, уточняя, что неандертальцы ими надавливали на край каменного орудия. В этой работе были приведены минимальные и максимальные размерные значения артефактов, активных зон и следов на них, однако более подробные морфометрические данные об артефактах опубликованы не были.

Материалы и методы

Для данного исследования были отобраны 65 орудий из археологической коллекции Староселья, хранящейся сегодня в НИИ и музее антропологии

МГУ. Выборка была составлена случайным образом, однако предпочтение отдавалось целым орудиям.

Для измерений следов (лунки и канавки) на активных зонах ретушеров был использован видеомикроскоп высокого разрешения Hirox RH-2000, позволяющий на микроуровне анализировать следы на ретушерах. Были измерены длина, ширина и глубина четко различимых, не перекрывающих друг друга насечек и лунок.

Визуализация артефактов была выполнена путем создания беcтекстурных трехмерных моделей. Модели были получены посредством применения сканера структурированного подсвета RangeVision Spectrum. После сканирования они обрабатывались с помощью RangeVisionScanCenter и RangeVisionScanMerge [Kolobova et al., 2019]. Постобработка моделей выполнялась в Autodesk Netfabb, Geomagic Design X и Geomagic Wrap (trial versions).

Для сравнения метрических данных были применены методы математической статистики, в частности, непараметрический критерий Манна-Уитни и Т-критерий Стьюдента [Гржибовский, 2008]. Вычисления проводились в программе PAST 3 [Hammer, Harper, Ryan, 2001]. На предварительном этапе обработки данных для определения нормальности распределения данных исследуемых выборок был применен тест Шапиро – Уилка.

Результаты

Сырье. Для заготовок орудий использовались преимущественно длинные трубчатые ко сти ги-друнтинуса. Все ретушеры из выборки изготовлены из разных частей длинных трубчатых костей, чаще фрагментов диафизов, реже обломков эпифизов (например, нижний конец пястной/плюсневой кости). Были определены 16 костяных обломков, из которых 3 фрагмента плюсневой кости, 3 фрагмента метаподий (плюсневая/пястная кости), 3 обломка большой берцовой кости, 6 обломков плечевой, 1 осколок бедренной. На остальных артефактах признаки, позволяющие с точностью определить элемент скелета, не были обнаружены.

Тафономия. Все ретушеры выборки имеют хорошую сохранность, кортикальный слой практически не поврежден, поэтому следы сработанности четко видны. Фрагменты светлые, имеют желтоватый оттенок. На двух ретушерах зафиксированы следы погрызов (табл. 1). Некоторые орудия имеют незначительные свежие сломы, не касающиеся активных зон, вероятно появившиеся после извлечения из слоя.

Размер ретушеров. Длина всех ретушеров составляет от 52,8 до 156,5 мм, ее среднее значение

Таблица 1 . Виды следов на костяных ретушерах Староселья

|

Вид повреждения |

Ретушеры (экз.) |

% от общего числа |

|

Погрызы |

2 |

3 |

|

Скобление |

37 |

56,9 |

|

Порезы |

6 |

9,2 |

|

Следы ударов отбойника |

43 |

66,1 |

|

Оббивка |

13 |

20 |

|

Всего |

65 |

Таблица 2 . Количество активных зон на ретушерах Староселья

|

Активные зоны (экз.) |

Ретушеры (экз.) |

% от общего числа орудий |

|

1 |

43 |

66,2 |

|

2 |

21 |

32,3 |

|

3 |

1 |

1,5 |

|

Всего |

65 |

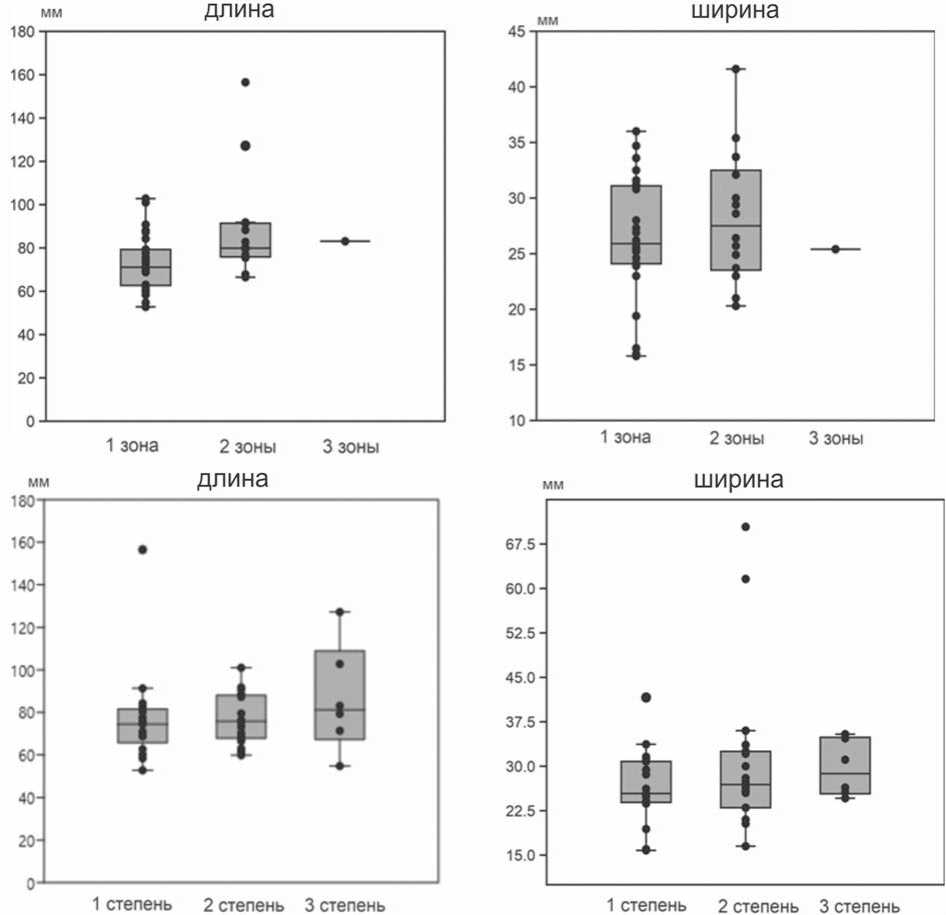

79,2 мм. Ширина – от 15,8 до 41,6 мм со средним значением 27,3 мм. Показатели толщины варьируются в диапазоне от 4,1 до 10,7 мм, их среднее значение 7,6 мм.

Из размерных показателей наиболее высокое стандартное отклонение получилось у длины, оно составило 18,7, в то время как у ширины и толщины этот показатель равен 5,4 и 1,5 соответственно.

Активные зоны. Всего на 65 ретушерах Старо-селья обнаружено 88 активных зон. Орудия имеют по одной, две или три активных площадки разной степени утилизации (табл. 2). Большинство активных площадок расположены на выпуклой поверхности кости (60 %). Ориентация следов горизонтальна, она перпендикулярна вертикальной оси ретушера, в редких случаях – слегка наклонена из-за формы поверхности кости. Из 88 активных зон 44 (43 %) площадки определены как слабо сработанные, 38 (48,6 %) зон со средней степенью утилизации и лишь 6 (8,3 %) зон с высокой степенью утилизации. Построенные диаграммы размаха показали, что орудия с разной степенью утилизации не отличаются по размерам (рис. 1). Была выявлена статистическая разница в длине ретушеров с разным количеством активных зон ( U = 293,5, р = 0,013 по U-критерию Манна-Уитни). Ретушеры с двумя активными площадками в среднем длиннее, чем инструменты с одной площадкой (рис. 1). По ширине, напротив, разница незначительная ( t = 0,647, р = 0,519 по T-критерию Стьюдента). Размеры активных зон в среднем 14,8 мм в длину и 9,7 в ширину. Большинство зон расположены по центру вертикальной оси, они составили 65 % от

Рис. 1. Длина и ширина ретушеров Староселья в зависимости от количества активных зон и от степени модификации.

общего числа, остальные 35 % зон латерализова-ны. Количество зон, смещенных вправо и влево, практически одинаково (22 и 20 зон соответственно). Значимых различий в размерах активных зон, расположенных с краю или по центру, не зафиксировано ни по длине, ни по ширине ( U = 568, р = 0,128, U = 674 р = 0,683 по U -критерию Манна – Уитни соответственно).

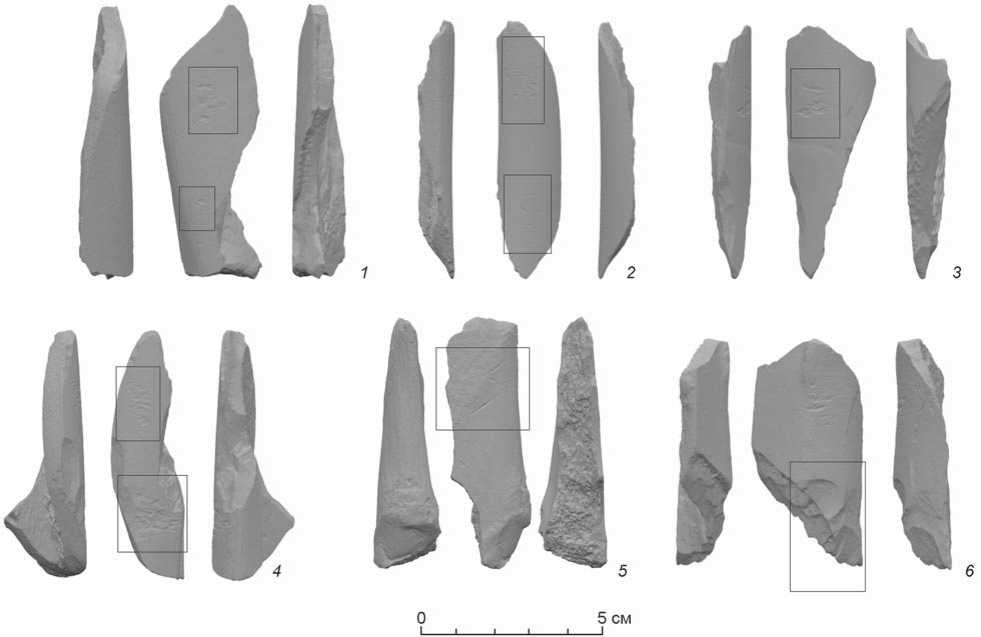

На ретушерах Староселья были зафиксированы следы расщепления кости каменным отбойником, они имеют округлую форму с углом раскрытия более 90° и располагаются по краям костяного обломка [Blumenshine, Selvaggio, 1988]. На некоторых ретушерах отмечены последовательные следы оббивки края, свидетельствующие о подправке формы мастером после первичного расщепления кости (рис. 2). На поверхности 37 артефактов (57 % от 146

общего количества ретушеров) присутствуют длинные тонкие царапины – следы скобления (рис. 3). Обычно такие следы интерпретируются как результат снятия надкостницы [Auguste, 2002], но нельзя отвергать и другие варианты происхождения таких следов, связанные с ретушированием каменных орудий, так как мастер перед нанесением ретуши может намеренно сглаживать о стрый каменный край орудия ретушером, оставляя в результате царапины на последнем. На 6 ретушерах (9,2 %) отмечены порезы от разделки туши животного (табл. 1). Порезы короче, чем следы скобления и расположены относительно параллельно друг другу.

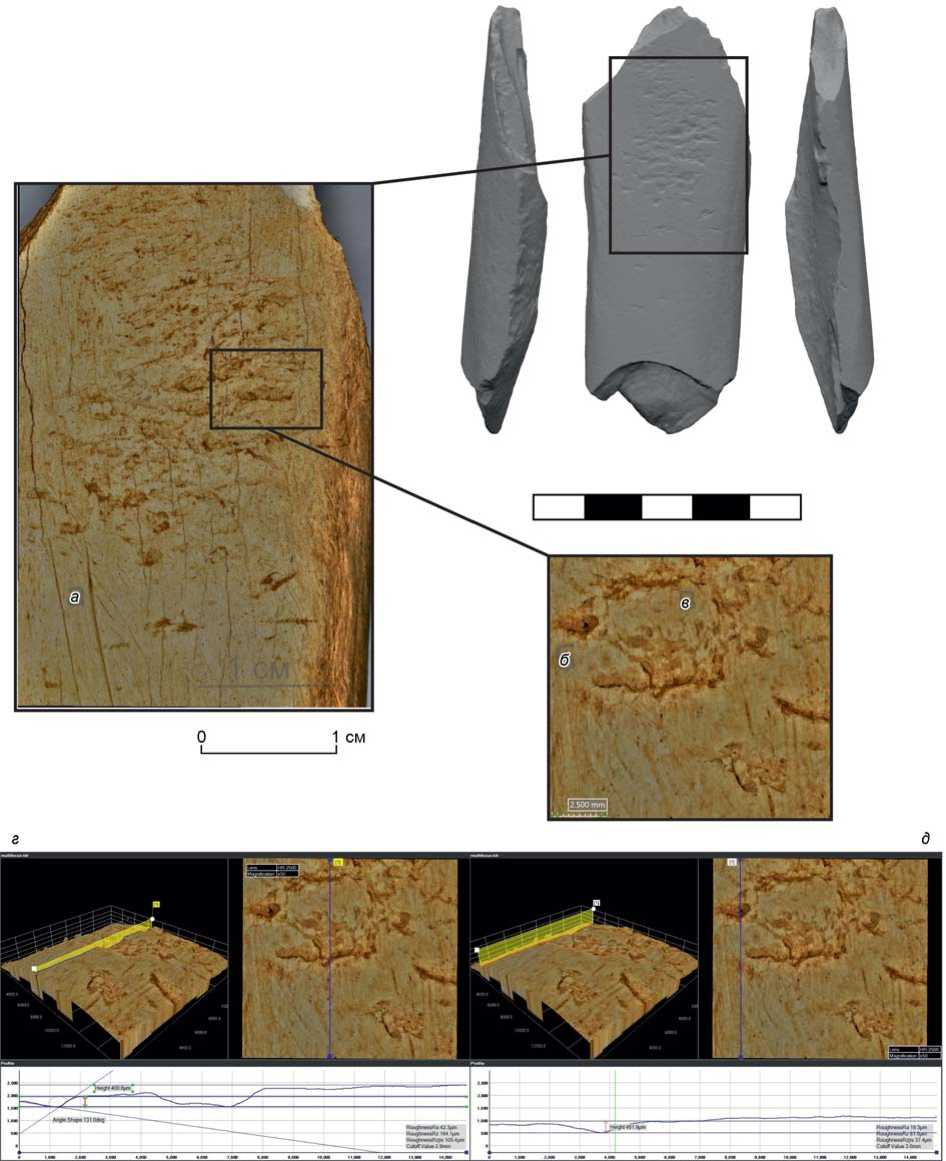

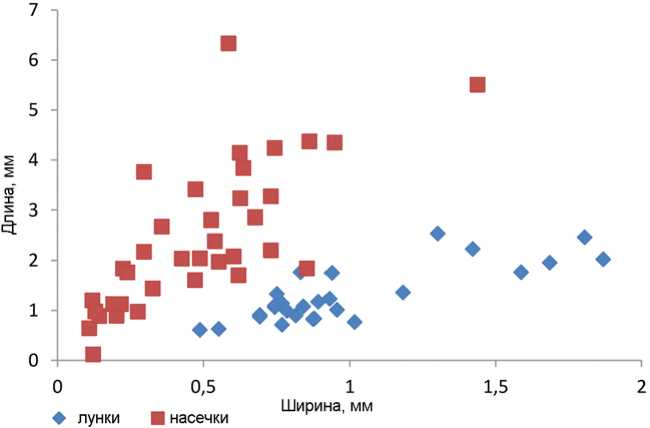

Размеры следов на активных зонах. Были определены метрические параметры 63 следов, которые делились на две категории – лунки (27 следов) и на-сечки/канавки (36 следов). Лунки имеют округлую

Рис. 2. Костяные ретушеры Староселья.

1, 2, 4 – ретушеры с двумя активными зонами; 3, 6 – ретушеры с одной активной зоной; 5 – пример порезов от разделки туши; 6 – пример следов обработки края ретушера.

форму, а насечки форму коротких штрихов (рис. 3). Длина следов на рабочих поверхностях ретушеров, отнесенных к категории «лунки», находится в диапазоне от 0,6 до 2,53 мм, среднее значение – 1,29 мм. Их ширина от 0,48 до 1,86 мм, ее среднее значение – 0,99 мм. Глубина лунок варьируется от 0,08 до 0,45 мм со средним значением 0,22 мм. Следы, определенные как насечки/канавки, имеют минимальную длину 0,12 мм, а максимальную – 6,33 мм, ее среднее значение – 2,44 мм. Самая узкая насечка из выборки 0,1 мм в ширину, а самая широкая – 1,43 мм, среднее значение ширины – 0,49 мм. Глубина насечек составляет от 0,06 до 3 мм, ее среднее значение – 0,23 мм. Стандартное отклонение по длине у насечек больше, чем у лунок, оно составило 1,43 и 0,56 соответственно. У показателей ширины стандартное отклонение, напротив, сильнее у лунок (0,37), чем у насечек (0,29). У глубины лунок этот показатель составил 0,1, а у глубины насечек 0,14 (рис. 4).

Выводы

Неандертальцы Староселья для изготовления ретушеров предпочитали исключительно кости животных, добытых на охоте, а именно – гидрунтинового осла. Они предпочитали обломки диафизов длинных трубчатых костей, при этом в коллекции также присутствуют единичные дистальные эпифизы.

Опираясь на стандартные отклонения метрических характеристик исследуемых орудий, можно заключить, что длина – это наиболее изменчивый показатель ретушеров Староселья, а значения их толщины и ширины однородны. Вероятно, подбирались костяные фрагменты, наиболее удобные для фиксации в руке в процессе работы и не имеющие острых выступов в той части, которая держалась рукой. Не исключено, что ретушеры специально подправлялись по размеру, на это указывают и следы оббивки на некоторых орудиях. Однако часто есть риск перепутать их со следами первичного расщепления кости. Сегодня вопросы о наличии преднамеренного производства ретушеров, соответственно, и об отнесении таких орудий к категории формальных или неформальных остаются открытыми [Kolobova et al., 2020].

По результатам настоящего исследования были выявлены взаимосвязи метрических показателей костяных ретушеров с количеством активных зон на орудиях. Ретушеры с бо́ льшим количеством активных зон в среднем длиннее орудий с меньшим количеством зон износа. Чем длиннее ретушер, тем

Рис. 3. Пример измерений следов (лунок и насечек) на ретушерах Староселья при помощи видеомикроскопа высокого разрешения Hirox RH-2000.

а – следы скобления; б – лунка; в – насечка; г – измерение глубины насечки; д – измерение глубины лунки.

больше потенциальных активных зон для мастера и тем легче переворачивать его в руке.

Анализ метрических характеристик канавок и лунок показал, что по длине и ширине они имеют очень высокую вариабельно сть и отличаются 148

друг от друга не только по форме, но и по размерам: лунки в среднем короче и шире, чем насечки. Это доказывает обоснованность выделения этих следов в две разные категории. Принято считать, что канавки появляются в результате контакта ре-

Рис. 4. Длина и ширина лунок и насечек на ретушерах Староселья.

тушера с прямым краем каменного инструмента, а лунки – от контакта с неровным краем [Mozota, 2018]. Большинство канавок на изученных ретушерах Староселья – 2–3 мм в длину. Если сравнивать их с размерами таких следов на ретушерах других памятников, то из наиболее близких можно отметить ретушеры крымской стоянки Кийк-Коба, на которых средняя длина канавок 3–4 мм, или Ча-гырской пещеры на Алтае, где их средняя длина 3 мм [Бонч-Осмоловский, 1940; Колясникова, Чистяков, Колясникова, 2021]. По длине они также близки со следами на ретушерах с памятников Ля Кина (Франция) и Фумане (Италия), где длина насечек находится в диапазоне от 2 до 6 мм [Malerba, Giacobini, 2002; Schwab, 2002; Auguste, 2002]. Интересно, что в работе М.Д. Гвоздовер и А.А. Формозова диапазон длины насечек на ретушерах Староселья вышел 7–8 мм, что сильно отличается от наших значений [1960]. Такая сильная разница могла получиться из-за разных выборок измеряемых следов или методов измерений. Измерения маленьких следов вручную без специального оборудования дают менее точную информацию, чем измерения, сделанные с помощью видеомикроскопа с высоким разрешением.

Применение видеомикроскопа высокого разрешения Hirox RH-2000 оказалось эффективным для построения поперечных профилей следов и проведения высокоточных измерений для изучения микроследов на ретушерах. В отличие от обычной фотографии на трехмерной модели более детально виден микрорельеф поверхности орудия. Значительным преимуществом микроскопа является возможность измерения глубины микро-следов орудий, что крайне сложно сделать вручную.

Результаты нашего исследования планируется в дальнейшем использовать для комплексного сравнения с морфометрическими характеристиками ретушеров из одно- и разнокультурных среднепалеолитических комплексов с целью определения их морфометрической вариабельности, возможно имеющей географический, биологический или антропологические контексты. С этой целью ретушеры стоянки Староселье необходимо сравнить с орудиями из самого восточного памятника европейского микока – Чагырской пещеры.

Трехмерное сканирование выполнено по гранту РНФ № 21-18-00376. Статистические исследования выполнены в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009.

Исследование проводилось с использованием оборудования ЦКП МГУ «Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование», приобретенного МГУ по программе обновления приборной базы в рамках национального проекта «Наука». Авторы выражают благодарность Н.Я. Березиной и К.А. Колобовой за помощь в подготовке статьи.

Список литературы Новые данные по костяной индустрии стоянки Староселье (раскопки А.А. Формозова)

- Бонч-Осмоловский Г.А. Палеолит Крыма. Грот Киик-Коба. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – Т. 1. – 203 c.

- Гвоздовер М.Д., Формозов А.А. Использование кости на мустьерской стоянке Староселье в Крыму // Archeologicke Rozhledy. – Т. 12 (3). – Praha, 1960. – С. 390–403.

- Голованова Л.В. Костяные изделия в среднем и верхнем палеолите Кавказа // КСИА. – 2017. – Вып. 246. – С. 169–184.

- Гржибовский А.М. Типы данных, проверка распределения и описательная статистика // Экология человека. – 2008. – № 1. – С. 52–58.

- Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Чабай В.П. Ранний палеолит Крыма. – Киев: Наукова думка, 1993. – 221 с.

- Колясникова А.C., Чистяков П.В., Колясникова А.С. Исследование следов на костяных ретушерах из Чагырской пещеры с использованием профилометра // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. – 2021. – Т. 27. – С. 154–160.

- Рогинский Я.Я. Морфологические особенности черепа ребенка из позднемустьерского слоя пещеры Староселье // СЭ. – 1954. – Вып. 1. – С. 27–41.

- Филиппов А.К., Любин В.П. Костяные ретушеры из мустьерского слоя и пространственное распространение культурных остатков // Неандертальцы Гуппского ущелья на Северном Кавказе. – Майкоп: Меоты, 1994. – С. 142–147.

- Формозов А.А. Пещерная стоянка Староселье и ее место в палеолите // МИА. – 1958. – № 71. – 124 c.

- Харитонов В.М., Бужилова А.П., Сухова А.В. Опыт онтогенетического анализа на примере мустьерского ребенка из Староселья (Западный Крым) // Вестн. Моск. ун-та. – 2013. – Вып. 23, № 2. – С. 4–16.

- Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. – Симферополь: Шлях, 2004. – 323 с.

- Auguste P. Fiche éclats diaphysaires du Paléolithique moyen: Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Ca1ais) et Kulna (Moravie, République tchèque) // Industrie de l’os préhistorique: compresseurs, percuteurs, retouchoirs. Société préhistorique française / Patou-Mathis M. (ed.). – 2002. – P. 39–57.

- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoshapkin A. The neandertal bone industry at Chagyrskaya cave, Altai region, Russia // Quatern. Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 68–88.

- Blasco R., Rosell J., Cuartero F., Peris J., Gopher A., Barkai R. Using Bones to Shape Stones: MIS 9 Bone Retouchers at Both Edges of the Mediterranean Sea // PloS one. – 2013. N 8. – e76780.

- Blumenschine R.J, Selvaggio M.M. Percussion marks on bone surfaces as a new diagnostic of hominid behavior // Nature. – 1988. – Vol. 333. – P. 763–765.

- D’Errico F., Henshilwood C.S. Additional evidence for bone technology in the southern african middle stone age // J. Hum. Evol. – 2007. – N 52. – P. 142–163.

- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: paleontological statistics software package for educationand data analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4 (1). – P. 1–9.

- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Baumann M., Koliasnikova A., Kovalev V. , Krivoshapkin A. The Application of Geometric-Morphometric Shape Analysis to the Middle Paleolithic Retouchers from Altai // Quatern. Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 89–96.

- Kolobova K.A., Fedorchenko A.Y., Basova N.V., Postnov A.V., Kovalev V.S., Chistyakov P.V., Molodin V.I. The use of 3d-modeling for reconstructing the appearance and function of non-utilitarian items (the case of anthropomorphic figurines from Tourist-2) // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. – 2019. – Vol. 47, N 4. – P. 66–76.

- Malerba G., Giacobini G. Fiche éclats diaphysaires avec marques transversales d’utilisation // Industrie de l’os préhistorique: compresseurs, percuteurs, retouchoirs. Société préhistorique française / Patou-Mathis M. (ed.). – 2002. – P. 29–38.

- Marks A.E., Demidenko Yu., Monigal K., Usik V., Ferring C., Burke A., Rink W., Mckinney C. Starosele and the Starosele Child: New Excavations, New Results // Current Anthropology. – 1997. – Vol. 38, N 1. – P. 112–123.

- Mozota M. Experimental programmes with retouchers: where do we stand and where do we go now? // The Origins of Bone Tool Technologies / Hutson J.M., García-Moreno A., Noack E.S., Turner E., Villaluenga A., GaudzinskiWindheuser S. (Eds.). – Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz. – 2018. – P. 15–33.

- Schwab C. Fiche éclat diaphysaires du Paléolithique moyen et supérieur: la grotte d’Isturitz (PyrénéesAtlantiques) // Industrie de l’os préhistorique: compresseurs, percuteurs, retouchoirs. Société préhistorique française / Patou-Mathis M. (ed.). – 2002. – P. 59–73.