Новые хлор- алюминий- содержащие минералы Верхнекамского месторождения солей

Автор: Чайковский И.И., Коротченкова О.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

Лесюкитоподобные фазы формируют пинакоидальные кристаллы, которые по составу образуют два изоморфных ряда: безводная Al3(OH)8Cl - водная Al3(OH)8Cl*4H2O фазы и хлоридная Al3(OH)8Cl*4H2O - сульфатная Al3(OH)7(SO4)*2H2O фазы. Туниситоподобная фаза представлена мелкими белыми желваками, состоящими из волокнистых и листоватых индивидов с формулой (K,Na)2Ca4Al10(CO3)6(OH)12Cl2. Их образование связывается с разложением алюмосиликатного материала в результате гидролиза или сульфатредукции. Новообразованные кристаллы ректорита ((K0,2(H3O)0,8)(Al1,6Mg0,4)(Si3,5Al0,5) O10(Cl0,2(OH)1,8)*2(H2O)) и иллита (KAl2(Si3Al)O10(Cl,OH)*5H2O), а также кварца и калиевого полевого шпата на поверхности обломочной гидрослюдистой частицы являются следствием растворения и пространственной перегруппировки элементов. Присутствующий в них хлор коррелирует с калием, что позволяет предполагать присутствие KCl в виде структурных модулей. Все это указывает на то, что в соляной толще происходит известная реакция взаимодействия глиноземистых минералов не только с калием, но и хлором, и сульфат-ионом.

Верхнекамское месторождение, соли, лесюкит, тунисит, рек-торит, калиевый монтмориллонит, иллит, новообразованные минералы в солях

Короткий адрес: https://sciup.org/147201084

IDR: 147201084 | УДК: 549.01 | DOI: 10.17072/psu.geol.31.6

Текст научной статьи Новые хлор- алюминий- содержащие минералы Верхнекамского месторождения солей

Проблема алюминия в солях кроется в его низкой подвижности. В Соликамский эвапоритовый бассейн он мог попадать только в составе обломочного материала, главным образом в виде хлорита и глинистых минералов [3]. Кристаллизация калиевого полевого шпата (адуляра) в силь-винитовой зоне Верхнекамского месторождения, обнаруженного В.Н. Аполлоновым [1], была следствием реакции силикатного материала с рассолом, обогащенным калием. Было даже высказано предположение, что иллит и хлорит гало- пелитов являются аутигенными, сформировавшимися при взаимодействии рапы, насыщенной К и Мg, с терригенными глинистыми минералами [4]. Однако это не подтверждалось обломочной формой зерен и их распространением по всему разрезу месторождения – как в подстилающей каменной соли, так и сильвинито-вой, и карналлитовой зонах.

Позднее в соляной толще были зафиксированы еще несколько глиноземистых минералов (альбит, анальцим и мейксне-рит), свидетельствующих об активной

трансформации алюмосиликатного материала в соляной толще [5–7].

При изучении нерастворимого остатка пород скв. 704/1, пробуренной в 2013 г. на Половодовском участке Верхнекамского месторождения солей (Пермский край), были выявлены новые для месторождения аутигенные алюминийсодержащие минералы: двойные гидроксиды и слоистые силикаты. На базе ГИ УрО РАН проведено их изучение с помощью растрового электронного микроскопа VEGA 3 LMH (Tescan) с системой энергодисперсионного микроанализа Oxford Instruments INCA Energy 250/X-max 20.

Лесюкитоподобные фазы

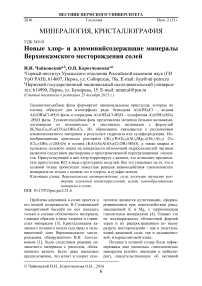

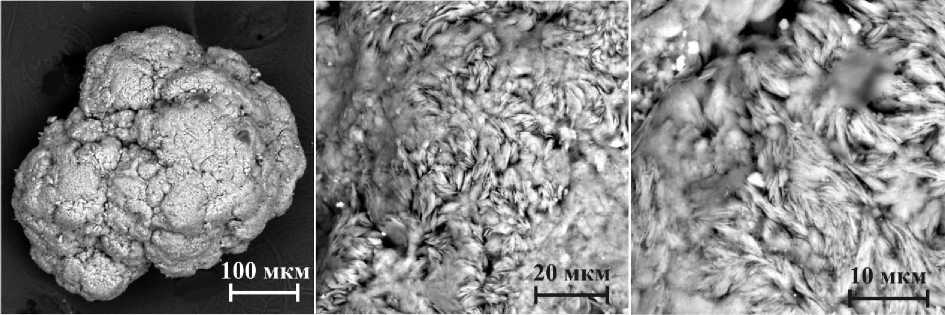

На глубине 259,9–260,2 м, отвечающей пласту Г, на двух зернах доломита с блочной поверхностью зафиксированы три пинакоидальных кристалла высокоглиноземистого хлорсодержащего минерала (рис. 1, табл. 1), близкого по составу к ле-сюкиту (Al2(OH)5Cl·2H2O), обнаруженно- му среди фумарольных продуктов извержения вулкана Толбачик [2].

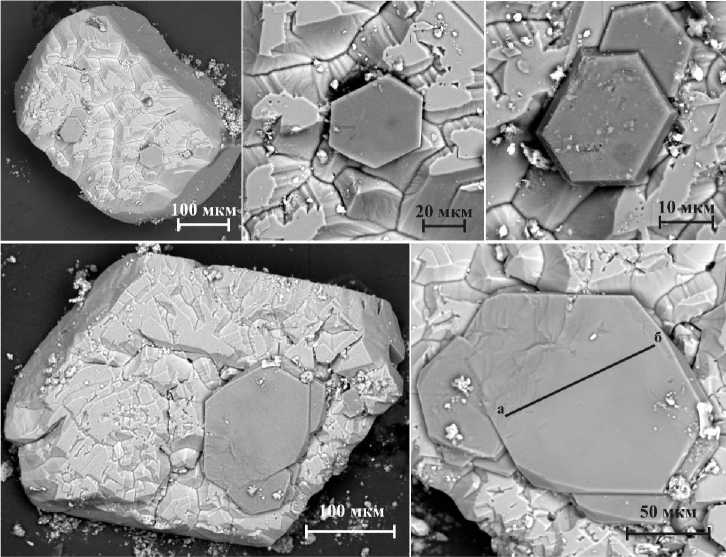

Под действием электронного луча происходит «выгорание» минерала, что свидетельствует о содержании в его составе кристаллизационной воды или гид-роксил-иона. Профилирование (рис. 1, профиль аб) поверхности третьего кристалла, содержащего хлор и серу (рис. 2), показало зональное распределении этих компонентов и наличие между этими анионами (Cl, SO 4 ) обратной зависимости, что говорит о вхождении в одну структурную позицию.

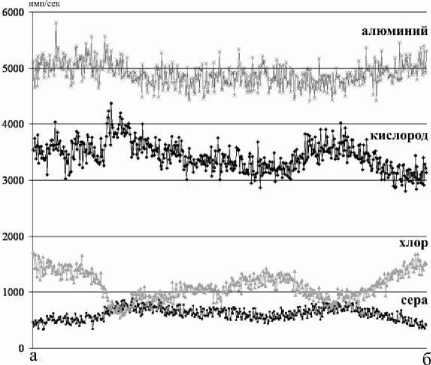

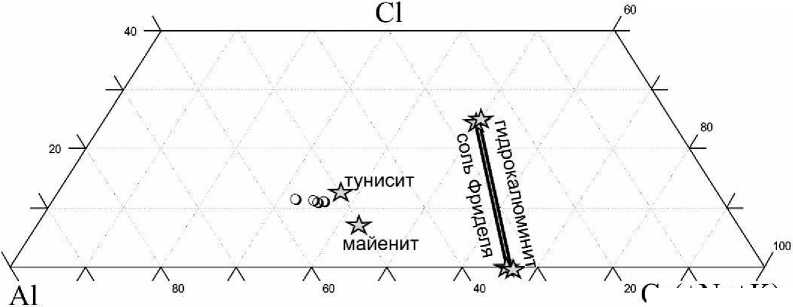

Пересчет анализов и построение треугольной диаграммы позволили сопоставить исследованные фазы с известными в настоящее время минералами ( и показать двумодальное распределение составов (рис. 3). Первая группа хлорсодержащих анализов формирует ряд безводная Al3(OH)8Cl – водная Al3(OH)8Cl·4H2O фазы.

Рис. 1. Морфология трех кристаллов лесюкитоподобной фазы (верхний ряд - хлоридные, нижний - хлоридно-сульфатный). Черной линией показан профиль аб

Таблица 1. Химический состав лесюкитоподобной фазы*

|

1 \ |

2 \ |

3 \ |

4 \ |

5 \ |

6 \ |

7 \ |

8 |

9 |

|

|

В массовых процентах |

|||||||||

|

O |

61,08 |

50,76 |

61,72 |

56,20 |

53,75 |

64,65 |

60,34 |

65,03 |

61,88 |

|

Al |

28,18 |

30,66 |

26,31 |

29,23 |

29,86 |

24,64 |

28,02 |

27,31 |

26,86 |

|

S |

0,48 |

0,00 |

0,37 |

0,21 |

0,00 |

0,00 |

3,73 |

6,23 |

4,04 |

|

Cl |

10,27 |

18,58 |

11,60 |

14,36 |

16,39 |

10,70 |

7,91 |

1,43 |

7,22 |

|

В формульных единицах |

|||||||||

|

Al |

3,10 |

2,74 |

2,97 |

2,90 |

2,82 |

3,01 |

3,01 |

3,25 |

3,00 |

|

S |

0,04 |

0,00 |

0,04 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,34 |

0,62 |

0,38 |

|

Cl |

0,86 |

1,26 |

1,00 |

1,08 |

1,18 |

0,99 |

0,65 |

0,13 |

0,61 |

|

O |

11,32 |

7,64 |

11,74 |

9,40 |

8,56 |

13,30 |

10,95 |

13,04 |

11,67 |

* Нормировано на безводный состав. 1–3 – первый кристалл, 4–6 – второй, 7–9 – третий.

Вторая группа – хлоридная Al 3 (OH) 8 Cl·4H 2 O – сульфатная Al 3 (OH) 7 (SO 4 )·2H 2 O фазы. То есть вариации состава обусловлены как сменой дополнительного иона (Cl, SO 4 ), так и вариациями количества молекул воды даже в пределах одного кристалла.

Срастание этих фаз с «блочным» доломитом, который является переходной формой от диагенетических гладкогранных кристаллов к поздним пинакоидаль-ным, указывает на эпигенетическую природу этой минерализации. Наличие зональности может говорить о том, что активность хлор- и сульфат-иона при этом неоднократно изменялась. Значительные вариации содержания сульфат-иона (0– 0,81 форм. ед.) и хлора (0–0,05) зафиксированы и в мейкснерите – двойном слоистом гидроксиде из карналлитовой зоны этой же скважины [7].

Туниситоподобная фаза

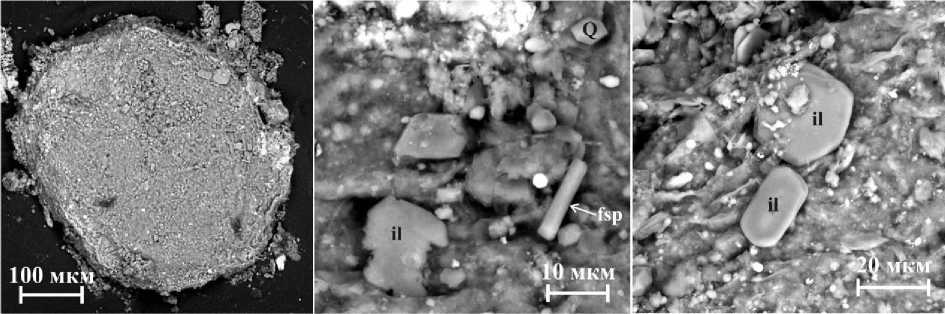

В кровле карналлитового пласта В на глубине 266,1–268,1 м зафиксированы мелкие (0,3–0,6 мм) желваки белого цвета, состоящие из волокнистых и листоватых индивидов (рис. 4). Их состав (табл. 2, рис. 5) наиболее близок к туниситу с формулой NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl. В отечественной литературе тунисит еще известен как славянскит, названный по месту находки в гидротермальной жиле в соляном штоке Славянского месторождения (Донбасс, Украина).

Исследуемая фаза, как и тунисит, характеризуется таблитчато-листоватым обликом кристаллов, но от последнего отличается более высоким содержанием алюминия – пять формульных единиц против четырех в тунисите. Попытка сбалансировать формулу показывает, что наиболее оптимальной является следующая форма записи:

– молекулярная:

2(K,Na)Cl·4CaO·5Al 2 O 3 ·6(CO 3 )·12(OH);

– кристаллохимическая:

(K,Na)2Ca 4 Al 10 (CO 3 )6(OH) 12 Cl 2 .

Рис. 2. Распределение элементов вдоль профиля аб

Рис. 3. Соотношение S-Al-Cl в исследованных хлоридных (а) и хлоридно-сульфатных (б) фазах и их сопоставление с известными минералами (в). Желтыми звездочками показаны известные минералы и их формулы, красными – крайние и промежуточные члены исследованного изоморфного ряда

Рис. 4 . Желвак туниситоподобной фазы и детали поверхности

Таблица 2. Химический состав туниситоподобной фазы

|

Химический |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

элемент |

В массовых процентах |

В формульных единицах |

||||||

|

O |

58,64 |

58,54 |

58,88 |

58,33 |

49,16 |

49,16 |

49,04 |

48,68 |

|

Na |

3,23 |

2,7 |

3,8 |

3,45 |

1,88 |

1,58 |

2,20 |

2,00 |

|

Al |

19,52 |

20,32 |

19,52 |

19,13 |

9,70 |

10,12 |

9,64 |

9,47 |

|

Cl |

5,44 |

5,55 |

5,26 |

5,37 |

2,06 |

2,10 |

1,98 |

2,02 |

|

K |

1,54 |

1,3 |

1,27 |

1,71 |

0,53 |

0,45 |

0,43 |

0,58 |

|

Ca |

11,43 |

11,2 |

11,27 |

11,77 |

3,83 |

3,75 |

3,75 |

3,92 |

* См. примечание к табл. 1.

Гидрослюдистые минералы

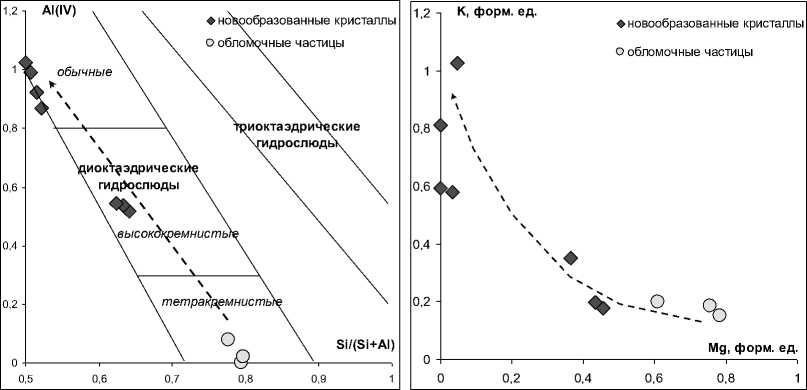

Обломочная гидрослюда в виде уплощенных частиц с неровными краями зафиксирована практически во всем разрезе соляной толщи, кроме низов (ниже 365 м) подстилающей каменной соли. В нижней части пласта В на глубине 280,2–280,4 м на поверхности такой частицы в ассоциации с идиоморфными кристаллами кварца и калиевого полевого шпата зафиксированы новообразованные пластинчатые образования, также относящиеся к подсемейству гидрослюд (рис. 6).

Ca(+Na+K)

Рис. 5. Положение составов исследуемой фазы на диаграмме Al-Cl-Ca(Na+K)

По химическому составу обломочные частицы отвечают тетракремнистой гидрослюде (калиевому монтмориллониту), а новообразованные фазы – высококремнистой (ректорит) и обычной (иллит) (табл. 3).

Рис. 6. Обломочная частица гидрослюдистого минерала с новообразованными кристаллами иллита (il), калиевого полевого шпата (fsp) и кварца(Q)

Таблица 3. Химический состав гидрослюдистых минералов, мас. %*

|

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

|

O |

54,9 |

47,02 |

46,05 |

55,2 |

55,52 |

54,57 |

54,7 |

50,2 |

52,64 |

42,29 |

|

Mg |

4,61 |

4,18 |

5,69 |

2,71 |

2,57 |

2,07 |

0,17 |

0,22 |

0 |

0 |

|

Al |

7,58 |

7,89 |

8,12 |

12,86 |

13,16 |

13,21 |

16,99 |

15,66 |

15,96 |

20,92 |

|

Si |

27,57 |

31,92 |

33,39 |

23,94 |

23,71 |

22,75 |

17,69 |

16,76 |

18,15 |

23,12 |

|

Cl |

0 |

0,24 |

0,12 |

1,59 |

1,27 |

2,47 |

5,43 |

9,01 |

6,7 |

6,06 |

|

K |

1,79 |

2,19 |

1,77 |

1,68 |

1,87 |

3,21 |

4,81 |

7,95 |

6,55 |

6,19 |

|

Fe |

2,76 |

5,14 |

3,86 |

1,55 |

1,4 |

1,19 |

0,2 |

0,2 |

0 |

0,37 |

|

Ti |

0 |

0,37 |

0,32 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

*1 – обломочные частицы (калиевый монтмориллонит); 2, 3 – новообразованные кристаллы ректорита (2) и иллита (3)

Составы исследованных гидрослюд могут быть выражены следующими формулами:

– калиевый монтмориллонит (K 0,2 (H 3 O) 0,8 )(Al 1,0 Mg 0,8 Fe 0,2 )(Si 4,0 O 10 );

– ректорит

(K 0,2 (H 3 O) 0,8 )(Al 1,6 Mg 0,4 )(Si 3,5 Al 0,5 )O 10 (Cl 0,2 (OH) 1,8 )·2(H 2 O);

– иллит KAl 2 (Si 3 Al)O 10 (Cl,OH)·5H 2 O.

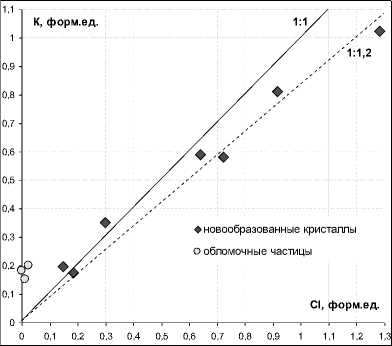

От обломочных частиц к новообразованным происходит увеличение содержания калия, алюминия, воды и соответ- ственно уменьшение магния, железа и кремния (рис. 7). Вынос кремния и магния из гидрослюд обычно связывается с процессами их выветривания, а рост содержания калия происходит только в условиях его высокой активности. Прямая связь (1:1,2) последнего с содержанием хлора (рис. 8) может говорить не только об их совместном вхождении в межслоевые промежутки, но и о наличии определенной стехиометрии между ними.

Рис. 7. Типизация и эволюционные тренды минералов из группы гидрослюд

Рис. 8. Соотношение калия и хлора в исследованных гидрослюдах

Обсуждение результатов

Образование высокоглиноземистых гидроксидов, безусловно, связано с разложением алюмосиликатного материала.

Однако его причиной может являться как гидролиз, так и предложенный ранее механизм сульфатредукции [8], приводящий к экстракции из глинистых минералов металлов и разложению их структуры. Одновременная кристаллизация этих фаз с «блочным» доломитом, который является переходной формой от диагенетических гладкогранных кристаллов к поздним пи-накоидальным, может говорить об эпигенетической природе этой минерализации.

Образование ректорита и иллита на поверхности обломочной гидрослюдистой частицы происходит не за счет трансформации последней, а в результате растворения и пространственной перегруппировки элементов. Об этом же свидетельствует соседство с новообразованным калиевым полевым шпатом и кварцем. При этом магний, несмотря на его высокое содержание в карналлитовом пласте В, в кристаллическую решетку гидрослюд не входит, а хлор коррелирует с калием, что позволяет предполагать присутствие KCl в виде структурных модулей.

Ранее считалось, что глиноземистые минералы в условиях солеродного бассейна взаимодействуют только с катионами (калий, натрий, кальций) [1, 5, 6]. Однако выявленные минеральные фазы свидетельствуют о взаимодействии алюмосиликатного материала еще и с хлором, и сульфат-ионом. Морфология минералов говорит об их формировании на стадии эпигенеза. Таким образом, новообразование алюминийсодержащих минералов происходит в результате реакции как на катионном, так и анионном уровне.

Исследования выполнены в рамках проекта УрО РАН № 15-18-5-16 «Экстремальные (галогенные и криогенные) процессы в геологической истории Урала: минеральные и геохимические индикаторы».

Список литературы Новые хлор- алюминий- содержащие минералы Верхнекамского месторождения солей

- Аполлонов В.Н., Барсанов Г.П. и др. О полевом шпате галопелитов Верхнекамского месторождения//Доклады АН СССР. 1975. Вып. 225. С. 908-910.

- Вергасова Л.П., Степанова Е.Л., Серафимова Е.К., Филатов С.К.Лесюкит Al2(OH)5Cl *2H2O -новый минерал вулканических эксгаляций//ЗВМО. 1997. № 2. С. 104-110.

- Джиноридзе Н.М., Аристаров М.Г., Поликарпов А.И. и др. Петротектонические основы безопасной эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Соликамск, 2000. 400 с.

- Поликарпов А.И., Поляковский В.Я., Мелкова Н.В. О значении аутигенных калиевых полевых шпатов в породах соляно-мергельной толщи Верхнекамского калийного месторождения//Записки ВМО. 1979. Ч. 108. С. 471-475.

- Чайковский И.И., Чиркова Е.П. Аутигенные полевые шпаты Верхнекамского месторождения солей//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: сб. науч. статей/Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. Вып. 16. С. 68-74.

- Чайковский И.И., Чайковская Е.В. Анальцим Верхнекамского месторождения солей//Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2013): материалы минералогического семинара с международным участием/ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар. 2013. С. 154-157.

- Чайковский И.И., Чайковская Е.В. Бишофит, кристобалит и мейкснерит Верхнекамского месторождения солей//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: сб. науч. ст./Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. Вып. 18. С. 133 -144.

- Чиркова Е.П., Чайковский И.И. О роли сульфат-редукции в минералообразовании на Верхнекамском месторождении солей//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: сб. науч. ст./Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. Вып. 15. С. 79-84.