Новые исследования античных памятников в Крымском Приазовье

Автор: Масленников А.А., Мокроусов С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327941

IDR: 14327941

Текст статьи Новые исследования античных памятников в Крымском Приазовье

А.А. Масленников, C.B. Мокроусов

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ В КРЫМСКОМ ПРИАЗОВЬЕ*

В течение нескольких десятилетий Восточно-Крымская экспедиция ИА РАН ведет раскопки разнообразных и разновременных памятников античного времени, которыми так богат район Крымского Приазовья. Их изучение весьма существенно расширяет наши представления об истории, структуре и особенностях этнокультурной и хозяйственной характеристики сельской территории Боспорского государства. Отметим, что несмотря на известные сложности, благодаря финансовой поддержке ряда грантов, энтузиазму сотрудников и дружескому отношению наших украинских коллег, удается в полной мере поддерживать старые академические традиции в местной археологии, у истоков которых стояли такие известные и заслуженные отечественные антиковеды, исследователи боспорской хоры, как В.Д. Блаватский и И.Т. Кругликова. Не был исключением и полевой сезон 2003 г.

Раскопки велись главным образом на поселении эллинистического времени Генеральское-Западное, точнее на участке, получившем название “Юго-западный склон” (рис. X). Необходимо напомнить, что этот яркий, чрезвычайно насыщенный разнообразными находками и важный памятник исследуется нашей экспедицией с небольшими перерывами с 1980 г. За это время здесь на площади около 8000 м2 раскопаны строительные остатки нескольких комплексов жилых, хозяйственно-производственных и культовых помещений. В итоге перед нами предстает все более сложный, многоплановый и впечатляющий по своим размерам памятник, скорее всего являвшийся одним из нескольких центров так называемого царского землевладения на европейской части Боспора в период первого хозяйственно-культурного расцвета этого государства в середине IV - первой трети Ш в. до н.э. Результаты этих изысканий отчасти уже отражены в ряде изданий, и их объект по праву может считаться не только по-своему эталонным, но и самым значительным в сельской археологии античных государств Северного Причерноморья. Достаточно упомянуть о весьма представительном собрании находок (отсюда происходят около 3000 амфорных и черепичных клейм, несколько сотен монет, большое число граффити и терракот). В последние три года исследования здесь велись широкой площадью на новом участке, получившем название “Юго-западный склон”, где, по-видимому, располагался еще один район застройки этого интереснейшего поселения - несколько крупных, соседствующих строений типа больших домов-усадеб, образовывавших как бы особый “квартал”.

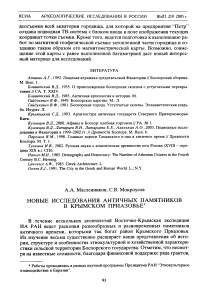

В сезоне 2003 г. раскоп 2001-2002 гг. был расширен в северном, южном и отчасти восточном направлениях, примерно на 750 м2. В итоге его общая площадь составила более 1500 м2 (рис. 1). При этом в основном были доследованы соответствующие части большой жилой и хозяйственной постройки, условно получившей название “Блок” (усадьба) 1. Выявлены строительные остатки хорошей и средней сохранности двух строительных периодов в рамках конца второй четверти IV - первой трети Ш в. до н.э. (рис. 2). Мощность культурного слоя, умеренно, а в некоторых местах сильно, насыщенного различными находками, прежде всего обломками амфор и керамид, составляла от 0,5-0,7 до 2 м. Стратиграфия относительно простая: чередование трех—пяти слоев суглинка разного цвета, плотности и состава включений. На южном участке раскопа (в юго-западной части объекта) обнаружена весьма солидная (длиной до 10,5 м, шириной 0,9 м и высотой до 1,85 м) стена, вероятнее всего являвшаяся внешней для всего комплекса первого строительного периода. Она сложена из довольно больших, не обработанных, но тщательно подобранных, известняковых глыб и камней меньшего размера. К этому же времени относились и раскопанные участки двух стен (южной и западной) западного блока помещений, открытых еще в 2002 г. Ширина его,

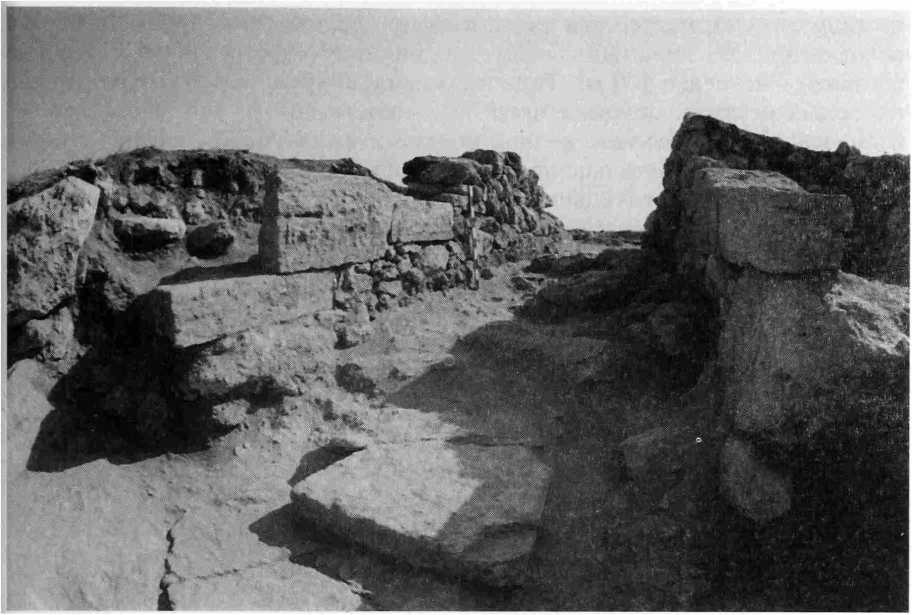

Рис. 1. Общий вид раскопа

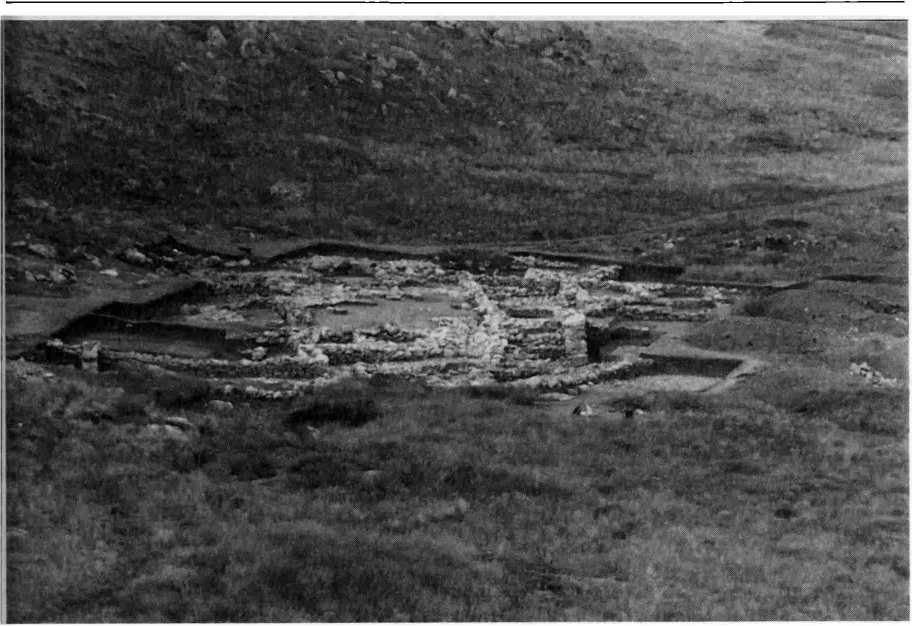

Рис. 2. Строительные сооружения усадьбы № 1

таким образом, составляла 6,5 м и, в сущности, это был юго-западный угол всего рассматриваемого комплекса (усадьбы). Стены эти, хотя и сохранились неплохо (до 0,8 м в высоту), выглядят менее внушительно, чем вышеописанная.

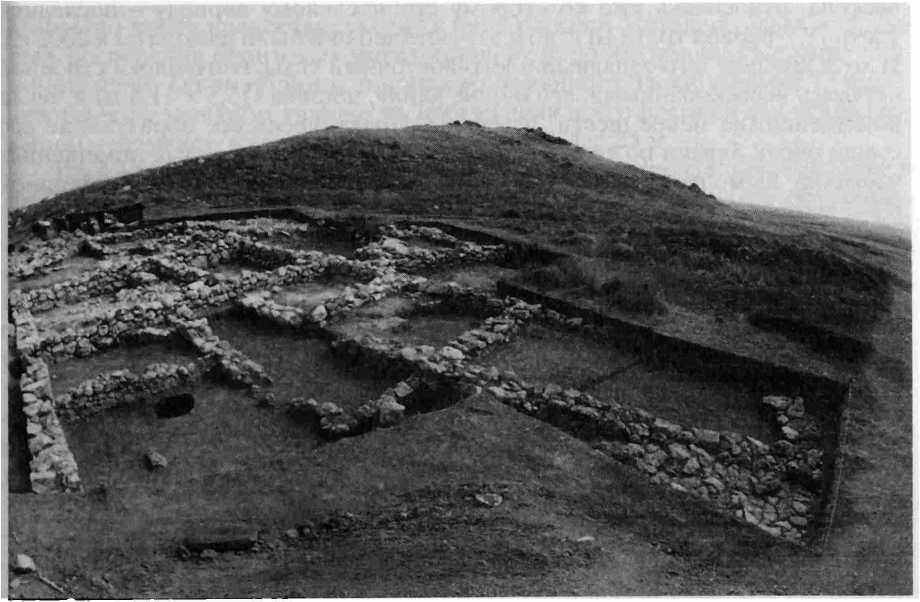

Первый период жизни этой “усадьбы”, судя по всему, завершился какими-то достаточно негативными событиями, которые на данном участке нашли отражение в весьма своеобразном объекте: обширной “вымостке” (рис. 3). Выявленная пока не полностью, на площади не менее 70 м2, она вплотную примыкала к вышеупомянутым стенам и уходила в южный борт раскопа. Состоит “вымостка” преимущественно из очень большого числа крупных и мелких обломков соленов боспорской глины. Среди нескольких тысяч фрагментов - около 60 клейменых. Несложные арифметические подсчеты показывают, что только на исследованной площади было сброшено не менее пяти сотен керамид, причем каждая пятая из них была клейменая. В слое этого относительно выровненного завала, толщиной до 0,3 м, встречены обломки амфор и пифосов. Среди первых также попадались ручки с клеймами (Фасос, Синопа, Аканф, Гераклея). Общий анализ этого материала позволяет говорить, что данный керамический сброс образовался не позднее середины - второй половины IV в. до н.э.

Над описанными строениями выявлено продолжение обнаруженной ранее толстой (до 1,5 м) стены-загородки, видимо, раннесредневекового времени.

Все стены нескольких помещений, открытых на юго-восточном участке раскопа, относились уже ко второму строительному периоду - последней трети IV - первой трети Ш в. до н.э. (частично они были раскрыты в 2002 г.). И хотя крайние юго-западный и юго-восточный углы этого блока строений остались нераскопанными, его общие длина, ширина (15,5 х 11.5 м) и число помещений (не менее шести) известны. Практически все образующие его стены очень близки по своим параметрам. Полы в некоторых помещениях частично вымощены плоскими камнями. Несколько проходов шириной 0,8-1 м соединяли их между собой. Отметим, что данный блок оказался пристроенным к восточному участку внешней, южной стены здания-усадьбы первого строительного периода. Находок в этих помещениях немного, но и полы, и стены “подстилал” здесь относительно толстый (до 0,3 м) и весьма насыщенный слой с находками предшествовавшего времени. Особо следует отметить, что почти повсеместно еще ниже здесь (как и на южном участке раскопа) выявлен тонкий слой, по всей видимости, являвшийся древней погребенной почвой. В нем довольно часто встречались обломки костей животных, подчас обгорелых, кремневые отщепы и даже обломки кремневых орудий и фрагменты керамики явно неантичного времени (эпоха средней и, быть может, поздней бронзы?).

На западе северного участка раскопа открыты (точнее, полностью выявлены) крайние стены все того же западного блока строений первого строительного периода. Ширина его также составляла 6,5 м, при толщине стен до 0,8 м и сохранившейся высоте до 1,2 м. Непосредственно к северу, в иц и-мо, имелось еще одно помещение с хозяйственной ямой и остатками печи в

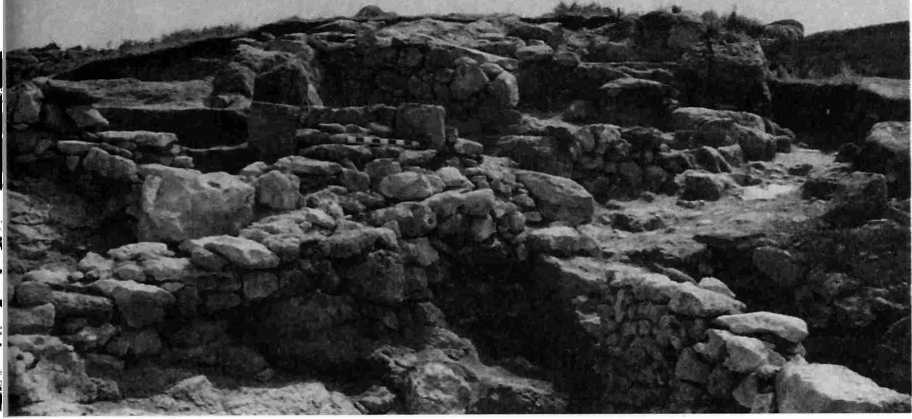

Рис. 3. Вымостка на усадьбе № 1

углу. Оно почти полностью уходит в борт раскопа. Примечательна находка трех боспорских бронзовых монет конца IV в. до н.э. именно в районе указанной печи. Таким образом, ширина всего данного блока-усадьбы 1 (не менявшаяся на западном участке на протяжении всего времени его существования) - не менее, а скорее всего несколько более 25 м.

Также почти полностью удалось раскопать все строительные остатки в северо-восточной части рассматриваемого объекта. К первому строительному периоду относился блок (состоявший по крайней мере из трех помещений), вытянутый в направлении юго-запад - северо-восток не менее чем на 16,5 м. Ширина его - 6,5 м. Каждое из помещений было несколько заглублено в материковый грунт (поскольку находилось близ склона холма) и имело выход (шириной до 1,1 м) на общий, почти прямоугольный, двор, располагавшийся к югу от них. При этом уровень их первоначального пола был ниже уровня поверхности двора, которая в восточной части была вымощена большими плоскими камнями. Ширина двора не менялась со временем и составляла 9,5-10 м. Но он, вероятнее всего, первоначально был длиннее (не менее 21-23 м), чем во второй строительный период. Впрочем, характер застройки в северо-восточном углу “усадьбы” 1 в первом строительном периоде остался невыясненным. Возможно, здесь, на довольно крутом склоне, существовали некие “подпорные” стены.

Перестройка, ознаменовавшая начало нового этапа бытования всего рассматриваемого комплекса, выразилась в сооружении (или обновлении)

внешней, восточной, стены двора и возведении двух примыкав шил к ней подквадратных помещений шириной до 5 м. Уровень полов в вышеупомянутых помещениях северного блока был существенно (до 0,25 м) поднят, и они частично вымощены плоскими камнями и большими плитами. При этом старые проходы были заложены или, скорее всего, уровень порогов также поднят. Но при этом площадь каждого из трех помещений осталась неизменной.

Существенно изменился облик внутреннего двора. Вся его северо-восточная часть была вымощена относительно небольшими плоскими камнями. Местами в вымостку включены и весьма большие плиты. Под вымос-ткой был проложен водосток, построенный из нескольких хорошо обработанных продолговатых известняковых блоков с узким желобом. Этот водосток частично проходил по полу одного из помещений (крайнего восточного) северного “блока”. Общая длина водостока, шедшего вначале в направлении ССЗ-ЮЮВ, а затем почти точно с севера на юг, - 12,5 м. Непосредственно вдоль южной общей стены северного блока помещений участок вы-мостки шириной чуть более 1,5 м был особо выделен чередой продолговатых камней. Таким образом, образовывалось некое подобие тротуара длиной не менее 6,5 м. Не исключено, что здесь мы имеем дело с остатком “стилобата” - части своеобразного перистиля, крытого вымощенного пространства в северной части двора. Отметим также квадратное (1 х 0,84 м), полое внутри сооружение из нескольких обработанных известняковых камней. Возможно, это остатки алтаря, находившегося почти в центре двора. Никаких чем-либо примечательных находок ни здесь, ни в районе вышео пи сан-ной вымостки сделано не было. Назначение остатков еще двух стен в северо-восточной части раскопа осталось неясным. Зато теперь более или менее очевидны ширина и длина всей исследованной постройки (блока-усадьбы) 1. В первый период ее размеры составляли примерно 23-25 х 35 м. Во второй -площадь несколько расширилась за счет упоминавшейся пристройки с юго-востока. Соответственно усложнилась и общая планировка этого своеобразного здания.

В том, что это была именно отдельная, хотя и близко соседствующая с другими, постройка, нас убеждают и результаты раскопок 2003 г. Непосредственно к востоку от соответствующей внешней стены вышеописанного блока пока на небольшой площади обнаружены остатки стен помещения размерами не менее 5 х 6 м. Оно практически полностью вымощено большими плитами. Во второй период его бытования здесь соорудили поперечную стенку, делившую помещение на две “секции”. К северу и востоку новый участок застройки, скорее всего, продолжался, что подтверждается и данными геомагнитной разведки. Однако общее направление стен этого комплекса заметно отличается от только что рассмотренного блока 1. Это было вызвано изменениями в общем рельефе местности (поворот склона холма). Обе “усадьбы” разделяло пространство от 1,5 м на юге до нескольких (пока не ясно, скольких) метров на севере. Практически все оно было занято большой, хотя и довольно небрежной, вы-мосткой.

Поверхностные наблюдения и сборы подъемного материала свидетельствуют о том, что культурный слой и, видимо, постройки (еще не менее двух блоков-усадеб) простирались на 150-200 м к востоку, вдоль юго-западного и южного склонов все того же скалистого холма. На его вершине (гребне) кое-где также заметны слабые остатки грубых кладок.

Среди достаточно многочисленных находок на раскопе отметим около 70 амфорных и более 50 черепичных клейм, с десяток бронзовых боспор-ских монет, несколько глиняных рыболовных или ткацких грузил, орудия из камня и кости, фрагменты простой тонкостенной и чернолаковой посуды, в том числе с граффити. Довольно много костей домашних животных. Обломки амфор представлены главным образом типами и центрами, характерными для второй половины IV - первой трети III в. до н.э.

Следующие объекты исследований сезона 2003 г. находились в районе насыщенного разнообразными археологическими памятниками урочища Куль-Тепе. Это, прежде всего, относительно небольшое поселение эллинистического времени, располагавшееся на очень крутом западном склоне одной из скалистых гряд, спускающихся с юга на север, в сторону моря. Столь необычное расположение предполагало наличие здесь террасной застройки, что и подтвердили раскопки. Полностью исследована площадь до 150 м2 -практически вся северная часть поселения и отчасти (снят гумусный слой) еще на площади около 100 м2 непосредственно к югу. При этом на протяжении более 20 м были выявлены остатки относительно хорошо сохранившейся самой нижней подпорной стены, сложенной местами очень аккуратно из тщательно подобранных крупных камней. Несомненно, что эта стена продолжалась к югу по крайней мере еще на 20-25 м. Уцелевшие участки однорядной кладки имели высоту до 1 м. Перепад высот по отношению к вершине холма в данном месте составлял не менее 10 м. Скорее всего, несколько выше этой стены находилась нижняя терраса застройки помещения, строения на которой практически не сохранились. Больше повезло в этом отношении самой верхней террасе, представлявшей собой относительно узкую (1,7-2,3 м), слегка пологую к западу, выровненную полосу скального уступа, длиной не менее 8 м. С севера она, как и ниже расположенная вторая (средняя?) терраса, отделялась от прочего скального массива солидной (толщиной до 2,2 м) стеной, уцелевшей в длину на 5-5,5 м, при высоте до 0,7 м. Характер продолжения этих и наличие прочих строений далее к югу остались пока невыясненными. Культурный слой на поселении довольно маломощный (в среднем не более 0,3-0,5 м), и лишь в районе упомянутой верхней террасы его максимальная толщина достигала примерно 0,6-0,8 м. Стратиграфия проста и в основном представлена двумя-тремя слоями суглинка разного цвета и плотности. В нем много камней, но не редки и фрагменты керамики, главным образом амфор. Достаточно часты куски керамид красной глины, обломки простой тонкостенной и лепной посуды. Встречаются части пифосов, фрагменты чернолаковых сосудов и кости животных. Отметим также две бронзовые боспорские монеты конца IV в. до н.э., глиняные пирамидальные грузила, несколько керамических клейм. Все находки датируются в пределах второй половины IV - первой трети III в. до н.э.

Аналогичные находки встречаются в большом числе и непосредственно на скалистой вершине холма, где собственно культурный слой не сохранился. Но еще больше обломков амфор зафиксировано в нескольких десятках метров выше (к югу) по вершине того же холма. Небольшой (50 м2) раскоп, разбитый здесь, дал значительное количество амфорных обломков того же времени при почти полном отсутствии культурного слоя. Столь странное обстоятельство заставило обратиться к исследованию остатков некой постройки, обнаруженной еще в двух-трех десятках метров южнее (на вершине всего окрестного скалистого массива).

Здесь на поверхности земли торчали большие камни, образовывавшие внешний ряд округлой стены или крепиды срытого искусственного холма (кургана). Большая, частично заплывшая воронка свидетельствовала как будто бы в пользу последнего предположения. Диаметр этого “кольца” составлял 18-19 м. На иную возможную трактовку данной постройки (башня?) указывали происходившие отсюда многочисленные, хотя и маловыразительные, обломки амфорной тары.

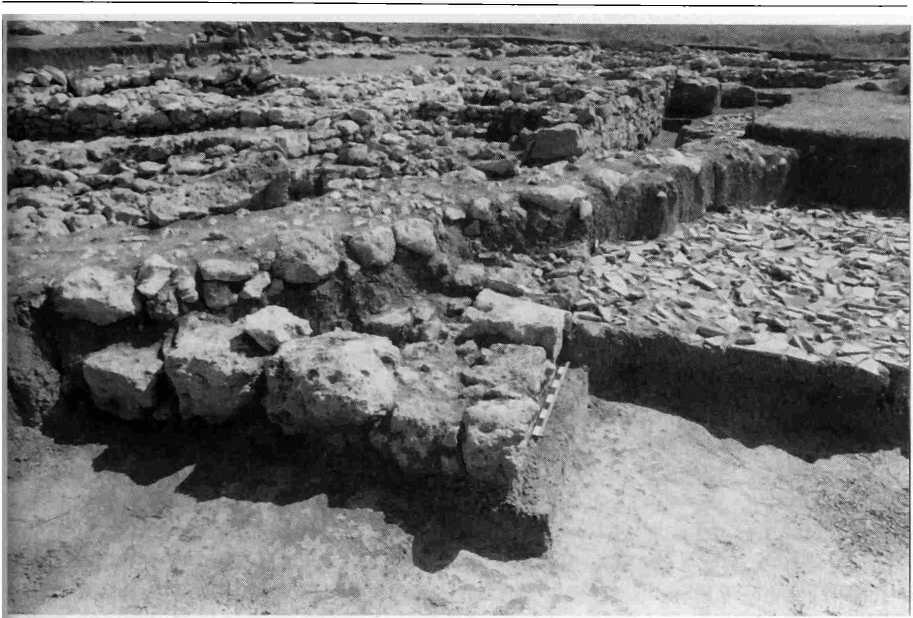

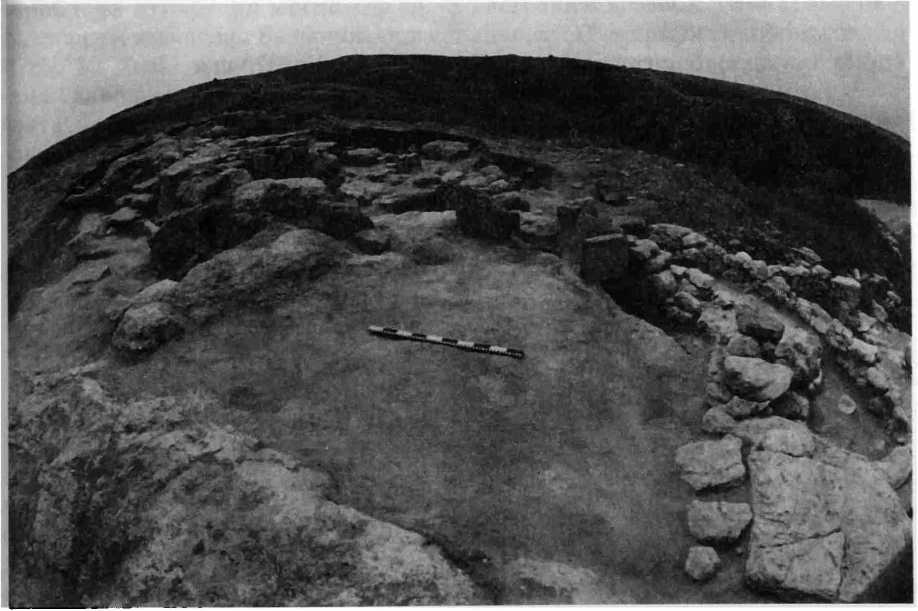

Раскопки, однако, выявили остатки именно погребального монументального сооружения. От большого, вероятно прямоугольного, склепа, впущенного глубоко в материковую скалу (расширенную естественную впадину?) сохранились только подтесы материковой скалы. Судя по ним, размеры склепа снаружи равнялись примерно 5,2-5,3 х 4—4,2 м. Зато располагавшийся к востоку от него дромос уцелел весьма неплохо (рис. 4). Его длина составляет 7 м, при ширине 1,7-1,9 м и общем направлении запад-восток с небольшим отклонением к северу. Двухрядная, в целом иррегулярная, кладка стен толшиной около 1 м, состоявшая из средних и крупных необработанных известняковых камней, сохранилась на высоту от 0,9 до 1,75 м. Но на участках, примыкавших к камере склепа, кладка дромоса представляла собой ряды обработанных (с наружной стороны под руст) довольно больших известняковых блоков, вероятно вторичного использования.

От внешнего края дромоса вокруг всего сооружения, приближаясь в плане к окружности, шел ряд средних и больших аккуратно уложенных камней - некое подобие крепиды. Высота ее составляла не более 0,8 м. Все ограниченное этой оградой пространство было плотно заполнено каменным бутом и золистым грунтом. Частично все это “расплылось” и вышло за пределы “кольца”. Примечательно, что все камни крепиды и большая часть камней дромоса были уложены на плотный и достаточно мощный (до 0,4 м) слой типичного золистого суглинка. Находки в нем, представленные почти исключительно обломками амфор, можно датировать последней четвертью V в. до н.э. К этому же времени относятся и редкие фрагменты чернолаковой посуды. Собственно в заполнении дромоса был встречен в основном материал эллинистического времени (начало III в. до н.э.), а в явно перемешанном грунте мощного скопления на месте склепа — кости людей и животных, а также обломки амфорной тары и керамики, датируемой от конца V в. до н.э. до ранневизантийского и даже современного периода. Отметим находки здесь двух бусин, части бронзового браслета, фрагментированной костяной ручки ножа, обломков двух амфорных клейм (Гераклея),

Рис. 4. Дромос двух-трех терракотовых статуэток и венчика краснофигурного сосуда. В целом данное погребальное сооружение явно выделяется своей спецификой среди памятников такого рода на дальней хоре европейского Боспора, по крайней мере в районе Крымского Приазовья. Очевидно, в его истории можно выделить два-три периода. Изначально здесь, на относительно возвышенном месте прибрежной гряды, находился некий зольник, возможно, примитивное варварское святилище, функционировавшее во второй половине V в. до н.э., может быть, в начале следующего столетия. Затем, примерно полвека спустя, на его месте строится внушительного размера каменный склеп с дромосом, перекрытый невысокой курганной насыпью. Захоронения в нем принадлежали скорее местным варварам, чем грекам. Как соотносились между собой этот склеп и соседнее античное поселение во второй половине IV - начале III в. до н.э., неясно, но скорее всего, они сосуществовали. Затем, быть может, гробница как-то использовалась в первые века н.э. И, наконец, была ограблена (не в первый раз) не позднее второй половины XIX в. и разрушена не позднее середины XX в. Так или иначе, но описанный памятник, несомненно, представляет интерес в плане характеристики греко-варварских взаимоотношений в Восточном Крыму в эллинистическую эпоху.

При расчистке грабительских шурфов на некрополе и вблизи поселения “Куль-Тепе - западное” (урочище “Ущелье ведьм”) было сделано еще одно любопытное открытие. Выяснилось, что на довольно крутом (южном) скло- не холма, располагавшегося почти в центре большого и глубокого оврага, находился некий золистый выброс. Мощность его достигала 0,5 м, а общая площадь - не менее 100 м2. Типично золистый грунт содержал различные мусорные остатки: обломки простой тонкостенной (в том числе красно-и буролаковой) керамики, лепной посуды и в небольшом числе - амфор. Но особенно примечательно наличие среди них фрагментов довольно большого числа лепных светильников-курильниц (“рюмок”), терракотовых статуэток и даже нескольких боспорских монет. В целом этот материал датируется концом II в. до н.э. - I в. н.э. Обращает на себя внимание полное отсутствие в слое костей животных при обилии измельченных раковин морского гребешка. Таким образом, перед нами несколько необычный объект, который, скорее всего, можно рассматривать как косвенное (?) свидетельство существования поблизости какого-то культового памятника. Впрочем, таковым мог быть и сам “зольник”.

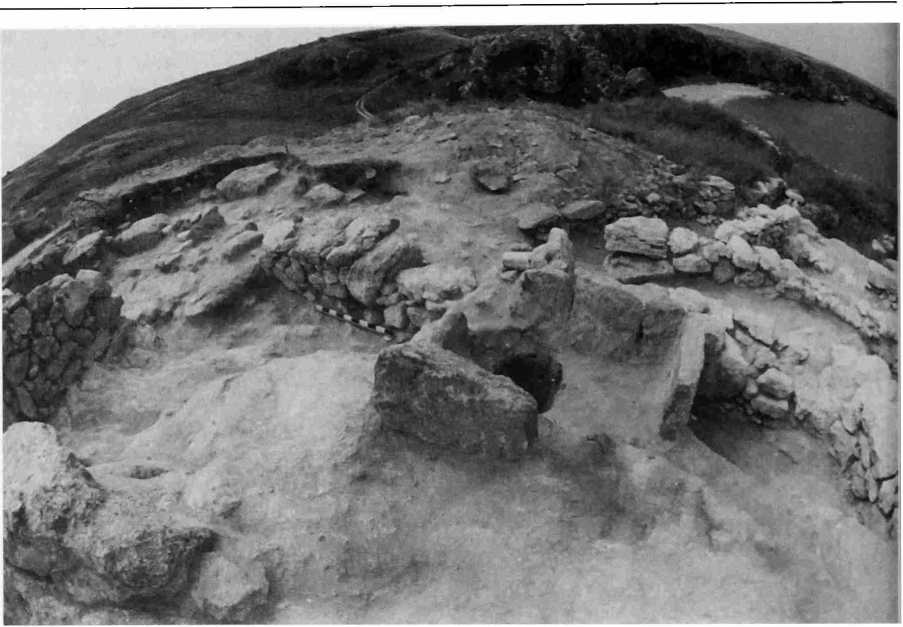

В рамках исследования ранневизантийских памятников Восточного Крыма экспедицией были продолжены работы на многослойном поселении Зеленый Мыс (рис. 5-7). Исследовался участок памятника, получивший условное наименование “Цитадель”, - относительно небольшой выступающий в море мыс с отвесными склонами. Открытые строительные остатки относятся ко второму этапу ранневизантийского периода в истории поселения - началу второй четверти VI в. н.э. - 570-580 гг. н.э. Из раскопанных строений обращает на себя внимание постройка с необычной, Г-образной, планировкой (рис. 6): практически все исследованные здесь до этого помещения были прямоугольными. Нетрадиционен и ее интерьер -печь располагалась не в одном из углов, а на некотором удалении от него, тогда как сам угол занят тремя вкопанными в подстилающий слой амфорами - кстати, комбинация, также зафиксированная на поселении впервые. Сама печь, выполненная из прямоугольных плит ракушечника (северная, южная и западная стенки) и глины (восточная), имеет довольно сложную и редкую конструкцию: у южного угла ее устроена дополнительная камера (рис. 7).

К востоку от данного помещения вскрыты остатки еще одной очень плохо сохранившейся постройки - два коротких отрезка стен, образующих угол, и связанный с ними небольшой участок “пола”. Их разделял небольшой пандус, замощенный массивными плитами. Он вел к относительно плоской верхней “террасе” скального гребня холма, откуда по лестнице из трех ступеней можно было попасть на участок к северу от помещений. Здесь был расчищен небольшой прямоугольный ларь, пристроенный к скале.

Около середины VI в. н.э. на городище имел место сильный пожар. Восстановительные работы привели к изменениям в интерьере одного из описанных помещений и частичным перестройкам стен второго. Любопытно, что пандус, лестница к северу от него и ларь, вероятно, продолжали существовать в первоначальном виде.

Время окончательной гибели рассмотренных конструкций, как и всего поселения, — 570-580 гг. н.э. Репертуар находок традиционен. Основную часть составляют фрагменты керамики различных функциональных групп.

Рис. 5. Поселение Зеленый мыс

Рис. 6. Г-образная постройка на поселении Зеленый мыс

Рис. 7. Поселение Зеленый мыс. Печь в Г-образной постройке главным образом амфор. Встречены также глиняные пряслица, изделия из камня (грузила), бронзовая монета Рискупорида VI (323 г. н.э.).

В заключение хотим отметить, что два из исследуемых экспедицией памятника - Генеральское Западное и Зеленый Мыс - могут рассматриваться как эталонные для своего времени. Их изучение позволяет во многом по-новому взглянуть на целый ряд проблем развития сельской территории Европейского Боспора в античное и раннесредневековое время.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ ГУННСКОГО ВРЕМЕНИ

Несмотря на то что первые сведения о памятниках позднеримского и гуннского периодов на территории Верхнего Подонья были опубликованы сравнительно недавно - в начале 1990-х годов (Бессудное, Козлов, 1991; Медведев, 1993), в их изучении сделаны существенные успехи. Каждый год ведутся раскопки новых поселений, идет работа над составлением археологической карты. Количество известных памятников ежегодно увеличи-