Новые исследования часовен пряжинских карел

Автор: Косенков Александр Юрьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (135), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводится детальный сравнительный анализ часовен в деревнях Кинерма и Маньга Пряжинского района Карелии. Установлена однотипность рассматриваемых часовен, а выявленные нюансы позволили достовернее провести реконструкцию кинермской часовни с ориентацией на первоначальный архитектурный облик. На основании двух независимых друг от друга методик датирования деревянных построек уточнено время строительства часовен.

Деревянное зодчество, карельские часовни, типологический анализ, датировка храмов, графическая реконструкция часовни

Короткий адрес: https://sciup.org/14750489

IDR: 14750489 | УДК: 72.03(470.2)

Текст научной статьи Новые исследования часовен пряжинских карел

Деревенская часовня в Карелии представляет собой отдельно стоящее рубленное из бревен здание без алтаря, предназначенное для проведения краткого богослужения, не включающего литургию.

Часовни ставили как в деревнях, так и за их пределами – вдоль дорог, на кладбищах, в местах явления видений или чудес. Часовни, расположенные среди деревенской застройки, зачастую доминируют над ней и являются композиционными акцентами деревенского пейзажа, придавая ему черты неповторимости и эмоционально-художественной осмысленности, которые можно выразить емким понятием «духа места». Именно такую роль играют часовни в деревнях Кинерма и Маньга, находящихся в южной части Пряжинского района Карелии.

Нам неоднократно приходилось бывать в обеих деревнях, а в 2012 году в составе русско-итальянского коллектива исследователей заниматься изучением традиционной архитектуры Пряжинского района (Ведлозерья и граничащих территорий), в том числе детально обследовать часовни в Кинерме и Маньге. Часовни Смоленской Богоматери в Кинерме и Рождества Богородицы в Маньге по разным источникам датируются второй половиной XVIII века, имеют одинаковую функционально-планировочную организацию, но индивидуальны по своему восприятию. Поэтому часовни буквально напрашиваются на детальный сравнительный анализ.

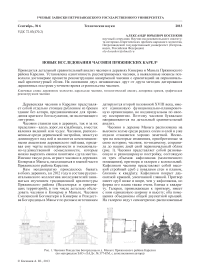

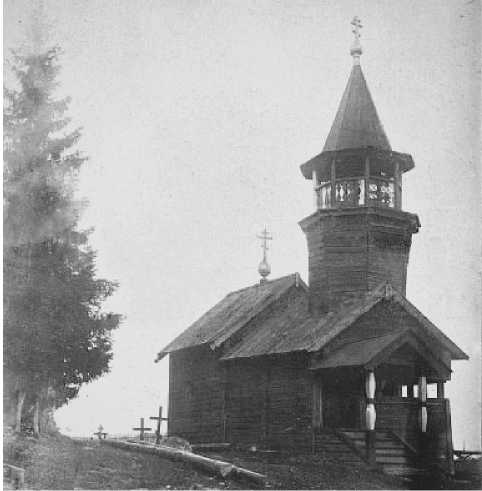

Часовня в деревне Маньга расположена на высоком холме среди редких сосен и елей и уже издали становится хорошо заметной. Несмотря на некоторые изменения, приобретенные за свою историю, часовня, по-видимому, сохранила до наших дней свой первоначальный облик (рис. 1). Часовня представляет собой разновысокую и разноширокую постройку, состоящую из трех объемов: кафоликона (молитвенного помещения), притвора и галереи с колокольней. Кафоликон часовни представляет собой высокий стройный сруб с повалами стен и планом, близким к квадрату. Кафоликон покрыт двускатной крышей, увенчанной главкой. Притвор имеет сруб ниже и шире, чем у кафоликона, но форма его плана также очень близка к квадрату. Галерея, примыкающая к притвору, имеет с ним одинаковую ширину и высоту; оба помещения объединены общей двускатной крышей. На галерею ведут симметрично расположенные

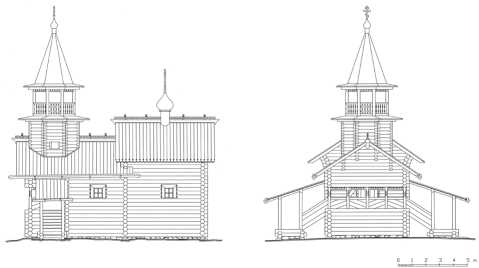

Рис. 1. Часовня Рождества Богородицы в д. Маньге Пряжинского района Карелии (по материалам ЗАО «ЛАД»: № 377-КМ, с дополнениями автора)

с двух сторон крыльца. Сверху над галереей устроена восьмистолбная колокольня на низком восьмиугольном срубном основании с повалом стен. Колокольня завершена покрытием в виде низкого шатра-колпака (восьмигранной пирамиды) с небольшой главкой.

Вероятно, в XIX веке часовня была обшита тесом снаружи и внутри, а галерея была превращена в сени – одно крыльцо разобрали, обшили галерею тесом и устроили в ней дверной проем1.

В ходе реставрации 1967–1968 годов, ориентированной на первоначальный архитектурный облик постройки, была снята обшивка, произведена полная переборка сруба с заменой нижних венцов, восстановлены кровли традиционной конструкции и декоративные элементы2.

На сегодняшний день часовня в Маньге не используется для богослужений. За ней ухаживают жители деревни, но, несмотря на это, храм нуждается в срочном реставрационном ремонте.

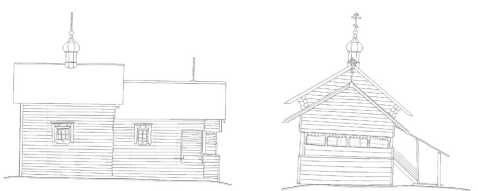

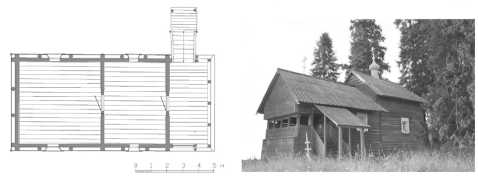

Часовня Смоленской Богоматери расположена в Кинерме и занимает рядовое положение в центре деревни. Вместе с кладбищенской еловой рощей, обнесенной оградой из валунов, она является основным композиционным акцентом. Часовня состоит из объема кафоликона, покрытого двускатной крышей с главкой на коньке, и пониженного сруба притвора с примыкающей к нему галереей, объединенных общим двускатным покрытием (рис. 2). Стены кафоликона выполнены с повалом. В плане все помещения часовни равной ширины.

С южной стороны к галерее пристроено крыльцо. Снаружи часовня обшита тесом. Вероятно, это было сделано в то же время, что и на часовне в Маньге, в XIX веке. Часовня используется для проведения служб во время деревенских праздников, является объектом экскурсионного показа.

При внешней схожести двух храмов, обусловленной их однотипной трехчастной композицией, пропорции их планов имеют мало совпадений. Молитвенные помещения обеих часовен в плане почти квадратные. Пропорции же притворов сильно разнятся: в часовне в Маньге притвор квадратный в плане, превос- ходящий по размеру молитвенное помещение; в часовне в Кинерме притвор поперечно-прямоугольной формы в плане и по площади уступает молитвенному помещению. Размеры равношироких притворам галерей в направлении запад-восток (их ширина) в обеих часовнях очень близки. Объем, образованный блокировкой притвора и галереи, в обоих случаях представляет собой в плане прямоугольник, вытянутый в продольном направлении. Однако пропорции отличаются: план часовни в Маньге вытянут в продольном направлении больше, чем часовни в Кинерме.

Что же касается высотных соотношений, то сруб кафоликона часовни в Маньге выше примерно на один метр, чем в Кинерме. Учитывая меньшие размеры плана, кафоликон часовни в Маньге производит впечатление легкой стройной формы, устремленной вверх. И наоборот, пропорции сруба кафоликона часовни в Кинерме создают ощущение более приземленного объема. Тем не менее в пропорциях поперечных сечений притворов и в западных фасадах галерей прослеживается общая закономерность. Ширина притвора и галереи часовни в Маньге больше примерно на полметра, чем в часовне в Кинерме, при этом точно так же соотносятся и высоты этих объемов. Этот факт, а также однотипность композиций часовен и однотипность их галерей, безусловно, сближают обе часовни, поскольку в силу особенностей расположения на местности основное зрительное восприятие этих храмов происходит с юго-западных направлений.

В ходе нашего обследования часовни в Ки-нерме были выявлены следы и фрагменты утраченных конструкций, которые позволили пролить свет на первоначальный архитектурный облик часовни. Так, оказалось, что у галереи было второе крыльцо, расположенное с северной стороны симметрично существующему ныне крыльцу, точно так же как у часовни в Маньге. С галереи на чердак была устроена лестница. А на чердаке галереи и притвора удалось обнаружить полностью сохранившееся квадратное срубное основание и несколько бревен вышележащего восьмиугольного сруба существовавшей ранее колокольни, позволяющие составить

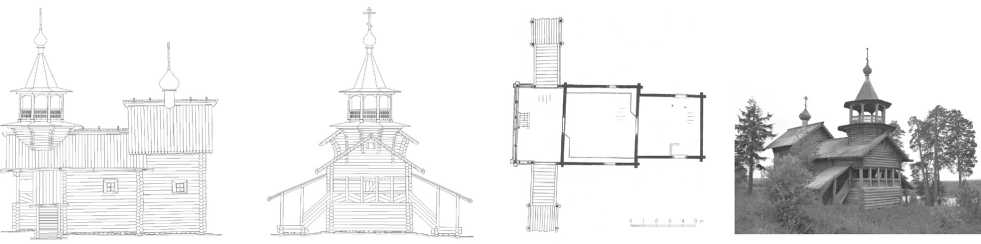

Рис. 3. Часовня с колокольней в д. Кинерме. Покрытие колокольни разрушено большевиками. Фото Арво Ховила, июнь 1942 года3

Рис. 4. Часовня в д. Палалахте Пряжинского района Карелии. Фото М. А. Круковского, начало ХХ века4

представление об облике колокольного столпа. Восьмиугольный сруб колокольни был выполнен из бревен «в лапу», то есть концы бревен не выступали за пределы углов.

Фотографии 1940-х годов позволяют понять, какую высоту имела колокольня, за исключением покрытия, которое к тому времени уже было разрушено (рис. 3). Каким же могло быть покрытие колокольни в кинермской часовне? В первую очередь, в качестве аналога логично использовать шатер-колпак колокольни однотипной часовни в Маньге, расположенной всего в 40 км к востоку от Кинермы. Однако в этом случае становится очевидным нарушение гармоничного облика часовни в Кинерме. Дело в том, что шатер-колпак всегда устраивался на невысоких колокольнях, как, например, в той же Маньге, соседней Коккойле и др. В Кинерме же сруб колокольни существенно выше и нуждается в более стройном и высоком покрытии.

Проанализировав сохранившиеся часовни, расположенные в округе деревни Кинермы, нам не удалось обнаружить подходящий аналог покрытия колокольни. Положительный результат принесла работа с архивными материалами. Так, в коллекциях Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН была обнаружена фотография часовни в деревне Палалахте, сделанная в начале ХХ века известным исследователем народной культуры М. А. Круковским5 (рис. 4). Деревня Палалахта находится западнее Кинермы, на расстоянии около 40 км. Храм в Палалахте имеет такой же тип трехчастной развитой композиции, как часовни в Кинерме и Маньге. Отличие заключается лишь в том, что храм в Палалахте имеет только одно крыльцо для входа на галерею, устроенное с западной стороны. На фотографии видно, что храм имеет необычно высокую колокольню, покрытую высоким шатром.

Имея данные о трех сходных храмах, можно сделать предположение: при движении с запада на восток наблюдается тенденция постепенного замещения высоких часовенных колоколен низкими, высоких шатровых покрытий – шатрами-колпаками. Часовня в Кинерме занимает промежуточное положение и по локализации, и по высоте колокольни. Поэтому мы считаем обоснованным применение на колокольне часовни в Кинерме шатра средней высоты. В итоге была сделана графическая эскизная реконструкция часовни в Кинерме с ориентацией на ее первоначальный архитектурный облик (рис. 5).

Рис. 5. Графическая реконструкция первоначального облика часовни в д. Кинерме (автор А. Ю. Косенков, 2013)

Исследования, проведенные автором, показали что часовни в Маньге и Кинерме действительно построены по одному типу, а отличия кроются только в деталях и их пропорциях. Сходство часовен должно также объясняться одним или близким временем строительства. В первую оче- редь обратимся к методу датирования деревянных культовых построек Карелии по архитектурным признакам, разработанному академиком В. П. Орфинским [2], [3]. Основным инструментом этого метода является архитектурно-археологическая шкала – синхронистическая таблица признаков, имеющих выявленные хронологические границы. С учетом совокупности архитектурных признаков по шкале можно определить наиболее вероятный временной период, в который был построен храм. Но при этом необходимо учитывать, что архитектурно-археологическая шкала была разработана преимущественно для русских районов Карелии. Как показали изыскания Научно-исследовательского института историко-теоретических проблем народного зодчества ПетрГУ, данная шкала может применяться для карельских районов с учетом «интервала несинхронности» в связи с архаизацией архитектурных форм и приемов в деревянном зодчестве карел [1].

В нашем случае обе часовни расположены в ареале проживания карел, поэтому по совокупности архитектурных признаков (молитвенное помещение, близкое к квадрату; блокировка часовни с колокольней; стены колокольни срублены «в лапу»; устройство тесовой забирки между столбами галереи; дверные и оконные косяки сопрягаются вверху «в ус», внизу – перпендикулярно и др.) с учетом поправки на «несин-хронность» время строительства обеих часовен, наиболее вероятно, относится к периоду между концом XVIII века и концом XIX века.

Дендрохронологические исследования часовни в д. Кинерме, проведенные нами в августе 2012 года совместно с древесиноведом В. А. Козловым, позволили уточнить датировку, выполненную по архитектурно-археологической шкале. В результате было установлено, что часовня в Кинерме была построена единовременно в виде трехчастной композиции с колокольней в 1866–1868 годах.

Часовня в Маньге скорее всего немного старше, чем часовня в Кинерме, потому что несколько архитектурных признаков часовни в Мань-ге – разная ширина частей часовни и наличие повалов у стен колокольни – являются хронологически более ранними.

Подводя итог, отметим, что строительство трехчастных часовен с колокольней над галереей на рассматриваемой территории не было исключительным явлением. Такими были часовни в деревнях Гонганалица, Пихталахта, Нехпой-ла, Кангозеро, Аглаярви. При этом фрагменты и детали однотипных храмов трактовались по-разному. Отличия, которые наблюдаются в архитектуре часовен в Маньге и Кинерме, связаны с разными факторами. Так, например, большее население Маньги и число крестьянских дворов [4] вынуждали возводить храм большей вместимости, скорее всего поэтому притвор часовни был сделан больших размеров. Высотность срубов часовни в Маньге, вероятно, связана с ее расположением на вершине холма. Но при этом низкая колокольня противоречит общей идее вертикализма часовни. Видимо, это объясняется приверженностью к местным строительным традициям. В Кинерме же, наоборот, часовня, расположенная в равнинном ландшафте среди кладбищенской рощи, по своим пропорциям приземиста, но при этом она имела высокую колокольню, органично воспринимающуюся в окружении высоких елей. Связь с природой и подражание ей и в Кинерме, и в Маньге влияли на трактовку архитектурных форм, но в каждом случае это решалось индивидуально.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг., подпроект ИСЕИ «Междисциплинарный научно-образовательный центр трансграничной коммуникации CARELIKA».

NEW RESEARCH OF KARELIAN CHAPELS IN PRYAZHA DISTRICT

Список литературы Новые исследования часовен пряжинских карел

- Косенков А. Ю. Часовни климовских карел//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественныеи технические науки». 2008. № 2 (92). С. 15-26.

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дис.. д-ра архитектуры. Т. I. М., 1975. 298 с.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений народного деревянного культового зодчества//Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. С. 220-230.

- Список населенных мест Российской империи. XXVII. Олонецкая губерния (По сведениям 1873 года). СПб., 1879.