Новые исследования Подболотьевского могильника

Автор: Зеленцова О. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам новых раскопок Подболотьевского могильника, впервые исследованного 100 лет назад В.А. Городцовым. Грунтовый могильник, расположенный в Муромском Поочье, оставлен дославянским финноязычным племенем мурома. Анализируется планиграфия, погребальный обряд и сопровождающий инвентарь из 86 исследованных в 2012 г. захоронений. Большая часть погребений в центральной части могильника имеет северную ориентировку и богатый инвентарь, характерный для муромы. Их датировка - в основном вторая половина VIII-IX в., наиболее ранние погребения относятся к концу VII - первой половине VIII в. Верхняя дата исследованной части памятника определяется пятью погребениями, расположенными на периферии могильника. Они отличаются западной ориентировкой, неглубокими могильными ямами и более скудным инвентарем, который имеет аналогии в древнерусских материалах. Эти захоронения датируются первой половиной - серединой XI в. Они указывают на новые процессы, которые происходили в Муромском Поочье на рубеже тысячелетий и связаны с приходом нового населения.

Мурома, поволжские финны, захоронение, погребальный обряд, погребальный инвентарь, традиционный костюм, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328079

IDR: 14328079

Текст научной статьи Новые исследования Подболотьевского могильника

История исследования муромских древностей в российской археологии насчитывает около 150 лет. Раскопки первых грунтовых могильников муромы, открытых в середине XIX века в окрестностях г. Мурома (Муромский, Пятницкий, Максимовский и др.), показали яркую самобытную культуру финского населения Муромского Поочья; позволили определить особенности погребального обряда, костюма, выделить культурообразующие признаки и соотнести указанные памятники с летописной муромой, населявшей эти территории до прихода славян, а также поставить вопрос о взаимодействии финских племен Поочья с пришлым славянским населением.

Важной вехой в исследовании муромских древностей стали раскопки, а затем публикация В. А. Городцовым материалов Подболотьевского могильника, открытие которого в начале XX столетия связано со строительством дороги из Мурома в с. Меленки. В 1910 г. на нем были проведены первые спасательные раскопки, в ходе которых в 38 траншеях общей площадью 2154 кв. м было исследовано 260 человеческих и 15 захоронений животных ( Городцов , 1914. С. 53–54). Исследователь датировал памятник VI – началом XI в. и определил его как финский, относящийся к летописной муроме (Там же. С. 74). Опубликованные материалы Подболотьевского могильника на долгое время стали эталонными в истории изучения муромы, а раскопки В. А. Городцова явились своеобразным катализатором, стимулировавшим интерес к исследованию финноугорских древностей.

В советской археологии материалы Подболотьевского могильника использовались в качестве своеобразного фундамента для обобщающих работ по истории и археологии муромы, специальных статей по отдельным тематикам ( Голубева , 1987. С. 81–92; Гришаков, Зеленеев , 1990; Бейлекчи , 2005). Таким образом, история изучения Подболотьевского могильника археологическими методами исследования насчитывает один полевой сезон (работы В. А. Городцова), а история обращения к этим материалам – более 100 лет.

“Новое” открытие могильника состоялось в 2005 г. при проектных изысканиях строительства автомобильной дороги в обход г. Мурома, когда было установлено, что северо-западная часть памятника сохранилась. В 2012 г. были начаты его спасательные раскопки. Данная публикация посвящена результатам исследования Вербовского1 (Подболотьевского) могильника в первый год раскопок и освещению самых общих характеристик памятника.

Могильник расположен на коренном берегу р. Илевна (левый приток р. Ока), на южной окраине современного города Мурома. Одновременное селище находится в 150 м югу от могильника и отделено от него двумя боковыми овражками оврага «Бабий березняк». В настоящее время эти овражки практически снивелированы распашкой и еле заметны на местности.

Могильник занимает небольшое всхолмление между отрогами овражков урочища «Бабий Березняк». Часть памятника, исследованная В. А. Городцовым, в настоящее время застроена улицей, расположенной по обе стороны от дороги Муром – Меленки. Сохранившаяся территория могильника последние 100 лет активно распахивается, в связи с чем верхние слои представляют собой переотложенный пахотный горизонт мощностью от 30 до 40 см, под которым сохранились практически не потревоженные погребения.

Всего в сезон 2012 г. на площади 640 кв. м было исследовано 86 погребений, в которых захоронены 92 индивида, в том числе 4 погребения животных (о последних см.: Зеленцова, Яворская , 2014). В половозрастном отношении выделяется 35 мужских, 31 женское, 12 детских и 10 неопределенных захоронений 2. Захоронения совершены в могильных ямах подпрямоугольной формы, средние размеры которых составляют 2,72×0,7 и углубленных в материк от 20 до 40 см и, в большинстве своем, ориентированных по линии С–Ю.

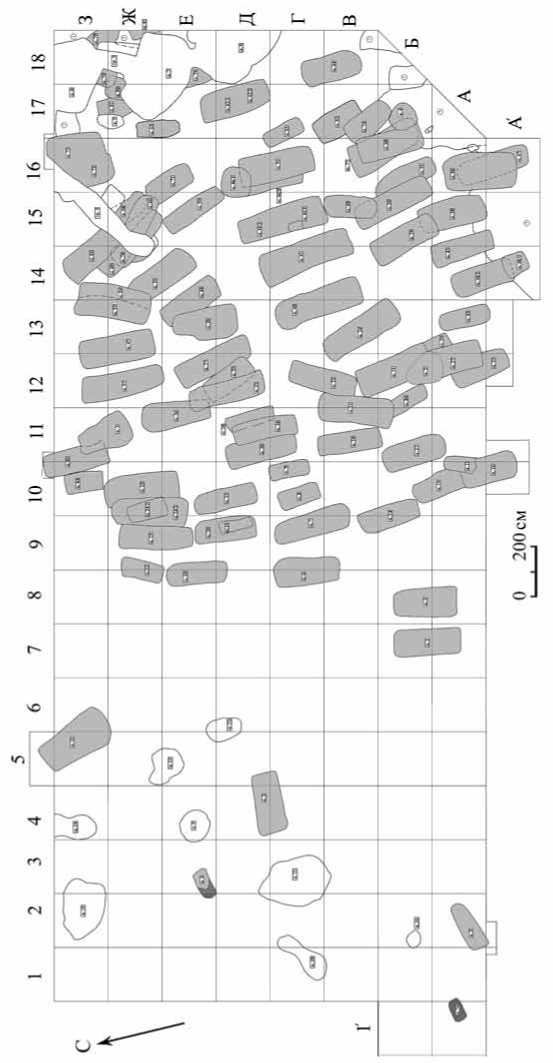

Анализ планиграфии исследованного участка показал, что большинство погребений (81) концентрируется в восточной наиболее возвышенной части всхолмления (рис. 1). На вскрытой площади прослежено три ряда, располагавшихся по линии юго-запад – северо-восток, на расстоянии 4–4,5 м друг от друга. В рядах погребения располагаются параллельно друг другу достаточно плотно – расстояние между погребениями 0,3–0,5 м. На самой возвышенной части могильника захоронения расположены еще чаще, перекрывают друг друга, заполняя пустое пространство между погребениями и между рядами, формируя дополнительные ряды. Эти случаи подзахоронений в существующие ряды позволяют проследить стратиграфию могильника, выявить несколько последовательно совершенных захоронений, перекрывающих более ранние, и сделать предположение о рядно-родственной практике погребения. В то же время, закономерностей в расположении погребений по полу практически не прослежено, за исключением одной пары (п. 1 и п. 2), когда женское и мужское погребения располагались параллельно друг другу на близком расстоянии.

В западной части раскопа на расстоянии 12 м от основного массива погребений зафиксированы пять захоронений, которые расположены разреженно и отличаются от всего массива западной ориентировкой могильных ям.

Большинство погребений одиночные. Но имеются отдельные случаи парных захоронений: погребение двух мужчин по обряду ингумации в одной могильной яме (п. 53, 54); женщины с ребенком (п. 81/1 и 81/2), парная кремация мужчины с подростком-девочкой (п. 56). Прослежены несколько случаев подзахоронений: дважды в могильную яму к женщинам были подзахоронены девочки (п. 24/1, 24/2 и 45/1,45/2), в мужское захоронение была помещена девочка (п. 13 и 20),

Рис. 1. Подболотьевский могильник. План раскопа 2012 г.

а в другом случае в мужскую ингумацию помещена кремированная взрослая женщина (п. 62/1 и 62/2).

Преобладающим обрядом погребения является трупоположение (91,2%), основные детали которого хорошо описаны исследователями муромских могильников ( Городцов , 1914; Дубынин , 1947; Гришаков, Зеленеев , 1990). Умерших хоронили вытянуто на спине, головой в северном направлении. В 24 случаях на вещах и под ними прослежен луб, в который «заворачивали» тело; в нескольких случаях на дне могильной ямы зафиксированы доски, вероятно, представляющие собой своеобразный помост, на котором лежало тело.

Восемь погребений (9%) совершены по обряду кремации, когда сожжение осуществлялось на стороне, а кальцинированные кости, очищенные от золы и углей ссыпались в обычную могильную яму. Согласно определениям М. В. Добровольской, по обряду кремации совершались погребения как мужчин, так женщин и детей 3. Закономерностей в расположении погребений по обряду кремации в системе могильника не прослежено, они фиксируются в тех же рядах, что и погребенные по обряду ингумации. В то же время, внутри этой группы наблюдается вариативность в размещении праха в пространстве могилы: кальцинированные кости рассыпались по дну могильной ямы (п. 15, 17), либо ссыпались кучкой на дно в центральной части могилы (п. 56, 62/1, 65); в одном случае кремированные останки относительно равномерно распределялись в нижней части заполнения могильной ямы (п. 48/1). Погребальный инвентарь без следов пребывания в огне, как правило, располагался в порядке ношения, т. о., вероятно, огню предавалось только тело, а погребальный костюм вместе с украшениями клался на прах. Только дважды зафиксированы кремации, отличающиеся от традиционных, когда в могилу ссыпались кальцинированные кости вместе с погребальным костром и украшениями со следами пребывания в огне (п. 39, 71).

Исследованные кремации Подболотьевского могильника в целом укладываются в погребальную практику, характерную для поволжских финнов эпохи раннего средневековья, когда отличительной чертой для них становится биритуальность. Доля кремированных захоронений у мордвы варьируется от 13 до 30%, у марийцев от 19 до 50%, у муромы 16–17% (Финно-угры Поволжья.., 1999. С. 97, 129, 177). Погребения, совершенные по обряду кремации, в могильниках поволжских финнов отличаются от общей массы захоронений только фактом обращения с трупом – его сжигали, в то время как остальные детали обряда оставались традиционными. Не выделяются погребенные по обряду кремации половозрастным составом и набором инвентаря. Это позволяет предположить, что различие в погребальном ритуале, которое касается только такого аспекта, как обращение с трупом, может свидетельствовать не столько о социальном или каком-то ином отличии кремированных от остальных членов общества, сколько, вероятно способом (причиной) ухода из жизни, который предполагал сожжение.

И для кремаций, и для ингумаций характерно присутствие ритуальной пищи в захоронении, о чем свидетельствуют находки глиняных сосудов от одного до четырех экземпляров в комплексе. Помимо жидкой пищи, погребенному клали мясо, о чем свидетельствуют находки костей КРС в 19% погребений, причем по большей части мясо клали мужчинам (10 из 16 погребений).

Умершие сопровождались погребальным инвентарем, который включал украшения, хорошо описанные в археологической литературе, посвященной муроме ( Голубева , 1987. С. 85–87). Украшения располагались в порядке ношения, предметы быта и оружие в погребении фиксируются в определенных местах: как правило, в изголовье находилось оружие, ножи и топоры в области пояса, глиняная посуда в ногах и изголовье.

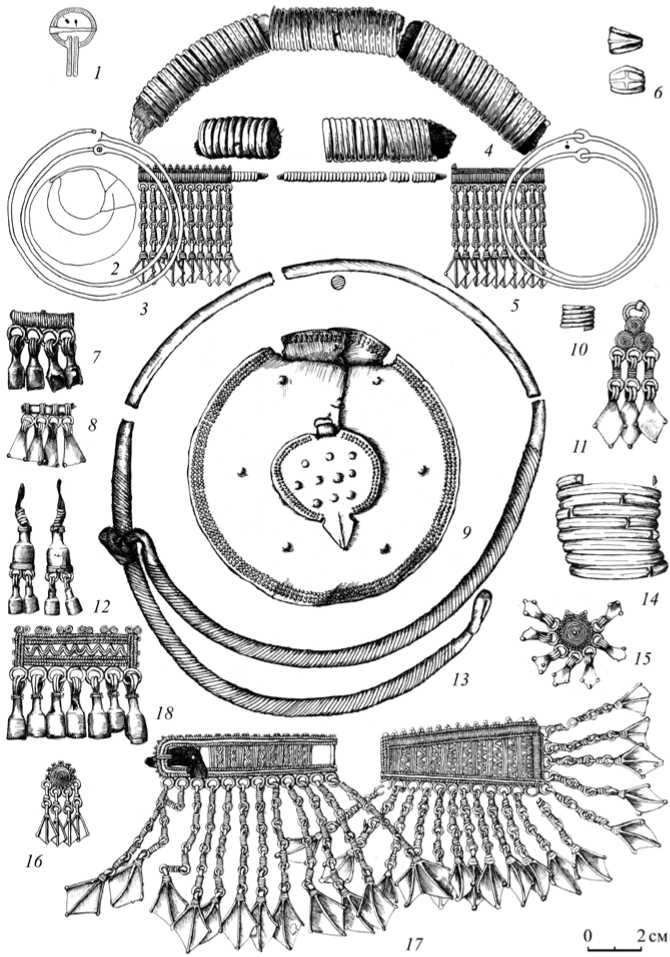

В культурном и хронологическом отношении исследованный в 2012 г. участок могильника выглядит весьма монолитно. Большая часть захоронений отличается значительной близостью погребального обряда и инвентаря, и содержит украшения, традиционные для муромского костюма. Прежде всего, это височные кольца так называемого «муромского» типа с застежкой в виде округлого щитка и крючка (рис. 2, 3 ), височные кольца-лунницы (рис. 2, 2 ), головные венчики двух типов – из кожаного шнурка, обвитого бронзовой проволокой с прямоугольными подвесками у висков (рис. 2, 5 ), и из кожаной полосы шириной около 2 см, обложенной бронзовыми узкими обоймочками. Этот второй венчик располагался поверх узкого и был составной частью сложного головного убора, в который входили головные жгуты (рис. 2, 4 ). Другой традиционной деталью был пояс, застегнутый парными ажурными пряжками с лапчатыми привесками (рис. 2, 17 ) с боковым ремнем, обложенным пластинчатыми обоймочками. Женский убор отличается обилием шумящих привесок (рис. 2, 7, 8, 11, 15 – 18 ), а также присутствием украшений, характерных для финнов Правобережья Волги. Это дисковидные нагрудные бляхи с круглой крышечкой (рис. 2, 9 ), гривны «глазовского типа» (рис. 2, 13 ), сюлгамы (рис. 2, 1 ), спиральные браслеты (рис. 2, 14 ) и спиральные перстни (рис. 2, 10 ). Эти украшения в могильниках мордвы бытуют во второй половине VIII–IX в. ( Вихляев и др. , 2008, с. 31).

В исследованных комплексах отсутствуют вещи с четко определенными датами, поэтому для определения времени совершения этих захоронений привлекались находки стеклянных бус, оружие, предметы конского снаряжения и находки монет. Бусы являются достаточно редкой находкой, они обнаружены только в 20 захоронениях и, в отличие от соседних мордовских племен, бус в ожерелье не много – от 2 до 12 штук4. Это глазчато-полосатые бусы (рис. 3, 5, 6 – на вклейке, с. 391), изготовленные из многослойных палочек и методом сварки, и прозрачные голубые кубические со срезанными углами (рис. 3, 7 ), время наибольшего распространения которых в Восточной Европе VIII–IX вв. ( Ковалевская , 2000. С. 67–72, 93; Львова , 1968. С. 68, 90; Голдина , 2010. С. 54, 59. Рис. 34–37). В десяти комплексах присутствуют многочастные бусы из тянутой трубочки с золотой и серебряной фольгой (серебряные и золоченные многочастные пронизки – по З. А. Львовой) (рис. 3, 7 ), также широко распространенные в лесной зоне от Урала до Ладоги с VIII по Х в. ( Львова , 1968. С. 88). В мордовских могильниках ожерелья из таких бус распространены во второй половине VIII–IX в.

Для датировки можно привлечь находки предметов конского снаряжения – в мужском захоронении 50 найдены арочные стремена со слегка прогнутой подножкой типа VI по Кирпичникову (рис. 3, 3 ), которые максимально

Рис. 2. Подболотьевский могильник.

Украшения традиционного женского костюма: 1 – сюлгама (п. 25); 2 – височное кольцо-лунница (п. 7); 3 – браслетовидные височные кольца «муромского» типа (п. 7); 4 – фрагменты головного жгута (п. 32); 5 – венчик (п. 1); 6 – перстень (п. 57); 7, 8, 11, 18 – шумящие подвески (п. 85); 9 – нагрудная дисковидная бляха (п. 57); 10 – спиральный перстень (п. 57); 12 – бутыльчатые привески накосника (п. 57), 13 – гривна «глазовского» типа (п. 57); 14 – спиральный браслет (п. 57); 15, 16 – умбоновидные подвески (п. 32); 17 – ажурные поясные пряжки (п. 57). Рисунки А. И. Рябчиковой и А. А. Леонтьевой распространены в VII–IX вв. (Кирпичников, 1973. С. 96–97. Рис. 29) и удила с S-овидными псалиями (рис. 3, 2), время бытования которых – вторая половина VIII – первая половина IX в. (Плетнева, 1989. Рис. 38). Такие стремена вместе с S-овидными псалиями в этот период широко распространены в памятниках алан, булгар, мордвы, венгров.

Уточнить датировку основного массива погребений позволяют немногочисленные находки монет. В погребении 39 найден брактеат – подражание аб-басидскому дирхему VIII–IX вв., а в погребении 67 с топором со щековицами (рис. 3, 1 ), овальным и салазковидным кресалами – подражание аббасидскому дирхему ал-Ма‘муна, чеканеному в Мадинат Исбахане (?) в 200 г. х. (IX в) 5. Таким образом, основной массив исследованных в 2012 г. погребений в восточной возвышенной части могильника датируется второй половиной VIII–IX в.

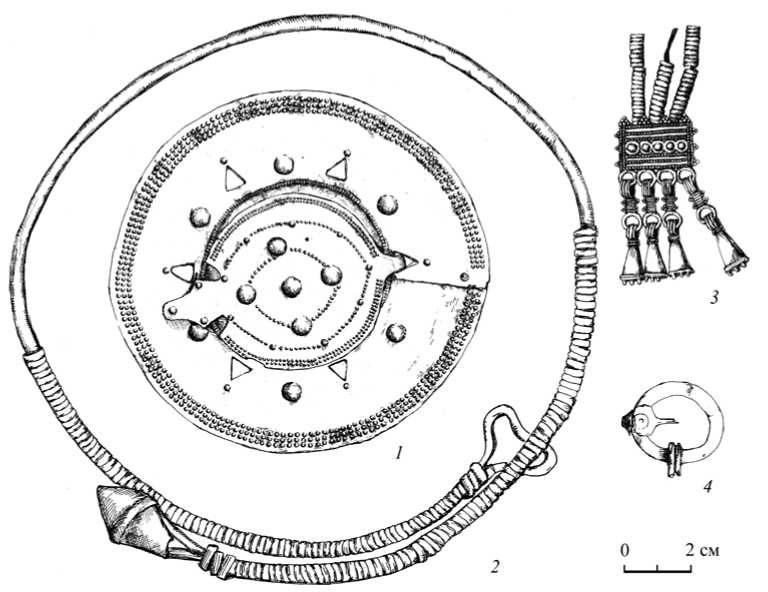

Несколько более ранними являются три погребения (34, 77 и 83), тяготеющие к восточной части могильника. Датирующими для них являются: гривны с замком-лодочкой (рис. 4, 2 ), наиболее ранний образец которой в раннемордовском Серповском могильнике найден с золотыми византийскими монетами, позднейшая из которых датируется концом VII в. ( Алихова , 1969. С. 119), в Крю-ковско-Кужновском могильнике в погребении 205 аналогичная гривна найдена с дирхемом середины VIII в. (Материалы по истории мордвы, 1952. С. 71); дисковидные нагрудные бляхи с крышкой и треугольными прорезями (рис. 4, 1 ), которые в материалах Безводнинского могильника датируются VI – рубежом VII в. ( Краснов , 1980. С. 106–107. Рис. 35, 1, 10), на средней Цне, в мордовских могильниках эти бляхи бытуют в конце VII – первой половине VIII века вместе с досалтовскими поясными наборами ( Зеленцова , 2005. С. 322. Рис. 2); дротовые браслеты с точечным орнаментом (змеевидные, с обрубленными концами); топоры-кельты с коротким лезвием, прямоугольные шипастые подвески (рис. 4, 3 ); монохромный бисер. Все эти вещи имеют аналогии в древностях лесной зоны, где датируются VII – первой половиной VIII в. Такая датировка ранних Подболотьевских погребений подтверждается радиоуглеродной датой, полученной по образцу луба из погребения 34 и которая укладывается в интервал 688–779 гг.

Верхняя дата исследованной части памятника определяется погребениями, расположенными в западной части раскопа и отделенными от основного массива пустым пространством шириной до 12 м. Захоронения, расположенные на периферии могильника, отличаются западной ориентировкой погребенных, неглубокими могильными ямами и более скудным инвентарем. Не фиксируется здесь и рядность в расположении могил, которая прослежена в восточной части памятника. В 2012 г. здесь исследовано 5 погребений – три женских и два мужских. Исключительно важное значение для определения хронологии памятника в целом и понимания процессов, происходящих в Поочье на рубеже тысячелетий, имеет женское погребение 3, погребальный обряд и инвентарь которого имеет синкретический характер. В целом муромский облик костюма погребенной сохраняется: в области висков присутствуют височные кольца «муромского» типа,

Рис. 4. Подболотьевский могильник.

Погребальный инвентарь из ранних женских захоронений: 1 – нагрудная дисковидная бляха (п. 83); 2 – гривна с застежкой «лодочкой» (п. 34); 3 – украшение косы (п. 34); 4 – сюлгама (п. 57). Рисунки А. И. Рябчиковой и А. А. Леонтьевой а в области груди – дисковидная нагрудная бляха с крышечкой. Бляха выполнена из тончайшей серебряной (?) фольги, в силу своей хрупкости вряд ли могла носиться, и в захоронении она имеет явно ритуальный смысл. Нагрудные бляхи из тончайшей фольги известны в мордовском Кельгининском могильнике (Беляев и др., 1998. С. 57, 141). На руках погребенной обнаружено два и три браслета – четыре дротовых с прямосрезанными концами (рис. 3, 12) и пятый плетеный из двух проволок с завязанными концами (рис. 3, 13). Аналогии последнему известны во Владимирских курганах (Спицын, 1905. С. 151. Рис. 306). В области шеи погребенной было обнаружено ожерелье, состоящее из навитых кобальтовых бус, среди которых было три белоромбических (рис. 3, 14), известных в северорусских материалах на протяжении XI в. (Захаров, Кузина, 2008. Т. 2. С. 150. Рис. 132. С. 196; с. 170; Захаров, 2004. Рис. 263). В этом же ожерелье имеются три монетовидные привески, одна из которых с чеканным орнаментом в виде креста, 8 дирхемов и 4 денария. Дирхемы-саманиды, датируются, по определению А. А. Гомзина, второй половиной – концом Х в. Денарии, по определению

П. Г. Гайдукова, 6 являются германскими, позднейший из них датируется второй четвертью XI в. Таким образом, по монетным находкам погребение может датироваться XI в., а находка дисковидной нагрудной бляхи архаического облика позволяет сузить эту дату до первой половины – середины века.

Мужские захоронения в этой части могильника отличаются бедностью инвентаря: одно из них, погребение 4 с юго-западной ориентировкой, содержало только железный нож с уступом и фрагменты неопределенного предмета. Во втором мужском захоронении (п. 11) найдены предметы, хорошо известные на рубеже X–XI вв. в древнерусских памятниках: боевой топор-чекан типа I по А. Н. Кирпичникову ( Кирпичников , 1966. С. 30), калачевидное кресало с треугольным язычком типа 1 по Б. А. Колчину ( Колчин , 1959. С. 99), лировидная пряжка ( Зайцева , 2008. Т. 2. С. 83).

В. А. Городцовым в 1910 г. на периферии могильника также было исследовано несколько погребений с западной ориентировкой, в которых отмечалось небольшое количество украшений. Это, как правило, только браслеты, редкие шумящие привески, известные в гибридных памятниках к северу и северо-западу от муромских территорий, и ожерелья из золотостеклянных навитых бус ( Городцов , 1914. С. 78–79). Безусловно, эти захоронения с западной ориентировкой демонстрируют новые процессы, происходящие на рубеже тысячелетий в Муромском Поочье и не случайно они расположены на окраине существующего кладбища.

Список литературы Новые исследования Подболотьевского могильника

- Алихова А.Е., 1959. Серповский могильник//Алихова А.Е., Жиганов М.Ф., Степанов П.Д. Из древней и средневековой истории мордовского народа. Саранск: Красный октябрь. С. 117-130.

- Беляев Я.В., Вихляев В.И., Зеленцова О.В., Шитов В.Н., 1998. Кельгининский могильник: Раскопки 1990-х гг. Саранск: Красный октябрь. 168 с.

- Бейлекчи В.В., 2005. Древности Нижнего Поочья (погребальный обряд и поселения летописной муромы): учебное пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та. 278 с.

- Вихляев В.И., Беговаткин А.А., Зеленцова О.В., Шитов В.Н., 2008. Хронология могильников населения I-XIV вв. западной части среднего Поволжья. Саранск: Красный октябрь. 350 с.

- Гришаков В.В., Зеленеев Ю.А., 1990. Мурома VII-XI вв.: учебное пособие/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та. 74 с.

- Голдина Е.В., 2010. Бусы могильников неволинской культуры (конец IV -IX вв). Ижевск: Ижевская республиканская тип. 262 с.

- Голубева Л.А., 1987. Мурома//Финно-угры и балты в эпоху средневековья/Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука. С. 81-92.

- Городцов В.А., 1914. Археологические исследования в окрестностях г. Мурома в 1910 году//МАО. Т. XXIV. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко. С. 40-216

- Дубынин А.Ф., 1947. Малышевский могильник. К истории Нижней Оки в I тыс. н. э. Рукопись дисс., защищенной в Ученом совете ИИМК АН СССР 23.01.1947 г.//Архив ИА РАН. Ф. 2. № 362

- Зайцева И.Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра//Археология севернорусской деревни X-XIII веков: Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере/Отв. ред. Н.А. Макаров. Т. 2: Материальная культура и хронология. М.: Наука. С. 57-142.

- Захаров С.Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 292 с.

- Захаров С.Д., Кузина И.Н., 2008. Изделия из стекла и каменные бусы//Археология северорусской деревни X-XIII веков: Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере/Отв. ред. Н.А. Макаров. Т. 2: Материальная культура и хронология. М.: Наука. С. 142-215.

- Зеленцова О.В., 2005. Ранний горизонт погребений среднецнинских могильников (вопросы хронологии)//II Городцовские чтения: материалы науч. конф., посвященной 100-летию деятельности В.А. Городцова в ГИМ. М.: ГИМ. С. 320-328. (Труды ГИМ. Вып. 145.)

- Зеленцова О.В., Яворская Л.В., 2014. К вопросу об особенностях ритуальных действий с животными в погребальных обрядах муромы (по археозоологическим материалам Подболотьевского могильника)//КСИА. Вып. 232. С. 160-169.

- Кирпичников А.Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. (САИ; вып. Е1-36б.)

- Кирпичников А.Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. (САИ; вып. Е-36.)

- Колчин Б.А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого//Труды Новгородской археологической экспедиции/Под ред. А. В. Арциховского, Б. А. Колчина. Т. II. М.: Изд-во АН СССР. С. 7-121. (МИА; № 65.)

- Ковалевская В.Б., 2000. Компьютерная обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии. М., 362 с. (Хронология восточно-европейских древностей V-IX веков. Вып. 2.)

- Краснов Ю.А., 1980. Безводнинский могильник. (К истории Горьковского Поволжья в эпоху раннего средневековья.) М.: Наука. 223 с.

- Львова З.А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Часть I//АСГЭ. Вып. 10. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 64-94.

- Материалы по истории мордвы VIII-XI вв., 1952. Моршанск: Издание Моршанского краеведческого музея. 232 с.

- Плетнева С.А., 1989. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. М.: Наука. 288 с.

- Спицын А.А., 1905. Владимирские курганы//Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 15. СПб. С. 84-172.

- Финно-угры и балты в эпоху средневековья, 1987/Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука. 509 с. (Археология СССР.)

- Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века, 1999/Отв. ред. М.Г. Иванова. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 388 с.