Новые исследования в Старой Рязани

Автор: Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Заметка посвящена работам Старорязанской экспедиции Института археологии РАН и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, проводившимся в последние годы. Исследовались наиболее ранняя часть средневекового города (Северное городище), а также участки на неукрепленном посаде. Среди находок - клад произведений художественного ремесла, по-видимому, сокрытый ювелиром. Об этом свидетельствуют многочисленные находки орудий труда ремесленника - бронзовых матриц для тиснения изделий из серебряного листа.

Старая рязань, древнерусский город, раскопки последних лет, клад 2013 г, ювелирный инструментарий

Короткий адрес: https://sciup.org/14328067

IDR: 14328067

Текст научной статьи Новые исследования в Старой Рязани

Двадцать лет продолжается современный этап изучения Старорязанского городища. Вполне резонным может выглядеть такой вопрос: не пора ли сделать паузу? И столь же резонный отрицательный ответ на него дают результаты работ на этом уникальном памятнике за последние годы.

Дело в том, что новейшие исследования Старой Рязани были связаны исключительно со спасательными работами. Они проводились преимущественно на Северном городище и посаде древнего города и были вызваны хозяйственной и строительной деятельностью на территории существующего на этом памятнике села, но в особенности – негативными природными процессами, ростом оврагов и оползней склонов, активизировавшимися в последнее десятилетие. Как свидетельствуют неутешительные выводы специалистов, остановка разрушений, вызванных колебаниями климата, вряд ли возможна. Единственным способом сохранения остаются только раскопки на участках, где на основании прогнозов можно ожидать рост такой разрушительной активности.

Задача прогнозирования изменений облика городища является одним из направлений многолетних работ коллектива исследователей-геоморфологов Рязанского университета под руководством В. А. Ускова и А. В. Водорезова ( Усков и др. , 2012). Мониторинг состояния городища позволил определить наиболее подверженные риску разрушения участки.

Именно такая угроза стала причиной особого внимания экспедиции к участку в юго-восточной части Северного городища, где в течение 5 лет продолжаются работы на раскопе 40. В 2007 г. именно здесь, на северо-восточном склоне Северного городища, обращенном к р. Серебрянке, сошел один из крупных массивов блокового оползня. Для сохранения примыкающих к оползню участков культурного слоя, начиная в 2010 г. там ведутся работы, давшие возможность сохранить уникальные материалы и получить новые сведения по истории города в XI–XIII вв.

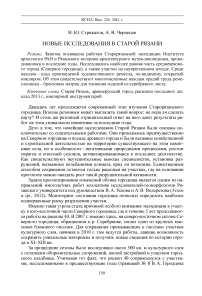

За прошедшие сезоны было исследовано около 500 кв. м культурного слоя с остатками оборонительных сооружений, жилой застройкой и участком городского кладбища. Учитывая тот факт, что раскоп 40 соприкоснулся с участками, исследованными в предшествующие годы (траншеей № 8 В. А. Городцова

1926 г. и раскопом № 4 А. Л. Монгайта 1966–1967 гг.), эти работы позволили открыть для науки довольно обширный участок Северного городища со сложной планиграфией и стратиграфией (рис. 1).

Исследование оборонительных сооружений позволило существенно расширить наши знания об особенностях конструкции дерево-земляных стен Рязани, уточнить время их реконструкций и перестроек. Данные работ 1994–1995 гг. на разрезе вала Северного городища (раскоп 24) ( Стрикалов , 2005. С. 49–58) были дополнены, в первую очередь, сведениями о конструктивных особенностях двух нижних горизонтов оборонительных сооружений, поскольку они были вскрыты на значительной площади раскопа в 2010–2011 и 2014 гг. (длина исследованной полосы стен составила 15 м на участках 1, 2 и 5 2010–2011, 2013 гг. и 8 м на участке 6 2014 г.). Основу первых стен, исследованных на отрезке около 10 м, как и было установлено еще на раскопе 24, составляли забутованные грунтом городни. Новые исследования позволили уточнить их конструкцию и размеры: стена состояла из поставленных в ряд на расстоянии 0,8–1 м друг от друга клетей размерами 1,8×3 м. С внутренней стороны к ним, возможно, примыкали полые клети, а с внешней – земляная насыпь-«приспа» с бермой, сложенная из дерна в нижней и материкового суглинка в верхней части. Для защиты от оползания и крепления подпорной деревянной стенки бермы эта конструкция была усилена в нижней части рамой из поперечных и продольных бревен, зажатой массой насыпи. После пожара, уничтожившего стены города на всем протяжении (его следы зафиксированы как в северо-восточной части, на раскопе 40, так и в юго-западной – на раскопе 24), был проведен их ремонт, отмеченный досыпками грунта на разрушенных стенах и «приспе», а вскоре – реконструкция оборонительных сооружений. Исследования 2014 г. (участок 6) открыли следы внутренней линии забутованных срубов этого этапа, которые сохранились в виде оплывшей насыпи со следами истлевших бревен нижнего венца клетей размерами около 4×2 м. Эта линия городен располагалась примерно в 3–4 м севернее стен первого этапа строительства.

Другим дополнением к ранее полученным выводам стало уточнение датировок этапов строительства. Первый ярус оборонительных сооружений, исследованный на участках 1 и 2, был возведен на погребенной почве без следов человеческой деятельности. В этом слое, судя по проведенному спорово-пыльцевому анализу, преобладает пыльца древесных растений с абсолютным доминированием березы и ольхи. Сходный спектр получен и при анализе погребенной почвы, подстилающей горизонты оборонительных сооружений на раскопе 28 1998 г. близ разреза вала 1994–1995 гг.

Однако линия внутренних городен стены была прорезана ямой 1, которая по материалам придонного заполнения может быть датирована серединой – второй половиной XI в. Слои того же времени подстилают горизонт строительства второго этапа на участке 6 2014 г. Кроме того, на участках 5 и 6 на внутреннем склоне насыпи второго горизонта были открыты остатки трех печей сходной конструкции и времени возведения: в подах всех трех объектов исследованы изолирующие прослойки, сложенные их битой керамики, которая по совокупности признаков (тип 6 венчика, по старорязанской классификации, состав глиняного теста, преобладание орнаментации прокатанным штампом – см. Стрикалов ,

Рис. 1. Планиграфия Юго-восточной части Северного городища Старой Рязани.

Условные обозначения: а – раскопы прошлых лет; б – раскоп 40 (2010–2014 гг.); в – исследованные следы фортификации; г – реконструируемые фортификации; д – деревянные конструкции оборонительных стен; е – оползень 2007 г.; ж – погребения; з – реконструируемые границы кладбища

2006) может быть отнесена к началу XII в. Итак, время существования вторых стен Северного городища Старой Рязани укладывается в период между серединой XI и началом XII в.

К северу от городских стен располагались жилые усадьбы рязанцев. На раскопе исследовано не менее 3–4 усадебных участков с остатками жилых, хозяйственных и производственных сооружений. Многочисленные остатки углубленных частей построек занимают до половины поверхности раскопа, нередко прорезают друг друга и хронологически могут быть разделены на несколько периодов. Наиболее ранние сооружения относятся к середине – второй половине XI в. Самая большая группа объектов относится к трем строительным периодам конца XI – начала XII в. К этому же времени следует отнести остатки частокола, прошедшего с запада на восток в юго-восточной части раскопа. XII век представлен также большой группой построек, образующих не менее двух хронологических групп. Наконец, к первой трети XIII в. можно отнести несколько комплексов ям трех-четырех городских усадеб, а также остатки городского кладбища. Сходная картина прослежена и на смежных участках, исследованных в предшествующие годы.

В центральной части раскопа удалось проследить следы древней улицы шириной около 2,5 м, шедшей между усадьбами с запада на восток к городским стенам. Она прослежена по нескольким параллельным бороздам-колеям, прослеженным в материке. Пока сложно судить, когда была проложена эта улица, но ни одна яма XI–XII вв. не перерезает ее. Две более поздние ямы второй половины XII–XIII в. частично расположены на полотне дороги, что может свидетельствовать о прекращении ее функционирования в поздний период существования застройки. Однако, вероятно, ориентировка общего плана застройки сохранялась и на этом этапе, хотя в планировке участка произошли существенные изменения.

Об этом свидетельствует возникновение во второй половине XII в. кладбища, просуществовавшего до монгольского нашествия. Оно было расположено между улицей и стенами города (на южной стороне улицы) на месте жилой застройки XI–XII вв. Примечательно, что участок под кладбище был прежде снивелирован: более ранний слой здесь перекрыт мощной подушкой материкового суглинка, прослеженный на участке 6 раскопа 40 и раскопе 4 1966–1967 гг. Тем не менее, северная граница кладбища не выходит за пределы упомянутой выше улицы. На раскопе 40 и смежных раскопах исследовано более 50 погребений этого некрополя, в том числе несколько – с остатками золототканных воротников и головных венчиков.

Многочисленные находки из раскопа рисуют картину богатой и многообразной жизни и ремесленной деятельности жителей Северного городища. Помимо типичных изделий из железа, цветных металлов, кости, камня, стекла и глины самой значительной находкой стал клад № 17, найденный в 2013 г. на месте городского кладбища, и которому уже посвящено несколько предварительных публикаций (Старая Рязань, 2014. С. 51–56, табл. 45–53; С. 97, 98; Стрикалов, Чернецов, 2014). Клад был сокрыт на небольшой глубине (20–30 см от современной дневной поверхности) у восточного края одной из могил (погребение 9). Фактически скопление предметов лежало в ногах погребения, немного выше костяка: дно клада зафиксировано на гл. -31 см от условного ноля, тогда как ноги погребения располагались на гл. -33–38 см. Судя по набору предметов (набор серебряных женских украшений, каменные крестики с серебряными обоймица-ми, полуфабрикаты и сырье), клад принадлежал ювелиру, который спрятал его накануне Батыева нашествия 1237 г. О ремесле мастера свидетельствуют и входившие в состав клада бронзовые ювелирные матрицы, использовавшиеся для штамповки серебряных украшений, значительное число которых было найдено в 2014 г. (рис. 2, на вклейке, с. 387). Матрицы лежали в пахотном слое над слоем нивелировки, сооруженном перед началом захоронений на кладбище. Их расположение образует своеобразный «шлейф», протянувшийся от места находки клада в южном и юго-западном направлении на площади около 10 кв. м. Из этого скопления происходят 29 из 36 найденных в 2014 г. матриц. Вероятно, их набор был также частью клада, занимая верхнее положение в скоплении предметов и потому распаханный в более позднее время. Набор украшений и инструментов ювелира (включая матрицы) дает картину всего производственного цикла и является в настоящее время самым полным из известных на территории Древней Руси. При этом есть свидетельства того, что и сами матрицы, и изделия мастер делал на месте, в своей мастерской, которая располагалась поблизости. Место расположения этой мастерской еще предстоит выяснить, но уже накоплены многочисленные свидетельства особой роли Северного городища, его южной части, в качестве своеобразного «квартала ювелиров»: отсюда происходят и другие следы этого ремесла, в том числе довольно большая коллекция матриц, часть которых опубликована и даже стала предметом специального исследования (Стрикалов, Чернецов, 2012. С. 26, илл. 4, 14; с. 36, илл. 8, 12, 13, 23, 24; илл. 9 [на вклейке], А, 4–9).

До начала работ на раскопе 40 на площадке Северного городища в 2007 г. археологически было исследовано и само тело оползня (Усков и др., 2012. С. 92, рис. 3), что положило начало новому комплексному, археолого-геоморфологическому, направлению исследований в Старой Рязани. Археологические исследования и наблюдения за состоянием оползня в течение нескольких сезонов позволили высказать предположение о возможном сохранении стратифицированных культурных отложений в перемещенных массивах грунта. Геоморфологические исследования древних и современных оползней на склонах Старой Рязани позволили сделать два основных вывода. Во-первых, выделено несколько генераций оползней склонов коренного берега (от древности, не позднее II тыс. до н. э. до позднего Средневековья и современности), на котором расположена площадка городища. Эти оползни вместе с делювиальными отложениями стали основой формирования надпойменных террас и современного рельефа периферии городища. В некоторых из них сохранился культурный слой в перемещенном, но стратифицированном виде, что было установлено в результате разреза одного из оползней западной периферии городища (Усков и др., 2012. С. 94, Илл. 4). Под осыпными наслоениями зафикисрован культурный слой, сходный по своему составу и стратиграфии с наслоениями западного края Южного городища, но с лучшей сохранностью верхних горизонтов, перемешанных на площадке городища распашкой. Это открывает новые возможности для изучения как самого города, так и истории формирования его рельефа. Кроме того, проведенные на западном склоне Южного городища работы позволили уточнить данные о фортификации города. Во-первых, на оползнях не зафиксировано массивов грунта, сходных с забутовкой городен. Это позволяет предположить существование в прибрежной части укреплений более легких, без земляной забутовки, конструкций стен. Во-вторых, при бурении склона Южного городища удалось подтвердить факт наличия мощного пандуса-всхода в его центральной части (Усков и др., 2013. С. 56 – на этом участке слоистость грунта горизонтальная, соответствующая не оползню, а коренному берегу). Он был выявлен нашими предшественниками визуально и на основании анализа уличной сети города (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 107, илл. 70). Этот всход вел к т. н. «Оковским» воротам города, в древности располагавшимся на краю площадки и не сохранившимся до наших дней.

Другим участком работ экспедиции в эти годы стал городской посад – наименее изученная часть древнего города. Здесь работы также носили охранный характер. На раскопе 45 2011–2013 гг. открыт мощный и хорошо стратифицированный слой периода существования города. При этом наиболее интересными и сохранными оказались нижние слои, XI в., ранее изученные весьма фрагментарно. Этому способствовала уникальная природная ситуация на участке работ: ранние слои оказались «запечатанными» мощным слоем смыва грунта, который и сам по себе стал важным звеном в изучении ранней истории Рязани. Этот слой и смыв грунта с площадки городища стал следствием активного освоения верхней городской террасы первопоселенцами ( Стрикалов , 2014). В ходе прокладки уличной сети был нарушен естественный дерновой покров плато коренного берега, что вызвало мощные выносы грунта весенними паводками. Этот процесс и был зафиксирован на раскопе близ промоины между Северным мысом и Северным городищем Старой Рязани, где на месте склона сформировался конус выноса. Его датировка определялась материалами из тонких прослоек культурного слоя, разделенных слоями стерильного песка. Новый раскоп 46, изучение которого начато в 2014 г. в 50 м южнее раскопа 45, дает еще более сложную картину. Окончательные выводы делать рано, но уже сейчас можно сказать, что на его территории мы столкнулись с несколькими периодами такого антропогенного воздействия. Помимо раннего, XI в., горизонта смыва, здесь прослежен более поздний слой стерильного песка, перекрывший слои XI – первой половины XII в. и связанный с выносом грунта из городского рва.

Исследования оползней и делювиальных отложений на городском посаде открывают новую страницу в изучении стратиграфии культурного слоя Старой Рязани, которая до этого момента оставалась малоинформативной из-за переме-шанности напластований городища. Уже первый опыт обращения к этому археологическому источнику дал новые данные о палеоклимате, ранней истории и топографии города, роли антропогенного фактора в формировании микрорельефа территории города и посада. Эти, пока предварительные, результаты, как можно надеяться, свидетельствуют, что мы находимся на пороге новых открытий в изучении Старой Рязани и русского средневекового города.

Список литературы Новые исследования в Старой Рязани

- Даркевич В.П., Борисевич Г.В., 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.: КРУГЪ. 448 с.

- Старая рязань. клад 2005 года, 2014. Отв. ред. А.В. Чернецов. СПб.; М.: Нестор-История. 104 с.

- Стрикалов И.Ю., 2005. Северное городище. Стратиграфия и планиграфия//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А.В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 36-89

- Стрикалов И.Ю., 2006. Керамика Рязанской земли XI-XV вв.: автореф. дис.. канд. ист. наук. М. 30 с.

- Стрикалов И.Ю., 2014. Новые данные по ранней истории посада Старой Рязани в XI в.//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда (Казань, 20-25 октября 2014 г.)/Ред. А.Г. Ситдиков . Казань: Отечество. Т. III. С. 168-170.

- Стрикалов И.Ю., Чернецов А.В., 2012. Работы Старорязанской экспедиции в 1994-2010 гг. (хроника исследований)//Восточноевропейский средневековый город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур: сб. науч. ст./Отв. ред. Л.А. Беляев. Рязань: Изд-во РИАМЗ. 280 с.

- Стрикалов И.Ю., Чернецов А.В., 2014. Клад № 17 из Старой Рязани//Российская археология. № 2. С. 153-163

- Усков В.А., Стрикалов И.Ю., Водорезов А.В., Милованов С.И., Чернецов А.В., Шишов С.И., 2012. К методике изучения культурного слоя на оползнях: анализ археологических и геолого-геоморфологических материалов городища Старая Рязань//Российский научный журнал. № 2 (27). С. 87-99

- Усков В.А., Стрикалов И.Ю., Чернецов А.В., Водорезов А.В., Милованов С.И., Шишов С.И., 2013. Природный и антропогенный фактор формирования современного рельефа городища Старая Рязань//Российский научный журнал. № 1 (32). С. 53-61