Новые материалы о Спасской церкви из Зашиверска

Автор: Майничева А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые материалы из истории церкви Спаса Нерукотворного Образа, являющейся в настоящее время частью экспозиции Историко-архитектурного музея Института археологии и этнографии СО РАН. Источниками стали публикации в Якутских епархиальных ведомостях конца XIX начала XX в., воспоминания и фотоматериалы. Собраны названия церкви, упоминавшиеся в летописях, рапортах, описаниях и прочих документах. Несмотря на их вариабельность, церковь легко идентифицируется, благодаря малому числу церквей в Якутии и особенностям посвящения престола. Показана значимость деятельности зашиверских священников по распространению православия на Чукотке и в Якутии, которые проводили христианские обряды для местного населения, строили и освящали храмы не только в городе, но и на отдаленных территориях. Существенный вклад внесли священники Слепцовы, включая их участие в строительстве новой Верхоянской церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Приведены географические особенности размещения Зашиверска как важного транспортного узла региона, а также сведения о времени и обстоятельствах строительства Зашиверской Спасской церкви в 1700 г., объясняется посвящение ее престола Спасу Нерукотворному, образ которого принесли в Якутию казаки на своем знамени. Показаны невоплощенные планы по переносу церкви из обезлюдевшей местности, а также бедственное состояние здания в начале XIX в. и усилия по восстановлению ее ограды и восполнению церковной утвари, увезенной в Абый. Публикуются тексты рапортов А. Берденикова и причта Индигирской церкви, а также фотографии 1930-х гг.

Церковь спаса нерукотворного образа из зашиверска, верхоянская церковь во имя благовещения пресвятой богородицы, историко-архитектурный музей, якутские епархиальные ведомости, православие, знамена казаков, якутия, чукотка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146648

IDR: 145146648 | УДК: 39+729 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1056-1060

Текст научной статьи Новые материалы о Спасской церкви из Зашиверска

В настоящее время церковь Спаса Нерукотворного Образа из Зашиверска является экспонатом Историкоархитектурного музея Института археологии и этнографии СО РАН. Она представляет собой замечательный образец русского зодчества прошлого, которому по священа значительная историография, включая две монографии [Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977; Курилов, Майничева, 2005], что выделяет ее по глубине исследований из общей картины изучения русской церковной архитектуры. Вместе с тем в истории более чем трехсотлетнего существования церкви осталось немало пробелов и забытых страниц. Данная статья посвящена заполнению лакун в знаниях о церкви, основана на публикациях в Якутских епархиальных ведомостях конца XIX – начала XX в., личных воспоминаниях и фотоматериалах. В Ведомостях размещались разнообразные документы, включая описи, рапорты, отчеты, списки, летописи, дневники, исторические записки, публицистика, основанная на личных впечатлениях, репортажи с мест, что позволяет с доверием относиться к приведенным в них фактам, при критическом отношении к оценочным положениям, имеющим субъективный характер. Все сведения впервые введены в научный оборот.

В публикациях обращает на себя внимание вариабельность наименований церкви. В «Исторических записках о Якутской епархии, собранных по случаю 25-летия ее самостоятельности» по данным 1799 г. церковь названа Зашиверской Спасской [Якутские..., 1896а, с. 201] и находится в списке сельских храмов. Она была одной из тринадцати церквей епархии (не включены здания Спасского монастыря). В рапорте Благочинного Верхоянских церквей, священника о. А. Берденикова 1890 г. церковь названа Индигирской, храмом Зашиверским, который посвящен Нерукотворному Спасу [Якутские..., 1890]. В «Росписании городских и сельских церквей, при-чтов и приходов Якутской епархии, по новым штатам с 1 января 1897 г.» она названа Зашиверско-Ин-дигирской Спасской [Якутские..., 1896б, с. 326]. В ее причте числились священник, псаломщик, исполнялись церковные требы, при ней работала просфорня. Прихожанами приписаны русских 15 душ мужского пола, 16 женского, якутов 693 душ мужского пола, 738 женского. В 1899 г. церковь отнесена к благочинию № 17 с благочинным протоиереем Алексеем Бердениковым, наименована Индигирской Спасской [Якутские..., 1899а, с. 102]. В 1901 г. по «Новому распределению благочиний в Якутской епархии» в семнадцатом благочинии протоиерея Николая Добронравова указана Зашиверская Индигирская церковь [Якутские..., 1901, с. 295–296.]. В последней публикации 1902 г., посвященной церкви, она названа Индигирской Спасской [Якутские..., 1902, с. 53– 54]. Несмотря на неустойчивость официального названия, ее несложно идентифицировать как церковь Спаса Нерукотворного образа в Зашиверске, благо- даря отсутствию на Индигирке и в Зашиверске других церквей с тем же посвящением.

Другой корпус публикаций освещает вопрос о роли зашиверских священников в становлении православия на Чукотке и в Якутии. Так, распространение православия на Чукотке в XVIII в. связывается с деятельностью священников из Зашиверска: «Христианство проникло к ним (чукчам. – Авт. ) частью из Анадыря и Камчатки, частью от Зашиверских священников. Путешественник Биллингс, бывший спутник Кука, живший среди чукчей за 25 лет до Слепцова, упоминает о нескольких чукотских тоенах, принявших православную веру. А ко времени прибытия к ним миссионера Слепцова число крестившихся было довольно значительное» [Якутские..., 1899в, с. 346]. Согласно «Летописи Верхоянской Благовещенской церкви и прихода оной» жители, в конце XIX в. территориально относящиеся к приходу Верхоянской Благовещенской церкви, в XVIII – начале XIX в. состояли в приходе Зашиверской Спасской церкви и почти все были язычниками, которые впоследствии приняли крещение [Якутские..., 1897, с. 165]. Священники Слепцовы сыграли значительную роль в деле «распространения и утверждения христианства», которое после отъезда Г. Слепцова «в северных краях было возложено на брата его Зашиверского священника Михаила Слепцова и на заведующего Верхоянским приходом, священника Колымской церкви Алексея Слепцова» [Якутские..., 1899в, с. 347].

По просьбам новокрещеных глав якутских родов, в первую очередь головы Михаила Попова Кулуна, и общественных старост, указывавших «на неудобства и затруднения в сообщении прихожан с Зашивер-ской церковью через пустолежащее расстояние от ближайших населенных пунктов на 400 и отдаленных на 1 100 верст» [Якутские..., 1897, с. 166] Иркутская духовная консистория послала указ зашиверскому священнику Михаилу Слепцову о строительстве каменной церкви. После долгой переписки в качестве одной из мер Верхоянский приход был отделен от Зашиверской церкви с причислением устьянских якутов и крестьян в числе 352 дворов, 5 224 души обоего пола, с указанием, чтобы требные деньги Зашиверской церкви делились наравне с Верхоянской церковью, которую следовало строить в местности Эббей [Там же, с. 167]. Священник М. Слепцов добился строительства деревянной церкви вместо каменной, поскольку возникли большие трудности с заготовкой камня, резолюция из консистории давала разрешение: «Позволить иерею Слепцову построить новую церковь и поступить по своему представлению» [Там же, с. 168–169]. Ктитором и строителем новой церкви стал Алексей Слепцов, ему помогал часовенный староста купец Семен Горохов. Отстроенная Верхоянская церковь была освящена 21 июня 1823 г. во имя Благовещения Пресвятой Богородицы священником Алексеем Слепцовым при дьячке Александре Дычковском в присутствии многочислен- ных богомольцев-якутов, затем в 1825 г. поступило распоряжение епархиального ведомства об утверждении священника благочинным; в его ведение были причислены Колымские, Зашиверская и Жиганская церкви; он пробыл в этой должности до своей смерти 21 ноября 1841 г. [Там же, с. 170–171].

О былой значимости Зашиверска как транспортного узла упоминается в публикации 1899 г. Автор пишет: «Въезжавшие на Колыму в старину обыкновенно с реки Яны делали поворот на восток от реки Индигирки. При среднем течении которой у самого изгиба стоит прежний уездный город Зашиверск с православной церковью. <…> Из Зашиверска, где укреплялись духовно и телесно на предстоящий еще далекий путь, они направлялись прямо на Колыму, а оттуда через реки Омолон, Большой и Малый Анюи, а иногда через верхнее течение Баранихи, ехали далее до самой реки Чауны, впадающей в Чаунскую губу Ледовитого океана» [Якутские..., 1899б, с. 324]. Здесь же в примечании появляются сведения о времени и обстоятельствах строительства Зашиверской Спасской церкви без указания источника: «… построена в 1700 году на средства русских выходцев и тамошних инородцев. Колокольня при церкви сделана из стороже- вой башни. За правым клиросом находится икона Спасителя, служившая, как думают, боевым знаменем зашиверских казаков» [Там же]. Очевидно, что сведения почерпнуты из рапорта Благочинного Верхоянских церквей, священника о. А. Берденикова, от 21 февраля 1890 г. [Якутские..., 1890]. Обращает на себя внимание написание фамилии священника как Бердеников, в книге А.П. Окладникова, З.В. Гоголева, Е.А. Ащепкова о Зашиверске [1977, с. 134, 136] она представлена в варианте «Бердников». В рапорте дается описание знамени, что является редкостью и позволяет дополнить имеющиеся представления о русских знаменах прошлого (см. публикацию документа в настоящей статье).

Потеря городом своих преимуществ как транспортного, экономического и культурного центра привела к запустению местности, причем Зашиверская церковь, судя по публикации 1898 г., могла быть перенесена с места ее первоначального возведения из-за ее удаленности от населенных мест. Автор пишет «…церковь индигирская стоит совсем особняком, в безлюдном месте… было предложение ме стную церковь перенести сюда (к оз. Абый, где размещались юрты, управа, были большие поко сы) и поставить

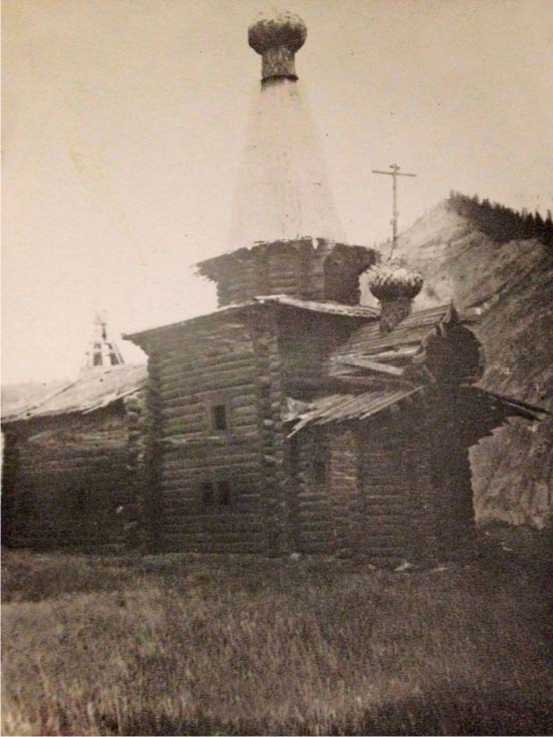

Рис. 1. Спасская церковь в 1930-х гг. Фото 1936 г. Публикуется впервые. Предоставлено А.В. Благовидовой .

возле управы…предложение это так и осталось тогда неосуществленным… Ныне же… переносить Индигирскую церковь нет особой надобности» [Якутские..., 1898, с. 252]. Поясню, что рассматривался вопрос о переносе здания церкви из Зашиверска для образования Верхоянского прихода, однако там была построена и освящена церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, о чем рассказано в статье ранее. В статье 1902 г. сообщается о бедственном состоянии здания церкви и восстановлении ее ограды силами местных жителей (см. публикацию документа в настоящей статье).

Наконец, дополняют публицистику редкие фотографии 1930-х гг. из архива семьи Я.Р. Герасименко, который в те годы был участником землеустроительной экспедиции в Якутии. Экспедиция изучала обширные северные территории с целью организации их использования. Передвигались на оленьих упряжках. Однажды исследователям пришлось заночевать в Зашиверской церкви, была сделана фотография храма (рис. 1). Церковь снята с юго-востока, со стороны алтаря. За храмом виден горный пейзаж и шатер колокольни. Сруб церкви производит цельное впечатление, кровли здания серьезно пострадали. Вторая фотография представляет участников экспедиции (рис. 2).

Новые материалы по истории Зашиверска, представленные в публикациях конца XIX – начала XX в., личных воспоминаниях и фо-

Рис. 2. Участники землеустроительной экспедиции в Якутии. Крайний слева – Я.Р. Герасименко. Фото 1930-х гг. Публикуется впервые. Предоставлено А.В. Благовидовой .

томатериалах, позволили ликвидировать ряд пробелов в истории Спасской церкви из Зашиверска, ввести новые материалы в научный оборот, уточнить имеющиеся сведения. В Якутских епархиальных ведомостях можно найти различного рода сведения о Зашиверске и его церкви, они немногочисленны, но содержат данные об административно-иерархической принадлежности церковного прихода, названии церкви, роли зашиверских священников в духовной жизни Якутской епархии, дают информацию о здании и утвари церкви. Фотоматериалы показывают внешний вид церкви.

Написание текстов приближено к современным правилам:

Из рапорта Благочинного Верхоянских церквей, священника о. А. Берденикова Его Преосвященству, от 21 февраля 1890 г.

В декабре месяце 1889 г. в бытность мою при Индигир-ской церкви по ревизии по указанию. Местного священника Иоанна Винокурова мною рассмотрена за правым клиросом икона Всемилостивого Спаса на полотне с древком. Икона эта вделана в рамку из железных пластинок; на верху пластинка из тонкого железа с короной и крестом, а с одного боку и внизу прикреплена белая шелковая материя широкой полосой от времени пришедшая в ветхость. Осмотрев икону, я пришел к заключению, что она была боевым знаменем за-шиверских казаков. По всей вероятности, в благодарность Спасителю, с изображением которого на знамени и верою в Его помощь, они шли на врагов <…> храм Зашиверский, построенный в 1700 г., и был посвящен Нерукотворенному Спасу. Колокольня при храме сделана из сторожевой башни. [Якутские..., 1890].

Из рапорта причта Индигирской Спасской церкви от 28 ноября 1901 г. за № 95.

Причт Индигирской Спасской церкви рапортом от 28 ноября м. 1901 г. за № 95, через местного о. Благочинного заявляет о следующем усердии прихожан: при поступлении настоящего священника (1893 г.) на Индигирский приход церковная ограда представляет развалину, – самая церковь ветхая, кровля ее давала течи. С большими усилиями священнику удалось убедить родоначальников составить приговор об исправлении церкви и ограды, – но приговор остался невыполненным, родоначальники отговаривались на увещания священника обещаниями. Наконец, в 1899 г. церковь признана обветшалою, и потому новая постройка ее перенесена на Абый. Тогда горсть беднейших, живущих вблизи церкви прихожан пожелала оставшуюся ветхую церковь иметь вместо часовни и движимые святым усердием ко храму своему ныне летом восстановили развалившуюся ограду. Кроме того, эти бедняки употребили и употребляют свои последние средства к приобретению церковной утвари, взамен вывезенной на Абый: собрано и выслано на выписку утвари более 200 руб. и ныне ожидается не менее этого. Такое усердие к благолепию дома Божия является редким и изумительным потому, что прихожане эти, обитая в северном пределе Верхоянского округа находятся при крайне суровых условиях жизни, в постоянной бедности и нужде.

На рапорте местного Благочинного о сем, Его Преосвященством Преосвященнейшим Никанором, дана следующая резолюция: «На ревнующих о Храме Божием призываю благословение Божие и благодарю их; приятна их жертва не от богатства, а от усердия. Как жаль, что нередко богатые прихожане более равнодушны к нуждам церкви своей, чем бедняки! 21 января №129. [Якутские..., 1902, с. 53–54].

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII– XXI в.».

Автор выражает благодарность А.В. Благовидовой, внучке Я.Р. Герасименко, за предоставленные фотоматериалы и информацию.

Список литературы Новые материалы о Спасской церкви из Зашиверска

- Курилов В.Н., Майничева А.Ю. Крепость и храм: Тенденции движения русской культуры в архитектурном творчестве. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 96 с.

- Окладников А.П., Гоголев З.В., Ащепков Е.А. Древний Зашиверск. Древнерусский заполярный город. - М.: Наука, 1977. - 210 с. EDN: YSVGBJ

- Якутские.. епархиальные ведомости. - 1890. - № 15.

- Якутские.. епархиальные ведомости. - 1896а. - №13.

- Якутские.. епархиальные ведомости. - 1896б. - №21.