Новые материалы по неолиту северо-восточного побережья Вислинского залива

Автор: Зальцман Э.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

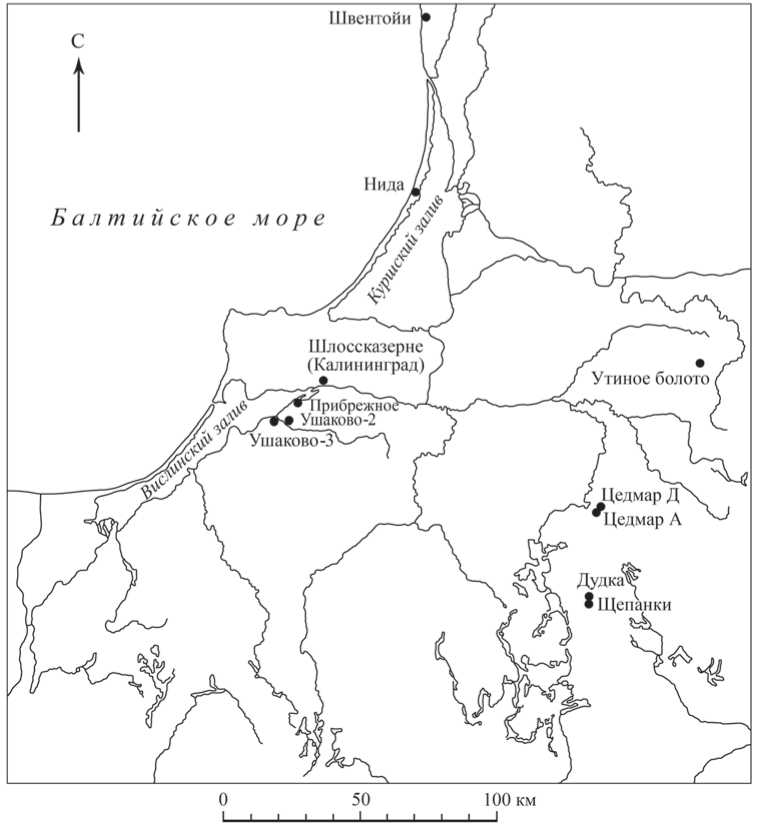

Статья посвящена анализу неолитических материалов с поселенческих комплексов, расположенных на северо-восточном побережье Вислинского залива. Данные памятники оставлены племенами приморской культуры шнуровой керамики, что не исключает существования здесь в среднем неолите их предшественников. Характеризуемые ниже древности немногочисленны, однако они представляют собой редкий пример присутствия в прибрежной зоне групп населения, основной ареал обитания которых традиционно связывается с внутренними областями Прибалтики и Мазур.

Северо-восточное побережье вислинского залива, калининградская область, неолит, цедмарская культура, пористая керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143167113

IDR: 143167113

Текст научной статьи Новые материалы по неолиту северо-восточного побережья Вислинского залива

Помимо территории Калининградской области, памятники цедмарской культуры выявлены в 50 км южнее, в Мазурском Поозерье, где исследуются в настоящее время В. Гуминьским (стоянки Дудка 1 и Щепанки 8) ( Gumiński , 2001; 2003).

Несмотря на ряд сходств, сближающих цедмарскую с нарвской и неманской культурами, ее основные черты характеризуются особенностями, которые http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.82-95

не укладываются в общую схему развития прибалтийского неолита. Прежде всего, ранней цедмарской керамике свойственна плоскодонность ( Тимофеев , 1983. С. 105; 1996. С. 162; 1998. С. 274; Gumiński , 2001. S. 134). В нарвской культуре плоские днища получают распространение в основном только в позднем неолите.

Важной особенностью является наличие, наряду с органической и раковинной, минеральной примеси в керамике, что особенно характерно для Цедма-ра Д ( Тимофеев , 1998. С. 275). По В. И. Тимофееву, керамика с минеральной примесью, судя по радиоуглеродным датам, столь же ранняя, как и керамика с раковинной примесью (Там же. С. 74). Появление в цедмарской культуре керамики с минеральной примесью объясняется связями с культурой воронковидных кубков (далее – КВК) или Лендьел (Там же. С. 76). По радиоуглеродным датам эти связи возникают уже около 4300–4000 calBC. Кроме указанных черт, имеются и иные признаки, в частности «воротничковое» утолщение по венчику, что известно в КВК восточной группы, роговая индустрия, основывающаяся на роге благородного оленя и имеющая аналогии в культуре воронковидных кубков и Лендьел (Там же. С. 75–76).

Так как, в отличие от побережья, на цедмарских стоянках имеются неплохие условия для сохранности органики, с этих памятников происходит значительная серия радиоуглеродных определений, датирующих культуру в интервале 4300–3500 calBC ( Тимофеев и др. , 1998).

Стоянки иной культуры – гребенчато-ямочной – в Калининградской области крайне редки. Поселение Шлосс-Казерне в Калининграде получило известность еще в довоенное время ( Engel , 1935. S. 159. Taf. 35). Древности нарвской культуры, занимающей широкие пространства Восточной Прибалтики и сопредельных территорий, южнее Ниды на Куршской косе не обнаружены.

Западная часть Калининградской области, включающей прежде всего побережье Вислинского залива, в отношении памятников цедмарской культуры в прошлом не рассматривалась в силу полного отсутствия информации о наличии их в данном районе. В дальнейшем выяснилось, что уже, по крайней мере, начиная с позднего неолита указанная территория активно использовалась сообществами приморской культуры шнуровой керамики. С 90-х гг. ХХ в. автором в прибрежной зоне открыты три поселения приморской культуры (поселение Прибрежное и Ушаково 2 и 3), где зафиксированы материалы значительно более раннего времени, чем относящиеся к культуре шнуровой керамики ( Зальцман , 2015). Данные поселения имеют мощный культурный слой, их существование продолжалось не одно столетие (рис. 1). Это связано прежде всего с привлекательностью ресурсов залива. Соответственно, уже в начале исследований возможность присутствия здесь следов памятников более раннего времени не исключалась. Неоднократные посещения носителей совершенно различных культурных традиций зафиксированы в Жуцево, где выявлены материалы культур Эртебелле ( Król , 2009. S. 265), а также в Ниде, где в среднем неолите существовала небольшая стоянка нарвской культуры ( Rimantienė , 1989; 1979).

В Прибрежном, которое раскапывалось в течение 16 сезонов, керамика, соотносимая с «лесным» неолитом, встречалась регулярно, хотя и в незначительном количестве и, как правило, в разрозненном состоянии.

Рис. 1. План – расположение памятников раннего и среднего неолита в Юго-Восточной Прибалтике (цедмарская и гребенчато-ямочная культуры)

Всего обнаружено около 130 фрагментов керамики, которые не принадлежат основному культурному комплексу. Преимущественно это пористая керамика, которая в Прибалтике характерна для цедмарской и нарвской культур. Не найдено отдельной прослойки культурного слоя, которую можно соотнести с ранним или средним неолитом, но это объясняется характерными для прибрежного ландшафта песчаными почвами. Однако отдельные объекты, датируемые радиоуглеродным методом не позднее 4360 calВС, на уровне материка зафиксированы. По месту находок материалы конца раннего, а также среднего неолита подразделяются на обнаруженные непосредственно в основании культурного слоя и выявленные в заполнении построек, связанных с ранним этапом существования приморской культуры. Последние соотносятся с протофазой (3100–2750 calВС), которая гипотетически выделена в приморской культуре лишь недавно и, по всей видимости, отражает культурные связи местного сообщества КШК (Zaltsman, 2016. P. 279).

Рассматривая чужеродную керамику из построек, оставленных населением приморской культуры, необходимо отметить такую важную деталь, как наличие одновременно в одном сооружении фрагментов с примесью раковины и смешанной примесью с преобладанием песка или дресвы. В сравнении с посудой, которая принадлежит основному культурному комплексу КШК, такая керамика крайне немногочисленна и ее количество не превышает 7–10 фрагментов на одно жилое сооружение.

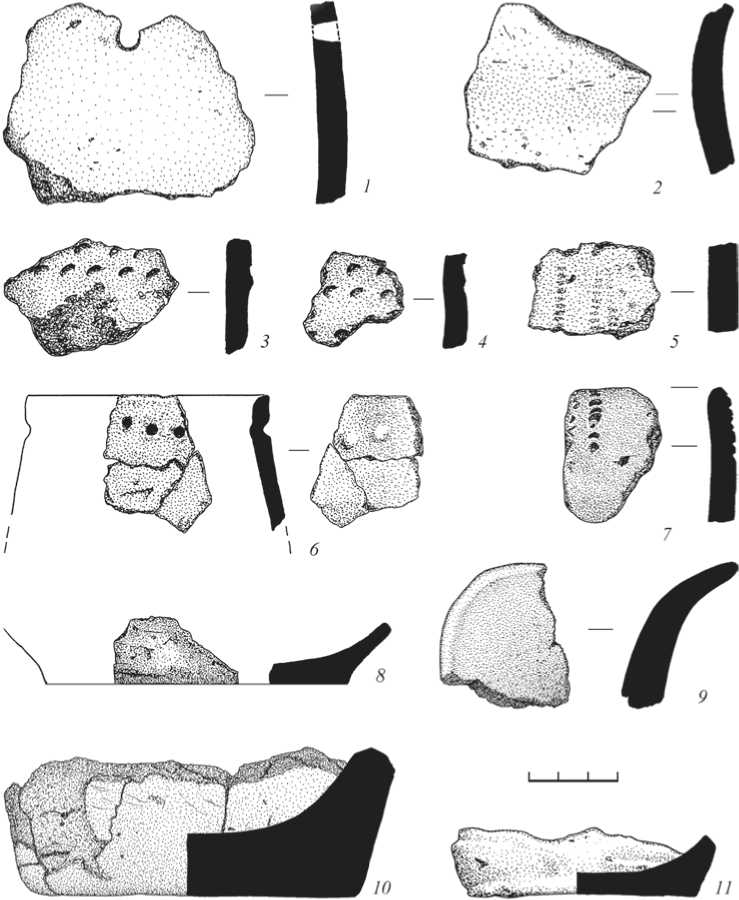

Наибольшим разнообразием отличается керамика с нижнего уровня постройки 7. Прежде всего следует отметить два фрагмента от прямостенного и ладьевидного сосудов с примесью органики (она превалирует) и мелкого песка в тесте (рис. 5: 9 ). В профиле ладьевидный сосуд имеет плавный изгиб, малохарактерный для мисок овальной формы приморской культуры, не говоря уже об органической примеси, которая лишь однажды была отмечена для местной посуды КШК. Своеобразием отличаются два обломка, орнаментированных полукруглыми ямками и гребенкой (рис. 3: 5 ; 5: 5 ). Причем такой орнамент наносился и на обод венчика, имеющего Г-образное утолщение. Оба фрагмента с примесью мелкого песка и органики. Песок в данном случае преобладает. Кроме охарактеризованных из постройки фрагментов в том же жилом сооружении выявлен фрагмент стенки с примесью толченой раковины.

Керамика иного типа представлена из рядом находящейся постройки 10, где примесь растительная и, в меньшей степени, минеральная, а внешняя поверхность гладкая (рис. 5: 1, 2 ). Растительная примесь хорошо заметна только на внутренней поверхности фрагментов. Обломки сосудов отличаются плотностью и более тяжелые, чем керамика с раковинной примесью. Не исключено, что в данном случае эти сосуды следует относить к гибридным формам. Также на нижнем уровне заполнения постройки 10 в количестве 6 фрагментов выявлены стенки сосудов, имеющих раковинную примесь.

Обломок плоского днища с органической и минеральной примесью зафиксирован и в постройке 4 (рис. 5: 11 ).

Из постройки 2 происходит небольшого размера венчик Г-образной формы с раковинной примесью, а также массивное плоское днище с примесью органики и мелкого песка (рис. 2: 3 ; 5: 10 ). Технологически идентичный фрагмент обнаружен в культурном слое северо-восточнее жилища 2. В данном случае он относится к толстостенному широкогорлому сосуду с S-образной профилировкой и высокой шейкой (рис. 3: 7 ). В заполнении постройки также выявлено три фрагмента с раковинной примесью. Один из них имел орнамент в виде штампа, образующего рыбью кость, другой украшен оттисками ногтей (рис. 4: 6, 7 ). Кроме того, здесь зафиксирован венчик с минеральной и органической примесью (рис. 4: 8 ). Форма венчика не оставляет сомнений в его принадлежности к цед-марской культуре.

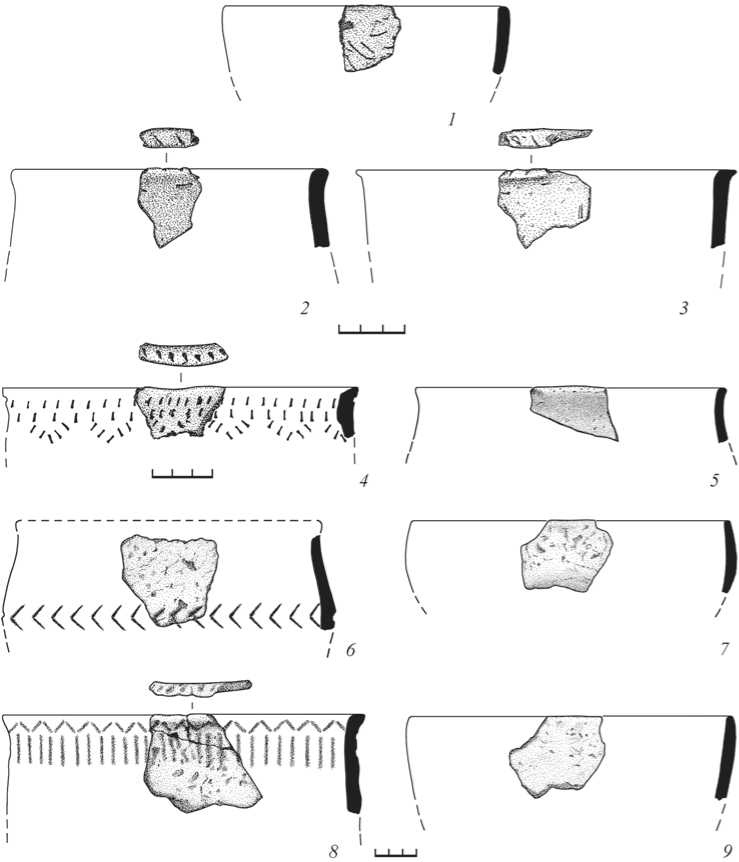

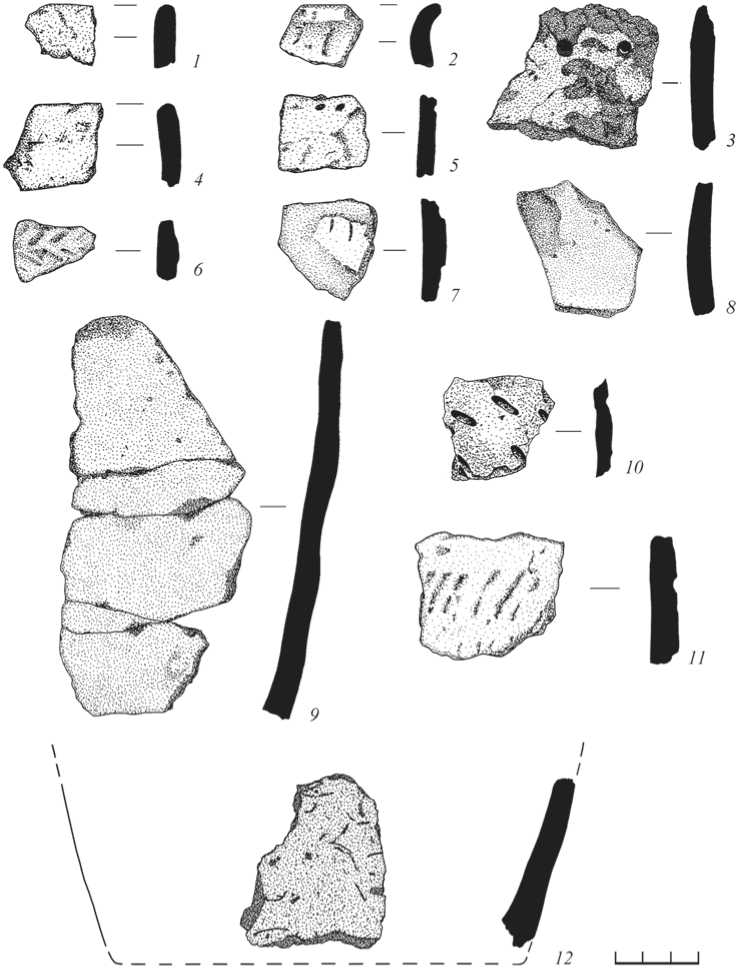

Рис. 2. Поселение Прибрежное

1, 5, 7, 9 – керамика раннего типа (с раковинной и растительной примесью); 2, 3, 6, 8 – керамика с раковинной примесью из построек

Рис. 3. Поселение Прибрежное. Керамика с примесью песка и органики

По одному фрагменту с примесью толченой раковины обнаружено в постройках 6 и 9. Обращает на себя внимание Г-образный венчик, орнаментированный столбиками, образующими вертикальные и зигзагообразные линии (рис. 2: 8 ). Схема орнамента соответствует стилистике КВК.

В постройке 1 все четыре фрагмента имели примесь толченой раковины в тесте (рис. 2: 2, 6 ; 4: 10, 11 ). Примесь толченой раковины многочисленна, отчего фрагменты отличаются легкостью, рыхлостью черепка и неровностью поверхности. Как правило, углубления округлой или овальной формы, и они размещаются как с внешней, так и с внутренней стороны. Толщина стенок незначительна, варьирует от 0,05 до 0,10 см.

Фрагменты имели разнообразную орнаментацию. Лишь один фрагмент декорирован насечками по краю венчика, остальные украшались или в наиболее выступающей части насечками, образующими рыбью кость, или, возможно, даже по всей поверхности ямками четкой удлиненно-овальной формы и гребенкой (рис. 2: 2, 6 ; 4: 10, 11 ). В технологическом и формальном отношении фрагменты близки обнаруженным в постройках 7, 2 и 6.

Что касается материалов из культурного слоя, то они встречаются, как правило, в крайней северо-западной части поселения, на понижении. Наиболее вероятно, что данная керамика происходит с периферии неолитической стоянки, большая часть территории которой размещалась непосредственно вблизи древнего берега, ныне полностью заторфованного. К сожалению, основная площадь стоянки в настоящее время оказалась недоступной для исследования, находясь в пределах частной территории. Эта проблема касается и территории поселения Ушаково-3, которая также находится в личном владении.

Хотя фрагменты керамики из культурного слоя малочисленны, они могут различаться между собой. Причина кроется, по всей видимости, в их культурно-хронологическом положении. Наиболее ранней, однако, является керамика с примесью травы и толченой раковины, от которой сохранились в большинстве случаев только углубления размером до 0,10 мм (рис. 2: 1, 5, 7 ; 3: 1, 3, 4, 9, 12 ). В одном случае также отмечается незначительная примесь песка, возможно случайная. Вопреки многочисленности следов от выгоревшей раковины, фрагменты имеют относительно хорошо заглаженную поверхность. Цвет обломков темно-серый или коричневый. По форме определяются глубокие миски с С-образной профилировкой (рис. 2: 1, 7, 9 ; 4: 4 ) и широкогорлые горшки с S-образной профилировкой (рис. 2: 5 ). Почти все фрагменты данного типа оказались лишенными орнамента. Обнаружено только два фрагмента, орнаментированных округлой или овальной формы ямками (рис. 4: 3, 5 ).

Охарактеризованные фрагменты выявлены вблизи объектов, даты по углю из которых соответствуют интервалу 4800–4450 ВС. Сами объекты оказались лишены керамических материалов, а в объекте 103 зафиксирован лишь кремневый отщеп. Все-таки наиболее вероятно, что сконцентрированная рядом с объектами керамика с раковинной и растительной примесью связана с хозяйственной деятельностью на данном участке и может датироваться приблизительно тем же временем.

Остальная нетипичная для основного комплекса керамика, обнаруженная в нижней части культурного слоя, по всей вероятности, относится к рубежу среднего и позднего неолита. Причем встречается она, пусть и очень редко, по всей площади поселения. Большая часть этой керамики имеет смешанную примесь песка и органики. Только один фрагмент с коротким отогнутым наружу венчиком, украшенным насечками, оказался с примесью раковины в тесте (рис. 2: 4 ). Среди сосудов с примесью мелкого песка и органики выделяются широкогор-лые неорнаментированные горшки с S-образной профилировкой и хорошо выраженной шейкой (рис. 3: 2, 4, 7, 8 ).

Орнаментированная керамика различается между собой, причем в одном случае форма и декор сосуда несут в себе гибридные черты. К сосудам с прямым или слегка загнутым внутрь венчиком относятся два фрагмента, украшенные рядами неглубоких ямок (рис. 3: 1 ; 5: 7 ). Также один фрагмент имел декор в виде углублений по краю венчика (рис. 3: 3 ). Все три фрагмента с преобладанием дресвы в тесте и незначительного количества органики.

Находки неолитической керамики на остальных указанных поселениях единичны, что в случае с поселением Ушаково-3 отнюдь не означает бедности культурного слоя. Основная площадка оказалась недоступной для исследования.

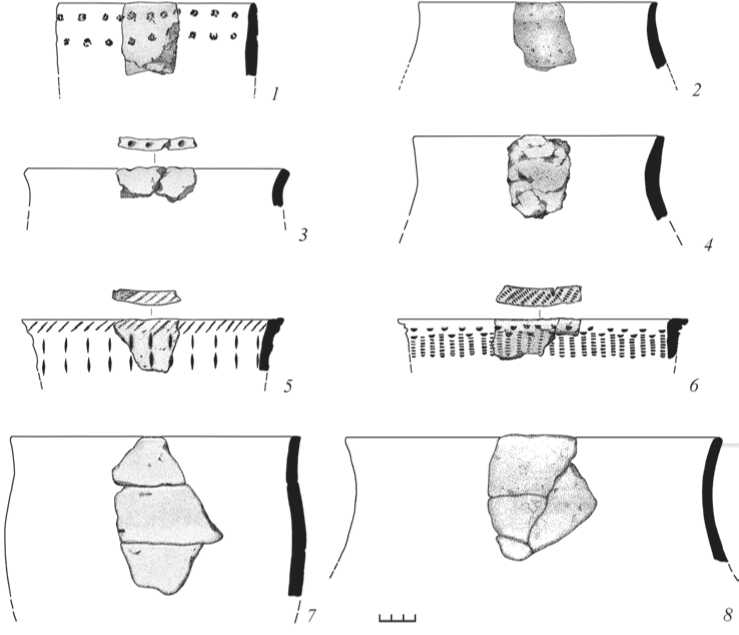

Рис. 4. Поселение Прибрежное

1, 3, 4, 5, 9, 12 – керамика раннего типа (с раковинной и растительной примесью); 6–8, 10, 11 – керамика с раковинной примесью из построек и культурного слоя

Рядом на нижней береговой террасе в основании культурного слоя, связанного с ранним этапом приморской культуры, выявлено два фрагмента стенок от сосуда с примесью в тесте большого количества крупных частиц дресвы, декорированного неглубокими ямками, возможно, по всей поверхности (рис. 5: 3, 4 ). Здесь же зафиксирована хозяйственная яма с фрагментом плоского днища с примесью дресвы и незначительного количества органики. Объект по коре березы датируется в промежутке 3770–3660 calBC и относится к среднему неолиту.

В Ушаково-2 под слоем, содержащим материалы приморской культуры, на материковом уровне обнаружена хозяйственная яма, в которой находился фрагмент небольшого сосуда с органической и песчаной примесью, орнаментированного глубокими ямками, выпуклости от которых хорошо заметны на внутренней стороне (рис. 5: 6 ). Вопреки тому, что сосуд напоминает керамику неманской культуры, скорее всего, он относится к гибридным формам.

Несмотря на небольшое количество охарактеризованных керамических материалов, в большинстве случаев их своеобразные черты не оставляют сомнений в культурной принадлежности.

Днища представлены только пятью экземплярами, включая фрагмент из Уша-ково-3, но все они плоские, как из построек, так и культурного слоя (рис. 4: 12 ; 5: 8, 10, 11 ). Фрагментов днищ конической или округлой формы не выявлено. Примесь в трех случаях состоит из толченой раковины, в одном – из сочетания органики и песка. Как уже указывалось выше, плоскодонная керамика с примесью толченой раковины свойственна именно цедмарской культуре ( Тимофеев , 1983. С. 105; 1996. С. 162; 1998. С. 274; Gumiński , 2001. S. 134).

Ни на одном из фрагментов не обнаружено следов штриховки. Обработка сосудов с внешней и внутренней сторон штрихами – одна из самых типичных черт нарвской культуры ( Ванкина , 1970. С. 114; Гирининкас , 1990. С. 45; Гурина , 1967. С. 31; Лозе , 1988. С. 48). Также почти не выявлено фрагментов со скошенным внутрь венчиком. Скошенный внутрь венчик является еще одной широко распространенной особенностью нарвской керамики.

Если следовать радиоуглеродным датам, керамика с примесью толченой раковины, выявленная в нижней части культурного слоя, является одной из самых ранних на побережье (приложение 1). Но сосуды с S-образной профилировкой, а также с прямыми стенками, имеющие примесь песка и органики (рис. 3: 1, 2, 4, 7, 8 ; 5: 7 ), скорее всего, относятся к рубежу среднего и позднего неолита (по прибалтийской периодизации). На стоянке Щепанки, расположенной гораздо южнее, примесь песка получает распространение, предположительно, в позднем неолите ( Gumiński , 2003. S. 76).

Два фрагмента подобного типа обнаружены в постройках совместно с ранней керамикой приморской культуры. Даты, полученные по углю, кости и лесному ореху, из построек лежат в пределах 3100–2750 calВС. Фрагмент из культурного слоя с примесью дресвы, орнаментированный по краю венчика округлыми вдав-лениями (рис. 3: 3 ), вероятно, старше и находит аналогии в материалах стоянки Дудка, где встречались аналогичные образцы ( Gumiński , 2001. Ryc. 5: m, n, g ).

Пока не существует твердых доказательств присутствия цедмарского населения в районе Прибрежного непосредственно перед приходом населения приморской культуры шнуровой керамики. Посуда постцедмарского типа могла

Рис. 5. Керамика с минеральной и органической примесью

1, 2, 5, 7–11 – поселение Прибрежное; 3, 4 – поселение Ушаково-3; 6 – поселение Уша-ково-2

оказаться здесь в результате культурных контактов. Прежде всего на это указывают находки из жилых сооружений.

Пористая керамика с раковинной примесью, зафиксированная в жилищах параллельно с керамикой смешанного типа, также явно соответствует цедмар-ской. Своеобразный вид этой керамике придает венчик Г-образной формы (рис. 2: 3, 8 ). Посуда с аналогичной профилировкой известна из довоенных раскопок на стоянках Цедмар А и Д ( Gaerte , 1927. Abb. 2, 10 ).

Орнамент на данной керамике, как, впрочем, и на посуде со смешанной примесью, является в большинстве своем поверхностным, что тоже не редкость для цедмарской культуры. Лишь два фрагмента, один из постройки 7, другой из культурного слоя, отличаются декором в виде отчетливо выраженных ямок удлиненной или полукруглой формы (рис. 3: 5, 6 ). Типологически фрагменты напоминают керамику гребенчато-ямочной керамики. Отдаленные и более близкие аналогии происходят с памятников на территории Северной Польши и Калининградской области: Бяла Гура (Weiβenberg), Домбек (Eichenberg) и Цедмар Д (Ibid. S. 19. Abb. 58, 59, 67, 68). Но в силу наличия не только минеральной, но и органической примеси, данные фрагменты все-таки стоит относить к гибридным формам и связывать с цедмарской культурой.

Несомненно, выводы широкого характера в данном случае преждевременны. Но вряд ли может вызывать сомнения сам факт наличия на побережье материалов, типологически близких цедмарским, а также хозяйственных объектов, относящихся к эпохе неолита. Предположительно, для этих древностей характерны и территориальные особенности, что, судя по некоторым образцам, выразилось в формах и орнаментации посуды.

Список литературы Новые материалы по неолиту северо-восточного побережья Вислинского залива

- Ванкина Л. В., 1970. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига: Зинатне. 268 с.

- Гирининкас А., 1990. Крятуонас. Средний и поздний неолит. Vilnius: Mokslas. 112 p. (Lietuvos Archeologija; № 7.)

- Гурина Н. Н., 1967. Из истории древних племен западных областей СССР. Л.: Наука. 212 с.

- Зальцман Э. Б., 2015. Итоги исследований поселений приморской культуры Прибрежное и Ушаково-3//Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. T. V. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. C. 5-47.

- Лозе И. А., 1988. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит. Рига: Зинатне. 212 с.

- Тимофеев В. И., 1983. Керамика неолитического поселения Утиное болото I//КСИА. Вып. 173. С. 103-108.

- Тимофеев В. И., 1996. Памятники типа Цедмар//Неолит Северной Евразии/Отв. ред. С. В. Ошибкина. М.: Наука. С. 162-165.

- Тимофеев В. И., 1998. Цедмарская культура в неолите Восточной Прибалтики//Тверской археологический сборник. Вып. 3/Отв. ред. И. Н. Черных. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 273-280.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Посснерт Г., 1998. Радиоуглеродная хронология цедмарской неолитической культуры в Юго-Восточной Прибалтике//АВ. Вып. 5. С. 72-77.

- Engel C., 1935. Vorgeschichte der altpreußischen Stämme: Untersuchungen über Siedlungsstetigkeit und Kulturgruppen im vorgeschichtlichen Ostpreußen. Bd. 1. Königsberg: Gräfe und Unzer. 347, 152 S.

- Gaerte W., 1927. Die steinzeitliche Keramik Ostpreuβens. Königsberg: Gräfe und Unzer. 91 S.

- Gumiński W., 2001. Kultura Zedmar. Na rubieźy neolitu «zachodniego»//Od neolityzacji do początków epoki brązu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. S. 133-152.

- Gumiński W., 2003. Szczepanki 8. Nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach//Światowit. T. V (XLVI). No. B. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. S. 52-104. Pl. 15-38.

- Król D., 2009. Elementy stratygrafii zespołu osadniczego z epoki kamienia w Rzucewie//Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. S. 261-267.

- Rimantienė R., 1979. Šventoji. Narvos kultūros gyvenvietės. Vilnius: Mokslas. 190 p.

- Rimantienė R., 1989. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė. Vilnius: Mokslas. 211 p.

- Stadie K., 1921. Die Steindörfer der Zedmar//Festschrift Adalbert Bezzenberger zum 14. April 1921 dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 148-165.

- Zaltsman E., 2016. Chronological problems with sites of the Primorskaya culture on the north-eastern coast of the Vistula Lagoon//Sprawozdania Archeologiczne. 68. Kraków: Instytut Archeologii i E tnologii Polskiej Akademii Nauk. Р. 263-299.