Новые материалы по редким и малоизученным видам птиц Приморского края

Автор: Волковская-Курдюкова Елена Александровна, Курдюков Алексей Борисович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 762 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152790

IDR: 140152790

Текст статьи Новые материалы по редким и малоизученным видам птиц Приморского края

Ciconia boyciana . За годы хозяйственного освоения Уссурийского края, начавшегося со второй половины XIX века, ареал дальневосточного аиста заметно сократился. Если в 1868-1869 годах, согласно исследованиям Н.М.Пржевальского, гнездящиеся пары наблюдались на реке Мо (Мельгуновка) – «несколько гнёзд» – и на средней Лефу (Илистая), то работавший в 1926-1928 годах в южных частях Приханкай-ской низменности Л.М.Шульпин (1936) этот вид не обнаружил вовсе. Комментируя это обстоятельство, Шульпин отмечал, что «всюду сейчас в окрестностях Ханки идёт уничтожение поймы», «пойма по средней Лефу и Мо, где главным образом наблюдал аистов Пржевальский, уже исчезла». В последние десятилетия ситуация начала меняться, получены первые свидетельства размножения дальневосточного аиста в южной части прежней области гнездования вида в среднем течении Илистой (Волковская-Курдюкова 2011), после почти 135-летнего отсутствия его здесь. Наряду с этим, ряд регистраций дальневосточных аистов в гнездовое время в бассейне нижнего течения Мельгуновки, зафиксированных в последние годы, позволяет предполагать возобновление его размножение также и в этом районе. 16 июня 2003 одного аиста мы встретили на рисовой системе у села Луговое (Хорольский район); 27 марта 2004 – одиночную особь в системе рисовых полей в приустьевой части реки Мельгуновка у села Стародевица (Хорольский район), здесь же С.А.Шаповалов (устн. сообщ.) в мае 2004 года отметил двух аистов. 6 мая 2011 на суходольных полях в окрестностях Лугового мы наблюдали одиночную особь.

Aquila clanga. На Приханкайской низменности большой подорлик в настоящее время очень редок на пролёте и летом (Глущенко и др. 2006а). Утвердилось мнение, что в прошлом немногочисленная хан-кайская гнездовая популяция большого подорлика полностью исчезла, так как в гнездовое время отмечались преимущественно одиночные особи в промежуточных нарядах, которые никогда не проявляли гнездового поведения (Глущенко 1996). Тем не менее, 27 июня 2010 в строчном осиннике в районе Поспеловских озёр (охранная зона участка «Речной», кордон «Восточный» заповедника «Ханкайский») нами встречена взрослая птица в окончательном наряде (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010). Наконец, 6 июля 2011 мы наблюдали пару взрослых больших подорликов, которые вместе парили невысоко у подножья горы Сопка Лузанова (полуостров Рябоконь) со стороны косы, соединяющей её с основным побережьем озера Ханка (участок «Речной» заповедника «Ханкайский»). Орлов атаковала пара чеглоков Falco sub-buteo, вероятно, гнездившихся неподалёку. Поиски гнезда, предпринятые нами в данном месте в июле и октябре, не принесли желаемых результатов.

Falco rusticolus . Редкий зимующий вид, нерегулярно наблюдаемый в пределах Приханкайской низменности (Глущенко, Нечаев 1992; Глущенко, Мрикот 1998). Взрослый кречет серой морфы, сидевший на толстой боковой ветке у ствола в полезащитной лесополосе, наблюдался 3 апреля 2010 на участке между сёлами Степное и Спасское (восточная часть Приханкайской низменности, Спасский район).

Grus monacha . На Приханкайской равнине чёрный журавль редко наблюдается в период пролёта (около 20 встреч за 140 лет), который здесь сильно растянут и без выраженных пиков продолжается с 25 марта по 3 июня (Глущенко и др. 2006а), слабый рост частоты встреч и численности приходится на конец апреля – начало мая. Группа из трёх чёрных журавлей, летевшая в северо-западном направлении при сильном юго-восточном ветре, наблюдалась 5 мая 2011 около 18 ч 10 мин на юге Приханкайской равнины в долине реки Мельгуновка у села Луговое (Хорольский район).

Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849. В условиях Приморского края восточносибирский водяной пастушок (сейчас эту форму рекомендуют рассматривать в качестве самостоятельного вида – Sangster et al. 2011) отличается неравномерным распространением и, по-видимому, крайне непостоянной, «пульсирующей» численностью. На большей части морского побережья Приморского края его рассматривают либо как очень редкий явно залётный вид (Елсуков 1999), либо как редкий, возможно гнездящийся (Белопольский 1950; Лаптев, Медведев 1995). На пролёте здесь он также в одни годы редок (Хохряков, Шохрин 2002), в другие обычен (Шохрин 2007). На юго-западе Приморья сделан ряд находок, прямо или косвенно указывающих на гнездование этого вида: близ станции Хасан в 1968 году (Нечаев 1971), на острове Большой Пелис в 1964 и 1968 годах (Лабзюк и др. 1971), в устье реки Барабашевка в 1975 (Глущенко, Шибнев., 1984), в пойме реки Солдатка (Артёмовское водохранилище, Шкотовский район) в 1997 (устн. сообщ. О.А.Бурковского, колл. Зоол. музея ДВФУ), на побережье Амурского залива у станции Угольная в 2009 году (Гамова и др. 2011). Имеются экземпляры, добытые в мае в Сидими (Нарва) в 1885 и 1883 годах (Taczanowski 1893), на полуострове Де-Фриза (Панов 1973). В то же время, судя по результатам многолетних наблюдений в этих и других местах морского побережья в Хасанском районе, в прочие годы этот вид летом совершенно отсутствовал (Назаренко 1971а; Панов 1973; Шибнев 1974-2007; Назаров и др. 2002; Назаров 2001, 2004; Тиунов 2004). Мы также не отметили водяного пастушка, проводя в июне-июле сумеречные учёты большого погоныша Porzana paykullii в окрестностях МБС ДВГУ «Рязановка» (село Рязановка Хасанского района) в 1994-1996 годах, в низовьях рек Барабашевка и Нарва в 1998-2000, 2005, 2007-2009, в дельте Раздольной в 2003, 2008-2009 и в среднем течении Раздольной в 2003, 2004 и 2006 годах.

Рис. 1. Водяной пастушок Rallus aquaticus indicus. Окрестности посёлка Хасан, озеро Заречное, 10 мая 2011.

В ряде внутренних районов Приморского края водяной пастушок, по-видимому, не так редок, но ситуация прослеживается сходная. Так, Р.К.Маак (1861) постоянно отмечал токующих водяных пастушков на нижней Уссури, Н.М.Пржевальский (1870) нашёл этот вид довольно обычным в годы своей работы в верховьях реки Сунгача. Однако Е.П. Спангенберг (1965) охарактеризовал его как немногочисленную гнездящуюся птицу нижнего и среднего течения реки Иман (Большая Ус-сурка), где за 5 лет он отметил не более десяти встреч. Л.М.Шульпин (1936) нашёл пастушка нередким в устье Лефу (Илистая), а по Н.М. Пржевальскому (1870), здесь и близ деревни Турий Рог пастушок «в небольшом числе гнездился по болотам». На востоке Приханкайской низменности в 1972-1979 годах, по наблюдениям Ю.Н.Глущенко (1979), водяной пастушок очень редко наблюдался только на осеннем пролёте, но в другие годы был здесь малочислен и встречен также летом (Глущенко и др. 2006а), в частности, добыт 25 июля 1975 в плавнях озера Лебединое (озеро Ханка, а не озеро Хасан, как указано в каталоге: Нечаев, Чернобаева 2006). Три гнёзда этого вида найдены в 2004-2005 годах в пригороде Уссурийска (Глущенко и др. 2006б), но в другие годы на гнездовании здесь этот вид не отмечался вовсе (Вялков и др. 2003; Глущенко и др. 2006б). Исходя из вышеизложенного, собранные нами материалы представляют определённый интерес.

В восточной части Приханкайской низменности 20 апреля 2002 на рисовой системе у села Сосновка было обнаружено прошлогоднее разорённое гнездо водяного пастушка. Оно было устроено в ямке на валике рисового чека, среди травостоя полыни и тростника, в 130 м проходил заполненный водой распределительный канал. Гнездо диаметром 19-20 см имело выстилку из травы, немного обгорело по краям и содержало скорлупу яиц этого вида. 7 июля 2011 на восточном побережье озера Ханка (окрестности кордона «Восточный» заповедника «Ханкайский», район Берёзовых озёр) с близкого расстояния наблюдали взрослую птицу вместе с не менее чем 2 маленькими пуховыми птенцами. Они держались среди залитого осокового луга с невысоким травостоем. Участки луговин и болотин здесь везде чередовались с группами кустов ив. На осеннем пролёте водяной пастушок на востоке Приханкайской низменности наблюдался 27 сентября 2010 на рисовых полях у села Новосельское. На крайнем юго-западе Приморского края, 9-10 мая 2011 пастушок оказался обычным в окрестностях посёлка Хасан (рис. 1). При проведении учётов в сумеречное время по брачным крикам на маршруте протяжённостью 5.9 км было учтено 13 токующих самцов (2.3 самца на 1 км2). Все встреченные птицы придерживались участков низинных осоковых болот и плавней по берегам многочисленных пресноводных озёр на участке от посёлка Хасан и озера Лотос до озера Заречное.

Gallicrex cinerea . На Приханкайской низменности рогатая камышница рассматривается как периодически летующий вид, гнездование которого до настоящего времени не доказано, причём не было выявлено никаких признаков и попыток его размножения (Глущенко и др. 2006а). Активно токовавший самец рогатой камышницы был отмечен 9 июля 2011 около 15 ч на перешедших в залежь чеках, использовавшихся под посадки риса ещё в предыдущем году, в восточной части Приханкайской низменности в окрестностях сёл Лебединое и Новосельское (Спасский район), в районе авиационного полигона. Характерные для рогатой камышницы серии токовых криков повторялись 6 раз в течение примерно 30 мин.

Limnodromus semipalmatus . Нерегулярно гнездящийся вид. После первого обнаружения азиатского бекасовидного веретенника на озере Ханка в 1964 году В.В.Леоновичем (1973), наибольшей численности (100-150 пар) население этого вида достигало здесь в 1975-1977 годах (Глущенко, Шибнев 1979; Глущенко 1982). В последующем численность сильно сократилась, и в годы наших работ на озере Ханка (2001-2011) азиатский бекасовидный веретенник представлял уже значительную редкость. За все годы нам известны лишь две встречи с ним. Молодая птица в первом зимнем наряде встречена 26 июня 2001 на недавно залитых рисовых чеках в южной части Приханкайской низменности в окрестностях сёл Стародевица и Луговое (Хорольский район). Группа из 4 азиатских бекасовидных веретенников в брачном наряде наблюдалась 1 июня 2003 на залитом лугу в восточной части Приханкайской низменности (охранная зона заповедника «Ханкай-ский», окрестности села Новосельское), примерно в 100 м от берега озера Ханка. Они держались в колонии белокрылых крачек Chlidonias leucopterus (всего около 80 особей, некоторых самок на гнёздах кормили самцы). У одного из бекасовидных веретенников на правой ноге были жёлтый и оранжевый пластиковые флажки – цветовая схема, принятая для юго-западной Австралии.

Glareola maldivarum . Восточная тиркушка – редкий пролётный и летующий вид Приханкайской низменности, всего описано 8 случаев его регистрации в данном районе (Глущенко и др. 2006а; Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010). 27 сентября 2010 в восточной части При-ханкайской низменности, в районе авиационного полигона у села Лебединое (охранная зона участка «Журавлиный» заповедника «Ханкай-ский») в течение часа (с 13 до 14 ч) мимо нас поодиночке пролетело 5 особей этого вида. Все они летели примерно в одном направлении на северо-восток-восток (азимут 55-75°). 3 мая 2011 у села Луговое (Хо-рольский район) около 11 ч отмечена одна восточная тиркушка, летевшая в северном направлении.

Larus glaucescens . В условиях Приморья – один из наиболее редко встречающихся видов крупных белоголовых чаек. Большинство описанных в литературе встреч серокрылой чайки приходится на период зимовок и весенних перемещений: во Владивостоке 21 и 22 марта 1995 (Назаров 2004) и 20 января – 10 февраля 2000 (Нечаев 2003), в бухте Кит (Лазовский заповедник) Л. О. Белопольским – 18 апреля 1944 (Лаптев, Медведев 1995). В XIX веке самка добыта М.Янковским 16 марта (3 марта, по новому стилю) в Сидими (Taczanowski 1893). Взрослая особь этого вида, отдыхавшая на отмели в смешанной группе, состоявшей примерно из 680 чернохвостых чаек Larus crassirostris и 4 ad и 6 sad тихоокеанских чаек Larus schistisagus , наблюдалась нами с близкого расстояния 16 июня 2008 на берегу лагуны в низовьях протоки

Колхозная – приустьевой части реки Нарва (Сидими) в окрестностях заповедника «Кедровая Падь».

Chlidonias niger . В условиях Приханкайской низменности чёрная крачка рассматривается как случайно залётный вид (Глущенко и др. 2006а). 22-23 июня 1997 от 3 до 5 чёрных крачек в брачном наряде наблюдались В.А.Нечаевым (2000) в районе Берёзовых озёр. 18 мая 2011 в восточной части Приханкайской низменности в окрестностях сёл Новосельское и Лебединое (охранная зона участка «Журавлиный» заповедника «Ханкайский») нами наблюдались две крачки этого вида. От многочисленных там в эти дни белокрылых крачек Chlidonias leuco-pterus встреченные птицы хорошо отличались однотонной тёмной окраской спины и верхней стороны крыльев, лишь по переднему верхнему краю крыла проходила тонкая седая кайма. Голова и нижняя сторона тела целиком чёрные, только у основания хвоста имелось белое пятно. Сверху хвост и надхвостье выглядели серыми, заметно светлее спины. Нужно отметить, что в эти дни проходил массовый пролёт белокрылых крачек, за 7.5 ч наблюдений пролетело более 30 стай белокрылых крачек, общей численностью 537 особей (плотность пролёта 300 особей на 1 км в 1 ч). Преобладающая часть (70-80%) встреченных крачек летела на небольшой высоте, не останавливаясь, в северо-восточном направлении (азимут 45-55°). Чёрные крачки летели отдельно, в общем направлении с белокрылыми крачками.

Motacilla (alba) lugens . Камчатская трясогузка принадлежит к числу обыкновенных гнездящихся и пролётных видов морских побережий Приморского края. Ближайшие места зимовок этой трясогузки расположены на Японских островах (включая Хоккайдо), на самом юге Корейского полуострова и в Восточном Китае, южнее устья реки Янцзы (Check-List… 2000; MacKinnon, Phillipps, Fen-qi 2000; Brazil 2009; Moores et al . 2009). Для России в литературе описан только один случай зимовки этого вида в 1961/62 году на острове Кунашир, на незамерзающем тёплом ключе близ села Серноводск (Нечаев 1969). Кроме того, отмечена аномальная задержка с отлётом травмированной камчатской трясогузки в Южном Приморье, которая держалась стационарно на незамерзающем участке реки Кедровая вплоть до первой декады декабря 1962 года (Панов 1973).

Зимой 2011/12 года нами наблюдался редкий случай успешной зимовки камчатской трясогузки во Владивостоке, почти на 850-900 км севернее известной зимовочной части ареала вида. 1 февраля 2012 взрослый самец и молодая особь M. lugens наблюдались на участке нижнего течения реки Первая речка, в районе железнодорожного моста через неё (рис. 2). Несмотря на то, что птицы часто вместе разделяли общий отрезок реки, а спугнутые перелетали следом друг за другом, каждая из них обладала своим собственным участком, на котором и предпочитала кормиться. Взрослый самец занимал часть основного русла Первой речки от железнодорожного моста до нефтебазы протяжённостью 0.92 км; молодая птица – заметно меньший участок притока Голубиной пади и основного русла Первой речки до автомобильного моста протяжённостью 0.37 км.

Рис. 2. Молодая камчатская трясогузка Motacilla (alba) lugens на зимовке во Владивостоке. Первая речка, 1 февраля 2012.

Зазимовавшие камчатские трясогузки кормились личинками звонцов Chironomus gr. plumosus , которыми изобиловали маты обрастаний бактерий и сине-зелёных водорослей на дне речного потока, заметно загрязнённого сточными водами. Агрессивных взаимодействий между ними замечено не было. Позднее, 10 и 12 февраля, мы наблюдали трясогузок на тех же местах, однако 9 марта их уже не встретили. Зима 2011/12 отличалась крайней малоснежностью, после первого снегопада в начале декабря вплоть до конца февраля существенных осадков не выпадало. Все речные галечные пляжи оставались свободными от снега, создавая полное впечатление предзимней обстановки. Следует заметить, что зимами 1994/95, 1995/96, 1996/97 и 1997/98 годов, проводя маршрутные учёты Corvus macrorhynchos и Corvus (corone) orientalis , мы регулярно, от 2 до 4 раз в неделю, посещали данный участок Первой речки и эпизодически делали это в последующие зимы, однако, камчатских трясогузок не встречали.

Камчатская трясогузка, вид морских побережий, в Южном Приморье – рано прилетающая и поздно отлетающая птица. Сроки сезонных перемещений этого вида чётко фиксированы. Весенний прилёт по времени совпадает с периодом очистки от морского льда акваторий заливов, бухт и пляжей морских побережий. Осенний отлёт оттягивается до времени оледенения зоны заплеска и формирования припая. По сравнению с китайской белой трясогузкой Motacilla alba leucopsis Gould 1838 – другим широко распространённым, но уже во внутренних районах видом – сроки весеннего прилёта и начала гнездования M. lugens в среднем немного более поздние (на 4-5 дней). Это справедливо и в отношении осеннего отлёта, который продолжается в среднем на 5-10 дней дольше (сказывается отепляющее влияние моря). В целом, однако, сроки пролёта этих видов широко перекрываются. Наблюдения во Владивостоке позволили определить следующие крайние даты прилёта и отлёта M. lugens: прилёт весной – 27 марта 1996, 23 марта 1997, 30 марта 1998, 26 марта 1999, 25 марта 2001, 27 марта 2002, 18 марта 2004, 28 марта 2007, 30 марта 2008; отлёт осенью – 10 ноября 1997, 21 ноября 1998, 5 ноября 2002, 3 ноября 2004, 19 октября 2006, 6 ноября 2008.

Sturnus vulgaris . В условиях Приморского края обыкновенный скворец – очень редкий залётный вид, единичные находки которого зафиксированы для окрестностей Сихотэ-Алинского заповедника (Ел-суков 1999; Сотников, Акулинкин 2007), Лазовского заповедника (Шохрин, Хохряков 2002), окрестностей Уссурийска (Глущенко и др. 2006б), окрестностей заповедника «Кедровая Падь» (Глущенко, Шибнев 1977), бассейна реки Бикин (Глущенко и др. 2010). На Приханкайской низменности обыкновенный скворец до сих пор не отмечался. 7 июля 2011 на юго-восточном побережье озера Ханка (кордон «Восточный», участок «Речной» заповедника «Ханкайский») в стае из 15-20 малых скворцов Sturnia sturnina отмечен один взрослый обыкновенный скворец, судя по всему, в первом летнем наряде. Более однотонное на груди оперение имело выраженный сине-фиолетовый отлив. На надхвостье и спинной стороне тела выделялись заметные охристые каймы и белёсые пестрины. Обыкновенный скворец вёл себя наравне с малыми скворцами: подлетал, рассматривая и окрикивая нас с низкорослых деревьев, растущих вдоль канала.

2006а). Поющий самец сибирской пестрогрудки был встречен нами 4 июня 2003 в окрестностях села Хвалынка (нижнее течение реки Одарка, пригород Спасска-Дальнего) у перекрёстка автотрасс М-60 и А-180. Птица вела себя совершенно незаметно и выдала своё присутствие, запев в ответ на проигрывание записи с грампластинки «Голоса птиц в природе» (Наумов, Вепринцев 1973), где голос таёжного сверчка Locustella fasciolata (которого мы и пытались спровоцировать) перекрывается с песней T. tacsanowskia. Пестрогрудка держалась на опушке древесно-кустарниковых зарослей (Salix sp., Betula mandshurica до 8 м высотой) по придорожной канаве и разнотравного луга (довольно богатого по составу), на ветвях кустарника под пологом древостоя. Песня пестрогрудки была идентична той, что представлена на записи, но издавалась менее продолжительными порциями. Поющий самец широко раскрывал и держал открытым клюв, подобно тому, как это делает поющий самец короткохвостки Urosphena squameiceps. На его груди была хорошо заметна россыпь мелкого чёрного крапа. Первоначально мы ошибочно приняли эту птицу за малую пестрогрудку Tribura (thoracica) davidi (см. Глущенко и др. 2006а), руководствуясь главным образом словесными описаниями песен пестрогрудок в литературе (Назаренко 1978; Knystaystas, Sibnev 1987; Бёме и др. 1996; Рябицев 2002). Ошибка в определении раскрылась неожиданно, после ознакомления с записями голоса T. davidi и T. tacsanowskia, доступными на сайте Очевидно, это была пролётная особь.

Locustella ochotensis. На Приханкайской низменности охотский сверчок рассматривается как редкий пролётный вид, который наблюдался среди обширных болот восточного побережья озера Ханка во второй половине мая, в частности, две птицы отмечены 28 мая 1998 (Глущенко и др. 2006а). Одиночный пролётный охотский сверчок наблюдался нами 20 мая 2011 на полуострове Лузанова сопка (участок «Речной» заповедника «Ханкайский»). Он держался в груде веток упавшего дерева на участке лиственного леса (преобладают Tilia sp. – 22%, Ulmus japonica – 9%, Acer mono – 8%, Populus davidiana – 8%, Quercus mongolica – 7.5%, обычны также Phellodendron amurense, Crataegus sp., Malus mandshurica, Fraxinus mandshurica, Maackia amuren-sis, Rhamnus sp.) в 80-100 м от опушки. Так как поблизости не было других укрытий, птица позволила вплотную приблизиться, при этом она стремилась уйти на другую сторону завала, но из-за его ажурности это обстоятельство не мешало подробно рассмотреть её. Наблюдавшийся сверчок имел практически однородную окраску на верхней стороне тела и головы, лишённую тёмных штрихов и пятен, характерных для всех форм певчего сверчка Locustella certhiola (если не принимать во внимание гибридов с L. ochotensis). При внимательном рассмотрении была заметна слабо различимая неравномерность в окраске верха головы, в виде продольных рядов потемнений. Грудь чистая, без тёмного крапа. Бровь светлая, хорошо заметна. Хвост ступенчатый, волнуясь, сверчок начинал дёргать им, разворачивая, при этом были хорошо заметны белые пятна на вершинах рулевых перьев. При определении мы руководствовались признаками, указанными в полевых определителях по птицам Японии (Takano 1982; Yanagisawa 1988), Восточной Азии (Brazil 2009), камышевкам и камышевкам-славкам (Kennerley, Pearson 2010), также были просмотрены сборы птиц из зоологического музея ДВФУ. Сходный облик имеет только островной сверчок Locustella pleske, но его нахождение на Приханкайской низменности маловероятно, поскольку этот вид распространён гораздо южнее и только на мелких морских островах.

Locustella lanceolata . Особенности распространения пятнистого сверчка в Южном Приморье остаются мало исследованными. Сложность ситуации заключается в том, что здесь популяция этого вида живёт в условиях двух разных сред: высокогорной – «лиственничных редколесий» и низкогорной – «открытых равнин». Эти высотные ценопо-пуляции заметно разобщены не только биотопически, но и территориально (рис. 3). Такая структура распространения, получившая наименование диапоясной (Назаренко 1971б), в Южном Приморье наблюдается также у крапивника Troglodytes troglodytes , красношейки Luscinia calliope , сибирской горихвостки Phoenicurus auroreus , бурой Phyllosco-pus fuscatus и толстоклювой Ph. schwarzi пеночек, седоголовой овсянки Ocyris spodocephalus .

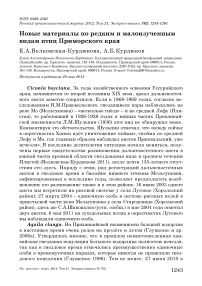

Рис. 3. Распространение пятнистого сверчка Locustella lanceolata в Южном Приморье.

Ценопопуляция «открытых равнин»: 1 – устье Комиссаровки, 2 – восточное побережье озера Ханка, 3 – среднее течение Мельгуновки, 4 – окрестности села Первомайское.

Ценопопуляция «лиственничных редколесий»: 5 – истоки Ббольшой Уссурки, 6 – истоки верхней Уссури, 7 – Шкотовское плато, восточный участок, 8 – западный участок, «Ларчинково болото»,

9 – Борисовское плато.

Ценопопуляция «лиственничных редколесий» населяет заболоченные лиственничные или еловые вейниковые редколесья среднегорных плато, межгорных котловин, травяные кочкарниковые болота таёжных рек, гари и заросшие вейником и кустарниками лесосеки (Назаренко 1971б; 1990). Она имеет следующую высотную и географическую привязку: истоки Имана (Большой Уссурки) 550-600 м н.у.м., река Улахе (верхняя Уссури) – 600 м, Майхе-Даубихинское (Шкотовское) плато – 700-850 м (обе части) (по: Назаренко 1971б), Борисовское (Шуфанское) плато – 600-680 м (А.А.Назаренко, устн. сообщ.), а кроме того, известна на плоскогорье Чанбайшань на территории Северной Кореи (Самд-жён, провинция Янтандо) – 1300-1450 м н.у.м. (Tomek 2001) и Китая (провинция Гирин (Цзилинь) – 800-1100 м (Gao, Xiang 1986). Количественная характеристика этой ценопопуляции в Южном Приморье ранее не приводилась.

Наши наблюдения на Майхе-Даубихинском плато (участок «Лар-чинково болото») в 1998, 2000 и 2007 годах показали, что популяция пятнистого сверчка здесь стабильна, хотя и немногочисленна. За полную дневную экскурсию продолжительностью 11-12 ч удавалось учесть от 1 до 5 поющих самцов. Максимальной плотности население вида достигало на заболоченном лиственничном редколесье с примесью ели, с Ledum palustre , Lonicera edulis и Betula ovalifoli ,– 14.6 самца на 1 км2. На остальной территории среди разного возраста вырубок, возобновившихся ельников и «недорубов» пятнистый сверчок встречался единичными парами по всевозможным, даже совсем небольшим открытым участкам среди леса. Предпочитал сырые участки (мочажин и западин, берегов рек и ручьёв) с зарослями вейника Лангсдорфа или кочками осок на вырубках, просеках, колеях брошенных дорог, реже занимал сухие поляны. Обилие вида здесь было заметно ниже и составляло на разных участках от 2.0 до 5.7 самца на 1 км2.

Ценопопуляция «открытых равнин» в условиях Южного Приморья населяет вейниковые и вейниково-разнотравные луга (нередко со спиреей и вблизи опушек) речных пойменных систем, озёрных террас или других открытых равнинных участков. Она обнаружена недавно в ряде мест Приханкайской низменности. В южной её части – на вейниковых и вейниково-разнотравных (со спиреей) лугах в среднем течении Мельгуновки на высоте 75 м н.у.м. (в 2003 году учтено 16.1 самца на 1 км2, в общей сложности найдено 18 разных самцов) (Волковская-Курдюкова 2004); на западном побережье – в устье Комиссаровки на высоте 65 м н.у.м., поющие самцы отмечены в июне 2003-2004 годов (Сотников, Акулинкин 2005; Глущенко и др. 2006а). В восточной части отдельные самцы наблюдались в июне – начале июля 1980 года среди сырых травянисто-кустарниковых зарослей со значительным участием спиреи (Глущенко и др. 2006а) и в 2004 году среди сырого осоково- вейникового луга на залитых водой залежах в системе рисовых полей, 45 м н.у.м. (Волковская-Курдюкова 2009). Помимо этого, 30 июня 2011 мы встретили поющего самца L. lanceolata заметно южнее (на 62 км) известных точек его летних встреч для равнинных территорий края. Он наблюдался на участке многолетних залежей в окрестностях села Первомайское (Михайловский район), 48 м н.у.м., в условиях Ханкай-ско-Раздольненского водораздельного эрозионного плато. Участок обитания характеризовался довольно равномерным, но относительно разреженным травостоем высотой около 80 см. В его составе преобладали как злаки, в том числе вейник наземный Calamagrostis epigeoios, так и разнотравье – невысокие полыни Artemisia sp., хвощ полевой Equi-setum arvense, вики Vicia sp. и др. Имелось достаточно присад в виде прошлогодних стеблей полыней. Наряду с новым, сохранилось одинаково много прошлогоднего вейникового травостоя.

Aegithalos caudatus magnus (Clark, 1907). На территории Приморского края ополовник с фенотипом корейского подвида впервые обнаружен в гнездовые сезоны 1993 и 1994 годов, когда на одном и том же участке лесного парка академгородка Владивостока наблюдались неудачные попытки размножения, видимо, одной и той же смешанной пары чернобровой – magnus и белоголовой – caudatus особей. Последующие встречи птиц с признаками корейской формы в Южном и Центральном Приморье позволили высказать мнение о существовании обширной зоны если не явной гибридизации, то по крайней мере интрогрессии генов magnus и caudatus, включающей не только север Корейского полуострова, но и юг Уссурийского края (Лафер и др. 2004). Позже было сделано ещё несколько находок чернобровых ополовников с признаками magnus, но преимущественно в период пролёта и зимовки: осенью 2003 года на стационаре по кольцеванию птиц под Находкой – 1 особь в стае из 14, среди 536 отловленных A. caudatus (Лафер и др. 2004); осенью 2002-2004 годов на побережье Лазовского заповедника – от 1 до 8 чернобровых ополовников за сезон, среди 2405 отловленных (Шохрин 2005); 6 февраля 2004 в Уссурийске – одна особь, полностью соответствовавшая признакам формы magnus в группе из 3 птиц (Глущенко и др. 2006б); на осеннем пролёте чернобровые ополовники дважды отмечались в стаях номинативной формы в окрестностях Уссурийска (А.В.Вялков, устн. сообщ.); 26 апреля 1997 чернобрового опо-ловника наблюдали в активно перемещавшейся стае до 30 особей в среднем течении Большой Уссурки (Лафер и др. 2004). Таким образом, за прошедшие после первых находок 18 лет новых данных о размножении A. c. magnus в Приморье получено не было. В 2012 году в северовосточных отрогах Борисовского (Шуфанского) плато в долине среднего течения реки Казачка (верхний правый приток Раздольной) в окрестностях села Богатырка (Уссурийского района) мы обнаружили смешан- ную пару с чистыми фенотипами разных подвидовых форм ополовников (♂ – caudatus, ♀ – magnus).

Рис. 4. Самка ополовника корейского подвида Aegithalos caudatus magnus, насиживающая кладку.

Рис. 5. Окраска яиц смешанной пары ополовников A. c. magnus X A. c. caudatus .

Помимо широких чёрных бровей, спускающихся книзу по заднему краю щёк в виде рядов чёрных пестрин и немного заходящих на скулы, у самки было небольшое «ожерелье» из мелкого чёрного крапа поперёк груди. Нижняя сторона тела чуть более густого, чем у самца, буровато-винного цвета, различимого также по заднему краю щёк. В сравнении со своим самцом, самка выглядела более короткохвостой, даже учитывая, что хвост её был заметно загнут и растрёпан при насиживании. Таким образом, самка из этой пары имела все признаки A. c. magnus. Самец – типичный A. c. caudatus, с чисто-белой головой и буровато-винным оттенком на нижней стороне тела, более ярким на подхвостье (окрас, типичный для белоголовых ополовников местной популяции). Мы не заметили каких-либо различий в контактных по-зывках птиц этой и других пар ополовников из нашего района.

1-5 мая 2012 самка была занята насиживанием кладки из 11 яиц. 4 мая 2012, по данным непрерывного наблюдения с 8 ч 00 мин до 14 ч 30 мин, она насиживала кладку довольно плотно, покинув гнездо 3 раза на 15-20 мин. За это время самец дважды покормил самку на гнезде, передав небольшие порции каких-то животных объектов. В остальных случаях самец вызывал самку из гнезда призывными криками, и обе птицы улетали кормиться, сопровождая друг друга. Плотное насиживание продолжалось и в полуденные часы, несмотря на довольно жаркую погоду. Однако во второй половине дня погода начала портиться, и птицы стали надолго отлучаться от гнезда, занятые усиленными поисками корма. К вечеру налетели грозы, первый сильный заряд птицы переждали где-то вне гнезда, после затишья – оба партнёра, самец и самка, забрались в гнездо и следующие грозовые заряды уже пережидали в нём вместе.

Гнездо наблюдавшейся смешанной пары ополовников было устроено в переплетении густых ветвей жимолости Маака Lonicera maa-ckii на высоте 90 см от земли; его поддерживали три стволика кустарника диаметром 1.5-3 см и ряд более тонких боковых ветвей и побегов. Приречно-пойменная растительность реки Казачка вокруг сильно нарушена частыми низовыми пожарами, вместо леса сохранилось лишь редколесье из отдельных деревьев и групп ильма Ulmus japonica, отстоящих на расстоянии 4-29 м (в среднем 16 м) друг от друга. Занятый куст жимолости размещался под кронами группы из четырёх ильмов. Гнездо эллипсоидной формы, его сложение типично, эластичная оболочка гнезда искусно сплетена из зелёного мха и паутины, взятой из коконов чешуекрылых и пауков. Наружная облицовка плоскими кусочками зеленовато-серого лишайника обильна (сероватый цвет лишайников преобладает над зелёным – мха), более длинные полоски лишайников использовались в покрытии нижней части гнезда, образуя «бороду» свисающих лохмотьев. Дополнительную маскировку, помимо густых ветвей самого кустарника, гнезду придавали переплетения плетей небольшой одревесневающей лианы. Внутренняя полость гнезда обильно выстлана мягкими перьями фазана. Леток ориентирован на север. Наружные промеры гнезда, мм: высота 134, ширина 91, размеры летка 26×29; нижний край летка расположен в 80 мм от основания гнезда. Размеры описанного гнезда вполне укладываются в пределы, известные для гнёзд как A. c. magnus в Южной Корее (Baek et al. 2011), так и A. c. caudatus в Приморском крае (Пукинский 2003; Назаров 2004; наши данные). Помимо ополовников, на данном участке поймы держались: две пары Parus palustris, по одной – P. minor, Emberiza cioides, Uragus sibiricus, Lanius cristatus, Chloris sinica и др., три пары Ocyris spodocephala (продолжался активный пролёт), в 130 м размещалось жилое гнездо насиживавшей кладку пары Pica pica.

Для осмотра из гнезда мы извлекли 2 яйца (рис. 5), их размеры заметно различались: 15.6×12.1 и 14.6×11.3 мм, индекс сферичности – 77.4 и 77.6. Основной тон окраски яиц – тёпло-розовый с поверхностными рыжевато-коричневыми и глубинными розовато-коричневыми крапинами и пятнышками, разбросанными по всей поверхности и образующими сгущение в виде пояска у тупого конца яйца.

Turdus atrogularis . В фауне Приморского края чернозобый дрозд принадлежит к числу редких залётных видов, до сих пор в литературе описана единственная его находка здесь (Нечаев 2003). Такие же случайные залёты чернозобых дроздов известны с соседних территорий Японских островов, Корейского полуострова и провинции Чжэцзян Восточного Китая (Brazil 2009).

24 января 2010 в галерейном лесу реки Раковка (окрестности села Михайловка Михайловского района) в крупной смешанной стае Turdus naumanni и Turdus eunomus (98.5% осмотренных особей составлял дрозд Науманна, 1.5% – бурый дрозд ( n = 202), общей численностью около 300-380 особей, отмечена самка чернозобого дрозда. Она заметно выделялась среди бывших многочисленными вокруг дроздов Науманна своей однообразной серой окраской верхней и нижней сторон тела, абсолютным отсутствием рыжих тонов, в том числе на рулевых перьях (испод крыла не рассмотрён), мелким тёмным крапом на нижней стороне тела, образующим сгущения по бокам светлого горла.

Следует отметить, что осень 2009 года отличалась высоким плодоношением яблони маньчжурской Malus mandshurica, боярышника Crataegus pinnatifida, калины Саржента Viburnum sargentii, омелы окрашенной Viscum coloratum. Особым предпочтением у зимующих дроздов пользовался урожай яблони. До начала января 2010 года на данном участке галерейного леса отмечались сравнительно небольшие скопления дроздов Науманна, державшихся стаями от 25 до 50 особей (всего около 120 особей). Судя по количеству плодов и сохранившихся плодоножек на ветвях, к началу января дроздами было съедено около 40% урожая. В середине января подлетели новые крупные стаи дроздов, их число в скоплении возросло в три раза. Всего за неделю, к 24 января, они оставили на ветвях не более 10% первоначального урожая. Плоды сохранились только на низко расположенных, нависающих над землёй ветвях и были почти целиком съедены высоко в кронах деревьев. Очевидно, что залёт чернозобого дрозда в этом случае вызван вовлечением его в перемещения крупной смешанной стаи дроздов, широко кочевавшей в этом зимнем сезоне в поисках новых мест с богатым урожаем плодово-ягодных пород.