Новые материалы рубежа XII–XIII – XVII в. из раскопок Затьмацкого посада Твери 2020 г

Автор: А. В. Лагуткин, Е. В. Лагуткина, Ю. В. Степанова

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются новые материалы, полученные в результате исследований на Затьмацком посаде Твери археологической экспедицией ТвГУ в 2020 г. Открыты комплексы с находками рубежа XII–XIII – XIV вв. Состав ранних находок идентичен выявленному ранее в раскопе 81: височные кольца, ромбовидная подвеска, линейно-прорезной бубенчик, стеклянные браслеты, бронзовые пластинчатые и витой браслеты и др. К XV–XVII вв. относится серия предметов личного благочестия и бытовые предметы. Выявлены находки, свидетельствующие о близости ювелирного производства в XV–XVI вв.: литейная форма, отливка крестика, обломки проволоки. Характер культурного слоя и сооружений свидетельствует о том, что исследованная территория являлась хозяйственной периферией по отношению к жилым и производственным комплексам усадеб XIII–XIV и XV–XVI вв., открытым в соседних раскопах 56, 81, 24. Направление частокольных канавок соответствует ориентации усадебных комплексов Затьмачья и свидетельствует о включенности этой территории в единую усадебно-уличную планировку посада в XV– XVII вв., а возможно, и ранее.

Средневековье, город, посад, Тверь, топография, ювелирные изделия, постройка, усадьба, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143176916

IDR: 143176916 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.255-269

Текст научной статьи Новые материалы рубежа XII–XIII – XVII в. из раскопок Затьмацкого посада Твери 2020 г

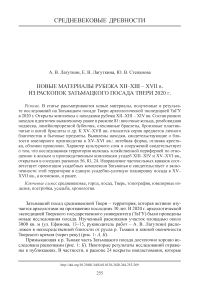

Затьмацкий посад средневековой Твери – территория, которая активно изучается археологами на протяжении последних 30 лет. В 2020 г. археологической экспедицией Тверского государственного университета (ТвГУ) были проведены новые исследования посада. Изученный раскопками участок площадью около 3000 кв. м (ул. Ефимова, 13–15, руководитель работ – А. В. Лагуткин) расположен в непосредственной близости от русла р. Тьмаки и южной оконечности Тверского кремля (через реку) (рис. 1: А, Б ).

Примыкающая к р. Тьмаке часть Затьмацкого посада достаточно хорошо исследована раскопками (рис. 1: Б). Некоторые результаты исследований отражены в публикациях. В частности, в раскопе 24 вскрыты напластования, которые http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.264.255-269

датируются автором концом XII – началом XIII в. и XIV–XV вв., в том числе остатки ювелирного производства ( Олейников , 1997. С. 179–187). В раскопе 31 был открыт некрополь церкви Алексея – Человека Божия XV–XVII вв. ( Хохлов , 1997. С. 257–261; Новиков , 1997. С. 262–276). К северу и северо-востоку от исследуемой территории располагались раскопы 81 и 56, материалам которых посвящена серия публикаций ( Персов, Солдатенкова , 2007. С. 345–379; Персов, Солдатенкова , 2011. С. 138–154; Персов, Сарачева, Солдатенкова , 2011. С. 155–167; Солдатенкова , 2008. С. 153–169). Наиболее ранние комплексы здесь датируются концом XII – первой третью XIII в., некоторые относятся к XIII – началу XIV в. В раскопах обнаружены остатки производственных комплексов, свидетельствующие, по мнению авторов, о непрерывном развитии ювелирного ремесла с начала XIII до начала XVII в. ( Персов, Сарачева, Солдатенкова , 2011. С. 164). Отметим также, что восточную границу Затьмацкого посада XIII в. исследователи фиксируют в раскопе 71 (ул. Брагина, 2), где находки XIII–XIV вв. единичны, а комплексы не выявлены ( Персов, Солдатенкова , 2011. С. 148). Таким образом, в исследуемой части Затьмацкого посада обнаружены как ранние материалы, относящиеся к концу XII – первой трети XIII в., так и более поздние XIII–XIV и XV–XVII вв. При этом наиболее выразительными из этих материалов являются изделия из цветного металла, что подтверждается наличием на данной территории выявленных комплексов ювелирного производства. Настоящая статья вводит в научный оборот новые данные, в том числе о датирующих находках из цветного металла, позволяющие существенно дополнить имеющуюся к настоящему времени информацию о топографии и хронологии Затьмацкого посада Твери.

Раскоп располагался на пересечении улиц Ефимова и Достоевского, на территории, ранее застроенной частными домами с приусадебными владениями, поэтому культурный слой ранее XX в. сильно поврежден остатками фундаментов домов, мусорными ямами XX в., а также перекопами траншей коммуникаций. Непотревоженные слои, представленные темно-серо-коричневой супесью и коричневым суглинком, сохранились отдельными участками на площади раскопа и в материковых ямах. Наилучшая сохранность слоев отмечена в северной части раскопа, наименьшая – в центральной и южной. Состав найденных изделий и массового керамического материала позволяет отнести время формирования слоя темно-серо-коричневой супеси к XV–XVII вв., а слоя коричневого суглинка – к XIII–XV вв. Такая датировка основана, прежде всего, на комплексе монетных находок (тверские и московские пула второй половины XV – XVI в.),

Рис. 1 (с. 256). План и местонахождение раскопа 2020 г. на Затьмацком посаде г. Твери (ул. Ефимова, 13–15)

А – план раскопа 2020 г. на Затьмацком посаде г. Твери (ул. Ефимова, 13–15): а – ямы с находками XII–XIV вв.; б – ямы с находками XV–XVII вв.; в – ямы с керамикой второй половины XIII – XIV в.; г – участки частокольных канавок

Б – фрагмент реконструкции плана Твери конца XVII в. (по А. С. Щенкову) с обозначением исследованных раскопов: А – раскоп 2020 г. (ул. Ефимова, 13–15); 24, 29, 31, 56, 81 – исследованные ранее раскопы

аналогиях предметов из железа и цветного металла и на характеристике керамического материала.

В раскопе выявлено около 500 ям различного назначения. Большая часть из них – столбовые, относящиеся ко всем периодам использования XX в. Некоторые из них в переотложенном состоянии содержали находки периода средневековья. Отдельные ямы представляют собой остатки колодцев XVI–XVII вв., открытых очагов и дворовых печей того же времени, одна яма – подпольная часть жилого дома XV–XVI вв., еще одна – остатки печи для обжига глины XVII– XVIII вв. По комплексу керамики, индивидуальных находок и по находкам медных пул некоторые из хозяйственных ям относятся к периоду конца XV – XVI в. Единичные комплексы могут быть датированы XIII–XIV вв. по находкам отдельных предметов и гончарной посуды. При этом археологические объекты данного периода имеют комплексный характер: в раскопе изучены подпольные, хозяйственные и очажные ямы, что указывает на жилую застройку. Планигра-фически ямы конца XV – XVII в. отмечены на всей площади раскопа (хотя их немного), в то время как ямы XIII–XIV вв. выявлены преимущественно в центральной и южной его части. В раскопе также зафиксировано 46 участков частоколов, ориентированных по линиям ЮЗ–СВ и ЮВ–СЗ (с различными небольшими отклонениями). Датировка частокольных канавок затруднительна ввиду отсутствия в большинстве из них находок, однако отметим, что ориентировка некоторых ям (в частности, колодцев), датированных XVI–XVII вв., соответствует направлению частоколов. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие столь часто встречающихся на тверских посадах подпольных ям жилых наземных построек, относящихся к позднему средневековью.

Керамическая коллекция раскопа насчитывает более 25 тыс. фрагментов. К периоду второй половины XIII–XIV в. (в некоторых случаях, включая XV в.) относятся фрагменты красножгущихся сосудов с изогнутой, отогнутой наружу шейкой, имеющих закраину различной формы с внутренней, иногда с внешней стороны, с линейным и волнистым орнаментом или прямоугольным штампом в различных сочетаниях. Аналогии подобных сосудов имеются в различных типах керамики (тип I–IV; VI–VIII, XI) раскопа 11 в Тверском кремле ( Лапшин , 2009. С. 128–129. Рис. 188–190, 193, 195), а также в комплексе второй половины XIII - рубежа XIV - XV вв. из раскопа 3 на Затьмацком посаде ( Кобозева, Дашкова ( Сафарова ), 1996. С. 202. Рис. 5). Единичные фрагменты сосудов могут быть отнесены к XII–XIII вв.

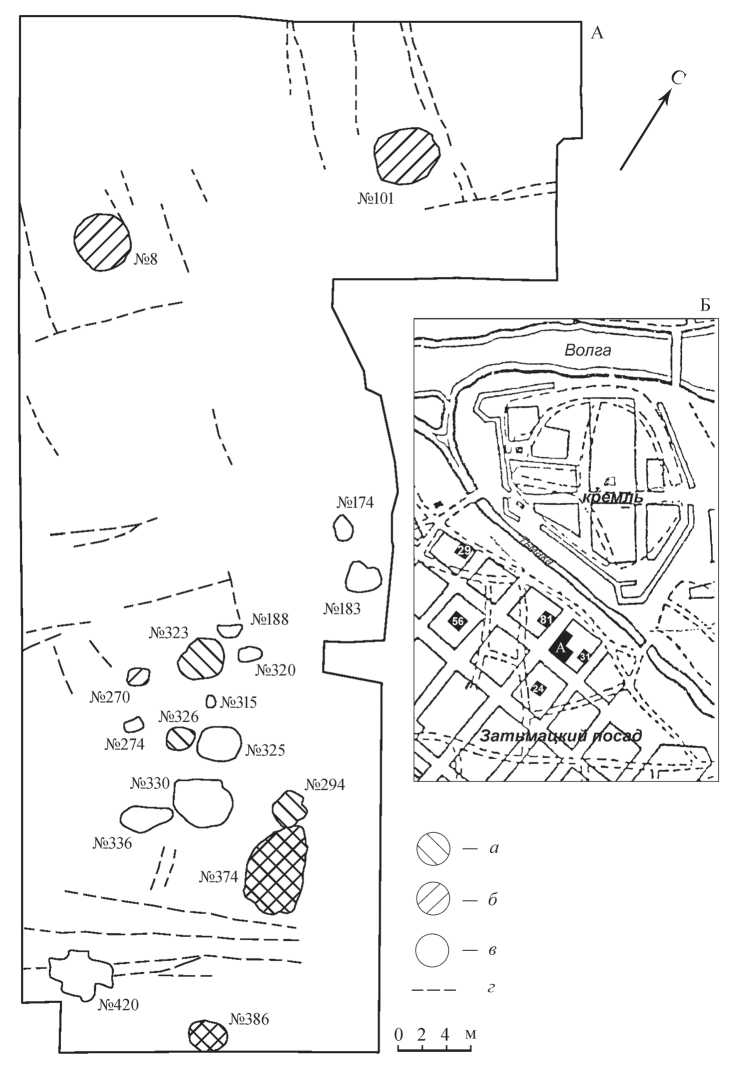

Рис. 2 (с. 258). Находки XII–XIV вв. из раскопа на Затьмацком посаде г. Твери (ул. Ефимова, 13–15) в 2020 г.

1 - бубенчик; 2 - подвеска; 3, 4, 8, 9 - обломки височных колец; 5, 6, 10-13 - браслеты; 7 – гончарный сосуд; 14, 15 – крестики

1–4, 8–15 – цветной металл; 5, 6 – стекло; 7 – керамика

Яма № 294: 1 – № 3*, 2 – № 4, 3 – № 5, 4 – № 6, 5 – № 8–10, 6 – № 7, 7 – № 2; слой темно-серо-коричневой супеси: 8 – № 42, 9 – № 46, 15 – № 33; слой коричневого суглинка: 10 – № 3; яма № 323: 11 – № 1; яма № 374: 12 – № 5; яма № 323: 13 – № 4; яма № 386: 14 – № 7

* – номер в полевой описи

Керамика конца XV – XVII в. представлена фрагментами беложгущихся и красножгущихся сосудов преимущественно с наклонной внутрь шейкой, с линейным или тычковым орнаментом по плечу, а также фрагментами чернолощеных сосудов со сплошным лощением и краснолощеными сосудами с фрагментарным лощением. Подобная посуда встречается в раскопах на всех посадах Твери (см., напр.: Рыбакова , 2010. С. 55–90).

Коллекция индивидуальных находок из раскопа на ул. Ефимова 2020 г., которые можно отнести к средневековью, составляет более 120 предметов (всего в раскопе 256). По функциональному назначению все предметы разделяются на группы украшений и деталей костюма, культовых, бытовых предметов, предметов вооружения и монеты. Находки происходят как из основного слоя, так и из заполнения материковых ям. Большинство датирующих находок относится к категории предметов из цветного металла, которым уделено основное внимание в настоящей статье: более 50 предметов и их обломков, из которых 34 определяются типологически и хронологически. К эпохе средневековья относятся 28 изделий, к Новому времени – еще 7.

Наиболее ранним комплексом с находками из цветного металла является яма № 294, вероятно, подпольная. В ней обнаружены обломки височных колец, бубенчик, ромбовидная подвеска, фрагменты стеклянных браслетов, развал гончарного сосуда. На обломке бронзового височного кольца сохранились фрагменты бронзовой, по-видимому, гладкой полой бусины (рис. 2: 3, 4 ). Трехбусинные височные кольца преобладают среди височных колец, найденных в Тверском кремле ( Лапшин , 2009. С. 96; Хохлов, Иванова , 2016. С. 46. Цв. рис. 2: 10 ; 26: 9 ). По новгородской шкале они датируются концом X – концом XIV в. (989–1382 гг.) ( Лесман , 1990. С. 70). Бусинные височные кольца были широко распространены в Северо-Восточной Руси в XII – начале ХV в., в том числе в курганах Московской области, и отличались от многобусинных колец Новгородской земли XIII–XIV вв. наличием обмотки, фиксирующей расстояние между бусинами ( Левашова , 1967. С. 32–33). В Тверском кремле их хронология определяется преимущественно концом XIII – XIV в.

Шаровидный бубенчик с линейной прорезью и тройным рельефным пояском (рис. 2: 1 ) датируется по материалам Новгорода 1076–1299 гг. ( Седова , 1981. С. 156; Лесман , 1990. С. 61–62). В Тверском кремле они имеют дендродаты 1300–1311 и 1364–1385 гг. ( Лапшин , 2009. С. 109. Рис. 105: 17, 20 ).

Ромбовидная прорезная привеска в форме лапки, найденная в яме № 294, сохранилась в виде двух обломков (рис. 2: 2 ). Обратная сторона подвески гладкая. Аналогичная подвеска найдена в раскопе 81 в комплексе конца XII – первой половины XIII в. ( Персов, Солдатенкова , 2011. С. 146. Рис. 8: 6 ). Подобные украшения найдены на селищах Мининского археологического комплекса XI– XIII вв. ( Зайцева , 2008. С. 142. Рис. 128). Похожая по форме подвеска из оло-вянно-свинцовой бронзы найдена в Ярославле ( Зайцева, Сапрыкина , 2014. Илл. XIV: 118 ).

Стеклянные браслеты крученые бирюзового (рис. 2: 5 ) и коричневого (рис. 2: 6 ) цвета появляются на рубеже XII–XIII вв. Бирюзовые характерны для первой половины XIII в., коричневые бытуют до конца XIII в. ( Дашкова (Сафарова) , 1997. С. 224).

В яме № 294 найден также развал небольшого гончарного сосуда (рис. 2: 7 ). Сосуды подобных форм встречаются в материалах раскопа 11 в Тверском кремле. В. А. Лапшин относит их к типу II, который является одним из наиболее распространенных на протяжении конца XIII – первой половины XV в. ( Лапшин , 2009. С. 128, 221. Рис. 189).

К наиболее ранним находкам относятся также единичные предметы, найденные в предматериковых отложениях и других ямах. Это височные кольца, браслеты, крестики.

К категории перстнеобразных височных колец относится бронзовое проволочное кольцо с заходящими концами, найденное в слое темно-серо-коричневой супеси (рис. 2: 8 ). Проволочные перстнеобразные височные кольца встречаются в культурном слое Твери XIV в. ( Лапшин , 2009. С. 96. Рис. 94: 9 ), Москвы XII–XIII вв. (Археология Романова двора, 2009. Рис. 75: 25–27 ). Возможно, деформированным обломком проволочного загнутоконечного височного кольца является проволочный предмет, найденный в слое темно-серо-коричневой супеси (рис. 2: 9 ). Загнутоконечное височное кольцо, найденное в Тверском кремле, имеет дендродату 1311–1330 гг. ( Лапшин , 2009. С. 96. Рис. 94: 12 ).

Наблюдения за изменениями женского убора по материалам погребальных памятников Верхневолжья XI–XIII вв. показывают, что к XIII в. на смену браслетообразным височным кольцам с завязанными концами приходят перстнеобразные или среднего диаметра височные кольца с заходящими или несомкнутыми концами, а также загнутоконечные ( Степанова , 2009. С. 54). Находки перстнеобразных и бусинных височных колец в городских слоях свидетельствуют об использовании этих украшений в уборе XIII–XIV вв.

В слое коричневого суглинка в предматериковых отложениях найден витой четверной петлеконечный браслет из белого металла (рис. 2: 10 ), свитый из круглой в сечении проволоки. Он имеет широкие аналогии в культурном слое Тверского кремля ( Лапшин , 2009. С. 103. Рис. 100: 1–4, 7 ), Новгорода ( Седова , 1981. С. 97), памятниках «земли вятичей» ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 221–225). В Новгороде четверные браслеты найдены в слоях середины XII – середины XIV в. ( Седова , 1981. С. 97). В Тверском кремле их дендродата – 1296–1364 гг. ( Лапшин , 2009. С. 103). Витой браслет найден в соседнем раскопе 81 на Затьмац-ком посаде ( Персов, Солдатенкова , 2011. Рис. 8: 10 ).

Пластинчатый загнутоконечный браслет из сплава на основе меди происходит из ямы № 326 (рис. 2: 11 ) хозяйственного назначения. На внешней стороне браслета зубчатым штампом нанесен орнамент в виде ромбов и бордюров по краю. В Тверском кремле аналогичный браслет происходит из комплекса, датирующегося 1282–1330 гг. ( Лапшин , 2009. С. 104. Рис. 101: 1 – 6 ). В Новгороде загнутоконечные пластинчатые браслеты датируются 1177–1369 гг. ( Седова , 1981. С. 113–114; Лесман , 1990. С. 37). Похожий браслет происходит из раскопа 81 ( Персов, Солдатенкова , 2011. Рис. 6: 4 ). Из этой же ямы происходит верхняя часть жернова.

Обломок пластинчатого тупоконечного браслета происходит из ямы № 374 (рис. 2: 12 ), представляющей собой подпольную яму жилой наземной постройки XV–XVI вв. Орнамент на браслете – ромбический. Пластинчатые браслеты с аналогичным орнаментом в Новгороде происходят из слоев XIII в. ( Седова , 1981. С. 103, 110. Рис. 39).

В подпольной яме № 323 найден обломок бронзового браслета из овального в сечении дрота (рис. 2: 13 ). По краю браслета нанесена орнаментация в виде неглубоких насечек. Браслет из аналогичного дрота найден в Тверском кремле ( Лапшин , 2009. С. 103. Рис. 99: 1 ). Он относится к группе круглопроволочных разомкнутых, имеющей верхнюю дату 1340 г. ( Седова , 1981. С. 94; Лесман , 1990. С. 40). Из слоев XII–XIII вв. Романова двора в Москве происходит медный рубчатый браслет (Археология Романова двора, 2009. С. 240. Рис. 75: 30 ). Керамика в яме представлена фрагментами посуды второй половины XIII – XIV в.

К наиболее ранним находкам относится также миниатюрный бронзовый крестик с утолщенными концами, найденный в яме № 386 (рис. 2: 14 ). Аналогичный крестик обнаружен в раскопе 81 в комплексе с находками второй половины XII – XIV в. ( Персов, Солдатенкова , 2011. Рис. 7: 3 ). Такие находки происходят из Белоозера ( Голубева , 1973. С. 144. Рис. 50: 1 ) и Болгарского городища ( Полубояринова , 1993. Рис. 2, 3 ) и датируются, соответственно, началом XIII в. и XII–XIII вв. Сама яма, судя по индивидуальным находкам и керамическому комплексу, может быть датирована XV–XVI вв.

В слое темно-серо-коричневой супеси найден нательный крестик из белого металла с ромбом в средокрестии и криновидными трехлепестковыми концами, с обломанной нижней лопастью (рис. 2: 15 ). Оборотная сторона креста гладкая. В Новгороде такие кресты датируются периодом от начала XIV до начала XV в. Т. В. Николаева и Н. Г. Недошивина датируют такие крестики XII–XIV вв. ( Николаева, Недошивина , 1997. С. 349. Табл. 103: 40 ). Крестики этого типа найдены в Новгороде, Москве, Суздале, Торжке, Старице в слоях XIV–XV вв. ( Седова , 1981. С. 54. Рис. 16: 8, 13 ; Беленькая , 1993. С. 17).

К эпохе позднего средневековья относятся серия предметов личного благочестия (нательные крестики и подвеска), книжная застежка, литая гладкая грушевидная пуговица, угловая накладка из металла серого цвета на сундук или другой предмет, медная ручка котла, обломки бронзовой иглы, пластинчатый предмет из белого металла (нашивка?), фрагменты железных ключей и замков, жерновов, обломки неопределимых предметов.

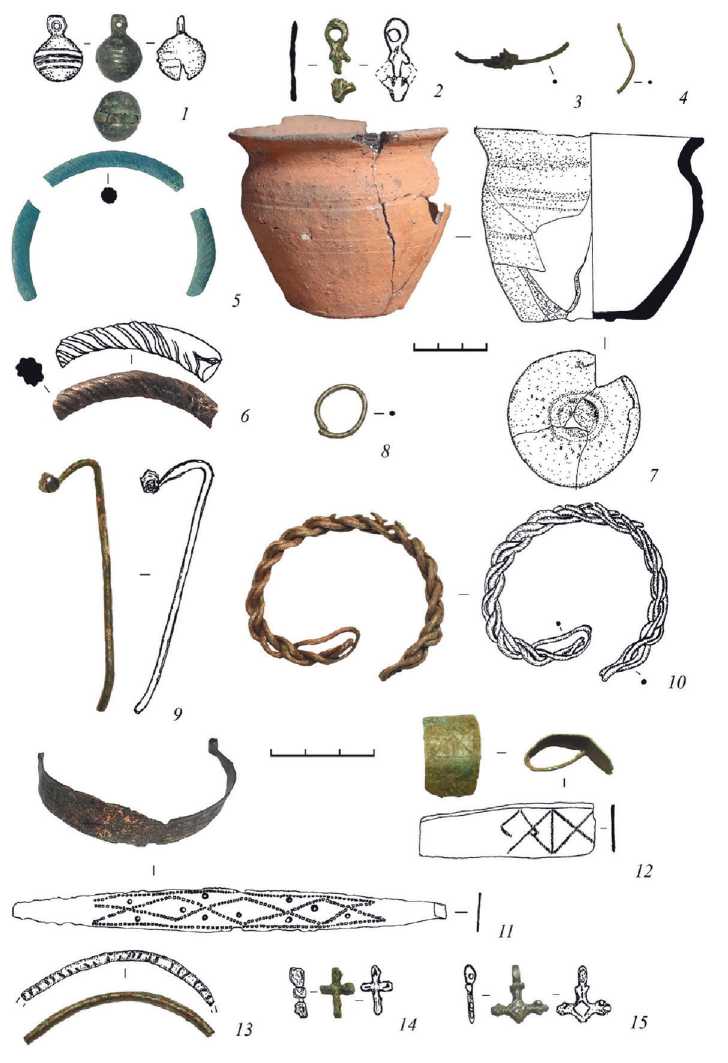

Два нательных крестика со слегка расширяющимся основанием, прямоугольными лопастями и с изображением креста найдены в яме № 8, представляющей собой остатки колодца, который перестал использоваться, судя по находкам тверских пул в слое засыпки, не ранее XVI в. Крестики изготовлены по разным моделям. Крестик из белого металла (рис. 3: 2 ) имеет крупное, но нечеткое изображение венца. Крестик из желтого металла (рис. 3: 3 ) имеет более глубокий рельеф и более четкое изображение венца. Оборотные стороны обоих крестиков гладкие. Кресты с изображением голгофского креста датируются XVI–XVII вв. ( Винокурова , 1999. С. 340; Колпакова , 2003. С. 57–66).

Еще один «голгофский» крест с прямыми лопастями происходит из ямы № 101 (также остатки колодца) (рис. 3: 4 ), керамический комплекс которой можно отнести к XVI–XVII вв. По сторонам изображения голгофского креста помещены ромбы – тип I, подтип 1, XVII в. ( Винокурова , 1999. С. 334). Крест с изображением голгофского креста с утолщенным килевидным основанием найден в яме № 386 (рис. 3: 5 ). В Новгороде и Старице такие кресты датируются

Рис. 3. Находки XV–XVII вв. из раскопа на Затьмацком посаде г. Твери (ул. Ефимова, 13–15) в 2020 г.

1–5, 7 – крестики; 6 – заготовка (?); 8 – подвеска; 9 – книжная застежка; 10 – литейная форма

1–9 – цветной металл; 10 – камень

Слой темно-серо-коричневой супеси: 1 – № 9*, 7 – № 20, 8 – № 34; слой коричневого суглинка: 6 – № 2; яма № 8: 2 – № 3, 3 – № 10; яма № 101: 4 – № 3; яма № 185: 10 – № 5; яма № 270: 9 – № 1; яма № 386: 5 – № 5

* – номер в полевой описи

XV–XVI вв. ( Беленькая , 1993. С. 15). Сама яма по керамическому комплексу также относится к этому времени.

Необработанная отливка нательного крестика с прямоугольными лопастями из желтого металла и изображением креста найдена в слое темно-серо-коричневой супеси (рис. 3: 1 ). Обратная сторона креста гладкая. Аналогичные находки, связываемые с остатками ювелирных мастерских XV–XVI вв., были сделаны на Затьмацком посаде в раскопе 56 ( Солдатенкова , 2008. С. 154).

Миниатюрный крестик со скругленными боковыми лопастями на лицевой стороне (рис. 3: 7) имеет рельефное изображение креста с расширяющимися концами. Он происходит из слоя темно-серо-коричневой супеси. Прямых аналогий кресту не выявлено, но по форме он может быть отнесен к периоду позднего средневековья (Станюкович, Осипов, Соловьев, 2003. С. 48).

В слое темно-серо-коричневой супеси найдена подвеска сердцевидной формы из желтого металла с изображением голгофского креста и надписью по периметру (рис. 3: 8 ). Аналогичная находка была сделана на Затьмацком посаде в раскопе 56 в слоях конца XV – XVI в. ( Солдатенкова , 2008. С. 157. Рис. 3: 7 ).

Книжная застежка листовидной формы из желтого металла происходит из ямы № 270 (рис. 3: 9 ). Похожие застежки встречаются в книжном переплете XVI–XVII вв. ( Симони , 1903. Табл. LXX, LXXI). В этой же яме найдена «денга» 1748 г., так что, вероятно, предмет мог использоваться и в XVIII в. – разновременные фрагменты керамики в яме подтверждают это.

В слое коричневого суглинка с керамическим материалом XIV–XV вв. был найден круглый пластинчатый предмет из белого металла (рис. 3: 6 ). В центре и по краям диска – отверстия прямоугольной формы, из которых только три – сквозные. Возможно, предмет представляет собой заготовку нашивки или пуговицы.

На исследованной территории не обнаружено остатков ювелирного производства, однако выявлены предметы, очевидно, связанные с производственными комплексами, зафиксированными в соседних раскопах 81, 56 и 24. Это литейная форма для отливки булавок пус-йеппи (рис. 3: 10 ), найденная в яме XIX в. Форма изготовлена из серого сланца. На раскопе 56 в постройке второй половины XV в. найдено 47 булавок пус-йеппи и их обломков ( Персов, Солдатенкова , 2007. С. 358). Отливка такой булавки происходит из раскопа 7 в Твери ( Персов, Сарачева, Солдатенкова , 2011. Рис. 5: 3 ).

Таким образом, хронологически материалы раскопа ТвГУ 2020 г. на Затьмац-ком посаде распределяются следующим образом. Наиболее ранние находки относятся к концу XII – XIV в. Древнейшим комплексом раскопа является яма № 294 с находками рубежа конца XII – первой половины XIII вв. Комплект ранних находок аналогичен серии предметов, полученной в соседнем раскопе 81: миниатюрный крестик с расширяющимися концами, плетеный и пластинчатые браслеты, ромбовидная подвеска, стеклянные браслеты. Большинство ранних предметов происходит из ям, что свидетельствует о плохой сохранности культурного слоя на данном участке Затьмацкого посада. Другая часть коллекции относится к XV–XVII вв.

Остатки высокоразвитого ювелирного производства и другие признаки позволили исследователям сделать вывод о городском характере культуры на данном участке Затьмачья в конце XII – первой трети XIII в. (Персов, Солдатенкова, 2011. С. 146–148). В то же время следует напомнить точку зрения В. А. Лапшина о консервативном укладе жизни населения Твери XIII–XV вв., значительную долю которого в период после монгольского нашествия, по-видимому, составляло сельское население. Это определяло более архаичный облик культуры в Твери по сравнению с Новгородом, и использование украшений «курганного» облика (Лапшин, 2005. С. 34–35; 2009. С. 142–143). Высказывались также мнения о Твери как городе, возникшем «по Батыеве пленении» (Малыгин, 2008. С. 209–210), и формировании посадов Твери в XIV–XV вв. (Курбатов, 2001. С. 299–300), следовательно, комплексы домонгольского периода в соответствии с такой точкой зрения нужно рассматривать как остатки крупного сельского поселения. В любом случае наличие комплексов с находками, датирующимися рубежом XII–XIII вв., в раскопе ТвГУ 2020 г. и раскопе 81 подтверждают освоение данной территории в домонгольский период. Полученные материалы из раскопа 2020 г. не позволяют однозначно определить исследованную территорию как городскую в это время, однако в совокупности с материалами раскопа 81 они свидетельствуют о жилой застройке и развитой материальной культуре, скорее, городского облика в данном районе Затьмачья в начале XIII в.

Остатков ювелирного производства как XIII в., так и более позднего времени в раскопе 2020 г. не обнаружено, однако есть предметы, которые указывают на его близость в XV–XVI вв.: литейная форма, отливка крестика, обломки проволоки. Значительное число предметов личного благочестия XV–XVII вв. можно связать с близостью церкви Алексея – Человека Божия. Однако следы прицерковного некрополя в раскопе не зафиксированы.

В целом, исследуемая территория в XIII–XIV вв., несомненно, имеет жилую застройку, а в XV–XVI вв. становится участком, явно периферийным по отношению к жилым и производственным усадебным комплексам, открытым в соседних раскопах 56, 81, 24. Она представляет собой хозяйственную зону с соответствующим набором построек (колодцы, дворовые печи, хозяйственные постройки столбовой конструкции, ямы с бытовыми отходами) и участками угодий, имеющих усадебные границы в виде частоколов. Отметим, что направление частокольных канавок, выявленных в раскопе 2020 г., соответствует ориентации частоколов усадебных комплексов на предыдущих раскопах, что свидетельствует о взаимосвязи и включенности всей этой части Затьмачья в единую усадебно-уличную планировку, по крайней мере, в XV–XVII вв., а возможно, и ранее.

Выводы о хозяйственном характере изученного участка Затьмацкого посада согласуются в целом с реконструкцией топографии Твери конца XVII в. А. С. Щенкова. Согласно плану, составленному исследователем, изученный участок приходится на большое периферийное пространство между несколькими улицами: идущей вдоль Тьмаки и отходящими от нее в направлении СЗ–ЮВ и ЮЗ–СВ и ЮВ–СЗ (рис. 1: Б ) ( Щенков , 1980. С. 30–33). На участке Затьмацко-го посада «по берегу реки Тьмаки» в округе церкви Алексея – Человека Божия и против Благовещенских ворот кремля писцовые описания Твери XVII в. упоминают «островок Савина монастыря» (Писцовая и межевая книга Твери 1685– 1686 гг., 2014. С. 161) и порозжие земли, которые горожане «пашут» «из оброку» (Выпись из тверских писцовых книг Потапа Нарбекова, 1901. С. 120–121).

Список литературы Новые материалы рубежа XII–XIII – XVII в. из раскопок Затьмацкого посада Твери 2020 г

- Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы в XII–XIX веках / Авт.-сост. Н. А. Кренке. М.: ИА РАН, 2009. 524 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 12.)

- Беленькая Д. А., 1993. Медная пластика городов Московской Руси (XIII–XV вв.) // КСИА. Вып. 208. C. 11–19.

- Винокурова Э. П., 1999. Металлические литые кресты-тельники XVII века // Культура средневековой Москвы: XVII век / Авт.-сост. Л. А. Беляев и др.; отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. С. 326–360.

- Выпись из тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подьячаго Богдана Фадеева 1626 года. Тверь: Типо-лит. Ф. С. Муравьева, 1901. 14, 147 с.

- Голубева Л. А., 1973. Весь и славяне на Белом озере. М.: Наука. 212 с.

- Дашкова (Сафарова) И. А., 1997. Стеклянные браслеты древней Твери (вопросы хронологии и происхождения) // ТТЗ. Вып. 2. С. 218–225.

- Зайцева И. Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни X–XIII вв. Т. 2 / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 57–141.

- Зайцева И. Е., Сапрыкина И. А., 2014. Новые данные к характеристике цветного металла Северо-Восточной Руси (по материалам исследований в средневековом Ярославле) // КСИА. Вып. 233. С. 193–208.

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело «земли вятичей» во второй половине XI – XIII в. М.: Индрик. 404 с.

- Кобозева Е. В., Дашкова (Сафарова) И. А., 1996. Керамическая коллекция из комплекса второй половины XIII – рубежа XIV–XV вв. на территории Затьмацкого посада г. Твери // ТТЗ. Вып. 1. С. 199–229.

- Колпакова Ю. В., 2003. Нательные кресты с голгофской тематикой в фондах Псковского музея-заповедника // АИППЗ. Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. / Отв. ред. В. В. Седов. C. 66–73.

- Курбатов А. В., 2001. К истории формирования посадов г. Твери (этапы территориального роста города по раскопкам 1980-х – 1990-х гг.) // ТАС. Вып. 4. Т. II. С. 294–301.

- Лапшин В. А., 2005. Хронологическая шкала Новгорода и проблемы хронологии средневековой Твери // Вестник Новгородского государственного университета. № 33. С. 31–37.

- Лапшин В. А., 2009. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ. 540 с.

- Левашова В. П., 1967. Височные кольца // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. / Ред. Б. А. Рыбаков. М.: ГИМ. С. 7–54. (Труды ГИМ; вып. 43.)

- Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XIV вв.) // Материалы по археологии Новгорода. 1988. М.: Новгородская археологическая экспедиция. С. 29–98.

- Малыгин П. Д., 2008. О тверских «юбилеях» (1110, 1135, 1206 гг.) // Михаил Ярославич Тверской – великий князь всея Руси. Тверь: СФК-офис. С. 206–209.

- Николаева Т. В., Недошивина Н. Г., 1997. Предметы христианского культа // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 166–178.

- Новиков А. В., 1997. К хронологии некрополя у церкви Алексея – Человека Божия на Затьмацком посаде г. Твери // ТТЗ. Вып. 2. С. 262–270.

- Олейников О. М., 1997. Новые материалы по исторической топографии бывшего Затьмацкого посада г. Твери // ТТЗ. Вып. 2. С. 179–187.

- Персов Н. Е., Солдатенкова В. В., 2007. Некоторые итоги изучения одного из средневековых «кварталов» Затьмацкого посада г. Твери (по материалам раскопок 1992–2002 гг.) // ТАС. Вып. 6. Т. II. С. 345–368.

- Персов Н. Е., Солдатенкова В. В., 2011. Новые данные о домонгольской Твери (по материалам раскопок Тверского Затьмачья) // АП. Вып. 7 / Отв. ред. А. В. Энговатова. С. 138–154.

- Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В., 2011. Археологические свидетельства обработки цветных и драгоценных металлов на тверском Затьмачье в эпоху Средневековья // АП. Вып. 7 / Отв. ред. А. В. Энговатова. С. 155–167.

- Писцовая и межевая книга Твери 1685–1686 годов / Сост. А. В. Матисон. М.: Старая Басманная, 2014. 348 c.

- Полубояринова М. Д., 1993. Русь и Волжская Болгария в X–XV вв. М.: Наука. 123 с.

- Рыбакова О. Е., 2010. Керамический комплекс из постройки XVI в. на юго-восточной окраине Загородского посада г. Твери (по материалам исследований 2000 г.) // ТТЗ. Вып. 6. С. 55–90.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Симони П., 1903. Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси. СПб. 307 с.

- Солдатенкова В. В., 2008. Металлические детали одежды и украшения в городском костюме XV–XVI вв. (по материалам раскопа 56 на территории Затьмацкого посада г. Твери) // КСИА. Вып. 222. С. 153–169.

- Станюкович А. К., Осипов И. Н., Соловьев Н. И., 2003. Тысячелетие креста. М. 62 с.

- Степанова Ю. В., 2009. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь: Тверской гос. ун-т. 364 с.

- Хохлов А. Н., 1997. О местоположении церкви Алексея – Человека Божия в Твери // ТТЗ. Вып. 2. Тверь. С. 257–261.

- Хохлов А. Н., Иванова А. Б., 2016. Исследования мысовой части Тверского кремля в 2013 г. Раскоп № 23: застройка, стратиграфия, хронология // ТТЗ. Вып. 9. С. 17–86.

- Щенков А. С., 1980. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в. // Архитектурное наследство. Вып. 28. М.: Стройиздат. С. 29–36.