Новые методические направления в палинологии при исследовании археологических памятников средневековья

Автор: Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Работа Е.А. Спиридонова А.С. Алешинская и М. Кочанова обсуждают новые методические направления в анализе пыльцы, разработанные в ходе исследований средневековых археологических объектов. Обсуждаемые сайты нуждаются в другом подходе при проведении анализа пыльцы, чем в ранних эпохах. Эта ситуация определяется тем, что средние века представляют собой относительно короткий период и хронологически близки к настоящему, поэтому трудно правильно регистрировать соответствующие климатические изменения. Установлено, что обсуждаемый период характеризовался значительными антропогенными ландшафтными преобразованиями в окружающей среде, которые в некоторых случаях развивались гораздо быстрее, чем те, которые определяются климатическими факторами.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328424

IDR: 14328424

Текст научной статьи Новые методические направления в палинологии при исследовании археологических памятников средневековья

Восстановление условий внешней среды на территории стоянок древнего человека имеет свои особенности. Это связано с тем, что формирование спорово-пыльцевых спектров на археологических памятниках и в естественных разрезах имеет существенные различия. Спорово-пыльцевые комплексы естественных разрезов отражают в большей степени зональный тип растительности, характерный в целом для крупных регионов (географических зон). При формировании спорово-пыльцевых спектров на стоянках большое влияние оказывает не только зональная, но и локальная (местная) растительность, связанная главным образом с деятельностью человека. Иногда эти локальные черты могут затушевывать зональные особенности спектров. Еще большее отклонение от зонального типа палинологических спектров прослеживается по спектрам, полученным на долговременных поселе ния х, где отмечаются появление сорной растительности и различные наруше ния почвы в результате жизнедеятельности человека. В этом случае для более

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 04-01-00060а).

объективного восстановления палеоландшафтов необходимо постоянное сопоставление палеоботанических материалов, полученных по археологическим памятникам, с результатами исследований по естественным разрезам, отражающими плакорные условия.

Другая особенность определяется кратковременностью геологических событий, протекающих в течение существования поселений, а также иногда значительными изменениями палеоландшафтов, связанными с влиянием человека на природную среду, достаточно масштабными и сложными естественными процессами, происходящими на многослойных археологических объектах. Последнее особенно наглядно проявляется на этапах, близких к нам по времени, каким является Средневековье.

В связи с этим применение палинологического анализа для целей изучения экологии этого времени требует иного подхода по сравнению с исследованиями более ранних эпох и сопряжено со значительными методическими трудностями. Нужно отметить, что изменения природной среды, связанные с хозяйственной деятельностью человека, происходят значительно быстрее, чем естественные. Это, с одной стороны, позволяет фиксировать антропогенные факторы в изменении ландшафтов, но в то же время не дает возможности в должной мере проследить влияние климата на эти изменения. Таким образом, в палинологических спектрах Средневековья необходимо распознавать не только основные закономерности формирования растительного покрова окружающей территории, но и определять степень антропогенного влияния на среду. Это влияние проявлялось в первую очередь в характере землепользования: вырубке леса, земледелии, выпасе скота, создании искусственных водоемов, осушении заболоченных лугов. Для определения величины пахотного клина существует возможность фиксации палинологическими спектрами этапов увеличения, сокращения или прекращения хозяйственной деятельности на изучаемой территории.

Изучение основных закономерностей формирования природного комплекса Средневековья было начато на территории Волго-Окского междуречья путем восстановления последовательных смен палеоэкологических событий, как по естественным разрезам, так и по археологическим памятникам. Именно на этой территории имелось максимальное количество палинологически изученных памятников разных этапов Средневековья, что позволило создать наиболее целостную концепцию взаимодействия человека и природной среды. В дальнейшем работы были продолжены на памятниках в Вологодской и Новгородской областях, которые охватывали более продолжительный временной диапазон (VIII-XIV вв.) (Алеишнская, Спиридонова, 2002; Спиридонова, Алеишн-ская, Кочанова, 2005).

В результате накопления нового палеоботанического материала по районам северо-запада Русской равнины стало возможным уточнить некоторые положения, связанные с особенностями региональных различий в палинологической характеристике отдельных районов, ландшафтной зональности, а также хозяйственного освоения человеком новых территорий в течение раз- личных периодов Средневековья. Еще более убедительно стало положение о том, что любое веками сложившееся сообщество растений вместе с окружающей его средой представляет собой функционально единую и целостную динамическую систему высокой степени сложности, устойчивость которой зависит от нормального существования ее разнородных комплексов. Нарушение или исчезновение какого-либо элемента неизбежно затрагивает всю ландшафтную систему. Устойчивость и изменчивость — два взаимосвязанных качества любого ландшафта, познание которых имеет важное значение для изучения динамики развития природной среды. Палинологический спектр/комплекс по существу является производным прошлых экосистем, отражая совокупность тех биоценозов, которые ранее определяли ландшафт территории.

ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ

Чтобы наиболее полно реконструировать окружающую среду, в которой жили люди во время интересующей нас эпохи, выявить сложную динамику изменения природной обстановки и скоррелировать ее с основными моментами в смене материальных культур, необходим был совершенно новый подход к изучению как естественных разрезов, так и археологических памятников. '

В основе этой методики лежат палинологические исследования, которые проводятся по серии детально отобранных по разрезам образцов. Кроме того, для более точной стратиграфической привязки культурного слоя на одном и том же памятнике изучается, как правило, несколько разрезов. Для каждого разреза строятся диаграммы, на которых выделяются споровопыльцевые комплексы, характеризующие спектры одного количественного состава доминирующих форм. Затем по результатам исследования всех разрезов по одной стоянке составляется сводная корреляционная таблица, где выделяются общие для всех разрезов палинологические зоны, указываются все имеющиеся даты абсолютного возраста и положение культурных слоев. Для большей убедительности выделения синхронных уровней по всему раскопу на памятнике, особенно если трудно расчленить отдельные слои по литологии, в раскопе по всем вскрытым квадратам отбираются дополнительные пробы по поверхности самого культурного слоя. Таким образом, одновозрастность археологического слоя фиксируется не только вертикальными разрезами, но и по площади самого раскопа.

Подобные работы были проведены по стоянке Минино I Вологодской обл. в раскопе 4 1999 г., близко к вертикальному разрезу 7.

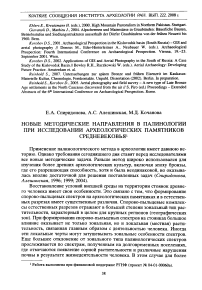

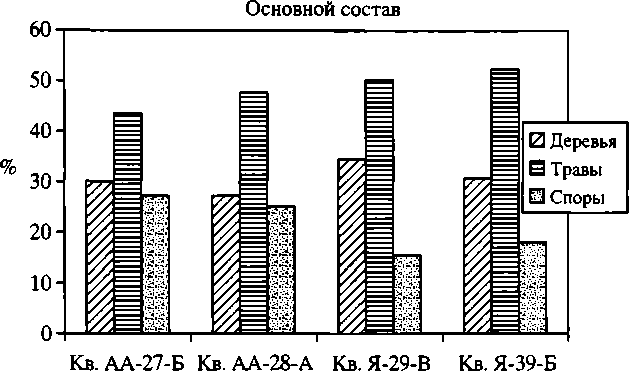

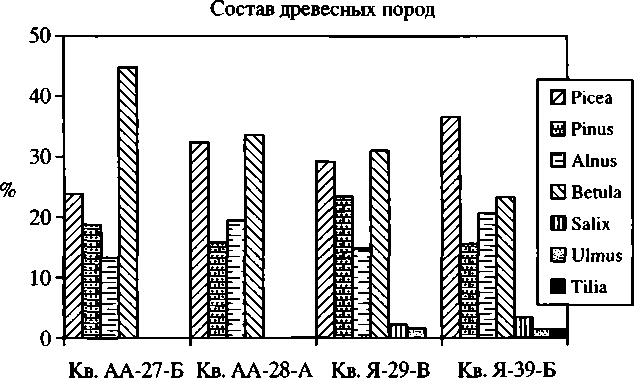

На рис. 1 видно, что некоторые отклонения от средних значений отчетливо проявляются в составе травянистых растений и в менее значимых колебаниях среди пыльцы древесных пород. При сравнении данных по горизонтальным пробам (рис. 1) с диаграммой по вертикальному разрезу (рис. 2) видно, что на поверхности раскопа в квадрате АА-27-Б (образец 2) оказа-

Рис. 1. Результаты спорово-пыльцевого анализа образцов, отобранных по поверхности раскопа 4 на поселении Минино I

□

Глубина, м

|

TH 1..... 1 1 1 |

|||||||||||||||||| i|i|hWii|i|i| ll*lllllllllllllll |

ITHTI |I||M,I lllll'l'lll 1 1 1 1 1 |

Литология |

||

|

— N) Ы |

№ образцов |

||||

|

0 о— < |

p |

■ё g .3 g |

|||

|

■ ° Picea |

|||||

|

"1 |

1 |

L |

- Pinus silvestris |

||

|

" ° Alnus |

|||||

|

- о Betula sec. Albae |

|||||

|

о Betula sec. Fruticosae |

|||||

|

о Salix |

|||||

|

о Ulmus |

|||||

|

о Tilia |

|||||

|

- 5 Poaceae |

|||||

|

- © Cyperaceae |

|||||

|

S Chenooodiaceae |

|||||

|

5 Artemisia |

|||||

|

- 5 Polygonum |

|||||

|

о Cannabaoeae/UTticaceae |

|||||

|

о Plantago |

|||||

|

5 Ranunculaceae |

|||||

|

о Rosaceae |

|||||

|

5 Rubus |

|||||

|

о Caryophyllaceae |

|||||

|

о Tritohum |

|||||

|

о Lmum |

|||||

|

S Apiaceae |

|||||

|

□ |

■ |

” о Cichoriaceae |

|||

|

Ц |

-© Asteraceae |

||||

|

о Centaurea cvanus |

|||||

|

Bryales |

|||||

|

° Sphagnum |

|||||

|

о Lycopodium clavatum |

|||||

|

1 1 |

о Lycop. comlanatum |

||||

|

-° Polypodiaceae |

|||||

|

Спорово-пыльцевой комплекс |

|||||

лись более древние слои, которые могут быть сопоставлены только с образцом 2 вертикального разреза. Здесь не только высоко участие пыльцы березы (Betula), но среди трав преобладает пыльца семейства цикориевых (Cichoriaceae).

При таком подходе каждая палинозона дает характеристику растительности для временного интервала менее 100 лет. Корреляция полученных данных позволяет выделить палинологические зоны, которые фиксируют одинаковые уровни по всем изученным стоянкам.

Палинологическая зона в Средневековье, таким образом, является самой дробной стратиграфической единицей, положение которой определяется также и данными абсолютного датирования и которая фиксирует иногда очень незначительные изменения природных условий, часто связанные с деятельностью человека.

В ходе выполнения настоящей работы для более развернутой расшифровки ископаемых палинологических спектров, а также для создания более полного банка данных, были предприняты дополнительные исследования по изучению поверхностных проб. Данные пробы были отобраны на различных элементах рельефа в хорошо изученном районе средневековых селищ в окрестностях п. Радонеж Московской обл. Здесь же А.Л. Александровским, Н.А. Крен-ке и С.З. Черновым (Бызова и др., 1993) была заложена серия разрезов по двум профилям с отбором проб на палинологический анализ из остаточно-пахотного горизонта почвы XVI в. Эти два близких по расположению профиля дали возможность не только установить особенности состава палинологических спектров разных по времени образования, но и выявить площадные различия в условиях внешней среды одного и другого временного среза. Кроме того, наличие столь последовательно отобранного материала из древнего пахотного горизонта впервые позволило определить состояние сохранности и вариабельность встречаемости пыльцы культурных злаков, нахождение в пробах целых пыльников или больших скоплений пыльцевых зерен.

При анализе палинологических данных, полученных по этим двум профилям, отчетливо видны индивидуальные особенности спектров, которые проявились не только в составе пыльцы древесных пород, но и в неодинаковом участии культурных злаков и сопутствующих сорных растений. Полученные данные позволяют более детально восстановить условия внешней среды древнего Радонежа и являются дополнительной основой для базы суб-фоссильных спектров лесной зоны.

Помимо изучения поверхностных проб в пределах лесной зоны Русской равнины была проделана работа по лесостепи в массивах дубовых и дубоволиповых лесов на территории заповедника “Лес на Ворскле”.

Государственный заповедник “Лес на Ворскле’’ расположен в южной подзоне лесостепной зоны европейской части России, в юго-западной части Белгородской обл., вблизи районного центра Борисовка, на правом берегу р. Ворсклы - притока Днепра. Основная территория занята 80-100-летними дубовыми лесами. Хорошо сохранившиеся участки 250-300-летней дубравы занимают около 160 га и представляют собой уникальный природный объект (Заповедники европейской части РСФСР, 1988).

Сосна У Злаки ^ Осоки ^ Разнотравье ) Звездчатка ^ Сныть

Пыльца древесных пород

Пыльца травянистых растений

Споры

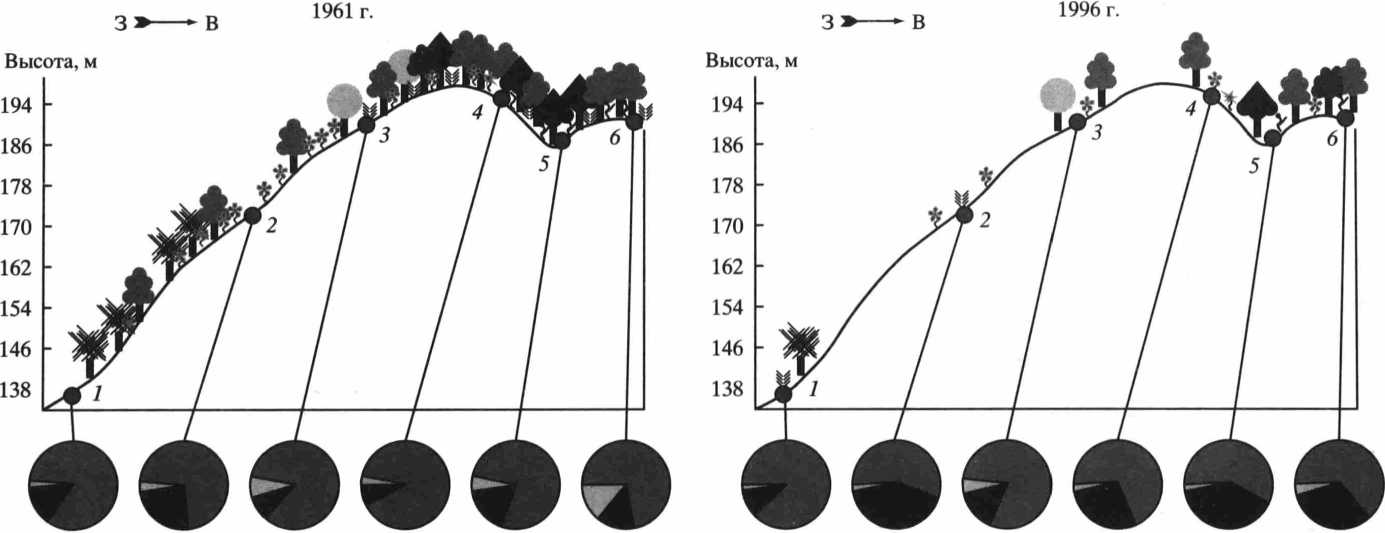

Рис. 3. Субрецентные спорово-пыльцевые спектры профиля через заповедник “Лес на Ворскле”

В 1961 г. были проведены палинологические исследования субрецент-ных спорово-пыльцевых спектров (СПС) (19 проб) по двум профилям, пересекающим заповедник с юга на север и с запада на восток (Сенкевич, Спиридонова, 1965). Спустя 35 лет был осуществлен отбор проб повторно. В задачи работы входило: выяснить, насколько изменился состав растительности в местах отбора проб; как он находит отражение в субрецентных СПС и сравнить СПС лесостепной дубравы “Лес на Ворскле” 1961 и 1996 гг. (Спиридонова, Денисенков, Чернова, 1999).

Отбор проб проводился в характерных точках рельефа: на дне Вервей-кового и Удодова яров, на берегах оврагов, на относительно ровных участках местности (1-Ш надпойменных террасах) в различных растительных ассоциациях из поверхностного слоя почвы с глубины 0-2 (5) см.

Профиль I проходит через весь заповедник с юга на север и имеет протяженность 4960 м. Начинаясь у уреза воды р. Ворсклы, он пересекает три надпойменные террасы.

Профиль П проходит с запада на восток вдоль Кутянского шляха и имеет общую протяженность 3,5 км. Профиль менее расчленен по сравнению с первым. Он начинается у реки в сосняке на аллювиальных песчаных отложениях, при подъеме из поймы пересекает I и П надпойменные террасы. Здесь сосняки сменяются разнотравной поляной с редкими дубами трехсотлетнего возраста. Далее профиль переходит в клено-дубняк. При спуске в овраг (Вервейков яр) на его склонах наблюдается преобладание липы в древостое с разнотравным покровом. Заканчивается профиль у домика (кордона) лесника - самой восточной точки на Ш надпойменной террасе в дубняке с разнотравьем.

При сравнении полученных результатов, начиная с названий изученных ассоциаций видно, что в их древесном ярусе сильных изменений не выявлено. В окружении точки 4 профиля I в 1961 г. - молодой дубняк с посадками ясеня, в 1996 г. - ясене-дубняк, где ясень входит в первый полог. Уже при сравнении материалов двух сроков геоботанического картирования (конец 1961 г. и 1984—1985 гг.) Ю.Н. Нешатаев (1986) указывал на исчезновение обильного подлеска из акации желтой (Caragana arborescens). В 1996 г. в местах отбора проб отмечено ее полное отсутствие. В травостое заметно сокращение роли ряда видов и среди них осоки волосистой (Carexpilosa). Раньше это был основной фоновый вид. В 1961 г. она определяет названия ассоциаций восьми точек, а в 1996 г. - только трех. В описаниях 1996 г. наиболее массовым и обильным видом является сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), также заметно увеличилась роль видов сорного разнотравья; будры плющевидной (Glechoma he de г асеа), подмаренника цепкого (Galium aparine), пупырника японского (Torilis japonica) и др. Наряду с осокой волосистой в травяном ярусе уменьшилась роль злаков, таких как мятлик дубравный (Роа nemoralis), мятлик узколистный (Роа angustifolia), полевица.

Растительные ассоциации мест отбора проб на профилях. Субрецентные СПС, представляющие многолетнюю осредненную совокупность пыльцы и спор, выраженную в виде соотношения компонентов (в процентах), в целом отражают характер растительности. Сравнение данных 1961 и 1996 гг. свидетельствует о соответствии общего состава СПС (рис. 3). Среди пыльцы древесных

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. пород преобладают пыльца сосны, так как она с 1896 г. повсеместно высаживалась на месте коренного леса, а также пыльца основных лесообразующих пород: дуба и липы. Пыльца вяза, ясеня, клена не находит адекватного отражения в СПС, она встречается единично не во всех пробах, что, возможно, связано с плохой сохранностью зерен в карбонатных почвах (щелочная среда).

В группе трав и кустарничков наблюдается большее разнообразие в СПС 1996 г. Наиболее четко реагирует на изменение характера растительности пыльца семейств злаковых, осоковых, гераниевых, лилейных, розоцветных, яснотковых. Лишь в некоторых пробах обнаружена единично пыльца зонтичных, хотя сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) является в 1996 г. фоновым видом. Вероятно, это вызвано тем, что это растение размножается в основном вегетативным способом. Пыльца семейства маревых (Chenopodiaceae) и полыней (Artemisia) явно заносного характера, так как марь, лебеда, полынь - широко распространенные анемофильные рудеральные виды. Из споровых чаще всего в образцах встречаются зеленые мхи (Bryales), папоротники семейства Polypodiaceae.

Наибольшее соответствие состава СПС 1961 и 1996 гг. наблюдается на склонах (профиль I: пробы 9, 10; профиль П: проба 5), наименьшее - на днищах оврагов (профиль I: образцы 6, 8), а наиболее полно растительный покров нашел свое отражение в субрецентных СПС центральной части лесного массива.

Исследования дали представление о современных поверхностных пробах и позволили получить материал по тем же точкам с интервалом в 25 лет. Эти данные не только фиксировали устойчивость состава спектров на протяжении этого отрезка времени, но и отражали определенные трансформации среди элементов леса и травянистых растений, в основном связанные с хозяйственной деятельностью человека.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КЛИМАТА И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Одной из глобальных экологических проблем для всех археологических культур является возможность определения возраста культурных остатков на фоне особенностей природной среды прошлого, включая климат и характер растительного покрова. Для более древних культур фиксация климатических показателей определялась чаще всего данными палинологического анализа и значениями абсолютного датирования, где ошибка метода иногда составляла более 100 лет. Для такого близкого к нам времени, каким является средневековье, характер растительного покрова, зафиксированный палинологическими данными, отражает также и антропогенные изменения экосистемы, а отсюда возможны искажения показателей климата. Данные по С14 можно использовать только как ориентировочные датировки. При наших исследованиях встает вопрос, как наиболее объективно оценить возраст событий, происходивших в Средневековье? По мнению ряда отечественных (Ваганов, Шиятов, Мазепа, 1996, Ловелиус, 1970; 1979) и зарубежных (Fritts, 1976; 1991)

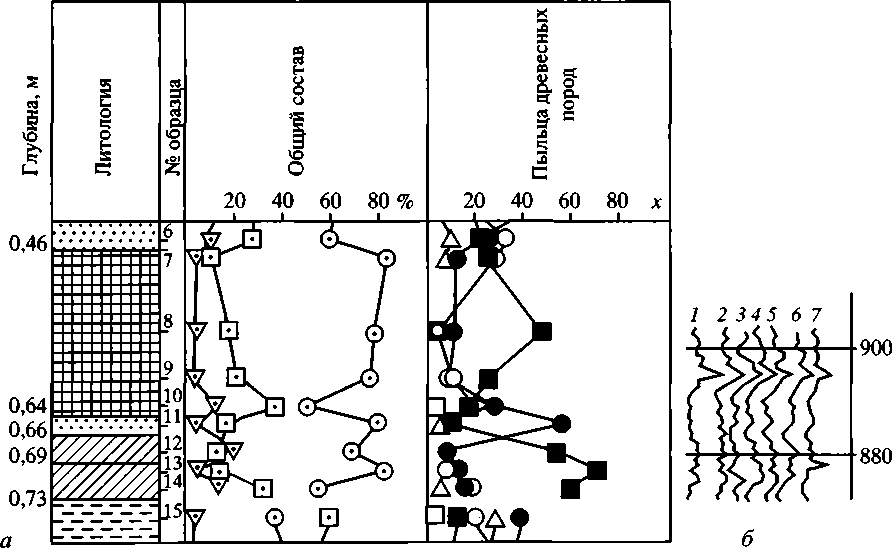

исследователей, древесно-кольцевая хронология, или дендрохронология, обладает наиболее точным и сильным климатическим сигналом. Они считают, что при помощи этого анализа можно производить реконструкцию многих важных климатических и гидрологических характеристик. Основными из них являются определение температуры воздуха в различные сезоны и за год, количество осадков в различные сезоны, повторяемость и интенсивность засух, колебания уровня озер, повторяемость заморозков в течение вегетационного периода и др. Эта особенность метода особенно хорошо разработана и имеет наибольшее применение для эпохи Средневековья в пределах лесной зоны Русской равнины. Реакция лесных экосистем, где роль антропогенного фактора по сравнению с другими ландшафтными зонами была минимальна, происходит медленнее по сравнению с лесостепными биогеоценозами и находит отражение в годовом приросте отдельных деревьев и целых массивов. Эти изменения хорошо фиксируются данными дендрохронологии. Такой метод для определения возраста памятников широко используется в Лаборатории естественнонаучных методов РАН Н.Б. Черных и А.А. Карпухиным. При значительных влияниях человека на природную среду около поселений палинологический метод и результаты датирования памятников по С14 не всегда позволяют точно датировать возраст поселений средневекового времени. В связи с этим для оптимального выхода из создавшегося положения представляется, что дендрологические шкалы могут быть использованы для датирования палинологического материала, особенно наиболее крупных переломных событий природного характера (рис. 4). Это на-

Рис. 4. Пример сопоставления спорово-пыльцевых диаграмм и кривых роста годичных колец дерева а - фрагмент спорово-пыльцевой диаграммы по разрезу 4 на Рюриковом Городище; б - кривые роста годичных колец дерева из Рюрикова Городища (Черных, 1996)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. правление, конечно, требует еще специальных дополнительных исследований. Пока же проблема фиксации детальных изменений климата и определения возраста средневековых памятников не может быть окончательно решена без применения других контролирующих методов, в том числе и дендрохронологии, особенно по тем регионам, по которым уже созданы дендрохронологические шкалы.

ВОЗМОЖНОСТИ ФИКСАЦИИ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Благодаря перечисленным выше особенностям информации, которая заложена в палинологических спектрах, стала возможна работа не только по определению палеогеографических условий формирования отдельных слоев на многослойных памятниках, где они хорошо прослеживаются по площади, но и на стоянках, где отсутствуют стерильные прослои и различные культурные слои плохо разделяются по разрезу.

Для более углубленного исследования особенностей формирования культурного слоя на памятниках Средневековья и более ранних эпох образцы отбирались не только по вертикальной стенке раскопа, но и по вскрытой горизонтальной поверхности слоя в пределах всего раскопа. Полученные материалы также дают возможность более объективно судить об изменении природных условий во время формирования различных культурных слоев. Такая работа была проведена на поселении Минино I в Вологодской обл. Это было необходимо из-за малой мощности самого слоя и для фиксации одновозрастных уровней на поселении, о чем уже упоминалось выше (см. рис. 1; 2). В самое последнее время для более углубленного изучения культурного слоя и особенностей хозяйственной деятельности людей на поселениях Средневековья стали исследовать методом палинологического анализа слои из заполнения хозяйственных ям. Полученные результаты свидетельствуют о том, что палинологический анализ может иногда достаточно определенно указывать на хозяйственное использование изученных ям и фиксировать время начала их заполнения.

Анализ полученных палинологических спектров показывает, что кажущаяся одномоментность формирования поверхности культурного слоя, вскрытого раскопом, не всегда является таковой. Чаще всего изученные пробы имеют разный состав. Этот вывод особенно важен для археологических памятников близкого к нам времени, где удается выявить климатические колебания и изменения природной среды очень коротких отрезков времени, а также особенности хозяйственного уклада изучаемого поселения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКЛАДЕ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Разработка и дальнейшее совершенствование этой проблемы особенно важно для Средневековья.

Признание существования земледелия на исследованной территории только по данным палинологии и сейчас остается достаточно сложным методическим вопросом, связанным не только с особенностью морфологии пыльцы злаков, но и с условиями ее захоронения и сохранности. В первую очередь это относится к различным погребенным почвам, где часто из-за высокого химизма среды происходит частичное разрушение пыльцы злаков или она теряет объемность, превращаясь в смятый кусочек органической ткани, когда даже трудно определить ее размеры. Вместе с тем, работы многих палинологов у нас и за рубежом, а также результаты, которые были получены в нашей лаборатории в последние годы, заставляют с оптимизмом относиться к разрешению этой проблемы. Учитывая не только морфологические особенности культурных злаков, но и определяя набор сопутствующих посевам сорняков, а также характер скоплений этой пыльцы в образцах, можно с определенной долей уверенности судить о существовании земледелия на изучаемой территории. Кроме этого местоположение пашни на поселении иногда удается зафиксировать по следам от сохи в вертикальном разрезе пахотного слоя.

Постоянное накопление нового фактического материала по памятникам этого возраста в условиях различных ландшафтных зон дает возможность более определенно говорить о культуре земледелия в отдельные отрезки времени позднего голоцена, определяя также появление перелогов на определенных стадиях развития хозяйственной деятельности человека или фиксируя ее завершение на данной территории.

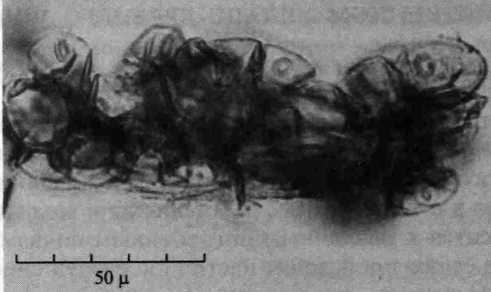

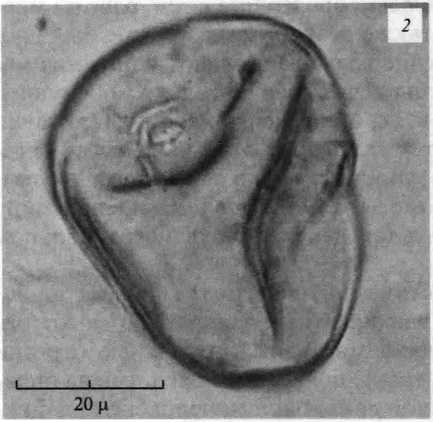

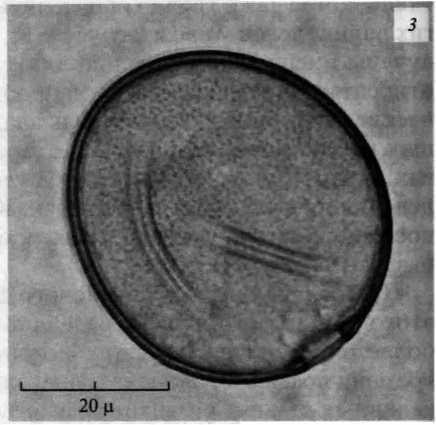

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЫЛЬЦЫ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ

Пыльца злаков очень однообразна по морфологическому строению, что затрудняет ее видовое определение. Размеры пыльцевых зерен довольно сильно варьируют - от 16 до 122 ц (рис. 5). Скульптура или какие-либо другие образования на теле зерна отсутствуют, и только при очень большом увеличении (при иммерсии - х 1000) их можно заметить на внутреннем слое оболочки.

Вопросами видовых определений и возможностями нахождения диагностических различий пыльцы культурных и дикорастущих злаков занимались Г. Эрдтман (Erdtman, 1944), Ф. Фирбас (Fir has, 1937), Л.А. Куприянова (1945), Г.В. Федорова (1959), М.А. Гуман (1978) и ряд других исследователей. Чаще всего многие авторы подразделяли пыльцу злаков на три группы.

В первую группу вошла в основном пыльца культурных злаков, средняя вели чин а пыльцевых зерен которых превышает 40 ц. Вторая группа включает главным образом пыльцу культурных злаков, частично сопровождающих

Рис. 5. Микрофотографии пыльцы культурных злаков

их сорных злаков и пыльцу дикорастущих злаков. Средняя величина зерна пыльцы этой группы - 35-40 ц.

Третья группа состоит преимущественно из пыльцы дикорастущих злаков, включая только пыльцу пшеницы однозернянки Triticum топососсит и некоторых видов ячменя. Средняя величина зерна пыльцы 32-35 р..

Из работы JI.А. Куприяновой (1945) помимо классификации морфологических особенностей пыльцы злаков следуют важные выводы о том, что только пыльце культурных злаков присуща яйцевидная форма зерен, и поры расположены на широком ее конце. Иногда встречается пыльца с двумя порами.

В водных отложениях и торфяниках пыльца культурных злаков почти не отличается от эталонных образцов, и ее определение проще, чем в других типах отложений. Пыльца культурных злаков, обнаруженная около древних поселений в почвах разного возраста, как в степной, так и лесной зонах, почти всегда помимо одиночных зерен присутствует в больших скоплениях. Этот диагностический признак очень помогает для дальнейших более углубленных определений видовой принадлежности пыльцы

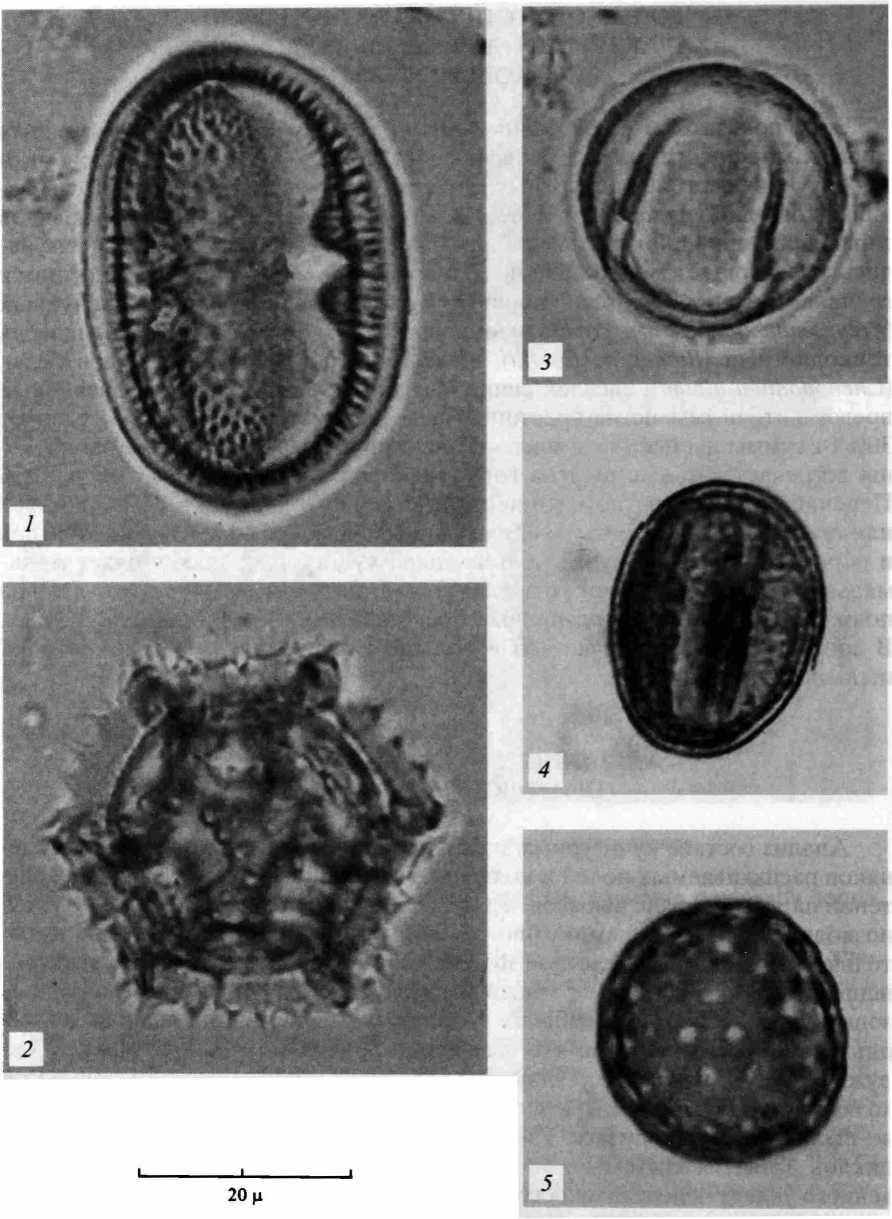

РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩИХ СОРНЯКОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР

Этот показатель имеет очень большое значение не только в сложных случаях морфологического определения пыльцы культурных злаков, но и для изучения состояния пахотных угодий в различные периоды существования какого-либо поселения. Наиболее отчетливо значение отдельных видов сорных растений проявилось при изучении средневековых селищ, где изучались культурные слои большой мощности. Наиболее часто встречаются гречиха (Fagopirum), горец птичий (Polygonum aviculare), горец почечуйный (Polygonum persicaria), горец вьюнковый (Polygonum convolvulus), щавель тонколистный (Rumex acetosella), щавель кислый (R. acetosa), марь белая (Chenopodium album), василек синий (Centaurea cyanus), а также различные представители семейства крестоцветных, роль которых иногда составляет 30% от суммы пыльцы травянистых растений (рис. 6). В спектрах лесной зоны встречается также пыльца горца живородящего (Polygonum viviparum). Перечисленные виды помимо непосредственного участия в самих посевах или по окрайкам полей часто образовывали своеобразные синузии на парах и перелогах. В этом случае роль пыльцы культурных злаков будет минимальна. На парах и залежах появляется, а иногда и господствует, пыльца подмаренника (Galium), различных представителей семейства цикориевых. В спектрах залежных участков в большом количестве известны находки пыльцы ив и ольхи.

ЦИКЛИЧНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Анализ состава культурных злаков, процентное участие в спектрах сорняков распахиваемых полей и появление на отдельных уровнях сорных растений паров, залежей, выпасов, а затем и нарушенных естественных угодий, позволили выявить динамику биогеосистем, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В лесной зоне при установлении антропогенных изменений важную роль играет также установление факта сведения коренных зональных лесов и замещения их вторичными березовыми, осиновыми или ольховыми сообществами, что неминуемо приводило к заболачиванию окружающей территории и ухудшению пахотного клина. Все эти особенности хозяйственной деятельности человека отчетливо прослеживаются на спорово-пыльцевых диаграммах. Таким образом, мы подошли к установлению циклов развития системы землепользования и определению черт хозяйственного уклада человека на поселениях. Таких циклов на средневековых селищах чаще всего отмечается несколько, что можно проследить по материалам Нефедьева Вологодской обл. и Радонежа под Москвой (Бызова и др., 1993) (рис. 7). Только в периоды разрухи (XVI в. и начало XVII в.) или рационального природопользования (начало XIV в.) ископаемые палинологические

Рис. 6. Микрофотографии пыльцы сорных растений

1 - Centaurea (василек); 2 - Cichoriaceae (сем. цикориевых); 3 - Rumex (щавель); 4 - Polygonaceae (сем. гречишных), 5 - Сgenopodiaceae (сем. маревых)

I тип хозяйствования (XIII, XIV, XIX вв.)

П тип хозяйствования (вторая половина XVII в.)

Вторая половина XV в., середина XVI в.

Коренные хвойно-

Коренные хвойно

березовые леса

20%

19%

Оптимальное сочетание экосистем в ландшафте

Неблагоприятное сочетание экосистем в ландшафте

Рис. 7. Цикличность землепользования в Радонеже в Средневековье спектры приближались к зональным типам и, наоборот, при интенсивном, иррациональном хозяйствовании наблюдаются резкие отклонения состава спектров от естественных зональных типов, что неминуемо приводило к упадку хозяйственного освоения территории.

Использование различных методических приемов позволяет заметно расширить круг экологических и стратиграфических проблем, решаемых в археологии при помощи палинологического анализа. Определенным достижением является возможность детального изучения близкого к нам времени, каким является Средневековье. Палинологические исследования на археологических объектах Средневековья позволяют создать целостную концепцию взаимодействия человека и природы, наиболее полно понять характер изменений природной среды, связанных с глобальными причинами или локальными условиями, обусловленными хозяйственной деятельностью человека, а также установить степень воздействия человека на окружающую среду. Таким образом, палинологический анализ можно рассматривать как один из методов более углубленного изучения прошлого.

Список литературы Новые методические направления в палинологии при исследовании археологических памятников средневековья

- Алешинская А.С., Спиридонова Е.А., 2002. Изменения природной среды и влияние на нее человека в окрестностях г. Коломны в железном веке и средневековье (по данным палинологического анализа)//КСИА. Вып. 213.

- Бызова Е.Г., Кренке Н.А., Спиридонова Е.А., Чернов С.З., 1993. Средневековый Радонеж: археологический, палинологический и геоботанический подходы к изучению ландшафтов//Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной Европы. М.

- Ваганов Б.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С., 1996. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск.

- Гуман М.А., 1978. Антропогеновые изменения растительности юга Псковской области в голоцене//Ботанический журнал. № 10. Т. 63.

- Заповедники европейской части РСФСР, 1988. Ч. II./Отв. ред. В.Б. Соколов, Е.В. Сыроечковский. М.

- Куприянова Л.А., 1945. О пыльце однодольных растений//Советская ботаника. Т. 13. № 3.

- Ловелиус Н.В., 1970. Теплообеспеченность гор Путорана и ледовитость Балтики//Изв. ВГО. Т. 102. Вып. 1.

- Ловелиус Н.В., 1979. Изменчивость прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий. Л.

- Нешатаев Ю.Н., 1986. Геоботаническая характеристика типов леса заповедника «Лес на Ворскле»//Комплексные исследования биогеоценозов лесостепных дубрав. Л.

- Сенкевич М.А., Спиридонова Е.А., 1965. Результаты спорово-пыльцевого анализа поверхностных проб и почвенных шурфов заповедника «Лес на Ворскле»//Проблемы палеогеографии. Л.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 1996. Особенности формирования и структуры растительного покрова Волго-Окского междуречья в эпоху мезолита//Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 2.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 1999. Периодизация неолита-энеолита Европейской России по данным палинологического анализа//РА. № 1.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 2004. Динамика природной среды Волго-Окского междуречья с I тысячелетия до н.э. по II тысячелетие н.э.//РА. № 3.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д., 2005. Особенности природной среды в окрестностях Рюрикова городища и воздействие на нее человека в средневековье//Археология и естественнонаучные методы. М.

- Спиридонова Е.А., Денисенков В.П., Чернова Е.И., 1999. Формирование субрецентных спорово-пыльцевых спектров в заповеднике «Лес на Ворскле»//Вестник СПбГУ. Сер. 7. Вып. 4 (№ 28).

- Федорова Г.В., 1959. Некоторые особенности пыльцы культурных злаков//Тр. Ин-та геогр. АН СССР. Вып. 77.

- Черных Н.Б., 1996. Дендрохронология и археология. М.

- Firbas F., 1937. Der pollenanalytische Nachweis des Getreidebaues//Zeitschr. Bot. Bd 31.

- Fritts H.C., 1976. Tree-rings and climate. London; New York; San Francisco.

- Fritts H.C., 1991. Reconstruction of large-scale climatic patterns from tree-ring data. A diagnostic analysis. Tucson; London: Arizona.