Новые находки антропоморфных статуэток северокавказской культуры в Центральном Предкавказье

Автор: А. А. Клещенко, Я. Б. Березин, В. А. Бабенко, А. Р. Канторович, В. Е. Маслов

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

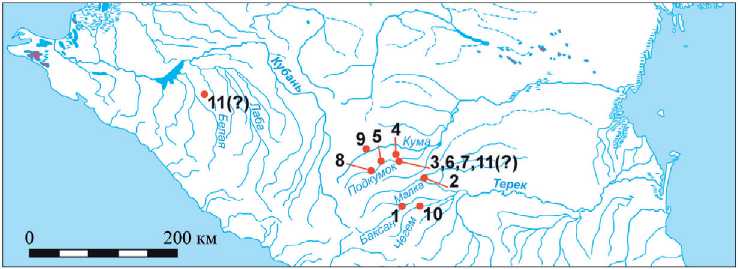

Статья посвящена публикации погребальных комплексов с алебастровыми и глиняными антропоморфными статуэтками развитого и позднего этапов северокавказской культуры (XXVIII – нач. XXV в. до н. э.), обнаруженными в Центральном Предкавказье в 2000–2014 гг. В работе приводятся описание и датировка пяти погребений, содержавших 14 таких статуэток (рис. 1–3). На основе анализа общей источниковой базы (9 погребений, 21 статуэтка) рассматриваются закономерности расположения захоронений со статуэтками в насыпях курганов и самих статуэток внутри погребений, возрастной состав погребенных, классификация статуэток по материалу изготовления, форме, размерам и орнаментации (рис. 5). Далее приводятся аргументы в пользу происхождения антропоморфных статуэток северокавказской культуры от культовой пластики так называемого серезлиевского типа Северного Причерноморья (конец IV тыс. до н. э.). В заключение на основе картографирования находок статуэток на территории Центрального Предкавказья (рис. 4) предлагается название для данной серии культовых предметов: статуэтки «подкумского» типа.

Северокавказская культура, Центральное Предкавказье, антропоморфные статуэтки, подкумский тип, серезлиевский тип

Короткий адрес: https://sciup.org/143176900

IDR: 143176900 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.30-49

Текст научной статьи Новые находки антропоморфных статуэток северокавказской культуры в Центральном Предкавказье

Среди погребального инвентаря эпохи средней бронзы Предкавказья можно выделить несколько категорий культовых предметов: роговые и бронзовые булавки, каменные топоры и терочники-куранты, керамические курильницы, модели люлек и другие. К отдельной категории относятся антропоморфные статуэтки, встречающиеся в погребениях северокавказской культуры (далее – СКК) перв. пол. III тыс. до н. э.

На своеобразие культовой антропоморфной пластики этого времени впервые обратил внимание Н. И. Веселовский, опубликовавший несколько алебастровых и глиняных статуэток из раскопок 1909 г. в Ульском ауле ( Веселовский , 1910). Следует отметить, что ульский комплекс является уникальным: за более чем 100-летнюю историю полевых исследований на Северном Кавказе статуэток, подобных ульским, в курганных погребениях эпохи средней бронзы не обнаружено. В этой статье среди прочих аналогий впервые упомянута статуэтка в виде «четырехгранного столбика с постаментом и насечками по плоскостям» из раскопок В. Р. Апухтина 1902 г. под Пятигорском (Там же. С. 2).

Второй и последней к настоящему времени работой по антропоморфной пластике эпохи средней бронзы Северного Кавказа стала работа А. Л. Нечи-тайло, собравшей и проанализировавшей уже 8 алебастровых статуэток – в том числе две оригинальные из Ульского могильника ( Нечитайло , 1978). Кроме двух последних это упомянутая Н. И. Веселовским статуэтка из-под Пятигорска, выставленная в основной экспозиции ГИМ и обозначенная как находка из могильника Константиновское плато (кург. 1, ящик 2) (Бронзовый век…, 2013. С. 419); статуэтка из раскопок 1951 г. на том же Константиновском плато (кург. 1, погр. 2) ( Гумилевский , 1951. Рис. 16; Нечитайло , 1978. С. 179. Рис. 1: 2 ); статуэтка из Суворовского могильника (кург. 16, погр. 3) ( Нечитай-ло , 1978. С. 179. Рис. 1: 6 ); две фигурки из раскопок 1974 г. у с. Лечинкай (кург. 11, погр. 2) ( Чеченов, Батчаев , 1975. Рис. 141; 142; Нечитайло , 1978. С. 179. Рис. 1: 4, 5 ); наконец, происхождение еще одной статуэтки ( Нечитайло , 1978. С. 179. Рис. 1: 4, 6 ) неясно. А. Л. Нечитайло утверждала, что, согласно каталогу ГИМ, статуэтка найдена при раскопках Н. И. Веселовского 1906 г. у станицы Бжедуховской в нижней части бассейна р. Белой, однако, судя по опубликованным данным того же каталога ГИМ, она происходит из могильника на Константиновском плато (Бронзовый век…, 2013. С. 419). С учетом того, что в статье 1910 г. Н. И. Веселовский эту «свою» находку не упоминает, а остальные достоверные случаи обнаружения статуэток такого типа связаны исключительно с Центральным Предкавказьем, версия с Константиновским плато представляется более актуальной.

Здесь следует упомянуть еще один комплекс из раскопок А. П. Рунича 1975 г. При доследовании разрушенного кургана у совхоза «Тепличный» в г. Кисловодске было обнаружено погребение СКК в каменном ящике. Скелет лежал вытянуто головой на северо-северо-восток. В состав инвентаря входили бронзовые предметы: молоточковидные булавки, подвески и кованые орнаментированные бляхи. В юго-западном углу находился предмет из необожженной глины в виде песта. Верхняя часть его не сохранилась. Диаметр основания – 9 см, высота сохранившейся части – 5,5 см ( Рунич , 1976).

Следующая серия находок антропоморфных статуэток в погребениях СКК относится уже к раскопкам 2000–2014 гг.

Новые находки антропоморфных статуэток северокавказской культуры

«Кёнделенская I», курган № 423, погребение № 13 .

Курганная группа «Кёнделенская I» находится в среднем течении р. Баксан (у впадения в нее р. Кёнделен). В 2014 г. экспедицией ИА РАН было исследовано пять курганов могильника ( Клещенко , 2015). В частности, в кургане № 423 было открыто 19 погребений СКК (в том числе основное), в одном из которых была обнаружена алебастровая антропоморфная статуэтка.

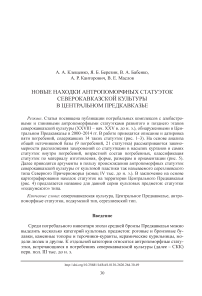

Погребение № 13 – впускное, обнаружено к северу от центра кургана. Яма прямоугольной формы, размерами 1,9 × 1,4 м, ориентированная по оси запад – восток (рис. 1: I ), была завалена камнями (рис. 1: I-3 ). Костных останков на дне не обнаружено, но, судя по размеру ямы, данное захоронение могло принадлежать ребенку, скелет которого совершенно истлел. Косвенно это подтверждается наличием пятна охры в западной части ямы (рис. 1: I-4 ), так как для большинства северокавказских погребений могильника характерна ориентировка головой на восток и посыпка охрой в районе стоп.

В центральной части ямы обнаружены полированный сверленый топор из темно-зеленого серпентинита длиной 14,4 см1 (рис. 1: I-1 ) и орнаментированная алебастровая антропоморфная статуэтка (рис. 1: I-2 ), представляющая собой усеченный конус на полуэллипсоидном постаменте. Высота статуэтки – 6,2 см, диаметр конуса – 1,2–2,2 см, размеры основания – 4,5 × 3 × 2,2 см. Коническая часть очень четко отделена от основания и украшена прочерченным орнаментом. Три четверти боковой поверхности покрыты 16–18 горизонтальными рядами ломаных линий, включающих в нижней части до 9 зигзагов. Зона ломаных линий по бокам отделена от условной «лицевой» части двумя вертикальными, а снизу – тремя-четырьмя горизонтальными линиями по окружности основания. На верхней площадке усеченного конуса еще более тонкими линиями нанесен орнамент в виде «елочки»: центральная хорда c отходящими от нее симметричными косыми линиями (по 5 или 6 с обеих сторон от хорды).

Стратиграфические наблюдения позволяют отнести комплекс со статуэткой к позднему этапу СКК (XXVI – начало XXV в. до н. э.2).

«Марьинская-5», курган № 1, погребение № 26 .

В 2009 г. Ставропольская археологическая экспедиция МГУ провела раскопки кург. № 1 могильника «Марьинская-5», находившегося на правом берегу р. Куры (отток р. Малка) к северо-востоку от станицы Марьинской ( Канторович, Маслов , 2012). Основное ядро кургана – три насыпи с высокими выложенными из галечных камней крепидами, возведенные поэтапно в эпоху ранней

Рис. 1. Чертежи и находки погребений с антропоморфными статуэтками: «Кёнделенская I» 423/13 ( I ) и «Марьинская-5» 1/26 ( II )

I : 1 – каменный топор; 2 – алебастровая статуэтка; 3 – камни; 4 – охра

II: 1 – глиняная статуэтка; 2 – мергелевая подвеска; 3 – глиняное пряслице; 4 – камни; 5 – древесный тлен бронзы племенами майкопской культуры, совершившими здесь 6 захоронений на протяжении примерно трехсот лет (Канторович и др., 2013). Основание третьей крепиды было прорезано по кругу серией из 16 захоронений СКК, перекрытых грунтовыми досыпками, образовавшими четвертую насыпь.

Погребение № 26 было впущено в юго-восточный сектор насыпи. Оно пробило верхнюю и среднюю каменные крепиды и было заглублено в материк. Захоронение представляло собой яму с заплечиками, ориентированную по линии юго-запад – северо-восток (рис. 1: II ). Верхняя яма имела форму трапеции со скругленными углами, расширявшейся к северо-западу. Длинной осью яма была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад, размеры ее – 2,1 × 1,8 м, глубина до уровня заплечиков – 0,7 м. Нижняя яма прямоугольной формы размерами 1,4 × 0,5 м и глубиной 0,4 м. В юго-восточной части заплечиков зафиксированы камни и следы деревянного тлена от перекрытия (рис. 1: II-4, 5 ). На дне ямы находился скелет ребенка (длиной около 1 м) в положении вытянуто на спине, головой на северо-восток. На дне также отмечены следы желто-коричневого органического и белесого (камышового) тлена.

У правой бедренной кости обнаружена антропоморфная статуэтка, сделанная из хорошо отмученного необожженного суглинка или глины, вероятно, с естественной примесью мелкого песка. Она имеет форму усеченного конуса, который плавно переходит в широкое усеченно-биконическое основание с хорошо выделенной гранью в верхней части (рис. 1: II-1 ) и уплощенным основанием с нечеткими границами. На поверхности основания видны следы заглаживания в виде углубленных тонких бороздок. Общая высота – 3,4 см, диаметр конуса – от 0,6 см, максимальный диаметр основания – 2 см. По верхней части боковой поверхности конуса нанесены две или три горизонтальные незамкнутые прочерченные линии, а на площадке усеченного конуса – орнамент в виде хорды c отходящими от нее симметричными косыми линиями (по 4–5 с обеих сторон). С внутренней стороны у правого запястья лежал мергелевый дисковидный предмет (3,3 × 0,8 см) с круглым отверстием (рис. 1: II-2 ). Под мизинцем правой руки (рис. 1: II-3 ) находился предмет из необожженной глины, похожий на пряслице (распалось при снятии).

Судя по тому, что рассматриваемое погребение непосредственно перекрывало захоронение № 16 с развитой гарнитурой украшений «северокавказского стиля», его следует отнести к позднему этапу СКК (XXVI – начало XXV в. до н. э.).

«Константиновская X», курган № 1, погребение № 10 .

Одиночный курган «Константиновская X » находился на правом коренном берегу р. Подкумок в 1 км от ее русла и в 2,3 км к юго-востоку от ст. Константиновская и был исследован экспедицией ГУП «Наследие» в 2013 г. ( Березин , 2019). Из 17 обнаруженных в кургане погребений 14 (в том числе основное) относились к СКК.

Впускное погр. № 10, расположенное в юго-восточной части кургана, представляло собой яму с заплечиками, от которой удалось проследить нижнюю яму и лежавшую на заплечике деревянную плаху поперечного перекрытия. Нижняя часть конструкции – подпрямоугольная со скругленными углами яма, ориентированная по оси северо-восток – юго-запад (рис. 2: I ). Размеры ее – 1,1 × 0,5 м, глубина от уровня фиксации – до 0,34 м. Скелет ребенка лежал в слабоскорченном

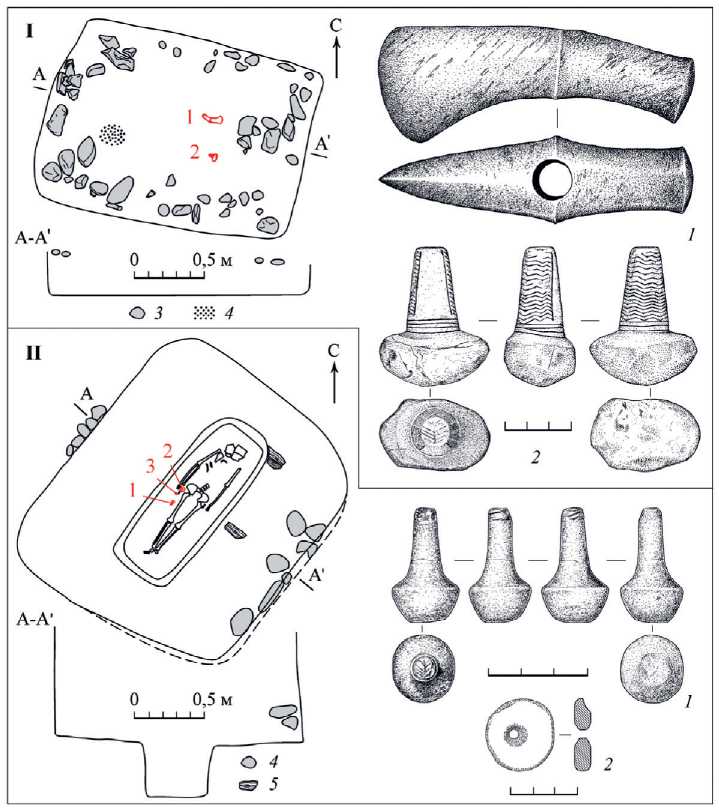

Рис. 2. Чертежи и находки погребений с антропоморфными статуэтками: «Константиновская X» 1/10 ( I ) и «Иноземцево-1» 1/16 ( II )

I : 1а–е – алебастровые статуэтки; 2 – роговая булавка; 3 – бронзовые обоймы; 4 – галька; 5 – керамическое изделие; 6 – кусок смолистого вещества; 7 – коричневый тлен

II: 1 – каменная статуэтка; 2 – керамический сосуд; 3 – фаянсовый бисер; 4 – кусок смолистого вещества; 5 – камни; 6 – древесный тлен; 7 – белесый тлен положении на левом боку с небольшим разворотом на спину, головой на северо-восток. На дне зафиксирована меловая подсыпка, покрытая тленом подстилки коричневого цвета (рис. 2: I-7). Кости предплечья были покрыты плотным слоем ярко-красной охры. Охра зафиксирована и около берцовых костей, таза и у затылочной кости. На правом тазобедренном суставе (рис. 2: I-6) обнаружен кусок смоловидного вещества черного цвета.

В ногах погребенного была помещена группа предметов из шести алебастровых антропоморфных статуэток (рис. 2: I-1 ), плоской необработанной кварцитовой гальки (рис. 2: I-4 ) и керамической модели колыбели (рис. 2: I-5 )3. Большинство предметов располагались в один слой на дне ямы, поверх них лежала лишь самая крупная из статуэток. В нижнем слое две более крупные статуэтки были уложены «валетом», а с запада к ним примыкали три статуэтки поменьше, направленные основаниями от центра скопления.

Первая, самая крупная, статуэтка (рис. 2: I-1а ) имела вид усеченного конуса на невысоком основании в виде неровного параллелепипеда. Переход от конической части к основанию четко не выделен. Общая высота предмета – 14,3 см, диаметр конической части – 2,1–4,5 см. Размеры основания – 7,5 × 4,7 × 3 см. Боковая поверхность конуса на ¾ украшена горизонтальным прочерченным орнаментом из 35–40 почти горизонтальных рядов ломаных линий, включающих по 5 зигзагов. «Лицевая» часть ограничена двумя вертикальными заштрихованными фризами. При переходе от конуса к основанию под орнаментированной частью конуса были нанесены разнонаправленные наклонные линии, а под «лицевой» – сетка из порядка 40 квадратов (10 × 4 см). На верхней площадке усеченного конуса был нанесен орнамент в виде «елочки» (на рисунке не отображен).

Вторая статуэтка (рис. 2: I-1б ) имела схожую форму, но основание ее более высокое, а переход к нему от конуса выражен довольно четко. Общая высота предмета – 10,8 см. Коническая часть несколько уплощена: размеры – от 2,5 × 2,1 см (у основания) до 1,7 × 1,5 см (в верхней части). Размеры основания – 4,3 × 3,7 × 2,3 см. Прочерченный орнамент этой фигурки отличается тем, что ломаные линии здесь нанесены вертикально. Так как часть орнамента была утрачена, можно предположить, что таких линий было четыре. Сохранившиеся две ломаные линии имеют по 8 и 14 зигзагов. «Лицевая» часть ограничена по бокам одиночными вертикальными линиями, а снизу подчеркнута тремя горизонтальными полосками. На верхней площадке усеченного конуса нанесен плохо сохранившийся «елочный» орнамент. Данный экземпляр интересен еще и тем, что лицевая и тыльная грани основания также орнаментированы. Рисунок на задней части сохранился плохо, а на передней он имеет вид вертикальных «песочных часов», заполненных «паркетным» орнаментом. По бокам эта композиция ограничена двумя и тремя вертикальными линиями.

Третья статуэтка (рис. 2: I-1в) – усеченный конус на полуэллипсоидном постаменте. Высота фигурки – 10,8 см. Коническая часть уплощена, переход от нее к основанию выделен четко. Размеры конуса – от 3,1 × 2,3 см до 2,3 × 1,7 см. Большая часть основания утрачена. Реконструируемые размеры его – 4,6 × 3 × 2,6 см. Статуэтка не орнаментирована.

Четвертая статуэтка (рис. 2: I-1г ) имела стандартную форму в виде усеченного конуса на высоком основании. Переход от конуса к основанию плавный. Высота фигурки – 5,4 см, диаметр конической части – 0,9–1,5 см, размеры основания – 2,4 × 1,8 × 1,3 см. Коническая часть статуэтки украшена прочерченным орнаментом: ¾ боковой поверхности покрыты 17–19 горизонтальными рядами ломаных линий, включающих до 4 зигзагов. «Лицевая» часть оформлена аналогично второй статуэтке. На верхней площадке усеченного конуса нанесен орнамент в виде хорды, перечеркнутой шестью короткими перпендикулярными черточками.

Пятая и шестая статуэтки сохранились во фрагментах. Одна из них (рис. 2: I-1д ) по форме и отсутствию орнамента очень близка третьей статуэтке, но в два раза меньше. Верхняя ее часть утрачена. Высота сохранившегося фрагмента – 3,7 см, диаметр конуса у основания – 1,4 см, размеры постамента – 2,7 × 1,5 × 1,4 см. Еще одна статуэтка (рис. 2: I-1е ) практически полностью разрушилась. Размеры ее сохранившейся конической части – 2,3 × 1,4 × 1,4 см. Орнамент не просматривается.

На обоих запястьях находились фрагментированные обоймочки из бронзового кованого листа (рис. 2: I-3 ). Размеры их – до 3,5 × 0,8 см × 0,3 см. В норе у левого локтя была обнаружена роговая молоточковидная булавка с резным геометрическим орнаментом (рис. 2: I-2 ). Нижняя, неорнаментированная, часть обломана. Стержень булавки прямой, молоточковидные отростки редуцированы. Длина булавки – 6,5 см, диаметр стержня – 0,8 см. Основной орнаментальный мотив – фриз в виде заштрихованного вертикального зигзага, опоясывающего стержень.

Стратиграфическая и планиграфическая позиция погребения № 10 не позволяет соотнести его с определенным этапом СКК. Не уточняют датировку погребения и сопутствующие статуэткам предметы: роговые булавки такого вида и бронзовые обоймочки встречаются как на развитом, так и на позднем этапах эволюции культуры. Таким образом, датировка данного комплекса может быть определена широко: в рамках XXVIII – начала XXV в. до н. э.

«Иноземцево-1», курган № 1, погребение № 16 .

Могильник «Иноземцево-1» расположен к северо-востоку от пос. Иноземце-во, в 7 км к северу от русла р. Подкумок. Курган 1 был исследован в 2000 г. экспедицией ГУП «Наследие» ( Березин , 2001). В кургане было обнаружено 29 погребений, 25 из которых достоверно относились к СКК.

Впускное погр. № 16 (рис. 2: II) располагалось в 5 м к северо-западу от центра кургана и представляло собой, судя по всему, грунтовую яму (границы и уровень впуска ее не прослежены) с поставленным в нее деревянным ящиком размерами 2,2 × 1,5 м и высотой не менее 0,7 м. Перекрытие ящика поперечное, состояло из 8–9 плах шириной до 0,6 м. Общая ориентировка конструкции – северо-восток – юго-запад. По периметру перекрытие было окаймлено отдельными камнями (рис. 2: II-5), которые могли относиться к забутовке между стенками ямы и деревянной конструкцией. Под перекрытием находилась прямоугольная деревянная рама размерами 2,1 × 1,5 м (рис. 2: II-6). Ширина ее стенок – до 0,25 м. Под плахи стенок на дне были сделаны специальные канавки глубиной до 0,06 м, в которых читались следы прутьев, находившихся под деревянными плахами. Размеры дна погребения внутри ящика – 1,7 × 0,9 м. Скелет погребенного не сохранился, в северо-восточной части осталось лишь скопление зубов со следами пребывания в огне. Здесь же были обнаружены и мелкие угольки. Можно было бы предположить кремацию останков на стороне, однако такой обряд не характерен для СКК. В любом случае, других останков нет, но длина погребальной площадки указывает на небольшой рост погребенного. Это косвенно свидетельствует о том, что это либо погребение ребенка, либо его имитация. Все дно было покрыто мелом, а у торцевых стенок еще и белесым волокнистым растительным тленом от камыша (рис. 2: II-7).

У юго-западной стенки (условно, в ногах) находились алебастровая антропоморфная статуэтка и керамический сосуд.

Статуэтка (рис. 2: II-1 ) имела вид усеченного конуса на основании в виде неровного параллелепипеда. Переход от конической части к основанию выделен нечетко. Общая высота предмета – 12,7 см, диаметр конической части – 2,8–4,3 см. Размеры основания – 7,0 × 4,3 × 3,8 см. Боковая поверхность конуса на ¾ украшена горизонтальным прочерченным орнаментом из порядка 30 горизонтальных рядов ломаных линий. Зона ломаных линий отделена от «лицевой» части двумя вертикальными линиями. На верхней площадке усеченного конуса нанесен орнамент в виде «елочки»: центральная хорда c отходящими от нее семью парами симметричных слегка наклонных линий.

Сосуд лепной, коричневоглиняный, плоскодонный, с округлым, плавно расширяющимся вверх туловом (рис. 2: II-2 ). Горло невысокое, венчик не выделен. По тулову сделан орнамент «елочкой» из трех рядов косых линзовидных отпечатков. Высота сосуда – 9,8 см, диаметр тулова – 12 см. Кроме того, в районе предполагаемого черепа погребенного обнаружены 10 фаянсовых бисерин диаметром 0,2 см (рис. 2: II-3 ), а у юго-восточной стенки – сгусток смолистого вещества (рис. 2: II-4 ) размерами 8 × 5 × 1 см.

Очередность впуска северокавказских погребений в насыпь кургана неясна, однако планиграфически рассматриваемое погребение находилось на 3 м ближе к центру насыпи, чем обнаруженное в южной части кургана погр. № 18, достоверно датируемое вторым (развитым) этапом СКК. Исходя из того, что в Кавминводском регионе подкурганные кладбища эпохи средней бронзы формировались в основном концентрическими кругами, можно предположительно датировать погр. № 16 развитым этапом СКК (XXVIII–XXVII вв. до н. э.).

«Белый Уголь 2», курган № 1, погребение № 17 .

Могильник «Белый Уголь 2» расположен на левом коренном берегу р. Под-кумок в 0,8 км от ее русла, на северной окраине пос. Белый Уголь (в черте г. Ессентуки). Курган 1 был исследован экспедицией ГУП «Наследие» в 2003 г. ( Бабенко , 2004). В кургане было обнаружено 36 погребений, из которых 27 достоверно относились к СКК. Атрибуция основного погребения кургана неясна ввиду его полного разрушения.

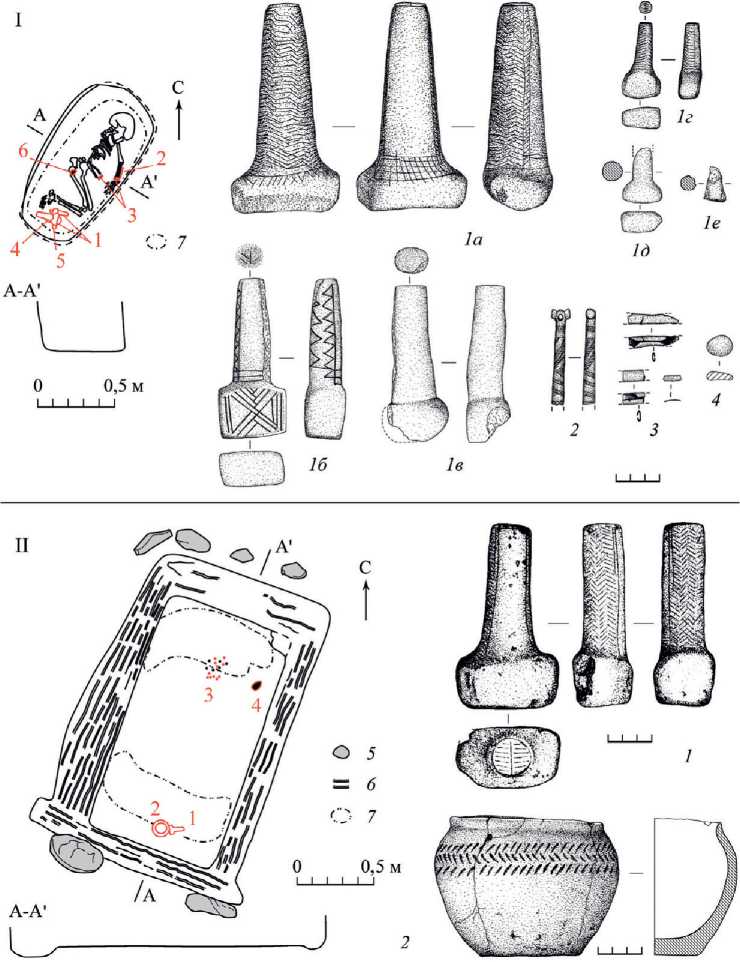

Впускное погр. № 17 располагалось в юго-восточной поле кургана и представляло собой подпрямоугольную яму, ориентированную по оси восток-северо- восток – запад-северо-запад (рис. 3). Размеры ее – 2,6 × 1,7 м, глубина от уровня обнаружения – 2 м. Заполнение ямы состояло из плотно слежавшегося гравия. На дне ямы, со смещением к северо-восточному углу, было сделано углубление (до 0,07 м), в которое была поставлена деревянная рама (рис. 3: 15). Внутренние ее размеры – 1,7 × 0,6 м, ширина деревянных плах – до 0,1 м. По внешнему периметру рама обложена камнями (рис. 3: 14). Дно ямы было покрыто белесым органическим тленом от камыша (рис. 3: 16). По центру рамы находился скелет плохой сохранности в положении вытянуто на спине, головой на восток-северо-восток. Судя по длине скелета (около 1 м), погребение принадлежало ребенку.

В погребении был обнаружен многочисленный инвентарь, представленный на рис. 3 лишь частично.

В юго-восточном углу находился лепной плоскодонный коричневоглиняный сосуд (рис. 3: 1а ) с орнаментом, выполненным вдавлениями толстого шнура: два горизонтальных ряда на плечиках, к которым снизу примыкают 9 перевернутых треугольников. Высота сосуда – 8,8 см, диаметр тулова – 11,2 см. Еще один фрагментированный коричневоглиняный сосуд с одной ручкой (рис. 3: 1б ) был найден в заполнении ямы. Он имеет низкие плечики и отогнутый наружу венчик. Придонная часть не сохранилась. По нижнему краю плечиков прочерчено 5 линий, от которых отходят заштрихованные перевернутые треугольники. Высота сохранившейся части – 5,6 см, диаметр венчика – 7,9 см.

В районе грудной клетки находилось ожерелье из восьми кольцевидных литых бронзовых орнаментированных медальонов (рис. 3: 2 ), а у правого запястья – браслет из литых бронзовых орнаментированных подвесок (рис. 3: 3 ).

У левого бедра лежала деревянная сумочка с наборной бронзовой ручкой из нескольких бронзовых спиральных пронизей и бус (рис. 3: 5 ), которые чередовались и образовывали замкнутую на краях сумочки петлю. Возле верхней петли бронзовой ручки (рис. 3: 13 ) были собраны 20 шаровидных бисерин из мела. Корпус сумочки состоял из деревянных пластинок. Из них выступали навершия двух бронзовых булавок: молоточковидной со спиральным орнаментом (рис. 3: 4а ) и посоховидной с комбинированным рельефным орнаментом (рис. 3: 4б ). Длина булавок – 6,2 и 10,5 см соответственно. При разборе содержимого сумочки были обнаружены 8, предположительно, костяных бус и два амулета из резцов животного без следов обработки. У правого колена найдены 9 костяных пронизей (рис. 3: 6 ), а также две костяные и две гагатовые бисерины (рис. 3: 11 ).

В северо-западном углу ямы обнаружены в компактном скоплении четыре алебастровые статуэтки, одна из которых разрушилась при снятии. Предметы лежали перпендикулярно друг другу, образуя прямоугольник.

Первая статуэтка (рис. 3: 7а ) полностью разрушилась. Форма ее не восстанавливается. Ясно только, что она имела прямоугольное основание, четко отделенное от верхней части. Размеры фрагмента основания – 3,5 × 2,5 × 2,2 см.

Вторая статуэтка (рис. 3: 7б ) представляла собой усеченный конус, довольно четко отделенный от основания в виде параллелепипеда. Верхняя часть конуса и часть основания сбиты. Общая высота предмета – 9,5 см, диаметр конической части – от 3,2–2,5 см. Размеры основания – 5,5 × 3,7 × 3,5 см. Орнамент прослеживается плохо. Он покрывает ¾ конуса и представляет собой горизонтальные

Рис. 3. Чертежи и находки из погребения с антропоморфными статуэтками «Белый Уголь 2» 1/17

1а, б – керамические сосуды; 2 – бронзовые медальоны; 3 – бронзовые подвески; 4а,б – бронзовые булавки; 5 – фрагмент булавочного набора из бронзовых спиральных пронизей и бус; 6 – костяные пронизи; 7а–в – алебастровые статуэтки; 8 – керамическая статуэтка; 9 – бронзовые подвески; 10 – каменная подвеска; 11 – костяные и гагатовые бусы; 12 – бронзовые бляхи; 13 – меловые бусы; 14 – камни; 15 – древесный тлен; 16 – белесый тлен прочерченные ломаные линии: не менее 20 горизонтальных рядов, как будто бы прерывающихся на вершинах зигзагов. «Лицевая» часть ограничена по бокам одиночными вертикальными, а снизу – тремя горизонтальными линиями. Верхняя площадка усеченного конуса не сохранилась, поэтому о характере ее орнаментации судить нельзя. На тыльной стороне основания нанесен орнамент в виде косых параллельных линий, однако большая часть рисунка здесь не сохранилась.

Третья статуэтка (рис. 3: 7в ) сохранилась лучше второй. Она имеет такую же форму, как и вторая. Общая высота фигурки – 7,3 см, диаметр конической части – 1,3–2,6 см. Размеры основания – 4,4 × 3,4 × 2,2 см. Орнамент на конической части прослеживается плохо, но видно, что он практически идентичен декору на предыдущей статуэтке и состоит из примерно 20 горизонтальных рядов ломаных линий. «Лицевую» часть по бокам подчеркивают две парные вертикальные, а снизу – три горизонтальные линии. На этом экземпляре верх конуса опять же оказался сбитым.

К северу от скопления статуэток, в углу, находился фрагментированный глиняный предмет (рис. 3: 8 ), по форме и орнаментации напоминающий статуэтку из погребения Марьинского кургана (рис. 1: II-1 ). Сохранившийся фрагмент представляет собой цилиндр и верхнюю часть основания. Форма самого основания не реконструируется. На одной стороне изделия нанесен резной орнамент в виде трех групп строенных полос, другая («лицевая») сторона не орнаментирована. Длина сохранившегося фрагмента статуэтки – 6,5 см, длина цилиндра – 4,5 см, диаметр его – 1,4 см, ширина сохранившейся части основания – 2,7 см.

Рядом с глиняной статуэткой лежали две подвески (рис. 3: 9 ), согнутые из бронзовой проволоки. К востоку (рис. 3: 10 ) от скопления статуэток находилась крупная (4,1 × 1,7 × 0,4 см) плоская каменная подвеска. Ближе к крестцу (рис. 3: 12 ), по обе стороны от позвоночника, найдены две фрагментированные сильно выпуклые кованые бронзовые бляхи диаметром около 4 см с пуансонным орнаментом. Наконец, при снятии черепа были обнаружены две бронзовые бусины и семь переплетенных друг с другом бронзовых височных колец в 1,5–2 оборота из тонкой проволоки. Диаметр колец – до 1 см, концы приплющены и заострены.

Датировка данного комплекса в рамках позднего этапа северокавказской культуры (XXVI – начало XXV в. до н. э.) надежно устанавливается благодаря наличию бронзовой посоховидной булавки, развитой гарнитуре бронзовых украшений «северокавказского стиля», а также стратиграфической и планигра-фической позиции в кургане.

Обсуждение

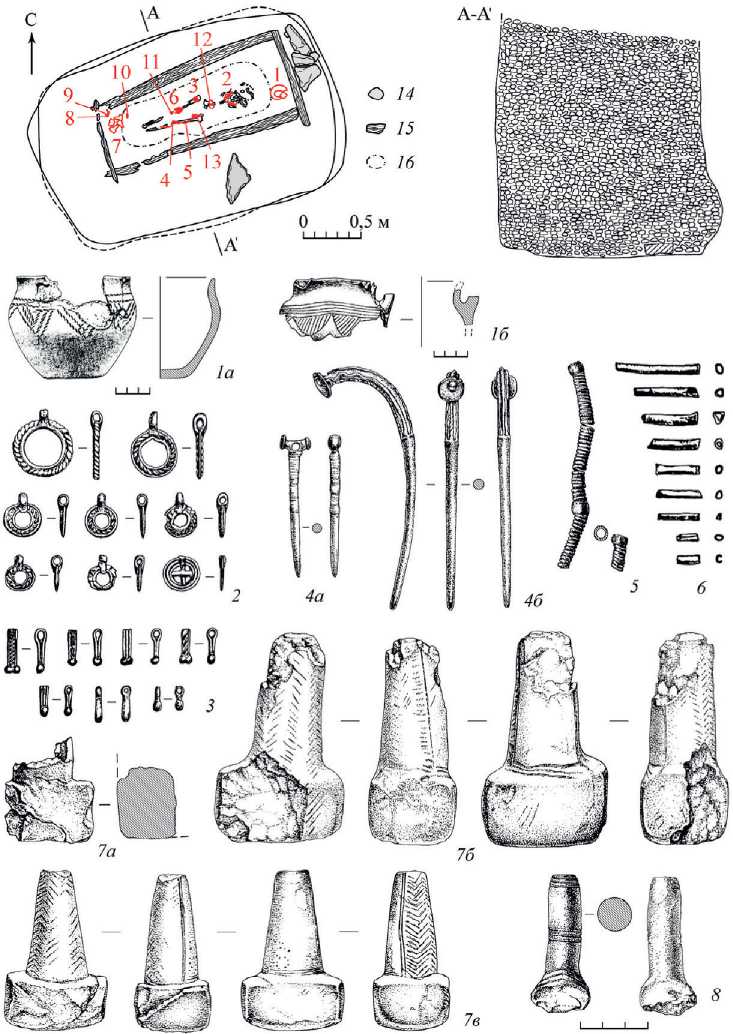

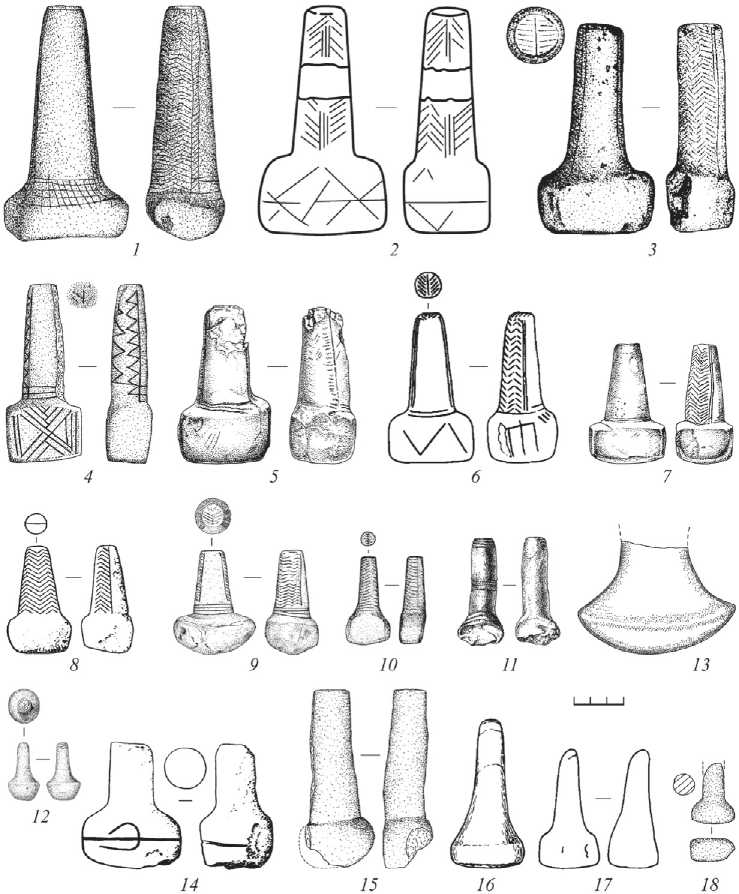

Таким образом, современная источниковая база включает две отдельные находки и 9 закрытых погребальных комплексов СКК, в которых обнаружено 19 алебастровых и глиняных статуэток в виде усеченных конусов на основании (рис. 4), причем две из них сохранились частично, а одна полностью разрушена. Таким образом, о форме, размерах и орнаментации в той или иной степени можно судить только по 18 экз. (рис. 5).

Рис. 4. Находки антропоморфных статуэток «подкумского» типа на территории Предкавказья

1 – Кёнделенская I 423/13 (1 экз.); 2 – Марьинская-5 1/26 (1 экз.); 3 – Константиновская X 1/10 (6 экз.); 4 – Иноземцево-1 1/16 (1 экз.); 5 – Белый Уголь 2 1/17 (5 экз.); 6 – Константиновское плато (1902 г.) (1 экз.); 7 – Константиновское плато (1951 г.) 1/2 (1 экз.); 8 – курган Тепличный, погр. 1 (1 экз.); 9 – Суворовская 16/3 (1 экз.); 10 – Лечинкай 1 1/2 (2 экз.); 11 – Константиновское плато или ст. Бжедуховская (1 экз.)

Напомним, что в эту серию не входит упомянутый в начале статьи комплекс с оригинальными статуэтками из кургана у Ульского аула. Кроме того, здесь не учтено позднесеверокавказское погр. № 18 из кург. № 1 могильника «Белый Уголь 2», в котором был обнаружен кусок алебастра высотой 7,8 см, похожий по форме на статуэтки рассматриваемой серии ( Бабенко , 2004. Рис. 306; 307). Следов обработки, помимо двух царапин на основании, на нем нет. Исходя из размеров и формы, его можно рассматривать как заготовку для статуэтки или предмет, выполнявший ее культовые функции.

Все 9 закрытых погребальных комплексов были впускными в курганы майкопской и северокавказской культур. В положении погребений в насыпи прослеживается определенная структура. Пять из них были впущены в юго-восточную часть насыпи, четыре – в северную. Причем в первую группу в основном входят погребения долины р. Подкумок.

Положение находок в погребении тоже имеет определенную систему: во всех комплексах долины р. Подкумок статуэтки лежали в ногах погребенных, в суворовском и марьинском комплексах – у правой руки, в лечинкайском – у левой руки, положение кёнделенской статуэтки неясно.

Важно подчеркнуть, что все рассматриваемые погребения со статуэтками были обнаружены либо в достоверно детских захоронениях, либо в погребальных конструкциях, подразумевающих таковые: в погребении на Константиновском плато скелет не зафиксирован, но длина каменного ящика была всего 1,5 м; в Суворовском могильнике длина скелета в вытянутом положении – 1,2 м, хотя А.Л. Нечитайло утверждала, что это подросток; для комплекса из Лечинкая определения возраста нет, но по чертежу длина скелета тоже 1,2 м; в Тепличном кургане ситуация аналогична комплексу из Суворовского могильника: длина

Рис. 5. Антропоморфные статуэтки «подкумского» типа

1, 4, 10, 15, 18 – Константиновская X 1/10; 2 – Константиновское плато (1902 г.); 3 – Ино-земцево-1 1/16; 5, 7, 11 – Белый Уголь 2 1/17; 6 – Суворовская 16/3; 8, 14 – Лечинкай 1 1/2; 9 – Кёнделенская I 423/13; 12 – Марьинская-5 1/26; 13 – курган Тепличный, погр. 1; 16 – Константиновское плато (1951 г.) 1/2; 17 – Константиновское плато или ст. Бжедуховская; 1–10 – алебастр; 11–13 – глина скелета по чертежу здесь около 1 м, хотя автор отчета утверждает, что это подросток. Информация об остальных погребениях приведена выше.

В работе 1978 г. А. Л. Нечитайло в целом охарактеризовала морфологию и особенности декора имевшихся в ее распоряжении антропоморфных статуэток ( Нечитайло , 1978. С. 181, 182). В частности, она отметила общую стилистику в орнаментации головок: полное отсутствие деталей лица, узор в виде «длинных и относительно пышных волос, разделенных на темени пробором», а также наличие на некоторых статуэтках изображений «украшений» – например, «ожерелья» на суворовском экземпляре. Увеличение количества статуэток позволяет разделить имеющуюся в нашем распоряжении серию по основным характеристикам (материалу изготовления, форме, размерам и орнаментации) на следующие группы:

-

1. Крупные (высотой 9–14,3 см) алебастровые орнаментированные статуэтки с основанием относительно правильной геометрической формы (6 экз.: рис. 5: 1–6 ), причем пять из шести статуэток имеют орнамент на основании или при его переходе в коническую часть. Две статуэтки (рис. 5: 2, 5 ) плохой сохранности, поэтому судить об орнаментации их верхней площадки нельзя. На остальных четырех экземплярах такой орнамент есть.

-

2. Алебастровые орнаментированные статуэтки высотой от 5,4 до 7,3 см (4 экз.: рис. 5: 7–10 ). Лишь одна из них имеет основание правильной геометрической формы (рис. 5: 7 ). У этой же статуэтки сбита верхушка, поэтому не понятно, была ли она орнаментирована. У остальных трех фигурок плоскость усеченного конуса орнаментирована.

-

3. Одна статуэтка (рис. 5: 14 ) выделяется относительно массивным орнаментированным основанием и короткой головной частью без декора.

-

4. Несколько алебастровых статуэток не имели орнамента. Достоверно к этой группе можно отнести четыре экземпляра (рис. 5: 15–18 ). Все они разного размера (самая маленькая – высотой не менее 4 см, самая большая – 10,8 см) и неправильную форму основания. Возможно, что с накоплением источников эта группа дифференцируется по размерам статуэток.

-

5. Наконец последнюю группу составляют три статуэтки из необожженной глины (рис. 5: 11–13 ). Две из них, несмотря на разницу в размерах, имеют схожую орнаментацию на головной части. По сохранившемуся обломку из Тепличного кургана нельзя судить ни об общих размерах предмета, ни об орнаментации. Однако по месту находки и возрасту погребенного можно с достаточной уверенностью сказать, что это часть антропоморфной статуэтки. Причем массивность ее основания позволяет предполагать, что она была крупнее всех остальных, в том числе алебастровых, статуэток.

Важным аспектом характеристики рассматриваемой серии статуэток является их хронологическая позиция в рамках древностей СКК. Два из четырех погребений, обнаруженных до публикуемых в настоящей работе находок, по стратиграфической позиции и сопровождающему инвентарю можно достоверно отнести к позднему этапу культуры, т. е. к XXVI – началу XXV в. до н. э. Это комплекс из Суворовского могильника, впускной при основном погребении с крупной литой подвеской, соотносимой с поздним этапом СКК (Нечитайло, 1979. Рис. 77: 5), и погребение на Константиновского плато, где была обнаружена такая же подвеска (Марковин, 1999. С. 26, 41. Рис. 2: 14). Датировка погребения из Лечинкайского могильника неясна: судя по керамическому сосуду, оно может быть датировано широко в рамках развитого и позднего этапов СКК (XXVIII – началом XXV в. до н. э.). Наконец, инвентарь из погребения Тепличного кургана содержал две бронзовые молоточковидные булавки, небольшие кованые бляхи и литые каплевидные подвески (Рунич, 1976. Рис. 29: 7, 8, 10, 11, 13, 14), по которым его довольно уверенно можно датировать вторым (развитым) этапом СКК, т. е. XXVIII–XXVII вв. до н. э.

О хронологической позиции каждого из публикуемых в данной работе комплексов было сказано выше. Суммируя эти сведения, следует отметить, что три из них достоверно относятся к позднему этапу СКК, а два (из могильников Константиновская X и Иноземцево-1) могут относиться к развитому ее этапу. Интересно, что именно два последних комплекса, как и погребение Тепличного кургана, содержали самые крупные экземпляры статуэток.

Вопрос о происхождении рассматриваемой традиции антропоморфной пластики эпохи средней бронзы после Н. И. Веселовского поднимался в работах А. А. Иессена ( Иессен , 1947. С. 12, 13), В. И. Марковина ( Марковин , 1960. С. 139) и, особенно развернуто, А.Л. Нечитайло ( Нечитайло , 1978. С. 182–184). Из предложенных в последней работе нескольких вариантов происхождения северокавказской пластики в настоящее время наиболее приемлемым, на наш взгляд, представляется идея о ее связи с так называемой серезлиевской культовой пластикой, происходящей по большей части из погребений квитянской (постмариупольской) культуры Северного Причерноморья втор. пол. IV тыс. до н. э. ( Клещенко , 2020. С. 234–236. Рис. 3). Эта гипотеза имеет свою доказательную базу: во-первых, целый ряд фактов указывает на происхождение СКК в результате миграции носителей квитянской традиции на Северный Кавказ в конце IV – начале III тыс. до н. э.; во-вторых, в обеих культурах находки статуэток связаны с погребениями детей и подростков; в-третьих, ряд особенностей орнаментации серезлиевских статуэток (отсутствие орнамента на лицевой части, детальная проработка орнамента «прически» – в том числе оформление узора на верхней площадке) имеет непосредственное продолжение в пластике СКК; наконец, на Нижнем Дону были открыты нескольких комплексов ям-ной культуры с находками глиняных статуэток, соединяющих в себе традиции серезлиевской и северокавказской антропоморфных пластик (Там же. С. 234. Рис. 3: 34, 35 ). Кроме того, при недавних раскопках майкопского поселения Че-кон на Северо-Западном Кавказе была обнаружена статуэтка серезлиевского типа ( Юдин, Кочетков , 2019. Рис. XII: 1 ).

Безусловным аргументом против данной гипотезы является тот факт, что комплексы со статуэтками серезлиевского типа не переживают рубежа IV– III тыс. до н. э., в то время как первые статуэтки СКК датируются не ранее XXVIII в. до н. э. И здесь мы подходим к главному вопросу: почему такое яркое явление как антропоморфная пластика, традиции которой могли быть связанны с исконной территорией миграции, проявляются в СКК так поздно и на довольно узкой в рамках общего ареала культуры территории. Ответ на этот вопрос, как представляется, связан с тем, что именно в Центральном Предкавказье носители СКК добились наибольших результатов во многих областях хозяйственно- экономической деятельности (металлургии, камнеобработке, скотоводстве и др.), тем самым оформив здесь самобытную культуру с минимальным влиянием традиций синхронных феноменов: новотиторовской, позднеямной, ранннеката-комбной культур. Именно поэтому в обозначенном регионе известны не только самые яркие погребальные, но и поселенческие памятники СКК. Можно предположить, что с этим расцветом связан и определенный ренессанс культовой антропоморфной пластики, традиции которой могли сохраниться в культурной памяти потомков мигрантов из Северного Причерноморья.

Завершая обсуждение темы культовой пластики СКК, следует отметить, что, несмотря на относительную редкость комплексов с находками статуэток (порядка 0,6 % от всех известных погребений СКК Центрального Предкавказья), традиция изготовления антропоморфных статуэток, безусловно, является одним из наиболее ярких явлений втор. четв. III тыс. до н. э., являющимся, на наш взгляд, в своем названии. Исходя из того, что наибольшая концентрация находок таких предметов приходится на памятники долины р. Подкумок (15 или 16 статуэток из 21: рис. 4: 3–11 ), возможно закрепить за ними следующее название: статуэтки «подкумского» типа.

Список литературы Новые находки антропоморфных статуэток северокавказской культуры в Центральном Предкавказье

- Бабенко В. А., 2004. Отчет об охранных раскопках курганного могильника «Белый Уголь 2» на юго-западной окраине г. Ессентуки Ставропольского края в 2003 г. Ставрополь, 2004 // Архив ИА РАН. Р-1. № 28304–28305.

- Березин Я. Б., 2001. Отчет о раскопках курганного могильника «Иноземцево-1» на территории г. Железноводска Ставропольского края в 2000 г. Ставрополь, 2001 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24526–24528.

- Березин Я. Б., 2019. Отчет о раскопках курганных могильников Константиновский-3 курган 1, Константиновский-4 курганы 1–6, Константиновский-5 курганы 3, 4, Константиновский-6 курганы 1, 6, Константиновская-10 курган 1, Константиновская-11 курганы 1–3, Балка Звериная курган 1, поселения Константиновская-1 на территории города Пятигорска и Предгорного района Ставропольского края в 2012–2014 годах. Ставрополь, 2019 // Архив ИА РАН. Р-1. № 64522–64540.

- Бронзовый век: Европа без границ. IV–I тысячелетия до н. э.: каталог выставки. СПб.: Чистый лист, 2013. 648 с.

- Веселовский Н. И., 1910. Алебастровые и глиняные статуэтки домикенской культуры в курганах южной России и на Кавказе // Известия ИАК. Вып. 35. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 1–11. Табл. I–IV.

- Гумилевский И. С., 1951. Отчет о раскопке кургана № 1 на Константиновском плато близ города Пятигорска. Апрель – август 1951 года // Архив ИА РАН. Р-1. № 580.

- Иессен А. А., 1947. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л.: ГЭ. 90 с.

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2012. Отчет о раскопках кургана № 1 курганного могильника «Марьинская-5» в 2009 году. Москва, 2012 // Архив ИА РАН. Р-1. № 30306–30307.

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., Петренко В. Г., 2013. Погребения майкопской культуры кургана 1 могильника Марьинская-5 // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. ХI / Отв. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 71–108.

- Клещенко А.А., 2015. Отчет о раскопках курганов № 422, 423, 424, 425 и 426 Курганной группы «Кёнделенская Первая», расположенной на территории Баксанского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики в 2014 г. Москва, 2015 // Архив ИА РАН. Р-1. № 51131–50136.

- Клещенко А. А., 2018. Каменные втульчатые топоры эпохи средней бронзы Предкавказья: классификация и хронология // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века / Отв. ред. М. В. Андреева. М.: ИА РАН. С. 154–252.

- Клещенко А. А., 2020. Миграционная гипотеза происхождения северокавказской культуры // SP. № 2. С. 227–242.

- Марковин В. И., 1960. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). М.: АН СССР. 150 с. (МИА; вып. 93.)

- Марковин В. И., 1999. Константиновская группа курганов эпохи бронзы у г. Пятигорска // Древности Северного Кавказа / Отв. ред. В. И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 24–60.

- Нечитайло А. Л., 1978. Антропоморфные алебастровые статуэтки в ранних памятниках северо-кавказской культуры // СА. № 2. С. 178–186.

- Нечитайло А. Л., 1979. Суворовский курганный могильник. Киев: Наукова думка. 84 с.

- Рунич А. П., 1976. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1975 г. Пятигорск, 1976 // Архив ИА РАН. Р-1. № 5624.

- Чеченов И. М., Батчаев В. М., 1975. Отчет о раскопках курганов эпохи бронзы у сел. Лечинкай Кабардино-Балкарской АССР в 1974 году. Нальчик, 1975 // Архив ИА РАН. Р-1. № 5420.

- Юдин А. И., Кочетков Ю. Е., 2019. Майкопское поселение Чекон на Кубани и проблемы культурных взаимодействий // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н. э.: сб. науч. ст. / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 83–87.