Новые находки остатков плейстоценовых крупных млекопитающих на вторичных аллювиальных местонахождениях Верхнего Приобья в 2021 году

Автор: Васильев С.К., Середнв М.А., Милютин К.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. на р. Чумыш Алтайского края было собрано 1584 костных остатков от 18 видов крупных млекопитающих, на р. Чик - 492 от 14 видов. На пляже в районе с. Бибиха - 1259 костных остатков от 14 видов плейстоценовой мегафауны. Рассмотрены тафономические особенности исследованных местонахождений. В песчано-галечной толще пляжей находок костей нет. Все кости на пляжах лежат на поверхности, либо они частично замыты в приповерхностном слое. По данным радиоуглеродного анализа териофауна с Чумыша и Чика датируется второй половиной позднего плейстоцена - каргинским, в меньшей степени сартанским временем. В Бибихе большая часть находок относится к среднему плейстоцену, незначительная часть - к раннему плейстоцену. Описан ряд редких находок костей плейстоценовой мегафауны, в частности от бурого и малого пещерного медведей, пещерного льва, зоргелии. Сравнение промеров нижней челюсти средне- и позднеплейстоценовых пещерных львов Верхнего Приобья показало, что в течение этого времени произошло незначительное уменьшение размеров тела Panthera leo spelaea. На Бибихе был найден астрагал гигантской особи бурого медведя. По размерам он значительно превосходит астрагалы голоценового бурого медведя, а также большого пещерного медведя. Возможно, данный астрагал относится к особо крупной особи наиболее крупного среднеплейстоценового подвида Ursus arctos kamiensis. За все годы изучения местонахождений было собрано: на Чумыше - 17381 костных остатков от 27 видов, Чике - 4128 от 18 видов и в Бибихе - 6969 от 20 видов крупных млекопитающих.

Чумыш, чик, бибиха, плейстоцен, костные остатки, крупные млекопитающие

Короткий адрес: https://sciup.org/145146099

IDR: 145146099 | УДК: 569 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0074-0082

Текст научной статьи Новые находки остатков плейстоценовых крупных млекопитающих на вторичных аллювиальных местонахождениях Верхнего Приобья в 2021 году

В 2021 г. продолжился масштабный сбор пале-отериологического материала на переотложенных аллювиальных местонахождениях на реках Чумыш и Чик, и костеносном пляже в районе с. Бибиха на р. Оби. Многолетний, систематический поиск и сбор остатков плейстоценовой мегафауны крайне важен для палеотериологов. Он позволяет получить массовый, серийный материал по отдельным видам крупных млекопитающих, что дает возможность изучать внутриполуляционную, индивидуальную и морфологическую изменчивость для каждого конкретного вида. Постепенное, по крупицам, накопление палеозоологических коллекций имеет особое значение для редко встречающихся видов, таких как пещерный лев, бурый и малый пещерный медведь, пещерная гиена, зоргелия и др.

Сплавы по Чумышу от с. Мартыново до с. Кыт-маново в 2021 г. осуществлялись дважды – в конце июня и первых числах октября, при более низком уровне воды. Было собрано, либо учтено и оставлено на месте 964 костных остатков в первую поездку и 620 – во вторую, принадлежащих к 18 видам крупных млекопитающих. Всего же за 11 лет регулярных сборов на Чумыше было зафиксировано почти 17,4 тыс. костных остатков от 27 видов крупных млекопитающих (табл. 1).

Остатки мегафауны на р. Чумыш вымываются из основания второй надпойменной террасы, достигающей высоты до 10–12 м. Они приурочены к песчано-галечным толщам, залегающим в основании яров, на-под урезом воды. Судя по тому, что за долгие годы в разрезах in situ удавалось находить лишь единичные ко сти млекопитающих, основной костеносный горизонт находится, по видимому, ниже меженного уреза реки. Уже вымытые из слоя кости извлекались из воды непосредственно под стенками яров. Однако подавляющая часть находок была собрана на песчано-галечных пляжах. В весенний паводок отмытый из разрезов ко ст-ный материал подхватывается мощным течением и транспортируется по дну путем волочения или сальтации. Обычно ко сти перемещаются до ближайшего песчано-галечного пляжа, начинающегося сразу вслед за нижней по течению частью самого яра. На пике паводка пляж покрыт многометровым слоем воды, и сильное течение идет через него напрямую, затаскивая ко сти на высоту нескольких метров над меженным урезом воды. Если пляж находится на спрямленном участке русла, наиболее крупные костные остатки оседают в его верхней по течению, головной части, среднего размера кости – в средней по течению части пляжа. Нижняя часть таких пляжей обычно состоит из чисто песчаного наноса и не содержит костных остатков. При низком летне-осеннем уровне воды много костей удавалось находить не только на открывшихся обширных отмелях, но и непосредственно в русле реки, особенно на перекатах, где сильное течение препарирует верхнюю часть песчано-гравийной толщи, оставляя на месте все более крупные фракции, в т.ч. и кости животных.

На ряде крупных пляжей по Чумышу для местных нужд производится добыча песка с образованием кое-где обширных котлованов глубиной до 2–3 м, достигающих самого уреза воды. Осмотр подобных мини-карьеров неизменно показывает, что в самой песчано-галечной толще, слагающей пляжи, ко сти не встречаются. Обычно ко сти лежат на поверхности пляжей совершенно открыто, либо они частично или целиком замыты в приповерхностном слое. Таким образом, костные остатки крайне редко захороняются в толще пляжного наноса, но проходят через пляжи транзитом, а их состав обновляется с каждым новым сильным паводком. Преимущество пляжных местонахождений заключается в том, что кости не рассеяны спорадически в огромной толще отложений береговых разрезов (откуда их без специальных раскопочных работ невозможно извлечь), а находятся на поверхности пляжа уже в сконцентрированном виде и доступны для быстрого сбора.

В 70-е гг. прошлого века проводилось радиоуглеродное датирование древесных остатков из оснований 5 разрезов в долине Чумыша. Оно указывает на их позднекаргинский, в пределах 24– 28 тыс. л.н., возраст [Панычев, 1979]. Прямое дати-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих из местонахождений на р. Чумыш, р. Чик и на р. Обь в районе пос. Бибиха (2011–2021 гг.)

На пляжных ориктоценозах Чумыша найдены костные остатки видов, относящихся к разным горизонтам позднего плейстоцена – каргинско-му и сартанскому. Возможно также, что часть ко- стей, имеющих возраст более 40 или 50 тыс. л.н., принадлежит ко времени ермаковского криохрона. Только таким образом можно объяснить совместное нахождение на пляжах остатков овцебыка, северного оленя, верблюда Кноблоха, косули или носорога Мерка. В целом преобладают остатки бизона (47,1 %), лошади (23,2 %), шерстистого носорога (9,6 %) и мамонта (8,6 %). Олени составляют в сумме 9,8 %. Доля хищников (1,5 %) типична для местонахождений в русловом аллювии. Подобное соотношение фоновых видов позволяет реконструировать лесостепные ландшафты с относительно увлажненными грунтами. На это же указывает единичность находок костей сайгака и лошади Оводо-ва. Очевидно в каргинское время (на которое, судя по всему, и приходится большая часть ко стных остатков) природно-климатические условия существенно не отличались от современных.

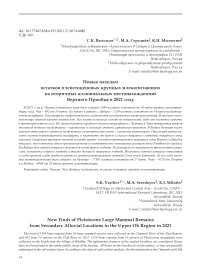

Среди наиболее интересных находок 2021 г. можно упомянуть фрагмент черепа с неполными роговыми стержнями сайгака (рис. 1, 7). Остатки этого некрупного парнокопытного крайне редко встречаются на Чумыше, составляя всего 0,03 % от числа остатков мегафауны. Из 9 радиоуглеродных дат, полученных для сайгака из местонахождений Верхнего Приобья, 8 приходятся на максимум сар-танского оледенения, в пределах 15,4–19,7 тыс. л.н. [Васильев и др., 2020]. Другая уникальная находка – целая большая берцовая кость малого пещерного медведя. Сравнение ее с серийным материалом из Кизеловской пещеры на Урале [Vereschagin, Baryshnikov, 2000] показало, что она принадлежала некрупной самке. Вторая целая кость, из числа найденных ранее, принадлежала, возможно, мелкому самцу. Длина этих двух костей – 203,5 и 222 мм (198-М 218,05–236,1 мм, n = 21 у Ursus savini из Кизеловской пещеры). Ширина верхнего конца – 68 и 77,3 мм (65,7-М 73,84–80,1 мм, n = 19), диафиза посередине – 25,3 и 25 мм (21,8-М 25,01–28,5 мм, n = 21), нижнего конца – 47,5 и 56 мм (49-М 56,87– 63,9 мм, n = 21). Заслуживает упоминания также малая берцовая кость Ursus savini со сросшимся переломом посредине диафиза. Ее длина – 172,5, меньше, чем в серии из 6 ко стей из Кизеловской пещеры (178-М 194,70–208 мм) [Vereschagin, Baryshnikov, 2000].

В 2021 г. сбор остатков мегафауны на Чике продолжился усилиями одного из соавторов. В дополнении к этому, под эгидой Русского географического общества в начале августа была организована поездка с привлечением курсантов Новосибирского высшего военного командного училища. С их помощью на ряде наиболее перспективных участков реки за два дня было собрано свыше 150 определимых экз. костей. Среди них оказались и кости редких видов, например, нижний отдел лопатки пещерного льва (рис. 1, 6 ). Курсантами училища осуществлялись также погружения в водолазном снаряжении в районе омута (глубиной до 2,7 м), однако они не принесли находок костей. В итоге коллекция с Чика в 2021 г. пополнилась 492 находками, принадлежащими к 12 видам крупных млекопитающих, а ее общий объем превысил 4,1 тыс. экз. от 18 видов (см. табл. 1).

Из 42 датированных костей с Чика две трети (67 %) относятся к каргинскому времени, 19 % –

Рис. 1. Остатки крупных млекопитающих с Оби, в районе с. Бибиха ( 1–4 ); с р. Чумыш ( 5, 7 ) и р. Чик ( 6 ).

1 – лучевая кость; 2, 5 – большая берцовая кость; 3, 4 – нижняя челюсть; 6 –дистальный отдел лопатки; 7 – фрагмент черепа с неполными роговыми стержнями.

1, 2, 4, 6 – пещерный лев ( Panthera leo spelaea ); 3, 5 – малый пещерный медведь ( Ursus savini ); 7 – сайгак ( Saiga tatarica borealis ).

к сартанскому и 6 находок (14 %) – к голоцену. Из песков, в 20 см выше уреза воды, по скоплению раковин моллюсков была получена 14С дата 9260 ± 55 л.н. (СОАН-8442), пока единственная для заведомо автохтонного материала [Васильев и др., 2018; 2020]. Она показывает, что мощный размыв плейстоценовых пойменно-речных отложений в долине реки произошел в раннеголоценовое время. Подтверждением этого может служить также значительное число неопределимых фрагментов разломанных, но не окатанных костей. Из трубчатых ко стей лошадей и бизонов целиком сохранялись в основном наиболее прочные – метаподии, лучевые. Почти все без исключения зубы мамонтов найдены в изолированном состоянии. Большая часть костных остатков представлена неопределимыми обломками. В настоящее время р. Чик повторно перемывает свои голоценовые отложения, содержащие переотложенные остатки мамонтовой фауны. Не исключено, что на ряде участков это происходит не по первому разу. Таким образом, исходя из всех имеющихся данных, можно предположить послеермаковский (не древнее 50–60 тыс. лет) возраст большинства остатков мегафауны с р. Чик.

Все ко сти на Чике были найдены под водой в русле реки в переотложенном состоянии. Остатки мегафауны спорадически распределены в иловатой толще перемываемых донных отложений по всему руслу реки. Доступность их для обнаружения и сбора лимитируется лишь глубиной реки на том или ином участке. Более доступными для сбора являются относительно короткие (несколько десятков метров) и неглубокие участки перекатов. Однако и здесь лишь в редких случаях удавалось увидеть открыто лежащие под слоем воды или частично замытые в иловатый песок кости. Большая часть костей целиком погружена в толщу перемытых донных отложений. Их насыщенность костями местами весьма велика: при зондировании иловатой толщи штыком лопаты удавалось извлекать с 1 м2 до десятка и более крупных костей и их фрагментов. Обычно скопление костей связано с их концентрацией перед какими-либо препятствиями, например, грядой камней.

Кости однородной сохранности, с поверхности прокрашены в темно-бурые или почти черные тона; реже – от светло- до темно-кофейного. В распиле кости имеют оттенки кофейного цвета разной интенсивности. Часть ко стей покрыта сцементированной коркой песчаника, отслаивающейся при высыхании. Отличительной особенностью для многих костей из Чика является более или менее сильное шелушение, растрескивание и отслаивание тонких участков поверхности кости после окончательного высыхания. Нередки следы погрызов и воздей-78

ствия корневой системы растений, что характерно для остатков, первоначально захоронившихся в отложениях поймы.

Ориктоценоз с Чика в основном включает остатки млекопитающих каргинско-сартанского возраста. В целом состав териофауны свидетельствует об обитании ее в условиях открытых степных ландшафтов. На это вполне определенно указывает двукратное преобладание остатков лошади над бизоном (51,2 и 24 % соответственно), присутствие таких типично степных видов, как сайгак, лошадь Оводова и малый пещерный медведь. Весьма представительны остатки других видов открытых пространств – мамонта (11,1 %) и шерстистого носорога (7,3 %). Олени немногочисленны, составляют в сумме 4,3 %, доля хищников – 1,3 %. Находки костей бобра указывают на существование приречной лесной растительности.

Костеносный пляж в районе пос. Бибиха подробно описан в предыдущих публикациях [Васильев, Середнёв, Милютин, 2019; Васильев и др., 2020], а также в статье в настоящем сборнике. Источник по ступления ко стных остатков на пляж до конца не ясен. Очевидно, в нескольких сотнях метрах выше по течению, где-то непосредственно в русле реки, происходит интенсивный размыв среднеплейстоценового руслового аллювия. В весенне-летний паводок отмытые из подводного слоя костные остатки мегафауны выносятся на песчано-галечный пляж. В осеннюю межень его ширина по фронту составляет около 200 м, а длина более 650 м. В 2015–2021 гг. здесь было собрано 6969 остатков, относящихся к 20 видам плейстоценовой мегафауны (табл. 1). На пляж выносятся разновременные костные остатки – от раннего до позднего плейстоцена включительно. Кости позднеплейстоценового типа сохранности единичны. Абсолютно преобладают остатки среднеплейстоценового возраста, что было установлено при изучении самих остатков мегафауны. Для целей биостратиграфиче-ского анализа оказались наиболее пригодны мета-подии лошадей и роговые штанги лосей [Васильев, Середнёв, Милютин, 2019].

Сохранность костей не позволяет с полной уверенностью разделить весь материал на средне-и раннеплейстоценовые остатки. Поэтому остатки крупных млекопитающих с Бибихи рассматриваются в совокупности, однако с учетом того, что основная часть собранного материала принадлежит к среднему плейстоцену. На господство лесостепных ландшафтов в период накопления среднеплейстоценового аллювия указывает соотношение остатков бизон – лошадь (50,5 и 27,3 %) и относительно большая доля оленей (9,4 %). Количество о статков мамонта и шерстистого носорога в пляжном ориктоценозе примерно одинаково (5,3 и 5,7 %). Доля хищников типична для аллювиальных местонахождений (1,1 %).

Засушливое лето 2021 г. привело к небывало раннему наступлению межени. В сочетании с прошедшим мощным и продолжительным весеннелетним паводком это создало благоприятные условия для сбора остатков мегафауны. Первый выезд на местонахождение состоялся уже 7 августа, последующие поездки осуществлялись по мере падения уровня воды и обнажения костеносного пляжа. За сезон было собрано 1259 костных остатка от 14 видов крупных млекопитающих. Впервые для среднего плейстоцена было установлено присутствие остатков лошади Оводова. От этого вида найдена дистальная половина плечевой кости и берцовая кость с обломанным проксимальным концом. Размеры их существенно меньше, чем у крупной ка- баллоидной лошади Equus ferus, но сопоставимы с таковыми у E. ovodovi из пещер Алтая или аллювиальных местонахождений верхнего Приобья.

К зоргелии отнесено 4 находки: 3-й шейный позвонок, окатанный астрагал, фрагмент части диафиза – верхнего конца плюсневой кости и уже второй, из найденных здесь, дистальный отдел бедренной ко сти. Его ширина – 77 мм, Медиальный и латеральный поперечники – 92 и 79 мм, ширина facies patellaris – 41 мм.

Левая ветвь нижней челюсти пещерного льва с обломанной восходящей ветвью и утерянным хищническим зубом (М1) принадлежала некрупной особи, очевидно, самке (рис. 1, 3 ). Это уже третья подобная находка Panthera leo spelaea на Бибихе, что позволяет провести предварительное сравнение размеров нижних челюстей средне- и позднеплейстоценовых львов. Последние представлены

Таблица 2. Промеры нижней челюсти Panthera leo spelaea и P. leo atrox

|

Промеры, мм |

Panthera leo spelaea |

Panthera leo atrox |

|||||||

|

Бибиха, Q 2 |

Чумыш, Чик, Тараданово, Q 3 |

Ранчо Лабреа, Q 3 (Merriam, Stock, 1932) |

|||||||

|

n |

lim |

M ± m |

n |

lim |

M ± m |

n |

lim |

M ± m |

|

|

Длина челюсти мах |

1 |

– |

219,00 |

– |

– |

– |

16 |

206,0–318,0 |

256,09 ± 8,58 |

|

Длина от передней стенки клыка |

2 |

113,5–116,0 |

114,75 |

4 |

115,0–119,8 |

117,2 ± 1,07 |

14 |

116,4–156,7 |

137,16 ± 3,31 |

|

Длина от задней стенки клыка |

3 |

90,5–102,6 |

95,03 ± 3,81 |

6 |

88,5–95,0 |

92,78 ± 0,97 |

– |

– |

– |

|

Длина Р/3 – М/1 альвеолярная |

3 |

69,8–79,8 |

73,20 ± 3,30 |

6 |

67,0–74,0 |

70,80 ± 1,27 |

16 |

68,3–89,0 |

78,16 ± 1,42 |

|

Длина диастемы |

3 |

21,5–24,8 |

22,67 ± 1,07 |

8 |

20,3–31,3 |

23,10 ± 1,22 |

– |

– |

– |

|

Высота в задней части клыка мах |

3 |

52,2–63,8 |

57,77 ± 3,36 |

7 |

53,5–59,8 |

57,11 ± 1,01 |

– |

– |

– |

|

Высота в диастеме мин |

3 |

40,3–53,5 |

46,93 ± 3,81 |

7 |

42,1–48,0 |

44,66 ± 0,96 |

– |

– |

– |

|

Высота перед Р/3 |

3 |

40,6–53,4 |

46,93 ± 3,70 |

7 |

42,8–48,3 |

45,10 ± 0,92 |

– |

– |

– |

|

Высота перед Р/4 |

3 |

39,0–54,2 |

45,57 ± 4,51 |

7 |

42,3–49,0 |

45,53 ± 0,90 |

16 |

38,9–60,7 |

50,26 ± 1,53 |

|

Высота за М/1 |

3 |

46,0–56,0 |

50,67 ± 2,91 |

6 |

44,8–51,0 |

48,17 ± 0,86 |

16 |

46,0–67,1 |

54,09 ± 1,60 |

|

Толщина под М/1 |

3 |

17,8–24,7 |

20,77 ± 2,05 |

7 |

17,3–22,4 |

21,17 ± 0,67 |

16 |

20,0–36,9 |

24,87 ± 1,04 |

|

Высота в венечном отростке |

1 |

– |

104,00 |

– |

– |

– |

15 |

96,3–150,0 |

121,65 ± 3,74 |

|

Ширина суставного отростка |

1 |

– |

44,00 |

– |

– |

– |

16 |

44,5–74,9 |

60,09 ± 2,05 |

|

Толщина суставного отростка |

1 |

– |

19,20 |

– |

– |

– |

16 |

18,4–27,2 |

22,44 ± 0,74 |

|

С длина |

2 |

21,0–22,6 |

21,80 |

4 |

20,3–24,0 |

21,98 ± 0,91 |

11 |

21,8–30,4 |

26,76 ± 0,86 |

|

С ширина |

2 |

14,6–16,8 |

15,70 |

4 |

14,0–18,2 |

15,93 ± 0,86 |

11 |

15,1–22,0 |

18,60 ± 0,79 |

|

Р/3 длина |

3 |

16,3–20,5 |

17,77 ± 1,37 |

5 |

15,2–18,8 |

16,88 ± 0,57 |

15 |

17,0–21,6 |

19,52 ± 0,37 |

|

Р/3 ширина |

3 |

8,5–11,5 |

9,93 ± 0,87 |

5 |

7,1–9,7 |

8,68 ± 0,47 |

15 |

8,9–13,2 |

11,05 ± 0,30 |

|

Р/4 длина |

3 |

25,4–29,5 |

26,80 ± 1,35 |

7 |

23,5–27,0 |

24,83 ± 0,58 |

16 |

25,8–32,3 |

29,06 ± 0,53 |

|

Р/4 ширина |

3 |

11,9–13,8 |

12,73 ± 0,56 |

7 |

11,1–12,5 |

11,89 ± 0,22 |

16 |

12,0–16,9 |

14,29 ± 0,35 |

|

М/1 длина |

2 |

25,8–31,1 |

28,45 |

5 |

25,5–28,0 |

26,86 ± 0,52 |

16 |

26,9–33,9 |

29,65 ± 0,54 |

|

М/1 ширина |

2 |

13,9–15,3 |

14,60 |

5 |

12,3–13,4 |

12,88 ± 0,46 |

16 |

13,0–17,5 |

14,94 ± 0,36 |

Таблица 3. Промеры лучевых и больших берцовых костей Panthera leo spelaea и P. leo atrox

|

Промеры, мм |

Panthera leo spelaea |

Panthera leo atrox |

|||||

|

Бибиха, Q 2 |

Чумыш, Кузбасс, Тараданово, Чик, Красный Яр, Q 3 |

Ранчо Лабреа, Q 3 (Merriam, Stock, 1932) |

|||||

|

n |

lim |

M ± m |

n |

lim |

M ± m |

||

Radius

|

1.Наибольшая длина |

345,7 |

6 |

290,0–349,5 |

310,12 ± 9,16 |

10 |

317,0–411,0 |

344,50 ± 9,31 |

|

2.Ширина верхнего конца |

49,2 |

8 |

37,5–51,2 |

41,83 ± 1,53 |

10 |

44,0–58,1 |

51,32 ± 1,39 |

|

3.Поперечник верхнего конца |

36,0 |

7 |

27,0–35,0 |

30,10 ± 1,02 |

10 |

33,0–47,2 |

38,25 ± 1,24 |

|

4.Ширина диафиза |

38,8 |

7 |

28,5–37,2 |

33,10 ± 1,12 |

10 |

33,4–45,6 |

38,39 ± 1,01 |

|

5.Поперечник диафиза, min |

24,5 |

8 |

17,9–24,5 |

20,18 ± 0,88 |

10 |

20,7–27,5 |

23,41 ± 0,74 |

|

6.Ширина нижнего конца |

72,5 |

7 |

59,0–73,4 |

64,80 ± 1,93 |

10 |

61,5–77,6 |

68,41 ± 1,81 |

|

7. Поперечник нижнего конца |

42,8 |

7 |

33,4–41,7 |

37,51 ± 1,24 |

10 |

38,3–48,7 |

43,39 ± 1,24 |

|

Индексы |

|||||||

|

2:1 |

14,24 |

6 |

13,0–14,7 |

13,91 |

10 |

13,9–15,6 |

14,90 |

|

4:1 |

11,22 |

6 |

8,8–11,7 |

10,49 |

10 |

08,8–12,5 |

11,19 |

|

6:1 |

20,97 |

6 |

19,3–21,4 |

20,67 |

10 |

17,7–21,2 |

19,88 |

Tibia

|

1.Наибольшая длина |

354,5 |

5 |

318,5–373,8 |

335,30 ± 9,98 |

10 |

338,0–400,0 |

361,70 ± 6,72 |

|

2.Ширина верхнего конца |

91,3 |

4 |

77,0–99,0 |

86,00 ± 4,65 |

10 |

86,7–107,0 |

97,85 ± 1,97 |

|

3.Поперечник верхнего конца |

93,0 |

5 |

82,0–105,5 |

88,70 ± 4,32 |

0 |

– |

– |

|

4.Ширина диафиза |

34,4 |

11 |

26,4–37,5 |

31,60 ± 0,97 |

10 |

32,0–43,4 |

36,41 ± 1,12 |

|

5.Поперечник диафиза, min |

39,0 |

7 |

33,5–39,3 |

35,83 ± 0,77 |

0 |

– |

– |

|

6.Ширина нижнего конца |

62,0 |

8 |

54,5–69,5 |

61,71 ± 1,73 |

10 |

59,1–77,4 |

67,53 ± 1,77 |

|

7. Поперечник нижнего конца |

43,2 |

8 |

37,5–46,0 |

42,20 ± 1,09 |

10 |

41,7–52,3 |

46,79 ± 1,17 |

|

Индексы |

|||||||

|

2:1 |

25,75 |

4 |

24,2–26,5 |

25,57 |

10 |

25,7–28,1 |

27,05 |

|

4:1 |

9,70 |

5 |

8,3–10,0 |

9,24 |

10 |

09,5–11,4 |

10,06 |

|

6:1 |

17,49 |

5 |

17,1–19,2 |

18,16 |

10 |

17,5–20,3 |

18,66 |

коллекционными сборами с Чумыша, Чика и Красного Яра под Новосибирском. Были привлечены также промеры костей скелета американских пещерных львов ( P. leo atrox ) из асфальтовых ловушек Ранчо-Лабреа в Калифорнии [Merriam, Stock, 1932] (табл. 2). Сравнение показало незначительное уменьшение размеров тела пещерных львов в позднем плейстоцене. Если принять сумму средних значений сопоставимых промеров нижней челю-

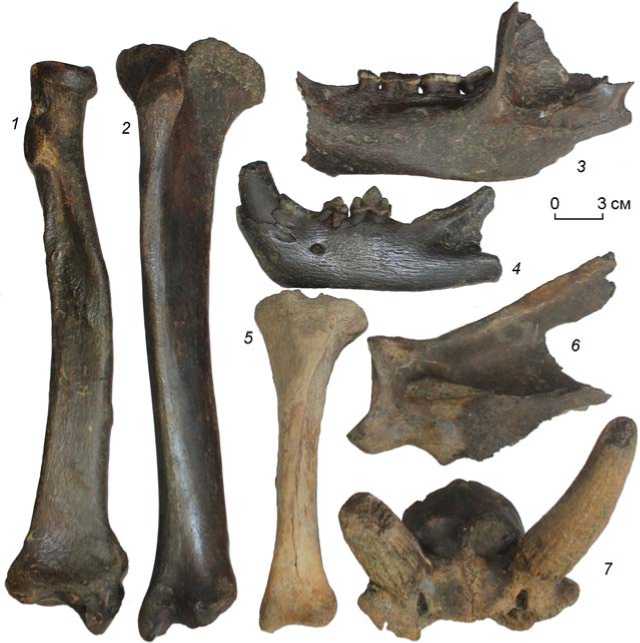

Рис. 2. Астрагалы бурого медведя ( Ursus arctos ).

а – среднестатистический по размерам астрагал голоценового бурого медведя; б – астрагал гигантской особи с Бибихи.

сти позднеплейстоценовых P. leo spelaea за 100 %, то размеры среднеплейстоценовых львов из Бибихи составят 102,3 %. Для огромного позднеплейстоценового североамериканского P. leo atrox этот показатель намного выше (114,8 %). Удалось найти также редко сохраняющиеся целиком лучевую и большеберцовую кости льва (рис. 1, 2 ). Кости из Бибихи (особенно лучевая) принадлежали крупным особям, близким к средним значениям промеров американского P. leo atrox , и заметно крупнее большинства аналогичных костей позднеплейстоценовых львов. Все лучевые ко сти пещерного льва позднеплейстоценового возраста были собраны на Чумыше. В серии же больших берцовых костей, помимо находок с Чумыша, Чика, Тараданово и Красного Яра, использовались также промеры 3 целых tibia пещерных львов из Кузнецкой котловины (табл. 3).

Заслуживает внимания огромных размеров астрагал, по всем морфологическим признакам принадлежащий к бурому медведю. Для сравнения в скобках приводятся соответствующие промеры астрагалов крупного голоценового Ursus arctos из Пещеры Памятная в Хакасии (n = 20-22)

[Васильев, Гребнев, 2009]. Длина (высота) астрагала 82,2 мм (42,6-М 47,98–52,5 мм) ширина в проекции на сагиттальную плоскость – 85 мм (49-М 55,13–61,6 мм), ширина верхнего суставного блока – 68 мм (37-М 42,77–47,7 мм) нижнего – 54,5 мм (32,5-М 35,33–40,8 мм). Средние размеры астрагала бурого медведя из Памятной пещеры, таким образом, составляют только 63 % от величины гигантской особи из Бибихи и 70 % – по их максимальным значениям. На рис. 2 показан астрагал из Бибихи в сравнении со среднестатистическим голоценовым бурым медведем. Существенно превышает данный астрагал и максимальные значения промеров (длина / ширина – 66/72 мм) большого пещерного медведя ( U. (Spelaearctos) spelaeus ) из пещер Северного и Среднего Урала [Кузьмина, 2002]. Возможно, астрагал принадлежал особо крупной особи наиболее крупного среднеплейстоценового подвида U. arctos kamiensis , остатки которого найдены в Поволжье и Западной Сибири [Барышников, 1992; 2007]

Авторы выражают признательность командованию и преподавателям НВВКУ – Г.М. Мамедову и И.С. Новикову за организацию поездки на р.Чик. А.С. Колясниковой – за деятельное участие в первом сплаве по р. Чумыш.

Список литературы Новые находки остатков плейстоценовых крупных млекопитающих на вторичных аллювиальных местонахождениях Верхнего Приобья в 2021 году

- Барышников Г. Ф. Плейстоценовые хищные (Carnivora) волжской фауны из коллекции Казанского университета // Волжская фауна плейстоценовых млекопитающих в Геолого-минералогическом музее Казанского университета. - Казань, 1992. - С. 107-140.

- Барышников Г.Ф. Медвежьи (Carnivora, Ursidae). -СПб.: Наука, 2007. - 541 с.

- Васильев С.К., Гребнев И.Е. Морфология костей скелета голоценового бурого медведя (Ursus arctos L., 1758) Кузнецкого Алатау // Енисейская провинция. -Альманах. Вып. 4. - Красноярск: КККМ, 2009. - С. 68-76.

- Васильев С.К., Пархомчук Е.В., Середнёв М.А., Милютин К.И., Кузьмин Я.В., Калинкин П.Н., Растигеев С.А. Радиоуглеродное датирование остатков редких видов плейстоценовой мегафауны Южной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 42-46. DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.042-046

- Васильев С.К., Середнёв М.А., Милютин К.И. Крупные млекопитающие среднего и позднего плейстоцена из аллювиальных местонахождений Бибиха, на р. Оби (Новосибирская область) и с р. Чумыш (Алтайский край) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 59-67. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.059-067

- Васильев С.К., Пархомчук Е.В., Середнёв М.А., Милютин К.И., Растигеев С.А., Пархомчук В.В. Позднеплейстоценовая мегафауна юга Западной и Средней Сибири: новые данные по радиоуглеродному датированию и новые находки из аллювиальных местонахождений в 2020 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. - С. 43-50. DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.043-050

- Кузьмина И.Е. Пещерные медведи Урала // Фауна Урала в плейстоцене и голоцене. - Екатеринбург: Университет, 2002. - С. 3-23.

- Панычев В.А. Радиоуглеродная хронология аллювиальных отложений Предалтайской равнины. - Новосибирск: Наука, 1979. - 132 с.

- Merriam J.C., Stock G. The Felidae of Rancho La Brea. - Washington: Carnegie Inst., 1932. - 232 p. + 42 pl.

- Vereschagin N., Baryscnikov G. Small cave bear Ursus (Spelaearctos) rossicus uralensis from the Kizel Cave in the Ural (Russia) //Geol. zbornik. - Liubljana, 2000. - № 15. -pp. 53-66.