Новые находки остатков среднекаменноугольных растений в Ростовской области

Автор: Наугольных С. В., Линкевич В. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Палеоботаника

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обзору ископаемых остатков высших растений, собранных в среднекаменноугольных отложениях в двух местонахождениях, расположенных в Ростовской области. Коллекция включает остатки древовидных плауновидных Lepidodendron cf. aculeatum Sternberg, Sigillaria scutellata Brongniart, членистостебельных Calamites spp. и тригонокарповых (медуллезовых) птеридоспермов Alethopteris lonchitica (Schlotheim) Goeppert, A. decurrens (Artis) Zeiller, Neuropteris heterophylla Brongniart, Mixoneura cf. beraliana Zalessky. Таксономический состав изученного флористического комплекса указывает на то, что исходная гидрофильная/антракофильная растительность произрастала в условиях влажного и теплого (гумидного) климата. Представительность и музейная аттрактивность собранных образцов делает возможным их эффективное использование в образовательных проектах, а также для дидактических целей и музейных выставок.

Карбон, плауновидные, птеридоспермы, Еврамерика, антракофильные сообщества, Carboniferous, lycopodiopsids [lycopods], pteridosperms, Euramerica, anthracophilous communities

Короткий адрес: https://sciup.org/142236768

IDR: 142236768 | УДК: [561:582.38]:551.735.15(470.61) | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-1-57-68

Текст статьи Новые находки остатков среднекаменноугольных растений в Ростовской области

*Геологический институт Российской академии наук, г. Москва, Россия; e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Изучение ископаемых остатков растений каменноугольного возраста, характеризующих низкоширотную растительность Еврамерийского типа ( Chaloner et al., 1973 ; Meyen, 1982; 1987 ) является важной задачей палеоботаники, и не только чисто академической задачей, но и задачей, имеющей большое практическое, прикладное значение, которое определяется необходимостью дальнейшей разработки стратиграфии угленосных отложений ( Бетехтина и др., 1978; Фисуненко и др., 1981; Ошуркова, 1980; 1987; Егоров, 1992 ).

Каменноугольным растениям Ростовской области, близлежащих районов Предкавказья, Северного Кавказа и Восточного Донбасса посвящена обширная литература ( Залесский, 1934; Новик, 1952; 1978 и др.). В ходе дальнейших исследований этого региона появляются новые данные, которые позволяют расширить наши представления о каменноугольных флорах Еврамерийской фитогеографической области.

Настоящая статья посвящена характеристике растительных остатков, собранных в двух местонахождениях, расположенных в Ростовской области; особое внимание уделено палеоэкологической интерпретации изученных местонахождений.

Материал и методы

В мае 2019 г. группа краеведов и палеонтологов-любителей из г. Ростова-на-Дону передала в дар Андреапольскому краеведческому музею им. Э. Э. Шимкевича (г. Андреаполь, Тверская область) несколько образцов углистых аргиллитов и алевролитов с растительными остатками среднекаменноугольного возраста. Образцы были собраны на терриконе шахты Мирная у г. Шахты (пос. Новокадамово) Ростовской области и происходят из белокалитвенской свиты среднего карбона (башкирский ярус). Один из авторов статьи (Линкевич В. В.) получил приглашение от ростовских краеведов принять участие в сборе растительных остатков каменноугольного возраста в этом районе.

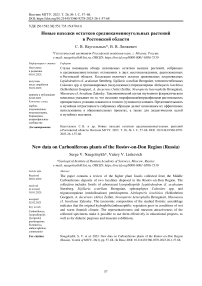

Во второй половине августа 2020 г. в ходе экспедиционной поездки в Ростовскую область и Карачаево-Черкесскую Республику в сопровождении краеведа из г. Ростова-на-Дону Албула А. В. одним из авторов этой статьи Линкевичем В. В. были посещены два террикона угольных шахт Мирная и Наклонная, расположенные в окрестностях поселков Качкан и Новокадамово (Артемовское сельское поселение, Октябрьский район, Ростовская область; рис. 1). Обоим местонахождениям даны условные названия Качкан и Новокадамово соответственно.

В ходе работы на терриконах участниками экскурсии визуально осмотрены фрагменты пород с целью обнаружения палеонтологических образцов. Одновременно производилась фотофиксация терриконов и самих найденных образцов в полевых условиях для использования в качестве иллюстративного материала на целевых тематических выставках.

В итоге было собрано около 80 образцов с растительными остатками. Подсчет точного количества найденных экземпляров очень сложен, поскольку на одной поверхности напластования часто находятся несколько десятков фрагментов листьев, коры и семян. Таким образом, общее количество найденных растительных остатков приближается к тысяче.

После аккуратной и осторожной промывки и просушки ряд образцов распался по естественным трещинам, в настоящее время подлежит склейке и находится в реставрации. В коллекции преобладают остатки плауновидных и птеридоспермов (рис. 2–5), присутствуют остатки членистостебельных.

Наибольшее количество хорошо сохранившихся экземпляров, определение которых не вызывает сомнений, относится к роду Alethopteris Sternberg (40 экземпляров); из них два экземпляра определены как Alethopteris lonchitica (Schlotheim) Goeppert, остальные отнесены к виду Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller.

Далее в таксономическом отношении собранные образцы распределяются по родам следующим образом: Neuropteris Brongniart (20 экземпляров фрагментов ваий), Lepidodendron Sternberg (17 экземпляров фрагментов коры и облиственных побегов), Sigillaria Brongniart (в коллекцию было отобрано только 8 представительных экземпляров коры, но остатки сигиллярий в изученных местонахождениях встречаются довольно часто), Calamites Brongniart (5 экземпляров слепков внутренней полости и отпечатков побегов), Cyclopteris Brongniart (1 циклоптероидный лист), Odontopteris Brongniart (1 фрагмент вайи), а также апикальный фрагмент пера последнего порядка, отнесенный к роду Mixoneura Weiss.

В настоящее время весь собранный материал подготовлен к рассмотрению фондовой экспертнозакупочной комиссией для включения его в основной и научно-вспомогательный фонды Андреапольского краеведческого музея и дальнейшего использования во временных тематических выставках.

Рис. 1. Географическое расположение изученных местонахождений: 1 – местонахождение Качкан (террикон шахты Наклонная, п. Качкан, Артемовское сельское поселение, Октябрьский район, Ростовская область); 2 – местонахождение Новокадамово (террикон шахты Мирная, п. Новокадамово, Артемовское сельское поселение, Октябрьский район, Ростовская область).

Расстояние между терриконами 1 и 2 по прямой равно 2,4 км

Fig. 1. Geographical position of the localities studied: 1 – the locality Kachkan (waste heap of the Naklonnaya Mine, Kachkan village, Artemovsk settlement, Oktjabrsky District, Rostov-on-Don region); the locality Novokadamovo (waste heap of the Mirnaya Mine, Novokadamovo village, Artemovsk settlement; Oktjabrsky District, Rostov-on-Don region). The distance between waste heaps 1 and 2 in straight direction is 2.4 km

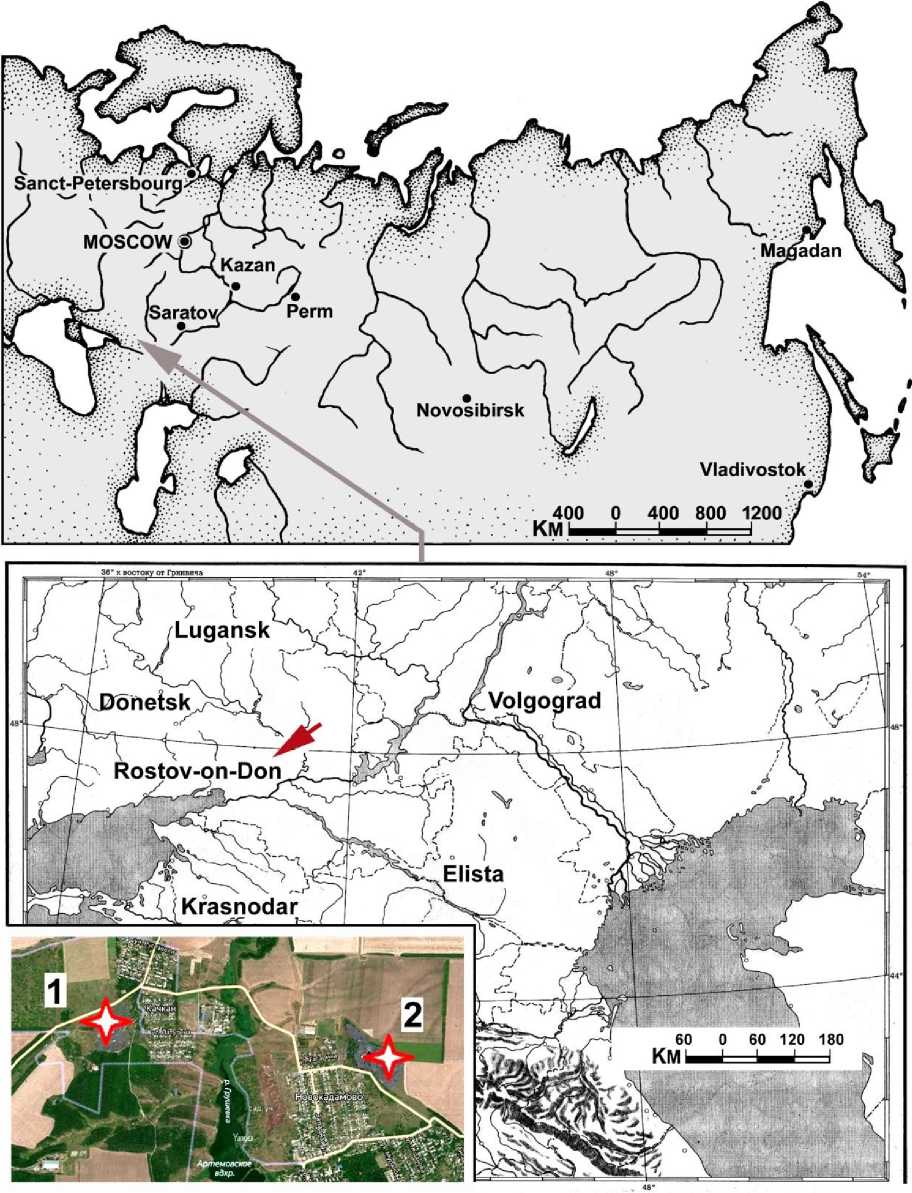

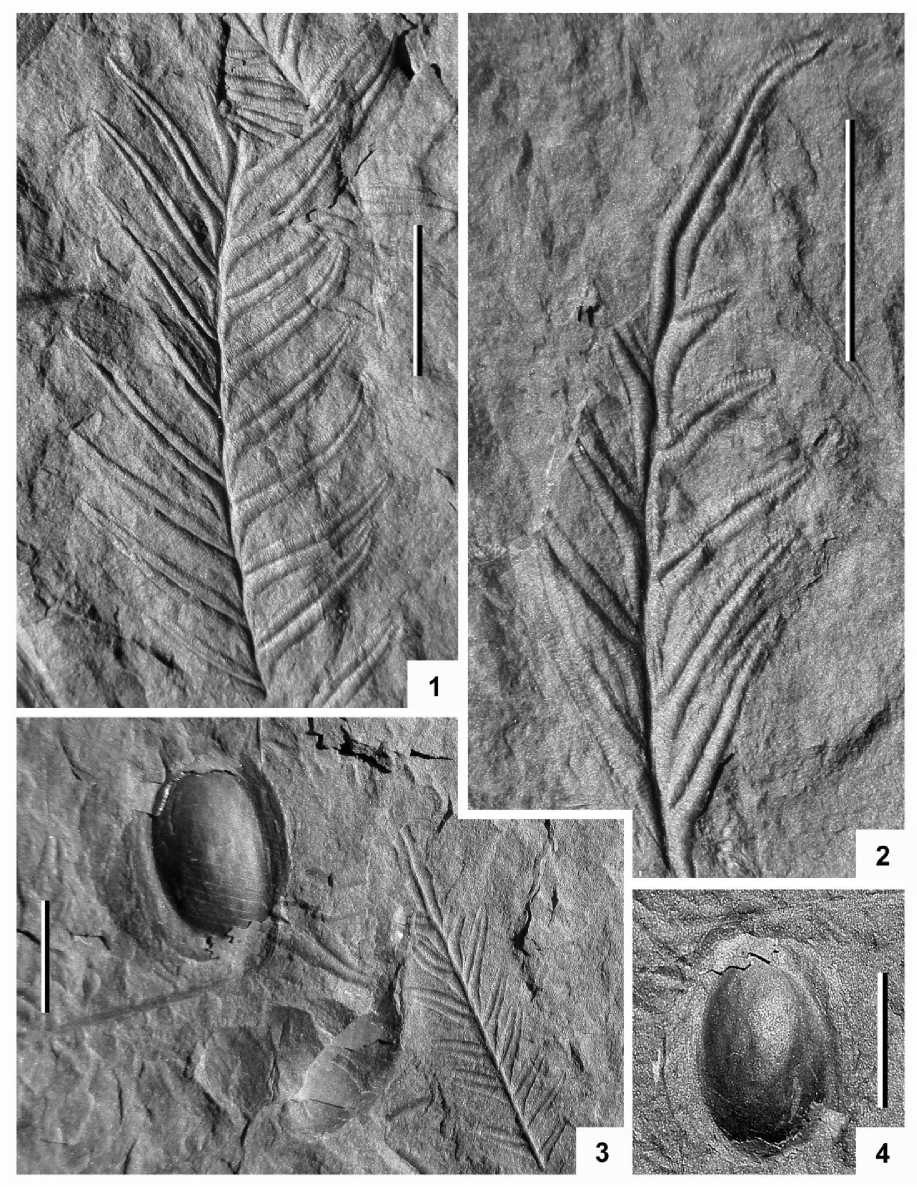

Рис. 2. Ископаемые растения из местонахождения Качкан: фиг. 1 – Lepidodendron sp., облиственный побег; фиг. 2, 3 – Lepidodendron cf. aculeatum Sternberg. Местонахождение: Качкан (фиг. 1–3; см. рис. 1).

Коллектор Линкевич В. В. Дата сбора: 28.08.2020 г. Длина масштабной линейки 1 см

Fig. 2. Fossil plants from the Kachkan locality: 1 – Lepidodendron sp., leafy shoot;

2, 3 – Lepidodendron cf. aculeatum Sternberg. Locality: Kachkan (1–3; see Fig. 1).

Collector V. V. Linkevich. The date of collecting: August 28, 2020. Scale bar is 1 cm

Результаты и обсуждение

Палеоботанические наблюдения

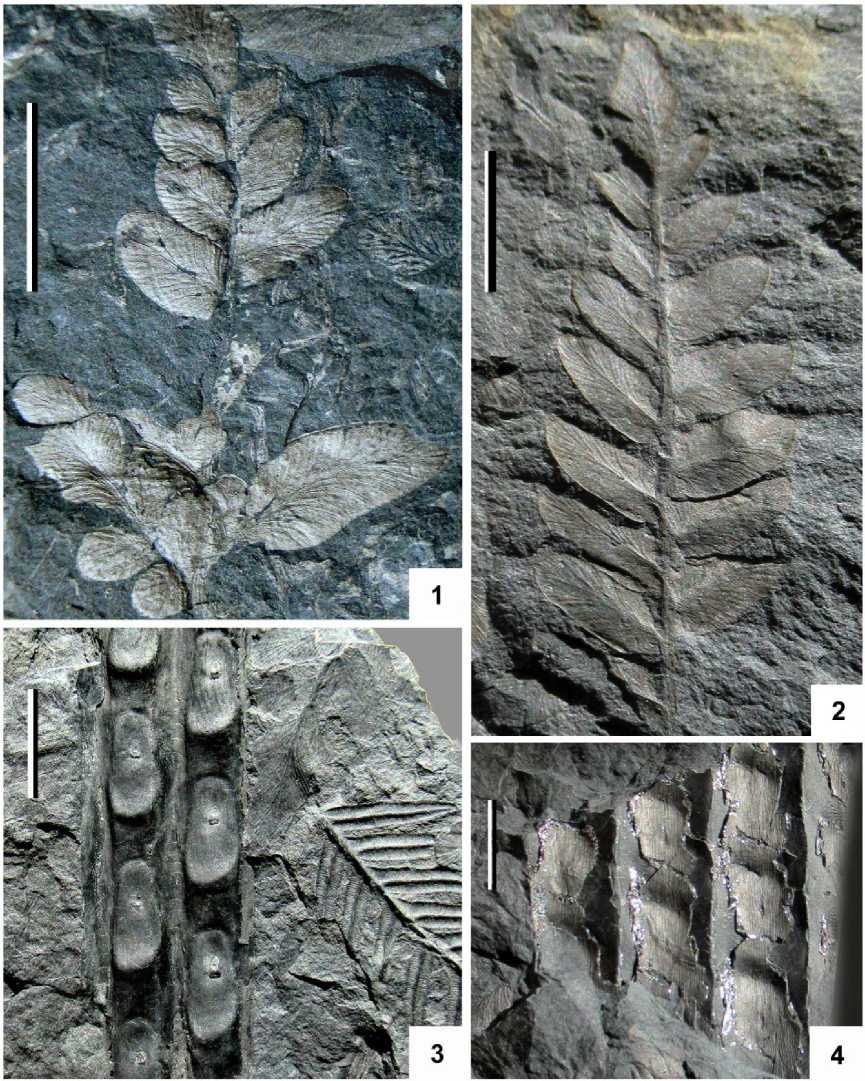

Как уже было отмечено, бóльшую часть собранной коллекции составляют фрагменты ваий медуллезового (тригонокарпового) птеридосперма Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller (рис. 4, фиг. 1–3; рис. 5, фиг. 1) и близкого ему вида Alethopteris lonchitica (Schlotheim) Goeppert (рис. 5, фиг. 3; сходный экземпляр изображен в работе Новик, 1954 , табл. XIX, фиг. 5 ).

Экземпляры, практически идентичные находящимся в нашей коллекции листьям Alethopteris decurrens, неоднократно изображались в палеоботанической литературе [см., например, Залесский, 1907, табл. XVIII, фиг. 4; Залесский и др., 1938, с. 45, 46, рис. 58 (следует отметить, что экземпляры, изображенные М. Д. Залесским и Е. Ф. Чирковой, несколько отличаются от типичных Alethopteris decurrens более крупными размерами, а также более широкими и короткими перышками, однако в целом эти листья вполне вписываются в морфологическую норму данного вида в качестве крайнего члена ряда изменчивости листьев Alethopteris decurrens); Новик, 1952, табл. LVII, фиг. 5, 6; Новик, 1954, табл. XIX, фиг. 4; Remy et al., 1959, S. 163, Abb. 138].

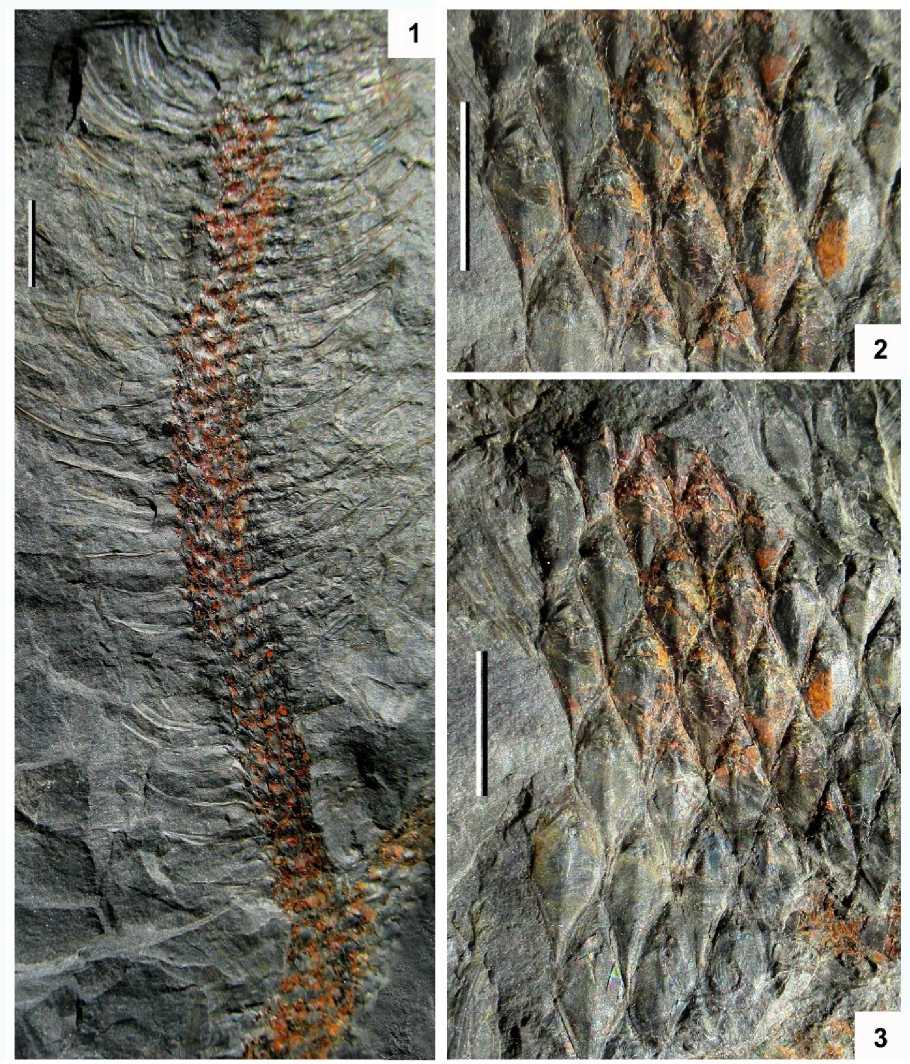

Рис. 3. Ископаемые растения из местонахождения Качкан: фиг. 1 – Neuropteris heterophylla Brongniart; фиг. 2 – Mixoneura cf. beraliana Zalessky; фиг. 3, 4 – Sigillaria scutellata Brongniart.

Местонахождение: Качкан (фиг. 1–4; см. рис. 1). Коллектор Линкевич В. В.

Дата сбора: 28.08.2020 г. Длина масштабной линейки 1 см

Fig. 3. Fossil plants from the Kachkan locality: 1 – Neuropteris heterophylla Brongniart; 2 – Mixoneura cf. beraliana Zalessky; 3, 4 – Sigillaria scutellata Brongniart. Locality: Kachkan (1–4; see Fig. 1). Collector V. V. Linkevich.

The date of collecting: August 28, 2020. Scale bar is 1 cm

Рис. 4. Листья медуллезового (тригонокарпового) птеридосперма Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller и его предполагаемый семязачаток: фиг. 1, 2 – фрагменты перьев последнего порядка; фиг. 3, 4 – семязачаток, найденный рядом с листьями Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller.

Местонахождение: Качкан (фиг. 1–4; см. рис. 1). Коллектор Линкевич В. В.

Дата сбора: 28.08.2020 г. Длина масштабной линейки 1 см

Fig. 4. Leaves of the medullosalean (trigonocarpalean) pteridosperm Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller, and the ovule belonging to the same parent plant: 1, 2 – fragments of last order pinnae, 3, 4 – the ovule found together with the leaves Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller. Locality: Kachkan (1–4; see Fig. 1). Collector V. V. Linkevich.

The date of collecting: August 28, 2020. Scale bar is 1 cm

Следует отметить постоянное сонахождение листьев Alethopteris decurrens и семян тригонокарпоидного облика (рис. 4, фиг. 3, 4). Высока вероятность того, что это органы одного и того же материнского растения. Если данное предположение верно, то сонахождение семян и листьев Alethopteris decurrens указывает на барохорность материнских растений, которым эти органы принадлежали. Сходная ассоциативная связь листьев алетоптерид с тригонокарпоидными семенами Pachytesta spp. отмечалась для ряда местонахождений пермокарбонового возраста в Центральной Европе ( Nemejc, 1936 ).

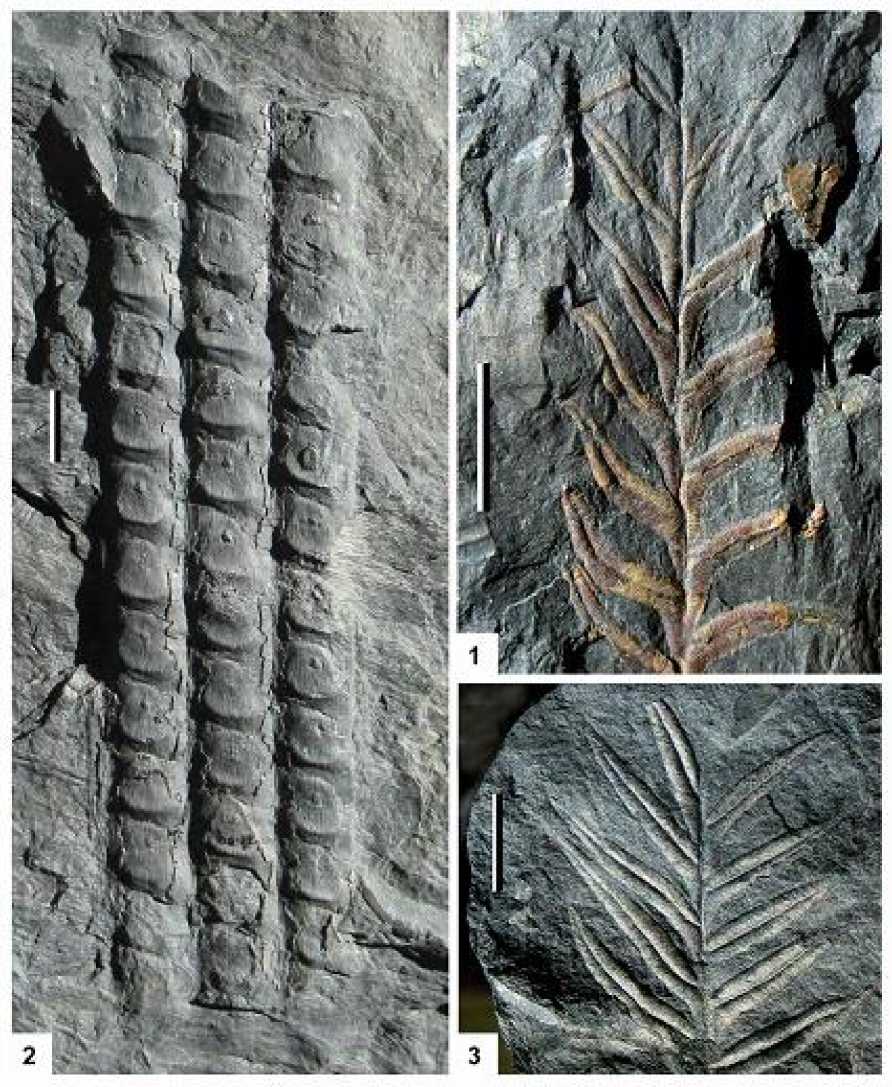

Рис. 5. Ископаемые растения из местонахождений Новокадамово и Качкан: фиг. 1 – Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller; фиг. 2 – Sigillaria scutellata Brongniart; фиг. 3 – Alethopteris lonchitica (Schlotheim) Goeppert. Местонахождение: Новокадамово (фиг. 1); Качкан (фиг. 2, 3). Коллектор Линкевич В. В. Дата сбора: 28.08.2020 г. Длина масштабной линейки 1 см

Fig. 5. Fossil plants from the localities Novokadamovo and Kachkan: 1 – Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller; 2 – Sigillaria scutellata Brongniart; 3 – Alethopteris lonchitica (Schlotheim) Goeppert. Localities: Novokadamovo (1), Kachkan (2, 3). Collector V. V. Linkevich. The date of collecting: August 28, 2020. Scale bar is 1 cm

Второй по количеству собранных экземпляров группой растений в изученных местонахождениях также являются медуллезовые (тригонокарповые), а именно невроптериды, представленные родом Neuropteris (рис. 3, фиг. 1) и близким ему родом Mixoneura (рис. 3, фиг. 2), совмещающим невроптероидное и одонтоптероидное жилкование перышек.

Невроптериды в имеющейся коллекции представлены полиморфным видом Neuropteris heterophylla Brongniart (рис. 3, фиг. 1). Имеющиеся экземпляры практически идентичны экземплярам листьев этого вида, изображенным в целом ряде работ ( Залесский, 1907, табл. XIV, фиг. 4, табл. XV, фиг. 2, 4; Залесский и др., 1938, с. 62–64, рис. 71, 72; Новик, 1952, табл. LXI, фиг. 1, 2; Новик, 1954, табл. XX, фиг. 5 ). Высока вероятность того, что циклоптероидный лист, упоминавшийся в п. "Материалы и методы", принадлежал тому же материнскому растению.

Единственный в изученной коллекции экземпляр, предварительно определенный в открытой номенклатуре как Mixoneura cf. beraliana Zalessky (рис. 3, фиг. 2), обнаруживает большое сходство с пером последнего порядка Mixoneura beraliana Zalessky, изображенным в монографии М. Д. Залесского и Е. Ф. Чирковой ( 1938 , рис. 88 ); этот же рисунок репродуцирован Е. О. Новик ( 1952, табл. LXVI, фиг. 6 ). Отличие заключается в более четко выраженной осевой (условно средней) жилке у нашего экземпляра, что и заставило определить его в открытой номенклатуре.

Следует отметить тот факт, что довольно значительное количество остатков древовидных гетероспоровых плауновидных, как и алетоптерид и невроптерид, отличается исключительно хорошей сохранностью. Помимо фрагментов коры обнаружены облиственные побеги с филлоидами, сохранившимися в прикрепленном состоянии (рис. 2, фиг. 2), что однозначно указывает на то, что растительные остатки не испытали значительного переноса и, таким образом, характеризуют растительность, произраставшую непосредственно вблизи формировавшегося танатоценоза.

В ходе видовой атрибуции имеющихся в коллекции остатков гетероспоровых плауновидных возникли некоторые сложности, связанные прежде всего с большим количеством ранее установленных видов, причем при описании новых видов (и отчасти новых родов) не учитывалась внутривидовая, возрастная и внутрипопуляционная изменчивость.

Один из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров коры Lepidodendron (рис. 2, фиг. 2, 3) в нашей коллекции с учетом таксономического состава наиболее морфологически близких видов лепидодендрид, широко принятых в международной литературе, можно определить как Lepidodendron cf. aculeatum Sternberg. В целом имеющийся экземпляр вполне вписывается в пределы внутривидовой изменчивости вида L. aculeatum и обнаруживает много общего с классическими экземплярами L. aculeatum , описанными и изображенными в литературе ( Залесский, 1907, фиг. 5; Новик, 1952, табл. XXVI, фиг. 1, 2; Новик, 1954, табл. IX, фиг. 1; Remy et al., 1959, Abb. 76 ). Однако имеющийся экземпляр коры явно принадлежал молодому, еще не вполне развитому экземпляру, поэтому было решено определить его в открытой номенклатуре. Следует также отметить, что наш экземпляр несколько сходен с видом L. worthenii Lesquereux ( Залесский и др., 1938 , с. 112–114, рис. 116–118 ; Новик, 1952 , табл. XXVII, фиг. 6, 7 ).

Остатки коры сигиллярий, имеющиеся в распоряжении авторов, несмотря на кажущиеся различия (рис. 3, фиг. 3, 4; рис. 5, фиг. 2), скорее всего, относятся к одному и тому же естественному (ботаническому) виду. Морфологические различия между этими экземплярами могут быть объяснены прежде всего разной степенью декортикации, обычной для гетероспоровых плауновидных позднего палеозоя ( Наугольных, 2001 ). Наиболее близкий вид, довольно часто встречающийся в среднекаменноугольных отложениях Донецкого угольного бассейна и прилегающих к нему регионов – Sigillaria scutellata Brongniart ( Новик, 1952 , табл. XXXV, фиг. 1, 2 ). Именно к этому виду, с некоторой долей условности, отнесены все экземпляры сигиллярий из имеющейся коллекции.

Палеоэкологическая интерпретация

Общий состав флористического комплекса из изученных местонахождений однозначно указывает на то, что он характеризует теплолюбивую околоводную растительность, образованную гетероспоровыми плауновидными семейств Lepidodendraceae и Sigillariaceae, которые, очевидно, были эдификаторами данного сообщества. В подлеске произрастали многочисленные антракофильные птеридоспермы, из которых доминировали алетоптериды Alethopteris lonchitica и A. decurrens при акцессорной роли невроптерид Neuropteris heterophylla и Mixoneura cf. beraliana . Сходными экологическими преференциями обладали медуллезовые птеридоспермы из других регионов Еврамерики ( Wnuk et al., 1984; DiMichele et al., 2006 ). Важно отметить практически полное отсутствие в коллекции остатков настоящих гидрофилов (например, клинолистников) и очень небольшое количество каламитов. Возможно, это указывает на то, что танатоценоз формировался в непосредственной близости от лесного болота с доминирующими плауновидными [т. е. в пределах "ландшафта В" ( Фисуненко, 1987, рис. 3 )].

Сходные околоводные гигрофильные сообщества в каменноугольном периоде были характерны для многих низкоширотных зон ( Phillips et al., 1981; Щеголев, 1985; 1991; Фисуненко, 1987; Эйлер и др., 1988; Jennings, 1990; Poplin, 1994; DiMichele et al., 1996; Wagner et al., 1997; Greb et al., 2006; Willard et al., 2007; Naugolnykh et al., 2014; Naugolnykh, 2022 ).

Все растительные остатки из местонахождений Новокадамово и Качкан характеризуют один и тот же стратиграфический интервал, поэтому в перспективе целесообразно использовать собранные палеоботанические образцы для более широких палеофитогеографических и палеоэкологических обобщений.

Заключение

Коллекция ископаемых растений среднекаменноугольного возраста, собранная в отложениях белокалитвинской свиты (башкирский ярус) в Ростовской области, позволяет составить предварительное представление об исходных растительных сообществах, которые могут быть интерпретированы как гигрофильные/антракофильные. Представительность и музейная аттрактивность собранных образцов делает возможным их эффективное использование в образовательных проектах, а также для дидактических целей и музейных выставок.

Настоящая работа подготовлена в рамках госзадания и государственной программы Геологического института РАН (г. Москва). Авторы выражают искреннюю признательность геологу-любителю Албулу А. В. (г. Ростов-на-Дону) за помощь в организации полевых работ и сбора растительных остатков, а также Снигиревскому С. М. (кафедра осадочной геологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета; Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург) за рецензирование рукописи и ценные замечания.