Новые находки растений-полемохоров в Псковской и Новгородской областях

Автор: Королькова Е.О.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается феномен произрастания центрально-европейских видов сосудистых растений в местах дислокации немецких войск во время Великой Отечественной войны в Псковской и Новгородской областях (растения-полемохоры). Вдоль дороги Локня – Холм, по которой в 1941–1944 годах перевозили грузы из Центральной Европы, сейчас во многих местах растут Carex brizoides, Primula elatior, Heracleum sphondylium и Pimpinella major. Эти же виды найдены в местах дислокации немецких войск. Отмечено наличие гибридов Heracleum sphondylium и Heracleum sibiricum на участке их совместного произрастания у станции Локня. Также описаны места находок Sanicula europaea, который, по нашему мнению, увеличил своё присутствие благодаря военным заносам.

Растения-полемохоры, заносные виды растений, биологическое разнообразие, флора Псковской области, флора Новгородской области, центрально- европейские растения, Великая Отечественная война, Carex brizoides, Primula elatior, Heracleum sphondylium, Pimpinella major

Короткий адрес: https://sciup.org/148332067

IDR: 148332067 | УДК: 581.91; 502.75; 58.009 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-4-69-81

Текст научной статьи Новые находки растений-полемохоров в Псковской и Новгородской областях

Растения-полемохоры – заносные растения, оказавшиеся за пределами естественного ареала в результате военных действий. Термин был введен в ботаническую науку финским ботаником Пану Маннеркорпи (Mannerkorpi, 1944). Впервые на это явление обратили внимание финские учёные после Советско-финляндской войны (1939–1940), когда в местах дислокации частей РККА стали находить растения, ранее там не встречавшиеся. Было высказано предположение о том, что эти виды завезены из Советской России вместе с фуражом и сеном.

После Великой Отечественной войны советские ботаники почти не интересовались этим вопросом. Только в отчёте В.В. Алёхина о командировке в Центрально-Черноземный заповедник летом 1945 года есть упоминание о целенаправленном поиске видов растений-полемохоров: «… я все время старался найти в пределах заповедника каких-либо новых растений, принесенных немцами или вообще передвигающимися войсками, особенно, конечно, сорных растений. Однако, таковых новых занесенных растений не оказалось, лишь по краю одной выкопанной ямы в лесу Дуброшина я нашел некоторое число экземпляров смолевки вильчатой ( Silene dichotoma ), это растение до сих пор в заповеднике отсутствовало и не было указано для Курской области» (Alekhin, 2012).

Странные виды, очевидно центрально-европейского происхождения, находили на Северо-Западе Европейской части России начиная с 1960-х годов. Однако только в 2000-х годах А.Н. Сенников, работающий в Финляндии, нашёл публикации Маннеркорпи, и сопоставил находки европейских видов с его гипотезой. Сенников (Sennikov, 2012) отметил, что находки невиданных на Северо-Западе Европейской России растений, естественный ареал которых охватывает преимущественно Альпы и Карпаты, привлекли внимание ленинградского ботаника Адо Хааре ещё в 1965 году, но лишь на 13 лет позднее (Haare, 1978) он опубликовал небольшую заметку об этих находках и постулировал, что необычные находки являются реликтами позднего плейстоцена. Места концентрации этих «реликтов» многие ботаники традиционно называют «чудо-полянами».

Начиная с 2010-х годов ботаники, работающие в Центральной России, увлеклись поиском растений-полемохоров, а для выявления мест их произрастания были сформулированы специальные критерии (Shcherbakov et al., 2013, 2018). В результате наших исследований список потенциальных растений-полемохоров был расширен почти до 50 видов (Reshetnikova et al., 2019, 2020, 2021).

В Северо-Западном регионе России центрально-европейские виды растений регулярно находили Г.Ю. Конечная с коллегами, в частности – в Псковской (Efimov, Konechnaya, 2018; Efimov et al., 2021) и Новгородской областях (Andreeva et al., 2009; Efimov et al., 2020; Kuropatkin et al., 2019). Однако они не вели целенаправленный поиск растений-полемохоров, и часто даже не интерпретировали их как таковые.

Ведя систематическую работу по выявлению разнообразия сосудистых растений Полистовского (Reshetnikova et al., 2006; Korolkova et al., 2020) и Рдейского (Reshetnikova et al., 2007) заповедников и их окрестностей, мы также находили центрально-европейские виды, но эти находки носили случайный характер.

Прежде чем перейти к описанию наших флористических находок, стоит попытаться ответить на вопрос – а какие собственно виды растений мы можем отнести к полемохорам в Северо-Западном регионе России? Очевидно, что в рамках короткой заметки это невозможно, однако некоторые соображения можно озвучить.

Во-первых, основные работы по изучению растений-полемохоров велись в Центральной России. Соответственно, и списки потенциальных видов были составлены для этой территории (Reshetnikova et al., 2021). В итоговой таблице статьи Н.М. Решетниковой с соавторами приведено 44 вида, указаны места их находок для областей Центральной России, а для Северо-Запада приведены сведения по литературным источникам. Будем считать эту таблицу отправной точкой для построения гипотез по каждому потенциально полемохорному виду.

Во-вторых, некоторые виды из «списка Решетниковой» вполне могут находиться в СевероЗападном регионе на восточной границе ареала. Как, например, Primula elatior (L.) Hill., которая занесена в Красную книгу Псковской области (Krasnaya…, 2014). И, в то же время, эти же самые виды могли быть интродуцированы, а затем распространяться из мест культивирования: та же Primula elatior или Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott.

В-третьих, есть несколько видов растений, число находок которых по мнению Н.М. Решетниковой (Reshetnikova et al., 2021) увеличилось после ВОВ, она связывает это с возросшим в послевоенное время генетическим разнообразием за счёт привнесения генов из европейских популяций Sieglingia decumbens (L.) Bernh., Cerastium arvense L. и Fragaria moschata L. Несомненно, это явление требует дальнейшего изучения при помощи молекулярногенетических методов.

В-четвертых, можно предположить, что в некоторых точках виды появились после ВОВ впервые, а их диаспоры были занесены в изначально подходящие места именно при передвижении немецких войск. Такой сценарий мы предполагаем на территории нашего исследования для Sanicula europaea L., поскольку он находится исключительно на старых лесных дорогах, но не заходит в массив леса.

Учитывая все изложенные выше соображения, я буду описывать места нахождения потенциально полемохорных для Северо-Западного региона видов, и указывать найденные в каждом конкретном месте виды с обсуждением истории их попадания.

Все наши исследования связаны с окрестностями Полистово-Ловатской болотной системы – самой обширной из сохранившихся в Европе в ненарушенном состоянии. Большая часть территории болота охраняется двумя заповедниками – Полистовским (37 837 га) и Рдейским (36 922 га), а прилегающие к болоту луга, леса, залежи и другие сообщества защищены охранными зонами заповедников (у Полистовского 21 176 га, у Рдейского 4 844 га). Начиная в 2000-х годах свою работу, мы ещё не знали о полемохорах, и, к сожалению, не обследовали ещё сохранявшиеся тогда луга специально. Основные находки были сделаны уже в 2020-х годах. Все гербарные сборы мы передаем в Гербарий Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (MHA).

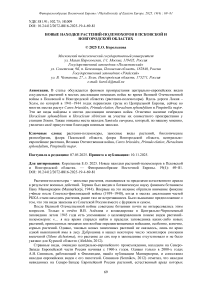

Рис. 1. Места находок вокруг Ратчи: 1 – Sanicula europaea , 2 – Sieglingia decumbens , 3 –

Pimpinella saxifraga . За основу взята Карта РККА (1941).

Fig. 1. The sites of finds around Ratcha: 1 – Sanicula europaea , 2 – Sieglingia decumbens , 3 – Pimpinella saxifraga . The Map of the Red Army (1941) is used as a cartographic basis.

Местность вокруг Полистово-Ловатской болотной системы издавна была заселена, много деревень расположено на берегах озера Полисто – Ручьи, Веряжа, Полисто, а к востоку от них, на моренном бугре на краю болота, была деревня Ратча, которую местные краеведы считают также аракчеевским военным поселением (рис. 1). В годы ВОВ на внутриболотных островах и в прилегающих к болоту лесах располагались партизанские соединения. Между партизанами и регулярными частями немецкой армии происходили столкновения, а в деревню Ратча несколько раз посылались карательные отряды (Nepokorennaya…, 1969). Наиболее удобная дорога в Ратчу от станции Локня начиналась у д. Юхово на дороге Локня – Холм, а затем шла на север, мимо озёр Цевло и Полисто. Именно на участке этой дороги между д. Полисто и ур. Сихово нами был найден Sanicula europaea L., местами образующий сплошной покров (Псковская область, Бежаницкий район, ГПЗ «Полистовский», окр. д. Полисто, 57.162762, 30.437149; вдоль лесной дороги к ур. Шихово; 16.06.2021 г., Е.О. Королькова, А.В. Шкурко; MHA). Хотя мы и не относим этот вид к полемохорным, но вполне вероятно, что занос диаспор на эту дорогу связан с передвижением немецких войск.

На лугах с торфом рядом с оз. Полисто нами была найдена Sieglingia decumbens (местами в массе), также она собрана О.В. Чередниченко в ур. Плавница в 2014 г. (Korolkova et al., 2020), а деревня Плавница стояла как раз на дороге Юхово–Ратча. Вероятность попадания этих видов с сеном имеется, однако для точного утверждения требуются дополнительные исследования.

Летом 2024 года на лугу у д. Ручьи мы собрали Pimpinella saxifraga L. (iNat264680695), имеющий признаки гибридизации с Pimpinella major (L.) Huds. – видом, полемохорное происхождение которого подтверждается при использовании традиционных «фильтров» (Shcherbakov et al., 2013): Псковская область, Бежаницкий м.о., д. Ручьи, 57.265756, 30.408521; на лугу рядом с ПП Аэролуг 2-4; 30.07.2024 г., Е.О. Королькова, С.Л. Рожков; MHA.

В 2025 году, несмотря на тщательные поиски, мы не нашли в Ручьях бедренцев с признаками гибридизации в этом месте – на наших постоянных учётных площадках! Зато в деревне Цевло, прямо рядом с научно-технической базой Полистовского заповедника, был обнаружен экземпляр Pimpinella major (iNat302317174). А рядом, а также на берегу озера Цевло, произрастало множество бедренцев с признаками гибридизации, и вообще – самых причудливых форм, которые, несомненно, требуют дальнейшего изучения. Такая же морфологическая серия была найдена и на дороге к северу от деревни Гоголево, рядом с деревней Оболонье, однако там нет бедренца большого в чётком виде, а есть экземпляр с признаками гибридизации (iNat302316835).

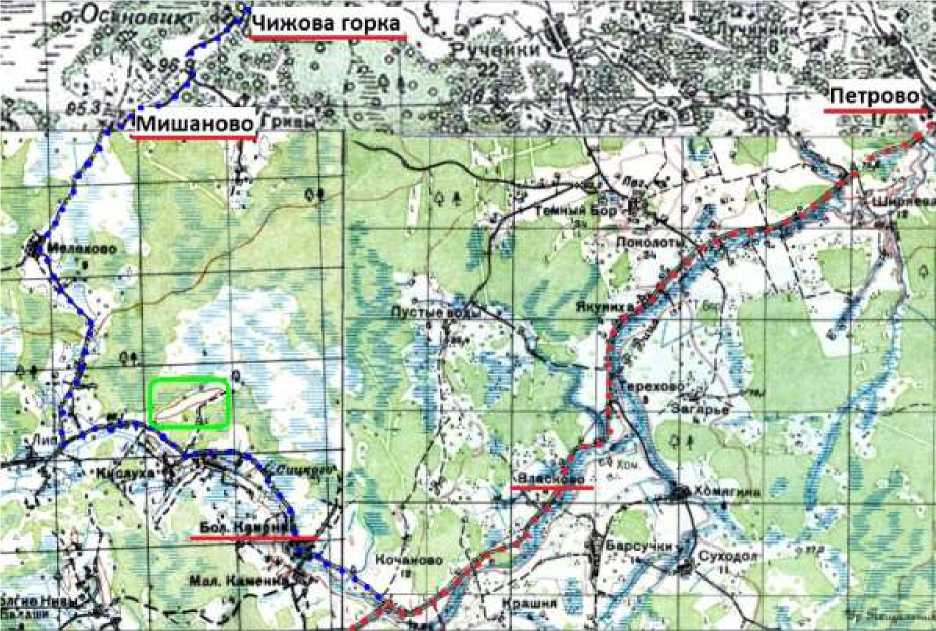

Рис. 2. Места находок растений-полемохоров на границе Псковской и Новгородской областей: ур. Мишаново, ур. Чижова горка, ур. Каменка, д. Власково, д. Петрово. Зелёным обведено предполагаемое место аэродрома, красными точками показана дорога Локня – Холм, синими точками – дорога Каменка – Замошье. За основу взята Карта РККА (1941).

Fig. 2. Sites of polemochore plants on the border of the Pskov and Novgorod regions: Mishanovo district, Chizhova Gorka district, Kamenka district, Vlaskovo village, Petrovo village. The intended location of the airfield is circled in green, the Loknya – Holm road is shown with red dots, and the Kamenka – Zamoshye road is shown with blue dots. The Map of the Red Army (1941) is used as a cartographic basis.

Много находок центрально-европейские растений было сделано в окрестностях станции Локня, например: Primula elatior (iNat115712222) , Heracleum sphondylium L. (iNat127330563) , Luzula luzuloides (iNat37414846) . Правда, последний вид был найден сотрудником Полистовского заповедника В.М. Медведевым в д. Михайлов Погост, предположительно, в старом парке или на кладбище (Efimov et al., 2021) . Локня и её окрестности давно привлекали внимание ботаников, в разные годы там были найдены так же: Colchicum autumnale L., Lusula campestris (L.) DC, Holcus lanatus L., Trisetum flavescens (L.) P. Beauv., Phyteuma nigrum F.W. Schmidt., Chaerophyllum aureum L. и другие потенциально полемохорные виды (Efimov, Konechnaya, 2018; Konechnaya, Medvedev, 2005).

Мы тоже нашли около станции Локня много растений Heracleum sphondylium (Псковская область, Локнянский район, рабочий посёлок Локня, 56.827783, 30.153499; на откосах вдоль станции Локня; 26.07.2019 г., Е.О. Королькова, Я.Е. Васильков; MHA), в том числе и гибриды с Heracleum sibiricum L. двух типов (рис. 3). Гибриды первого типа мы неоднократно находили в других областях с Н.М. Решетниковой: они имели беловатую (но с зеленоватым оттенком) окраску цветков и не увеличенные краевые лепестки. Рядом со станцией Локня мы наблюдали гибриды с другими признаками: у них насыщенная зелёная окраска и увеличенные краевые лепестки.

Популяция Heracleum sphondylium в этом месте поражает не только разнообразием гибридов, но и размерами: луговины с обильным покровом этого вида занимают несколько десятков соток вдоль железнодорожных путей к югу от станции Локня (iNat265089373).

Рис. 3. Гибриды Heracleum sphondylium и Heracleum sibiricum у станции Локня. Фото Ярослава Василькова.

Fig. 3. Hybrids of Heracleum sphondylium and Heracleum sibiricum near the Loknya station. Photo by Yaroslav Vasilkov.

Нахождение центрально-европейские видов растений вокруг станции Локня не случайно. Город Холм был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 3 августа 1941 по 21 февраля 1944 года. Снабжение расположенных там частей шло через станцию Локня, где грузы перекладывались на подводы для дальнейшей транспортировки по дороге Локня – Холм (рис. 2), дорога эта существует и в настоящее время.

Именно вдоль этой дороги летом 2019 года мы нашли Heracleum sphondylium и Pimpinella major (Новгородская область, Холмский район, деревня Власково, 56.964853, 30.788059; обочина дороги, на лугу и в перелеске; 26.07.2019 г., Е.О. Королькова, Я.Е. Васильков; MHA) . Потом эти два вида сопровождали нас до самого Холма (iNat264973299). Сейчас дорога Локня – Холм расширяется, начиная именно с новгородской части, и места произрастания Heracleum sphondylium и Pimpinella major на обочинах будут утрачены. Но во многих местах они уже успели разрастись, и выйти на придорожные луговины, как, например, в деревне Петрово.

Деревня Петрово в Холмском районе Новгородской области уже была известна ранее как «чудо-поляна». Г.Ю. Конечной с соавторами (Kuropatkin et al., 2018, 2019) найдено там 5 видов центрально-европейские растений: Heracleum sphondylium , Pimpinella major , Primula elatior , Carex brizoides L. и Phyteuma nigrum F. W. Schmidt. Летом 2023 года мы также обнаружили там Heracleum sphondylium (iNat252268740) и массово произрастающий Pimpinella major (iNat264691649): Новгородская область, Холмский район, д. Петрово, 57.004032, 30.857769; обочина дороги А-122, луг; 17.07.2023 г., Е.О. Королькова; MHA.

В июле 2025 года мы повторно обследовали дорогу Локня – Холм (трасса А-122) для выявления растений-полемохоров. Посетили и деревню Петрово, проверили состояние борщевиков и бедренцев, нашли Heracleum sphondylium с розовой окраской (iNat302181168).

А также осмотрели место произрастания Carex brizoides , ранее описанное (Kuropatkin et al., 2018) как «низкотравная поляна» у дороги. Оказалось, что этот участок уже зарастает молодым лесом из берёзы и серой ольхи, однако осока трясунковидная прекрасно сохранилась на площади примерно 20 соток (iNat302071208).

Рядом с деревней Петрово мы нашли ещё одно, совершенно новое, место произрастания Carex brizoides (iNat302182410). В конце деревенской улицы находится молодой лес, который чуть более 30 лет назад был полем, это хорошо видно и на Яндекс-картах — деревья более мелкие. Об этом нам рассказал местный житель, который это поле обрабатывал, и, видимо случайно, растащил корневища осоки по всей делянке. Сейчас Carex brizoides растёт здесь на площади примерно 90 соток – от деревни до ЛЭП. Таким образом, нашу находку можно считать четвёртой в Новгородской области. Первые три были сделаны в Чудовском, Демянском и Холмском районах (Efimov et al., 2020), причём в Холмском районе это участок у дороги рядом с той же деревней Петрово.

Пятая точка произрастания Carex brizoides в Новгородской области была найдена недалеко от деревни Сопки в лесу на грунтовой дороге (iNat302183471, iNat302183852). Однако, по рассказам местных жителей, та грунтовая дорога в своей основе имеет насыпь от немецкой узкоколейки, построенной в годы ВОВ, и шедшей от д. Сопки до Чекуново (пригород Холма). Именно по таким узкоколейкам и другим объездным дорогам и шло снабжение немецкой группировки в Холме. Осока трясунковидная образует вдоль этой дороги обширные луговины со сплошным покровом, часто вытесняя все прочие виды (рис. 4). Разумеется, и в самой деревне Сопки, и на лесной дороге нашлись и другие виды-полемохоры: Heracleum sphondylium (iNat302184652, iNat302182672) и Pimpinella major (iNat302183050).

Рис. 4. Carex brizoides в лесу у дороги недалеко от деревни Сопки в Новгородской области. Фото Е.О. Корольковой.

Fig. 4. Carex brizoides in the forest by the road near the village of Sopki in the Novgorod region. Photo by E.O. Korolkova.

Весной 2025 года мы впервые занялись поиском ранневесенних полемохоров. В лесу у д. Петрово около дороги ожидаемо была найдена Primula elatior , произрастающая полосой примерно 50 на 10 метров (iNat278149084). Также много мест произрастания первоцвета высокого было найдено нами и Н.В. Зуевой в Холме и его окрестностях. Причём, в городе этот вид произрастает именно на газонах на улице, а не на придомовых участках (iNat278155029), что исключает его намеренное разведение как культурное растение.

Ранее мы постулировали (Shcherbakov et al., 2013, 2018), что перечень видов-полемохоров, которые мы наблюдаем в том или ином месте, напрямую связан с растительными сообществами, куда они вселяются. Наиболее «удачными» местами оказываются опушки светлых лесов, сосняков, лесные дороги, и вообще – относительно светлые места с разреженным травостоем, поскольку большинство наших объектов изначально относятся к луговым видам. На наших же лугах, особенно некосимых и зарастающих рудеральными видами, в настоящее время способны задержаться только высокорослые виды такие, как Heracleum sphondylium и Pimpinella major. Что мы собственно и наблюдаем во всех наших точках.

Дорога Локня–Холм была не единственным путём снабжения холмской группировки германских войск. По мере приближения к линии фронта увеличивалась опасность авиационных налётов, а со стороны болот периодически нападали партизанские отряды. Поэтому часть снабжения шла по узкоколейной железной дороге до деревни Замошье, а часть грузов перевозилась по второстепенным или рокадным дорогам. Именно такой дорогой мы вначале считали ответвление в районе деревня Каменка, которое шло в деревню Замошье через деревни Мелехово и Мишаново. Однако всё оказалось даже интереснее.

Летом 2023 года во время работы в Рдейском заповеднике инспектор Ю.В. Иванов (житель д. Красный Бор) рассказал нам, что в Каменке во время войны был немецкий аэродром. Мы изучили архивные материалы, и убедились, что на Обзорной карте РККА Европы и центральной части СССР от 20 апреля 1942 года (Obzornaya..., 1942) на участке между Локней и Холмом указан «1 пол.ав.», то есть — 1 полк авиации (рис. 5). Местность, о которой идёт речь, в основном покрыта обширными болотами и заболоченными лесами, поэтому мест, подходящих для устройства земляного аэродрома, немного. На картах, как военного времени (Karta..., 1941), так и на современных спутниковых, хорошо видна вытянутая с юго-запада на северо-восток гряда длиной около 1,5 км (рис. 2).

Рис. 5. Перечень основных сил немецких войск в районе Холма по состоянию на апрель 1942 года (Obzornaya..., 1942).

Fig. 5. List of the main forces of the German troops in the area of the Holm as of April 1942 (Obzornaya..., 1942).

Воодушевленные мы пустились в путь по глинистой проселочной дороге с юга на север. Первая находка ждала нас примерно на половине пути до предполагаемого места аэродрома (iNat252268840) : это оказался бедренец большой ( Pimpinella major (L.) Huds.), местами по старой дороге он образовал сплошные заросли протяженностью несколько десятков метров. Старая дорога легко отличается от «троп рыбака», идущих вдоль реки Вица – она идёт по наиболее возвышенным местам и повторяет изгибы надпойменной террасы (рис. 6). Далее у этой дороги мы нашли Heracleum sphondylium (iNat252268893) . Эти два вида встречались нам и дальше до самого места аэродрома: Псковская область, Локнянский район, ур. Каменка, 56.965052, 30.735384; дорога к бывшему немецкому аэродрому; 21.07.2023 г. Е.О. Королькова, Н.С. Тихомирова; MHA.

Однако оказалось, что само место аэродрома малопригодно для выживания луговых видов. Сейчас там произрастает молодой берёзово-осиновый лес, поскольку после ВОВ и до распада совхозов в начале 2000-х годов этот участок использовался под пашню.

Весной 2025 года немного в стороне от дороги к аэродрому, примерно напротив бывшей деревни Кислуха (рис. 2), мы нашли Primula elatior (iNat278146190). Вероятно, этот вид задержался там из-за большого числа ям, поскольку пахать в этом месте было невозможно. Все другие возвышенные участки были заняты либо сельскими поселениями, либо пашней. Происхождение ям нам не очень понятно: возможно, это воронки от бомб или блиндажи, так как рядом, на берегу реки Вица, мы нашли линейные сооружения, обращенные на запад, которые могли быть советской линией обороны, оказавшейся затем в немецком тылу.

Рис. 6. Дорога к немецкому аэродрому около Каменки, заросшая Pimpinella major . Фото Е.О. Корольковой.

Fig. 6. The road to the German airfield near Kamenka, overgrown with Pimpinella major . Photo by E.O. Korolkova.

Наиболее интересное, на мой взгляд, место – урочище Мишаново – мы обследовали трижды: в июне 2022, в июле 2023 и в апреле 2025 годов. Весной мы надеялись найти Primula elatior , однако в лесах вокруг Мишаново её не оказалось. Летние обследования происходили следующим образом: мы двигались по той же дороге Каменка – Замошье (на которой расположен немецкий аэродром), только заходили с севера, от речки Тупичинка, и шли на юг.

Первые находки случились примерно в километре к северу от ур. Мишаново, на лугу на высоком моренном бугре в ур. Чижова горка: уже «традиционные» Heracleum sphondylium и Pimpinella major , а также нетипичные экземпляры Leontodon hispidus L., с более длинными корневищами, для которых Н.М. Решетникова тоже предполагает европейское происхождение (устн. сообщ.): Новгородская область, Холмский район, охранная зона ГПЗ «Рдейский», Чижова горка, 57.010081, 30.721401; луг на моренном бугре; 16.07.2023 г., Е.О. Королькова; MHA.

Далее дорога вернулась в лес, и на подходе к ур. Мишаново мы находили много растений Sanicula europaea (iNat252400930) , причём росли они именно на дороге и рядом с ней, не заходя далеко в лес (как и на дороге в Ратчу). Возможно, здесь играет роль режим увлажнения, поскольку дорога светлее и суше, в большинстве наших лесов старые дороги – это именно насыпь, а не просто колея.

Место бывшей деревни Мишаново сейчас представляет собой луг с небольшой рощей посередине, в которой растут культивируемые виды деревьев и кустарников – Populus longifolia Fisch., Malus domestica Borkh., Prunus domestica L., Spiraea × billardii Dippel (iNat252401166). В этой роще была найдена Fragaria moschata . А рядом с ней, на лугу – Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl, который Н.М. Решетникова (2021) относит к полемохорным видам в Центральной России: Новгородская область, Холмский район, охранная зона ГПЗ «Рдейский», ур. Мишаново, 57.003802, 30.707674; луг на моренном бугре; 22.06.2022 г., Е.О. Королькова, А.В. Шкурко; MHA. Однако пути проникновения этого вида более разнообразны: он мог быть занесен как в более позднее время с травосмесями при мелиорации лугов, так и ранее — райграс высокий высевали в парках, начиная с конца XIX века, поэтому мы не можем уверенно считать его полемохором.

На всей луговой части ур. Мишаново обильно произрастают Heracleum sphondylium (iNat252268609) и Pimpinella major , также была найдена необычная для Новгородской области розовая форма бедренца большого (iNat264687929) – Pimpinella major (L.) Huds. (f. rosea ): Новгородская область, Холмский район, охранная зона ГПЗ «Рдейский», ур. Мишаново, 57.003158, 30.708412; луг на моренном бугре; 16.07.2023 г. Е.О. Королькова; MHA. При этом в соседней, Тверской, области розовая форма бедренца большого зачастую преобладает (Notov et al., 2023).

Таким образом, в урочище Мишаново и его окрестностях были найдены: виды, которые мы можем отнести к полемохорным при использовании традиционных «фильтров» (Shcherbakov et al., 2013) – Heracleum sphondylium и Pimpinella major , а также виды, которые, возможно, увеличили своё присутствие благодаря военным заносам – Sanicula europaea и Arrhenatherum elatius.

В результате наших предварительных обследований дороги Локня – Холм и её окрестностей можно сделать следующие заключения:

-

1. Наиболее часто в местах, связанных с передвижениями и дислокацией немецких войск времен ВОВ, встречаются Heracleum sphondylium и Pimpinella major . Эти виды тяготеют к светлым местам и пока не страдают от конкуренции с нашими высокорослыми луговыми видами.

-

2. Первоцвет высокий ( Primula elatior ) также встречается часто, отмечен в перелесках вдоль дорог и на газонах в городе Холм.

-

3. Нами обнаружено два новых места произрастания Carex brizoides для Новгородской области: в лесу у деревни Петрово и на лесной дороге недалеко от деревни Сопки.

-

4. Мы предполагаем, что найденные нами места произрастания Sanicula europaea в урочищах Сихово (Псковская обл.) и Мишаново (Новгородская обл.) являются военными заносами.

Работа выполнена при поддержке Полистовского (Государственное задание на 2024 год № 051-00098-24-03) и Рдейского (Тема № 1-25-27-1. Летопись природы) заповедников.

Автор благодарит верных товарищей по полевым исследованиям – Ярослава Василькова, Надежду Тихомирову, Анну Шкурко и Савелия Рожкова. Особенно хочу поблагодарить Н.А. Завьялова (заместитель директора по науке Рдейского заповедника) и Н.В. Кузьмицкую (заместитель директора по науке Полистовского заповедника) за помощь в организации работы, а также всех инспекторов и водителей, сопровождавших нас на маршрутах.