Новые подходы к системе разработки и внедрения инноваций на муниципальном уровне

Автор: Парасоцкая Виктория Геннадьевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 9, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье определены направления формирования комплексной межмуниципальной инновационной инфраструктуры, позволяющей осуществлять разработку, поиск и внедрение инновационных проектов, привлекать квалифицированных специалистов с целью совершенствования муниципального развития и удовлетворения потребностей граждан.

Местное самоуправление, инновации, инновационная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/170166553

IDR: 170166553

Текст научной статьи Новые подходы к системе разработки и внедрения инноваций на муниципальном уровне

П реобразование российской экономики в экономику знаний и инноваций подразумевает изменение государственных целей и потребностей общества, внедрение инновационных методов и технологий во все сферы жизнедеятельности. В последние десять лет было проведено несколько реформ, изменены законодательные основы государственного и муниципального управления, накоплен весомый опыт работы органов власти в сфере апробации новых моделей и механизмов принятия решений, внедрения инноваций, подготовки и переподготовки кадров. Однако еще мало сделано для формирования эффективной вертикальной системы взаимодействия с общей управленческой структурой. Деловые процессы в органах власти в сфере определения приоритетных инновационных направлений развития и внедрения конечных разработок недостаточно или слабо организованы.

Парадоксальность нынешней ситуации состоит в том, что муниципальный уровень, местное сообщество как потребитель инноваций во многих субъектах РФ принимает опосредованное участие в этом процессе. В результате возникает разрыв между производством инновационного продукта и его потреблением, между профессионально организованной деятельностью и спонтанностью и прихотливостью жизненных процессов. Не осуществляется качественное удовлетворение потребностей населения ввиду отставания научных разработок от реальной ситуации, устаревания одних и стремительного развития новых технологий.

Анализируя современную ситуацию, подчеркнем, что инновационный прорыв удалось осуществить в тех регионах, где культурное разнообразие основывается на прочном фундаменте эффективных институтов и сильной местной власти, а импульс сверху пробуждает инициативу снизу и приводит к институциональному рывку. Активная гражданская позиция людей, принятие на себя ответственности за судьбу своего дома, района, города – важная ступень в процессе внедрения инноваций, что, в свою очередь, является одним из решающих условий социально-экономического развития страны. Отсутствие активности граждан приводит к тому, что вся нагрузка в решении местных дел ложится на органы управления муниципального образования. Местное самоуправление становится самоуправлением меньшинства. Поиск и внедрение инноваций осуществляются «сверху вниз», что приводит к отсутствию сти-

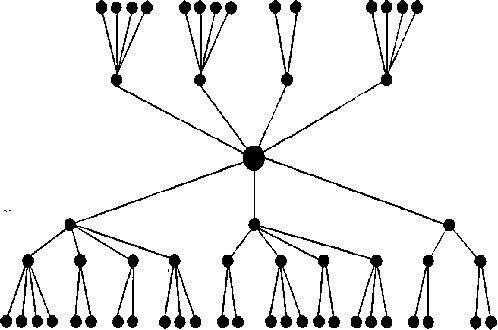

Потребитель:

местное сообщество

Заказчики: органы местного самоуправления и государственной власти, бизнес-структуры, граждане

Производитель:

межмуниципальный аутсорсинговый центр

Поставщики 1-го уровня:

МО, вузы, ИТЦ, технопарки и т.д.

Поставщики 2-го уровня: производители продукции (технологии)

Поставщики 3-го уровня:

инноваторы (идеи и единичные разработки)

Рисунок 1. Структура межмуниципального центра мулов развития у муниципальных органов управления, подконтрольности их ресурсов регионам, включению в региональную вертикаль власти.

В связи с этим необходимость активизации социальной инициативы граждан очевидна. Инновационная система должна быть максимально приближена к местному сообществу, выступающему в роли потребителя инновационного продукта и способному стимулировать инновационное развитие. В то же время стоит обратить внимание, что для создания условий для эффективного развития и функционирования народного хозяйства страны необходимо включить в экономический оборот потенциальные возможности всех участников инновационного производства, каждой территории, умело соединить усилия различных муниципальных образований, создать систему комплексного взаимодействия федерального, регионального и муниципального уровней. Причем, как подчеркивает П. Друкер1, среди задач менеджмента в XXI в. на первый план выходит формирование рыночных структур, объединенных не юридически, а экономически. При этом фундаментом деятельности менеджмента становится воспринимаемая потребителем ценность конечного продукта. Активное развитие получает инновационное хозяйствование, основанное на знании о способах и технологиях производства, о новых характеристиках сырья, материалов, техники, о современных вариантах комбинации разнообразных факторов производства.

В этом контексте предлагается создание межмуниципального центра, интегрирующего территориально разобщенные бизнес-структуры, научноисследовательские организации, региональные и муниципальные органы управления, советы муниципальных образований и представителей местного сообщества. Суть предлагаемой модели (см. рис. 1) заключается в том, что она объединяет не единичные или мелкогрупповые научно-технологические организации, а концентрирует на относительно небольшом пространстве различные социальноэкономические группы.

Такая структура обладает комплексным научно-исследовательским потенциалом, принадлежащим научным и инновационным организациям. Партнеры договариваются о тесном сотрудничестве, о разделении выгод и вознаграждения, использовании квалифицированных специалистов, экспертного опыта и финансовых ресурсов большого числа секторов. Формирование кооперационных связей между участниками, являющимися представителями разных сфер, способствует насыщению регионального рынка, выстраиванию комплексной инновационной системы, организации государственно-частного партнерства, взаимодействию экономических субъектов и тем самым – проведению единой инновационной политики. Межмуниципальный центр может стать информационной площадкой для сотруд- ничества субъектов инновационного производства.

Таким образом, основная задача регионального правительства заключается в обеспечении благоприятных условий для функционирования инновационной системы. К ним относятся: содействие в формировании кооперационных связей, нормативно-правовое обеспечение деятельности, методическая поддержка, обучение и стажировка, определение перспективных и конкурентоспособных направлений, осуществление софинанси-рования и инвестирование приоритетных разработок. Органы местного самоуправления и местное сообщество становятся полноценными субъектами инновационного производства, определяя возникающие проблемы и потребности, предлагая проектные решения и выступая экспертами, принимая непосредственное участие в изучении, распространении комплексных проектов, новых технологий и лучшего территориального опыта.

Однако первоочередная задача заключается в определении приоритетных исследований. В этом контексте важная роль отводится диагностике муниципальных образований, выявлению проблемных сфер и элементов, определению локомотивного сектора в структуре муниципальной экономики, отраслей производственной и социальной инфраструктуры. Определение территорий-аналогов, характеризующихся однородными проблемами при сопоставлении рассматриваемых муниципальных образований, организаций, предприятий и коллективов друг с другом, создает условия для разработки типовых проектных решений, стоимость которых снижается в зависимости от числа потенциальных потребителей.

Вместе с тем поиск оптимальных технологий инновационного развития территорий и хозяйствующих субъектов порождает дискуссии об универсальном наборе мер, обеспечивающем развитие проектов и инноваций на муниципальном уровне. Эффективным механизмом разработки инновационного продукта, определения лучшего производителя и лучшего проектного решения может стать использование современных методов менеджмента, таких как бенчмаркинг передового опыта, т.е. поиск лучших проектных решений, и аутсорсинг управленческих задач, т.е. исполнение лучшими производителями.

Накапливание информации по решению сходных проблем, стандартизация и унификация управленческих процессов позволяет предложить лучшее проектное решение территории или заказчику, а также стимулировать организации к разработке новых технологий. Данный подход открывает доступ к любым технологическим, интеллектуальным, информационным ресурсам, существующим на современном рынке, и способствует преодолению ресурсных ограничений за счет расширения внешних связей, установления взаимовыгодных отношений с другими организациями, обладающими в т.ч. и наиболее важным в современном мире ресурсом – знаниями. Определяя направления работы межмуниципального центра, необходимо установить те виды деятельности, которые могут осуществляться самим центром и предприятиями, находящимися на территории муниципального образования или региона, и дополнить их теми, которые возникают в процессе их реализации.

В результате становится возможным предложить другой территории не лучший проект, а комплексное проектное решение, доработанное в соответствии с особенностями муниципального образования. Получается новый продукт (проект), или продукт с добавочной стоимостью, комплексность которого проявляется от начала определения лучшей разработки и поиска лучших ее исполнителей с условием оптимального соотношения «цена – качество» до конечной реализации.

Опыт российских территорий показывает, что создание стратегических проектов и их внедрение требует от разработчиков высокой квалификации и перспективного видения. Однако уровень подготовки муниципальных служащих не соответствует таким требованиям. Зачастую они их не понимают, а иногда просто не принимают новые разработки и подходы. Сказывается дефицит управленческого опыта и экономической культуры. В ходе исследований выяснилось, что не все главы муниципальных образований без затруднений ответили на вопрос о приоритетах развития, источниках ресурсов и действиях по достижению поставленных целей 1. Имеет место и парадоксаль- ная ситуация: отсутствие преемственности муниципальной политики при смене руководящих должностей органов муни -ципальной власти и замене «команды».

Одним из возможных вариантов реше -ния перечисленных вопросов выступает переход к системе управления с использо ванием так называемого сити - менеджера, т.е. управляющего, нанимаемого на кон -курсной основе по контракту. Такой подход позволит главам муниципальных образо-ваний устанавливать целевые ориентиры развития в соответствии с потребностями местного сообщества, а сити менеджерам — осуществлять их достижение. Сегодня более трети региональных центров России уже перешли или готовятся перейти к системе управления, при которой муни ципальным образованием управляют мэр, избранный депутатами городского Совета, и глава администрации, нанятый по контракту, или сити - менеджер1. В то же время многие независимые эксперты и сами муниципальные служащие оцени вают этот процесс как очередной прои грыш демократии и ущемление прав мест ной власти, т.к. инициаторами перехода к такой системе являются, как правило, региональные и федеральные органы вла-сти. Другими словами, в России институт сити - менеджеров чаще всего является заменой прямого назначения мэров.

Причиной отрицательного отношения населения к такому управлению террито рией является, прежде всего, непрозрач ность механизма отбора кандидатов на должность сити менеджера, отсутствие понимания у граждан направлений и задач, которые будут решаться данным институ том местного управления, и невозмож ность по итогам окончания договора опре делить его компетентность и эффектив ность деятельности. Эти проблемы можно решить, если население самостоятельно, без указания региональных или федераль ных властей будет определять кандидатов на должность сити менеджеров на осно вании их «проектной квалификации» и в зависимости от приоритетности решения вопросов местного значения.

Внедрение методов корпоративного сектора, зарекомендовавших себя в ком мерческой сфере, в деятельность органов местного самоуправления создает усло-вия для привлечения менеджеров межму ниципального центра, представляющих определенные программы социально -экономического развития территории и инновационные проекты.

В качестве источников финансирова ния деятельности межмуниципального центра и привлечения менеджеров стоит рассмотреть возможн ость перераспре деления денежных средств региональ ной программы поддержки инноваци он н ого производства, которые будут направлены на разработку и внедрение «пилотных» инновационных проектов на муниципальном уровне. Во вторых, можно использовать региональные дол госрочные целевые программы в сферах инновационного развития. В третьих, необходимо утвердить членские взносы для коммерческих организаций, полу чающих прибыль от результатов внедре ния инновационного продукта в муници пальных образованиях, его коммерциа лизации и трансфера в другие регионы. В четвертых, можно задействовать сред ства граждан, фонды местных сообществ (ФМС — их в России около 30)2 и советы муниципальных образований. В качестве альтернативного варианта финансирова ния можно рассматривать участие луч ших проектов в различных конкурсах и грантах, проводимых с целью поддержки инновационного развития.

Оплату труда проектных менеджеров следует осуществлять из средств ФМС, т.е. небюджетных источников финансирова-ния, по окончании реализации проекта.

Подводя итог, стоит заметить, что меж муниципальный центр способен стимули ровать проектные разработки и исследо -вания, аккумулировать сведения о руко-водителях, специалистах муниципальных образований и гражданах как о проектных менеджерах, готовых заняться решением проблемных вопросов любой территории. Создаются условия для развития системы «социального лифта», облегчения карьер ного продвижения перспективных кадров и перехода экономики к инновационному сценарию развития.