Новые погребальные комплексы Верхнего Подонья середины I тыс. н. э

Автор: Обломский А.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Ранний железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328034

IDR: 14328034

Текст статьи Новые погребальные комплексы Верхнего Подонья середины I тыс. н. э

Wiadomosci Archeologiczne. T. XXXII. Z. 1–2. Warschawa, 1966.

Wiadomosci Archeologiczne. T. XXXII. Z. 3–4. Warschawa, 1966–1967.

Wiadomosci Archeologiczne. T. XXXIII. Z. 1; Z. 2; Z. 3–4. Warschawa, 1968.

НОВЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ СЕРЕДИНЫ I тыс. н. э.4 1

Предварительные сведения о захоронениях Верхнего Подонья середины

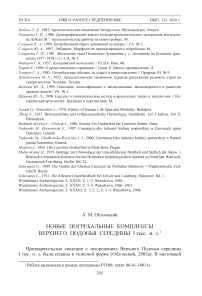

I тыс. н. э. были изданы в тезисной форме (Обломский, 2005а). В настоящей статье публикуются материалы двух наиболее выразительных комплексов могильника Ксизово 17, который входит в группу памятников гуннского времени на Острой Луке Дона (рис. 1), где, по всей видимости, находился один из восточных центров гуннской державы (Обломский, 2004а. С. 163–166).

Рис. 1. Карта памятников лесостепного Подонья гуннского периода

I – поселения типа Чертовицкого-Замятино; II – могильники с ингумациями и отдельные погребения : 1 – Подгорное (Медведев, 1996); 2 – Староживотинное 3 (Акимов, 1998); 3 – Чертовицкое 3 (Медведев, 1998); 4 – Чертовицкое 6 (раскопки И. Е. Бирюкова 1990 г.); 5 – Замятино 1, 2, 4, 5, 7–10, 12, 13 (Бирюков, 2004а; 2004б; Обломский, 2004в; 2004г); 6 – Малый Липяг, Крутогорье (Козмирчук, Разуваев, 2001); 7 – Перехваль (Бирюков, 1998); 8 – Каменка 1; 9 – Каменка 4 (Бирюков, 2004а); 10 – Каменка 5; 11 – Ксизово 16, 19 (раскопки А. М. Обломского 2003–2004 гг.); 12 – Ксизово 8; 13 – Мухино 2 (Земцов, 2003); 14 – Лес Озерки; 15 – Коллектив; 16 – Животинное (Медведев, Винников, 1989); 17 – Пекшево (Медведев, 1998); 18 – Невежеколодезное;

19 – Ксизово 17 (раскопки А. М. Обломского 2003–2005 гг.)

Могильник расположен в 450 м к юго-востоку от МТФ с. Ксизово Задонского р-на Липецкой обл., на мысу второй надпойменной террасы правого берега р. Дон. Общие размеры территории могильника (по данным раскопанных участков, наблюдений за распространением материалов в осыпях краев террасы и оврагов) составляют не менее 320 х 40-100 м. Высота над уровнем поймы реки – 10–27 м. Поверхность памятника повышается от края берега вглубь и от верхнего по течению Дона участка к нижнему. Оврагами и ложбинами памятник делится на 3 условных части, получивших названия Ксизово 17, Ксизово 17А и Ксизово 17Б, хотя могильник гуннского периода фактически является единым. В 2003–2005 гг. на могильнике раскопано 23 погребения середины I тыс. н. э. Ниже приводится описание объектов и находок.

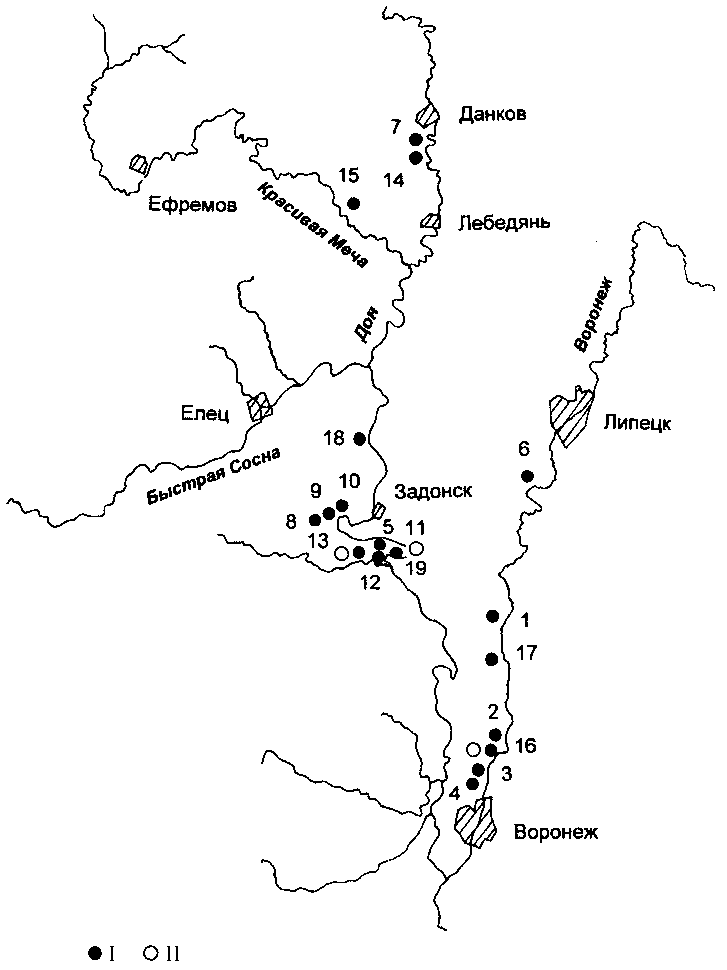

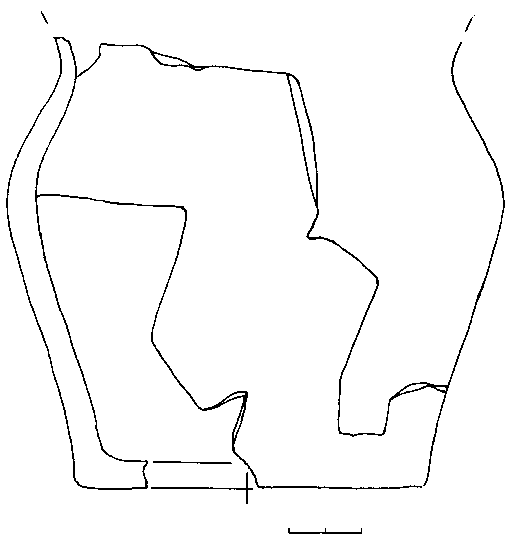

Погребение 19 Ксизово 17А 52 . Повсеместно на памятнике гумусный слой представляет собой чернозем, в котором совершенно не читались контуры углубленных объектов. Очертания могильной ямы прослежены на поверхности подстилающего чернозем слоя суглинка. Яма имеет размеры 2,7 х 1-1,05 м по верхнему краю и 2,3 х 0,52-0,54 м по дну (рис. 2). Она ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ. В плане – подпрямоугольная со скругленными углами. Глубина ямы от уровня материка – 0,98–1,06 м, от дневной поверхности – около 1,9–2 м. На уровне 0,51–0,57 м от верхнего края в яме по всему ее периметру была вырезана из материковой глины плоская полка (так называемые заплечики). Ширина ее составляет 0,15–0,2 м вдоль длинных сторон ямы и 0,06–0,13 м – вдоль коротких торцевых. Полка служила опорой для деревянного перекрытия, остатки которого в виде шести ориентированных перпендикулярно оси захоронения полос древесного тлена прослежены на ее поверхности. Ширина большинства полос – 12–14 см. Лишь одна из них (крайняя северная) была более узкой (3–4 см). Толщина тлена не превышала нескольких миллиметров.

При исследовании нижней части могильной ямы на материковых стенках удалось зафиксировать следы орудий, использованных при ее создании. В северной части погребения и на южной его стенке следы ориентированы вертикально, длина среза 30–40 см. В южной части ямы на западной и восточной стенках зафиксированы косо-вертикальные следы длиной 30–50 см, нанесенные под углом 45°. Проведенные наблюдения позволяют реконструировать орудие, которым производились земляные работы. Наиболее вероятно, что это металлический предмет с заточенным лезвием шириной 6 см. Инструмент имел вытянутую рабочую поверхность прямоугольной формы и рукоять. Лезвие было слегка выпуклым и при переходе к боковым граням наиболее приближено к прямому углу.

В северной стенке могильной ямы ниже заплечиков были вырезаны две ниши размерами 0,1 х 0,14 м (западная) и 0,1 х 0,15 м (восточная) и глубиной в борт ямы, соответственно, 0,1 и 0,14 м. Высота каждой из них – около 0,2 м. В первой находился лепной горшок, во второй – стеклянный кубок. Оба сосуда стояли устьями кверху.

40 см

Рис. 2. Погребение 19 могильника Ксизово 17А. План, профиль

На дне ямы в анатомическом порядке на спине лежал плохо сохранившийся скелет взрослого мужчины возрастом 20–30 лет, ориентированный головой на ССВ (подробное описание костей, обоснование определения возраста и пола см. в Приложении). Руки покойного были вытянуты вдоль туловища. Череп скелета и грудная клетка сильно повреждены грызунами. Под костями черепа обнаружены отдельные угольки и следы кожаного тлена, очевидно, от головного убора. Следы истлевшей кожи в виде пятна размерами 0,15 х 0,05 м фиксировались в районе правого плеча, вдоль бедренной кости и на колене левой ноги. Последние представляли собой, скорее всего, остатки штанов. Кости ног имели красную окраску, очевидно, в результате воздействия дубильных веществ. В верхней части левого бедра покойного кости были перекрыты небольшим пятном древесного тлена (остаток рухнувшего перекрытия).

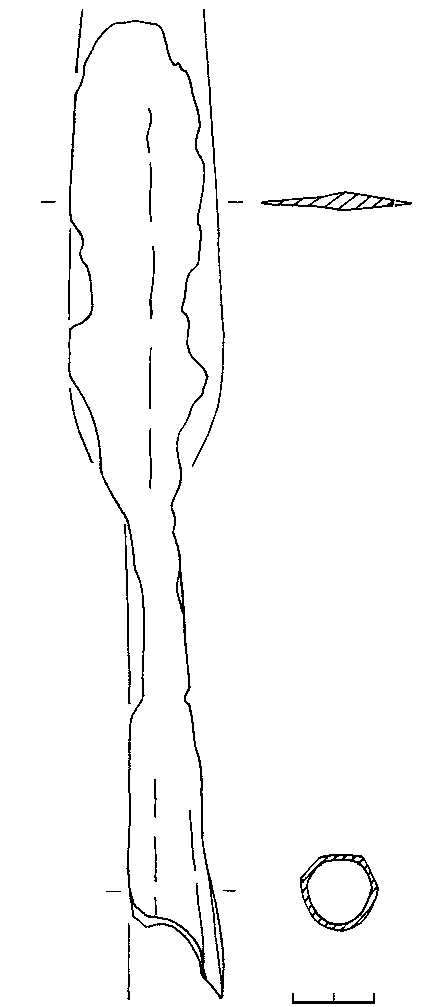

С левой стороны от черепа лежал железный наконечник копья, на поверхности которого по всей его длине также прослежены остатки древесного тлена. Следы древка копья в виде узких полос истлевшего дерева зафиксированы чуть ниже втулки, у левого локтя и у левой ноги по той же линии. Общая длина копья, включая наконечник и древко, составляла не менее 1,72 м.

На тазовых костях лежала большая бронзовая пряжка, очевидно, от пояса. В месте ее язычка и под ним сохранился древесный тлен, а около пряжки и далее вдоль пояса – кожаный. Несколько юго-западнее ее находилась пропитанная окислами железа деревянная рукоять с железной оковкой по краю (вероятно, остатки нагайки). Слева от пряжки были обнаружены куски сильно корродированных ножа и бритвы. Нагайка, бритва и нож, очевидно, были подвешены к поясу. К востоку от бритвы лежала стеклянная бусина. Еще две бронзовые пряжки (средних размеров и маленькая, с прикипевшим к ней наконечником ремня со следами кожи на нем) являются остатками, вероятно, портупеи. Они находились: средняя – около верхней правой оконечности таза, маленькая – на локтевой кости правой руки. В заполнении у левого локтя погребенного обнаружен необработанный кремень желтого цвета.

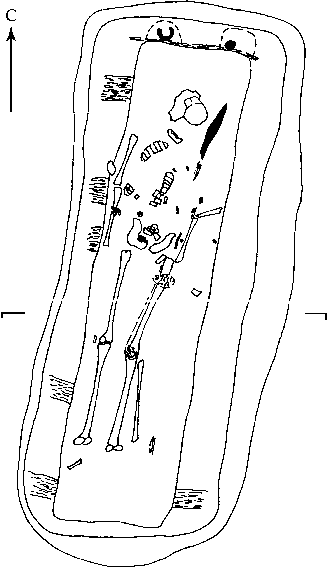

Лепной горшок был раздавлен грунтом, а развал сильно потревожен грызунами. Из сохранившихся черепков удалось склеить почти полный профиль сосуда, но без края венчика. Горшок – округлобокий, широкодонный, диаметр дна – 9,5 см, места наибольшего расширения тулова – 13,5 см, шейки – 11,5 см. Высота от дна до шейки – 11,2 см (рис. 3). Сосуд слабо обожжен, изготовлен из рыхлого керамического теста с примесью мелкого шамота и органики.

Рис. 3. Лепной горшок из погребения 19

Железный наконечник копья сильно пострадал от коррозии: утрачены края пера и втулки, частично лезвие (рис. 4). Перо в разрезе имело ромбовидную форму со слегка вогнутыми верхними и нижними гранями. С одной стороны втулки видны три грани. Общая длина сохранившейся части наконечника – 24,3 см, из них пера – 12,3 см. Приблизительная ширина пера – 3–3,8 см. Оно расширяется книзу. Диаметр втулки у основания пера – 1,3 см, в нижней части – 2,5 см.

Рис. 4. Наконечник копья из погребения 19

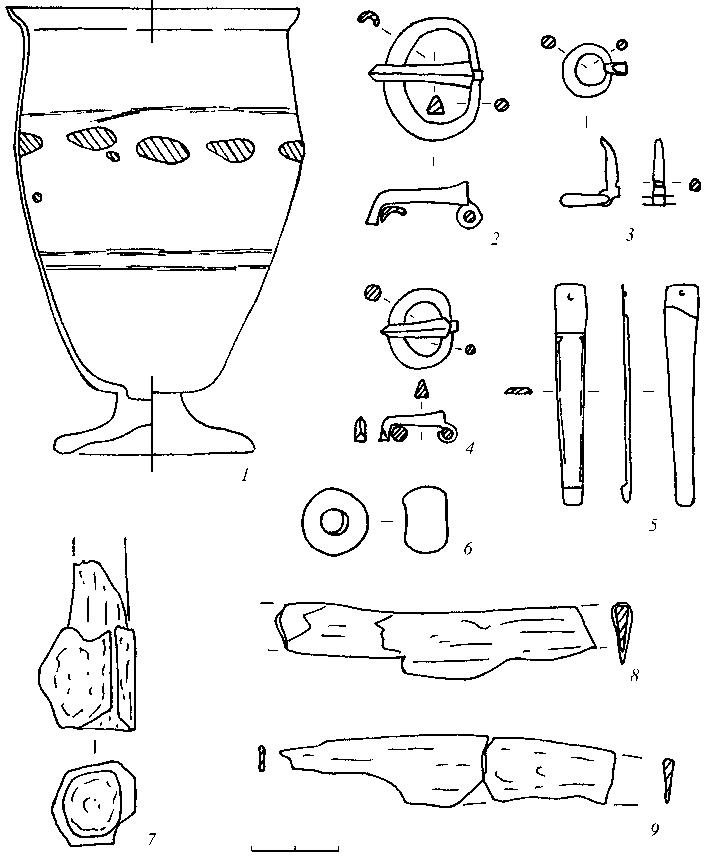

Кубок сохранился целым. По внешнему облику он подобен бокалу с округлым корпусом на полой ножке (рис. 5, 1). Стекло прозрачное, светло-зеленого цвета. В месте наибольшего расширения тулова помещен пояс из овальных пятен темно-синего прозрачного стекла, слегка выступающих над поверхностью сосуда. Орнамент нанесен небрежно: между большими пятнами имеется одно меньших размеров. Еще одно такое же маленькое пятно (отлетевшая в сторону капля) находилось ниже орнаментального пояса. Кубок был разделен на три части двумя поясами прочерченных каким-то острым предметом на поверхности уже готового изделия параллельными линиями, каждая из которых состояла из нескольких борозд. Размеры сосуда: диаметр венчика – 6,7 см, шейки – 6 см, места наибольшего расширения тулова – 6,5 см, нижнего закругления тулова – 3 см, ножки – 1,5–2 см, дна – 4,6 см.

Рис. 5. Погребение 19, инвентарь

1 – стеклянный кубок; 2–4 – бронзовые пряжки; 5 – бронзовый наконечник ремня; 6 – стеклянная бусина; 7 – рукоять нагайки (деревянный стержень, железная оковка); 8 – фрагмент железной бритвы; 9 – фрагмент железного ножа

Большая поясная бронзовая пряжка имеет овальную, слегка уплощенную с тыльной стороны раму (рис. 5, 2 ). Ее размеры составляют 3 х 2,3 см, ширина с внешней стороны – 5 мм, с внутренней – 1,8 мм. По узкому внутреннему краю рамка – сплошная, в сечении круглая, по широкому внешнему – полая внутри. Язычок краем заходит за нижнее основание рамы. Внешний край его уплощен, внутренний поднят кверху и вертикально срезан сзади. В сечении язычок треугольный.

Рамка портупейной пряжки средних размеров (рис. 5, 4 ) имеет такую же форму, как и у предыдущей, но она вся – сплошная и круглая в сечении (3 мм с внутренней стороны, 4 мм - с внешней). Общие размеры рамы - 1,9 х 1,5 см. Язычок охватывает ее спереди на всю ширину, его край снизу уплощен, а с боковых сторон подчеркнут двумя подтреугольными гранями. Внутренняя оконечность язычка имеет такую же форму, как и у предыдущей пряжки, но угол между его спинкой и тыльным краем – не столь острый. В сечении язычок треугольный.

Рама маленькой бронзовой пряжки (рис. 5, 3 ) – почти круглая, с расширением с внешней стороны. Ее размеры составляют 1,3 х 1,4 см, диаметр круглого сечения – 2–3 мм. Язычок длинный (выступает за край рамы), овальный в сечении, уплощен снизу. С тыльной его стороны имеется довольно глубокая поперечная борозда, которая отделяет прямоугольную площадку на конце.

Бронзовый наконечник ремня – сплошной (рис. 5, 5 ), подтрапециевидной формы, суживается к внешнему окончанию, на котором выделен подпрямоугольный выступ. Выше него изделие имеет подтрапециевидное сечение с мягкими гранями по бокам. В верхней части расположена прямоугольная площадка, отделенная снизу двумя треугольными фасетками и горизонтальной выгравированной линией. В верхней части этой площадки находится шпенек для крепления к ремню. Противоположная пластина, находившаяся с внутренней стороны наконечника, обломана. Длина изделия – 5,2 см, ширина – 0,4–0,7 см.

От железной бритвы сохранился лишь небольшой фрагмент (рис. 5, 8 ). Судя по нему, изделие имело вогнутую спинку и лезвие с внешней выпуклой стороны. Бритва со всех стороны покрыта остатками дерева, очевидно, она была в футляре.

В такой же степени плохо сохранился и железный нож (рис. 5, 9 ). Он явно был не боевым, а бытовым, т. к. длина лезвия вряд ли превышала 8 см. Спинка слегка изогнута (так называемая горбатая).

Предполагаемая рукоятка нагайки представляет собой кусок дерева, пропитанного железными окислами, прямо срезанный с одной из сторон (рис. 5, 7 ). Над этим краем изделия находится железная оковка шириной до 2,5 см, на которой в плане отчетливо видны 5 граней.

Бусина – округлая, изготовлена из черного непрозрачного стекла путем навивки (рис. 5, 6). Размеры изделия - 1,6 х 1-1,1 см, диаметр отверстия - 0,50,6 см.

Погребение 2 Ксизово 17Б. Погребальная яма, как и в предыдущем случае, прослеживалась на поверхности материка, но не слишком четко, поэтому контуры ее по верхнему краю условны и, скорее всего, значительно превышают по размерам действительные. Относительно отчетливо они проявились лишь в нижней части ямы, где заполнение было окрашено органическим тленом (рис. 6). В плане яма – подпрямоугольная, ориентированная по линии ССВ– ЮЮЗ. Размеры ямы по дну составляют 2 х 0,8-1,1 м, глубина от уровня материка – 0,68–0,8 м, от дневной поверхности – 1,4–1,48 м. Скелет взрослой женщины сохранился хорошо. Он лежал на спине в вытянутой позе, головой на ССВ. Руки положены вдоль тела. Утрачены лишь кости левой стопы. По всей видимости, они растащены грызунами.

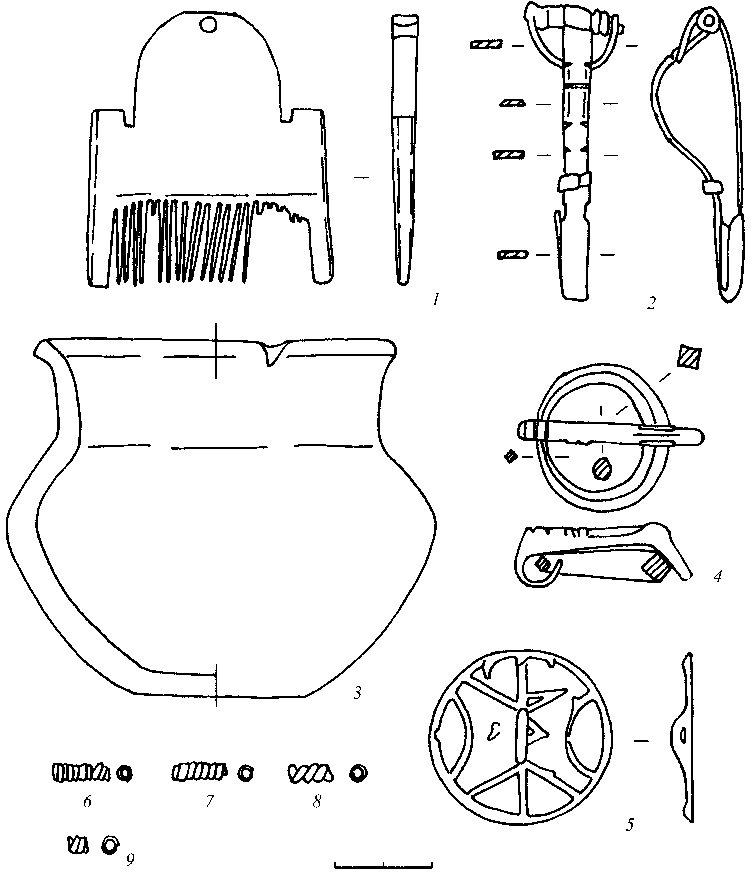

Рис. 6. Погребение 2 могильника Ксизово 17Б. План и профиль

За головой скелета (к северу от нее) в наклонном положении устьем к черепу стоял глиняный кубок. Под нижней челюстью скелета были найдены две стеклянные бусины. На левом плече пружиной книзу лежала фибула, а рядом с ней (к востоку) спинкой кверху – гребень из рога. Скопление вещей отмечено у левого локтя. Здесь находились стоявшее вертикально зеркало, еще две стеклянные бусины, три комочка белой известняковой, но очень мелко помолотой массы (возможно, пудры). В области пояса у позвоночника несколько северовосточнее таза лежала пряжка.

Кубок – глиняный, чернолощеный с внутренней и внешней сторон, хорошо обожжен, изготовлен из плотного керамического теста с очень мелкими примесями (рис. 7, 3 ). Размеры: диаметр венчика – 7 см, перегиба у начала цилиндрической шейки – 6,8 см, перегиба в месте перехода к тулову – 6,6 см, тулова – 8,7 см, дна – 3,6 см, общая высота – 7,3 см, высота от венчика до места наибольшего расширения тулова – 3,8 см.

Фибула – железная, двучленная, прогнутая (рис. 7, 2 ). Ось пружины закреплена в муфте, образованной загнутым вверх краем корпуса, тетива пружины – нижняя. Корпус изготовлен из плоской пластины, орнаментированной фасетками. Его ширина составляет 5–6 мм. Приемник – так называемый подвязной, прикреплен к корпусу лапкой из узкой пластины. Общая длина изделия (без учета изгиба спинки) – 6 см.

Гребень представляет собой изготовленную из рога подвеску с отверстием в верхней части полукруглой спинки (рис. 7, 1 ). Однослойный, предел для пропиливания зубцов обозначен с одной стороны процарапанной линией. На горизонтальных плечиках имеет по одному вертикальному пропилу с каждой из сторон. В могилу был положен целым, но при извлечении из нее часть зубцов выкрошилась. Общие размеры изделия - 5,6 х 4,8-5 см.

Зеркало-подвеска изготовлено из бронзы (рис. 7, 5 ). С одной стороны заполировано, с другой имеет петлю и довольно сложный орнамент (возможно, пиктограмму) из выпуклых валиков. Петля является центром композиции. Диаметр зеркала – 3,7 см.

Все бусы представляют собой отрезки свитых из черного непрозрачного жгута пронизей диаметром 3–4 мм (рис. 7, 6–9 ). Их длина в порядке расположения на рисунке – 1,3; 1,2; 1,1; 0,4 см.

Пряжка сделана из железа. Ее рама – кольцеобразная с сильным утолщением с внешней стороны, ромбическая в сечении (рис. 7, 4 ). Толщина рамы – 3–5 мм, общие размеры - 2,8 х 3 см. Язычок выступает за пределы рамки и имеет довольно сложную форму. На переломе его выкованы ушки, далее, в сторону места крепления к рамке, он многогранный. Подтреугольная фасетка отделяет его от площадки, на которой видны два плоских боковых валика. Ближе к месту крепления язычка сделана еще одна площадка с валиками на внешней поверхности.

Все вещи, которые происходят из захоронений, составляют характерный набор гуннского времени. К сожалению, более узкую дату в рамках этого периода для приведенных выше комплексов определить трудно. Надежной опорой для этого могла бы стать собственная периодизация древностей, но материалов гуннской эпохи в Верхнем Подонье пока еще не хватает для ее построения. Да- тировать вещи приходится по аналогиям, что иногда рискованно. Тем не менее некоторые предварительные соображения о хронологии погребений из Ксизо-во 17 можно привести.

Рис. 7. Погребение 2, инвентарь

1 – гребень из рога; 2 – железная фибула; 3 – глиняный чернолощеный кубок; 4 – железная пряжка; 5 – бронзовое зеркало; 6–9 – стеклянные бусы

Начнем с погребения 2 как с самого раннего. Пряжки с зооморфными язычками в целом характерны для эпохи Великого переселения народов, включая раннее средневековье, о чем мне уже доводилось писать (Обломский, 2004б. С. 145). На территории Верхнего Подонья, не считая экземпляра из п. 2, обнаружена всего одна такая пряжка (на поселении Замятино 8), но она отличается формой рамы и язычка (Обломский, 2004в. Рис. 43, 12). Две пряжки, по большинству признаков очень близкие к экземпляру из п. 2, происходят из могильника Нижняя Рутха (Северный Кавказ) (Абрамова, 1997. Рис. 5, 8). А. К. Амброз датировал их V в. (Амброз, 1989. С. 31).

Массивная пряжка с почти таким же, как у изделия из п. 2 язычком, происходит из п. 399 могильника Цибилиум 2 (Абхазия) (Воронов, 2003. Рис. 191, 15 ). В районе Цебельды найдены еще две очень близкие пряжки – в п. 44 могильника Абидзраху и п. 10 могильника Ауахуамаху (Ковалевская, 1979. Табл. II, 4, 8 ). К сожалению, хронология цебельдинской культуры с учетом новых публикаций материалов Ю. Н. Воронова пока не разработана. По системе О. А. Гей и И. А. Бажана подобные пряжки относятся к периоду 7 ступени II, которую авторы в целом синхронизируют с этапом D2а Ф. Бирбрауэра и датируют 400–425 гг. (Гей, Бажан, 1997. С. 26, 27. Табл. 10, 8–12 ; 28).

Железная фибула относится к обширной группе прогнутых подвязных с широким кольцом для крепления оси пружины и пластинчатым корпусом равномерной ширины или суживающимся книзу. В деталях вещи этой группы весьма разнообразны, варианты еще предстоит выделить. Типологически и хронологически их массив специально не исследовался. На территории Восточной Европы они распространены в основном в Крыму, на Северном Кавказе, в Нижнем Подонье и датируются преимущественно второй половиной IV – VI в. (Вере-тюшкин, Обломский, Радюш, 2005. С. 38). С поселений типа Чертовицкое-За-мятино Верхнего Подонья, которые относятся к гуннскому времени, происходит небольшая серия подобных фибул (Мухино, вероятно, Замятино 7 и 8) (Земцов, 2003. Рис. 1, 13 ; Обломский, 2004в. Рис. 26, 5 ; 2004г. Рис. 66, 13 ).

Зеркала с петлей на обороте на территории Центральной и Западной Европы считаются характерными предметами гуннского времени. На востоке Европы датируются широко: со II или первой половины III в. до эпохи раннего средневековья (Обломский, 2004а. С. 145). Вероятно, при дальнейшем типологическом изучении удастся выделить варианты зеркал с более узкой хронологией. На территории Верхнего Подонья большинство подобных зеркал найдено на поселениях типа Чертовицкое-Замятино середины I тыс. (Подгорное, Замятино 5 и 8), а одно – в погребении в Мухино гуннского периода (Обломский, 2004в. Рис. 43, 13 ; Бирюков, 2004б. Рис. 112, 6–8 ; Медведев, 1996. Рис. 3, 1 ; Земцов, 2003. Рис. 2, 12 ). Тем не менее известны и более ранние находки – на городище Ишутино первых вв. н. э. и в сарматском захоронении III в. у с. Подклетное (Разуваев, 1998. Рис. 3, 6 ; Медведев, 1990. С. 14).

Наиболее показательным в отношении хронологии является гребень типа III варианта 2б, по классификации Г. Ф. Никитиной. В целом подобные гребни датируются широко: от 30-х гг. IV в. до первой половины V в. (Обломский, 2004а. С. 144). Среди этих изделий, которые, как правило, были трехслойными, наборными, скрепленными железными или бронзовыми штифтами, однослойные экземпляры-подвески считаются относительно поздними (Шишкин, 2002. С. 245,

246). На территории Верхнего Подонья аналогичный гребень найден на поселении Мухино (Земцов, 2003. Рис. 1, 11 ). Здесь же, на Острой Луке Дона, исследованы остатки двух усадеб, где изготавливались гребни типа III, как наборные, так и однослойные (поселения Замятино 5 и 8), причем на плечах заготовки последнего, как и на гребне из Ксизово 17 и Мухино, имеются характерные вертикальные пропилы (Обломский, Усачук, 2004). Изделия из Ксизово и Мухино, скорее всего, были изготовлены мастерами Острой Луки. Мастерская в Замяти-но 8, судя по серии предметов, которые с ней связаны (обломки бронзовых фибулы и браслета с треугольным сохранившимся концом и пуансонным орнаментом, «крапчатая» бусина; бусы такого типа появляются во второй трети V в.), существовала примерно около второй трети – середины V в. (Мастыкова, 2004. С. 85; Обломский, 2004б. С. 145) Этот период, скорее всего, и является наиболее вероятной датой погребения 2.

Из погребения 19 происходят три пряжки с овальными, несколько расширенными спереди рамами, длинными язычками, полностью охватывающими рамы и выходящими за их пределы (так называемыми хоботковыми). Подобные изделия с острыми, закругленными или прямо срезанными окончаниями язычков считаются типичными для последней четверти IV – первой половины V в. (Амброз, 1989. С. 31; Айбабин, 1999. С. 259, 260; Щукин, 2005. С. 330). На Северном Кавказе, по наблюдениям М. М. Казанского, они существовали вплоть до второй трети – середины VI в., при этом полая рамка считается сравнительно поздним типологическим признаком (Казанский, 2001. С. 56).

Аналогии трапециевидным наконечникам ремней с прямоугольными выступами на концах собраны С. И. Безугловым и С. М. Ильяшенко. Такие изделия известны на территории Центральной Европы, в частности, в комплексе из Ун-терзибенбрунна (Амброз, 1989. С. 33), и в Северном Причерноморье (Погребение 1998 г. в Синявке у Танаиса, могильник Заморское, некрополь Керчи) и датируются началом – серединой V в. (Безуглов, Ильяшенко, 2001. С. 79–80).

Стеклянные кубки различных форм, орнаментированные синими пятнами и нитями, на территории юга Восточной Европы типичны для третьей четверти IV–V в. (Сорокина, 1971. С. 92–101; Казанский, 2001. С. 46; Kazanski, 1993. P. 215–219), хотя и появились раньше. Очень близкий по форме, размерам и характеру орнаментации кубок найден в склепе 88 могильника Лучистое в Крыму (Айбабин, Хайрединова, 1998. Рис. 20, 3 ). Склеп датируется первой половиной V в. (Там же. С. 309).

Учитывая хронологию вещей, Погребение 19 Ксизово 17А должно относиться к середине V в.

В заключение хочется высказать гипотезу о возможных причинах появления могил, которые описаны выше, в Верхнем Подонье.

В тезисах доклада на конференции о погребальном обряде эти два захоронения, вместе с п. 4 Животинного могильника (Медведев, Винников, 1989), отнесены ко второму типу верхнедонских ингумаций середины I тыс. Их признаками являются: ориентировка погребенных головой на север с небольшими отклонениями к востоку, значительная глубина ям (0,7–1 м от уровня материка, 1,5–2 м от дневной поверхности), которые не имеют подбоев, отсутствие искус- ственного посмертного расчленения скелетов. При сооружении могил на территории Верхнего Подонья крайне редко использовался камень.

Погребения второго типа наиболее близкие аналогии имеют в Среднем Подунавье и прилегающих районах. В этом регионе большинство захороненных эпохи Великого переселения народов лежали головами на запад (с отклонениями к северу и югу), хотя ориентировка ингумаций и позы погребенных в конце IV–V в. разнообразны, что, по мнению Я. Тейрала, свидетельствует о сложном этническом составе населения, в культуре которого с начала гуннского периода прослеживаются традиции восточных германцев, алано-сарматов, центральноевропейских германских племен (вандалов, свебов и др.). Тем не менее в Подунавье выделяется серия захоронений, в которых скелеты лежали на спине и были ориентированы головами на север (с отклонениями к востоку и западу). Они известны на могильниках Лебень, Чонград-Бержени, Левице, Смолин, Ижа, Нитрианский Градок, Cтегельчевес, Ботошаны, Братеи 1 и 2, Дин-дешти, Герашени, Орадеа, Виминациум, Финтенеле «Рит», Погоржелице, Про-стейов-Држовице и ряде других (Fehr, 2005; Pieta, 1999; Párducz, 1963. S. 18–20; Novotný, 1957. S. 463, 464; Svoboda, 1975. S. 133, 134; Harhoiu, 1997. S. 163, 164, 166, 167, 173, 176, 183; Tejral, 2000. S. 5–23; Зотовиħ, 1981; Čižmář, Tejral, 2002), причем этот список далеко не полон. В мужских погребениях часты находки наборов пряжек от поясов, портупей, обуви, фибул, оружия (мечей, кинжалов, копий), предметов быта (ножей, в том числе и с «горбатой спинкой», бритв). Встречаются и стеклянные кубки, которые обычно лежали в головах покойника. В женских погребениях находят фибулы (как парные, так и по одной), гребни, зеркала, бусы, поясные пряжки, туалетные наборы. Погребения с северной ориентировкой обычно связывают с различными группами германцев (Tejral, 2000. S. 5–23. Abb. 1–10; Fehr, 2005. S. 100, 101. Abb. 3; Зотовиħ, 1981. C. 106–108). В Верхнем Подонье они, вероятнее всего, демонстрируют присутствие какой-то группы германцев постчерняховского периода, вовлеченных в орбиту передвижения гуннов. Напомню, что на поселениях Замятинского археологического комплекса (ремесленного центра Верхнего Подонья середины I тыс. н. э.), расположенного неподалеку от могильника у с. Ксизово, обнаружена серия лепных лощеных мисок с зигзагообразными профилями, т. е. сосудов, формы которых имеют центральноевропейские и черняховские прототипы (Обломский, 2005б). В Замятино 5 и 8 зафиксированы следы производства наборных гребней из лосиных и оленьих рогов – типичных бытовых предметов народов центральноевропейского круга (Обломский, 2004а).

Могилы, близкие к верхнедонским захоронениям второго типа, в конце IV– V в. не характерны ни для степной зоны Восточной Европы, ни для Северного Кавказа и Крыма (описание см.: Абрамова, 1997. С. 97–107; Засецкая, 1994. С. 12–22; 2003. С. 33, 34; Айбабин, 1999. С. 61). К сожалению, систематизация сведений о погребальном обряде северо-восточного побережья Черного моря пока не проделана, но, судя по данным И. О. Гавритухина, А. В. Пьянкова и А. В. Дмитриева, захоронения в глубоких простых могилах с северной (с отклонениями) ориентировкой в целом не типичны и для этого региона (Гавритухин, Пьянков, 2003; Дмитриев, 2003). Несколько очень похожих погребений (138,

140, 183, 241, 18/1985; 30/1990; 39/1990) исследовано на некрополе Танаиса (Арсеньева, 1977. С. 113; Арсеньева, Безуглов, Толочко, 2001. Табл. 21, 283 ; 45, 542 ; 49, 615 ). Известны они и в Абхазии, в частности на могильнике Цибилиум 2, где составляют компактный участок на севере раскопанной площади (п. 366, 368, 375, 382, 388, 398, 416, 417) (Воронов, 2003. Рис. 3; 170, 1 ; 172, 1 ; 175, 1 ; 180, 1 ; 184, 1 ; 190, 4 ; 197, 10 ; 199, 1 ). Северо-восточную ориентировку имеет и женское погребение в Любовке (Харьковская обл.) (Радзієвська, Шрамко, 1980. С. 103). Показательно, что по другим элементам материальной культуры (лепной керамике, фибулам, гребням) в литературе уже отмечалось присутствие в гуннское время в Танаисе и его округе центральноевропейского по происхождению населения (Амброз, 1969. С. 263, 264; Kazanski, 2002. P. 400–402; Обломский, 2005б. С. 40–42). В Любовке на шее у женщины было ожерелье из бус, на плечах – 2 фибулы, а на руках – по одному браслету. Для эпохи Великого переселения народов такое сочетание элементов считается характерным для германского костюма (Гавритухин, 2004. С. 208, 209). Не исключено, что какие-то группы германцев были и в составе византийского гарнизона Цибилиума.

Приложение

Я. Главова (Мост, Чехия). Описание скелетов

Погребение 19 Ксизово 17А. Состояние: скелет взрослого человека, длинные кости нижних конечностей очень хорошо сохранились, верхние конечности сохранились намного хуже. Череп, позвоночник и таз сохранились очень плохо.

Череп: сохранились только плоские кости. Их поверхность сильно разрушена и расколота, структура костей – очень ломкая и крошится. На lamina interna и externa почти невозможно наблюдать патологические изменения из-за больших повреждений. Тем не менее, ни на lamina interna, ни на sinus frontalis патологические изменения не обнаружены. На внутренней поверхности os frontale и parietale имеются только слабые foveolae granulares обычного вида. Плотность костей черепа – средняя, со слабо выраженным мускульным рельефом.

Зубы: эмаль и cementum – очень ломкие, зубы сохранились очень плохо.

Dx Отсутствующая челюсть P2 Отсутствующая челюсть Sin

Отсутствующая челюсть M2 M1 Отсутствующая челюсть

P2 dx sup – сохранилась только коpoнка со следами трения, без oткрытия дентина. M1 dx inf – формa c пятью бугоpкaми, M2 dx inf – формa c четырьмя бугоpкaми.

Caries: M2 dx inf - в foramen caecum имеется маленький caries (1 x 1 мм, глубина 1–2 мм).

Bинный камень: осыпался, по этой причине уровень развития невозможно оценить.

Hypoplasia: P2 dx sup – широкая, но мелкая поперечная полоса, внутри нее наблюдается маленькая foveola.

Возраст, основанный на исследовании зубов: Mandibula: M1, M2: 20 – 30 лет (Adultus I) (Lovejoy, 1985); основанный на осмотре швов черепных костей: все швы еще открыты: 20–25 лет (Adultus I) (Linc, 1971).

Пол: большинство характеристик черепа в этом отношении не существенны. Tubera frontalia и parietalia не выражены – мужской (Acsadi, Nemeskeri, 1970).

Другие наблюдения: Os Incae – Squama ossis occipitalis разделена sutura occipitalis transversa на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть squama – совершенно отдельная кость – Os Incae. Обследование шва невозможно из-за плохого состояния внутренней и наружной поверхностей костей черепа. Ossiculum suturarum suturae lambdoideae (sin): размеры 1,8 x 1,8 см в левой части sutura lambdoidea.

Верхние конечности: кости, особенно левой cтороны, очень плохо сохранились. Поверхность кости разрушена и осыпается. Невозможно выявить патологические изменения. Плотность кости – средняя, со слабо выраженным мускульным рельефом.

Humerus dx et sin: сохранились только части diaphyses. Левую плечевую кость невозможно измерить.

|

Humerus |

H5 |

H6 |

H7 |

|

Dx |

2,3 |

2,0 |

7,0 |

Пол: H7, мужской (по: Cerny, 1971); H7: –5, 2, мужской (по: Cerny, Komenda, 1980); H5, H6: 0,96, мужской (по: France, 1987; Bass, 1987).

Radius dx et sin: на правом radius наблюдается зеленая патина в нижней трети diaphysis. Все остальные части кости находятся в очень плохом состоянии.

|

Radius |

R1 |

R4 |

R5 |

R5(5) |

R5(6) |

Окружность tuberositas radii |

|

Dx |

– |

1,9 |

1,3 |

5,0 |

– |

– |

|

Sin |

Неизмеряемые |

1,6 |

1,15 |

4,5 |

3,4 |

5,1 |

Пол: R4, R5, мужской (по: Iordanidis, 1961); R5 (5), R5 (6), окружность tuberositas radii – мужской (по: Singh и др., 1974).

Ulna dx et sin: кость правой стороны невозможно измерить.

|

Ulna |

U3a |

U11 |

U12 |

|

Sin |

5,0 |

1,5 |

1,7 |

Пол: U11, U12, мужской (по: Iordanidis, 1961). Ossa metacarpi I – IV dx:

|

Mc 1 |

McI 1 |

McII 1 |

McIII 1 |

McIV 1 |

|

Dx |

5,0 |

7,6 |

6,8 |

6,05 |

Таблица измерений ossa metacarpi, основанная на методе Фалсетти (Falsetti, 1995):

|

Измерение |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Mc II |

7,6 |

1,8 |

1,95 |

1,0 |

1,1 |

|

Mc IV |

6,05 |

1,45 |

1,45 |

0,8 |

0,9 |

Пол: McI – IV, мужской (по: Pfitzner, 1899); Mc II: 13,23, мужской; Mc IV: 5,29, мужской (по: Falsetti, 1995).

Позвонки, sternum: у позвонков сохранились только пeредние части их тел, соответственно, одного грудного и 3 поясничных, а также еще несколько фрагментов позвонков тех же самых частей позвоночника. Сохранился целый corpus sterni.

Таз: Очень плохая структура кости, она крошится и распадается.

Крестец:

|

Sacrum |

Sa1 |

Sa2 |

Sa2a |

Sa14 |

Sa15 |

|

Измерение |

12,5 |

10,5 |

3,4 |

6,3 |

3,3 |

Пол: Sa1 – женский > I (по: Flanderova, 1978); Sa1 – мужской; Sa2 – мужской; Sa2a – мужской; Sa14 – мужской (по: Stradalova, 1974; 1975).

Ossa coxae, пол (Acsadi, Nemeskeri, 1970): мужчина, но имеется много женских признаков на тазе – открытая incisura ischiadica major, слегка изогнутая crista iliaca, кости в целом сравнительно грацильные, со слабо выраженным мускульным рельефом. С другой стороны, имеется серия типично мужских признаков – arc composé, область лобка.

|

Признак |

Значение |

Характеристика |

|

Sulcus preauricularis |

3 |

Отсутствует (2) |

|

Incisura ischiadica major |

3 |

Широкая, в форме “V” (–1) |

|

Angulus subpubicus |

2 |

Остроконечный (1) |

|

Arc composй |

2 |

Простая кривая (2) |

|

Os coxae |

2 |

Переходная форма (0) |

|

Foramen obturatum |

2 |

Треугольный (–1) |

|

Corpus ossis ischii |

2 |

Средний (0) |

|

Crista iliaca |

1 |

Ровная, форма широкого “S”(–2) |

|

Fossa iliaca |

1 |

Средняя (0) |

|

В итоге |

5 – Мужчина |

Определение пола, по: Bruzek, 1991: 1) sulcus preauricularis, B01 – I; 2) incisura ischiadica major, Bb0 – мужской; 3) arc composé, простая кривая – мужской; 4) развитие лобковой кости – мужской. По: Phenice, 1969: 1, 2, 3 – мужской. По: Herrmann и др., 1990: IS – M = 9,9; PU – M = 7,6; II MT = 5,1 – женский. По: Novotny, 1986 – два результата: 30,47; 23,45 – женский.

Метрические методы позволяют сделать вывод, что пол погребенного был женским. В этом отношении показателен, прежде всего, общий грацильный облик таза. Тем не менее признаки, в большей степени связанные с процессом воспроизводства, а именно лобковая область таза, с большей вероятностью указывают на принадлежность скелета мужчине (M > Ж).

Возраст, основанный на facies symphysialis: 22–24 года (Adultus 1) (McKern, Stewart, 1957); срастание S1 – S2: 18–30 лет (Stewart, 1979); 18–30 лет (Schwartz, 1995).

Патология: На тазовых костях патологические изменения не отмечены.

Нижние конечности.

Femur dx et sin: кости средней плотности со слабо выраженным мускульным рельефом. Trochanter minor – большой, никаких патологических изменений не выявлено.

|

Femur |

F1 F2 |

F6a |

F7a |

F8 |

F9 |

F10 |

F17 |

F21 |

|

Dx |

Неизмеряемые |

2,95 |

2,8 |

8,9 |

3,5 |

2,65 |

– |

8,5 |

|

Sin |

Неизмеряемые |

2,85 |

3,1 |

9,1 |

3,65 |

2,8 |

10,3 |

8,4 |

Index platymericus: dx = 75,71; sin = 76,71.

Пол: F6a, F7a, F8 – мужской (по: Cerny, 1971); F8: 4 – мужской; F7 + 8: 0,39 – мужской (по: Dibennardo, Taylor, 1979); F6: –1,2 – мужской; F7: –0,39 – мужской; 1,1 – мужской (по: Cerny, Komenda, 1980); 1: 1,65 – мужской (по: Icsan, Miller-Shaivitz, 1984а).

Patella dx et sin: средней плотности, патологические изменения не отмечены.

|

Patella |

Pa1 |

Pa2 |

Pa3 |

Pa4 |

|

Dx |

4,3 |

4,7 |

2,1 |

3,35 |

|

Sin |

4,5 |

4,8 |

2,1 |

3,4 |

Пол: 21,86 – мужской (по: Dofkova, 1995).

Tibia dx et sin: средней плотности со слабо выраженным мускульным рельефом, sulcus м. solei неопределенен (почти невозможно выяснить точное местоположение). Патологий не обнаружено.

|

Tibia |

T1 1 T1a J T1b |

T3 |

T6 |

T8a |

T9a |

T10 |

T10a |

T10b |

|

Dx |

Неизмеряемые |

7,8 |

4,95 |

3,35 |

2,7 |

9,1 |

9,6 |

7,7 |

|

Sin |

Неизмеряемые |

7,8 |

5,05 |

3,65 |

2,85 |

8,8 |

9,7 |

7,7 |

Index cnemicus: dx = 80,6; sin = 78,1. Пол: 300,5, мужской (по: Steel, 1962); T3, T6, T10, мужской (по: Singh и др., 1975); T3, T6, T10a, мужской; 1: 1,78 – мужской; 2: 1,61 – мужской; 3: 1,3 – мужской; 4: 0,56 – мужской; 7: 0,67 – мужской (по: Icsan, Miller-Shaivitz, 1984б); T3 – мужской; T6 – I (по: Leopold, Minuth, Krüger, 1986).

Fibula dx et sin: невыраженный рельеф, закругленные края.

|

Fibula |

Fi1 |

Fi4 |

Fi4(2) |

|

Dx |

4,8 |

2,75 |

|

|

Sin |

4,7 |

2,55 |

Пол: Fi4(2) – мужской (по: Leopold, Minuth, Krüger, 1986); Fi4, Fi4 (2) – мужской (по: Singh, Singh, 1976).

Talus и calcaneus dx et sin:

|

Talus |

Ta1 |

Ta2 |

Ta3a |

Ta4 |

Ta5 |

Ta13 |

|

Dx |

5,55 |

4,4 |

3,25 |

3,6 |

3,2 |

3,55 |

|

Sin |

5,55 |

4,5 |

3,4 |

3,4 |

3,35 |

3,4 |

|

Calcaneus |

Ca2 |

Ca4 |

||||

|

Dx |

7,6 |

4,8 |

||||

|

Sin |

7,2 |

4,6 |

||||

Пол: 1: 51,35 – мужской; 2: 49,1 – мужской; 3: 41,4 – мужской; 5: 52,82 – мужской (по: Steele, 1976); 41,39 – мужской (по: Novotny, 1985).

Прочие наблюдения: Facies talaris anterior et medialis communis: суставные поверхности объединены в одну общую фацию. Facies articularis calcanea anterior et media: эти фации разделены только тонким кaнтом.

Os metatarsale I (hallucis) dx: патологические изменения не прослежены.

|

Mt I |

MtI 1 |

MtI 3 |

|

Dx |

6,3 |

1,85 |

Пол: MtI – мужской (по: Pfitzner, 1899).

Рост будет рассчитан после полного антропологического анализа, который включает измерение длинных костей конечностей. Необходимые данные приводятся в таблицах (см. выше).

Заключение: Скелет мужчины в возрасте 20–30 лет (Adultus I), среднего телосложения со слабо выраженной мускулатурой.

Погребение 2 Ксизово 17Б. Состояние: скелет взрослого человека, лежавший на спине, череп теменем был направлен на север (с небольшим отклонением к востоку). Руки были вытянуты параллельно туловищу, кости пальцев рассеяны в области таза. Череп был вместе с нижней челюстью, таз «развернут», стопa пpaвой ноги повернутa направо. Вероятно, погребенный был положен в какую-то полую камеру. Скелет – относительно хорошо сохранившийся, кости – грацильные.

Заключение: Согласно предварительному осмотру, это – скелет взрослой женщины.

Список литературы Новые погребальные комплексы Верхнего Подонья середины I тыс. н. э

- Абрамова М. П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III-V вв. н. э. М.

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2001. Новые ранние комплексы из могильника у с. Лучистое в Крыму//Материалы по археологии, истории и этнографии Крыма. Симферополь. Т. VIII.

- Акимов Д. В., 1998. Поселение Староживотинное 3 на р. Воронеж//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Амброз А. К., 1969. Фибулы из раскопок Танаиса//Античные древности Подонья-Приазовья. М.

- Амброз А. К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М.

- Арсеньева Т. М., 1977. Некрополь Танаиса. М.

- Безуглов С. И., Ильяшенко С. М., 2001. Богатое погребение гуннской эпохи близ Танаиса//Арсеньева Т. М., Безуглов С. И., Толочко И. В. Некрополь Танаиса: Раскопки 1981-1995 гг. М.

- Бирюков И. Е., 1998. 1 Перехвальское городище на Верхнем Дону//Археологические памятники

- Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Бирюков И. Е., 2004а. Острая Лука Дона в гуннское время. Общая карта памятников//Острая Лука Дона в древности: Замятинский археологический комплекс гуннского времени. М.

- Бирюков И. Е., 2004б. Материалы гуннского времени поселения Замятино 5 // Там же. Веретюшкин Р. С., Обломский А. М., Радюш О. А., 2005. Новые сведения о памятниках гуннского времени Верхнего Посеймья // Ю. А. Липкинг и археология Курского края. Курск.

- Воронов Ю. Н., 2003. Могилы апсилов: Итоги исследований некрополя Цибилиума в 1977-1986 гг. М.

- Гавритухин И. О., 2004. Среднеднепровские ингумации второй половины V-VI в.//Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье: Докл. науч. конф., посвящ. 60-летию со дня рождения Е. А. Горюнова (Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г.). СПб.

- Гавритухин И. О., Пьянков А. В., 2003. Древности V-VII вв.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. Гл. 8: Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.) М. (Археология.)

- Гей О. А., Бажан И. А., 1997. Хронология эпохи «готских походов» (на территории Восточной Европы и Кавказа). М.

- Дмитриев А. В., 2003. Могильник Дюрсо -эталонный памятник древностей V-IX вв.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. Гл. 8: Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.). М. (Археология.)

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV-V вв.). СПб.

- Засецкая И. П., 2003. Боспорский некрополь как эталонный памятник древностей IV -начала VII в.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. М. (Археология.)

- Земцов Г. Л., 2003. Миграционные потоки III-V вв. и верхнедонской регион (на примере поселения Мухино 2)//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара.

- Зотовиħ Ђ., 1981. Некропола из времена сеобе народа са уже градске териториiе Виминацща//Starinar. Т. XXXI. Београд. 1980.

- Казанский М. М., 2001. Хронология начальной фазы могильника Дюрсо//Историко-археологи-ческий альманах. Вып. 7. Армавир.

- Ковалевская В. Б., 1979. Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки//САИ. Вып. Е1-2.

- Козмирчук И. А., Разуваев Ю. Д., 2001. Городище «Малый Липяг» у с. Крутогорье на Верхнем Дону//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2. Липецк.

- Медведев А. П., 1990. Сарматы и лесостепь. Воронеж.

- Медведев А. П., 1996. Подгоренское городище на р. Воронеж//Археологические памятники лесостепного Придонья. Липецк.

- Медведев А. П., 1998. III Чертовицкое городище (материалы 1-й половины I тыс. н. э.)//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Медведев А. П., Винников А. З., 1989. Грунтовой могильник на Животинном городище//Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. Воронеж.

- Обломский А. М, 2004а. Заключение//Острая Лука Дона в древности: Замятинский археологический комплекс гуннского времени. М.

- Обломский А. М, 2004б. Хронология Замятинского археологического комплекса//Там же.

- Обломский А. М, 2004в. Замятино 8: Материалы раскопок 1998-2000 гг.//Там же.

- Обломский А. М, 2004г. Поселение Замятино 7//Там же.

- Обломский А. М, 2005а. Верхнедонские ингумации середины I тыс. н. э. (типа Животинного могильника)//Теоретические и методические подходы к изучению погребального обряда в современной археологии. М.

- Обломский А. М, 2005б. Об одной группе сосудов эпохи Великого переселения народов//РА. № 2.

- Обломский А. М, Усачук А. Н., 2004. Технология изготовления гребней в Замятино 5 и 8 и мастерские гребенщиков//Острая Лука Дона в древности: Замятинский археологический комплекс гуннского времени. М.

- Радзiєвська В. Е, Шрамко Б. А., 1980. Новi археологiчнi пам'ятки на Харкiвщинi//Археологiя. № 33.

- Разуваев Ю. Д., 1998. Ишутинское городище на Красивой Мече//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Сорокина Н. П., 1971. О стеклянных сосудах с каплями синего стекла из Причерноморья//СА. № 4.

- Шишкин Р. Г., 2002. Хронологические признаки трехслойных гребней черняховской культуры//Сучаснi проблеми археологiї. Київ.

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь: Готы, Рим и черняховская культура. СПб.

- Acsάdi G., Nemeskeri J., 1970. History of Human Life Span and Mortality. Budapest.

- Bass W. M., 1987. Human Osteology: A Laboratory and Field Manual. Columbia.

- Bruzek J., 1991. Fiabilite des Procedes de determination du sexe a partir de los coxal. Implication a l'etude du dimorphisme sexuel de l'Homme fossile: These de doctorat. Museum National d'Historie Naturelle, Institut de Paleontologie Humaine. Paris.

- Cerny M., 1971. Urcovani pohlavi podle postkranialniho skeletu//Symposium o urcovani stari a pohla-vi jedince na zaklade studia kostry. Praha.

- Cerny M., Komenda S., 1980. Sexual Diagnosis by the Measurements of Humerus And Femur//Sbor-nik praci Pedagogicka fakulta Univerzity Palackeho Olomouc. Biologie. V. 2. Olomouc.

- όίάΐ· Z., Tejral J., 2002. Kriegergräber aus dem 5. Jh. in Prostejov-Drzovice//Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Brno.

- Dibennardo R., Taylor J. V., 1979. Sex Assessment of the Femur: A Test of a New Method//American Journal of Physical Anthropology. № 50.

- Dofkova M., 1995. Ceska kolenni cloveka a jeji vypovedni hodnota pro diagnozu pohlavi: Diplomova prace. Prirodovedecka fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

- Falsetti A. B., 1995. Sex Assessment from Metacarpals of the Human Hand//Journal of Forensic Science. № 40/5.

- Fehr H., 2005. Bemerkungen zum völkerwanderungszeitlichen grabfund von Fürst//Bericht der Baye-risehen Bodenkmalpflege. 43/44, 2002/03. München.

- Flanderova L. B., 1978. Univariate and Multivariate Methods for Sexing the Sacrum//American Journal of Physical Anthropology. № 49.

- France D. L., 1987. Sexual Dimorphismus in the Human Humerus: Unpublished Ph. D. Dissertation, Department of Anthropology, Univ. of Colorado//Bass W. M. Human Osteology: A Laboratory And Field Manual. Columbia.

- Harhoiu R., 1997. Die Frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien. Bukarest.

- Herrmann B., Grupe G., Hummel S., Piepenbrink H., Schutkowski H., 1990. Prähistorische Anthropologie. Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo; Hong Kong; Barcelona.

- Icsan M. Y., Miller-Shaivitz P., 1984a. Determination of Sex From the Femur in Black and Whites//Collegium Anthropologicum. № 8/2.

- Icsan M. Y., Miller-Shaivitz P., 1984б. Discriminant Function Sexing of the Tibia//Journal of Forensic Science. № 29/4.

- Iordanidis P., 1961. Determination du sexe par les os du squelette//Annales de Medecine Legale. № 41.

- Kazanski M., 1993. The Sedentary Elite in the «Empire» of the Huns and its Impact on Material Civilization in Southern Russia during the Early Middle Ages (5th-7th Centuries AD)//Cultural Transformations and Interactions in the Eastern Europe. Glasgow.

- Kazanski M., 2002. Les antiquites germaniques de l'epoque Romaine tardive en Crimee et dans la region de la mer d'Azov//Ancient West and East. Vol. 2. № 2. Leiden; Boston.

- Leopold D., Minuth I., Krüger G., 1986. Zum Sexualdimorphismus der Unterschenkelknochen -ein Beitrag zur Identifikation//Kriminalistik und forens. Wiss.

- Line R., 1971. Kapitoly z rustove a funkcni morfologie//Fakulta telesne vychovy a sportu Univerzity Karlovy. Praha.

- Lovejoy C. O., 1985. Dental Wear in the Libben Population: Its Pattern and Role in the Determination of Adult Skeletal Age at Death//American Journal of Physical Anthropology. № 68/1.

- Martin R., Knussmann R., 1988. Anthropologie: Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. Bd. I. Stuttgart.

- McKern T. W., Stewart T. D., 1957. Skeletal Age Changes in Young American Males//Quartermaster Research and Development Center, US Army. Natick. Technical Report EP. № 45.

- Novotný B., 1957. K otázce kultu mrvých na pohřebišti z doby stěhování národů u Smolína na Mora-vé//Archeologické rozhledy. T. IX-4. Praha.

- Novotny V., 1985. Determination of Sex From the Talus And Calcaneus//Scripta Medica. Brno. № 58.

- Novotny V, 1986. Sex Determination of the Pelvis Bone: A Systems Approach//Anthropologie. № 24/2-3.

- Párducz M, 1963. Die Ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarien. Budapest.

- Pfitzner W., 1899. Sozial-anthropologishe Studien//Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. № 1.

- Phenice T. W, 1969. A Newly Developed Visual Method of Sexing the Os Pubis//American Journal of Physical Anthropology. № 30.

- Pieta K., 1999. Anfänge der Völkerwanderungzeit in der Slowakei (Fragestellungen der zeitgenössischen Forschung)//L'Occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migrations. Brno.

- Schwartz J. H, 1995. Skeleton Keys. New York.

- Singh G., Singh S. P., 1976. Identification of Sex from the Fibula//Journal of Indian Academy of Forensic Science. № 15.

- Singh G., Singh S. P., Singh S., 1974. Identification of Sex from Radius//Journal of Indian Academy of Forensic Science. № 13.

- Singh G., Singh S., Singh S. P., 1975. Identification of Sex from Tibia//Journal of Anatomical Society of India. № 24.

- Steel F., 1962. The Sexing of Long Bones, With Reference to the St. Bridge's Series of Identified Skeletons//Journal of the Royal Anthropological Institute. № 92/2.

- Steele D. G., 1976. The Estimation of the Sex on the Basis of the Talus and Calcaneus//American Journal of Physical Anthropology. № 45.

- Stewart T. D., 1979. Essentials of Forensic Anthropology. Springfield.

- Stloukal M, Dobisíková M., Kuželka V., Stránská P., Veleminsky P., Vyhnanek L., Zvara K., 1999. Antropologie. Prirucka pro studium kostry. V. 1. Praha.

- Stradalova V., 1974. Determination of Sex from the Metrical Characteristic of the Sacrum//Folia Morfologica. № 22.

- Stradalova V., 1975. Sex Differences and Sex Determination on the Sacrum//Anthropologie. № 13.

- Svoboda B., 1975. Dva hrobu z doby stěhování národů ve Stehelčevsi u Slaného//Památky archeologické. LXVI-1. Praha.

- Tejral J., 2000. The problem of the primary acculturation at the beginning of the migration period//Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel-und Osteuropa. Lodž.