Новые полевые исследования на территории Тимеревского археологического комплекса

Автор: Захаров С. Д., Зозуля С. С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена некоторым результатам последних полевых исследований на территории Тимерёвского археологического комплекса IX-XI вв. В научный оборот вводится новый источник - аэрофотосъемка 1942 г. Полученные данные существенно уточняют представление о площади поселения и процессе формирования могильника.

Тимерёво, новые исследования, размеры поселения, топография могильника

Короткий адрес: https://sciup.org/14328068

IDR: 14328068

Текст научной статьи Новые полевые исследования на территории Тимеревского археологического комплекса

К числу наиболее известных средневековых памятников верхнего течения Волги с полным правом можно отнести три археологических комплекса, расположенных в ближайших окрестностях современного Ярославля у деревень Большое Тимёрево, Петровское и села Михайловское. Основу всех трех комплексов составляют достаточно крупные поселения и синхронные им курганные могильники, традиционно относимые к IX–XI вв.

Полевое изучение памятников началось более 140 лет назад с раскопок некрополя в Тимерёво в 1872 г. К изучению могильников в Тимерёво, Петровском и Михайловском за прошедшие годы обращались многие исследователи, наиболее интенсивные работы были проведены археологической экспедицией Исторического музея под руководством М. В. Фехнер. Коллектив экспедиции занимался исследованиями всех трех некрополей в течение 9 полевых сезонов, а затем результаты были введены в научный оборот (Ярославское…, 1963; Недошивина, Зозуля , 2012). Именно курганные могильники, давшие яркие и разнообразные материалы, принесли археологическим комплексам наибольшую известность.

Состояние изученности синхронных некрополям поселений различно. Судя по имеющимся данным, исследование поселения в Михайловском ограничилось сбором подъемного материала. В Петровском, кроме сбора подъемного материала, было заложено 7 шурфов, общей площадью 42 кв. м. Широкомасштабному археологическому изучению подверглось только поселение в Тимерёво благодаря работам Ярославской археологической экспедиции ЛГУ под руководством И. В. Дубова и В. Н. Седых. Примечательно, что раскопки поселения начались спустя ровно 100 лет после начала исследований могильника. Работы экспедиции ЛГУ начались необыкновенно ярко – с обнаружения одного из крупнейших кладов восточных монет на территории Восточной Европы ( Дубов , 1982).

К сожалению, полевые исследования в Тимерёво завершились в 1990 г. К настоящему моменту мы располагаем данными о 480 изученных курганах и около 6 600 кв. м, раскопанных на территории поселения. При этом, значительный объем накопленных и опубликованных данных о Тимерёвском археологическом комплексе до сих пор не позволил исследователям прийти к согласию по ключевым вопросам в оценке памятника. Так, историческая оценка Тимерёва колеблется от «Арсы» арабских источников и города, отправлявшего своего посла при заключении русско-византийского договора 911 г., до довольно банального центра локальной округи (Дубов, 1982. С. 104–123; Кирпичников, 2014. С. 75; Леонтьев, 1989). Существуют разные точки зрения о датировке памятника, размерах поселения и этнической характеристике населения, оставившего его.

Учитывая целый калейдоскоп нерешенных проблем и появление новых методов археологического изучения, в 2012 г. исследования Тимерёвского археологического комплекса были возобновлены совместной экспедицией ИА РАН, Исторического музея и Научно-исследовательского центра «Древности» (г. Вологда).

Первоочередной задачей работ стала съемка детального топографического плана памятника с помощью современного оборудования. Существовавшие до сих пор планы можно, скорее, отнести к схемам, не совсем точно или весьма обобщенно передающим реальную ситуацию. Кроме того, современное состояние Тимерёва и его ближайшей округи сильно изменилось по сравнению с 1960–1970-ми гг. Исчезла деревня, давшая название памятнику, трудноопределимо расположение деревень (и ближайших археологических памятников) Малое Тимерёво и Гончарово, так как левый берег реки Сечки плотно застроен дачами и крупным тепличным хозяйством.

Снятый в 2012–2014 гг. топографический план охватывает более 48 га и станет надежной основой для обобщения уже проведенных работ, фиксации новых результатов и решения еще одной задачи – выявления реальных размеров поселенческих структур, расположенных на территории археологического комплекса.

Для выяснения размеров поселения, расположения его первоначального «ядра», мощности культурного слоя, его особенностей, датировки и насыщенности находками был предпринят комплекс мер, учитывающий значительные объемы уже проведенных работ на памятнике. Для решения поставленной задачи была выбрана комбинация из нескольких методов: разведочное бурение, разведочная шурфовка по результатам бурения и сбор подъемного материала. Важным преимуществом разведочного бурения можно считать широту охвата и малый ущерб культурному слою (диаметр скважины составляет 3 см). К настоящему моменту сделано более 850 разведочных скважин по сетке с шагом в 10 м. По результатам бурения (и для проверки правильности интерпретации его результатов) на территории комплекса заложено 12 шурфов общей площадью 12 кв. м, с полной промывкой всего гумусированного слоя на мелкоячеистых ситах. Сбор массового подъемного материала удалось осуществить на площади 2 100 кв. м (поквадратно, сторона квадрата 10 м); собрано свыше 4 кг керамики, датирующейся от раннего железного века до позднего средневековья. При обследовании распаханного культурного слоя с помощью металлодетекторов обнаружено свыше 250 индивидуальных находок. Среди предметов, относящихся к раннесредневековым этапам существования поселения, представлены 9 дирхемов, железные молоточки Тора, целая и 2 фрагмента равноплечных фибул и пр.

Выводы, полученные при использовании разных методов разведки, не противоречат друг другу. Сегодня стало понятно, что площадь поселения IX – XI вв. в Тимерёво меньше 10 га., заявленных И. В. Дубовым ( Дубов , 1982. С. 143). Кроме того, присутствие материалов каменного, развитого и раннего железного веков, раннего и позднего средневековья заставляет воспринимать поселение

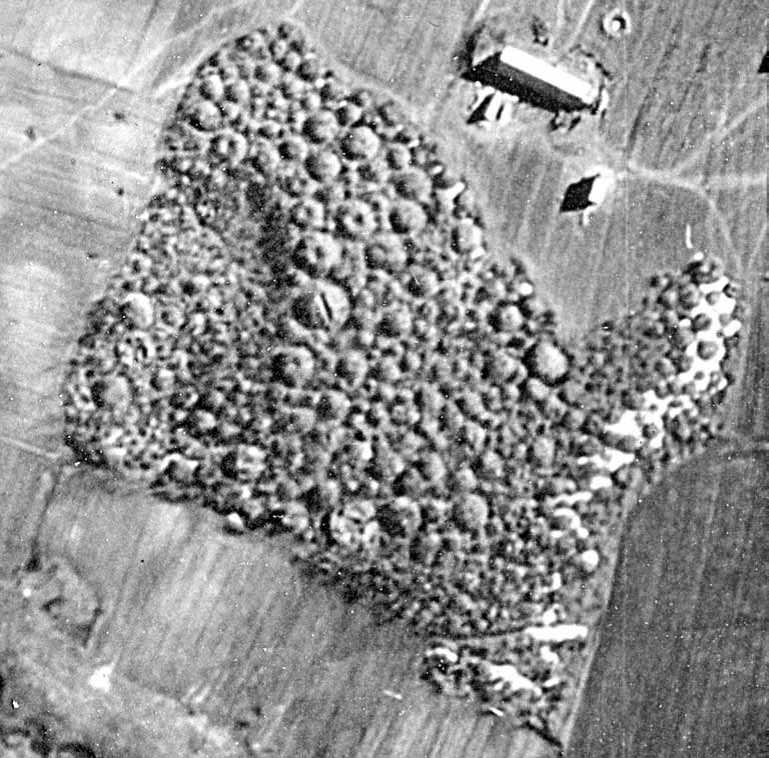

Рис. 1. Тимерёвский могильник. Аэрофотосъемка 26 апреля 1942 г.

как достаточно сложный объект, требующий дальнейшего изучения, в том числе точной оценки его площади на раннем этапе.

В процессе съемки топографического плана памятника возник ряд сложностей и с другой частью комплекса – могильником. Съемка нового покурганного плана некрополя невозможна: ни одна изученная насыпь не была рекультивирована, что создает довольно странный ландшафт, не всегда позволяющий отличить отвал предыдущих раскопок от небольшой неисследованной насыпи. Недостатки кипрегельного плана, выполненного А. А. Потуловым в 1959 г., были отмечены ранее ( Захаров, Зозуля , 2014. С. 52–53). Попытки совмещения плана 1959 г. с результатами фиксации наиболее крупных насыпей могильника с помощью тахеометра выявили нелинейные ошибки плана, вероятно, отражающие погрешности в определении точного местоположения точек стояния кипрегеля.

Значительную информацию о могильнике можно почерпнуть из такого своеобразного источника, как аэрофотосъемка немецкой воздушной разведки времен Великой Отечественной войны (рис. 1). Очевидно, целью съемки был отнюдь не Тимерёвский археологический комплекс, а проходящая рядом железная дорога. Тем не менее, на снимке, сделанном в утренние часы 26 апреля 1942 г., отчетливо виден некрополь в Тимерёво. Совмещение фотодокумента с результатами тахеометрической съемки дало значительное совпадение расположения конкретных насыпей, а наложение плана 1959 г. и аэрофотосъемки выявило еще целый ряд несоответствий.

На фотографии отчетливо читаются не только многие насыпи, но и следы их археологического исследования (колодцы, траншеи). Последнее обстоятельство делает возможным точную привязку к плану курганов, исследованных до масштабных работ экспедиции Исторического музея.

План Тимерёвского некрополя А. А. Потулова требует серьезной доработки. Тахеометрическая съемка позволяет добавить топографическую подоснову, а фотодокумент 1942 г. – корректировать местоположение конкретных курганов и их размеры.

Таким образом, несмотря на длительные и широкомасштабные археологические исследования Тимерёвского археологического комплекса, потенциал его полевого изучения далеко не исчерпан. Новые данные позволяют по-другому взглянуть на накопившийся материал и внести дополнительные аргументы в долгую полемику о месте и историческом значении Тимерёвского комплекса в ряду других памятников эпохи образования Древнерусского государства.

Список литературы Новые полевые исследования на территории Тимеревского археологического комплекса

- Дубов И.В., 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 248 с.

- Захаров С.Д., Зозуля С.С., 2014. Новые данные о Тимеревском археологическом комплексе//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани (20-25 октября 2014 г.)/Ред. А.Г. Ситдиков . Казань: Отечество. Т. III. С. 51-53.

- Кирпичников А.Н., 2014. Сложение древнерусского государства и его политико-территориальные структуры (по письменным и археологическим данным)//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани (20-25 октября 2014 г.)/Ред. А.Г. Ситдиков . Казань: Отечество. Т. III. С. 74-76.

- Леонтьев А.Е., 1989. Тимерево. Проблема исторической интерпретации археологического памятника//СА. № 3. С. 79-85.

- Недошивина Н.Г., Зозуля С.С., 2012. Курганы Ярославского Поволжья//Русь в IX-XI веках: археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 178-193.

- Ярославское Поволжье X-XI вв., 1963. Под ред. А.П. Смирнова. М.: ГИМ. 144 с.