Новые представления о строении и перспективах нефтегазоносности Большесынинской впадины по данным региональных сейсморазведочных работ

Автор: Сотникова А.Г., Соборнов К.О., Пашков В.Г., Баранова А.В., Никитина С.М., Шапошникова А.Н., Карпюк Т.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Результаты региональных сейсмических исследований по профилю 32-РС позволили существенно детализировать представления о геологическом строении и перспективах нефтегазоносности Большесынинской впадины. Охарактеризованы основные этапы структурного развития района с учетом его формирования на юго-восточном продолжении Печоро-Колвинского авлакогена Тимано-Печорской плиты. Полученные по результатам палеотектонического и сейсмофациального анализов данные позволили наметить зоны развития стратиграфических и структурно-литологических ловушек, а также их комбинаций в карбонатных комплексах палеозоя северных районов Большесынинской впадины. Для обеспечения наращивания сырьевой базы региона перспективным направлением дальнейших геолого-разведочных работ является оконтуривание в верхнедевонской части разреза зоны островного мелководья, окаймленной органогенными постройками, и сопутствующих им клиноформных комплексов. С поисковыми объектами такого типа связана промышленная нефтеносность Денисовского прогиба. Новая структурная интерпретация дает основание предполагать наличие поисковых объектов, приуроченных к высокоамплитудным складкам в передовых частях надвиговых пластин. Из-за дисгармоничного характера складчатости многие из подобных структур не имеют выражения в приповерхностных отложениях, что затрудняет их выявление. Подобные ловушки предполагаются в регионально нефтегазоносных девон-нижнепермских отложениях и представляют очевидный интерес для геолого-разведочных работ в Большесынинcкой впадин

Предуральский краевой прогиб, большесынинская впадина, региональные сейсморазведочные работы, печоро-колвинский авлакоген, поиски нефти и газа, складчато-надвиговые деформации

Короткий адрес: https://sciup.org/14131005

IDR: 14131005 | УДК: 553.98.041:550.834(470.13) | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-4-161-175

Текст научной статьи Новые представления о строении и перспективах нефтегазоносности Большесынинской впадины по данным региональных сейсморазведочных работ

Большесынинская впадина Предуральского краевого прогиба долгое время представляла собой «серое пятно» на карте Тимано-Печорского бассейна. До проведения сейсморазведочных работ за счет государственного финансирования в 2020–2022 гг. априорная геологическая модель района базировалась на фрагментарных данных, полученных за счет проведения в 2007–2008 гг. региональных сейсмопрофилей 19-РС и 21-РС, а также ограниченного объема площадной сейсморазведки и бурения, выполненных преимущественно в 1970–1990-х гг. В условиях сложного геологического строения информативность этих данных была недостаточна для надежной интерпретации и выявления приоритетных направлений дальнейших геолого-разведочных работ. Значительно повысил интерес к Большесынинской впадине успех поисковых работ в прилегающих районах Денисовского прогиба, где выявлен и в последние годы успешно опоискован крупный высокодебитный рифовый тренд в верхнедевонских отложениях. Данные факты обусловили целесообразность постановки современных региональных сейсморазведочных работ. Создание каркаса региональных профилей в Большесынинской впадине, совместная интерпретация полученной и ретроспективной геолого-геофизической информации позволили значительно углубить представления о строении и перспективах нефтегазоносности территории. В настоящей статье изложены основные результаты изучения полученных за счет средств федерального бюджета геофизических данных. Они касаются структурной интерпретации, палеотектонических реконструкций, сейсмофаци-ального анализа и перспектив нефтегазоносности осадочного чехла Большесынинской впадины.

Геологическое строение

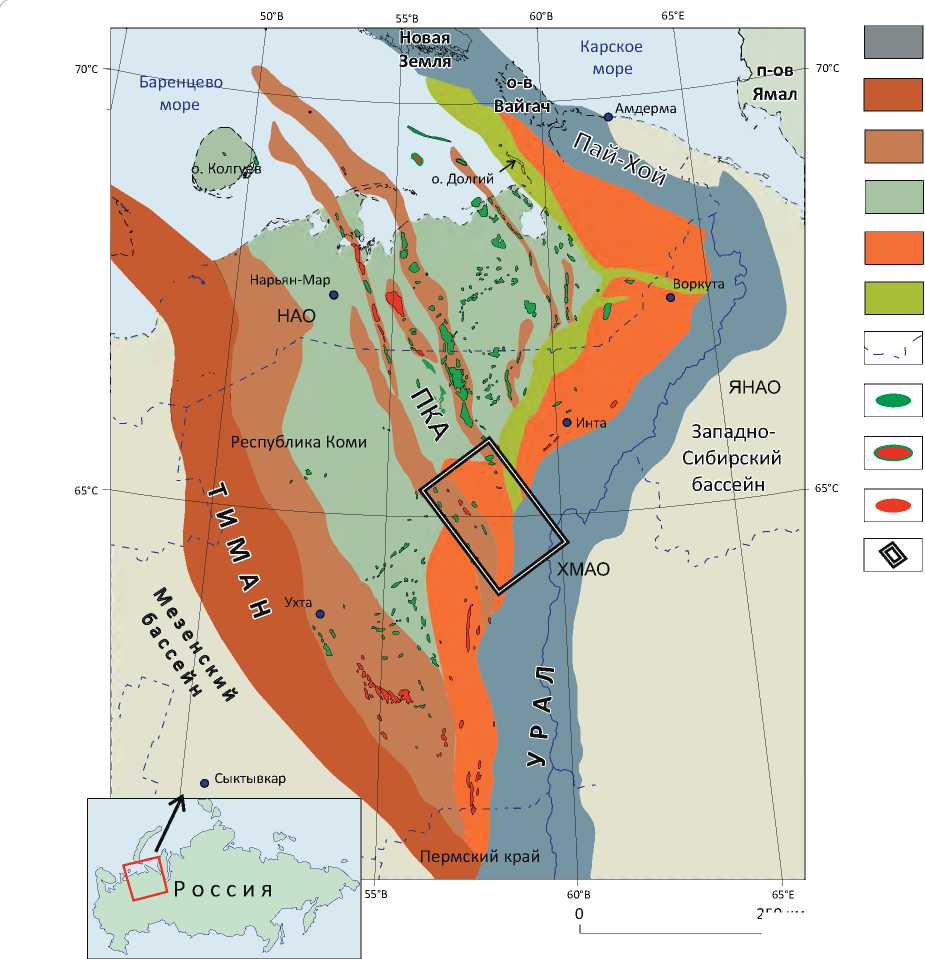

Большесынинская впадина представляет собой сегмент Предуральского краевого прогиба в пределах Тимано-Печорского бассейна (рис. 1). Фундаментом бассейна являются метаморфизованные отложения Печорской плиты, которая соединилась с Восточно-Европейской платформой в позднем докембрии [1]. Своеобразием Большесынинской впадины является то, что в ее пределах краевой прогиб наложен на Печоро-Колвинский авлакоген (рифт), представляющий собой ветвь уральской рифтовой системы позднекембрий-ордовикского времени заложения, проникающей в пределы Печорской плиты.

Характер распределения мощностей в пределах Печоро-Колвинского рифта контролировался системой листрических сбросов, перемещения по которым определяли положение депоцентров седиментации, которые соседствовали с поднятиями. В силур-раннедевонскую эпоху в зоне растяжения происходило погружение, что привело к формированию мощной толщи преимущественно карбонатных отложений. В среднедевон-франское время произошла структурная реактивация разломов в бортовых частях рифта, обусловленная в основном каледонской складчатостью в Скандинавии и районе Южно-Баренцевоморского бассейна [2, 3]. Последующее развитие территории современной Большесынинской впадины контролировалось тектоническими событиями, вызванными поэтапной аккрецией вулканических дуг и микроконтинентов на континентальной окраине, за которой последовала континентальная коллизия в пермское время. Результатом деформаций континентальной окраины стало образование Уральского складча-то-надвигового пояса. Юго-восточная часть Боль-шесынинской впадины была перекрыта системой надвиговых пластин. Вдоль разломов древнего заложения Печоро-Колвинского рифта образовались валообразные поднятия, с которыми связаны крупнейшие месторождения нефти и газа Тимано-Пе-чорского бассейна. В мезозойскую и кайнозойскую эры территория испытала несколько эпизодов структурной реактивации, представляющих собой отголоски тектонических событий, происходивших на окраинах Евразии. Наиболее значительные из них имели место в конце триаса, в ходе причлене-ния Южно-Карской плиты к Евразии, чем и была обусловлена складчатость на Пай-Хое [2, 4].

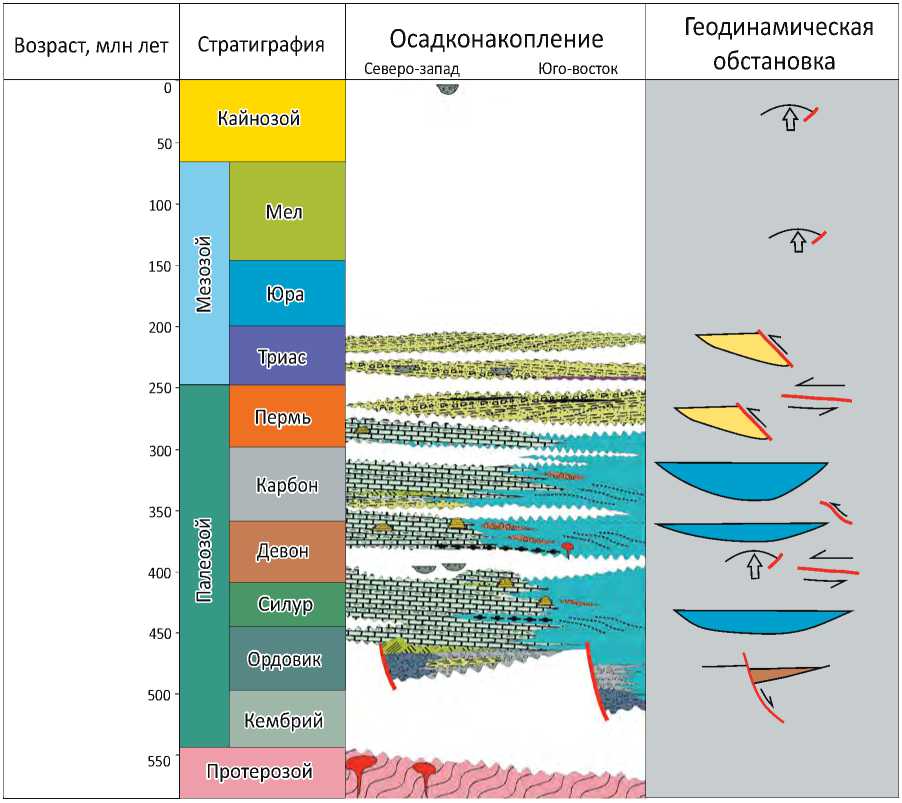

В схематическом виде тектоностратиграфия Большесынинской впадины приведена на рис. 2. В осадочном чехле выделяются следующие основные седиментационные комплексы (мегапоследовательности): рифтовая, континентальной окраины, краевого прогиба и плитного чехла. Рифтовый комплекс охватывает верхнекембрий-ордовик-ские отложения, включая соли верхнего ордовика. Комплекс континентальной окраины объединяет силур-нижнеартинские отложения, представленные преимущественно карбонатными толщами с прослоями терригенных отложений и ангидритов. В бортовых зонах Печоро-Колвинского авлакогена отмечаются внедрения основных магматических пород. Мегапоследовательность краевого прогиба включает верхнеартинско-верхнепермские синкол-лизионные терригенные отложения с прослоями углей и углистых аргиллитов. Отложения плитного чехла на территории исследования представлены преимущественно триасовыми аллювиальными и прибрежно-морскими толщами.

Рис. 1. Структурная схема Тимано-Печорского бассейна (по [4] с дополнениями)

Fig. 1. Structural scheme of Timan-Pechora Basin (after [4], complemented)

250 км

1 — складчато-надвиговый пояс Урала и Пай-Хоя; 2 — складчато-надвиговое сооружение Тимана; структурные зоны Тимано-Печорского бассейна ( 3 – 6 ): 3 — поднятия, валы, Притиманская моноклиналь, 4 — синклинальные зоны, впадины, 5 — краевые прогибы, 6 — зоны соляных деформаций; 7 — административные границы; месторождения ( 8 – 10 ): 8 — нефти, 9 — нефти и газа, 10 — газа; 11 — район исследования.

ПКА — Печоро-Колвинский авлакоген

1 — fold-and-thrust belt of Urals and Pay-Khoy; 2 — fold-and-thrust structure of Timan; structural zones of Timan-Pechora Basin ( 3 – 6 ): 3 — highs, swells, near-Timan monocline, 4 — synclinal zones, depressions, 5 — foredeeps, 6 — zones of salt deformations; 7 — administrative boundaries; fields ( 8 – 10 ): 8 — oil, 9 — oil and gas, 10 — gas; 11 — study area.

ПКА — Pechoro-Kolvinskiy aulacogen

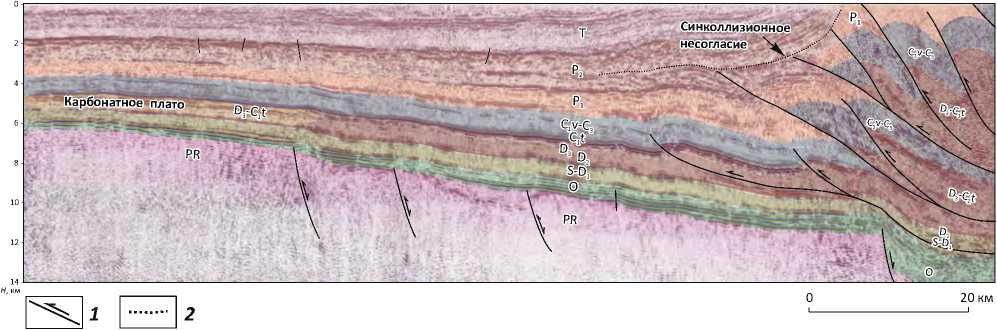

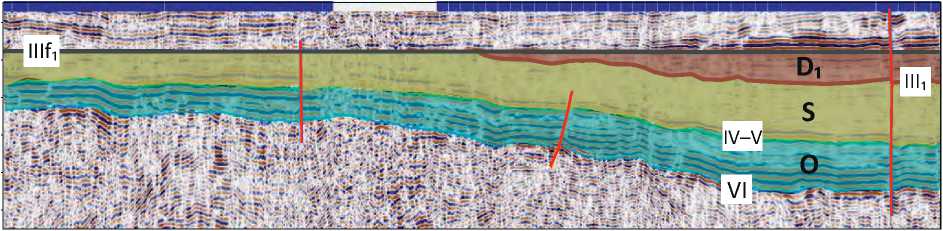

Общее представление о строении Большесы-нинской впадины дает интерпретированный сейсмический разрез по профилю 2 (рис. 3). Как можно видеть, с приближением к Уралу происходит резкое увеличение толщины осадочного чехла. Северо-западная часть разреза демонстрирует слабодисло-цированное залегание осадочного чехла, моноклинально погружающегося к юго-востоку. В интервале верхнедевон-турнейских отложений намечается карбонатное плато, характеризующееся уменьшенными мощностями карбонатных отложений. Погружение ложа краевого прогиба перед фронтом Урала во многом обеспечивается нарастанием толщины пермских синколлизионных отложений. Изучение геохимических характеристик осадочного чехла Тимано-Печорского бассейна свидетельствует о вероятном наличии в осадочном выполнении Большесынинской впадины высокопродуктивных

Рис. 2. Тектоностратиграфическая схема Большесынинской впадины (по [5] с дополнениями)

Fig. 2. Tectonic and stratigraphic scheme of Bol’shesyninsky depression (after [5], complemented)

1 — пески, глины; 2 — карбонаты; 3 — толщи заполнения; 4 — грубообломочные породы; 5 — соли; 6 — метаморфиты; 7 — битуминозные сланцы; 8 — разломы; 9 — несогласия; 10 — клиноформы; 11 — рифы; 12 — каналы; 13 — обломочные шлейфы; 14 — граниты; 15 — базальты; 16 — поднятие; 17 — передовой прогиб; 18 — транспрессия; 19 — сжатие; 20 — погружение; 21 — рифтинг

1 — sand, clay; 2 — carbonates; 3 — filling series; 4 — rudaceous rocks; 5 — salt; 6 — metamorphic rocks; 7 — bituminous shale; 8 — faults; 9 — unconformities; 10 — clinoforms; 11 — reefs; 12 — channels; 13 — clastic trains; 14 — granites; 15 — basalts; 16 — high; 17 — foredeep; 18 — transpression; 19 — contraction; 20 — subsidence; 21 — rifting нефтегазоматеринских отложений. В первую очередь к ним относятся среднефранско-фаменские отложения доманикового типа и, вероятно, силурийские углеродистые отложения [3, 5, 6].

Юго-восточная часть профиля иллюстрирует многоярусную складчато-надвиговую структуру Уральского пояса. Она включает систему тектонических пластин, представленных в основном де-вон-каменноугольными отложениями. В кровле аллохтонного комплекса выделяется синколлизи-онное несогласие в верхнепемских отложениях, датирующее время кульминации надвиговых деформаций.

Методы исследований

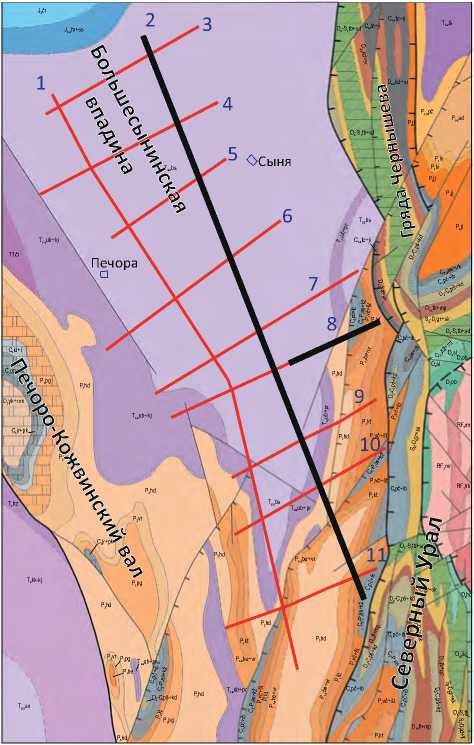

В рамках работ по государственному заданию ФГБУ «ВНИГНИ» в 2020–2022 гг. на территории

Большесынинской впадины отработано 530 пог. км (полнократных) сейсмических профилей (рис. 4). Каркас сейсмических разрезов, характеризующих строение Большесынинской впадины, включает в себя 2 профиля северо-западного простирания и 9 субширотных разрезов. Работы проводились с использованием невзрывных источников. Полученные геофизические материалы были увязаны с ретроспективными данными, в том числе с региональными профилями 19-РС и 21-РС. Для интерпретации сейсмических данных привлекались данные потенциальных геофизических полей, бурения и геологического картирования.

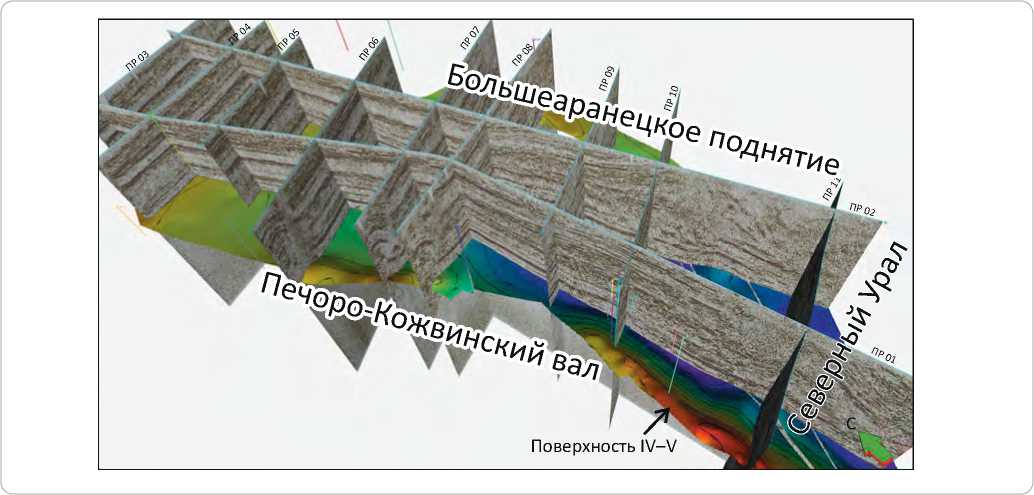

Трехмерное расположение сейсмических профилей в интерпретационном проекте приведено на рис. 5.

Рис. 3. Глубинный сейсмический разрез по профилю ПР 02 с геологической интерпретацией

Fig. 3. Deep seismic section along ПР 02 Line with geological interpretation

ССЗ

Б о л ь ш е с ы н и н с к а я в п а д и н а

У р а л

ЮЮВ

1 — разломы; 2 — несогласие

1 — faults; 2 — unconformity

Рис. 4. Схема расположения сейсмических профилей регионального трансекта 32-РС на основе геологической карты

Fig. 4. Location map of seismic survey lines of 32-РС regional transect; the base is a geological map

O -S tb+s

P1-3pč

P1jj

O -S tb+s

1in ыня

P1jj

P1jj

T2-3bs

Печора

D tk+mp

-D gr÷sk

O3-S1tb+sd

1pč÷ib

O2sl

P3hd

Oob

P3hd

P1kt

P1

P3hd

P2

RF mr

RF hb

C1pč÷ib

Phd

P1kt

T2-3bs

T1bz

P2vr

O3- p»b

P1pg gr÷sk

P hd

P hd

1pč÷ib

P3hd

P1kt

P1-2be÷vr

Phd

O3-

P1pg

P3h

P1in

P1lv

T2-3bs

P2vr P1pg

J2čr

C1-3tc÷ji

T1-2lš

J hr+ss

P1jj

T1čr

T2-3sn

10 км

Усл. обозначения к рис. 4

Legend for Fig. 4

-

1 — сейсмопрофиль и его номер; 2 — сейсмопрофили с интерпретацией, представленные в статье

-

1 — seismic survey line and its number; 2 — seismic lines with interpretation, which are mentioned in the paper

Результаты исследований

Структурная интерпретация. Специфической чертой геологического строения Большесынин-ской впадины является сочетание двух основных генераций деформаций — рифтовой и надвиговой, отражающих изменения геодинамических обстановок при формировании Тимано-Печорского бассейна. Нижнепалеозойские рифтовые структуры Печоро-Колвинского авлакогена косо сочленяются с тектоническим фронтом Уральского пояса надвигов (см. рис. 3). Бортовые зоны авлакогена в ходе нескольких фаз инверсионных деформаций были трансформированы в крупные валы юго-восточного простирания — Печоро-Кожвинский и Колвин-ский. В осевой части Большесынинской впадины прослеживается последовательное моноклинальное погружение седиментационных комплексов континентальной окраины в направлении палеоУральского бассейна. Это находит отражение в фациальной зональности отложений, обусловленной общим углублением бассейна к юго-востоку.

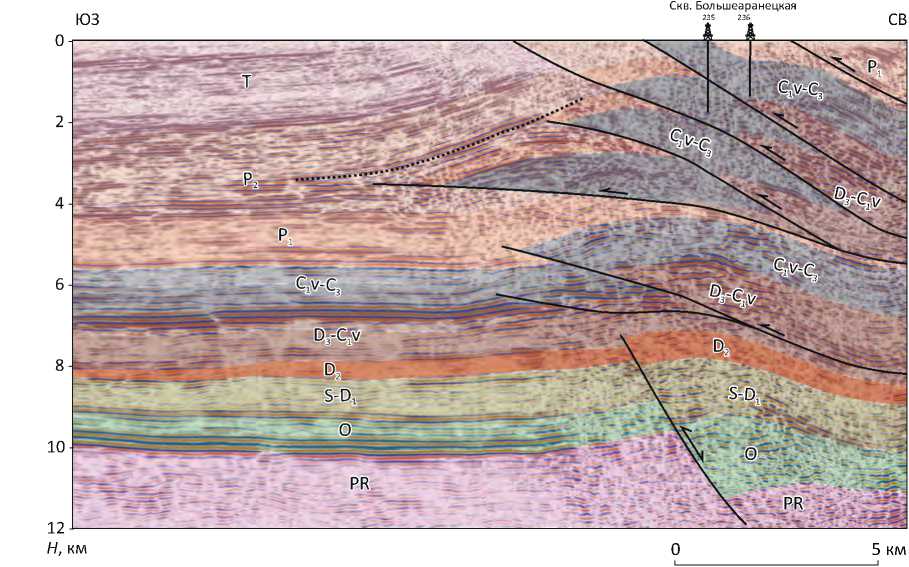

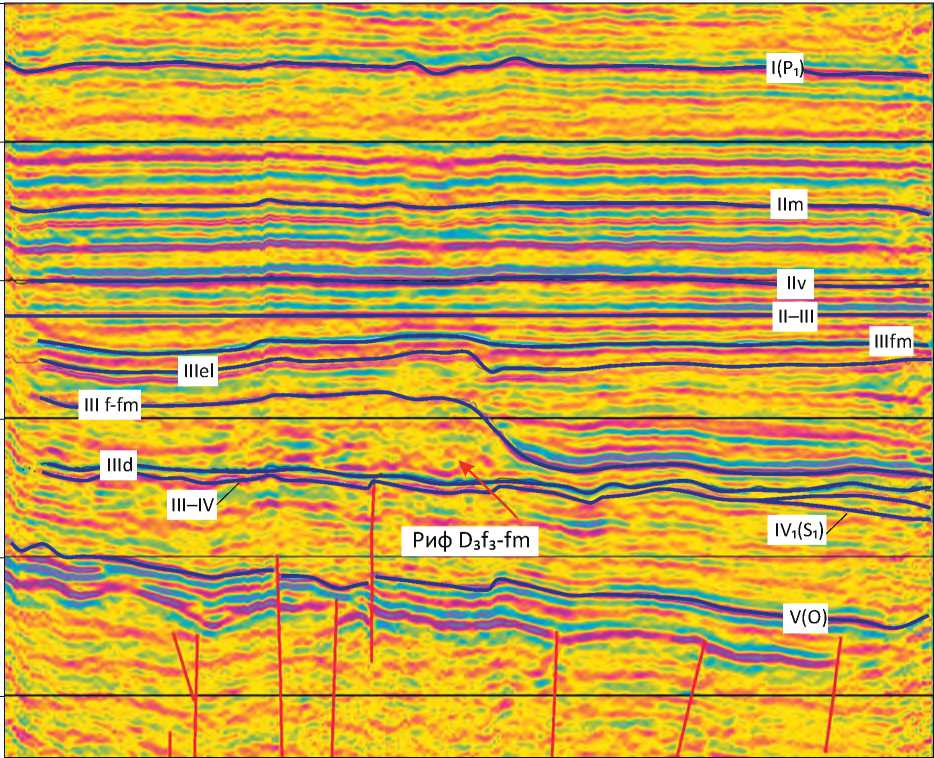

Строение предуральской части района исследования определяется многоярусной дисгармоничной складчатостью. Интерпретация новых сейсмических данных показывает, что фронт склад-чато-надвигового пояса Урала образован системой надвиговых чешуй, сложенных, главным образом, девон-каменноугольными отложениями (рис. 6). Суммарная толщина аллохтонного комплекса со-

Рис. 5. Трехмерное положение профилей в интерпретационном проекте

Fig. 5. 3D view of seismic lines used in interpretation project

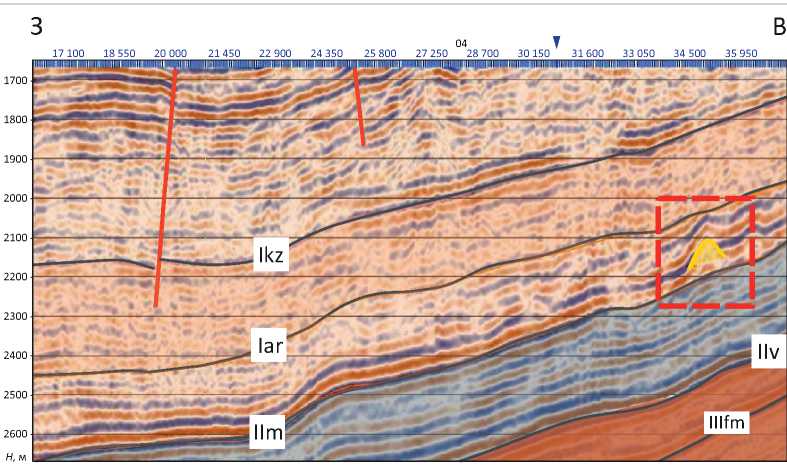

Рис. 6. Фрагмент сейсмического разреза ПР 08 в глубинной области с геологической интерпретацией

Fig. 6. Fragment of ПР 08 seismic section in depth domain; geological interpretation is shown

Б о л ь ш е с ы н и н с к а я в п а д и н а

У р а л

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

ставляет около 8 км. Под этими массивными аллохтонными пластинами предполагается наличие поднятия, связанного с инверсией сброса, возникшего на стадии рифтогенеза.

Наблюдаемый характер деформаций в де-вон-пермских отложениях свидетельствует о том, что формирование структур складчато-надвигово-го фронта Урала происходило в два этапа. Основ- ной этап коллизионных деформаций имел место до середины позднепермской эпохи. На это указывает выделенное в верхнепермских отложениях несогласие (см. рис. 3, 6). Оно фиксирует возраст основного этапа складчато-надвиговых движений в этом районе. Наличие надвигов, разрывающих несогласие, а также моноклинальное залегание верх-непермь-триасовых отложений над подстилающим аллохтонным клином показывает, что надвиговая структура фронта Урала испытала еще один этап более молодой деформации. Наличие регионального несогласия в основании юрских отложений на сопредельных территориях позволяет датировать фазу реактивации поздним триасом – началом юры. Этот эпизод деформаций коррелируется со складчатостью на Пай-Хое.

Следствием наблюдаемой дисгармоничности складчато-надвиговой структуры фронта Урала является несовпадение в плане сводовых частей антиклинальных складок, приуроченных к передовым частям надвиговых пластин. В этой связи местоположение скважин, заложение которых основано на предположении о совпадении сводов структур по основным ОГ, оказалось неудачным. Новые данные показывают, что в рассматриваемом регионе могут быть подготовлены высокоамплитудные ловушки, которые не имеют выражения в поверхностном структурном плане.

Палеотектонические реконструкции и сейсмо-фациальный анализ. Своеобразие геологического строения Большесынинской впадины в основном определяется нахождением ее в зоне сочленения разных структурных элементов, формирование которых происходило в несколько этапов и определялось различными геодинамическими обстановками. Они включают рифтогенез, в процессе которого был образован Печоро-Колвинский авлакоген, а также транспрессионные деформации, которые имели место на заключительных этапах формирования структуры.

Анализ толщин, заключенных между основными ОГ, отражает общую тенденцию седиментационного наращивания мощностей практически всех интервалов разреза осадочного чехла в юго-восточном направлении.

В ордовик-раннедевонское время на севере Большесынинской впадины предполагается существование палеоподнятия, что выражено сокращением мощности силур-нижнедевонских отложений в северо-западной части участка сейсморазведочных работ в 2–3 раза по сравнению с центральными и южными районами. Глубина предфранского перерыва предопределила площадь современного распространения отложений нижнего и среднего девона. На изучаемой территории сохранились лишь незначительные мощности нижнедевонских отложений вплоть до полного их отсутствия на северо-западе Больше-сынинской впадины (рис. 7). Выход на поверхность размыва части силурийских, а также нижне- девонских отложений и процессы выщелачивания могли способствовать улучшению коллекторских свойств в кровельной части отложений.

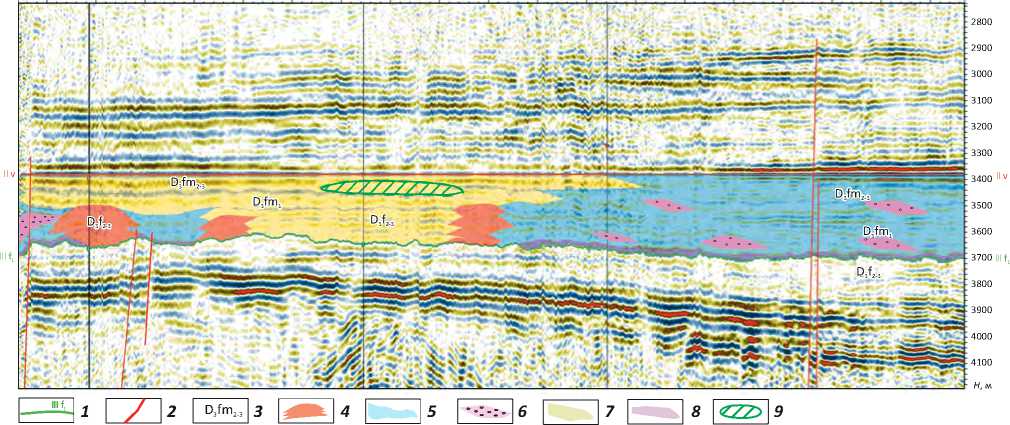

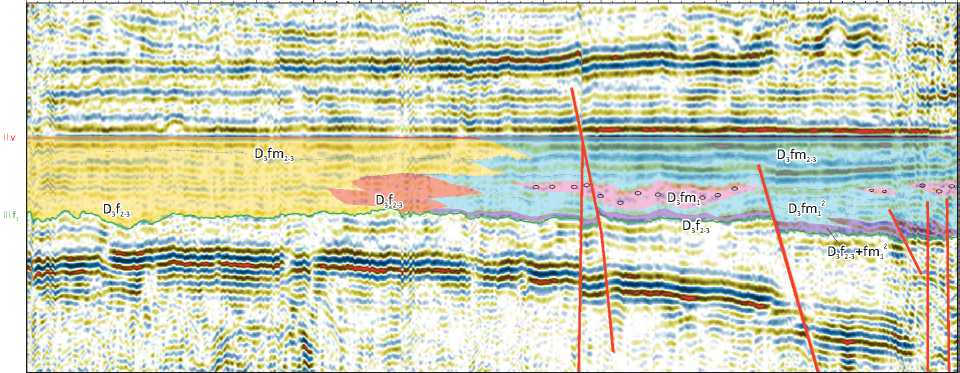

Отложения средне-позднефранского и фамен-ского возраста на большей части Большесынинской впадины представлены толщами заполнения и де-прессионными фациями. На северо-западе по профилям ПР 01 и 04 намечена зона, характеризующаяся уменьшенными толщинами отложений позднедевонского возраста, предположительно связанная с существованием в данном районе карбонатного плато с развитием в его краевых частях органогенных построек франско-фаменского возраста, а также области развития фаменских клиноформ с линзовидными телами обломочных карбонатов (рис. 8, 9). В центральной зоне островного мелководья с развитием слоистых карбонатов отмечаются участки выхода карбонатных средне-верхнефа-менских пластов под поверхность предвизейского размыва. Такие объекты в мелководно-шельфовых пластах, перекрытых визейской глинистой покрышкой, содержащие залежи УВ, установлены в непосредственной близости к участку работ. К ним относятся Леккеркское, Восточно-Пыжьельское, Пыжьельское месторождения.

Аномалии волнового поля, предположительно связанные с органогенными постройками фран-ско-фаменского возраста, выделены также в северо-восточной части Большесынинской впадины, в районе выявленных ранее Сынинской и Нитче-мьюской структур. Аналогичные тела прогнозируются по материалам площадной сейсморазведки на Южно-Сынинской, Западно-Сынинской, Западно-Суборской площадях [7].

Резкое понижение уровня моря на рубеже тур-нейского и визейского веков привело к превращению в кожимское время значительной части территории в область денудации. Сохранившаяся от размыва толща терригенных бобриковских и тульских отложений в пределах участка сейсморазведочных работ не превышает 20 м (скважины Нитче-мьюская-1, Сынинская-2). При этом промышленная нефтеносность терригенных визейских отложений установлена как на северо-востоке Большесынин-ской впадины, так и в прилегающих к ней районах. По результатам выполненных сейсморазведочных работ на юге впадины намечена зона увеличенных толщин, предположительно, бобриковских терригенных отложений, однако находится она на глубинах порядка 7000 м и не представляет интереса для поиска скоплений УВ.

Интервал разреза, отвечающий каменноугольно-нижнепермским отложениям, отражает тенденцию постепенного наращивания толщин с севера на юг с 1200–1400 до 2000–2400 м за счет увеличения стратиграфической полноты разреза. По отдельным отработанным сейсмопрофилям отмечен косослоистый рисунок волновой картины с проградационным смещением клиноформ к центру Большесынинской впадины (рис. 10). В северо-вос-

Рис. 7. Палеотектонический профиль выравнивания по 19 РС, иллюстрирующий выклинивание отложений нижнего девона (выравнивание на ОГ IIIf1 (D3f1))

Fig. 7. Flattened paleotectonic section along 19 РС survey line showing the Devonian wedge out (flattening to IIIf1 (D3f1) Reflector)

СЗ ЮВ

19 РС0 19 РС

550 3500 6450 9400 12 350 15 300 18 250 21 200 24 150 45 950 48 700 51 450 54 200 56 950 59 700 62 450 65 200 67 950 70 700 73 450 76 200 78 950

4200 H , м

1 — тектонические нарушения; 2 — ОГ

1 — faults; 2 — reflector

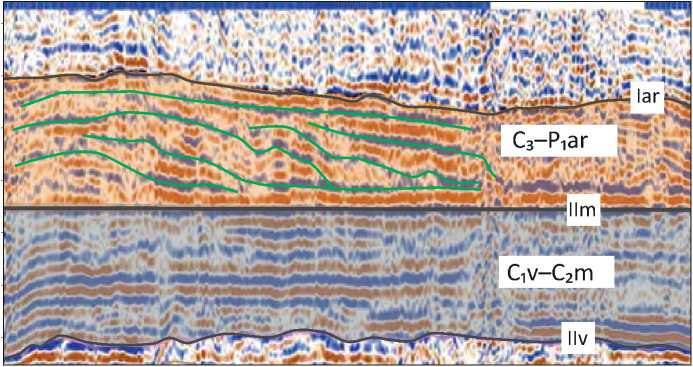

Рис. 8. Модель строения верхнедевонских отложений по профилю ПР 01 (выравнивание на ОГ IIv) Fig. 8. Model of the Upper Devonian deposit structure along ПР 01 line (flattening to IIv reflector)

СЮ

5158 5100 5000 4900 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300

-

1 — отражающий горизонт и его индекс; 2 — тектонические нарушения; 3 — стратиграфические индексы; 4 — органогенные постройки; 5 — клиноформный комплекс; 6 — линзовидные тела обломочных карбонатов; 7 — карбонатное плато позднедевонского возраста; 8 — отложения доманикового типа; 9 — область размыва

1 — reflector and its index; 2 — faults; 3 — indices of stratigraphic units; 4 — organic buildups; 5 — clinoform sequence; 6 — lenticular bodies of clastic carbonates; 7 — Later Devonian carbonate plateau; 8 — Domanik-type deposits; 9 — area of erosion точной части площади выявлены «реликты» органогенных построек каменноугольно-раннепермского возраста (рис. 11). Наличие литологических залежей, связанных с постройками данного типа, в Большесынинской впадине подтверждено на Юж-но-Сынинской и Суборской площадях.

Согласно имеющимся представлениям о фациальных обстановках ранне-позднепермского времени, осадконакопление артинско-казанских отложений в Большесынинской впадине происходило в прибрежно-морских условиях, сменяющихся условиями низменных аллювиальных равнин. На широтных профилях в восточном и юго-восточном направлениях зафиксировано резкое наращивание казанских отложений, связанное с усилением прив-носа обломочного материала на фоне формирования Урала и интенсивного размыва, а также выявлены аномалии волнового поля типа «врез» (рис. 12).

Рис. 9. Модель строения верхнедевонских отложений по профилю ПР 04 (выравнивание на ОГ IIv) Fig. 9. Model of the Upper Devonian deposit structure along ПР 04 line (flattening to IIv reflector)

З

В

1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1620

H, м ll v lll f

Усл. обозначения см. на рис. 8

For Legend see Fig. 8

Рис. 10. Фрагмент сейсмического профиля 19 РС (выравнивание на ОГ IIm) Fig. 10. Fragment of 19 РС seismic line (flattening to IIm Reflector)

З

В

19 РС0

2500 4450 6800 8350 10 300 12 250 14 200 16 150 18 100 20 050 22 000 23 350

19 РС

45 950

H , м

1 — отражающий горизонт и его индекс; 2 — граница клиноформного комплекса

1 — reflector and its index; 2 — boundary of clinoform sequence

Триасовый комплекс представляет собой мощную молассовую толщу терригенных отложений, толщины которых изменяются в пределах Боль-шесынинской впадины от 1400 м в северо-восточной части до 2700 м в наиболее погруженной части Вяткинской депрессии. В направлении бортовых частей толщины резко сокращаются в связи с размывом верхней части отложений.

Перспективы нефтегазоносности. Промышленная нефтегазоносность осадочного чехла Большесы-нинской впадины установлена в северо-восточной ее части, на продолжении в палеоплане Колвинско-го мегавала. В карбонатных и терригенных верхнедевонских и нижнепермских отложениях открыты преимущественно нефтяные залежи. Газонефтяная залежь установлена в усть-печорских и зеленец-

Рис. 11. Фрагмент сейсмического профиля ПР 04

Fig. 11. Fragment of ПР 04 seismic line

З

Ikz

Iar

IIv

IIIfm

H , м

31 600 33 050 34 500 35 950

-тпгжв-тт-^шпгт^^

17 100 18 550 20 000 21 450 22 900 24 350 25 800 27 250 28 700 30 150

В

-

1 — «реликты» органогенных построек каменноугольно-нижнепермского возраста

Остальные усл. обозначения см. на рис. 8, 10

-

1 — Carboniferous-Lower Permian organic buildup «ghosts»

For other Legend items see Fig. 8, 10

Рис. 12. Фрагмент сейсмического профиля ПР 04

Fig. 12. Fragment of ПР 04 seismic line

З

В

-

1 — отражающий горизонт и его индекс; 2 — аномалии сейсмической записи типа «врез»

Остальные усл. обозначения см. на рис. 8

1 — reflector and its index; 2 — “incision”-type anomaly of seismic record

For other Legend items see Fig. 8

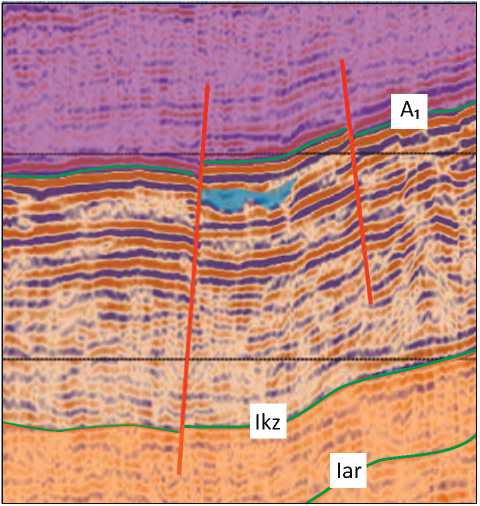

Рис. 13. Фрагмент временного сейсмического разреза через Южно-Баяндыское месторождение Денисовского прогиба

Fig. 13. Fragment of seismic time section across the South Bayansyksky field, the Denisovsky trough

З

1,75

В

2,25

2,75

t , c

2,5

I I m 1

1 — отражающий горизонт и его индекс Остальные усл. обозначения см. на рис. 8

1 — reflector and its index

For other Legend items see Fig. 8

ких отложениях только на Восточно-Пыжьельском месторождении. Согласно количественной оценке ресурсов УВ по состоянию на 01.01.2017 г., неразведанные начальные суммарные ресурсы Больше-сынинского нефтегазогеологического районирования оценены в 72,293 млрд м3 свободного газа и 68,159 млн т нефти (извлекаемые), причем на долю средневизейско-нижнепермского нефтегазоносного комплекса приходится 30 %, доманиково-тур-нейского — 20 %.

Новые данные, полученные по результатам сейсморазведочных работ в Большесынинской впадине, значительно уточнили существующие представления о геологическом строении данной региональной структуры и позволили наметить ряд перспективных направлений для дальнейших геолого-разведочных работ.

Благоприятное структурное положение для формирования залежей нефти и газа занимают северные районы впадины. Здесь прогнозируются зоны улучшенных коллекторских свойств, связанные с участками выхода карбонатных пластов верхнего девона, нижнего девона и силура под поверхность предвизейского и предфранского размывов. Перспективность этой части исследуемого района подтверждается тем обстоятельством, что на прилегающих территориях Денисовского прогиба продуктивность большинства названных поисковых объектов уже доказана. В качестве примера на рис. 13 приведен временной сейсмический разрез через Южно-Баяндыское месторождение, на котором установлена нефтеносность верхнефран-ско-фаменских рифов.

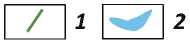

Рис. 14. Аномалия сейсмической записи на временном разрезе ПР 07

Fig. 14. Anomaly of seismic record in ПР 07 time section

Р, м

З

В

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

t, мс

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Аномалия типа «яркое пятно

Для обеспечения наращивания сырьевой базы региона перспективным направлением дальнейших геолого-разведочных работ является оконтуривание зоны островного мелководья, намеченной в верхнедевонской части разреза (профили ПР 01, 04), а также сопутствующих клиноформных комплексов, депоцентры которых могут содержать наибольшие эффективные толщины обломочных карбонатных пород [8]. Выявленное карбонатное плато может быть окаймлено органогенными постройками, с которыми связана промышленная нефтеносность Денисовского прогиба. Достигнутая на сегодняшний день плотность сейсморазведки МОГТ-2D в северной части Большесынинской впадины явно недостаточна для локализации такого типа нефтегазоперспективных объектов.

Значительный интерес для проведения региональных геолого-разведочных работ представляет восточный борт Большесынинской впадины, где установлено развитие надвиговых структур, к которым приурочены антиклинальные складки. Наиболее высокие гипсометрические отметки по перспективным в нефтегазоносном отношении горизонтам зарегистрированы на профиле ПР 07, на котором над складкой, примыкающей с запада к надвигу, наблюдаются качественные признаки на- личия УВ типа «яркое пятно» (рис. 14). Данная аномалия находит свое отражение и в атрибутах сейсмической записи.

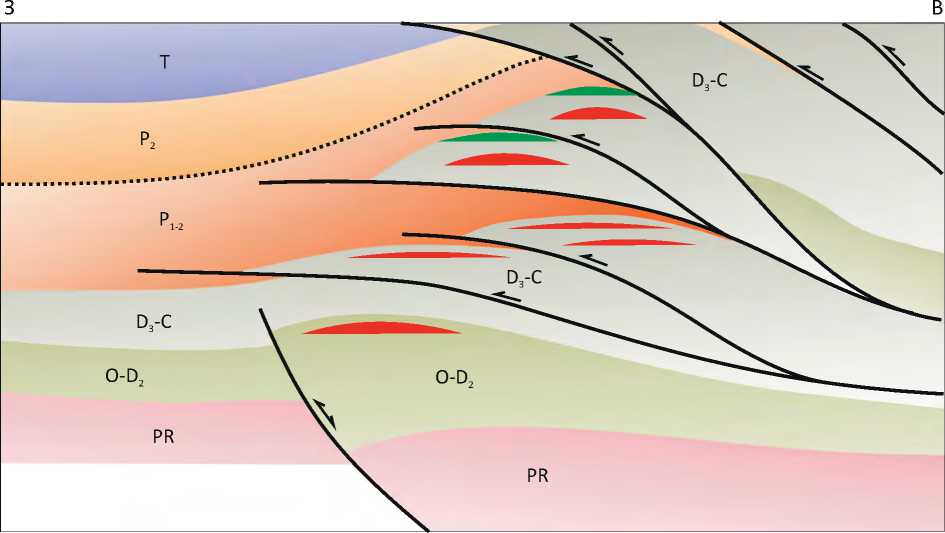

Новая структурная интерпретация дает основание предполагать наличие перспективных поисковых объектов, приуроченных к высокоамплитудным складкам в передовых частях надвиговых пластин. Дисгармоничный характер деформаций в этой зоне создает условия для формирования ловушек нефти и газа, которые не имеют выражения в приповерхностных слоях. Эти ловушки выражены в регионально нефтегазоносных девон-нижнеперм-ских отложениях и представляют очевидный интерес для дальнейших геолого-разведочных работ в Большесынинcкой впадине. В схематическом виде основные типы ловушек в этом районе показаны на рис. 15. Принимая во внимание высокий уровень катагенетической преобразованности ОВ основных нефтегазоматеринских отложений зоны сочленения Большесынинской впадины и складчато-над-вигового пояса Урала, предполагается, что в этом районе будут преобладать залежи газа [9, 10].

Наибольший интерес представляют ловушки, связанные со «слепыми» надвигами, к которым относятся разломы, не достигающие поверхности. Подобные структуры образованы либо на раннем эта-

Рис. 15. Схематический геологический разрез зоны сочленения Большесынинской впадины и складчато-надвигового пояса Урала с выделением вероятных типов ловушек нефти и газа

Fig. 15. Schematic geological section across the zone of Bol’shesyninsky depression and Ural fold-and-thrust belt junction with the possible oil and gas trap types

Б о л ь ш е с ы н и н с к а я в п а д и н а У Р А Л

1 — разлом; 2 — несогласие; вероятные типы залежей ( 3 , 4 ): 3 — нефти, 4 — газа (вне масштаба)

1 — fault; 2 — unconformity; possible trap types ( 3 , 4 ): 3 — oil, 4 — gas (not to scale)

пе складчатости и/или в результате формирования структур вдвигового типа. Как правило, ловушки, связанные со «слепыми» надвигами, характеризуются более благоприятными условиями сохранности залежей. Затрагивающие их разломы не выходят на поверхность, что препятствует рассеиванию скоплений нефти и газа. Учитывая сложные структурные условия нахождения таких ловушек, их подготовка к бурению должна включать проведение комплексных геофизических исследований, включая сейсморазведочные работы МОГТ-3D и электроразведку.

Вероятно, что залежи УВ могут быть выявлены и в погруженных инверсионных структурах. Именно со структурами этого типа связаны крупнейшие месторождения Колвинского вала. Очевидной трудностью опоискования ловушек этого типа в рассматриваемом районе является большая глубина их залегания.

Заключение

Региональные сейсмические исследования по профилю 32-РС позволили получить высокоинформативные данные, характеризующие строение Большесынинской впадины. Своеобразие геологического строения района определяется нахождением в зоне сочленения разных структурных элементов, формирование которых происходило в несколько этапов и характеризуется различными геодинамическими обстановками. По результатам выполненного комплекса интерпретационных работ установлено, что благоприятное положение для формирования залежей нефти и газа занимают северные районы впадины, где ожидается развитие стратиграфических и структурно-литологических ловушек в карбонатных комплексах палеозоя. Новая структурная интерпретация дает основание предполагать наличие перспективных поисковых объектов, приуроченных к высокоамплитудным складкам в передовых частях надвиговых пластин.

Список литературы Новые представления о строении и перспективах нефтегазоносности Большесынинской впадины по данным региональных сейсморазведочных работ

- Белонин М.Д., Буданов Г.Ф., Данилевский С.А., Прищепа О.М., Теплов Е.Л. Тимано-Печорская провинция: геологическое строение, нефтегазоносность и перспективы освоения. - М.: Изд-во "Недра", 2004 г. - 396 с. EDN: QKHJDT

- Соборнов К.О. Нефтегазоносный потенциал зон дислоцированных соляных диапиров Тимано-Печорского бассейна // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2023. - T. 181. - № 2. - C. 29-37. EDN: ICWAYQ

- Gee D.G., Bogolepova O.K., Lorenz H. The Timanide, Caledonide and Uralide orogens in the Eurasian high Arctic, and relationships to the palaeo-continents Laurentia, Baltica and Siberia // European Lithosphere Dynamics. - 2006.- С. 507-520. EDN: SQUPTL

- Соборнов К.О. Региональная структура, диапиризм солей и нефтегазоносный потенциал акваториальной части Тимано-Печорского бассейна // Научный журнал Российского газового общества. - 2023. - T. 37. - № 1. - С. 16-29. DOI: 10.55557/2412-6497-2023-1-16-29 EDN: CGAOGX

- Атлас геологических карт Тимано-Печорского седиментационного бассейна / Под ред. Н.И. Никонова. - Ухта: Региональный Дом печати, 2002. - 132 с.

- Котик И.С., Саетгараев А.Д., Котик О.С., Бушнев Д.А., Валяева О.В., Савельева А.А. Нефтематеринские отложения и углеводородный потенциал нижнепалеозойских отложений Лайского вала Денисовского прогиба, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (по материалам скв. Кэрлайская-1) // Геология нефти и газа. - 2023. - № 1. - С. 53-66. DOI: 10.31087/0016-7894-2023-1-53-66 EDN: TJXXWF

- Никонов Н.И., Куранов А.В. Перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в Предуральском прогибе // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2017. - Т. 19. - № 4. - С. 1-7. DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2017-19.art4 EDN: YLIZFA

- Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Бушуева М.А., Канев А.С., Лучина С.А., Авдеева А.А., Володина А.Г., Холмянская Н.Ю. Методика прогноза структурно-литологических и литологических ловушек нефти и газа в верхнедевон-турнейском и нижнепермском карбонатных нефтегазоносных комплексах востока Волго-Уральской НГП // Геология нефти и газа. - 2019. - № 3. - С. 23-38. DOI: 10.41748/0016-7894-2019-3-23-38 EDN: PHMNRI

- Баженова Т.К., Богословский С.А. Результаты расчетного моделирования нефте- и газообразования в прогибах Тимано-Печорского бассейна // Доклад на научно-практической конференции "Комплексное изучение и освоение сырьевой базы нефти и газа севера европейской части России". - СПб.: ВНИГРИ, 2012.

- Грунис Е.Б., Ростовщиков В.Б., Сбитнева Я.С., Колоколова И.В., Ахметжанова З.М. Новые представления о строении Предуральского краевого прогиба в связи с нефтегазоносностью // Геология нефти и газа. - 2021. - № 1. - С. 7-18. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-7-18 EDN: EXDKEW