Новые принципы моделирования поисков и разработки месторождений нефти и газа

Автор: Попов И.П., Томилов А.А., Попов А.И., Авершин Р.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых

Статья в выпуске: 6 (49) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221316

IDR: 140221316

Текст статьи Новые принципы моделирования поисков и разработки месторождений нефти и газа

На современном этапе доказано [1, 2], что разломная тектоника кристаллического фундамента способствует развитию зон разуплотнения (деструкции) и вертикальной миграции нефтегазоносных флюидов из недр Земли в трещины и капиллярные каналы (поры) различных по литологии породы. Это расширяет диапазон поисков залежей нефти и газа в пределах всей земной коры, а не только в её осадочном чехле. Подтверждением служит наличие в залежах различных химический элементов и получение значительных притоков углеводородов (УВ), например, из пород доюр-ского основания и глинистых отложений ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции, 1500 метровой гранитной толщи фундамента Южно - Вьетнамского шельфа и в других регионах.

По мере удаления от тектонического нарушения нефтегазонасыщенность пород и продуктивность скважин уменьшаются, следовательно, емкость коллекторов определяет тектонический фактор. Подпитка залежей продолжается и в настоящее время, что установлено замерами пластовой температуры во времени и выявлено на Ромашкинском (Татария), Уренгойском, Самотлорском (Западная Сибирь), Шебелинском (Украина) и других месторождениях [1, 2].

Зоны деструкции характерны для всего продуктивного разреза в связи с чем контуры трещиноватых пород совпадают по вертикали с контурами залежей. Следовательно, превалирующее развитие вертикальной трещиноватости объединяет многопластовые залежи вединую гидродинамическую систему. Это положение подтверждают перетоки нефти в газовую шапку при разработке залежей группы пластов АС на Федоровском и Лянторском месторождениях, признаки нефти в образцах пород мощной (до 60м) глинистой покрышки (скв.185, 235) перекрывающей нефтенасыщенный пласт АС12 на Приобском месторождении, образование на поверхности фоновых аномалий УВ, выявленных геохимическими исследованиями, аэрофотосъемкой и по снимкам из космоса.

Позднее время образования структур и залежей нефти и газа (верхнемеловой или даже олигоценовый период) Западной Сибири, а также наличие обменных процессов между двумя средами (трещинами и порами) предопределяют развитие в продуктивных толщах трещинных Т, порово-трещинных ПТ, трещиннопоровых ТП и поровых П коллекторов. Дифференциация типов коллекторов по промысловым данным и динамике показателей разработки производится по методике [3], согласно зависимостям геологопромысловых параметров от показателя скин-эффекта от депрессии.

Справедливость такого подхода к оценке фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов подтверждается наличием на месторождениях высоко-, средне- и низкодебитных скважин, в которых вырабатывается соответственно трещинные Т, поровотрещинные ПТ, трещинно-поровые ТП и поровые П коллекторы, и обоснованием универсальности модели залежей [4]. Поскольку основной объем добычи приходится на высокодебитные скважины, именуемые в литературе “миллионниками”, фонт которых по месторождениям не превышает 10-15%, следовательно, основные извлекаемые запасы сосредоточены в трещинной емкости (коллекторы Т, ПТ, ТП - скин-эффект отрицательный). Данный вывод принципиально отличается от традиционного представления о структуре залежей, ФЕС коллекторов и требует совершенствования методики подсчета запасов, обоснования проектных показателей и разработки месторождений.

Изложенные закономерности характерны и для газовых месторождений, поскольку по Ф.И. Котяхову (1977), Т.Д. Голф-Рахту (1986) фильтрация нефти и газа в трещинах идентична. После выработки и обводнения трещинной емкости из пор извлекаются не более

10% запасов, в связи с чем, газовые и газоконденсатные месторождения имеют более короткий по сравнению с нефтяными, период разработки [5].

Неучет фильтрационно-емкостной модели залежей при бурении скважин, несоблюдение параметров буровых растворов, использование при их приготовлении твердой фазы приводит к закупорке трещин, снижению проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП) и низкой эффективности работ по интенсификации притоков. Индикаторные диаграммы имеют вогнутый к оси дебитов вид, свидетельствующий о коль-матации трещин в ПЗП. В процессе пробной эксплуатации происходит их очистка и высокие дебиты получают при меньших депрессиях.

После полной очистки трещин индикаторные диаграммы приобретают выпуклый к оси дебитов вид, указывающий на непосредственную связь скважин с трещинной ёмкостью коллекторов и их продуктивность при этом может возрастать кратно что, например, подтверждается эксплуатацией скв.334Р, интервал (2960-2965 м). Харампурского месторождения Пур-Тазовской НГО. В процессе отработки её через штуцер диаметром 8 мм коэффициент продуктивности во времени увеличился с 22,3 до 59,6 м3/сут/МПА, то есть почти в 3 раза.

Высокая степень локализации участков повышенной продуктивности (зон деструкции) и первоначальный ввод в разработку пласта БС10 (рис. 1), содержащего основные извлекаемые запасы, способствовали межпластовым перетокам и ускоренной выработке трещинной емкости всего Федоровского месторождения. Вследствие этого дебиты по эксплуатационным скважинам 667, 672, 686, 719, 720, 749, 755 достигли 482-690 м3/сут., а накопленные отборы от 705 тыс. до 1,6 млн.т. Подобная практика приводит к формированию трудноизвлекаемых запасов по другим продуктивным пластам, что подтверждается более поздним (по сравнению с пластом БС10) вводом их в разработку и четко прослеживается по динамике технологических показателей.

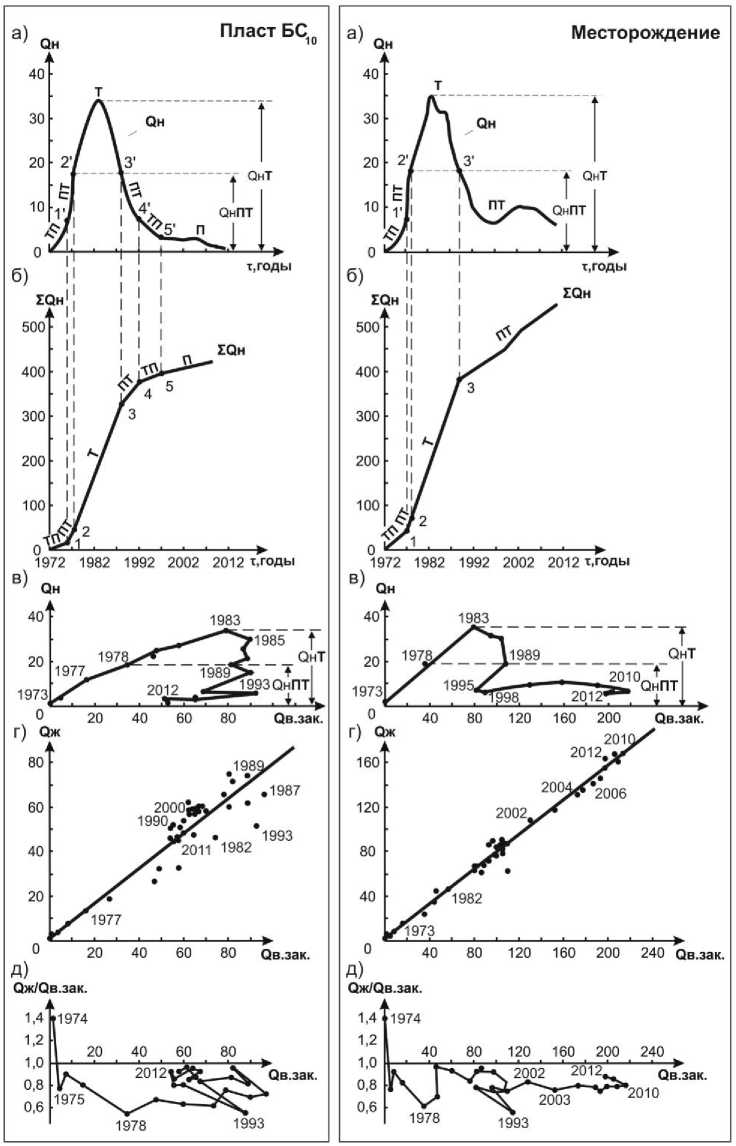

Так, в начале разработки залежи пласта БС10 происходило раскольматирование трещин и уровень добычи соответствовал (рис.1 а, б) дренированию трещинно-порового ТП (точки 1,1’), порово - трещинного ПТ (точки 2,2’), а после полной их очистки как однороднотрещинного коллектора Т. По завершении его выработки (точки 3,3’), дальнейшим разбуриванием залежи достигнуто освоение коллекторов с более худшими геолого-промысловыми параметрами ПТ, ТП, П уровни добычи по которым соответствует начальной стадии (рис. 1а). Следовательно, при разработке не учитывалась фильтрационно-емкостная модель залежи, что привело к первоочередной выработке и обводнению трещинной емкости и изоляции участков с более низкими ФЕС. Темп отбора QнПТ, обеспечивающий единовременную выработку трещин и пор примерно в 2 раза меньше QнТ (рис.4а), т.е. QнПТ=0,5QнТ, что составляет 2% от балансовых запасов [5].

Рис. 1. Динамика технологических показателей разработки залежи пласта БС10 Федоровского месторождения. а - динамика средней и б – суммарной добычи нефти по годам разработки; в, г, д – зависимость добычи нефти, жидкости, эффективности заводнения от объемов закачиваемой воды – все в усл.ед.

Согласно рис. 1 в, с 1978 г. закачиваемая вода полностью контролирует коллектор Т, в 1983 году достигается максимальная добыча, а в 1988 г. завершается его выработка. Как и по рис. 1 а, QнПТ≈0,5QнТ. С начала разработки и по настоящее время (рис. 1 г) закачиваемая вода поступает только в высокопроницаемый коллектор Т (прямолинейная зависимость), по- этому низкая эффективность заводнения - Qж/Qв.зак<1 (рис. 1 д). Последнее свидетельствует о межпластовых перетоках.

Более поздний ввод в разработку пластов групп АС, БС, Ю нашел отражение в динамике добычи по всему месторождению. Так, в 1983г. максимальная добыча по пласту БС10 составила 34,3 млн.т, по ме- сторождению 35,05, в 1988 г. соответственно 19,5 и 23,07, в 1992 г. – 7,5 и 10,8 млн.т. Эти данные подтверждают одновременную выработку трещинной емкости коллекторов всего месторождения. Замедление темпа падения добычи после т.3’ (рис. 4 а) по месторождению свидетельствует, что по другим пластам за счет интенсивного разбуривания периклиналей и производится выработка коллекторов ПТ, т.е. с более худшими ФЕС.

Согласно рис. 1 в закачиваемая вода с начала разработки контролирует только высокопроницаемый коллектор Т и после полной его выработки 1989 г. стабилизация добычи в 1995-2012 гг. обеспечивается дренированием коллекторов ПТ. По месторождению также наблюдается закономерность QнПТ≈0,5QнТ. Закачка воды и отбор жидкости производится, согласно прямолинейной зависимости (рис. 1 г), из высокопроницаемого коллектора Т, поэтому низкая эффективность заводнения Qж/Qв.зак<1, по-видимому часть закачиваемой воды уходит в законтурную зону.

Гидродинамическую связь между пластами (вертикальную трещиноватость) и по латерали между соседними месторождениями подтверждают трассерные исследования. В 2011 г. в нагнетательную скважину 300 (пласт АС7-8) Дунаевского месторождения в качестве индикаторной жидкости закачали 10 м3 водного раствора родонида аммония (200 кг реагента), а в качестве контрольных использовали 13 добывающих скважин из которых 9 – на участке Дунаевского и 4 – в пределах Федоровского месторождения.

Анализ показал, что в шести скважинах (122, 131, 205, 258, 299, 1606) тирассер обнаружен в день его закачки в нагнетательную скважину, а в четырех скважинах (259, 275, 329, 5762Гр) через 1-3 суток после закачки. Ориентировка каналов фильтрации совпадает с северо-восточным направлением естественных разрывных нарушений. Между нагнетательной и всеми контрольными скважинами имеются межпластовые перетоки, как в пределах Дунаевского (пласты АС7-8, АС4-6, АС9), так и по Федоровскому (пласты АС4-8, АС9) месторождениям, что подтверждает гидродинамическую связь многопластовых залежей.

Выводы:

-

1. Разломно-блоковая тектоника способствует развитию зон трещиноватости, вертикальной миграции УВ и формированию залежей в различных по литологии породах. Флюиды содержатся в трещинах и капиллярных каналах (порах) между которыми происходят обменные процессы.

-

2. Высокая степень локализации зон разуплотнения (деструкции) объединяет многопластовые месторождения в единую гидродинамическую систему, а эксплуатация скважин на этих участках характеризуется повышенной продуктивностью, обуславливает межпластовые перетоки, первоочередную выработку и обводнение трещинной емкости, что приводит к формированию трудно извлекаемых запасов в порах.

-

3. Темп отборов (около 2% от балансовых запасов) исключает раздельную выработку запасов,

-

4. Тектонический фактор играет определяющую роль в формировании и разработке месторождений УВ.

уменьшает рост непроизводительных затрат (закачек воды, количества скважин) и обеспечивает достижение более высокой нефте- и газоотдачи пластов.

Список литературы Новые принципы моделирования поисков и разработки месторождений нефти и газа

- Муслимов Р.Х. Определяющая роль фундамента осадочных бассейнов в формировании постоянной подпитки (возобновлении) месторождений//НТЖ Нефтяное хозяйство. -2007. -№ 3. -С. 24-29.

- Попов И.П., Пильгуи Ю.Н. Обоснование поисково -разведочных объектов с учетом вертикальной миграции углеводородов//ВНИИОЭНГ ЭИсер. Нефтегазовая геология и геофизика. -1990. -№ 6. -С. 38-41.

- Попов И.П. Оценка фильтрационно-емкостных свойств коллекторов нефти и газа//ВНИИОЭНГ. ЭИ сер. Разработка нефтяных месторождений и методы повышения нефтеотдачи. -М., 1990. -№ 11. -С. 1‑8.

- Попов И.П. Об универсальности модели залежей углеводородов и повышении эффективности их разработки//ВНИИОЭНГ. НТЖ Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. -М., 1993. -№ 11-12. -С. 35‑39.

- Попов И.П. Обоснование проектных показателей при разработке нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири//НТЖ Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. -1995. -№ 5. -С. 35-40.