Новые результаты исследований погребального комплекса Уелги в 2013 году

Автор: Боталов Сергей Геннадьевич, Грудочко Иван Валерьевич, Пантюхина Мария Николаевна

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 4 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье коротко публикуются результаты раскопок погребального комплекса Уелги в 2013 году. Всего исследовано 5 курганов с 17 погребениями. Наибольший интерес составили погребения из кургана № 9. Эти находки дают понять, что курганы и могилы могильника Уелги образуют локальные группы, которые, по всей вероятности, в преобладающем количестве содержат материалы, условно относимые нами к средневековому кочевому южноуральскому населению, в состав которого входил и собственно мадьярский компонент.

Южное зауралье, средневековье, могильник, погребальный обряд, уелги, мадьяры, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147150977

IDR: 147150977 | УДК: 903.59

Текст научной статьи Новые результаты исследований погребального комплекса Уелги в 2013 году

Исследование погребального комплекса Уел-ги продолжается в течение пяти последних лет (с 2009 года). Памятник находится в Кунашакском районе Челябинской области, на западном берегу озера Уелги. Это район зауральской лесостепи, так называемого кунашакского приозерья. В ландшафтном смысле он выделяется как остепненный участок, который начинается здесь глубоко в северной лесостепной зоне и продолжается на юг, вдоль восточных предгорий Южного Урала, плавно переходя в зауральскую степь южнее Магнитогорска.

В течение последних двух лет авторами полевых исследований империческим образом продумывалась программа и методика раскопок могильника, общая площадь которых на начало 2013 года составила около трех тысяч квадратных метров. Учитывая уникальность объекта, изначально было принято решение исследовать его сплошным раскопом, однако планиграфия и расположение отдельных курганов последовательно начали задавать определенные направления в расширении первых раскопов.

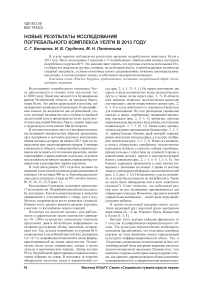

В этой связи раскоп 2013 года был заложен по северной и восточной границам ранее раскопанной площади. Он составил 960 кв. м. Курганы располагались вдоль площади с Север на Юг соответственно: № 35, 34, 33, 32, 9 (рис. 1).

Исследовано 5 курганов, из которых происходит 17 могильных ям. Погребения выполнены по способу ингумации. Костяки ориентированы в западном направлении с отклонениями к северу или к югу. Могилы сопровождали кости животных (лошади). Помимо этого, рядом с ямами (в насыпях курганов, к востоку от ям) найдены черепа лошадей.

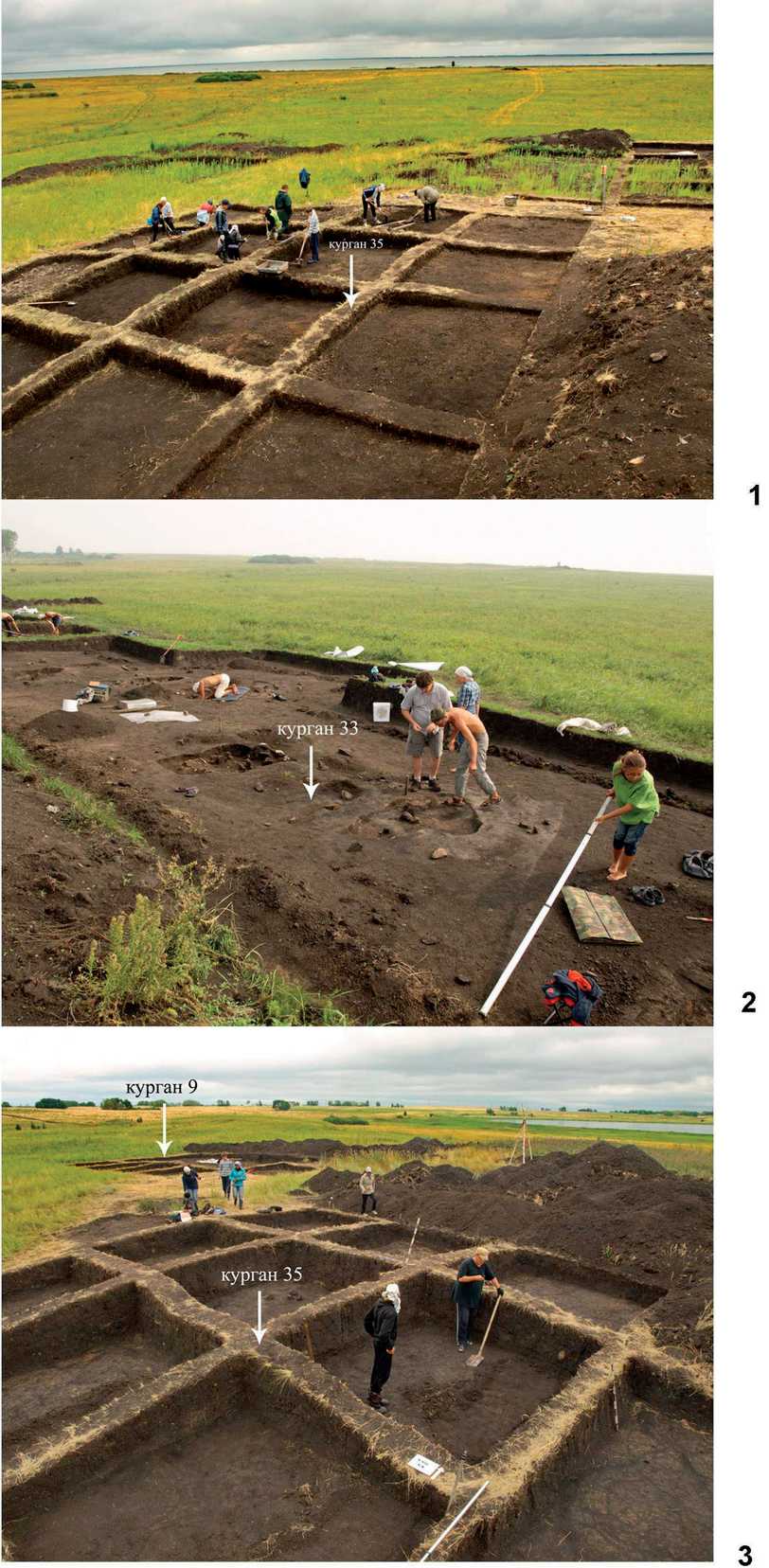

Несмотря на высокий процент разграблен-ности и сравнительно малое количество (примерно 10—20%) нетронутых комплексов памятник продолжает давать богатейшую информацию по историко-культурному облику населения, оставившего его. Так, детское погребение из кургана № 9, совершенное в неглубокой простой яме, размерами 1,6 х 0,7 м, неправильной овальной в плане формы, ориентированной по линии запад-восток. Человеческие кости плохо сохранились, однако в целом лежали в анатомическом порядке. Длина костяка 95 см. Погребенный ориентирован головой на запад, лицом обращен на север. В изголовье за черепом обнаружены железные удила и керамический со-

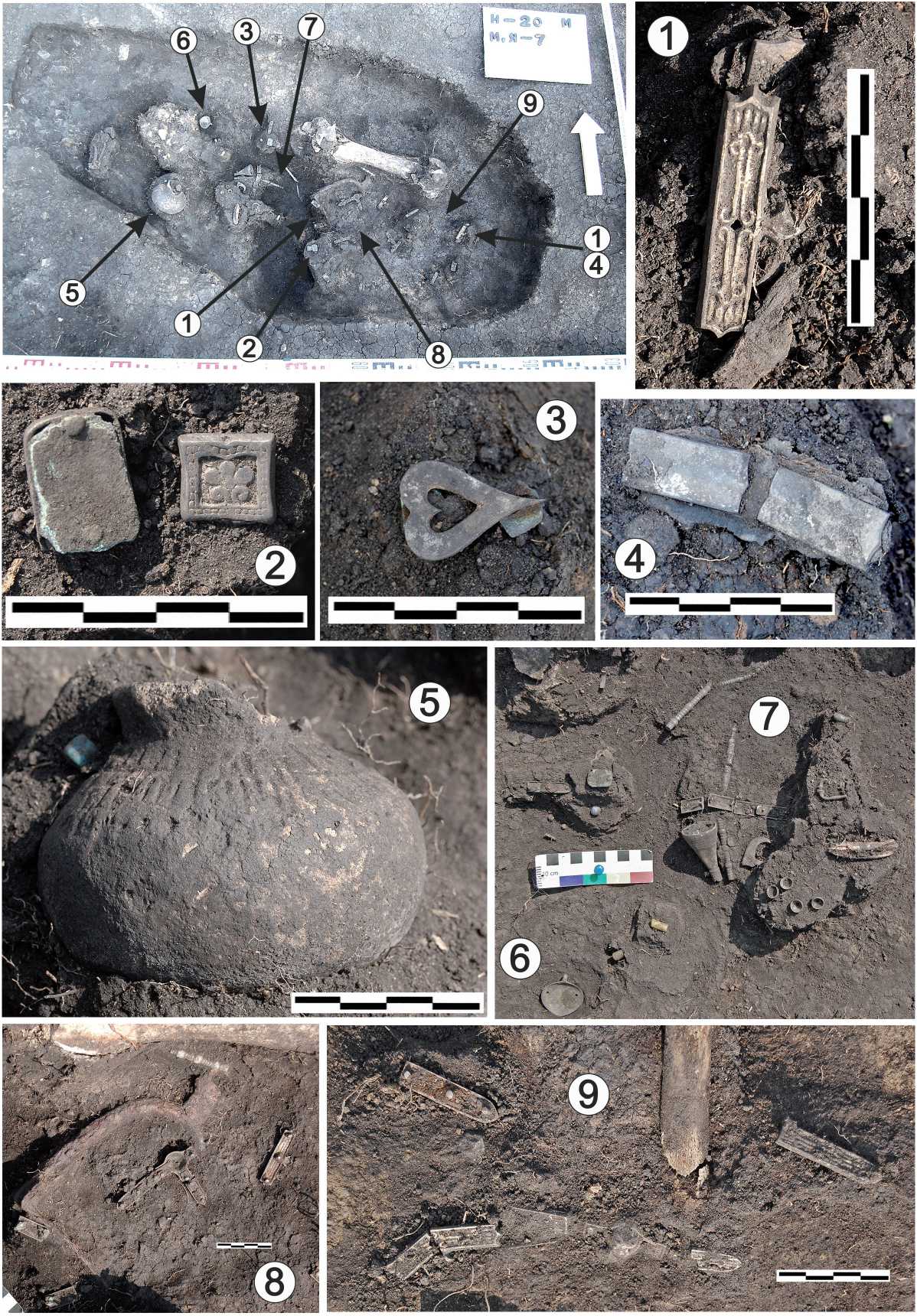

суд (рис. 2, 5; 3 , 12; 4 , 1 ). На черепе расчищено две серьги в виде несомкнутых колец металлического прута, а также литая серьга (рис. 3, 7 ). В области шеи найдены подвески: металлическая выпуклая листовидная с двумя отверстиями в центре (рис. 2, 6; 3 , 9 ) и клык животного со сквозным отверстием для подвешивания. На теле расчищены украшения одежды и пояса: серебрянные неорнаментирован-ные накладки (рис. 2, 4; 3 , 4 ), пронизки, крупная воронковидная пронизка в виде рожка, когтевидная подвеска (рис. 2, 7; 3 , 10, 11 ). Также поясу принадлежала ажурная сердцевидная бляшка (рис. 2, 3; 3 , 3 ), прямоугольная бляшка, край которой украшен рядом жемчужин (псевдозернь), а в центре изображен трилистник (рис. 2, 2; 3 , 2 ). Ниже (в основном, в ногах) обнаружены серебряные позолоченные накладные бляшки уздечного набора (тройники, прямоугольные с отростком на длинной стороне и наконечники ремня), иногда в непосредственной близи с поясными (рис. 2, 1, 4, 8, 9; 3 , 5, 6, 8 ). Эти бляшки украшены орнаментом в виде вытянутых валиков с завитками на концах. Справа от костяка лежало стремя арочной формы с выделенной петлей (рис. 2, 8; рис. 3 , 13 ). По-видимому, узда (а, возможно, и седло) были уложены на погребенного. Также на ногах была обнаружена кость ноги животного (лошади?). Стоит отметить, что небольшой размер удил не мог полноценно предназначаться для управления лошадью. Возможно, предметы конской упряжи были вотивными — своего рода «игрушкой» усопшего ребенка.

В целом полученный материал имеет достаточно надежный круг аналогий среди материалов памятников IX—X вв. Южного Урала, Казахстана и Алтая [1; 3; 5].

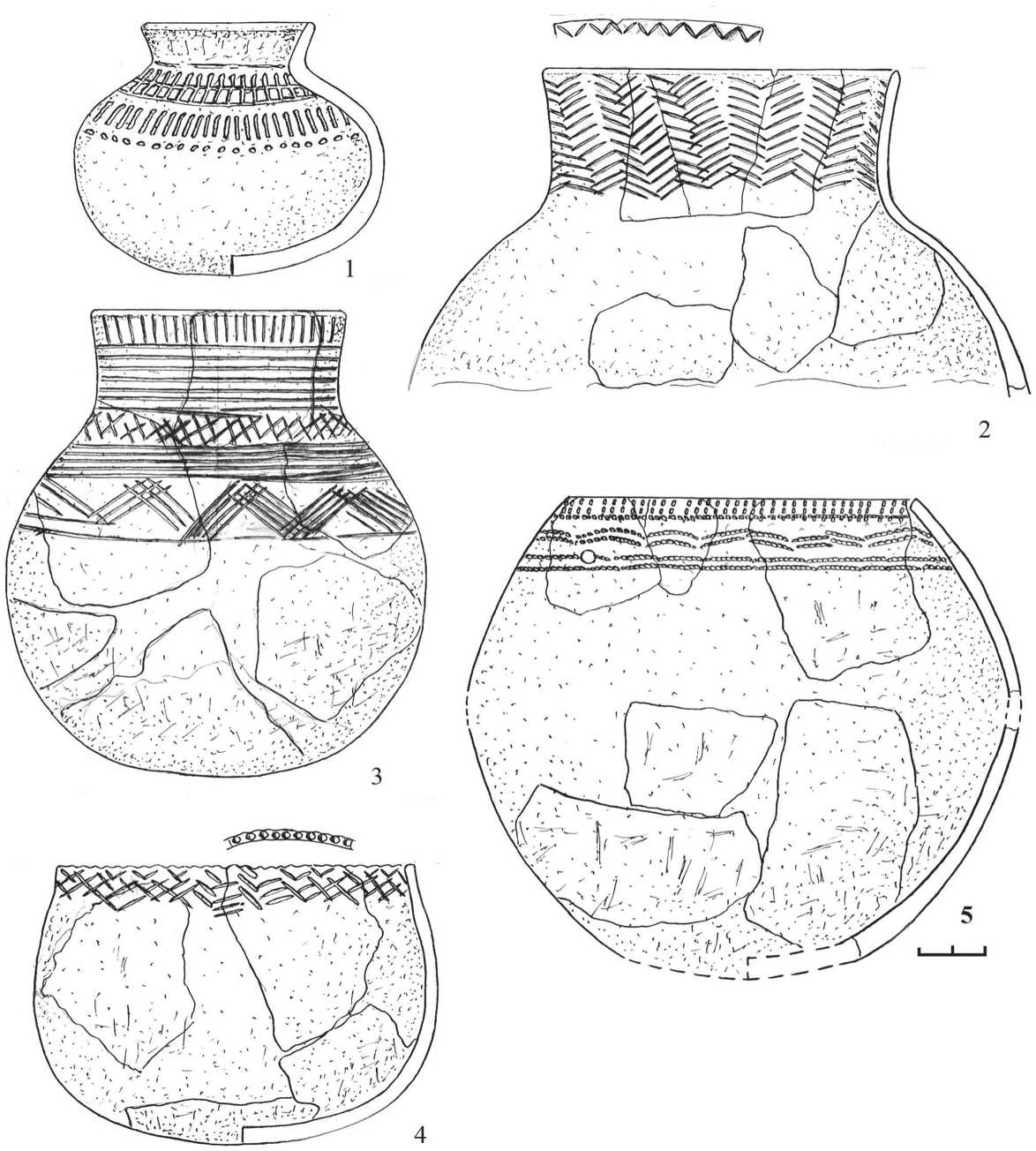

Внутри этого кургана найдены фрагменты от 5 сосудов кушнаренковско-караякуповского облика. Эта культурно-типологическая особенность позволила предположить, что отдельные семейные курганы на этом памятнике имеют определенный культурно-дифференцированный облик. Так, в 14 курганах, раскопанных на могильнике за пять лет, доминирующей была шнуровая керамика местного лесного (юдинского) населения. Помимо того, этот комплекс содержал некоторые инокультурные сосуды, как правило, караякуповского облика (единично кушнаренковского), а синкретические орнаменталь-

Рис. 1. Погребальный комплекс Уелги. 1 — Курган 35 (вид с юго-запада); 2 — курган 33 (вид с юго-запада); 3 — курганы 9 и 35 (вид с северо-востока)

Рис. 2. Могильник Уелги, курган 9, погребение 7. 1 — накладная бляшка уздечного набора; 2—4 — накладные бляшки поясного набора; 5 — керамический сосуд у головы погребенного; 7 — расположение металлических украшений (деталей одежды и пояса) на теле погребенного; 8, 9 — расположение деталей уздечных украшений и стремени в ногах погребенного

Рис. 3. Могильник Уелги, курган 9, погребение 7. Погребальный инвентарь. 1—4, 8—11 — украшения одежды и пояса; 5—7 — накладные бляшки уздечного набора; 12 — удила; 13 — стремя; 1—11 — бронза, серебро, золотая амальгама; 12, 13 — железо ные композиции (резные и гребенчатые) позволяют говорить также о некотором лесостепном зауральском влиянии [4]. На этот раз комплекс кургана № 9 довольно полно и единообразно составили сосуды кушнаренковского: круглодонные, с утолщенным дном горшки с прямым или отогнутым сравнительно высоким венчиком; орнаментированные поясками многорядных горизонтальных линий, зигзагами и вертикальных вдавлений, а также косой решеткой (рис. 4, 1—3); и караякуповского облика: горшки-банки с вогнутой внутрь верхней частью плеча и венчика, орнаментированные многорядной гребенкой (с имитацией шнура) и многорядным резным зигзагом или косой решеткой (рис. 4, 4, 5). Этот комплекс фактически стопроцентно по- вторяет синкретический облик нерасчлененного караякуповско-кушнаренковского облика, который удалось выявить в результате раскопа курганов на могильнике Граултры [2], что само по себе не представляется удивительным, так как этот памятник находится в едином микрорайоне с Уелгами (в 30 км к ЮВ).

Таким образом полученные в этом году наблюдения позволили с уверенностью говорить о культурном разнообразии, которое имело место в процессе формирования уелгинского комплекса.

Сегодня четко угадывается три этнокультурных компонента. Если в 2010—2012 гг. достаточно ярко просматриваются характерные особенности погребальной обрядности, которые можно со-

Рис. 4. Могильник Уелги, курган 9. Керамика

отнести с алтайским (сросткинским) вектором культурного влияния (кимаки, кипчаки, киргизы), а также, особенно ярко в керамическом инвентаре, прослеживается влияние местного лесного, горнолесного (юдинского, угорского) типа, то с исследованием кургана № 9 становится более понятно, что курганы и могилы населения кушнаренковско-караякуповского круга образуют локальные группы, которые, по всей вероятности, в преобладающем количестве содержат материалы, условно относимые нами к средневековому кочевому южноуральскому населению, в состав которого входил и собственно мадьярский компонент. Дальнейшие исследования позволят осветить и понять вопросы культурной атрибуции памятника.

Список литературы Новые результаты исследований погребального комплекса Уелги в 2013 году

- Бисембаев, А. А. Кочевники средневековья Западного Казахстана/А. А. Бисембаев. -Актобе: ИП С. Т. Жанадилов, 2010. -248 с.

- Боталов, С. Г. Поздняя древность и средневековье//Древняя история Южного Зауралья./С. Г. Боталов; отв. ред. Н. О. Иванова. -Т. 2. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. -С. 207-494.

- Горбунова, Т. Г. Реконструкция конского снаряжения средневековых кочевников Алтая: методика и некоторые результаты/Т. Г. Горбунова. -Барнаул: Азбука, 2010. -136 с.

- Грудочко, И. В. Этнокультурная ситуация в Южном Зауралье в VIII-X вв. (в свете новых данных исследований погребального комплекса Уелги)/И. В. Грудочко, С. Г. Боталов//II Международный Мадьярский симпозиум: доклады симпозиума, Челябинск, 13-15 августа 2013 г.; отв. ред. С. Г. Боталов, Н. О. Иванова. -Челябинск: Рифей, 2013. -С. 110-138.

- Мажитов, Н. А. Курганы Южного Урала VII-XII вв./Н. А. Мажитов. -М.: Наука, 1981. -164 с.