Новые способы повышения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления

Автор: Паникин Владимир Евгеньевич

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Ученые-экономисты об инновациях

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14968148

IDR: 14968148

Текст краткого сообщения Новые способы повышения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления

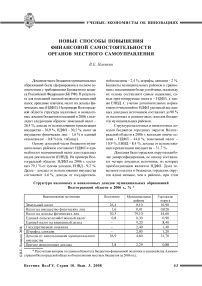

Доходная часть бюджетов муниципальных образований была сформирована в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ). В результате для поселений основой являются земельный налог, арендные платежи, налог на доходы физических лиц (НДФЛ). На примере Волгоградской области структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в 2006 г. выглядит следующим образом: земельный налог – 26,4 %, доходы от использования и реализации имущества – 36,9 %, НДФЛ – 30,5 %, налог на имущество физических лиц – 1,6 % и единый сельхозналог – 0,8 % (см. таблицу).

Основу доходной части бюджетов муниципальных районов составляет НДФЛ и единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности (ЕНВД). На примере Волгоградской области: НДФЛ на 2006 г. составил 79,1 % от суммы доходов, ЕНВД – 9,2 %. Далее – доходы от использования имущества составляют 4,6 %, доходы от государствен- ной пошлины – 2,4 %, штрафы, санкции – 2 %. Бюджеты муниципальных районов в сравнении с поселениями более устойчивы, поскольку их основу составляют самые надежные, самые прогнозируемые налоги – НДФЛ, а также ЕНВД. С учетом дополнительных нормативов отчислений по НДФЛ удельный вес данных доходных источников составляет до 90 % от налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов Волгоградской области в 2006 г. выглядит иначе: основа – НДФЛ – 44,6 %, земельный налог – 10,9 %, ЕНВД – 8,4 %, доходы от использования и реализации имущества – 31,7 %.

Доходная база городских округов наиболее диверсифицирована, ее основу составляют четыре доходных источника, из которых преобладающим является НДФЛ. Доля земельного налога в бюджетах городских округов вдвое меньше, чем в районах, при этом

Структура налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований Волгоградской области в 2006 г., % *

|

Наименование источника |

Поселения |

Муниципальные районы |

Городские округа |

|

Земельный налог |

26,4 |

0,10 |

10,90 |

|

Налог на имущество физических лиц |

1,6 |

0,01 |

0,020 |

|

Налог на доходы физических лиц |

30,5 |

79,10 |

44,60 |

|

Единый сельскохозяйственный налог |

0,8 |

0,30 |

0,90 |

|

Единый налог на вмененный доход |

– |

9,20 |

8,40 |

|

Государственная пошлина |

– |

2,40 |

1,40 |

|

Штрафы, санкции |

– |

2,00 |

1,20 |

|

Доходы от использования муниципального имущества |

36,9 |

4,60 |

31,70 |

|

Прочие неналоговые доходы |

3,8 |

2,29 |

0,88 |

* Рассчитано автором по данным Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области об исполнении местных бюджетов за 2006 год.

уровень собираемости земельного налога в городских округах выше, чем в районах. Поэтому бюджеты городских округов обладают наибольшим «запасом прочности» – устойчивости к изменениям в поведении налогоплательщиков, сезонным и случайным факторам. Потенциал бюджетов городских округов достаточно велик, об этом свидетельствует и тот факт, что в Волгоградской области нет ни одного городского округа, получающего дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Стремление перераспределить налоги в пользу муниципальных образований может быть объяснено двумя причинами [1].

Во-первых, может существовать вертикальный бюджетный дисбаланс между бюджетом субъекта Российской Федерации и консолидированным бюджетом муниципальных образований. Вертикальный бюджетный дисбаланс возникает, если расходные обязательства закреплены за уровнями власти непропорционально доходным источникам. Иными словами, если большая часть доходов консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации закреплена за региональным уровнем власти, а большая часть расходов осуществляется на местном уровне, возникает вертикальный бюджетный дисбаланс. Такой вертикальный бюджетный дисбаланс существует между федеральным центром и регионами. Однако анализ исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации в 2006 г. показал, что между региональным и местным уровнями власти практически нет вертикальной бюджетной несбалансированности: доля доходов региональных бюджетов в доходах консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации практически равна доли расходов региональных бюджетов в расходах консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации (83,67 и 83,22 % соответственно). Следовательно, необходимости изъятия значительных финансовых ресурсов у регионов в пользу муниципальных образований для увеличения сбалансированности бюджетной системы в общероссийском масштабе не существует. Косвенно данный факт подтверждается схожими цифрами дефицитности региональных и местных бюджетов: в 2006 г. 36 регионов Российской

Федерации исполнили бюджет с дефицитом, совокупный дефицит бюджетов городских округов был зафиксирован в 37 регионах, муниципальных районов – в 28 регионах, городских и сельских поселений – в 13 регионах [3].

Во-вторых, может стоять политико-экономическая задача увеличения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Местные власти имеют больше информации о местных условиях и предпочтениях, чем национальное правительство и даже региональные власти, а значит, имеют возможности для принятия лучших решений. Чем больше отличаются между собой предпочтения населения отдельных территорий и чем менее способен центр и даже региональный уровень власти по сравнению с местным самоуправлением выявить приоритеты населения в области бюджетной политики, тем больший выигрыш можно получить от децентрализации. В отличие от необходимости устранения вертикальной бюджетной несбалансированности увеличение финансовой самостоятельности местного самоуправления может быть важной причиной, обусловливающей эффективность передачи части налоговых источников от регионального уровня власти местному самоуправлению. Так, в 2006 г. собственные доходы муниципальных образований составили лишь 42 % общих доходов муниципальных образований. Остальное пришлось на трансферты из региональных бюджетов, почти половина из которых носила обусловленный характер (субвенции и субсидии). Очевидно, что данные показатели не являются достаточными для обеспечения фискальной автономии выборного уровня власти, наиболее приближенного к населению [2].

В этой связи увеличение доли налогов в доходах органов местного самоуправления представляется оправданной задачей. Однако налог на прибыль, особенно в условиях современной России, не является тем источником, за счет которого можно увеличить финансовую самостоятельность местного самоуправления. Хотя ведутся споры на предмет набора новых критериев, которым должен удовлетворять налог, зачисляемый в местные бюджеты, важность соблюдения нижеследующих критериев, как правило, не вызывает разногласий:

-

- налоговая база должна быть относительно немобильной;

-

- налоговая база должна быть равномерно распространена среди муниципальных образований;

-

- налоговый доход должен быть стабилен и предсказуем;

-

- налог не должен способствовать возникновению «вредной» конкуренции между муниципалитетами.

Налог на прибыль в случае его нового закрепления за местным уровнем власти не будет удовлетворять ни одному из описанных выше критериев:

-

- благодаря применению трансфертного ценообразования, налог на прибыль крайне мобилен даже в масштабах регионов;

-

- налоговая база распределена крайне неравномерно. Например, в Красноярском крае коэффициент вариации среднедушевых доходов по муниципальным образованиям составил 234 % для налога на прибыль по сравнению с 72 % для НДФЛ;

-

- налог на прибыль крайне нестабилен, в

Российской Федерации он в значительной степени зависит от внешнеэкономической конъюнктуры;

-

- закрепление налога на прибыль за муниципалитетами приведет к возникновению вредной конкуренции между муниципалитетами, в том числе и с использованием субсидий предприятиям с целью привлечь их на свою территорию.

В этой связи возвращение к практике зачисления налога на прибыль организаций в местные бюджеты в общероссийском масштабе представляется нецелесообразным.

Инновационными способами повышения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления являются следующие:

-

1. Введение налога на недвижимость. Из всех новых вариантов, доступных для местных органов власти, налог на недвижимость удовлетворяет перечисленным выше критериям лучше всех прочих налогов. Его налоговая база практически немобильна. Поступления, как правило, предсказуемы и стабильны, поскольку они в меньшей степени, чем поступления от подоходного налога с физических лиц

-

2. Возможно некоторое увеличение НДФЛ, зачисляемого в бюджеты муниципальных образований, поскольку он является одним из наиболее равномерно распределенных налогов в России. Кроме того, это может увеличить заинтересованность местных органов власти в росте доходов населения, который возможен лишь при обеспечении благоприятного делового климата в муниципальном образовании. Возможно, было бы целесообразно закрепить дополнительные нормативы отчислений НДФЛ за муниципальными образованиями и/или закрепить в бюджетном законодательстве обязанность региона по дополнительному распределению поступлений по НДФЛ между муниципальными образованиями в форме единых или дополнительных нормативов. При этом целесообразно расширять доходные источники на уровне муниципальных районов, поскольку в соответствии с проведенными расчетами закрепление доходных источников за поселениями близко к оптимальному. Как было отмечено выше, бюджеты муниципальных районов в значительной степени более дефицитны, чем бюджеты поселений.

-

3. Третьим новым способом повышения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления является передача муниципальным образованиям части налога на имущество организаций, которая менее желательна, нежели увеличение доли муниципалитетов в НДФЛ в силу значительной неравномерности распределения данного налога. В качестве паллиатива можно предложить предоставить право решения данного вопроса субъекту Российской Федерации, в том числе и с помощью замены выравнивающих трансфертов поступлениями по данному налогу на среднесрочную перспективу 3–5 лет.

и налогов, основанных на потреблении, подвержены влиянию подъемов и спадов экономической активности. Часть налога, взимаемая с жилой недвижимости, едва ли может служить предметом экспорта. Он прозрачен и справедлив до тех пор, пока он покрывает издержки на предоставление услуг, которые приносят пользу всему местному сообществу. Если налог на недвижимость взимается исключительно на местном уровне (без участия вышестоящих органов власти), то проблемы гармонизации и вредной налоговой конкуренции возникать не должны. Хотя его, скорее всего, труднее администрировать, чем местный налог, встроенный в существующую налоговую систему федерального или регионального уровня, но данную относительно невысокую цену, возможно, следует заплатить в обмен на обретение муниципалитетами автономности и гибкости в сфере проведения налоговой политики – важнейших атрибутов ответственных, эффективных и подотчетных местных органов власти.

Отдельно необходимо отметить существующие проблемы с заменой дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспечен- ности муниципальных образований на дополнительные отчисления по НДФЛ. В настоящее время БК РФ (ст. 137, 138) предусматривается возможность полной или частичной замены дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований [поселений и муниципальных районов (городских округов)] дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений от НДФЛ. Однако в настоящее время данная возможность региональными властями используется неполно. Кроме того, действующая и вступающая в силу 1 января 2009 г. процедура замены дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительными отчислениями по НДФЛ представляется небезупречной. Методика прогноза поступлений по НДФЛ может быть составлена таким образом, чтобы завысить прогнозные значения поступлений по НДФЛ. Это может привести к неэквивалентности замены дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительными отчислениями по НДФЛ. Порядок расчета и установления заменяющих указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ в местные бюджеты утверждается законом субъекта Российской Федерации. При этом нигде не подразумевается (не прописывается) согласие муниципального образования на подобную замену начиная с 1 января 2009 года. Представляется необходимым получение согласия муниципального образования на замену дотаций, на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными отчислениями по НДФЛ и после 1 января 2009 г., поскольку это непосредственно влияет на доходы муниципального образования.

Кроме того, согласно действующей редакции БК РФ изменение дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты поселений и муниципальных районов (городских округов) не допускается лишь на период в один финансовый год. Если целью замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными отчислениями по НДФЛ является создание стимулов у местных органов власти к принятию самостоятельных мер, направленных на увеличение налоговой базы, то закрепление дополнительных нормативов на один год представляется явно недостаточным.

В течение финансового года местные власти в лучшем случае сумеют принять меры по улучшению инвестиционного климата, привлечению инвесторов, созданию дополнительных рабочих мест, развитию инфраструктуры и т. д. Однако данные решения положительно скажутся на росте доходов населения в среднесрочной перспективе. Поэтому велика вероятность того, что местные власти просто не будут заинтересованы в росте налоговой базы по НДФЛ, так как в следующем финансовом году дополнительные нормативы по НДФЛ могут быть значительно сокращены при росте (при прогнозе роста) налоговой базы, и одновременно уменьшатся дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поскольку налоговый потенциал муниципалитета возрастет. Таким образом, представляется правильным закреплять подобные дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ как минимум на 3 года в рамках трехлетнего бюджета. Оптимальным же является закрепление дополнительных нормативов отчислений по НДФЛ за муниципальными образованиями на 5 лет.

Список литературы Новые способы повышения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления

- Александрова, А. Неравномерность развития муниципальных образований/А. Александрова, Е. Гришина//Вопросы экономики. -2005. -№ 8. -С. 97-105.

- Гиляровская, С. В. О самостоятельности бюджетов в Российской Федерации/С. В. Гиляровская//Финансы. -2007. -№ 2. -С. 16-19.

- Афанасьев, B. Модернизация государственных финансов России/В. Афанасьев, И. Кривогов//Вопросы экономики. -2006. -№ 9. -С. 103-111.