Новые средневековые археологические древности близ г. Чермоза Пермского края

Автор: Макаров Эльдар Юсифович, Мельничук Андрей Федорович, Третьяков Денис Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология Урала. К юбилею Камской археологической экспедиции

Статья в выпуске: 1 (15), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализируются новые раннесредневековые материалы, выявленные в последние годы близ известного племенного центра родановской культуры - городища Анюшкар. Обращают на себя внимание изделия, происходящие из Древней Руси, среди которых выделяется меч каролингского типа.

Родановская культура, городище, могильник, анюшкар, украшения, оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/147203301

IDR: 147203301 | УДК: 902.2:94653(470.53)

Текст научной статьи Новые средневековые археологические древности близ г. Чермоза Пермского края

В 1992 г. в ходе археологической разведки на Камском водохранилище Э. Ю. Макаровым была собрана коллекция предметов, происходящих, судя по составу, из размытого могильника ро-дановской культуры. Памятник расположен на правом берегу р. Иньвы (ныне берег Иньвенского залива Камского водохранилища), на западном мысу при устье р. Терикановки, в 3 км к северо-западу от известного городища Анюшкар. На пляже под береговым обнажением на площади около 200 кв. м было найдено 208 предметов. Впоследствии, в 2009–2010 гг., сбор материала на памятнике был проведен Д. В. Третьяковым (17 предметов).

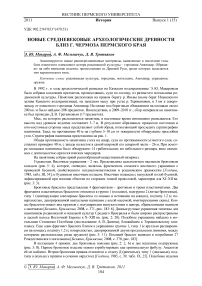

Мыс, на котором располагается памятник, в настоящее время интенсивно размывается. Его высота над уровнем водоема составляет 5–7 м. В результате абразивных процессов восточная и юго-восточные стороны мыса представляют собой обрыв, позволяющий проследить стратиграфию памятника. Здесь на протяжении 40 м на глубине 5–10 см от поверхности обнаружены прослойки угля. Стратиграфия памятника представлена на рис. 1.

Общая протяженность памятника с юга на север, судя по протяженности углистого слоя, составляет примерно 40 м, с запада на восток в самой широкой его северной части – 26 м. При осмотре площадки памятника было обнаружено 14 грабительских ям небольшого размера, явно связанных с деятельностью археологических мародеров.

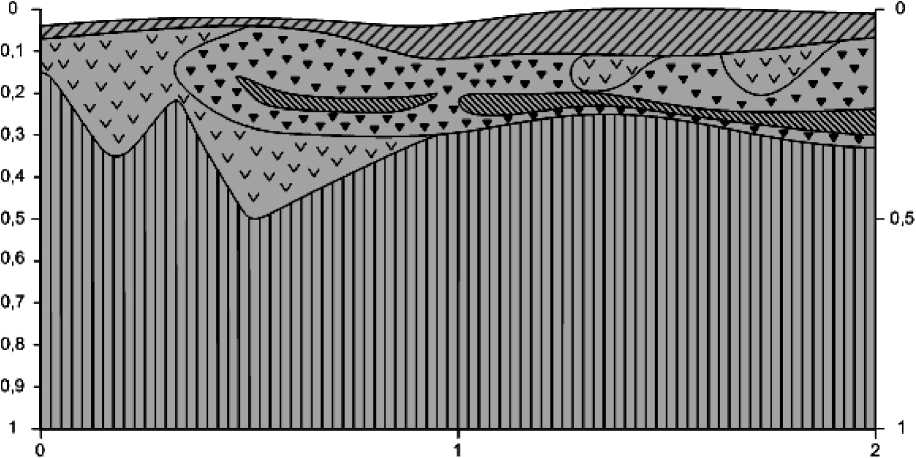

На памятнике собран яркий разнообразный вещественный материал.

Украшения. Височные украшения – 2 экз. Представлены цельнолитым овальным бронзовым кольцом (рис. 5: 4), которое, очевидно, являлось фрагментом сложного височного украшения с привеской бусиной, свойственного позднеломоватовским и родановским древностям [ Голдина , 1985, табл. III, 34], и бусинным височным кольцом. Височная подвеска с напускной полой бусиной, зафиксированной при помощи обмотки по сторонам тонкой проволокой, характерна для XI–XII вв. (рис. 3: 3).

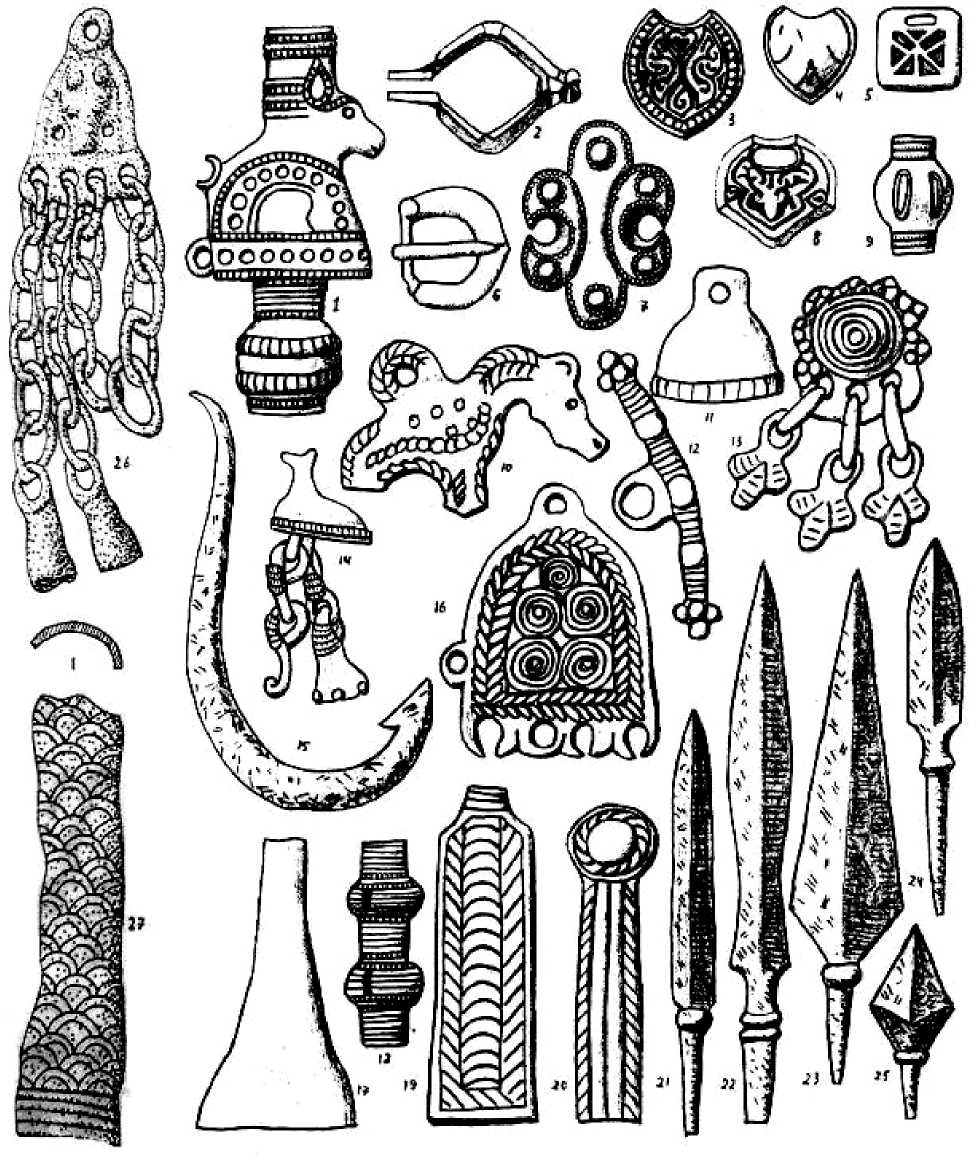

Бронзовые браслеты представлены 4 фрагментами – дротовым и тремя пластинчатыми. Два фрагмента пластинчатых браслетов относятся к группе 1 (плоские), подгруппе 2 (литые бронзовые), типу 1 (имитирующие ювелирные браслеты со сканью и вставками на концах), подтипу 1.2 (с поверхностью, декорированной выпуклыми валиками с косой насечкой, имитирующими скань). Концы браслетов имеют вид кружков с полушарными выпуклостями в центре, обрамленными валиком с насечками [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 371, рис. 183: 6]. Данные ручные украшения типичны для памятников родановской и чепецкой культур Среднего Приуралья и были широко распространены в лесной полосе Восточной Европы в X–XIII вв. (рис. 2: 20). Подобное украшение найдено в могильнике Степаново Плотбище (исследование А. В. Данича), ближайшем к Терикановскому комплексу. Еще один фрагмент браслета близок к украшению группы 1, типу 1 (с круглым расширением на концах), подтипу 1.2 (с поверхностью, декорированной двумя продольными линиями, между которыми располагались ряды кружков) (рис. 3: 11). Похожий браслет выявлен в погребении 27 Рождественского могильника [ Белавин , Крыласова , 2008, c. 370, рис. 183].

В коллекции 4 пряжки: две бронзовые поясные (рис. 2: 2, 6) и две железные подпружные (рис. 3: 8). Первое бронзовое изделие можно атрибутировать как оригинальную фибулу. Аналогов ей не найдено. Вторая бронзовая пряжка относится к отделу Д (рамчатые), типу 1 (овальные), подтипу а (кольцо у пряжки в сечении округлое) [ Голдина , 1985, c. 39, табл. IX, 25]. Подобные изделия

характерны для позднеломоватовских и раннеродановских древностей. Две железные подпружные пряжки имеют аналоги на памятниках Древней Руси XI–XIII вв. [ Кирпичников , Медведев , 1985, с. 319, табл. 148, 13].

Поясные накладки представлены 6 экземплярами из меди и белого металла. Среди них выделяются 2 бронзовые бляшки, относящиеся к типу 5 (выпуклые в виде «варяжского» геральдического щита), подтипу 5.1 (щиток декорирован бордюром из ложной зерни и растительным «бабочковидным» орнаментом), варианту 2 (непрорезные) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 414, рис. 199: 3–24]. Подобные украшения широко распространены в погребальных комплексах родановской и вымской культур X–XI вв. (рис. 2: 3). Они хорошо представлены в близлежащем Анюшкарском некрополе. Еще две геральдические накладки относятся также к типу 5, подтипу 5.2 (с выемкой, по форме близкой к сердцевидной), варианту 3 (с растительным орнаментом на щитке) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 414, 415, рис. 199: 42]. Эти украшения свойственны древностям родановской и вымской культур XI–XII вв. (рис. 2: 4). Они хорошо представлены в материалах городища Анюшкар и одноименного некрополя. В коллекции имеется оригинальная геральдическая накладка (рис. 2: 8). Она близка к накладкам типа 6 (пятиугольная форма), подтипу 6.1 (прорезные), варианту 3 (с растительным орнаментом на щитке) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 415, рис. 199: 45–47]. Накладки этой формы свойственны средневековым древностям Среднего Приуралья X–XII вв. Еще одна поясная накладка относятся к типу 1 (квадратные), подтипу 1.1 (прорезные), варианту 5 (с «Ж»-образным орнаментом) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 411–412, рис. 199: 6–11]. Близкие к упомянутым поясные украшения характерны для памятников родановской культуры IX–X вв. (рис. 2: 5). Имеется железная накладка с петелькой (рис. 3: 17), известная в погребальных материалах северных удмуртов XII–XIII в. [ Иванова , 1992, c. 51, рис. 18: 10–12].

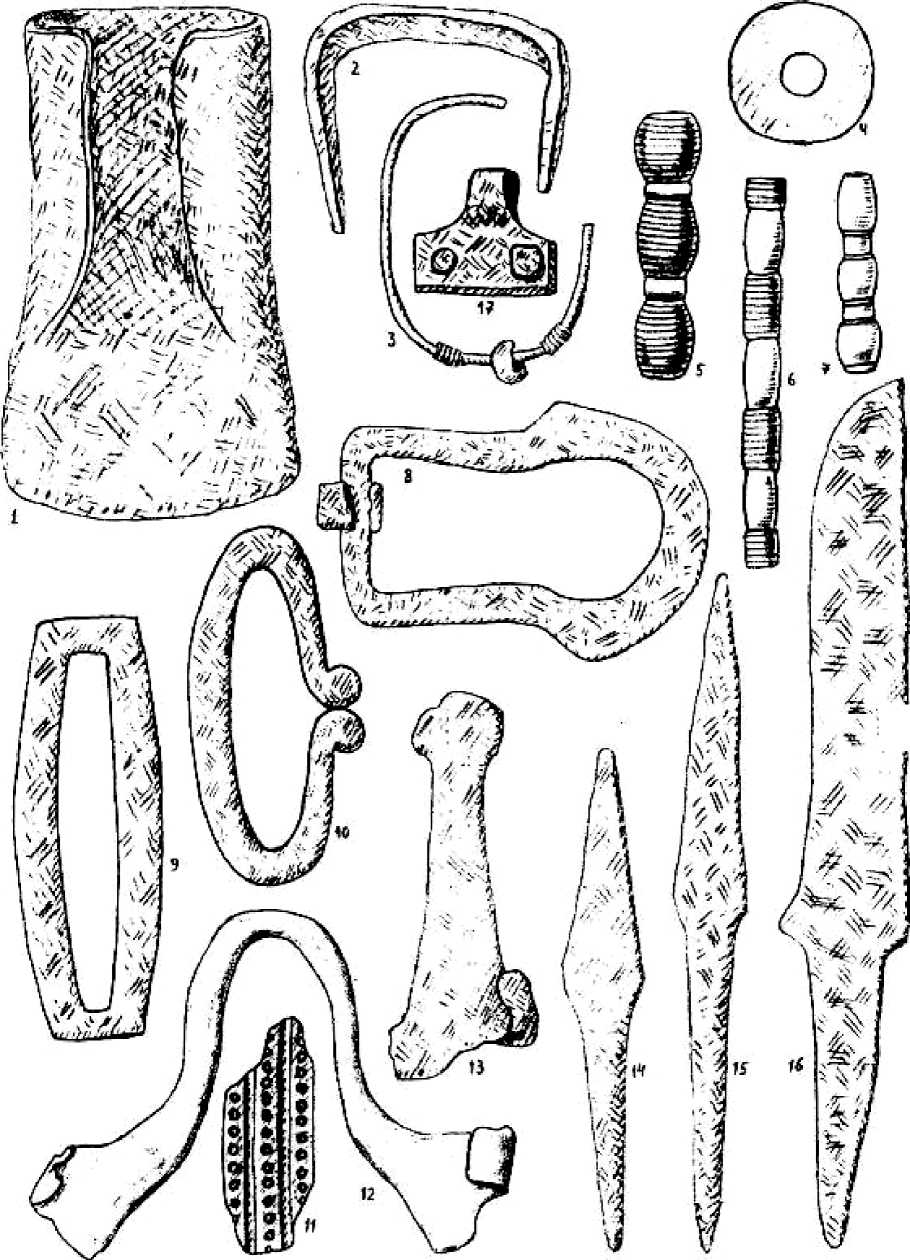

Наконечники ремней – 1 экз. (рис. 4: 3). Поясное украшение относится к группе 3 (предметы продолговатой формы с вогнутым основанием и приостренным окончанием), типу 2 (верхний конец наконечника оформлен в виде «ласточкиного хвоста»), подтипу 2.9 (поверхность наконечника декорирована растительной плетенкой) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 425–427, рис. 201: 35–40]. Подобные наконечники характерны для погребальных комплексов Среднего Приуралья X–XIII вв.

Щумящие подвески – 4 экз. Выделяется шумящее украшение (отдел Б, тип 6 по типологии Р. Д. Голдиной) с подтреугольной основой, которая украшена реалистичным изображением головы медведя [Голдина, 1985, с. 44, табл. XV, 13, 16–18, 23]. К украшению подвешивались 2 колоколовидные подвески. Шумящие подвески с изображением головы медведя являются характерной чертой позднеломоватовских и раннеродановских древностей IX–XI вв. (рис. 2: 26). За пределами культурных арелов этих древностей данные зооморфные украшения не встречаются, что говорит о местном, древнепермском, их производстве; иконографические истоки их отмечаются с раннегля-деновской эпохи – с конца I тыс. до н. э. до начала I тыс. н. э. [Оборин, 1970, с. 23–23]. В коллекции имеется умбоновидная шумящая подвеска, которая относится к типу 1 (с одним крупным умбоном, обрамленным треугольными лучами, украшенными псевдозернью), подтипу 1.1 (с петлями для подвешивания привесок в виде лапок к нижней части основы с помощью одного звена), варианту 3 (с 3 петлями и 6 треугольными лучами) [Белавин, Крыласова, 2008, с. 375, рис. 186: 2]. Подобные шумящие украшения типичны для памятников родановской культуры IX–XI вв. (рис. 2: 13). За пределами ареала родановских общин изделия с одним умбоном распространены в вымских могильниках [Савельева, 1987, с. 100, рис. 30: 28]. Интересна подтреугольная основа от шумящей подвески (отдел Б, тип 5), выполненной в технике плетения со спиралевидными узорами [Голдина, 1985, с. 44, табл. XV, 21]. Однако эта подвеска оригинальна. Помимо ушка для подвешивания в верхней части основы имеется еще одно ушко с левой стороны. Шиток украшен 5 спиралями (рис. 2: 16). Данные украшения являются признаком позднеломоватовских и раннеродановских древностей IX–XI вв. [Оборин, 1970, с. 21]. В коллекции имеется полая шумящая птицевидная подвеска (рис. 2: 14). По типологии Е. А. Рябинина данное украшение относится к типу XVIII (полые птицевидные подвески), варианту 3 (литые уточки с двумя подвижными лапками на восьмеркообразных взаимно перпендикулярных звеньях). Петли для шумящих привесок прикреплены по бокам изображений вдоль тулова. На голове уточки находится стилизованный гребешок. Основание декорировано одним пояском насечек [Рябинин, 1981, с. 36–37]. Большинство подобных украшений распространены на памятниках Южного Приладожья XI–XII вв. Похожие украшения нередко встречаются на памятниках родановской и вымской культур. В коллекции присутствует 25 различ- ных обломков от шумящих подвесок, среди которых выделяется небольшой фрагмент якорьковидного украшения.

Плоские подвески – 1 экз. (рис. 2: 10). Они представлены фрагментом редкой подвески в виде реалистичного изображения коня. Хорошо выделены ноздри, глаза и уши животного. Похожих изделий не найдено. Отдаленное сходство можно отметить с древностями северной Руси XII–XIII вв. [ Рябинин , 1981, с. 28–30].

Объемные подвески. Выделяется крупная колоколовидная подвеска, декорированная продольными насечками в основании (рис. 2: 11), относящаяся к группе III, типу 4 по классификации Р. Д. Голдиной [ Голдина , 1985, с. 47, табл. XXI, 8]. Подобные подвески типичны для позднеломова-товских и раннеродановских древностей. К этому же периоду относится бронзовая костыльковая подвеска в виде прямого прутка с небольшой арочной петлей для крепления подвески в центре (рис. 2: 12). Поверхность украшения покрыта насечками, утолщение на его концах выделено в виде грозди из шариков (группа 15, подгруппа 2, подтип 1.1, вариант 3) [ Белавин , Крыласова , 2008, c. 390, рис. 190: 3].

Пронизки представлены 13 экземплярами, из них 10 – трубчатые со вздутиями, с прорезями и без них, имеющие широкий хронологический диапазон бытования. В коллекции есть бронзовая пронизка, относящаяся по типологии Р. Д. Голдиной к отделу Д (со вздутиями), типу 1 (с одним вздутием), подтипу д (с сильным вздутием и продольными прорезями) [ Голдина , 1985, с. 48, табл. XXIV, 44]. Подобные украшения характерны для средневековых памятников Пермского Приуралья IX–XIII вв. (рис. 2: 9). Второе украшение относится к группе колоколовидных (группа 1) нешумящих пронизок с конусовидным туловом [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 438, рис. 203: 1]. Аналогичные украшения изредка встречаются на памятниках родановской культуры X–XII вв. (рис. 2: 17). В коллекции имеется пронизка с двумя крупными прорезными вздутиями, которая сплошь покрыта гладкими поясками и рядами насечек (рис. 2: 18). Похожие украшения типичны для памятников поздней стадии родановской культуры XII–XIV вв. [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 436, рис. 202: 53]. Выделяется крупная флаконовидная подвеска, поверхность которой покрыта ажурным решетчатым орнаментом в виде косых и полуовальных насечек (рис. 2: 19). Подобные пронизи появляются в Пермском Приуралье в позднеломоватовскую эпоху (конец VIII–IX вв.) и бытовали до XII в. [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 441, рис. 204: 5–6]. Найдена пронизка с тремя гладкими вздутиями, резко переходящими в трубку (рис. 3: 7). Аналогичные пронизи широко распространены на домонгольских памятниках родановской культуры [ Белавин , Крыласова , 2008, c. 433, рис. 202: 32]. В коллекции имеется пронизка с тремя гладкими вздутиями, перемежающимися рельефными поясками (рис. 3: 6). Похожие украшения в Пермском Прикамье появились в VIII– IX вв. и использовались в убранстве костюма древнепермского населения до XII вв. [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 433, 434, рис. 202: 44]. Выделяется пронизка с тремя вздутиями, поверхность которых сплошь покрыта гладкими горизонтальными поясками (рис. 3: 5). Аналогичные украшения бытовали в ареале родановских общин в XI–XII вв. Уникальна пронизка с изображением собаки(?) (рис. 2: 1). По общей форме и стилю оформления данное изделие тяготеет к кругу зооморфных украшений северной домонгольской Руси.

Среди индивидуальных находок выделяется литое бронзовое звено с орнаментом, имитирующее так называемую косоплетку (рис. 4: 2). Назначение этого предмета точно не установлено. Считается, что он мог входить в состав поясного набора. Данные изделия распространяются на землях западных финнов (Юго-Восточное Приладожье, Костромское Поволжье, бассейн Северной Двины) и датируются в пределах XII–XIII вв. [ Верещагина , Овсянников , 1992, с. 142, рис. 3: 13].

Большой интерес представляет серебряная пустотелая подвеска, декорированная зернью (рис. 2: 7). Такие подвески в виде кринов входили в состав нагрудных женских украшений Древней Руси [ Рыбаков , 1988, рис. 95]. Близкие к ним подвески были обнаружены в кладе, найденном в 1901 г. в Киеве около Трехсвятительской церкви. Они датируются в пределах XII – первой четверти XIII в. [ Рыбаков , 1971, рис. 28].

Крайне интересна серебряная бляха – привеска (рис. 4: 1), представляющая собой пластину округлой формы, украшенную сканью. По краю декор идет двумя нитями в елочку и одной нитью вокруг узора из четырех крупных шариков зерни, обведенных также нитями скани, Оборотная сторона бляхи гладкая. В некоторых местах скань по краю практически стерлась, крупные шарики зерни расплющены. Аналогичные изделия входили в состав украшений головного убора – налоб- ника – погребения 74 Ыджыдельского могильника Перми Вычегодской [Савельева, 1987, рис. 33: 31]. Бляха может быть отнесена к булгарским изделиям. Датируется XII–XIII вв.

Бусины на памятнике представлены всего тремя экземплярами: одна в виде колечка из синего стекла и две призматические восьмигранные из сердолика.

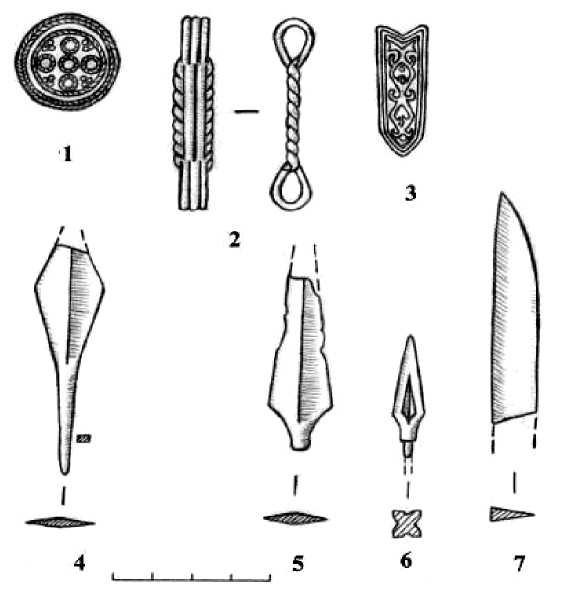

Оружие. Наконечников стрел найдено 13. Все железные, черешковые. У 3 экземпляров ввиду плохой сохранности форма не устанавливается. Из 7 наконечников лучшей сохранности один вытянутый ромбовидный с расширением в нижней трети и с кольцевым упором (рис. 2: 23). Его пропорции 1:4. Оружие соответствует типу 40 по А. Ф. Медведеву [ Медведев , 1966, с. 28]. Ромбовидные наконечники новгородского типа с расширением в нижней части пера без упора, аналогичные типу 46 по А. Ф. Медведеву, представлены 2 экземплярами, больший из которых (размерами 14х3,5 см) являлся, вероятно, наконечником охотничьего самострела (рис. 3: 14–15). В коллекции имеется черешковый ромбовидный наконечник (рис. 4: 4) с прямыми сторонами и плечиками и наибольшим расширением в верхней половине пера. Острие наконечника сломано. Упор уничтожен коррозией. Датируется VIII–XIII вв. Есть еще наконечник с прямыми сторонами и сильно вогнутыми короткими плечиками (рис. 4: 5). Из-за плохой сохранности типологизировать его не удалось.

Бронебойных наконечников 5. Один из них, с короткой массивной головкой ромбического сечения, небольшой шейкой, упором и длинным черешком, относится к типу 92 по А. Ф. Медведеву и характерен для XII – начала XIII в. (рис. 2: 25). Два бронебойных наконечника, имеющих вытянутую головку ромбического сечения с перехватом и упором, типа 97 по А. Ф. Медведеву бытовали в XII–XIV вв. (рис. 2: 21, 24). Не удалось найти аналогов бронебойному наконечнику ромбического сечения с листовидным расширением в основании, короткой шейкой и двойным кольцевым упором (рис. 2: 22). Имеется в коллекции бронебойный черешковый пирамидальный наконечник (рис. 4: 6) квадратного сечения с желобками-гранями. С каждой стороны боевой головки есть упор для древка стрелы. Датируется XI–XII вв. На памятнике найден также железный колчанный крюк (рис. 3: 13).

Исключительной находкой является фрагмент бронзовой рукояти древнерусского меча (рис. 2: 27). Единственный аналог рукояти украшал древнерусский меч из Киева (тип А, местный), который датируется концом IX–X в. [ Кирпичников , Медведев , 1985, табл. 115, 2]. Следует отметить, что близ г. Чермоза не так давно был найден древнерусский меч, описанный в этой статье.

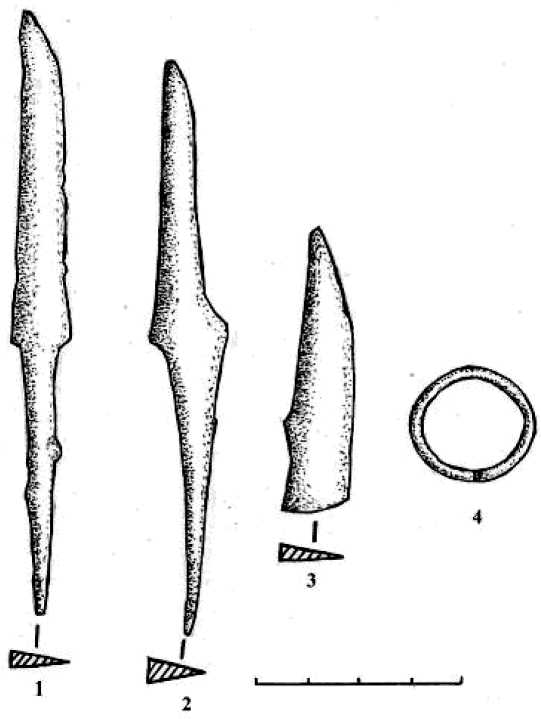

Бытовые изделия. Самой многочисленной категорией инвентаря являются ножи. Их, включая обломки, найдено 36. Все они имеют выраженный уступ при переходе черешка в лезвие (рис. 3: 16; 4: 7; 5: 1–3).

В коллекцию входят 9 шильев: 7 железных и 2 медных. Из них 3 имеют прямоугольный в сечении широкий черенок и округлое в сечении острие. Остальные представлены круглыми стержнями с острыми концами.

Найдены два железных кресала. Первое орудие относится к группе 1, подгруппе 1, типу 1, подтипу 1.2 (однолезвийное калачевидное овально-подтреугольное кресало без язычка) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 335, рис. 174а: 12–13]. Подобные изделия обычно типичны для X–XII вв. (рис. 3: 10). Второе орудие относится к группе 2, подгруппе 1, типу 2 и подтипу 2.2 (двулезвийное овально-подпрямоугольное длинное кресало) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 336, рис. 174: 4]. Аналогичные изделия датируются в Восточной Европе в пределах XII–XIV вв. (рис. 3: 9). В коллекции имеются 6 железных рыболовных крючков довольно крупного размера (рис. 2: 15), один небольшой струг (рис. 3: 2), тесло-мотыжка (рис. 3: 1), фрагменты железного клепаного котла, два медных ушка от котла (рис. 3: 12), фрагмент косы-горбуши и оселок из сланца. Интерес представляют два железных и один свинцовый кружки с отверстиями (рис. 3: 4), которые следует рассматривать как торговые пломбы [ Белавин , 2000, с. 125, рис.63: 21]. На памятнике также собраны 48 неопределимых фрагментов железных вещей и 20 бронзовых, которые можно квалифицировать как кузнечнолитейный лом. Керамика представлены незначительными обломками сосудов, среди которых отмечаются два фрагмента красноглиняной булгарской керамики.

Памятник следует датировать в пределах XI–XIV в. Необычная для могильника стратиграфия и, главное, отсутствие следов антропологического и остеологического материалов при хороших почвенных условиях, сохраняющих органику, не позволяют считать его некрополем, тем более что в 3 км к юго-востоку от этого памятника расположен значительный Анюшкарский могильник

(IX–XIV вв.), связанный с одноименным городищем. Первоначально, основываясь на характере материала, мы склонялись к тому, что Терикановский комплекс представлял собой какой-то своеобразный некрополь, на котором производилось захоронение людей, возможно, профессионально связанных с кузнечно-литейным производством [ Мельничук , Макаров , 2002, с. 15]. Однако в настоящее время мы пришли к тому, что это своеобразное жертвенное место родановской культуры, связанное с известным Анюшкарским археологическим комплексом.

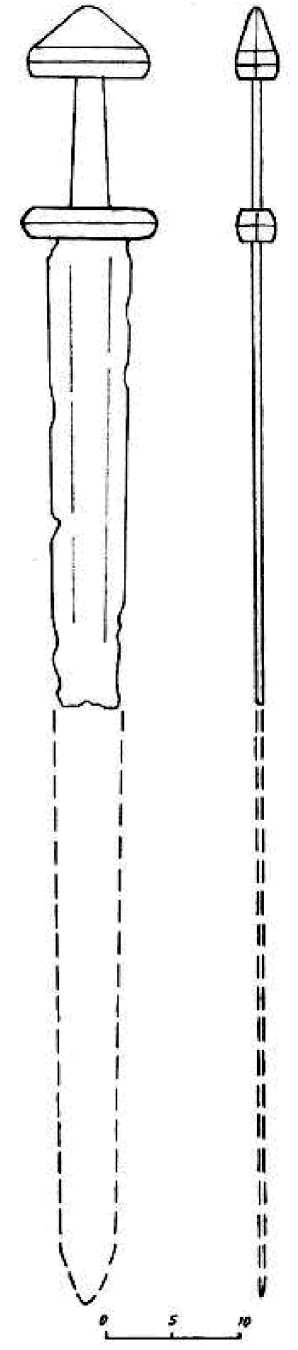

Местонахождение каролингского меча. Меч был найден в 90-х гг. ХХ в. жителем д. Селезни В. В. Бобровым и любезно передан в 2002 г. его внуком Д. Ю. Елисеевым в Чермозский историкокраеведческий музей. Находка совершена на берегу Камского водохранилища, в 0,5 км к северо-западу от д. Селезни, расположенной в 2 км к северо-западу от г. Чермоза, в устье одноименной реки. Длина сохранившейся части меча 47 см, ширина клинка у перекрестья 6 см. Это оружие относится к общеевропейским каролингским образцам типа В (клинки с нешироким прямым перекрестьем и треугольной головкой рукояти). Перекрестье и рукоять декорированы слабо выраженным ребром (рис. 6). Подобный меч из Южного Приладожья (Бор) датируются второй половинной IX– XI в. [ Кирпичников , Медведев , 1985, с. 300, табл. 114, 1; 116, 8]. В Приуралье лишь однажды был найден каролингский меч (тип Е) – у д. Гавриково (Пятигоры) в Гайнском районе Пермского края [ Бадер , Оборин , 1959, рис. 57: 11].

Мечи каролингского типа в Пермском Приуралье, очевидно, фиксируют места захоронений воинов-пришельцев, в первую очередь представителей военно-торговых корпораций древних русов, которые могли проникать в басейн р. Иньвы с северо-запада, минуя территории вымских и се-верородановских общин древнепермского населения. Отношения северного родановского населения с западно-финским культурным миром, в частности с Приладожьем, отмечаются в Верхнем Прикамье начиная с X в. [ Мельничук , 1979]. В Волжской Булгарии известно 5 находок мечей каролингского типа (Е и S), которые исследователи связывают с возможным вхождением древних русов в состав военных наемников этого государства [ Кирпичников , Измайлов , 2000]. Однако вряд ли правители Волжской Булгарии, следуя известиям Ибн-Фадлана, могли доверять этим предприимчивым воинам-торговцам и отправлять их на территории, находящиеся в сфере важных торговых интересов государства.

Таким образом, новые материалы, выявленные в непосредственной близости от известного Анюшкарского комплекса, свидетельствуют о том, что западно-финские и древнерусские вещи в XI–XIII вв. попадают в бассейн р. Иньвы не с территории Волжской Булгарии, а из северозападных районов Европы, что хорошо документируется и другими археологическими источниками [ Мельничук , Оборин , 1989].

Иллюстрации

Дернов о-почвенный слой. Мощность от 5 до 15 см.

Темно-серый суглинок с линзами углистого слоя. Мощность от 10 до 30 см.

Темно-серый суглинок

Углистый слой. Мощность от 15 до 30 см. В средней части имеется прослойка темно-с ер ого суглинка мощностью 5 см. В слое были обнаружены три небольших фрагмента обожженной керамики с примесью толченой раковины

Материк - темно-бурый суглинок. Просматривается на 30 см.

Рис. 1. Терикановский могильник. Стратиграфия

Рис. 2. Терикановский могильник. Инвентарь

w;

Рис. 3. Терикановский могильник. Инвентарь

Рис. 4. Терикановский могильник. Инвентарь

Рис. 5. Терикановский могильник. Инвентарь

Рис. 6. Местонахождение Селезни. Каролингский меч

Список литературы Новые средневековые археологические древности близ г. Чермоза Пермского края

- Бадер О. Н., Оборин В. А. На заре истории Прикамья. Пермь, 1959.

- Белавин А. М. Камский торговый путь. Пермь, 2000.

- Белавин А. М., Крыласова Н. Б. Древняя Афкула. Пермь, 2008.

- Верещагина И. В., Овсянников О. В. Памятники X-XIII вв. в среднем течении р. Северная Двина//Древности славян и финно-угров. СПб., 1992.

- Голдина Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск, 1985.

- Иванова М. Г. Погребальные памятники северных удмуртов XI-XIII вв. Ижевск, 1992.

- Кирпичников А., Измайлов И. Каролингские мечи из Булгарии (из фондов Государственного объединенного музея Республики Татарстан)//Средневековая Казань. Возникновение и развитие. Казань, 2000.

- Кирпичников А. Н., Медведев А. Ф. Вооружение//Древняя Русь. Город, замок, село/Археология СССР. М., 1985.

- Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. VIII-XIV вв. М., 1966.

- Мельничук А. Ф. Социально-экономические связи родановских племен с западно-финским и славянским населением в X-XIV вв.: дипл. раб. Пермь, 1979 (Хранится в кабинете археологии Пермского университета).

- Мельничук А. Ф., Макаров Э. Ю. Археологические древности в окрестностях г. Чермоза//Чермоз: вчера, сегодня, завтра. Пермь, 2002.

- Мельничук А. Ф., Оборин В. А. Связи финно-угорских племен Прикамья со славянами в XI-XV вв.//Матер. VI междунар. конгресса финно-угроведов. М., 1989. Т. I.

- Оборин В. А. Этнические особенности средневековых памятников Верхнего Прикамья//Вопр. археологии Урала. Свердловск, 1970. Вып. 9.

- Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988.

- Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство X-XIII вв. Л., 1971.

- Рябинин Е. А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л., 1981.

- Савельева Э. А. Вымские могильники XI-XIV вв. Л., 1987.