Новые свидетельства ювелирного производства Старой Рязани

Автор: Артамкин А.Н., Киселев В.Ю., Стрикалов И.Ю., Чернецов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена уникальным находкам из раскопок на Южном городище Старой Рязани в 2020 г. На территории городской усадьбы конца XII - начала XIII в. были обнаружены следы ювелирного производства, в том числе матрицы для тиснения украшений и их деталей, иной ремесленный инвентарь. Ряд предметов, в том числе матрица с изображением кентавра, костяная шахматная фигура из арабо-персидского набора, глиняные игрушки, свидетельствуют о широких торговых и культурных связях средневекового ювелира, о характере его разнообразного и изысканного быта и досуга.

Древнерусский город, археология, старая рязань, ювелирное дело, культурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/143176015

IDR: 143176015 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.359-368

Текст научной статьи Новые свидетельства ювелирного производства Старой Рязани

За прошедшие годы была исследована его значительная часть длиной 43 м. Прогнозы, основанные на предшествующем изучении соседних участков, полностью оправдались: участок исследований расположен в той части средневекового

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-40041.

города, которая в XI – первой половине XII в. была занята городским некрополем, а позднее, со строительством грандиозного Южного городища, заселена преимущественно городской элитой.

На исследованном участке выявлено два основных этапа освоения. В нижнем горизонте открыто более двух десятков погребений XI – начала XII в., которые являются частью раннего старорязанского некрополя, существовавшего на этой территории до строительства Южного городища и заселения его территории во второй половине XII в. ( Даркевич, Борисевич , 1995. С. 23, 24)

Верхний горизонт характеризуется как минимум двумя периодами жилой застройки: конец XII – начало XIII в. и XIII–XIV вв. Учитывая перемешанность культурного слоя этого участка городища, стратиграфически эти горизонты фиксируются в перекрывающих друг друга объектах (ямах), а датировка основана на анализе как массового керамического материала, так и на присутствии в культурном слое и некоторых комплексах отдельных находок – хронологических реперов золотоордынского периода. Отметим наиболее яркие из них: обломки поливной золотоордынской посуды, фрагмент бронзовой позолоченной серьги, которая находит аналогии в материалах Поволжья золотоордынского времени (тип VIа или VIж, по Г.А. Федорову-Давыдову), ордынская монета начала XIV в. ( Чернецов, Стрикалов , 2020. С.117).

Остатки построек первого «жилого» периода могут быть охарактеризованы как комплексы двух усадеб, включающих следы жилых сооружений с развалами глинобитных печей, мастерских и хозяйственных построек. При этом последние расположены у восточной кромки мыса, тогда как жилые и производственные сооружения – у западной. Вероятно, застройка усадеб была ориентирована на улицу, проходившую примерно в зоне западной ветви оврага в направлении с северо-северо-востока на юг.

Работы прошедшего полевого сезона 2020 г. были сосредоточены на участке передней части южной усадьбы.

Предметом данной публикации являются находки с этой усадьбы, среди которых представлены весьма яркие и показательные.

Комплекс предметов периода жилой застройки рубежа XII–XIII вв. вполне типичен для Старой Рязани этого периода. Но среди них есть такие, которые позволяют охарактеризовать социальный статус и занятия их владельцев.

В первую очередь остановимся на описании некоторых предметов ремесленного производства.

Раскоп 47 стал второй после участка клада № 17 на территории Старой Рязани ( Чернецов и др ., 2018) зоной концентрации бронзовых ювелирных матриц. Всего на этом раскопе было найдено 48 подобных предметов, в том числе 20 в сезоне 2020 г. Ранее в Старой Рязани было известно чуть более сотни матриц, в том числе 92 из них происходят из комплекса клада № 17. В данном случае находки матриц не связаны с их специальным сокрытием, но в то же время оказались в культурном слое неслучайно.

Набор матриц (рис. 1; 2) в основном сходен с образцами из упомянутого клада, которые уже неоднократно были опубликованы ( Стрикалов, Чернецов , 2014; 2015). Среди них преобладают матрицы для изготовления мелких деталей ювелирных украшений: полусферы для тиснения шариков (10 экз.), формы для

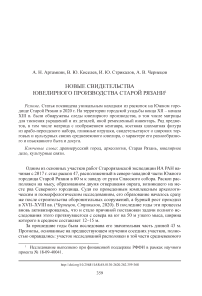

Рис. 1. Ювелирные матрицы. Цветной металл. Южная усадьба раскопа 47

бус (12 экз.) и колодочек цепочек-рясен (4 экз.), элементы крепления колтов, матрицы для тиснения подвесок в форме трилистника и креста с лилиевидными окончаниями и др.

Довольно интересны образцы с редкими и даже уникальными особенностями: матрица для тиснения овальной бусины со сложным растительным орнаментом (рис. 2 : 3 ), аналогий которой пока не обнаружено, формы для изделий с эмалью. Последние представляют собой уплощенные предметы в форме геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат) с углубленным орнаментом в форме птицы, растительных побегов и др. (рис. 2: 4–6 ).

Есть среди находок матриц сезона 2020 г. и уникальные. Это, во-первых, крупная матрица для изготовления чечевицевидного колта. Она представляет собой выпуклый с лицевой стороны и плоский с оборотной диск диаметром 52 мм. Толщина матрицы составляет 12 мм в центре и уменьшается до 2 мм у края. В верхней части расположена выемка глубиной 6 мм и длиной 12 мм (рис. 1: 1 ).

Матрица изготовлена из цветного металла (вероятно, высококачественной бронзы), но на лицевой поверхности частично сохранились следы тонкого слоя белого патинизированного металла (фрагмент прилипшего бракованного оттиска?). Дальнейший анализ позволит дать более точную характеристику этого покрытия.

На лицевой поверхности матрицы представлен углубленный орнамент в виде симметричной «геральдической» пары птиц, обращенных клювами друг к другу и соединенных плетениями. Обрамляет композицию по краю диска пояс с растительными побегами. Композиция может рассматриваться как разновидность пары птиц по сторонам «древа жизни», которая в средневековом искусстве являлась идеограммой райского сада. Подобные пары птиц известны на украшенных чернью древнерусских колтах, преимущественно связанных с киевской

Рис. 2. Ювелирные матрицы. Цветной металл. Южная усадьба раскопа 47

и черниговской землями. Среди старорязанских находок этот мотив представлен на паре подобных колтов из клада 2013 г. (№ 17), где вся композиция более изысканна и выразительна, плетения осложнены растительными мотивами, изображения птиц более детальны ( Буланкина и др ., 2016). Почти идентичен находке матрицы вариант этой композиции на другом изделии – на колте из клада 1887 г. ( Монгайт , 1955. С. 147. Рис. 117). Полное сходство наблюдается не только в орнаменте, но и в размере этого колта и матрицы 2020 г. Возможно, украшение из клада 1887 г. было изготовлено именно с помощью этой матрицы. Окончательный ответ будет получен после очистки изделия от окислов и детального сравнения двух предметов.

Данная находка, несомненно, свидетельствует о местном производстве (а не только ремонте) ювелирных изделий, известных нам по старорязанским кладам.

Необычна другая крупная бронзовая матрица, представляющая собой плоский диск с высоким бортиком и рельефным изображением диаметром 63 мм и толщиной 5 мм (на участках рельефных изображений толщина увеличивается до 8 мм) (рис. 1: 2 ).

На лицевой стороне изделия изображен кентавр с мечом и щитом в очень динамичной и реалистичной манере. Человеческое тело и голова представлены в необычно сложном ракурсе. Тело обнажено, изображения мускулатуры, лица и прически проработаны с высокой степенью реалистичности. На теле просматривается пояс с бахромой. Столь же реалистично показан конский торс. Обоюдоострый меч с коротким клинком показан очень детально, с прорисованным желобом-долом, но с дефектом на участке гарды. Щит в руке кентавра необычной для древнерусского искусства формы (возможно, представлен в ракурсе).

Изображение значительно отличается от древнерусских изображений этого мифического существа. Русские китоврасы довольно статичны, человеческое тело, как правило, показано в фас и в одежде. Наиболее близкими по ракурсу к старорязанской находке являются рельефы Дмитриевского собора во Владимире, которые разными исследователями связываются с романскими или византийскими прообразами, один из кентавров каменного рельефа Георгиевского собора Юрьева Польского, но они показаны в одежде. Средневековые европейские изображения кентавров также не столь динамичны и не отличаются выраженной мускулатурой. Наиболее близки по стилю византийские образцы.

По своей иконографии старорязанский кентавр не соответствует распространенным в средневековой традиции прообразам, где он показан как спутник Диониса (музыкант), кентавр Хирон (стрелец или охотник с добычей) или крылатый персонаж легенды о царе Соломоне.

В качестве отдаленной аналогии может быть привлечено изображение кентавра в византийской резной кости XII в. ( Чернецов , 1975. С. 100, 102. Рис. 1, 8). Он представлен с занесенным над головой мечом, с округлым щитом. За спиной воинский плащ. На голове – заостренная шапочка (фригийский колпак?). Несмотря на наличие ряда совпадений, византийское изображение сильно отличается от старорязанского стилистически.

На русской почве преобладающей разновидностью мотива становятся изображения кентавров, вооруженных боевым оружием, в частности мечами ( Чернецов , 1981. С. 56–63). Таким образом, сказочные, мифологические черты образа уступают воинским, феодальным. В этом плане изображение на старорязанской матрице соответствовало вкусам русских горожан.

Анализ образа кентавра старорязанской матрицы требует дальнейшего, более тщательного исследования, но пока уже можно с уверенностью отметить, что этот предмет явно неместного происхождения. Возможно, изделие было изготовлено западноевропейскими мастерами или испытавшими западное влияние византийцами.

Наконец, еще одно существенное отличие этой матрицы от других старорязанских находок с сюжетным изображением. Напомним, что таких матриц, по крайней мере, две. Это матрица с сюжетом полета Александра Македонского, случайно найденная на Северном городище ( Беляев, Чернецов , 2005), а также недавняя (2018 г.) находка матрицы с изображением Ионна Богослова ( Стрика-лов, Чернецов , 2018). Главное отличие матрицы с кентавром – плоская, а не линзовидная, как у упомянутых, форма, а также более крупные размеры.

Из 48 матриц раскопа 47 значительная доля (17 экз.) происходит из верхнего распаханного горизонта разных частей участка. Однако довольно большая часть набора концентрируется в трех зонах южной усадьбы: в ее северной периферии на границе с северной усадьбой (15 экз.), в глубокой подпольной яме-леднике в жилой зоне усадьбы (5 экз., в том числе обе крупные матрицы) и в двух ямах (№ 96 и 98) производственного комплекса на юге усадьбы (11 экз.). Очевидна связь ювелирных матриц с южной усадьбой раскопа.

Дополнительно характеризуют принадлежность усадьбы ремесленнику-ювелиру и некоторые другие находки, происходящие из ямы № 98 производственного комплекса, уже упомянутой в связи с находками матриц.

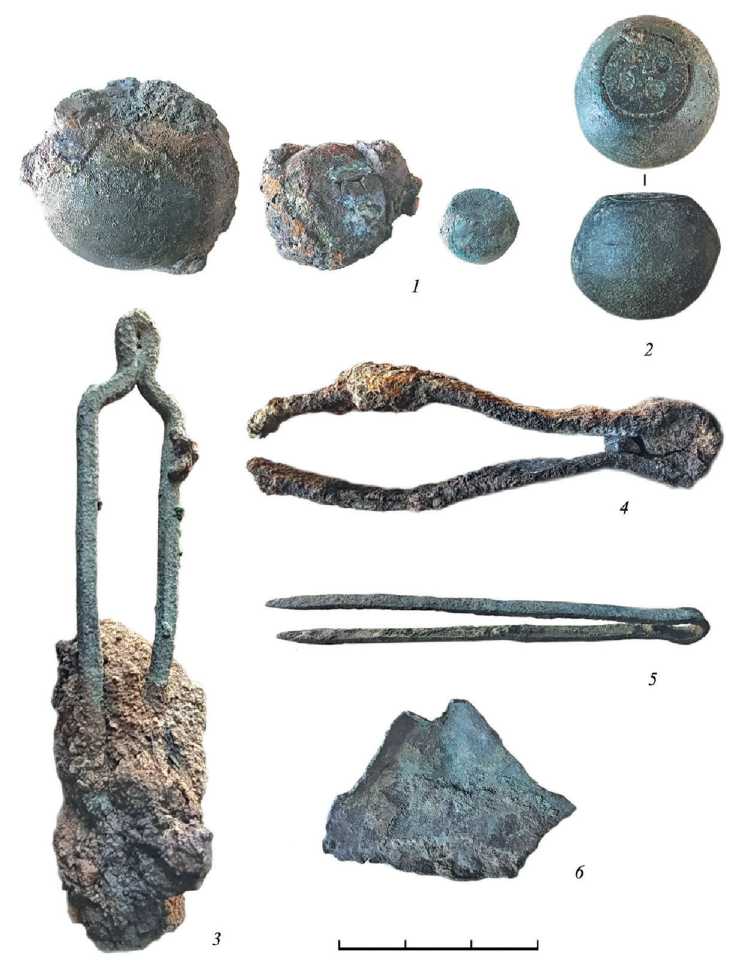

В ней были найдены разнообразные предметы, связанные с ювелирным делом. Это обоймица коромысла небольших весов, а также фрагмент кованной из листа цветного металла чашечки от них, четыре гирьки-разновеса разных номиналов и разной сохранности. Гирьки имеют бочонковидную форму, на торцевых сторонах одной из них прослежены знаки ее номинала: четыре глазка с точками в центре. Из этой же ямы происходят два ювелирных пинцета, а также многочисленные шлаки и выплески белого металла (рис. 3). Вероятно, эта яма вместе с соседней прямоугольной подпольной ямой 96 были связаны с мастерской, занимавшей юго-западную часть южной усадьбы.

Отметим, что на северной усадьбе того же раскопа в 2017 г. также была исследована яма, предположительно интерпретированная как ремесленная мастерская (яма № 5). Она располагалась в северо-западной части усадьбы, к северу от погреба жилой постройки – ямы № 1. Помимо отходов бронзолитейного производства в ней были найдены две створки двух каменных литейных форм для производства чечевицевидных колтов малого размера (диаметр центрального медальона – 3,2 см). Предварительный анализ свидетельствует об использовании этих форм для литья украшений из легкоплавких сплавов (возможно, свинцово-оловянистых) – более дешевых вариантов женских украшений головного убора по сравнению с серебряными изделиями. Предметы отливались в этих формах целиком, с обрамлением из шариков и дужкой крепления. Декор центрального медальона «колтов широкого потребления» скупее, грубее и проще, чем на серебряных образцах ( Чернецов и др ., 2018. С. 150. Рис. 7).

Возможно, северная усадьба принадлежала мастеру-бронзолитейщику, а владелец южной усадьбы, как видно из набора находок, связанных с производством (в первую очередь, матриц), работал с драгоценными металлами.

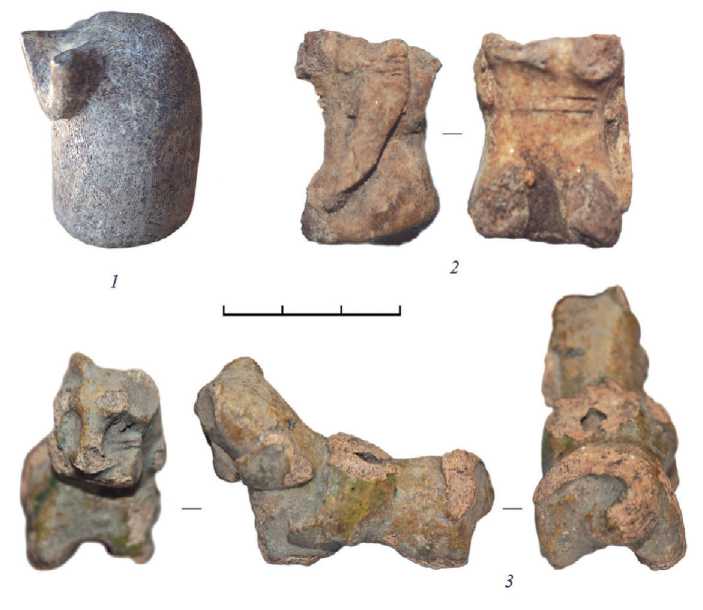

Примечателен и факт находки на южной усадьбе костяной шахматной фигурки из арабо-персидского набора (рис. 4: 1 ). В яме жилой постройки северной усадьбы в 2017–2019 гг. также был найден набор из целых и обломанных шахматных фигурок, побывавших в огне, а также скопление игральных костей, глиняные шашечки и половинка костяного кубика с глазками. При этом северный сосед был владельцем иного шахматного комплекта – европейского. Среди шахматных фигур легко опознаются «ладьи», «епископ», а также иные антропоморфные фигуры ( Чернецов, Стрикалов , 2020. Рис. 5).

Находки принадлежностей разнообразных игр, в том числе дорогих европейских и арабо-персидских костяных шахмат, на двух соседних усадьбах – факт весьма примечательный, характеризующий уровень достатка и культурных связей старорязанских ремесленников-ювелиров. В дополнение к нему можно упомянуть некоторые иные находки привозных изделий из раскопок южной усадьбы раскопа 47 2020 г. Помимо типичных для городской культуры этого периода предметов импорта (амфоры, каменные и металлические нательные

Рис. 3. Предметы ювелирного производства

1, 2 – гирьки-разновесы; 3 – обоймица коромысла весов, 4, 5 – ювелирные пинцеты, 6 – фрагмент чашечки весов ( 1, 2 – цветной металл, железо; 3, 5, 6 – цветной металл; 4 – железо). Южная усадьба раскопа 47

Рис. 4. Предметы досуга владельца южной усадьбы раскопа 47

1 – шахматная фигурка, кость; 2, 3 – детские игрушки, глина, глазурь кресты, бусы, подвески из византийских медных монет и пр.) в заполнении ям производственного комплекса были найдены обломки двух глиняных игрушек с зеленой поливой, характерной для южнорусского гончарства начала XIII столетия. Привезенные из Поднепровья или приобретенные владельцем усадьбы для своих домочадцев детские игрушки сохранились плохо, но позволяют определить их первоначальный облик. Одна из игрушек – фигурка четвероногого хищника (льва?) со следами восседавшего на нем человека (сохранились ноги в сапогах) (рис. 4: 3). Возможно, она отражала широко распространившийся позднее сюжет из жития св. Мамонтия (Маманта) Кесарийского о его путешествии в Кесарию верхом на льве. Рязанская находка, если принять такую интерпретацию, расширяет раннюю географию этой традиции изображения святого.

Деталь второй фигурки, изготовленной из глины немного другого состава, но также со следами зеленой поливы, представляет собой часть торса сидящего человека (всадника?) с прижатой к телу левой рукой (рис. 4: 2 ).

В целом итоги работ 2020 г. на Южном городище Старой Рязани вместе с находками предшествующих лет рисуют яркую картину широких торговых и культурных связей жителей средневекового города, их весьма разнообразного и изысканного быта и досуга.

Список литературы Новые свидетельства ювелирного производства Старой Рязани

- Беляев Л. А., Чернецов А. В., 2005. Новые находки произведений художественного ремесла // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 180–190.

- Буланкина Е. В., Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В., 2016. Колт из Старорязанского клада 2013 г. // КСИА. Вып. 245. Ч. II. С. 69–74.

- Даркевич В. П., Борисевич Г. В., 1995. Древняя столица Рязанской земли (XI–XIII вв.). М.: Кругъ. 445 с.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 49) (Материалы и исследования по археологии древнерусских городов, т. IV.)

- Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В., 2014. Клад № 17 из Старой Рязани // РА. № 2. С. 153–163.

- Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В., 2015. Новые находки ювелирных матриц из Старой Рязани // КСИА. Вып. 241. С. 202–206.

- Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В., 2018. Ювелирная матрица с изображением святого из раскопок Старой Рязани // КСИА. Вып. 253. С. 328–334.

- Чернецов А. В., 1975. Древнерусские изображения кентавров // СА. № 2. С. 100–120.

- Чернецов А. В., 1981. Об изображениях кентавра обнажающего меч // КСИА. Вып. 166. С. 56–63.

- Чернецов А. В., Буланкина Е. В., Стрикалов И. Ю., 2018. Инструментарий древнерусского ювелира (новые находки в Старой Рязани) // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. № 1 (90). С. 143–150.

- Чернецов А. В., Стрикалов И. Ю., 2020. Старая Рязань: новые исследования и находки // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. № 1 (98). С. 107–124.