Новые технологии прогноза и поисков залежей углеводородов с целью повышения эффективности геологоразведочных работ в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Автор: Демченко Н.П., Ростовщиков В.Б., Колоколова И.В., Маракова И.А., Волков Д.С.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Геология месторождений полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция остается достаточно перспективной для открытия новых месторождений и залежей углеводородов, в том числе крупных. В то же время в последние годы отмечается низкая эффективность поисково-разведочных работ на нефть и газ. При относительно высокой разведанности прогнозных ресурсов по нефти (> 50 %) и невысокой по газу (около 30 %) поиск новых месторождений и залежей смещается в сторону нестандартных геологических условий их залегания. Это, в свою очередь, требует разработки новых методик и технологий освоения таких ресурсов, построения моделей углеводородных систем и конкретных залежей, отражающих нестандартные условия их залегания и строения, а также усложнение поискового процесса. Поэтому определение рациональных методических подходов к прогнозированию, поискам и разведке залежей углеводородов представляет собой актуальную научную и прикладную задачу. Комплексный анализ геолого-геофизических характеристик объектов по материалам современной сейсморазведки и бурения обеспечивает картирование геофизическими методами сложнопостроенных ловушек и более точную оценку прогнозируемых ресурсов и запасов обнаруженных залежей. Комплексирование и анализ материалов геолого-геофизических исследований с применением прогрессивных методик и технологий позволяют значительно расширить нефтегазовые перспективы, оптимизировать процессы поисков продуктивных ловушек и повысить эффективность геологоразведочных работ за счет рисков снижения непродуктивных скважин. В статье авторы рассмотрели варианты прогноза нефтегазоносности и дали рекомендации поисков залежей углеводородов с применением современных методов и технологий интерпретации геолого-геофизических данных. Объектами исследований являлись терригенные и карбонатные природные резервуары северо-восточной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, включая шельф Печорского моря, Ижма-Печорской и Хорейверской впадин, расположенных в разных структурно-тектонических зонах. Анализ обширной геологической информации показал, что на этих площадях есть все необходимые условия существования уникальных геологических объектов и возможность открытия в них нефтегазовых залежей.

Тимано-печорская нефтегазоносная провинция, залежь углеводородов, ресурсы, коллектор, флюидоупор, сейсморазведка, скважина

Короткий адрес: https://sciup.org/140296154

IDR: 140296154 | УДК: 622.276 | DOI: 10.17073/2500-0632-2022-04-07

Текст обзорной статьи Новые технологии прогноза и поисков залежей углеводородов с целью повышения эффективности геологоразведочных работ в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция является уникальной по сложности и многообразию геологических объектов и условиям их образования. Нефтегазоносность установлена почти повсеместно и по всему разрезу осадочного чехла – от ордовикских до мезозойских отложений включительно.

К основным направлениям в настоящее время поисков новых месторождений относятся:

-

а) по нефти :

– среднеордовикско-нижнедевонский нефтегазоносный комплекс с широким развитием неантиклинальных, структурно-стратиграфических, литологических, эрозионных ловушек в пределах

2022;7(4):274–286

Большеземельского палеосвода, Денисовского прогиба, шельф Печорского моря;

– пермско-триасовый терригенный нефтегазоносный комплекс с широким развитием литологических ловушек дельтового генезиса в пределах северной части Тимано-Печорской провинции и ее арктическом продолжении;

– визейско-нижнепермский нефтегазоносный комплекс с биогермными, рифогенными и биостромными ловушками на всей территории Тимано-Печор-ской провинции и его арктическом продолжении;

-

б) по газу :

-

– главным объектом поисков является Преду-ральский краевой прогиб с широким развитием крупных структурно-тектонических ловушек в центральной и внутренней зоне прогиба;

-

– новым нетрадиционным направлением могут быть миогеосинклинальные зоны, скрытые под передовыми складками Урала [1].

Эти направления послужили основой для исследований и написания настоящей статьи. На трех примерах авторы представили алгоритм прогноза и поисков залежей углеводородов с применением современных методов и технологий интерпретации геолого-геофизических данных.

В процессе работ проанализировано и интерпретировано более 200 скважин, 30 тыс. пог. км сейсморазведки методом общей глубинной точки (МОГТ) – 2D, 900 км 2 – 3D.

Обработка использованных данных и соответствующие графические построения проводились с помощью современных геолого - математических и графических программных продуктов: Kingdom Suite фирмы SMT, Petrel (Shlumberger), IESX (Shlumberger Sparc GeoFrame), Paradigm Geophysical (Probe и Vanguard), Excel, CorelDRAW.

Результаты исследований

Пример 1. Применение историко-генетического метода для прогноза ловушек и залежей углеводородов

Оценка перспектив нефтегазоносности территории на основании историко-генетического метода лежит в основе практически всех технологий прогнозирования нефтегазоносности недр и широко используется как в России, так и в зарубежных странах. В развитие метода большой вклад внесли такие известные ученые, как А. П. Афанасенков, Л. И. Богородский, Л. Н. Болдушевский, И. П. Варламов, Г. Д. Гинзбург, А. И. Данюшевский, С. В. Ершов, Н. С. Ким, А. Э. Конторович, В. А. Конторович, Роберт Лоукс, Джон Долсен, Стефан М. Люти и др. Огромную роль сыграло применение историко-генетического метода в открытии и разработке таких месторождений, как Заполярное, Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Мессояхское, Солёнинское, Южно-Солё-нинское, Пеляткинское, Ушаковское, Дерябинское, Ванкорская группа, Giddings, «Черный гигант» (Восточный Техас) и других месторождений на территориях штатов Техас, Луизианы и Миссисипи [2–4].

В статье авторы на основе изучения различных факторов формирования ловушек и залежей предлагают рассмотреть системный научный подход к историко-генетическому методу для прогноза ловушек и залежей углеводородов, который заключается в анализе событий, повлиявших в пермское и триасовое время на:

-

1) тектоно-динамическое развитие исследуемой территории;

-

2) процессы осадконакопления;

-

3) генерацию и аккумуляцию углеводородов;

-

4) переформирование залежей углеводородов в пермское и более позднее триасово-юрское время.

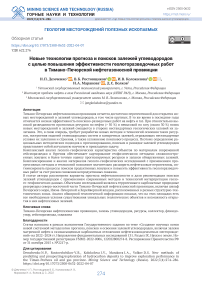

Объект исследования. Северо-восточная часть Тимано-Печорской провинции, терригенные отложения пермского возраста (рис. 1).

Осадконакопление берет начало от основного источника сноса терригенного материала в раннеар-тинское время с Уральского орогена. Развитие орогенных процессов на Урале дало начало обширной регрессии, затем в каждый период времени вплоть до казанско-татарского времени происходила смена обстановок осадконакопления.

В региональном плане в раннеартинское время происходило постепенное замещение карбонатного осадконакопления терригенным, создавались прибрежно-морские обстановки с карбонатно-терригенным осадконакоплением в пределах впадин Пре-дуральского краевого прогиба, в центральной части Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны и Колвинского мегавала шло накопление глубоководных, мелководно-морских осадков и образование органогенных построек. В районе современной Коротаихинской впадины существовали глубоководные обстановки осадконакопления. По мере развития терригенного осадконакопления по площади исследуемых территорий на протяжении пермского времени формируется новый седиментационный бассейн с прибрежно-морскими, дельтовыми и аллювиальными обстановками осадконакопления [5].

На зональном уровне рассматриваются седиментационный и постседиментационный подэтапы образования ловушек прибрежно-морского, руслового и дельтового происхождения в артинско-кунгурское и уфимско-татарское время.

Пермские терригенные отложения в пределах Ко-ротаихинской впадины являются одним из основных объектов для поиска залежей углеводородов. Полученный приток нефти из этих отложений в скважине 1-ВК (Воркутинская) свидетельствует об их высокой перспективности.

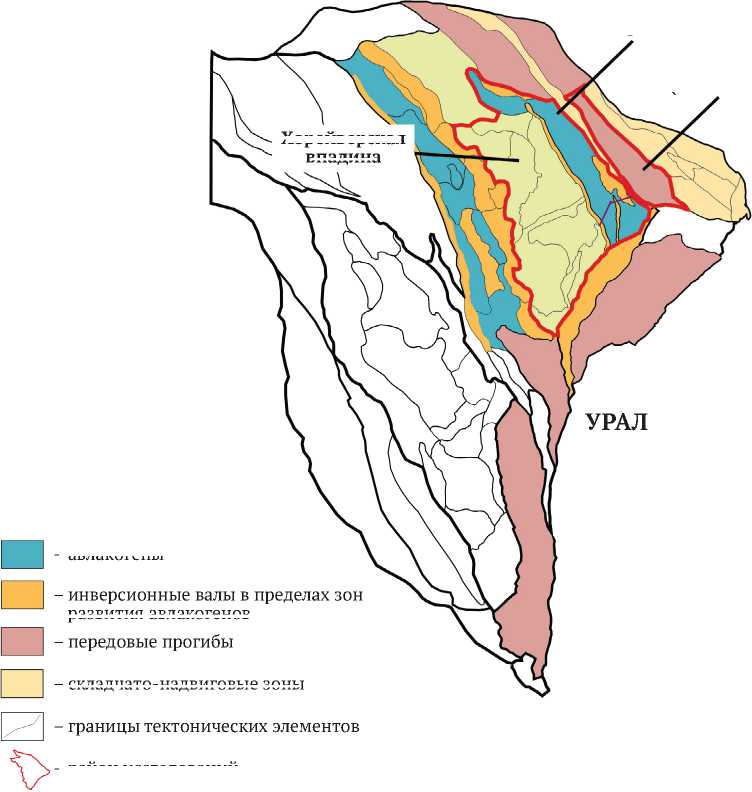

В исследуемой части Коротаихинской впадины временные разрезы в интервале, заключенном между отражающими горизонтами (ОГ) I-II и A-I, по волновой картине характеризуются клиноформной записью, которая отождествляется с формированием предположительно дельтовых пермских отложений (рис. 2).

Пермский терригенный клиноформный комплекс представляет собой систему проградационных клиноформ – циклитов, сформировавшихся в регрес- https://mst.misis.ru/

2022;7(4):274–286

сивную фазу пермского этапа эволюции бассейна, и связан с завершающей орогенной стадией герцин-ско-раннекиммерийского цикла.

Для исследования клиноформного комплекса были привлечены шесть скважин: 2-Западно-Корота-ихинская, 1-, 2-Рифовые, 1-Воркутинская (ВК), 1-Хав-дейская, 15-Лабогейская. Скважинная информация по ним неполная, отсутствуют в пермской части разреза данные: каротажа потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) – в скважине 2-Западно-Коротаи-хинская; акустического каротажа (АК) – в скважинах 1-Хавдейская, 1-ВК; НГК – в скважинах 1-Хавдейская, 1-ВК. На качестве имеющихся материалов геофизических исследований скважин отразились большие интервалы исследования и большой промежуток времени с момента вскрытия разреза до проведения промыслово-геофизических исследований. Недостаточное количество кернового материала также затрудняет проведение фациально-палеогеографического анализа этих отложений.

В связи с отсутствием в Тимано-Печорской провинции аналогов залежей в пермских клиноформных отложениях для выделения в них перспективных объектов использованы методика и поисковые критерии, выработанные по результатам исследований клиноформных отложений Западной Сибири.

Клиноформный комплекс характеризуется сложным строением, что проявляется в изменчивости отражений от профиля к профилю, сложных взаимоотношений отражений в области шельфа, склона и его подножья, в изменчивости клиноформ по простиранию, проявляющейся в обособлении локально развитых зон увеличенных мощностей – депоцентров.

Наличие депоцентров указывает на существование питающего каньона, по которому объем привнесённого осадочного материала был более значительный по сравнению с периферией, а их конфигурация и простирание – на различную интенсивность их переработки и перемещения течениями вдоль склона.

В пределах депоцентра клиноформы, образованной ОГ Р-XIV и P-XIII, пробурена 2-Западно-Корота-ихинская скважина (рис. 3). По керну (долбления 4–7, интервал 2355,2–2416,3 м) разрез сложен в основном переслаиванием алевролитов, плотных, крепких и аргиллитов песчанистых с прослоями песчаников.

Сигмоидная сейсмическая граница Р-XIV, облекающая данную клиноформу, выражена уверенно и четко. По геофизическим исследованиям скважин с этим

– авлакогены

– жёсткие блоки фундамента

развития авлакогенов

– складчато-надвиговые зоны

Хорейверская впадина

Коротаихинская впадина (Лабогейская моноклиналь)

Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая зона

– район исследований

– линия профильного разреза

Рис. 1. Обзорная карта исследуемой площади (составила И. А. Маракова)

Условные обозначения

2022;7(4):274–286

отражением отождествляется кровля пласта песчаника (2323–2334 м). Об емкостных свойствах выделенного песчаника и его характере насыщения судить сложно, так как этот интервал характеризуется неполным комплексом геофизических исследований скважин, отсутствием керна и испытания в скважинах.

В пределах этой клиноформы в скважине отмечается наличие пластов песчаника небольшой мощности (интервал 2362–2376,4 м), насыщенных по редким порам битумоподобной вязкой нефтью.

Согласно расчетам Коми НЦ УрО РАН (Коми Научный Центр Уральское отделение Российской академии наук) [6] и ВНИГРИ (Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт) [7] в табл. 1 представлены масштабы эмиграции из нефтематеринских горизонтов Тима-но-Печорского седиментационного бассейна (ТПСБ) и распределение объемов эмиграции жидких и газообразных углеводородов по отложениям пермского возраста в Коротаихинской впадине.

Сейсмическая палеореконструкция на кровлю нижнепермских карбонатов

Рис. 2. Модель формирования проградационного комплекса (по материалам ОАО «Севергеофизика»)

2022;7(4):274–286

Масштабы эмиграции углеводородов в Ко-ротаихинской впадине были настолько велики, что даже при крайне низких коэффициентах сохранности углеводородов ожидается сохранение значительных ресурсов нефти и газа. Перспективы нефтегазоносности изучаемых отложений пермского возраста в Коротаихинской впадине подтверждаются и по результатам бассейнового моделирования [8].

В пределах Лабогейской моноклинали, Вашут-кина-Талотинского надвига прогнозируется крупная зона нефтенакопления, далее простирающаяся в Са-рембой-Леккейягинскую зону в стратиграфическом диапазоне от верхнего девона до триаса. Подтверждением этому являются многочисленные проявления из отложений пермского возраста, битумонасыщение и примазки бурой окисленной нефти по керну из интервалов девонского и пермского возрастов.

C

20187-02

20890-02

Ундаформная зона

Ю

20892-04рс

20890-01

20891-07

Градация фаций по амплитуде 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

20186-11 ---_

20891-06

20184-13 20891-°5

,1)20186-1

4.0

4.5

5.0

5.5

2О891-о/О186-°9-

Фондоформная зона

6.0

6.5

7.0

20184-12-

20184-11 .

20184-10

20186-08 \

20891-02 '

20186-07

20891-01

Линия основания палеосклона

-

-I----1 Граница предполагаемого литологического замещения (штрихи направлены

в сторону распространения глинисто-алевритистых образований)

Линия сейсмического профиля, пикеты

40 Изолинии временной мощности (мс) между ОГ Р-XIII и Р-XIV прослеженными в клиноморфном комплексе терригенных отложений пермского возраста

Рис. 3. Карта сейсмических фаций (по материалам ОАО «Севергеофизика)

Таблица 1

Масштабы эмиграции из нефтематеринских горизонтов ТПСБ и распределение объемов эмиграции жидких и газообразных углеводородов Коротаихинской впадины

2022;7(4):274–286

Выводы. Результаты динамического анализа сигмоидных сейсмических границ (карты сейсмофаций), облекающих клиноформы, позволили наметить три возможные литологически ограниченные ловушки, одна из которых расположена в фондоформной подзоне, вторая – в шельфовой и клиноформной подзоне, третья – в шельфовой подзоне.

Для выделения литологически ограниченной ловушки, образованной в шельфовой и клиноформной подзоне, привлекались данные по скважине 2-Запад-но-Коротаихинская, в которой пласт песчаника из интервала 2323–2334 м отождествляется с отражающим горизонтом Р-X IV. Размеры данной ловушки составляют 24×10 км.

Третья литологически ограниченная ловушка в шельфовой подзоне выделена по аналогии с ловушкой по отражающему горизонту Р-XIV.

С целью изучения фациальных особенностей и перспектив нефтегазоносности клиноформного сейсмокомплекса необходимо пробурить три скважины. Этот профиль из трех скважин позволит получить принципиально новые данные о строении клиноформ и закартировать в будущем зону возможно нефтенасыщенных коллекторов, связанных с бровкой шельфа, и установленных по каротажу в скважине 2-Запад-но-Коротаихинская.

Извлекаемые ресурсы по объекту в пределах исследуемой площади по кат. Дл оценены в 18 213 тыс. т извлекаемых и повышают перспективы исследуемой площади на 30 %.

Пример 2. Применение результатов динамического анализа материалов МОГТ-3D при прогнозе зон распространения коллекторов на малоизученных бурением площадях

Объекты исследования. Участки, расположенные в пределах сочленения Варандей-Адзьвинской структурной зоны и Хорейверской впадины (северо-восточная часть шельфа Печорского моря). На объектах исследования (участки А и В) выполнена съемка МОГТ-3D в объеме 600 км 2 и пробурены скважины А-1 и В-1, вскрывшие отложения нижнего силура и карбона соответственно.

Перспективные отложения. Верхнепермские терригенные пласты казанско-татарского яруса, верх-некаменноугольно-нижнепермские карбонатные пласты ассельско-сакмарского яруса и силурийские карбонатные. Нефтегазоносность этих отложений доказана на многих месторождениях Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна и подтверждается притоками углеводородов скважин А-1 и В-1 на площади работ.

Для оценки выявленных перспектив фильтрационно-емкостных свойств в зоне коллекторов и содержания углеводородов выполнены следующие исследования:

-

1. Комплексный анализ скважинных данных (геофизические исследования скважин, результаты испытаний, опробования, бурения).

-

2. Обзор петрофизических свойств горных пород (поиск корреляционных зависимостей между атрибутами и петрофизическими параметрами).

-

3. Структурная интерпретация: корреляция отражающих горизонтов, выделение дизъюнктивных нарушений, построение карт изохрон, выделение аномалий сейсмической записи.

-

4. Выполнение атрибутного анализа для прогноза зон развития высокоемких коллекторов в целевых интервалах разреза [9, 10].

Изменение петрофизических свойств горных пород, характера их насыщения и литологического состава находит отражение как в фактическом материале (керн, шлам, шлифы), так и в кривых данных геофизических исследований скважин. Комплексный анализ скважинной информации (А-1, В-1) не позволяет уверенно разделить облако точек коллектора и неколлектора, а также выявить надежные корреляционные зависимости упругих и петрофизических свойств горных пород с целью распространения фильтрационно-емкостных свойств в межскважинном пространстве по причине ограниченного набора данных геофизических исследований скважин.

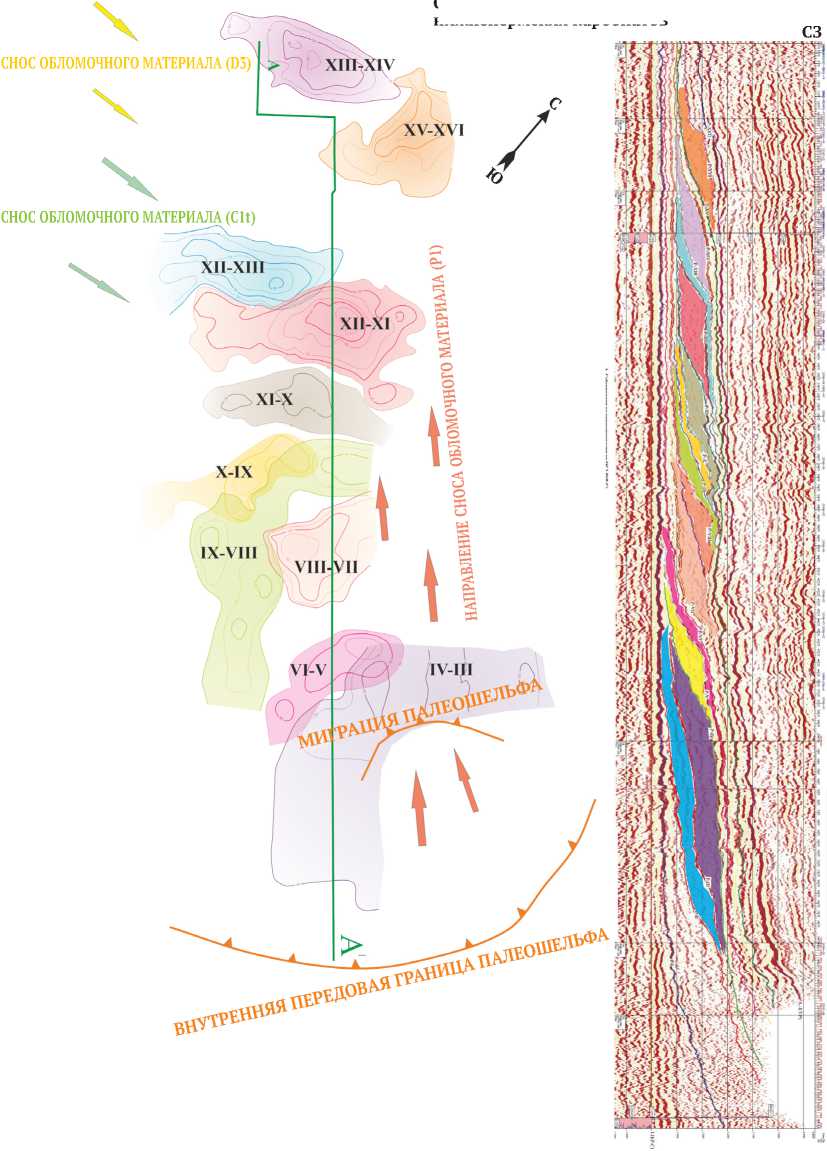

Ввиду малой изученности площади бурением дополнительно рассмотрены случаи изменения объема порового пространства терригенных отложений верхней перми по результатам петроупругого моделирования на основе уравнений Гассмана (рис. 4). В качестве априорной информации использованы средние значения коэффициентов пористости Харьягинского ( K п = 26 %) и Лемьюского ( K п = 21 %) месторождений-аналогов, разрабатываемых на суше. Установлено, что при случае нахождения коллектора с пористостью 21 % точки коллектора и неколлектора продолжают перекрываться, при значениях пористости порядка 26 % – слабо проявляется отличие между коллектором и не- коллектором в поле акустического импеданса.

Следовательно, на площади возможно наличие зон распространения коллекторов с предполагаемыми по моделированию значениями пористости, но в поле упругих параметров они с большой вероятностью не проявятся («пропуск цели»).

Хаотичность распределения точек коллектора и неколлектора на кросс-плотах в перспективных интервалах карбонатной части разреза обусловлена недостатком площадных скважинных данных и сложностью строения коллектора, что не позволяет качественно выполнить моделирование и оценить возможность прогноза свойств горных пород в межскважинном пространстве.

В данном случае по результатам комплексного анализа скважинных данных невозможно выполнение количественного прогноза фильтрационно-емкостных свойств в межскважинном пространстве по имеющимся материалам динамического анализа сейсмических данных МОГТ-3D. Здесь применима только методика качественной интерпретации с использованием атрибутов волнового поля, где результаты акустической инверсии являются дополнительным атрибутом, характеризующим акустическую жесткость пласта.

Использование методики атрибутного анализа позволяет выделить и проследить некоторые аномалии, отождествляемые с геологическими объектами, https://mst.misis.ru/

2022;7(4):274–286

которые потенциально могут быть ловушками углеводородов на изучаемых площадях. Дополнительное применение метода аналогии и априорной геологической информации даёт возможность выполнить обобщенную интерпретацию выделенных сейсмофа-циальных единиц, которые имеют подтверждение на сейсмических разрезах.

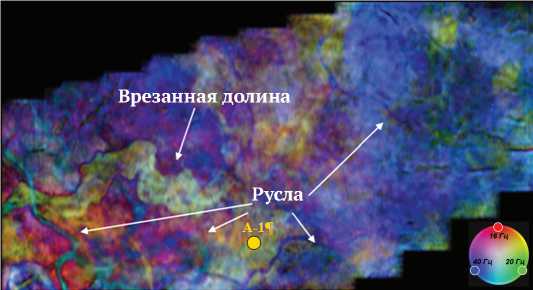

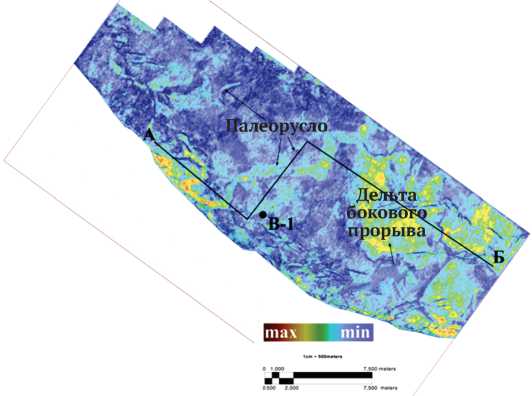

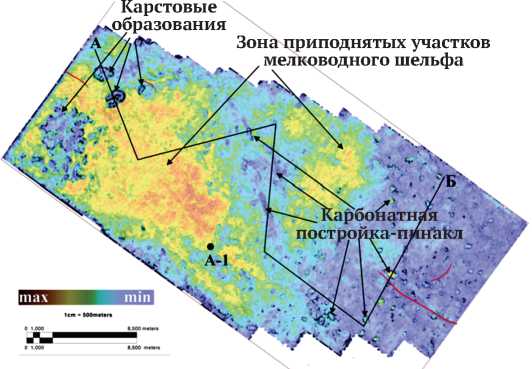

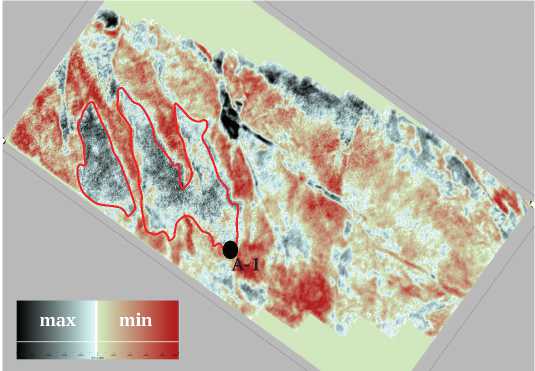

Результаты динамического анализа сейсмических данных МОГТ-3D приведены на рис. 5. Установлено:

в верхнепермском интервале разреза – система разветвленных русловых тел северо-восточного простирания. Выявлена аллювиальная долина северо-западного простирания, сформированная на рубеже пермского и триасового периодов на площади А. Установлена русловая природа продуктивного песчаного пласта площади В и закартирована область его распространения;

в верхнекаменноугольно-нижнепермском интервале разреза – границы распространения карбонатной платформы с органогенными постройками типа «пинакл», выявлены зоны карстования;

в интервале силурийских отложений – выделены аномалии типа «палеоврез», сформировавшиеся в раннедевонское время, разрывные нарушения и зоны срезания продуктивного горизонта. Ниже по разрезу обнаружен продуктивный объект (получен непромышленный приток нефти), интерпретируемый как органогенная постройка. Объект расположен в приподнятом блоке, что достаточно характерно с геологической точки зрения для развития карбонатных построек в подобных условиях.

Выводы. Полученные результаты позволили иначе оценить перспективы площади. Построены детальные структурно-тектонические модели перспективных отложений, выполнен качественный прогноз зон с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами, выделены дополнительные объекты поисков залежей углеводородов, ресурсная база объекта увеличена вдвое, снижен риск бурения пустых скважин. Это доказывает эффективность применения динамического анализа на всех этапах геологоразведочных работ.

Рис. 4. Результаты петроупругого моделирования на примере верхнепермских терригенных отложений. Промоделированы случаи возможных значений пористости в коллекторе согласно априорной информации с месторождений-аналогов

2022;7(4):274–286

Пример 3. Способ прогноза подсчетных параметров залежей углеводородов, позволяющий повысить геологическую эффективность картирования эффективных нефтегазонасыщенных толщин и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов

Как правило, для количественного прогноза подсчетных параметров залежей углеводородов строятся карты фильтрационно-емкостных свойств пласта и карты общих и эффективных нефтегазонасыщенных толщин. Карты, построенные с минимальными погрешностями, позволяют специалистам определять оптимальное местоположение скважин в наилучших коллекторах с максимальными эффективными толщинами, минимизируя тем самым риски бурения.

Стандартный алгоритм построения карт описан во многих учебных пособиях, и реализован в мно- гочисленных программных средствах. Входными данными являются результаты интерпретации геофизических исследований скважин (ГИС), исследований отобранного керна, испытаний и опробований пластов на продуктивность. В межскважинном пространстве положение коллектора, распределение ФЕС и толщины пласта определяются по данным сейсморазведки [11].

Авторы предлагают новый подход к прогнозированию высокодебитных залежей УВ. Анализ как российских, так и зарубежных литературных данных, показал, что именно такой метод пока широко не применяется в нефтегазогеологической и научной среде.

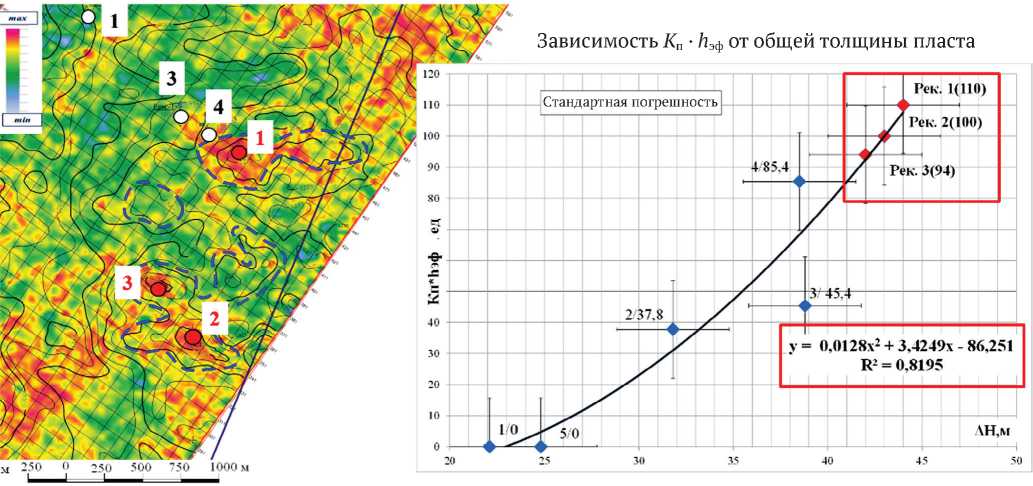

В рамках представляемой методики прогноз параметров залежи УВ проводился с использованием параметров коллекторов: эффективная толщина и произведение эффективной толщины на коэффициент пористости h э ф , K п · h э ф , значения общей толщины перспективного пласта Δ Н .

a

б

в

г

Рис. 5. Карта атрибута:

а – спектральной декомпозиции в интервале кровли вехнепермских отложений (площадь А);

б – RMS (среднеквадратические амплитуды)-амплитуды в интервале верхнепермского пласта коллектора (площадь В); в – комплексного атрибута RMS-амплитуды и когерентности в нижнепермском интервале разреза (площадь А);

г – горизонтального среза амплитуд в нижнесилурийском интервале разреза (площадь А)

2022;7(4):274–286

Первоначально по результатам интерпретации данных геофизических исследований скважин определяются значения параметров коллекторов. Далее строятся регрессионные зависимости: h э ф от Δ Н , K п · h эф от Δ Н . В результате получаем уравнение, которое используется для построения карт эффективных толщин и прогнозных карт коллекторов. Тип графика – линейный или полиномиальный – выбирается в зависимости от значения коэффициента корреляции R 2 , определяющего точность построений. При удовлетворительном согласовании входных параметров он должен быть не ниже 0,5. Значение R 2 зависит от качества и количества входной информации (скважины, данные ГИС). Чем выше значение R 2 , тем выше качество построений и прогноза.

Основным критерием выбора точки рекомендуемой скважины на прогнозных картах параметров коллекторов будут являться максимальные значения коэффициентов пористости K п и эффективных нефтегазонасыщенных толщин h э ф пластов - коллекторов. Рассмотрим пример.

Ермоловский участок недр расположен в центральной части Ижма - Печорской впадины в пределах Ле-мьюской ступени в старом добычном районе с развитой инфраструктурой. На площади по материалам пробуренных ранее скважин залежей нефти или газа установлено не было. Однако результаты переинтерпретации старого каротажа, новые данные геофизических исследований скважин по скв. 1-Ермоловская, данные сейсмики МОГТ-2D послужили основанием для проведения здесь детальных работ, а именно сейсморазведки МОГТ-3D. На основании полученных материалов сейсморазведочных работ МОГТ-3D подготовлены и сданы в бурение две структуры – Седьвожская и Восточ-но-Седьвожская, выбраны точки заложения скважин.

Для определения очередности бурения выполнен количественный прогноз параметров прогнозируемых залежей нефти (рис. 6). На графиках и картах, характеризующих зависимость эффективной нефтенасыщенной толщины h э ф и произведений значений эффективной нефтенасыщенной толщины на значения пористости K п · h э ф от общей толщины пласта Н , точка рекомендуемой скважины 1 занимает наивысшее положение и характеризуется максимальными значениями. Тип графика – полиномиальный. Коэффициент корреляции равен 0,852, что говорит о высокой точности выполненного прогноза.

Выводы. Предложенный авторами способ прогноза параметров залежей УВ позволит определять максимумы эффективных нефтегазонасыщенных толщин в пределах закартированных ловушек.

Максимальные значения коэффициентов пористости K п и эффективных нефтегазонасыщенных толщин h э ф пластов-коллекторов в экранируемом объеме – признак высокодебитных залежей углеводородов. Если учесть данный факт – применение предложенных регрессионных зависимостей при прогнозе открытия залежей УВ позволит размещать скважины непосредственно в максимумы значений, повышая эффективность бурения.

К сожалению, к настоящему времени скважины на участке не пробурены. Однако эффективность применения предложенного методического подхода доказана на Северо-Хоседаюском и Северо-Мукерка-мыльском месторождениях нефти, где были пробурены скважины с дебитом более 100 т/сут и получен продукт в серпуховских карбонатах нижнего карбона и нюмылгско-зеленецких рифогенных отложениях верхнего девона.

Карта K п · h эф с точками рекомендуемых скважин

Рис. 6. Пример количественного прогноза ФЕС коллектора. Пласт Ф5 (D3up). Ермоловская площадь (по материалам Института проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН))

2022;7(4):274–286

Заключение

Предложенный научный подход к историко-генетическому методу для прогноза ловушек и залежей углеводородов позволил наметить три возможные литологически ограниченные ловушки, тем самым увеличив перспективы нефтегазоносности площади, и скорректировать дальнейшую программу геологоразведочных работ.

Результаты динамического анализа, широко используемого в отечественной и зарубежной практике на разбуренных площадях и месторождениях, подтвердили целесообразность его применения на малоизученных бурением или выведенных из бурения структур и поиска пропущенных залежей.

Значения параметров залежи hэф, Kп · hэф, определяемые по результатам интерпретации данных геофизических исследований скважин, и их регрессионные зависимости (hэф от ΔН, Kп · hэф от ΔН) являются ключом к построению прогнозных карт эффективных нефтегазонасыщенных толщин и высокоемких кол- лекторов и их количественному прогнозу. Эти карты позволяют в дальнейшем размещать скважины непосредственно в максимумы значений, повышая эффективность бурения.

Представленные технологии выделения нефтегазоперспективных ловушек и прогноза подсчетных параметров залежей углеводородов позволят специалистам обеспечить кондиционность подготовки поисковых объектов и тем самым повысить качество планирования и эффективность геологоразведочных работ за счет снижения количества бурения непродуктивных скважин. Это повысит точность оценки ресурсов и запасов прогнозируемых и обнаруженных залежей.

Применение представленных методических подходов прогноза и поисков залежей углеводородов может стать весомым дополнением на любом этапе геоло горазведочного процесса в пределах Тимано-Печор-ской нефтегазоносной провинции и в других нефтегазоносных регионах страны.

2022;7(4):274–286

Список литературы Новые технологии прогноза и поисков залежей углеводородов с целью повышения эффективности геологоразведочных работ в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

- Ростовщиков В. Б., Маракова И. А., Колоколова И. В. Перспективы открытия новых месторождений углеводородов в Тимано-Печорской провинции. В: Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т. III. Сыктывкар: Инст. Геологии Коми НЦ УрО РАН; 2019. С. 142-149. URL: https://geo.komisc.ru/science_results/scientificpublication/proceedingofmeetings/meetings/2019-2/714-xvii-geologicheskij-s-ezd-tom-iii

- Dolson J., He Zh., Horn B. W. Advances and perspectives on stratigraphic trap exploration - making the subtle trap obvious. Search and Discovery. 2018:60054. URL: http://www.searchanddiscovery.com/documents/2018/60054dolson/ndx_dolson.pdf

- Luthi S. Petroleum geology. AES/TA 3820. Delft University of Technology. 2019. URL: https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/PGeo_L6_Petroleum_Geology_-Lecture_6_08.pdf

- Pearson K. Geologic models and evaluation of undiscovered conventional and continuous oil and gas resources - Upper Cretaceous Austin Chalk, U.S. Gulf Coast. Scientific investigations report 2012-5159. Reston, Virginia; 2012. URL: https://pubs.usgs.gov/sir/2012/5159/SIR12-5159.pdf

- Грунис Е. Б., Маракова И. А., Ростовщиков В. Б. Особенности строения, условия формирования пермского терригенного комплекса, этапы образования неантиклинальных ловушек в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции. Геология нефти и газа. 2017;(1):13-25. URL: https://8ff66ccb-790d-4b70-8dd3-4f77ad779bb5.filesusr.com/ugd/19d8ab_a0fe6e3389724158b59db91f51e2b936.pdf

- Маракова И. А., Ростовщиков В. Б. Модель формирования дельтовых нижнепермских отложений на внешнем борту Коротаихинской впадины в связи с нефтегазоносностью. В: Сборник материалов международного семинара «Рассохинские чтения». 4-5 февраля 2016 г. В 2 ч. Ч. 1. Под ред. Н. Д. Цхадая. Ухта: УГТУ; 2016. С. 54-59.

- Анищенко Л. А., Клименко С. С., Рябинкина Н. Н. и др. Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба. Монография. СПб.: Наука; 2004. 214 с.

- Прищепа О. М., Баженова Т. К., Богацкий В. И. Нефтегазоносные системы Тимано-Печорского осадочного бассейна (включая акваториальную печороморскую часть). Геология и геофизика. 2011;52(8):1129-1150. URL: https://www.sibran.ru/upload/iblock/364/364210d589f86d7b2df9de540a3f9777.pdf

- Volkov R. P., Volkov D. S., Kozhevnikov G. S. From qualitative interpretation to quantitative analysis: prediction of properties of geological bodies by using the spectral decomposition attribute - case study of Achimov turbidity system in West-Siberia. In: the SPE Russian Petroleum Technology Conference. Virtual, October 2020. SPE-202030-MS. https://doi.org/10.2118/202030-MS

- Partyka G. A., Gridley J., Lopez J. Interpretational applications of spectral decomposition in reservoir characterization. The Leading Edge. 1999;18(3):353-360. https://doi.org/10.1190/1.1438295

- Колоколова И. В., Попова М. Н. Новые критерии выделения и прогноза перспективных природных резервуаров углеводородов по данным геофизических методов. Экспозиция Нефть Газ. 2020;(5):26-33. https://doi.org/10.24411/2076-6785-2020-10096