Новые возможности остеосинтеза дистального отдела плечевой кости

Автор: Квасов Д.В., Солод Э.И., Бекшоков К.К.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Переломы дистального отдела плечевой кости (ДОПК) составляют около 0,5-2,5% от всех переломов костей скелета, 15% - от всех переломов плечевой кости, около 30% - переломов локтевого сустава и 7,8-24% - от всех переломов верхней конечности. При этом на внутрисуставные переломы ДОПК приходится 10-24% от всех внутрисуставных переломов. Сложности лечения пациентов с переломами данной локализации обусловлены сложной анатомией и биомеханикой данной области, предрасположенностью локтевого сустава к развитию посттравматических контрактур и гетеротопических оссификатов, а также высокими требованиями пациентов к результатам реабилитационного лечения. Одним из методов оперативного лечения переломов ДОПК, позволяющий восстановить анатомию данного сегмента и обеспечивающий хороший функциональный результат, является подкожный субфасциальный остеосинтез. Немаловажным достоинством данного метода является то, что при его использовании сведена к минимуму травматизация сосудисто-нервных структур, так как доступ осуществляется через анатомически безопасные зоны.Цель: на основании собственного опыта оперативного лечения пациентов с переломами дистального отдела ДОПК показать преимущества подкожного субфасциального остеосинтеза для улучшения результатов лечения данной категории пациентов.Материалы и методы: под наблюдением находилось 74 больных с переломами околосуставной дистальной части плечевой кости. Оперативное лечение проводилось в условиях Тульской областной клинической больницы. Возраст пациентов находился в диапазоне от 18 до 73 лет. Операции проводились в течение 1-3 недель после получения травмы. Метод подкожно-субфасциального остеосинтеза был применен у 10 пациентов.Результаты и выводы: подкожно-субфасциальный остеосинтез относится к миниинвазивным методикам оперативного лечения переломов и соответствует современным тенденциям в травматологии и ортопедии, так как обеспечивает стабильную фиксацию отломков при переломах нижней трети плеча и минимизирует травматизацию мягких тканей и сосудисто-нервных структур

Переломы дистального отдела плечевой кости, внутрисуставные переломы, остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/140307882

IDR: 140307882 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_3_58

Текст научной статьи Новые возможности остеосинтеза дистального отдела плечевой кости

Лечение пациентов с переломами ДОПК по-прежнему является актуальной проблемой современной травматологии и ортопедии [1–5]. Отдельной составной частью данной проблемы являются околосуставные переломы нижней трети плечевой кости [6; 7]. Как отечественные, так и зарубежные исследователи сходятся во мнении необходимости оперативного лечения переломов данной локализации, так как консервативное лечение не гарантирует получения хороших клинико-рентгенологических результатов и зачастую не обеспечивает хороших функциональных результатов лечения [8–12].

Оперативное лечение переломов ДОПК является предпочтительным способом лечения на современном этапе технического развития. Данное лечение базируется на принципах, предложенных группой AO/ASIF [13]. Практикующий травматолог-ортопед, столкнувшись в своей практике с переломами ДОПК, должен помнить, что лечение переломов данной локализации должно быть направлено на восстановление первичной анатомии поврежденного сегмента, причем оценку восстановления функции можно произвести в рамках, рекомендуемых Morrey B.F. [14–16].

Доминирующими способами оперативного лечения в настоящее время являются способы, предусматривающие открытую репозицию и выполнение накостного остеосинтеза [13]. Особую категорию методов оперативного лечения занимают способы внешней фиксации, предложенные Г.А. Илизаровым [17; 18].

Разнообразие конструкций, применяемых для обеспечения стабильности в зоне перелома, необходимость тщательного подбора пластин, винтов, спиц, проволоки, спице-стержневых аппаратов требует уточнения многочисленных аспектов стабильной фиксации фрагментов,

необходимой для ранней мобилизации локтевого сустава [19].

До настоящего времени недостаточно изучены биомеханические проблемы остеосинтеза при околосуставных переломах ДОПК. Дискуссионными являются рекомендации при выборе доступа к локтевому суставу для выполнения стабильно функционального остеосинтеза в зоне ДОПК. Не определена тактика и способы транспозиции n. ulnaris в зависимости от степени повреждения кости и мягкотканых структур. Требуют уточнения многие аспекты предоперационного и послеоперационного ведения больных в зависимости от тяжести повреждения.

Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность дальнейших научных разработок технологий оперативного лечения переломов дистального одела плечевой кости. Особенно важно разработать дифференцированный подход к осуществлению стабильного, функционального остеосинтеза, необходимого для раннего восстановления функции локтевого сустава. Именно эти обстоятельства послужили поводом для выполнения настоящего исследования.

Актуальность упомянутой проблемы заключается в необходимости усовершенствования ряда известных методик остеосинтеза ДОПК и последующего восстановительного лечения. Были оценены варианты остеосинтеза, а также эффективность подкожно-субфасциального доступа. Нарушение правил остеосинтеза внутрисуставных и периартикулярных переломов ДОПК приводит к увеличению послеоперационных осложнений. Особенно опасны повреждения сосудов и нервов, значительно осложняющих проведение реабилитационного периода [20–22]. Вот почему важен поиск минимально инвазивных технологий остеосинтеза при переломах в данной области.

Материалы и методы

Проведен анализ эффективности лечения 74 больных с переломами околосуставной ДОПК. Оперативное лечение проводилось в условиях Тульской ОКБ. Возраст пациентов находился в диапазоне от 18 до 73 лет. Операции проводились в течение 1–3 недель после получения травмы. Миниинвазивный подкожно-субфасциальный остеосинтез был выполнен у 10 пациентов.

При выполнении остеосинтеза нами использовались пластинки LCP, спицы Киршнера и винты.

Приведем клиническое наблюдение

Пациентка У. 44 года, травму получила в результате ДТП (диагноз: оскольчатый перелом левой плечевой кости в нижней трети со смещением отломков).

При поступлении в отделение назначен план обследования: анализы для выполнения анестезиологического пособия, ЭКГ, рентгенограммы грудной клетки, левого плеча (Рис. 1), КТ правого плеча (Рис. 2), консультация терапевта, невролога, анестезиолога-реаниматолога.

Рис. 1. Рентгенограммы левого плеча при поступлении.

Рис. 2. КТ левого плеча.

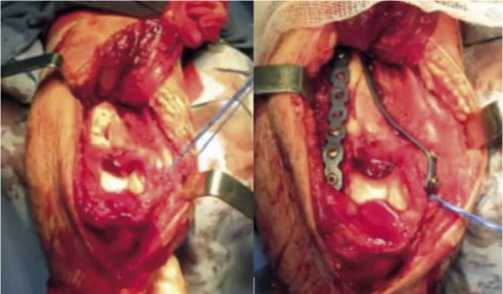

Рис. 3. Этапы операции остеосинтеза плечевой кости метафизарной пластиной.

Операция: открытая репозиция, остеосинтез левой плечевой кости метафизарной титановой пластиной и винтами (Рис. 3).

Описание операции: в положении пациентки лежа на животе произведена трехкратная обработка кожных покровов растворами антисептиков. Предплечье согнуто под углом 900. Выполнен разрез кожи в проекции перелома, выполнена остеотомия локтевого

Рис. 4. Контрольные рентгенограммы после выполнения остеосинтеза левой плечевой кости накостной пластиной и винтами.

Рис. 5. Консолидированный перелом нижней трети левой плечевой кости после металлоостеосинтеза пластиной.

Рис. 6. Рентгенограммы после удаления металлоконструкций.

отростка, тупым путем отсепарированы мягкие ткани, выделена область перелома ДОПК. Выделен локтевой нерв и медиальный надмыщелок плечевой кости. В метафизарной зоне выделены 3 крупных костных отломка. Произведена периневральная новокаинизация лучевого нерва.

Отломки левой плечевой кости репонированы. Произведена межфрагментарная временная фиксация спицами и винтами. На плечевой кости размещена медиальная дистальная пластина LCP. Костные фрагменты фиксированы через пластину винтами. Выполнен остеосинтез левого локтевого отростка по Веберу. Локтевой нерв окутан мягкотканой прослойкой.

На следующий день после выполнения операции была выполнена контрольная рентгенография левой плечевой кости в 2-х проекциях (Рис. 4).

ЛФК для локтевого сустава и мышц проводилась с первого дня после операции. На контрольной рентгенограмме, сделанной через 1 год после операции (Рис. 5) видны признаки консолидации перелома нижней трети левой плечевой кости.

Через 2 года после операции металлоконструкции были удалены (Рис. 6). Отмечается полный объем движений в локтевом суставе (Рис. 7).

Миниинвазивный субфасциальный остеосинтез плечевой кости

Описание операции: в ходе операции под контролем ЭОПа осуществляли закрытую репозицию. «Технологические окна» формировали из проксимального и дистального доступов. Провизорную фиксацию осуществляли спицами Киршнера. Субфасциально формировали канал для установки и фиксации накостной пластины. Под контролем ЭОПа на плечевую кость в её дистальной трети укладывали пластину и фиксировали винтами.

Результаты

В процессе динамического наблюдения за оперированными пациентами нами были выделены три периода: ранний послеоперационный – до 10 суток после операции, среднесрочный – через 6 месяцев после операции и отдаленный – через год и более.

Рис. 7. Объём движений в локтевом суставе в полном объеме.

Табл. 1. Функциональный результат после оперативного лечения по шкале MEPS

|

отличный результат |

хороший результат |

удовлетворительный результат |

|

25 пациента (58%) |

13 пациентов (30%) |

5 пациентов (12%) |

Табл. 2. Функциональный результат после оперативного лечения по шкале MEPS

|

отличный результат |

хороший результат |

удовлетворительный результат |

плохой результат |

|

2 пациента (5,4%) |

8 пациентов (21,62%) |

25 пациентов (67,56%) |

2 пациента (5,4%); |

Отличные результаты лечения с использованием миниинвазивного остеосинтеза получены у 25 пациентов, хорошие – у 13 пациентов, удовлетворительные – у 5. Отличные и хорошие результаты функционального лечения были достигнуты в 88% случаев, остальные – удовлетворительные.

Оценка результатов по шкале MEPS у наших пациентов представлена на таблице 1.

Оценка результатов по шкале MEPS у пациентов с оперативным лечением переломов по методике с рассечением трицепса представлена в таблице 2.

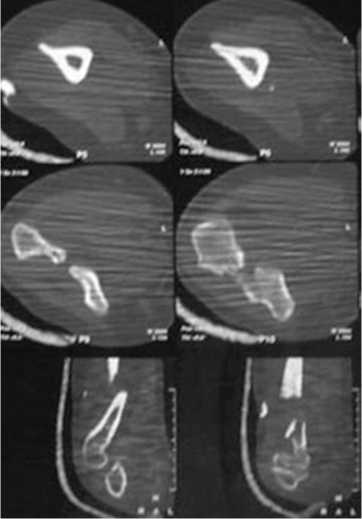

Клиническое наблюдение : пациентка Б. 36 лет, травма бытовая в результате падения с высоты 3-х метров с упором на правый локтевой сустав, обратилась в приемное отделение спустя 7 часов с момента получения травмы. Госпитализирована в стационар с оскольчатым закрытым

Рис. 8. Оскольчатый перелом нижней трети диафиза, перелом мыщелков правой плечевой кости.

переломом нижней трети правой плечевой кости со смещением отломков, множественными ссадинами правого предплечья осложненный фликтенами в области правого локтевого сустава (Рис. 8). При поступлении выполнена КТ (Рис. 9). На КТ визуализируется перелом диафиза плечевой кости в нижней трети. Больному произведена первичная хирургическая обработка ран, вскрытие фликтен области правого локтевого сустава и предплечья, ввиду развития компартмент-синдрома больному выполнена стабилизация перелома спице-стержневым аппаратом внешней фиксации (Рис. 10).

Рис. 9. Компьютерные срезы правого локтевого сустава.

Рис. 10. Стабилизация костных отломков спице-стержневым аппаратом наружной фиксации.

Рис. 11. Вид конечности после выполнения операции.

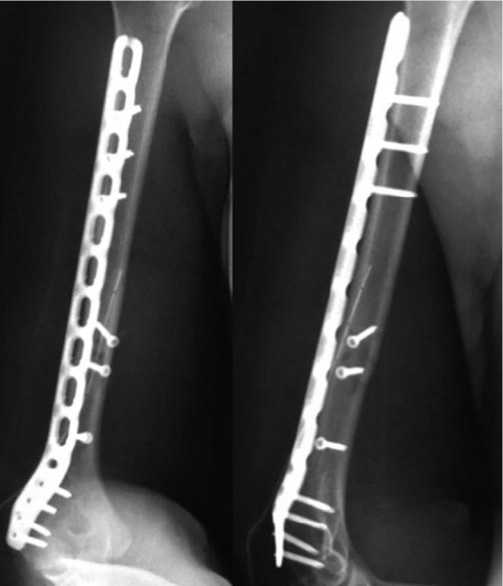

По нормализации локального статуса под интубационным эндотрахеальным наркозом произведен остеосинтез.

Ход операции: произведен оперативный доступ в области надмыщелка плечевой кости. Сформирован туннель вдоль задне-наружной поверхности плечевой кости. В сухожилии трицепса образовано два «технологических окна». Из дистального окна установлена пластина LCP с 10 отверстиями. Осуществлена дополнительная репозиция фрагментов стягивающими винтами. Достигнуто адекватное положение отломков плечевой кости. Рентгенологический контроль осуществлялся с помощью ЭОПа. Пластина LCP фиксирована в дистальной части 4 винтами, а её проксимальная часть – 3 винтами.

Дополнительная иммобилизация верхней конечности в течение 4 недель производилась в съемном ортезе.

Швы сняты на 13-е сутки после операции. В раннем послеоперационном периоде объем упражнений увеличивался спустя 5–7 суток.

У пациентов основной группы пассивные движения и изометрические нагрузки начинались выполняться через 1–2 суток после остеосинтеза.

В данном клиническом наблюдении удаление металлоконструкции из правого плеча не проводилось ввиду удовлетворенности пациентом результатами лечения и отсутствия дискомфорта в области расположения металлических имплантатов.

При метаэпифизарных переломах плечевой кости применяют различные варианты остеосинтеза: фиксацию с помощью пластин, внутрикостный остеосинтез и чрескостный остеосинтез. Выбор метода зависит от состояния мягких тканей, уровня и конфигурации перелома, качества кости, диаметра костномозгового канала и опыта специалиста. Чрескостный остеосинтез обычно применяют при открытых переломах с обширным повреждением мягких тканей. Накостный остеосинтез используют при большинстве переломов плечевой кости. Интрамедуллярный остеосинтез может быть выполнен через относительно небольшое трепанационное отверстие в проксимальной части плечевой кости, но противопоказанием к выполнению интрамедуллярного остеосинтеза является узкий медуллярный канал (<6–7 мм).

Рис. 12. Рентгенограммы плечевой кости после выполнения остеосинтеза.

Рис. 13. Функциональный результат после оперативного лечения через 6 месяцев после проведенного ЛФК.

Рис. 14. Продолжение. Функциональный результат через 1 год и 3 месяца после остеосинтеза правой плечевой кости.

Именно в таких случаях и может быть использован подкожный субфасциальный остеосинтез, так как классический вариант остеосинтеза плечевой кости требует расширенного доступа, что сопряжено с дополнительной травмой мягких тканей и сосудисто-нервных структур.

Чтобы уменьшить интраоперационную травма-тизацию мягких тканей, пластину необходимо разместить субфасциально через «технологические окна», поскольку зона между передней поверхностью диафиза плечевой кости и двуглавой мышцей плеча является безопасной.

Подкожно–субфасциальный вариант размещения фиксирующей конструкции относят к миниинвазивным методикам остеосинтеза (так как при этом снижена травматичность операции, уменьшаются сроки восстановления функции верхней конечности).

Но даже при этой технологии размещения накостной конструкции существует риск повреждения кровеносных сосудов и нервов во время операции, поэтому необходимо формировать технологические окна с учетом положения лучевого нерва между трицепсом и плечелучевой мышцей в дистальной трети и в средней трети плеча. При оскольчатом переломе мыщелка плеча дополнительно производится остеосинтез 2 винтами по перкутанной технологии.

В нашем исследовании миниинвазивный подкожно-субфасциальный остеосинтез выполняли из двух технологических окон, избегая деваскуляризации тканей, что, в свою очередь, обеспечивает необходимые условия для консолидации перелома и ранней реабилитации.

Кроме того, нужно отметить, что для снижения риска чрезмерной травматизации мягких тканей, пластина должна быть установлена через «безопасную зону» между диафизом плеча и m. brachialis.

Заключение

Безусловно, субфасциальный остеосинтез относится к малоинвазивным методикам и соответствует современным тенденциям в травматологии и ортопедии, что позволяет рекомендовать его для использования при оперативном лечении пациентов с переломами ДОПК.

Выводы

-

1. Миниинвазивный подкожно-субфасциальный остеосинтез обеспечивает надежную стабильную фиксацию костных отломков при переломах ДОПК.

-

2. Разработанный нами способ миниинвазивного остеосинтеза при околосуставных переломах ДОПК отличается меньшей хирургической агрессией по отношению к окружающим тканям, чем открытый доступ и дает возможность раннего начала реабилитационных мероприятий, что в итоге улучшает функциональный результат.

-

3. Сравнительный анализ результатов лечения околосуставных переломов дистального отдела плечевой

кости показал, что подкожно-субфасциальный остеосинтез по сравнению с открытым доступом позволяет получить лучшие результаты и больший объем движений в локтевом суставе в среднесрочном и отдаленном периоде.

Список литературы Новые возможности остеосинтеза дистального отдела плечевой кости

- Бояринцев В.В., Редько И.А. Лечение переломов мыщелков плечевой кости // Травматология и ортопедия столицы. Время перемен: III Конгресс Ассоциации травматологов и ортопедов г. Москвы с международным участием. – М., 2016. – С.50-52.

- Кирсанов В.А., Половинко В.В. Анализ эффективности оперативного лечения внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости // Организационные и клинические вопросы оказания помощи больным в травматологии и ортопедии: Сб. тезисов XIII межрегиональной науч.-практ.конф. – Воронеж, 2017. – С.101-103.

- Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Джанибеков М.М. Выбор тактики лечения при переломах дистального отдела плечевой кости // Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани: Мат. Пироговского форума с международным участием. – М., 2017. – С.380.

- Алексеева О.С. Эндопротезирование плечевого сустава при переломах проксимального отдела плечевой кости у пациентов пожилого возраста (клиническое исследование): Дис. … канд. мед. наук. – Москва, 2017.

- Аль-Шахези Ф.М. Оперативное лечение оскольчатых переломов мыщелка плечевой кости (клинико-экспериментальное исследование): Дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2004.

- Ищенко И.В., Ищенко В.П. Функциональный остеосинтез стержневыми аппаратами при лечении переломов длинных костей // Ортопед., травматол. – 1995. – №2. – С.17-21.

- Каллаев Т.Н. Чрескостный остеосинтез околосуставных и внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плечевой кости устройством динамической компрессии: дис. ... канд. мед. наук. – М., 2002.

- Бойков В.П. Система лечения переломов с позиции объективного остеосинтеза // Амбулаторная травматолого-ортопедическая помощь. Новое в лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы: Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург – Йошкар-Ола, 1994. – Ч.I – С.97.

- Борисевич К.Н., Карев Б.Х. Переломы дистального конца плечевой кости у взрослых и их лечение // Материалы 5-го съезда травматологов-ортопедов республик Советской Прибалтики. Рига. 1986. С.71-74.

- Бруско А.Т. Вторичные расстройства кровообращения и их роль в процессе формирования сустава после артропластики. Артропластика крупных суставов. – М., 1974. – С.81-84.

- Волков М.В., Оганесян О.В. Артропластика суставов с помощью шарнирно-дистракционных аппаратов // Материалы Всесоюзн. симпоз. Артропластика крупных суставов, 1974. – С.3-15.

- Елецкий А.Г. К вопросу об артропластике // Вести хирург. и погран. обл. – 1926. – Т.8. – №22. – С.52-83.

- O’Driscoll SW. Optimizing stability in distal humeral fracture fixation. J Shoulder Elbow Surg. 2005; 14(1S): 186S-194S. doi: 10.1016/j.jse.2004.09.033. PMID: 15726080.

- Morrey BF, An KN. Functional anatomy of the ligaments of the elbow. Clin Orthop Relat Res. 1985; 201: 84-90.

- Voloshin I, Schippert DW, Kakar S, Kaye EK, Morrey BF. Complications of total elbow replacement: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg. 2011; 20(1): 158-68. doi: 10.1016/j.jse.2010.08.026.

- Morrey BF. Post-traumatic contracture of the elbow. Operative treatment, including distraction arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1990; 72(4): 601-18.

- Илизаров Г.А., Карагодин Г.Е., Швед С.И. Чрескостный остеосинтез переломов костей локтевого сустава // Вестник хирургии. – 1985. – C.79-81.

- Илизаров Г.А., Стецула В.И. Итоги и перспектива развития чрескостного остеосинтеза // Обл. юбилейная научно-практическая конференция. Тезисы докладов. Курган, 1977. – С.97-100.

- Илизаров Г.А., Швед С.И., Закиров Э.Х. Чрескостный остеосинтез в системе комплексного лечения больных старше 60 лет с переломами длинных трубчатых костей // Тез. докл. Всесоюзной научно-практической конференции. – Курган, 1982. – С.21-28.

- Judet T, McKee, et al. Coronal shear fractures of the distal end of the humerus. J Bone Joint Surg Am. 1998; 80(4): 604.

- McKee MD, Pugh DM, Richards RR, Pedersen E, Jones C, Schemitsch EH. Effect of humeral condylar resection on strength and functional outcome after semiconstrained total elbow arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2003; 85(5): 802-7. doi: 10.2106/00004623-200305000-00005.

- Maier M, Bratschitsch G, Friesenbichler J, Bodo K, Leithner A, Holzer LA. Pathologic fracture of the distal humerus due to a textiloma. J Shoulder Elbow Surg. 2016; 25(10): e304-8. doi: 10.1016/j.jse.2016.07.024.