Новый формат молодежной гражданственности: между "Близкой повседневностью" И "Далекой политикой"

Автор: Андреева Юлия Витальевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В фокусе статьи - смыслы и формы, которые приобретает гражданственность в современной молодежной социальности.

Гражданственность молодежи, гражданское участие, гражданская самоидентификация, молодежный активизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14114333

IDR: 14114333

Текст научной статьи Новый формат молодежной гражданственности: между "Близкой повседневностью" И "Далекой политикой"

Российские исследования гражданственности, гражданского сознания, гражданских позиций, выбора и прав в контексте молодежных исследований традиционно проводились в русле количественной парадигмы. В этом смысле данная статья не является исключением. Она основана на эмпирическом материале количественного опроса учащихся вузов в двух городах — Ульяновске и Санкт-Петербурге. Данные были собраны в 2013 году, в рамках коллективного проекта «Гражданственность молодежи России: современные смыслы и практики»1. Основной целью этой статьи не является сопоставление молодежных групп из двух городов. Логика её содержания основана на исследовании ряда вопросов, которые в ходе теоретического анализа были выделены в качестве индикаторов гражданской активности молодежи:

— имеющегося опыта гражданского участия, как формального (голосование на выборах), так и неформального (безвозмездные активистские практики) плана, а также установок

(представлений) относительно возможной мотивации молодежной активности;

-

— актуальных молодежных практик и пространств участия, репертуара молодежных активностей;

-

— контекстов молодежных интерпретаций гражданского активизма, позволяющих понять, от чего зависят молодежные включения и практики гражданственности, — здесь основными категориями анализа стали категории протеста и доверия , а также категория лояльности (конвенционализма), понимаемая как способность и готовность принять общепринятый (традиционный) дискурс, придерживаться и транслировать (воспроизводить) его.

Основная идея статьи в том, чтобы выявить, чем является сегодня гражданственность для молодежи, как понимается и интерпретируется самими молодыми, какие смыслы и формы приобретает.

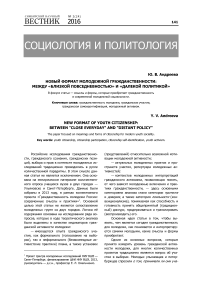

Одним из основных вопросов, которым принято измерять уровень гражданской активности молодежи, для многих количественных проектов традиционно является вопрос об участии в выборах. Молодых ульяновцев и петербуржцев спросили о том, принимали ли они уча- стие в голосовании на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года. Оказалось, что в целом по двум городам проголосовало менее половины всех респондентов: в Ульяновске — 42,1 %, а в Санкт-Петербурге и того меньше — 31,2 %. Соответственно, 55,8 % ульяновской молодежи и 66,8 % петербургских ребят не принимали участия в выборах. Для Санкт-Петербурга, вне зависимости от уровня дохода, число проголосовавших 4 марта 2012 года сконцентрировалось вокруг цифры в 30 %, а количество не голосовавших, также вне зависимости от уровня дохода, оказалось выше 60 %. Но анализ данных позволяет заметить, что фактор участия или неучастия в выборах может быть и изменчивым, в зависимости от уровня дохода наших респондентов. Например, в Ульяновске ситуация иная, чем в Санкт-Петербурге. Здесь среди респондентов с низким уровнем дохода (среди тех, кому не всегда хватает средств на одежду и обувь) процент проголосовавших отличается в большую сторону — их больше 50 %, при этом не принимавших участия в голосовании — 48 %. Среди тех, чей уровень дохода ниже среднего (средств не всегда хватает на бытовую технику), проголосовавших оказалось 42,5 %, а респондентов с этим же уровнем дохода, не ходивших на выборы, — 55,5 %. Среди опрошенных со средним уровнем дохода (средств хватает на все, кроме крупных покупок, например, авто, квартиру) в выборах участвовали 37,3 %, не голосовавших вообще насчитывалось 59,7 %, а проголосовавших высокодоходных респондентов (указали, что их доходов хватает абсолютно на все) оказалось 44,2 %. То есть в Ульяновске чем выше уровень дохода, тем больше вероятность того, что респондент не пойдет на выборы. Этот факт, вероятно, может быть объяснён экономическими причинами: в Ульяновске уровень средней зарплаты в два раза ниже, чем в Санкт-Петербурге. Возможно, поэтому уровень достатка здесь оказался важным с точки зрения участия в выборах.

Интересно, что ни образовательный статус, ни какой-либо другой фактор не показал такой же чувствительности в отношении участия или неучастия молодежи в выборах. В частности, фактор идентификации себя как гражданина, который, казалось бы, имел все ожидаемые шансы отразиться на решении респондентов, проявился весьма незначительно (см. рис. 1). Оценка важности локальной идентичности также, как выяснилось, мало выраженный фактор в случае принятия решения об участии или, напротив, отказа от голосования на выборах. Среди респондентов, ответивших, что для них важно быть жителем Ульяновска, 43,3 % участвовали в мартовских выборах и 41,7 % не ходили голосовать. В Санкт-Петербурге среди ответивших, что для них важно быть жителем Санкт-Петербурга, участвовавших в выборах оказалось 31,3 %, а среди ответивших, что это не важно, — проголосовала треть опрошенных — 30,2 %.

Рис. 1. Зависимость участия в выборах от гражданской самоидентификации у молодежи Ульяновска и Санкт-Петербурга

Таким образом, общероссийская гражданская самоидентификация оказалась даже более чувствительным фактором, чем локальная, в случае участия молодежи Санкт-Петербурга и Ульяновска в голосовании.

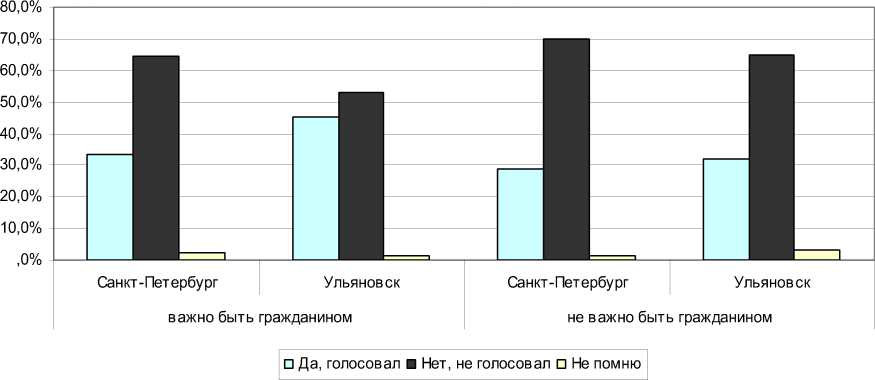

Для выяснения причин неучастия молодых ульяновцев и петербуржцев в голосовании на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года респондентам были предложены несколько утверждений, которые наилучшим образом могли бы объяснить их отказ пойти на выборы. Но надо принять во внимание, что большинство опрошенных и в Ульяновске, и в Санкт-Петербурге на момент проведения мартовских выборов 2012 года еще не имели права голосовать в связи с недостижением ими соответствующего возраста — таких оказалось чуть более 60 % в обоих городах.

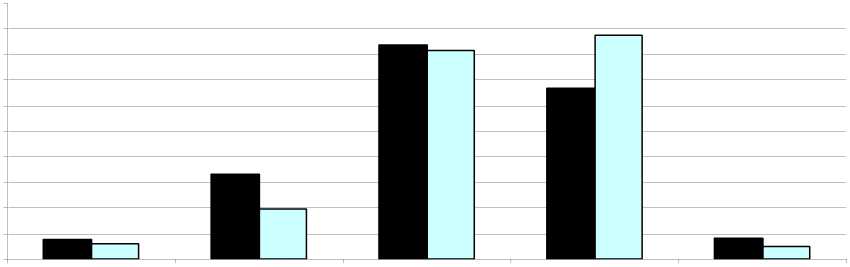

В остальных случаях альтернативы распределились следующим образом (см. рис. 2). Сра- зу после альтернативы «не имел(а) права голосовать» самой часто выбираемой причиной оказалась «для меня голосовать или не голосовать — действия одинаково бессмысленные» — здесь процентные показатели сопоставимы, но отличаются в чуть большую сторону в Санкт-Петербурге (15,6 %) по отношению к Ульяновску (12,8 %).

В качестве следующей причины неучастия ульяновской и петербургской молодежи отмечалась альтернатива «я все равно не смогу повлиять на положение дел в стране» — её выбрали 10,2 и 14 % соответственно. Далее следовала альтернатива «я решил не голосовать, потому что на этих выборах не было кандидата, который выражает мои взгляды» (9,3 % — в Ульяновске и 8,8 % — в Санкт-Петербурге). Затем отмечалась альтернатива «у меня другие интересы и проблемы» — её предпочли 9,6 % молодых ульяновцев и 7,1 % петербуржцев.

□ Ульяновск □ Санкт - Петербург

Рис. 2. Причины неучастия в голосовании на выборах президента РФ 4 марта 2012 года среди молодежи Ульяновска и Санкт-Петербурга

В целом можно отметить, что полученные результаты укладываются в тенденции, фикси- руемые последними массовыми опросами. Исследователи уже не первый год утверждают, что сам факт голосования на выборах не воспринимается молодыми как важный и значимый вклад в жизнь страны (или своего города), он имеет слабое отношение к гражданской самоидентификации, потому что смыслы участия в выборах у молодых не пересекаются с их пониманием (установками) гражданственности [1].

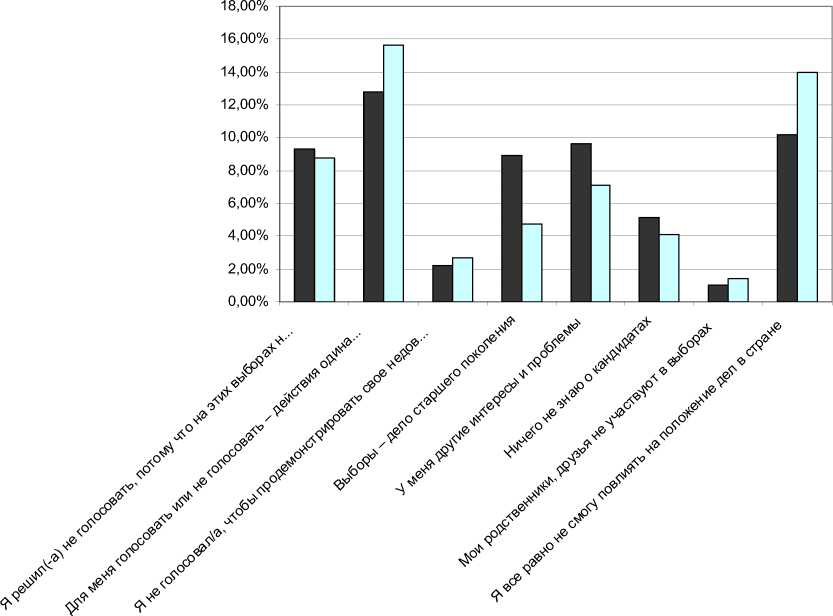

Данные опроса указывают, что такая своеобразная «общегражданская» молодежная бес-субъектность — тенденция, скорее сохраняющаяся из года в год. Гражданственность для молодежи — это нечто совсем иное. С одной стороны, воспринимаемое в терминах долженствования как официозное по своей форме и далекое от их повседневной жизни, но при этом, с другой стороны — как естественное и близкое по содержанию, то, что может быть реализовано в их повседневных практиках, без принуждения. Например, в том, что принято обозначать в литературе как неформальные активности [2].

В связи с этим интересно проследить, что ульяновской и петербургской молодежи приходилось делать безвозмездно для других людей в 2012—2013 гг. Весь репертуар безвозмездных активностей молодежи Ульяновска и Санкт-Петербурга представлен на рисунке 3. Как можно заметить, лишь немногие из наших респон- дентов отметили, что они не занимались ничем похожим — таких оказалось 11 % в Ульяновске и 12 % в Санкт-Петербурге. Большая часть опрошенных указала, что у них имелся подобный опыт. Например, в Санкт-Петербурге 55,3 %, а в Ульяновске 49,8 % респондентов оказывали в 2012—2013 гг. денежную помощь. В Санкт-Петербурге 48,6 % и в Ульяновске 45,1 % учащихся и студентов поддержали нуждающихся вещами и продуктами. 38 % ульяновской молодежи присматривали за чужими детьми, 28 % помогали в уходе за больными. А среди молодых петербуржцев больше распространены практики помощи в поиске работы (30 %) и оказания профессиональных консультаций (23,7 %). Таким образом, примечательно, что почти треть наших респондентов в каждом случае готовы быть причастными и что-то делать для умножения общественного блага.

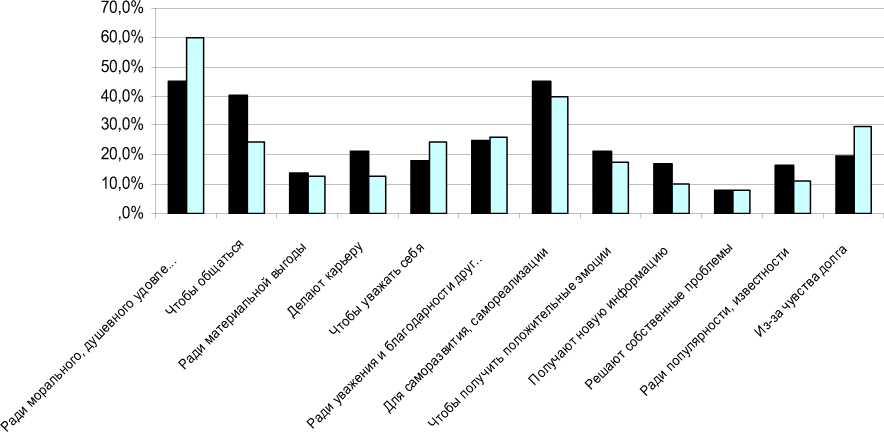

Вопросы включения или отказа от участия для молодежи тесно связаны с представлениями о мотивации этой деятельности, т. е. о том, что движет активистами, а также самостоятельными поисками ответа на вопрос «Зачем?». Поэтому респондентам был задан вопрос: почему, по их мнению, люди занимаются активистской деятельностью? Полученные результаты отражает диаграмма, представленная на рисунке 4.

■ Ульянов ск □ Санкт-Петербург

Рис. 3. Активность безвозмездного характера ульяновской и петербургской молодежи

■ Ульяновск □ Санкт-Петербург

Рис. 4. Представления ульяновской и петербургской молодежи о причинах того, почему люди занимаются активистской деятельностью

В Санкт-Петербурге молодежь в большей степени убеждена, что активистами движет моральное и душевное удовлетворение (59,9 %). В Ульяновске гражданский активизм в равной степени молодые объясняют как моральным удовлетворением (45,2 %), так и мотивацией самореализации и саморазвития (45 %). В качестве причины активизма в Ульяновске также высоки позиции мотивации общения (40,3 %), тогда как в Санкт-Петербурге причины активизма объясняют скорее через категорию долга (30 %). Интересно, что прагматические объяснения, как то: «делают карьеру», «ради материальной выгоды», «решают собственные проблемы», не получили значительного количества выборов среди респондентов в обоих городах, процент ответивших подобным образом не превысил 10 %. Однако можно заметить, что эти альтернативы интенсивнее выражены среди ульяновской молодежи, чем среди молодых петербуржцев. Тем не менее и те и другие респонденты склонны скорее объяснять мотивацию активистской деятельности гуманистическими соображениями.

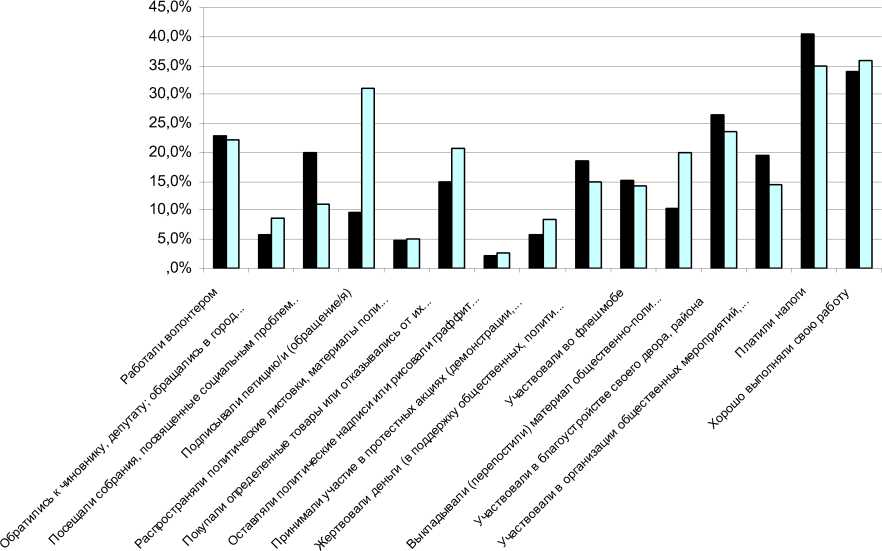

В этой связи обратимся к реальному участию молодежи Ульяновска и Санкт-Петербурга в различных мероприятиях в 2012—2013 гг., которое могло бы быть проинтерпретировано, на наш взгляд, как «активистские практики» молодежи. Картину того, какие виды активностей освоены современной учащейся молодежью Улья- новска и Санкт-Петербурга, демонстрирует диаграмма (см. рис. 5). Здесь респонденты могли выбрать любое количество вариантов, а также предложить свои альтернативы различным способам участия в жизни страны. Для Санкт-Петербурга иерархия различных форм молодежного включения выглядит следующим образом: «хорошо выполняли свою работу» (35,9 %), «платили налоги» (34,8 %), «подписывали петицию/обращение» (31 %), «участвовали в благоустройстве своего района/двора» (23,5 %), «работали волонтером» (22,2 %), «покупали определенные товары и/или отказывались от их приобретения по этическим, политическим, экологическим соображениям» (20,7 %), «выкладывали/перепостили материал общественного и политического содержания в социальных сетях и ЖЖ» (20,1 %).

У ульяновской молодежи гражданские практики, связанные с представлениями о том, как можно участвовать в жизни страны, имеют несколько иную конфигурацию. Здесь первую позицию занимает альтернатива «платили налоги» (40,5 %), а уже затем следует вариант «хорошо выполняли свою работу» (34 %). Следом у ульяновцев идут альтернативы «участвовали в благоустройстве своего района/двора» (26,5 %) и «работали волонтером» (22,9 %). Интересно, что в случае Ульяновска, по сравнению с Санкт-Петербургом, достаточно высокие позиции занимают альтернативы «посещал собрания, по- священные социальным проблемам облас-ти/района/двора» (20,1 %) и «жертвовал деньги на благотворительность» (18,9 %), при этом зафиксировано незначительное количество вы- боров альтернатив, связанных с подписями петиций и выкладыванием общественно и политически значимой информации в Интернет, как в Санкт-Петербурге.

■ Ульяновск □ Санкт-Петербург

Рис. 5. Мероприятия, в которых принимала участие ульяновская и петербургская молодежь в 2012—2013 гг.

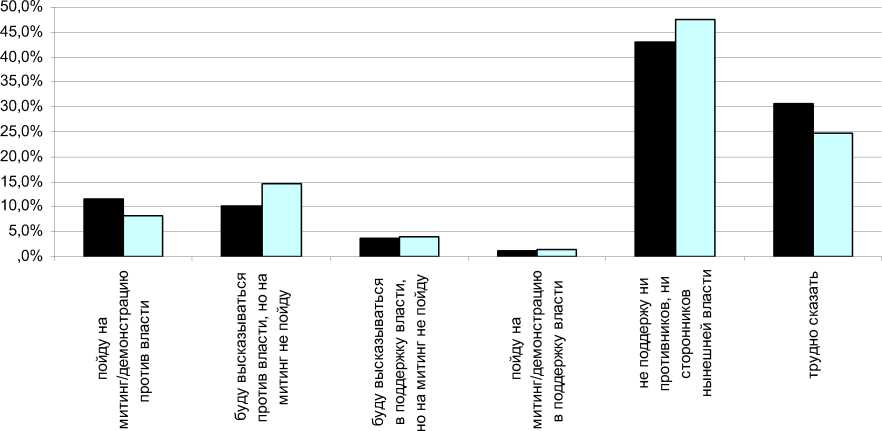

В связи с последним замечанием стоит отметить, что политический контекст гражданского участия сегодня имеет у молодых горожан в обоих городах своеобразный характер (см. рис. 6).

Его буквальные формы прямого выражения в виде открытых действий — протеста — по-прежнему не являются для большей части молодежи приоритетными, даже несмотря на то, что определенная напряженность, безусловно, есть, и порог молодых, готовых к прямому действию и открытому протесту против власти, поднялся по сравнению со «стабильными двухтысячными» и сегодня в своем самом радикальном случае (в частности — в Ульяновске) превышает 10 %. Но даже на фоне увеличения числа молодых, принявших участие в голосовании (как мы рассмотрели ранее, сегодня это почти половина всех опрошенных в обоих городах), а также на фоне повышения уровня готовности части молодежи к прямым протестам (с 3—5 %, зафиксированных в 2000-х, до

10 %, выявленных в нашем опросе), имеет место быть то, что в актуальных социологических исследованиях получило утрированное обозначение «молодежного пофигизма» [3]: когда около половины наших респондентов отметили, что предпочли бы остаться в стороне, случись в ближайшее время митинги или демонстрации, — они не поддержали бы ни сторонников, ни противников нынешней власти (47,5 % — в Санкт-Петербурге и 43 % — в Ульяновске).

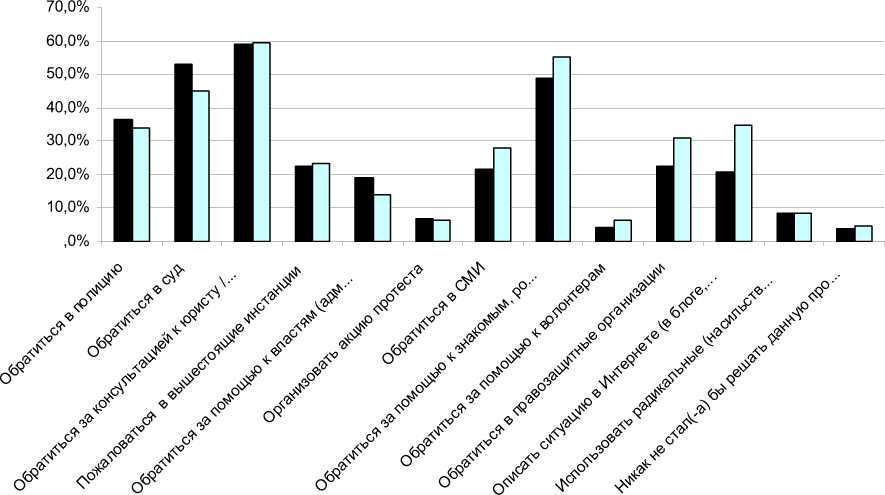

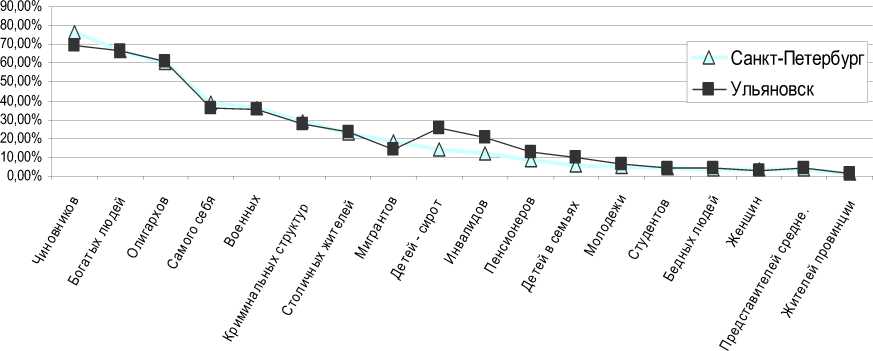

В свое время этот феномен был объяснен крайне низким уровнем доверия молодых к различным институтам и организациям . Молодежь не верит в их «настоящесть», не видит практических результатов действительной помощи. Сегодня высокий уровень недоверия также подтверждается в первую очередь выбором института или организации, куда молодые ульяновцы и петербуржцы предпочли бы обратиться в случае нарушения их гражданских прав (рис. 7).

■ Ульяновск □ Санкт-Петербург

Рис. 6. Готовность ульяновской и петербургской молодежи к участию в митингах, демонстрациях сторонников или противников власти

■ Ульяновск □ Санкт - Петербург

Рис. 7. Действия ульяновской и петербургской молодежи в случае нарушения ее прав

Очевидно, что, попав в ситуацию, когда нарушаются их права, респонденты предпочли бы частным образом решать свою проблему. Например, воспользоваться профессиональным советом, обратившись за консультацией к юристу или адвокату (59 % — в Ульяновске и 59,4 % — в Санкт-Петербурге). Во вторую очередь опрошенные рассматривали бы возможность обращения к родственникам и знакомым (48,9 % — в Ульяновске и 55,1 % — в Санкт-Петербурге). И лишь только затем следует ответ «обратиться непосредственно в суд» (52,9 % — в Ульяновске и 42,1 % — в Санкт-Петербурге), «обратиться в полицию» (36,5 % — в Ульяновске и 34 % — в Санкт-Петербурге). Что касается последнего, то при всей своей самоочевидности этот выбор далеко не всегда рассматривается респондентами как единственный. Сегодня в случае нарушения их прав 34,8 % молодых петербуржцев и чуть более 20 % ульяновцев предпочли бы описать свой случай в Интернете (в блогах или социальных сетях), а не обращаться в полицию.

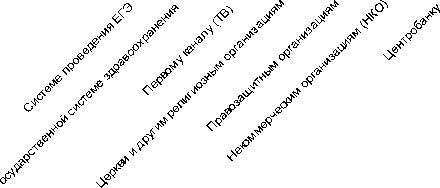

Последнее, так же как и то, что многие предпочли бы подойти к решению своих возможных проблем, скорее неформально, — неудивительно. Данные опроса также показывают, что и средние значения показателей доверия молодежи даже к отдельным институтам не превышают коэффициента 5,8 по десятибалльной шкале, где 9—10 — высокий уровень доверия; 7—8 — средний уровень доверия; 5—6 — уровень ниже среднего; от 3 и ниже — низкий уровень доверия или его отсутствие (см. рис. 8). Как можно заметить, почти во всех случаях, кроме института НКО и мэра, молодежь Петербурга оказывается даже чуть более недоверчивой, чем учащиеся Ульяновска. Менее всего в обоих городах молодежь доверяет полиции, первому каналу ТВ и Правительству РФ.

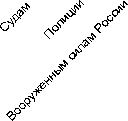

В ходе исследования респондентам также задавался вопрос о том, чьи интересы, по их мнению, защищает сегодня наше государство? Мнения в обоих городах были единодушны (см. рис. 9). В первую очередь государство отстаивает интересы чиновников, богатых людей, олигархов, как указали молодые ульяновцы и петербуржцы. Ульяновская молодежь больше верит в то, что государство выражает интересы малообеспеченных групп (детей-сирот и инвалидов). Примечательно, что учащиеся и в Санкт-Петербурге, и в Ульяновске были единодушны в том, что государство игнорирует интересы жителей провинциальных населенных пунктов.

-

■ Ульянов с к □ Санкт -Пет ербург

Рис. 8. Средний уровень доверия ульяновской и петербургской молодежи различным институтам и организациям (указаны средние значения)

В связи с этим интересно обратить внимание на то, с чем могла бы быть связана молодежная поддержка, то есть к каким государственным решениям и действиям молодежь Санкт-Петербурга и Ульяновска сегодня относится с наибольшей лояльностью. Оказалось, что для Санкт-Петербурга самым горячо поддерживаемым действием стало ограничение въезда ми- грантов на территорию РФ. Подавляющее число петербургских респондентов высказалось за введение этого режима (73,5 %). В Ульяновске это также один из самых высоких показателей (52,9 %). Но это, пожалуй, единственное из того, что позитивно воспринимается и поддерживается молодежью в обоих городах. Остальные оценки — отрицательные. Более всего моло- дежь Санкт-Петербурга и Ульяновска недовольна усилением влияния РПЦ (57,7 и 42 % соответственно). Также молодые петербуржцы не поддерживают принятие Государственной Думой новых (последних в 2012—2013 гг.) законов (41,4 %). Последнее актуально также для ульяновской молодежи, здесь процент высказавшихся против подобных государственных инициатив оказался даже выше, чем в Санкт-Петербурге, — не одобрили эти действия 44,1 % опрошенных. Ульяновскую молодежь можно назвать более консервативной, чем опрошенных юношей и девушек в Петербурге, в частности, это демонстрируют показатели отношения молодежи Ульяновска к уголовному наказанию участниц группы Pussy Riot. Решение о наказании одобрили 41,1 % всех опрошенных респондентов из Ульяновска. Среди учащихся-ульяновцев поддержку получили также предложения по введению единой школьной формы (38,9 %) и по введению обязательной регистрации по месту жительства (34,6 %).

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Чьи интересы защищает государство?»

К сожалению, возможности количественных методов далеко не всегда позволяют изучить глубинные причины зафиксированных молодежных выборов. Мы можем лишь предположить, что во многом тот или иной выбор и связанное с ним согласие или несогласие зависят от индивидуальных интерпретаций и имеющихся установок по поводу того, что справедливо, а что нет.

Серьезную роль, на наш взгляд, играют циркулирующие в молодежной среде дискурсы, которые в изобилии представлены сегодня в публичном пространстве, в первую очередь в разнообразных медиа. В связи с этим мы поинтересовались, какие темы чаще всего обсуждались молодежью Ульяновска и Санкт-Петер бурга, а также с кем и где именно молодым приходилось говорить по поводу этих событий .

Как оказалось, самая популярная тема 2013 года — это подготовка зимней олимпиады в Сочи — ее обсуждали в Ульяновске более 60 % и 64,5 % в Санкт-Петербурге. Вторые позиции были отданы (примерно в равных долях) темам, связанным с выступлением группы Pussy Riot в храме ХС, наводнением в Крымске, и обсуждению так называемых протестов «За честные выборы». Здесь процент включенных в обсуждение колеблется от 42 до 48 % в Ульяновске и от 60,1 до 48,9 % в Санкт-Петербурге («За честные выборы» — 56,8 %). Достаточно высокий интерес вызвали темы, связанные с обсуждением ситуации по ядерному оружию в Корее (39,9 % — в Ульяновске и 48,2 % — в Санкт-Петербурге), и случай, касающийся смерти Б. Березовского (38,1 и 39,1 %), а также тема, связанная с принятием закона «Димы Яковлева» (36,3 и 39,8 %). Как выяснилось, менее всего молодых интересовали темы принятия закона об иностранных агентах для НКО (21 и 10,8 %) и тема коррупционных скандалов (22,6 и 23,5 %). В Санкт-Петербурге для трети опрошенных актуальной оказалась проблема исторической застройки (38 %).

Анализируя пространства, где концентрируются обсуждения актуальных тем для молодежи, можно с определенностью констатировать, что ключевым оказывается круг друзей-ровесников. В Санкт-Петербурге среди тем, ко- торые чаще всего обсуждают с друзьями (по мере убывания предпочтения): выступление участников группы Pussy Riot (69,5 %), протесты и митинги «За честные выборы» (67 %), строительство олимпийских объектов в Сочи (66,7 %), ситуация с ядерным оружием в Корее (62,5 %). В Ульяновске в среде друзей предпочитают обсуждать те же темы, но не касаясь темы протестов, здесь это тема «домашнего формата», ее обсуждают главным образом среди родных. Также среди родственников и в Ульяновске, и в Санкт-Петербурге молодые говорят на темы, связанные с законотворчеством (65,3 и 59,8 %), наводнением в Крымске (62 и 65,4 %); также актуальной для 2013 года была тема покушения на художественного руководителя Большого театра С. Филина (66,9 и 60,3 %).

Важным пространством для разного рода молодежных обсуждений оказывается интернет-среда . Данные опроса показывают, что времяпрепровождение в Интернете составляет для молодежи Ульяновска и Санкт-Петербурга сегодня значительную часть их повседневной жизни (см. рис. 10).

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0% 15,0% 10,0%

5,0% ,0%

5. Не в ыхожу в И нт ернет

1. Не более получаса 2. От получаса до 3. От 2 до 4 часов 4. Более 4 часов часа

-

■ Ульянов с к □ Санкт-Пет ербург

Рис. 10. Времяпрепровождение в Интернете ульяновской и петербургской молодежи в день

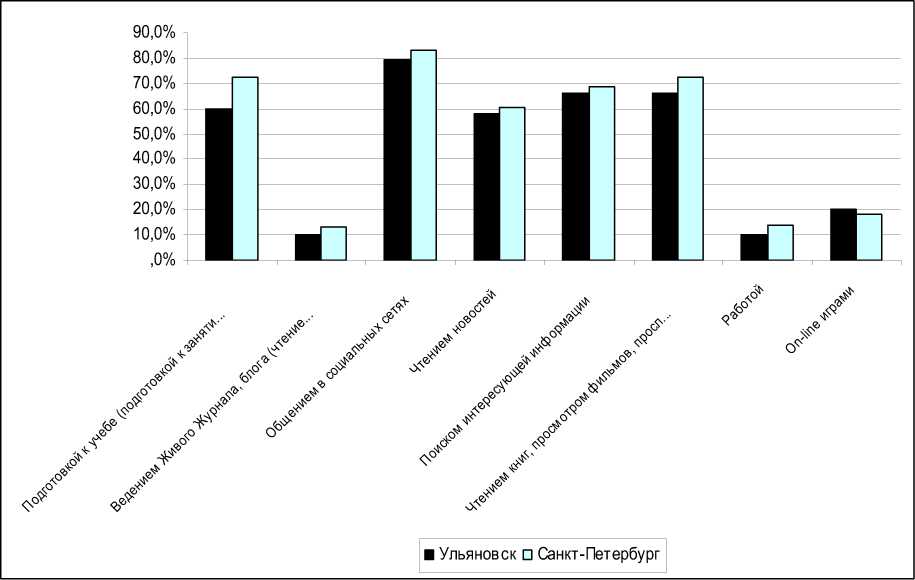

Для многих ребят социальные связи в сети являются отражением офлайн-коммуникаций, а общение в сети происходит даже шире и интенсивнее, чем в случае личных контактов. Кроме того, это еще и важное пространство для само-выстраивания взрослеющего человека, которому приходится сталкиваться с постоянно обновляющейся информацией и преодолевать всевозможные культурные, стилевые, этнические и другие границы в стремлении к непротиворечивости собственной позиции [4]. Поэтому сегодня интернет-среда также может выступать актуальным пространством для гражданского само-выстраивания молодежи. И можно говорить об интернет-активностях не как о каком-то отдельном виде гражданского активизма, а в контексте общегражданских практик. Для этого обратимся к выяснению того, чем именно молодые заняты в Интернете (см. рис. 11).

Как можно заметить, подавляющее число респондентов (более 80 %) в обоих городах заняты общением в социальных сетях. «Общение»

в данном случае, вероятно, стоит понимать достаточно широко, не только буквально, но и в контексте «присутствия в социальной сети», потому что предпочитаемая социальная сеть является для молодежи одновременно и пространством для действия, и наглядной площадкой для опыта, здесь происходит сосредоточение и реализация ряда социальных и культурных возможностей молодых.

Молодые люди выбирают ту или иную социальную сеть по нескольким причинам. В первую очередь потому, что именно технические возможности этой сети позволяют юноше или девушке собрать в одном месте всех знакомых и дают шанс на приобретение новых, — т. е. социальная сеть расширяет социальный капитал молодых. Во-вторых, их предпочтения в выборе определяют возможности сети выполнять «сортировку» кругов общения, что структурирует молодежную социальность. В-третьих, выбор сети во многом зависит от возможности реализовать индивидуальные потребности в позна- нии, социальном сравнении и т. д. И, в-четвертых, выбираемая сеть дает наилучшие возможности для самопрезентации, то есть социальная сеть выбирается исходя из репутационных перспектив — аспекта, который также является важной характеристикой для накопления социального капитала. Юноши или девушки, формируя свое «онлайн-окружение», которое включает других пользователей, подписчиков, текстовый, музыкальный, видео-, новостной контенты, занимают определенное положение относительно группы «выбранных своих». И это положение зависит от (сконструированного) социального статуса, основанного на культурных предпочтениях (демонстрациях) и идеологических (ценностных) установках. Причем большее значение имеют именно моральные качества, нежели материальное положение [4].

Рис. 11. Виды интернет-активностей ульяновской и петербургской молодежи

Но социальные сети — это, конечно, важная, но лишь одна из сторон интернет-воз-можностей для социального включения молодежи. Существует также и ряд других, например, досугово-развлекательная активность (более 70 % респондентов заняты в Интернете просмотром фильмов, прослушиванием музыки), познавательная активность (около 60 % и более заняты поиском интересующей информации и чтением новостей), организация и подготовка к занятиям (подготовкой к учебе заняты 60—70 % респондентов).

Таким образом, молодежные гражданские активности сегодня нельзя рассматривать исключительно в контексте политического участия. Феномен интерпретации гражданственности через различные формы так называемого молодежного лидерства также отходит на вто- рой план. Формы проявления гражданственности молодежи сегодня могут быть разнообразными, но наметилась новая тенденция: прежние стратегии так называемой «пассивной активности» («не люблю сам искать возможности для участия/включения») трансформировались в индивидуальные стратегии поиска этих форм для их реализации в повседневной жизни.

Новые формы молодежной гражданственности могут быть связаны с разными мотивациями и целями, но в первую очередь с утверждением (декларацией) гуманистических ценностей, которые отождествляются у молодежи с поддержкой и взаимопомощью. Также в выстраивании молодежных представлений о гражданственности важен опыт самоопределения и мотивация поиска своего жизненного пути. При этом о широкой солидаризации ради приумно- жения общественных благ, провозглашения гражданских прав или снижения насилия среди молодежи говорить не приходится. Опыт солидаризации для молодых важен, скорее, для укрепления (подтверждения) своих интересов в какой-либо общности.

Такой подход к объяснению гражданственности и гражданских активностей лежит в плоскости молодежных когниций и интерпретации молодыми социальной нормативности, используемых ими в повседневных взаимодействиях, когда происходит взаимоприспособление потребностей, желаний и устремлений.

Итак, с одной стороны, реализация гражданских активностей укладывается в логику культурного (вос)производства гуманистических ценностей в таком своеобразном «повседневном» контексте, но с другой стороны, и это важно отметить, мы можем наблюдать сегодня появление новой формы публичного активизма, связанного с широким распространением интернет-практик в молодежной среде. Этот новый формат обязует молодых непременно подтверждать свой статус активиста, например, тематическими перепостами в социальных сетях соот- ветствующего новостного контента или участием в открытых всем желающим онлайн-обсуж-дениях и дискуссиях, касающихся актуальной новости или социальной проблемы. То есть речь может идти о репрезентации гражданственности («репрезентативной гражданственности»), которая в этой связи становится категорией, еще более трудной для распознавания.

-

1. Андреева Ю. В. Нам нужны права, а не обязанности: гражданская активность российской молодежи / в соавт. с И. В. Костериной // Журн. исследований социальной политики. 2009. № 4(3). С. 402.

-

2. Андреева Ю. В. В фокусе — молодежный активизм // Поколения.net: Хроники событий. Ульяновск : УлГУ, 2008. С. 76—80.

-

3. Омельченко Е. Л. От пофигистов до прагматиков: поколения молодежной солидарности постперестроечной России // Неприкосновенный запас. 2008. № 5(61).

-

4. Андреева Ю. В. Школьная дружеская компания подростка с миграционной историей / в соавт. с Г. А. Сабировой // Журн. социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 72, № 1. С. 170— 189.

Список литературы Новый формат молодежной гражданственности: между "Близкой повседневностью" И "Далекой политикой"

- Андреева Ю. В. Нам нужны права, а не обязанности: гражданская активность российской молодежи/в соавт. с И. В. Костериной//Журн. исследований социальной политики. 2009. № 4(3). С. 402.

- Андреева Ю. В. В фокусе -молодежный активизм//Поколения.пе^ Хроники событий. Ульяновск: УлГУ, 2008. С. 76-80.

- Омельченко Е. Л. От пофигистов до прагматиков: поколения молодежной солидарности пост-перестроечной России//Неприкосновенный запас. 2008. № 5(61).

- Андреева Ю. В. Школьная дружеская компания подростка с миграционной историей/в соавт. с Г. А. Сабировой//Журн. социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 72, № 1. С. 170-189.