Новый комплекс с орнаментированным кобано-колхидским топором (погребение 45 могильника Эльхотово)

Автор: Скаков А.Ю., Чшиев В.Т.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые исследования археологических памятникови новые находки

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

Вводится в научный оборот новый комплекс кобанской культуры - погребение 45 могильника Эльхотово (Северная Осетия), включающее, наряду с достаточно разнообразным инвентарем, бронзовый орнаментированный топор, украшенный в традициях кобано-колхидского графического стиля. За последние десятилетия это всего лишь четвертая находка такого топора в комплексе на территории Северного Кавказа. На топоре изображен стилизованный зверь (группа 7, по А. Ю. Скакову), по особенностям декора он может связываться с «югоосетинским» вариантом графического стиля и датироваться, как и весь комплекс погребения, в рамках середины - второй половины VIII в. до н.э.

Кобанская культура, эпоха раннего железа, бронзовые орнаментированные топоры, кобано-колхидское искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/14328398

IDR: 14328398

Текст научной статьи Новый комплекс с орнаментированным кобано-колхидским топором (погребение 45 могильника Эльхотово)

За два последних десятилетия ощутимо пополнилась источниковедческая база для изучения кобано-колхидского графического стиля, в том числе декора орнаментированных бронзовых топоров ( Скаков , 1997а; 1997б; 1998; 1999). В двух недавних работах одним из авторов этой статьи была собрана информация о новых находках кобано-колхидских орнаментированных топоров ( Скаков , 2016а; 2016б). В общей сложности, и на территории Закавказья, и на Северном Кавказе, таких топоров за последние десятилетия было обнаружено не менее 44. 18 орнаментированных топоров происходит с территории Северного Кавказа, но всего лишь 4 из них обнаружены в комплексах (два топора из Адайдонского могильника, топоры из погребения 362 могильника Клин-Яр III и погребения 45 Эльхотовского могильника). Нашей целью является публикация топора и комплекса погр. 45 могильника Эльхотово.

Могильник находится на древней возвышенной террасе правого обрывистого берега р. Терек в 2,3 км к юго-востоку от села Эльхотово Кировского района Республики Северная Осетия – Алания и в 65 км к северо-западу от города Владикавказа. Памятник, обнаруженный в 1996 г., исследовался под руководством одного из авторов этой статьи, В. (Х.) Т. Чшиева, в 1996–2005 гг. За это время здесь было вскрыто 86 погребений, 58 из которых относится к кобанской культуре (Чшиев, 2007. С. 211–215). К настоящему времени опубликованы комплексы погребений 41 (Чшиев, 2004), 60 (Чшиев, 2005б; 2011), 85 (Чшиев, 2011), некоторые материалы (инвентарь погр. 20, 23, 25, 30–32) из раскопок 1996–1998 гг. (Чшиев, 2001), ряд категорий и типов инвентаря, в частности – птицевидные привески (Чшиев, 2005а) и кружки с петлевидной ручкой (Фидаров, Чшиев, 2004).

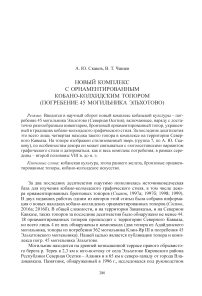

Исследованное в 2000 г. погр. 45 (рис. 11) представлено костяком взрослого мужчины, размещенным в скорченном положении на левом боку головой на северо-восток. В целом для могильника характерно размещение погребенных женщин на правом боку, а мужчин – на левом. На левом боку костяки находятся в 24 захоронениях (40 % общего числа кобанских погребений могильника), из них мужских погребений 13, женских – 3, детских – 5. При этом в близлежащем кобанском Змейском могильнике большинство погребенных было положено на левый бок ( Бакушев, Чечина , 2014. С. 120). Сохранность костяка средняя. Ноги погребенного сильно согнуты в коленях и подтянуты пятками к тазу, руки согнуты в локтях, плечевые кости прижаты к области груди, кисти приближены к лицевой части черепа. Верхний проксимальный эпифиз правой плечевой кости был смещен относительно своего первоначального положения. Череп раздавлен, лицевой частью направлен на юг. Нижняя челюсть смещена несколько вниз относительно своего первоначального положения. Позвоночный столб костяка немного изогнут. Погребение может считаться сильно скорченным, что для Эльхотовского могильника является относительно ранним хронологическим признаком.

Могильная яма, вырытая в слое суглинка, представляет собой прямоугольник с закругленными углами, ориентированный с юго-запада на северо-восток. Обкладка и засыпка могильной ямы камнем отсутствует, что характерно для Эльхотовского некрополя. Глубина могильной ямы от современной дневной поверхности – 0,96 м, она была зафиксирована на глубине 150 см от условного нуля, дно ямы находится на глубине 161 см от условного нуля. На полу могильной ямы, преимущественно в ее северном углу и у северо-западной стенки, а также в ее засыпке, находилось значительное количество древесных углей. Уголь зафиксирован не менее чем в 20 % (12 погребений) кобанских захоронений могильника. Между согнутыми коленями погребенного обнаружено округлое пятно охры диаметром 10 см и толщиной 2 см. Округлые линзы охры у колен или у бедра погребенного зафиксированы еще в трех захоронениях могильника (№ 32, 41, 72). По мнению С. Л. Дударева, наличие охры в кобанских захоронениях связано с воздействием кочевнического (черногоровского) ритуала ( Дударев , 1999. С. 73).

В северо-восточном углу погребения, у кистей рук захороненного и рядом с керамической кружкой, даже на ее венчике, находились кости ноги барана. Заупокойная пища присутствует в 24 погребениях Эльхотовского могильника, что составляет 40,6 % комплексов. Располагались кости мелкого рогатого скота,

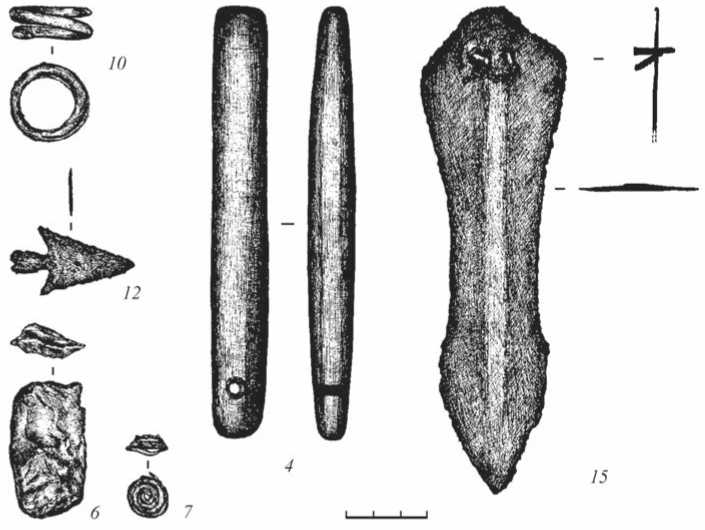

Рис. 1. Эльхотовский могильник. Погребение 45. План

1 – корчага; 2 – кружка; 3 – топор; 4 – оселок; 5 – нож; 6 – кусочек кремня; 7 – волютка (фрагмент браслета); 8 – пуговица; 9 – ворворка; 10, 19 – кольца; 11 – пронизь; 12, 13, 16–18 – наконечники стрел; 14 – фрагмент неизвестного предмета; 15 – клинок кинжала; 20 – пятно охры; 21 – кости МРС

1, 2 – керамика; 3, 7–13, 16–19 – бронза; 4, 6 – камень; 5, 14 – железо как правило, перед лицом погребенного, рядом с сосудами с жертвенной пищей, в данном случае – с корчагой. Причем кости мелкого рогатого скота часто лежат в анатомическом порядке, представляя собой целые передние или задние ноги животных. Эту деталь обряда в некоторых случаях можно сравнивать с особенностями погребального ритуала степных памятников предскифской эпохи (Дударев, 1999. С. 81).

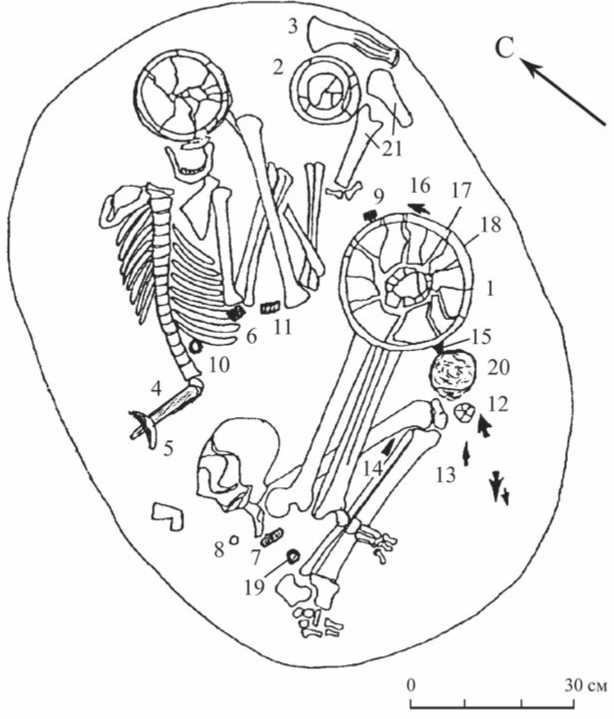

В северо-восточном углу могильной ямы, рядом с кистями рук погребенного, находилась фрагментированная кружка с петлевидной ручкой (№ 2; рис. 2), а у колен, рядом с восточной стенкой погребения – развал корчаги с раздутым

Рис. 2. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Корчага и кружка

1, 2 – корчага и кружка (керамика)

туловом, относительно широким горлом и отогнутым венчиком (№ 1; рис. 2). Кружка лепная, лощеная, темно-серого с темно-бежевым оттенком цвета. Характерной особенностью эльхотовской керамики является наличие цветовых пятен от неравномерного обжига, когда на общем, как правило сером или коричневом, фоне основного цвета сосуда присутствуют участки черного, темно-серого, бежевого или пепельного цвета. Петлевидная массивная подпрямоугольная в сечении ручка немного выступает над отогнутым венчиком кружки. Высота сосуда (без ручки) – 12,8 см, диаметр венчика – 13,5 см, диаметр горла – 12,3 см, диаметр тулова – 14,5 см, диаметр дна – 6 см. По классификации В. И. Козенковой, кружки такой формы относятся к первому варианту второго типа ( Козенкова , 1982. С. 80. Табл. LIV, 7 ). Корчага лепная, лощеная, цвет – темно-серый с бежевым оттенком, высота – 27 см, диаметр венчика – 15 см, диаметр горла – 9,8 см, диаметр тулова – 22,5 см, диаметр дна –10 см. Она принадлежит к группе, для которой характерно соотношение, когда высота сосуда или равна, или не намного больше показателя ширины тулова. По классификации В. И. Козенковой, сосуд относится ко второй разновидности корчаг ( Козенкова , 1998. С. 93, 94. Табл. XXXII, 7–9 ). В целом для могильника был характерен обряд помещения в погребение набора посуды, состоящего из корчаги и кружки (или кружек) или, что реже, корчаги и черпачка.

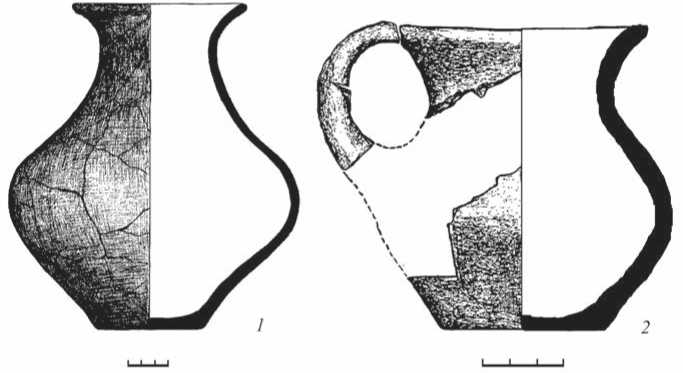

У кистей рук, между кружкой и стенкой могильной ямы, вдоль стенки и лезвием к черепу погребенного, находился бронзовый топор (№ 3; рис. 3) вытянутых изящных очертаний с прямым корпусом, асимметричным лезвием и молоточковидным клиновидным обухом, относящийся к типу II кобано-колхидских топоров ( Техов , 1988. С. 35), украшенный гравированным декором. Длина топора – 18 см, максимальная ширина лезвия – 7 см, ширина под проухом – 2 см, размеры проуха - 4,2 х 2,4 см, расстояние между проухом и окончанием обушка - 2,5 см.

Рис. 3. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Бронзовый топор

У топора овальный проух, на боковых гранях по три ребра подтреугольного сечения, на лезвии имеются зазубрины (вероятно, следы использования). На лопастях в их верхних частях – изображения стилизованного животного с повернутой назад головой, открытой пастью, несоразмерно большим кружком-глазом, единственной задней лапой и длинным загнутым вверх хвостом, заканчивающимся кисточкой. На туловищах зверей нанесено по два пояска из параллельных линий, а над головами – знак в виде «мальтийского креста». Изображения зверя и «мальтийского креста» покрыты достаточно нерегулярной точковкой. На боковых гранях топора, чуть ниже проуха, выгравировано по два кружка.

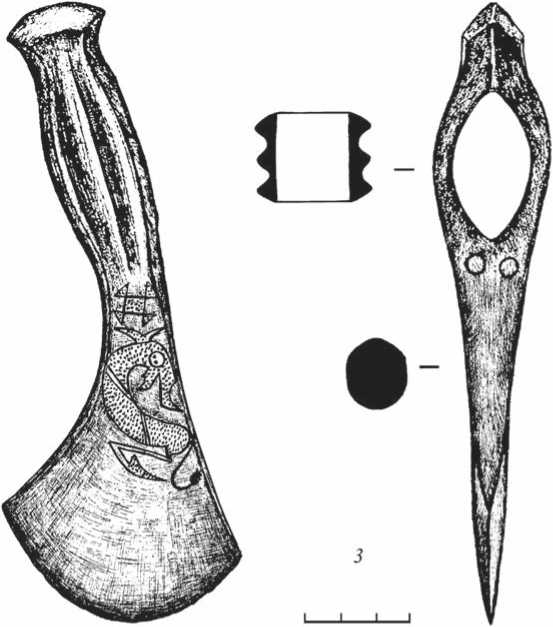

У спины погребенного, в области крестца, находился направленный нижней частью в сторону восточной стенки могильной ямы стержневидный оселок (№ 4; рис. 4) овально-подпрямоугольного сечения из темно-серого, почти черного сланца с отверстием одностороннего сверления в верхней части. Оселок имеет следы использования. Длина оселка – 16,3 см, ширина – 2–2,1 см, толщина – 1,1–1,7 см, диаметр отверстия – 0,6 см с одной стороны и 0,7 см – с другой. На нижнем конце оселка лежал фрагментированный однолезвийный железный нож (№ 5; рис. 5). Предположительно, нож имел короткий подпрямоугольный

Рис. 4. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Инвентарь

4 – оселок, 6 – кусочек кремня, волютка (фрагмент браслета); 10 – кольцо; 12 – наконечник стрелы; 15 – клинок кинжала ( 4, 6 – камень, остальное – бронза)

черешок, прямое лезвие и горбатую спинку. В сечении клинок имеет вытянуто-треугольную форму. Нож сближается с четвертым вариантом второго типа, по В. И. Козенковой, хотя и не имеет выемок при переходе от лезвия к черешку ( Козенкова , 1998. С. 8, 9. Табл. I, 9 ).

Под корчагой был обнаружен бронзовый кинжальный клинок (№ 15; рис. 4) пламевидной формы, с сужением в средней части лезвия и пяткой подтреугольной формы. Кинжал лежал параллельно позвоночнику, острием к правому колену погребенного. Именно у острия кинжала находилось упомянутое выше пятно охры. Ребро жесткости у клинка слабо выражено, уплощено, имеет в сечении вытянутолинзовидную форму. Кинжал неоднократно проковывался и подтачивался. Возможно, ребро на нем изначально было классической подпрямоугольной формы, однако деформировалось в процессе использования и дополнительных проковок. На пятке клинка в двух отверстиях сохранились бронзовые гвозди для крепления деревянной рукояти. Судя по некоторому различию окислов на поверхности основания клинка, можно предположить, что рукоять кинжала имела прямое перекрестье. Длина клинка – 18,2 см, ширина у пятки – 5,4 см, в средней суженной части – 3,3 см, в нижней расширенной части – 3,9 см, длина гвоздей – 1,2 и 1,55 см.

У левого локтевого сгиба находился кусочек кремня (№ 6; рис. 4) подпрямоугольной формы со сколами на обеих сторонах, выполнявший, вероятно, роль огнива-кресала. Как уже отмечалось, помещение в погребение кусочков или от-щепов кремня характерно, в первую очередь, для западного варианта кобанской культуры (Козенкова и др., 1997. С. 16, 17).

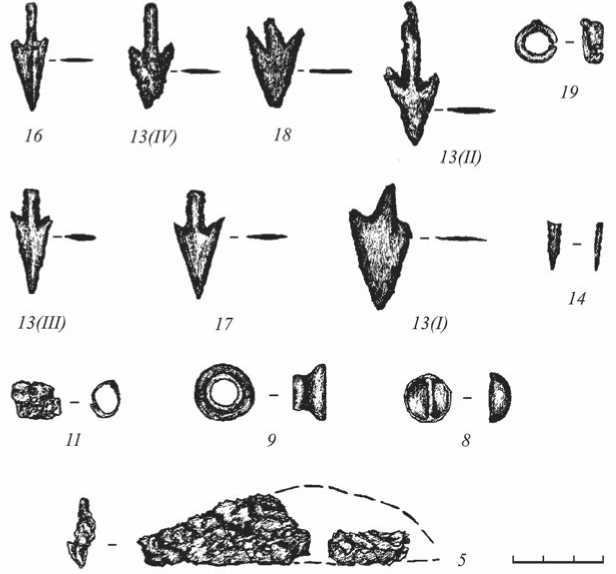

Между тазом и пяточной костью левой ноги погребенного находились бронзовые конусовидная волютка от пластинчатого браслета, скрученная из проволоки подпрямоугольного сечения (№ 7; рис. 4), колечко в один оборот из подтреугольной в сечении проволоки, с неплотно сомкнутыми концами, диаметром 1,25 см (№ 19; рис. 5), а также полусферическая пуговица-бляшка с прямой перекладинкой (№ 8; рис. 5). Диаметр волютки – 1,6 см, высота – 0,5 см, диаметр пуговицы – 1,6 см, высота – 0,7 см. Между кистями рук погребенного и корчагой лежала бронзовая во-рворка в виде цилиндрика с расширенной нижней частью, диаметром в основании 1,9–2,05 см и высотой 1,15 см (№ 9; рис. 5). В нижней части грудного отдела позвоночника обнаружена бронзовая подвеска в виде колечка в полтора оборота из круглого в сечении прута с несколько заостренными концами диаметром 3 см (№ 10; рис. 4). Между локтевыми сгибами найдена небольшая несколько деформированная бронзовая спиралька, свернутая из тонкой ленты в 2 оборота (№ 11; рис. 5).

У колен погребенного зафиксированы бронзовые наконечники стрел. Пять наконечников (№ 12, 13 (I–IV); рис. 4; 5) находились между левым коленом и южным углом могильной ямы. Наконечники имеют лопасть треугольной формы, у самого крупного из них (длина – 4,6 см, ширина – 2,5 см) черешок несколько сужается к лопасти, а на конце чуть раздвоен. Размеры четырех других наконечников: длина – 4,3; 4,8; 3,5; 3,6 см; ширина – 2,1; 1,9; 1,4; 1,5 см соответственно. С внутренней стороны левого колена обнаружен железный стерженек, возможно фрагмент стрелы (№ 14; рис. 5). Возле корчаги и под ней, рядом с правым коленом, находились три бронзовых наконечника стрел (№ 16–18; рис. 5). Их размеры: длина – 3,7 (два экз.); 3 см (кончик чуть отломан); ширина – 1,2; 1,7; 2 см соответственно. В рамках Эльхотовского могильника в погр. 45 найдено наибольшее количество наконечников стрел – 8 штук. Стрелы встречены еще в 4 погребениях некрополя (№ 41, 49, 52, 60).

Отнюдь не все предметы из инвентаря погр. 45 могут служить хронологическими маркерами. К примеру, эту роль не могут выполнять бронзовые полусферические пуговицы с прямой петлей-перекладиной на внутренней стороне. Как справедливо отмечает В. И. Козенкова, наиболее ранние из них (первый вариант типа II, по ее классификации) появляются в конце II – начале I тыс. до н. э., «подавляющее большинство» относится к VIII–VII вв. до н. э., «но они имели место и в памятниках скифского времени». Кроме того, «они типичны для всего ареала кобанской культуры и культур сопредельных территорий» ( Козенкова , 1998. С. 36, 37). К примеру, подобные пуговицы различных размеров в большом количестве встречаются в погребальных ямах Джантухского могильника, датированных в рамках второй половины V – первой половины III в. до н. э. ( Скаков, Джопуа , 2012. Рис. 5, 13, 18 ).

Стержнеобразный оселок относится к третьему типу (по классификации восточнокобанских древностей В. И. Козенковой), датируется там скифским временем и может быть связан своим происхождением со степными скифскими памятниками ( Козенкова , 1982. С. 11). При этом в западнокобанских памятниках большинство таких оселков (второго типа, по В. И. Козенковой) датируется

Рис. 5. Эльхотовский могильник. Погребение 45. Инвентарь

5 – нож; 8 – пуговица; 9 – ворворка; 11 – пронизь; 13, 16–18 – наконечники стрел; 14 – фрагмент неизвестного предмета (фрагмент наконечника стрелы ?); 19 – кольцо

5, 14 – железо, остальное – бронза в пределах VIII – первой половины VII в. до н. э., но бытуют они здесь и в VI–V вв. до н. э. (Козенкова, 1998. С. 24, 25). Значительная серия оселков удлиненно-под-прямоугольных пропорций (первый подтип первого типа) представлена в публикации материалов могильника Клин-Яр III (Белинский, Дударев, 2015. С. 309–313. Рис. 239, 1–3, 9).

Не исключено, что найденная возле тазовых костей бронзовая волютка относилась к пластинчатому браслету с тремя рельефными ребрами на лицевой стороне и концами, зауженными и закрученными в спирали. Появляясь, возможно, на рубеже II–I тыс. до н. э., браслеты этого типа особенно типичны для пред-скифского периода и доживают до VII в. до н. э. ( Козенкова , 2013. С. 50). Такие браслеты найдены в 11 женских погребениях могильника, а в погр. 70, принадлежавшем ребенку (вероятно, женского пола), обнаружен фрагмент волюты от пластинчатого браслета этого типа. Но в погр. 45 предполагаемый фрагмент такого браслета найден в однозначно мужском захоронении. Кроме того, необходимо учесть, что у подобных браслетов закрученные в спираль концы, как правило, уплощены, а в нашем случае волютка имеет конусовидную форму.

Поэтому, учитывая и ее местонахождение в погребении, можно допустить, что волютка из этого комплекса не являлась частью браслета.

Колечко в полтора оборота (тип II височных подвесок, по В. И. Козенковой) относится к типу, появляющемуся на рубеже II–I тыс. до н. э. и доживающему, судя по материалам могильника Уллубаганалы 2, до раннескифского периода ( Козенкова , 1998. С. 35, 125, 126. Табл. 1; 2004. С. 116). Учитывая его местонахождение в погребении, вряд ли можно предполагать, что это колечко и в данном случае являлось височным.

Сохранность железного ножа, учитывая также слабую разработанность хронологических, да и типологических схем для этой категории инвентаря, тоже не позволяет полноценно использовать его при определении датировки. Отметим, в частности, что в четвертый вариант второго типа (по В. И. Козенковой), а именно он может сближаться с данным экземпляром, входят два железных ножа – из погребения 2 (1948 г.) Каменномостского могильника, датированного VIII в. до н. э., и из Учкекенского кургана середины VI в. до н. э. ( Козенкова , 1989. С. 26, 33; 1998. С. 8). С другой стороны, выделяемые А. Б. Белинским и С. Л. Дударевым в тип I ножи с прямой спинкой и выпуклым лезвием, также схожие с экземпляром из погр. 45, имеют, в целом, предскифскую датировку, т. е. IX–VII вв. до н. э. ( Белинский, Дударев , 2015. С. 297–300. Рис. 233, 1–4 ). По мнению Г. Е. Афанасьева и В. И. Козенковой, «небольшие прямые и серповидные черешковые ножи из железа появились повсеместно в памятниках Северного Кавказа на рубеже VIII–VII вв. до н. э., а возможно, в конце VIII в. до н. э.» ( Афанасьев, Козенкова , 1981. С. 170).

Бронзовый кинжал соответствует клинкам второго варианта первого типа, по классификации В. И. Козенковой ( Козенкова , 1995. С. 50. Табл. VIII, 3–8 ). Как отмечает В. И. Козенкова, самые ранние образцы кинжалов этого типа появляются «не позднее XI в. до н. э.», но клинки пламевидных очертаний со слегка вогнутой срединной частью распространяются «где-то с рубежа II–I тысячелетий до н. э.» (Там же. С. 50). Особенно характерны они для комплексов VIII–VII вв. до н. э.: погребение 1925 г., каменный ящик № 9 (раскопки К. Э. Гриневича), каменный ящик № 2 (раскопки Е. И. Крупнова 1948 г.) Каменномостского могильника (Там же. С. 50; Иессен , 1941. Табл. II, 6 ; Крупнов , 1950. С. 248. Рис. 48; Гриневич , 1951. С. 133, 134. Рис. 13; Дударев , 1999. Рис. 157, 3 ). А. П. Мошинский также относит время бытования таких кинжалов (тип 7, варианты 1 и 2) к широкому диапазону – конец II тыс. до н. э. – VII в. до н. э. ( Мошинский , 1998. С. 112, 113. Рис. 6, 29–34 ; 7, 35–37 ). И это притом, что в комплексах Тлийского и Стырфазского могильников кинжалы этого типа появляются в конце II тыс. до н. э., хорошо представлены в комплексах рубежа II–I тыс. до н. э., но вряд ли доживают до VIII в. до н. э. Вероятно, здесь мы снова видим пример различающейся датировки однотипных предметов в различных регионах кобано-колхидской культурно-исторической общности. Возможность «различной хронологической позиции однотипных предметов в различных родственных культурах единой культурно-исторической общности» была в свое время продемонстрирована одним из авторов этой статьи на примере крестовидных подвесок ( Скаков , 2013. С. 41).

Пять наконечников стрел (№ 13 (II–IV), 16, 17, рис. 5) из погр. 45 могут быть отнесены ко второму варианту первого типа (по классификации В. И. Козенковой)

( Козенкова , 1995. С. 8. Табл. I, 19–22, 24 ); это литые плоско-выпуклые в сечении черешковые наконечники с подтреугольной заостренной головкой, опущенными крыльями-шипами и удлиненным черешком. К этому же типу относятся наконечники стрел из эльхотовских погр. 41 и 52. По мнению В. И. Козенковой, период их массового производства может быть отнесен к X–IX вв., а самой поздней датой их бытования является начало VIII в. до н. э. ( Козенкова , 2004. С. 97).

Ко второму типу (по В. И. Козенковой) в погр. 45 относятся три бронзовых черешковых наконечника стрел (№ 12, рис. 4; № 13 (I), 18, рис. 5) – т. н. площи-ки, вырезанные из бронзового листа или пластины, с подтреугольной головкой, плоские или уплощенно-линзовидные в сечении, имеющие заостренные шипы ( Козенкова , 1995. С. 8, 9. Табл. I, 23, 25–30 ). При этом площики второго варианта этого типа имеют раздвоенный конец черешка, что мы видим и у одного из наконечников (№ 12, рис. 4). В. И. Козенкова датировала наиболее ранние наконечники такого типа VIII–VII вв. до н. э., отмечая их доживание до V в. до н. э. (Там же. 1995. С. 9). Два аналогичных наконечника стрел обнаружены в эльхотовском погр. 60 вместе с бронзовыми двукольчатыми удилами ( Чшиев , 2011. С. 168, 169. Рис. 1).

Возможное наличие в погребении железного наконечника стрелы ни в коей мере не противоречит его предскифской принадлежности. Находки железных наконечников стрел в комплексах новочеркасской и черногоровской культурных групп хотя и немногочисленны, но вполне бесспорны ( Маслов , 2015. С. 100).

Ворворка в виде невысокого усеченного полого цилиндра с выделенным шайбообразным (в виде усеченного конуса) основанием большего диаметра находит аналогии в памятниках предскифского времени как западнокобанского ареала (третий тип, по В. И. Козенковой) ( Козенкова , 1995. С. 115. Табл. IV, 25, 26 ), так и протомеотской группы памятников ( Эрлих , 2007. С. 141. Рис. 203, 18–20, 22 ). В самом Эльхотовском могильнике аналогичные ворворки найдены в погр. 36 (это ближайшая аналогия), 58 и 87, несколько отличается ворворка из погр. 32. Для экземпляров из погр. 45 и 36 наиболее близкими аналогиями являются ворвор-ки из комплекса I кургана 2 у пос. Холмский ( Василиненко и др. , 1993. С. 24, 25. Рис. XIII, 20 ). Для экземпляров из погр. 58 и 87, с относительно вытянутым верхним цилиндриком, аналоги известны из погр. 35 могильника Ахтырский Лиман I ( Беглова и др. , 1997. С. 71, 79. Рис. 2, 8 ), погр. 24 Березовского могильника № 1 ( Виноградов и др. , 1980. С. 193. Рис. 6, 20 ), погр. 167 могильника Клин-Яр III ( Белинский, Дударев , 2015. С. 343. Рис. 252, 1 ). Для экземпляра из погр. 32, с округлыми боками у нижнего цилиндрика (тип III – по В. И. Козенковой) ( Козенкова , 1982. С. 32), присутствуют близкие аналоги из погр. 9 и 19 могильника Фарс ( Лесков, Эрлих , 1999. С. 59. Рис. 12, 6 ; 19, 4 ), погр. 4 могильника «Индустрия»-1 ( Виноградов , 1972. Рис. 18, 3 ; Виноградов и др. , 1980. Рис. 7, 5 ), погр.14 Аллероевского 1-го могильника ( Виноградов , 1972. Рис. 40, 5 ; Виноградов и др. , 1980. Рис. 7, 30 ; Козенко-ва , 1982. Табл. XXI, 18 ), погр. 82 (раскопки В. С. Флерова) и 184 могильника Клин-Яр III ( Флеров, Дубовская , 1993. С. 267, 268. Рис. 4, 14 ; Белинский, Дударев , 2015. С. 343. Рис. 252, 11 ), Березовского 4-го могильника ( Козенкова , 1995. Табл. IV, 25 ), погр. 2 могильника Ахкинчу-Барзой ( Дударев , 1976. С. 260. Рис. 2, 12 ), погр. 38 Зандакского могильника ( Марковин , 2002. Рис. 52, 9 ), а также, как несколько более далекая аналогия, из погр. 383 Старшего Ахмыловского могильника ( Патрушев,

Халиков , 1982. Табл. 63, 1и ). Очевидно, именно этот вариант являлся наиболее распространенным. В качестве аналога В. Р. Эрлих (2007. С. 141) упоминает также ворворку из погребения у с. Чечелиевка на Украине, но она, на наш взгляд (на что уже обращалось внимание другими авторами: Белинский, Дударев , 2015. С. 345. Примечание 12), относится к несколько другому варианту (тип II – по В. И. Козенковой) ( Козенкова , 1982. С. 32), имея не округлые, а четко выраженные биконические бока у нижнего цилиндра ( Бокий, Горбул , 1985. С. 227. Рис. 2, 2 ). К этому же варианту относятся ворворки из погр. 38 и 51 Зандакского могильника ( Марковин , 2002. Рис. 52, 4, 8 ; 66, 8 ) и погр. 220 могильника Клин-Яр III ( Белинский, Дударев , 2015. С. 343. Рис. 252, 10 ). К иному варианту относятся и ворворки из погр. 2 могильника «Индустрия»-1 ( Афанасьев, Козенкова , 1981. С. 162, 171. Рис. 3, 4 ; Козенкова , 1995. Табл. IV, 26 ), погр. 34 могильника № 1 на Кисловодской мебельной фабрике ( Виноградов и др. , 1980. С. 191. Рис. 4, 3, 12 ): их нижний цилиндрик имеет вертикальные, а не скошенные под конус края. Позднейшую находку такой бицилиндрической ворворки, отличающейся миниатюрными размерами, мы видим рядом с костяком лошади в кургане 3 группы II у с. Бамут, относящемся к скифскому времени ( Бурков, Маслов , 2016. Рис. 7, 9 . С. 62). Отметим, что В. И. Козенкова относит ворворки с вертикальными боками нижнего цилиндра к тому же типу (тип III), что и ворворки с округлыми боками у нижнего цилиндра ( Козенкова , 1995. С. 115. Табл. IV, 25, 26 ). Как видим, во-рворка из погр. 45 не самый распространенный вариант (или тип) этой категории инвентаря и может лишь подтверждать предскифскую хронологическую принадлежность этого комплекса.

Бронзовые топоры, по формальным признакам типологически близкие экземпляру из погр. 45, встречены в погр. 41 и 60 Эльхотовского могильника. Несколько отличаются топоры из погр. 54 и 72, имеющие на боковых сторонах корпуса вдоль проуха не по три, а по пять ребер. Погр. 41 отнесено к ранней группе Эльхотовского могильника (последняя треть – конец IX в. до н. э.), погр. 54, 60 (с двукольчатыми удилами) и 72 – ко второй группе, датируемой в пределах VIII в. до н. э.

По декору лопасти топор из погр. 45 следует отнести к выделенной одним из авторов группе 7: изображение на лопасти стилизованного зверя ( Скаков , 1997б. С. 82–93. Рис. 1). Для стилизованных изображений зверей характерны, как правило, повернутая назад непропорционально большая голова, утрированная, загнутая вверх и заостренная верхняя часть морды, зачастую акцентированные и стилизованные уши, сильно стилизованные и согнутые лапы. Все эти признаки характерны и для изображения на нашем топоре. Кроме того, у зверей на эльхотовском топоре изображено только по одной задней лапе, что свидетельствует о тенденции к схематизации образа. Это очень редкий случай, хотя для группы 7 выделяется вариант с изображением зверя с тремя лапами (топоры из погр. 121, 130, 316 и вне погр. Тлийского могильника) ( Техов , 1988. Рис. 60; 63; 64; 131). Уши зверя на топоре из погребения 45 стилизованы и направлены в разные стороны, что также сближает наше изображение с этим вариантом (топоры из погр. 130, 316 и вне погр. Тлийского могильника). Из других топоров группы 7 таким же образом уши зверя изображены лишь на топоре из погр. 51 Тлийского могильника (Там же. Рис. 158), а также у своеобразного, хотя и связанного с группой 7, изображения двухголового зверя с одной (!)

лапой из Оджоли ( Панцхава , 1988. Табл. VIII, 1 ). Декор топора из Оджоли еще по одному элементу может считаться аналогом декора нашего топора: у экземпляра из Оджоли на лицевой стороне над фантастическим зверем нанесены четыре треугольника, образующие в совокупности фигуру, схожую с «мальтийским крестом» на нашем топоре. Похожую композицию из треугольников мы видим над стилизованным зверем на одной из лопастей топора из погр. 264 Тлийского могильника ( Техов , 1988. Рис. 46).

Хвост у зверя на эльхотовском топоре загнут, его окончание оформлено в виде стилизованного «колоса». Это не характерно для изображений группы 7, здесь, как правило, хвост или не показан вообще, или же обозначен одинарной или двойной линией. По этому признаку, восходящему к топорам группы 5 (изображение горизонтально расположенного зверя, ограниченного пределами лопасти), относящейся к предшествующему периоду в развитии кобано-колхидского графического стиля, декор экземпляра из погребения 45 можно считать архаичным для группы 7. Для группы 5 было характерно и изображение ушей зверя направленными в различные стороны. Архаичными признаками можно также считать и деление туловища зверя двойными параллельными линиями на своего рода «сегменты», отсутствие шнурового орнамента на гранях топора и отсутствие пояска на его «шейке». Отметим, что шнуровой орнамент и поясок (в четко выраженном виде) отсутствует и у упомянутых выше топоров из погр. 264 Тлийского могильника и из Оджоли. Видимо, их можно предположительно синхронизировать с топором из погр. 45 Эльхотовского могильника. Показательно, что изображение зверя на топоре из погр. 264 стилизовано в большей степени, чем у топоров группы 5, но ощутимо менее, чем у большинства топоров группы 7. Если группа 7 отнесена нами к четвертому хронологическому периоду, достаточно условно датируемому в рамках VII в. до н. э., то декор эльхотовского топора с его архаичными чертами позволяет отнести его к предшествующему временному интервалу, видимо, к середине – второй половине VIII в. до н. э.

Отметим также, что упомянутые нами погребения Тлийского могильника с топорами, декор которых может рассматриваться в качестве аналогии для эль-хотовского топора, не содержат четких хронологических маркеров и могут быть суммарно отнесены к предскифскому периоду. Исключение составляет погр. 121 с железным кинжалом плохой сохранности, который может быть предположительно отнесен к категории раннескифских акинаков ( Техов , 1985. Рис. 128, 10 ).

Группа 7 характерна для всего кобано-колхидского ареала, но формирование самого мотива стилизованного зверя, с его особенностями, шло, видимо, на базе т. н. «югоосетинского» варианта графического стиля, представленного, в первую очередь, топорами Тлийского могильника. Именно здесь встречены как наиболее ранние по своей стилистике, так и переходные (на топорах из погр. 63, 252 и 432 Тлийского могильника), относящиеся еще к группе 5, изображения зверя с чертами стилизации, полностью отсутствующие на территории Западной Грузии или Абхазии. С топорами «югоосетинского» варианта графического стиля эльхотов-ский топор сближается и лаконичностью своего декора, наличием, кроме изображения зверя на лопастях, только двух «мальтийских крестов» и двух пар кружков под проухом. Таким образом, топор из погр. 45 может считаться импортом с территории, приблизительно соответствующей современной Южной Осетии.

Хронологическая позиция топора не противоречит датировкам других предметов (железный нож, бронзовый кинжал, ворворка) из инвентаря погребения и, напротив, подкрепляет отнесение погр. 45 Эльхотовского могильника к предскифскому периоду в рамках середины – второй половины VIII в. до н. э. Наиболее архаично выглядят литые наконечники стрел, доживающие, по принятой хронологической схеме, только до начала VIII в. до н. э.

Список литературы Новый комплекс с орнаментированным кобано-колхидским топором (погребение 45 могильника Эльхотово)

- Афанасьев Г. Е., Козенкова В. И., 1981. О неизвестных погребальных ком-плекСАх предскифского периода из окрестностей Кисловодска//СА. № 2. С. 161-177.

- Бакушев М. А., Чечина А. Ю., 2014. Змейский могильник кобанской культуры//Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения: материалы междунар. науч. конф. Москва, 21-25 апреля 2014 г./Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 120-123.

- Беглова Е. А., Орловская Л. Б., Сорокина И. А., 1997. Протомеотские древно-сти в Закубанье//Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы/Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М. С. 71-80. (МИАР; № 1.)

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место сре-ди древностей Кавказа и Юго-Восточной Европы начала эпохи раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с.

- Бокий Н. М., Горбул Г. П., 1985. Могила киммерийского вСАдника у села Че-челиевка Кировоградской области//СА. № 4. С. 224-228.

- Бурков С. Б., Маслов В. Е., 2016. Погребения скифского времени в курганах у села Бамут//Археологическая наука: практика, теория, история: сб. на-уч. тр. памяти И. С. Каменецкого. М.: ИА РАН. С. 51-65.

- Василиненко Д. Э., Кондрашев А. В., Пьянков А. В., 1993. Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из Западного За-кубанья//Древности Кубани и Черноморья/Ред. Б. А. Раев. Краснодар: Скифская галерея. С. 21-38, 173-192. (Понтийско-Кавказские исследо-вания; I.)

- Виноградов В. Б., 1972. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII-IV вв. до н. э.): Вопросы политической истории, эволюции культур и этногенеза. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во. 389 с.

- Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Рунич А. П., 1980. Киммерийско-кавказские связи//Скифия и Кавказ/Ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 184-199.

- Гриневич К. Э., 1951. Новые данные по археологии Кабарды//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа/Ред. Е. И. Крупнов. М.; Л.: Академия наук СССР. С. 125-139. (МИА; № 23.)

- Дударев С. Л., 1976. Раскопки могильника у сел. Ахкинчу-Барзой (Чечено-Ингушетия)//СА. № 1. С. 257-261.

- Дударев С. Л., 1999. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевни-ками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX -первая поло-вина VII в. до н. э.). Армавир: Армавирское полиграфпредприятие. 405 с.

- Иессен А. А., 1941. Археологические памятники Кабардино-Балкарии // Ма-териалы по археологии Кабардино-Балкарии // Ред. М. И. Артамонов. М.; Л.: Академия наук СССР. С. 7-50. (МИА; № 3.)

- Козенкова В. И., 1982. Типология и хронологическая классификация предме-тов кобанской культуры. Восточный вариант. М.: Наука. 177 с. (САИ; вып. В2-5.Т. 2)

- Козенкова В. И., 1989. Кобанская культура. Западный вариант. М.: Наука. 195 с. (САИ; вып. В2-6. Т. 3.)

- Козенкова В. И., 1995. Оружие, воинское и конское снаряжение племен ко-банской культуры. Систематизация и хронология. Западный вариант. М.: ИА РАН. 165 с. (САИ; вып. В2-5. Т. 4)

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Запад-ный вариант. М.: ИА РАН. 199 с. (САИ; вып. В2-5. Т. 5.)

- Козенкова В. И., 2004. Биритуализм в погребальном обряде древних «кобан-цев». Могильник Терезе конца XII -VIII в. до н. э. М.: Памятники исто-рической мысли. 220 с. (Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа; вып. V.)

- Козенкова В. И., 2013. Кобанская культура и окружающий мир: (взаимосвя-зи, проблемы судьбы и следов разнокультурных инфильтраций в мест-ной среде). М.: Таус. 173 с.

- Козенкова В. И., Сосранов Р. С., Черджиев Э. Л., 1997. К вопросу о межло-кальных контактах в кобанской культуре (курган у с. Садового в Север-ной Осетии)//Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы/Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 14-18. (МИАР; № 1.)

- Крупнов Е. И., 1950. Археологические исследования в Кабардинской АССР в 1948 году//Ученые записки Кабардинского НИИ. Том V. Нальчик. С. 195-275.

- Лесков А. М., Эрлих В. Р., 1999. Могильник Фарс/Клады. Памятник перехода от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку на Северо-Западном Кавказе. М.: Государственный музей Востока. 99 с.

- Марковин В. И., 2002. Зандакский могильник эпохи раннего железа на реке Ярык-су (Северо-Восточный Кавказ). М.: Наука. 154 с.

- Маслов В. Е., 2015. Черногоровское погребение в степном Предкавказье//КСИА. Вып. 241. С. 95-103.

- Мошинский А. П., 1998. Оружие кобанской культуры с территории Северной Осетии в собрании ГИМ (коллекция Долбежева В. И.): каталог//Архео-логический сборник/Отв. ред. С. В. Студзицкая. М.: ГИМ. С. 109-127. (Труды ГИМ; вып. 96.)

- Панцхава Л. Н., 1988. Памятники художественного ремесла колхидской культуры. Тбилиси: Мецниереба. 120 с. (на груз. яз.)

- Патрушев В. С., Халиков А. Х., 1982. Волжские ананьинцы. (Старший Ахмы-ловский могильник). М.: Наука. 277 с.

- Скаков А. Ю., 1997а. К вопросу об эволюции декора кобано-колхидских бронзовых топоров//Древности Евразии/Отв. ред.: С. В. Демиденко, Д. В. Журавлев. М.: Наука. С. 70-87.

- Скаков А. Ю., 1997б. Кобано-колхидские орнаментированные топоры как исторический источник: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 20 с.

- Скаков А. Ю., 1998. Об одной из групп кобано-колхидских орнаментированных топоров//Историко-археологический альманах. Вып. 4/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. Армавир; М.: ИА РАН. С. 12-23.

- Скаков А. Ю., 1999. Орнаментированные топоры могильника Фаскау в Северной Осетии//Древности Северного Кавказа/Отв. ред. В. И. Марко-вин. М.: ИА РАН. С. 121-135.

- Скаков А. Ю., 2013. Крестовидные подвески-навершия в кобано-колхидских древностях//Древности Западного Кавказа. Вып. I/Отв. ред. Н. Е. Берлизов. Краснодар: Краснодарский гос. историко-археологический музей-заповедник. С. 29-43.

- Скаков А.Ю., 2016а. Новые находки и публикации кобано-колхидских орнаментированных топоров//Из истории культуры народов Северного Кавказа: научный альманах. Вып. 8/Отв. ред. Ю. А. Прокопенко. Став-рополь: Графа. С. 21-37.

- Скаков А. Ю., 2016б. Обзор новых находок кобано-колхидских орнаментиро-ванных топоров//Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы междунар. науч. конф., посвящ. памяти М. Н. Погребовой/Отв. ред.: А. С. Балахванцев, С. В. Кулланда. М.: ИВ РАН. С. 229-241.

- Скаков А. Ю., Джопуа А. И., 2012. Джантухский могильник эпохи раннего железа в Абхазии (предварительная публикация)//Евразия в скифо-сарматское время. Памяти И. И. Гущиной/Отв. ред.: Д. В. Журавлев, К. Б. Фирсов. М. С. 217-238. (Труды ГИМ; вып. 191.)

- Техов Б. В., 1985. Тлийский могильник. III: Комплексы второй половины VII -VI в. до н. э. Тбилиси: Мецниереба. 221 с.

- Техов Б. В., 1988. Бронзовые топоры Тлийского могильника. Тбилиси: Мецниереба. 85 с.

- Фидаров Р. Ф., Чшиев В.(Х.) Т., 2004. Новые материалы бытовых памятников кобанской культуры предгорной зоны Северной Осетии//МИАСК. Вып. 3/Отв. ред. Е. И. Нарожный. Армавир: Армавирский гос. педагогиче-ский ун-т. С. 186-206.

- Флеров В. С., Дубовская О. Р., 1993. Мужские погребения кобанского могильника Клин-Яр III в г. Кисловодске//Вестник Шелкового пути: археологические источники. Вып. I/Отв. ред. И. С.Каменецкий, С. А. Узянов М.: Центр «Шелковый путь». С. 262-303.

- Чшиев В.(Х.) Т., 2001. Эльхотовский могильник кобанской культуры -новый памятник истории Северной Осетии эпохи поздней бронзы//Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки/Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 45-51. (МИАР; № 3.)

- Чшиев В. Т., 2004. Набор вооружения из погребения 41 Эльхотовского могильника кобанской культуры//МИАСК. Вып. 4/Отв. ред. Е. И. Нарожный. Армавир: Армавирский гос. педагогический ун-т. С. 273-286.

- Чшиев В.(Х.) Т., 2005а. К вопросу о семантике кобанских птицевидных привесок//МИАСК. Вып. 5/Отв. ред. Е. И. Нарожный. Армавир: Армавирский гос. педагогический ун-т. С. 89-99.

- Чшиев В.(Х.) Т., 2005б. Предметы конской узды из погребения 60 Эльхотовского могильника кобанской культуры//Археология, этнология, фольклористика Кавказа: материалы междунар. науч. конф. Баку: NURLAR. С. 182-185.

- Чшиев В.(Х.) Т., 2007. Памятники кобанской культуры на территории Северной Осетии//Археология Северной Осетии. Ч. 1/Отв. ред. А. А. Туаллагов. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и социаль-ных исслед. им. В. И. Абаева. С. 178-293.

- Чшиев В.(Х.) Т., 2011. Новые уздечные комплексы из памятников кобанской культуры предскифского -раннескифского времени Северной Осетии//Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа/Отв. ред. Х. М. Мамаев. Грозный; М.: ИА РАН. С. 168-175.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века: протомеотская группа памятников. М.: Наука. 430 с.