Новый лесопильный станок с нерастянутыми полосовыми пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в аэростатических направляющих

Автор: Прокофьев Г.Ф., Микловцик Н.Ю., Тюрин А.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы машиностроения

Статья в выпуске: 1-3 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Показаны условия, при которых возможно точное пиление древесины нерастянутыми полосовыми пилами. Дано описание лесопильного станка с нерастянутыми полосовыми пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в аэростатических направляющих. Указаны параметры станка и его достоинства.

Точность пиления древесины, жёсткость и устойчивость полосовых пил, конструкция лесопильного станка

Короткий адрес: https://sciup.org/148199685

IDR: 148199685 | УДК: 621.933.2

Текст научной статьи Новый лесопильный станок с нерастянутыми полосовыми пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в аэростатических направляющих

В работах [2, 3] соответственно методом конечных элементов и методом Б.Г. Галеркина выполнены расчеты прогибов нерастянутых рамных пил под действием боковой сосредоточенной силы, приложенной на середине линии межзубовых впадин и на середине полотна пилы. Значения прогибов, определенных расчетным путем по методу конечных элементов и методу Б.Г.Галеркина, практически совпадают. Экспериментальные исследования подтвердили правильность принятых допущений и точность теоретических расчетов. Разность между теоретическими и экспериментальными данными не превышала 4%. Жесткость пилы определялась из выражения j = Q/y.

По результатам выполненных исследований получены зависимости жесткости j от свободной длины пилы l при ширине полотна b=100 мм и разных толщинах s. Свободная длина пилы l равна расстоянию между направляющими и определяется высотой пропила, поэтому целесообразно определить толщину пилы s, мм, в зависимости от свободной длины пилы l. Такая зависимость при ширине пилы b=100 мм имеет вид s=0,008 l +0,5 (1)

Из уравнения (1) следует, что при l =200 мм b =100 мм необходимая жесткость пилы достигается при толщине пилы s =2,1 мм. Принимаем ближайшую большую стандартную толщину s =2,2 мм.

Условие j ≥60 Н/мм является необходимым для обеспечения требуемой точности пиления древесины полосовой пилой, но не достаточным. Второе условие [4] – критическая сила пилы Р кр должна превышать максимальную горизонтальную силу резания (силу отжима) не менее, чем в 1,25 раз, т.е.

Р кр ≥ 1,25 P max

Теоретические исследования устойчивости рамных пил в направляющих выполнены в работе [4]. Для нерастянутых рамных пил в направляющих рекомендуется следующая формула для расчета критической силы с учетом равномерной распределенности нагрузки по высоте пропила

Р кр ( ql ) кр

-

1 33 , 7 - 104 bs 3 b.

2 (1 1 ,2 7 )

ml 2 ml , (3)

где m =4,93 L / l – 2,79. Здесь L – свободная длина пилы в плоскости её наибольшей жесткости.

Формула (3) показывает большое влияние на Р кр свободных длин l и L . Так, для L =600 мм, s =2,2 мм, b =120 мм при изменении l от 200 до 100 мм устойчивость пил возрастает в 1,7 раза. Отсюда следует, что необходимо уменьшать свободную длину l за счет установки направляющих для пил над и под распиливаемым материалом. При этом необходимо предусмотреть регулировку положения верхних направляющих в соответствии с изменением высоты пропила (высоты распиливаемого бруса). Для обеспечения высокой точности пиления нерастянутыми пилами необходимо уменьшить и длину пил в плоскости наибольшей жесткости L . Величина L оказывает большое влияние на устойчивость пил ( Р кр ): при l =200 мм, s =2,0 мм, b =120 мм при уменьшении L от 800 до 600 и 400 мм Р кр возросла соответственно в 1,38 и 2,4 раза. На уменьшение l и L следует обратить особое внимание, так как оно может быть осуществлено конструктивным путем за счет создания нового лесопильного станка с нерастянутыми полосовыми пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в направляющих.

Кроме выполнения первого условия ( j ≥60 Н/мм) для обеспечения точного пиления древесины нерастянутыми полосовыми пилами необходимо выполнить второе условие ( Р кр ≥ 1,25 P max ), поэтому необходимо знание не только устойчивости пил Р кр , но и максимальной силы отжима Р max . Максимальная сила отжима связана со средней касательной силой резания соотношением [5] P max = 2,1 R ср . Так как в [6]:

Kb ' h- p 2,1 Kb * h U z ср

R =------zcp pmax =----- ----- ср 2t

2 t , то

где K - удельная работа резания, Н/мм2; b -ширина пропила, b = s + 2 s , мм; s - уширение зубьев на сторону, мм; h – высота пропила, мм; U zср – средняя подача на зуб, мм; t – шаг зубьев пилы, мм.

Удельная работа резания при распиловке ели, сосны, пихты определяется по уравнению [6], Н/мм2:

K = 37 +

0 , 2 h + a p - 7 , 2

s + 2 s U z ср

Приняв для продолжительности работы пил 160 мин., коэффициент затупления зубьев α ρ =1,6; s =0,8 мм; U zср =1,8 мм; t =26 мм и подставив значение K в уравнение (4), имеем

P max = 0,073 h (43,4 5 + 0,2 h + 69,44) (6)

Определим из условия (2) максимальную свободную длину L и ход пил H . Ширина полотна нерастянутой пилы может изменяться в пределах 120-160 мм. Расчеты выполняем для наименьшей ширины полотна пилы b =120 мм. Требуемую толщину пилы определим из выражения (1) для l =200 мм. Получаем s =2,1 мм. Принимаем стандартную толщину s =2,2 мм. Подставив в выражение (2) значения Р кр (3) и Р max (6) при l = h =200 мм, s =2,2 мм и b =120 мм, имеем m =13,47 и L =650,4 мм.

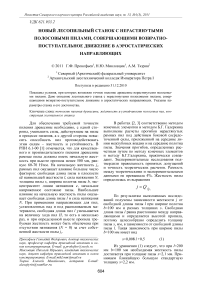

Рис. 1. Схема нерастянутой рамной пилы в направляющих

Из рис. 1, на котором представлена схема рамной пилы в направляющих, видим, что свободная длина L может быть выражена как L=l+H+2a. Если конструктивно принять а =75 мм, то при l =200 мм ход пил не должен превышать Н =300 мм.

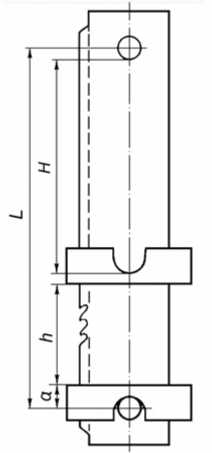

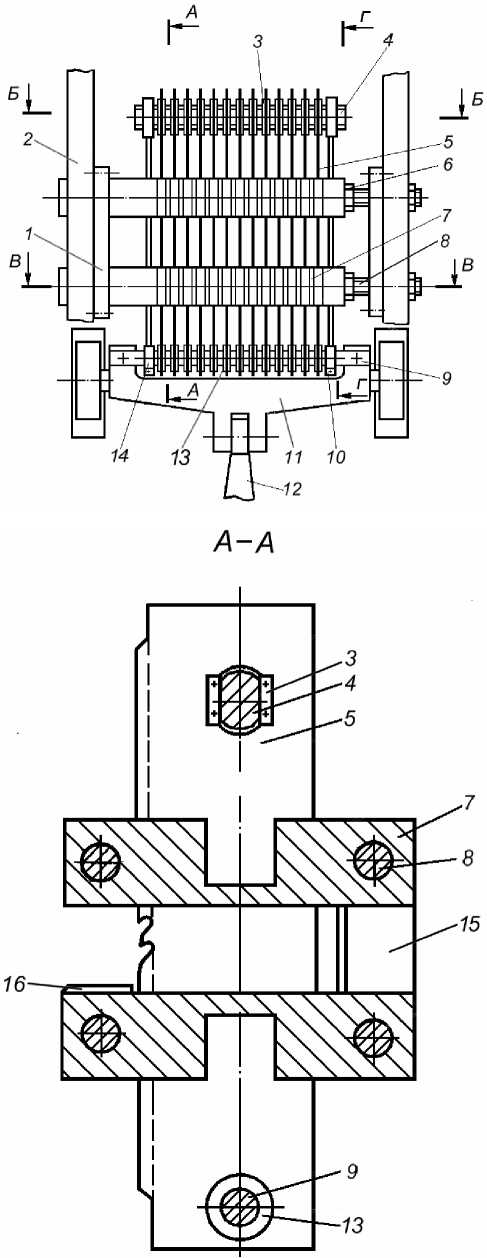

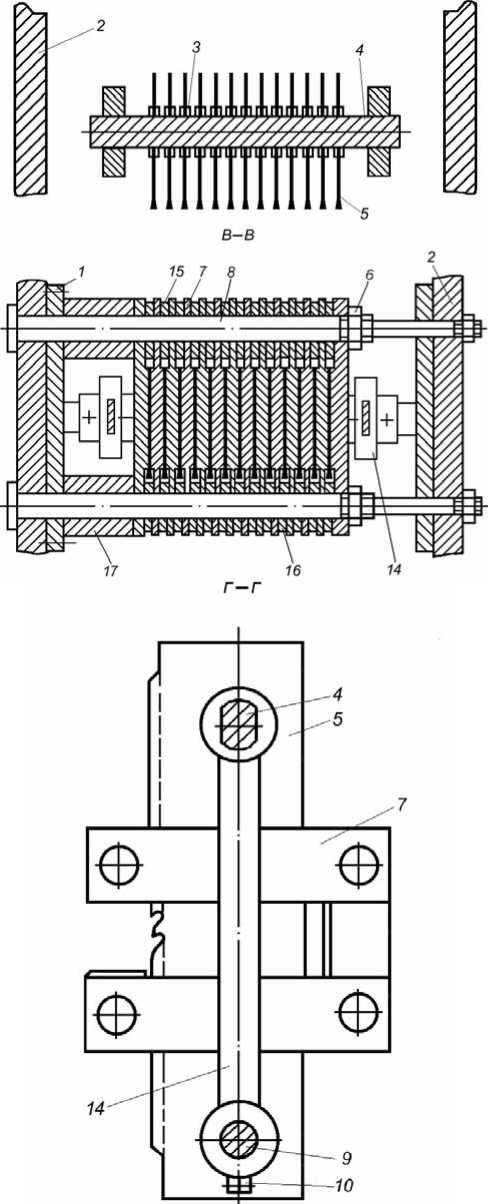

На основании выполненных исследований предложена конструкция нового лесопильного станка с нерастянутыми полосовыми пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в направляющих. Станок нельзя назвать лесопильной рамой, а пилы рамными, так как у него отсутствует пильная рамка, а также захваты, струбцины и межпильные прокладки. На рис. 2 показан общий вид лесопильного станка с сечением А–А. На рис. 3 показаны сечения Б–Б, В–В и Г–Г общего вида лесопильного станка, изображенного на рис. 2.

Узел резания лесопильного станка содержит станину 2, на которой закреплены плиты 1. Сквозь отверстия, выполненные в станине 1 и плитах 2, проходят стержни 8, на которые надеты направляющие 7. Толщина направляющих соответствует требуемому расстоянию между пилами 5, надетыми на верхний 4 и нижний 9 горизонтальные стержни. Нижний стержень закреплен на поперечине 11 связанной с кривошипно-шатунным механизмом 12. На концы верхнего 4 и нижнего 9 стержней надеты кронштейны 14, соответственно верхними и нижними отверстиями, выполненными в них. Кронштейны 14 имеют возможность поворота относительно оси нижнего стержня 9 с жёсткой фиксацией в этом положении с помощью фиксаторов 10. В нижних частях пил выполнены круглые отверстия, на которых закреплены втулки 13, охватывающие стержень 9. В верхних частях пил выполнены отверстия, на краях которых закреплены планки 3, охватывающие направляющие плоские поверхности стержня 4. Между направляющими установлены прокладки. Нижние передние по направлению подачи прокладки 16 выступают над направляющими 7. Выступающие части прокладок выполнены в виде лезвий ножей. За каждой пилой установлен нож 15, концы которого служат прокладками между направляющими для пил. При такой конструкции направляющие ножи всегда находятся в одних плоскостях с пилами. Для установки крайних направляющих на определённом расстоянии от базовых поверхностей плит 1 и параллельно им установлены разделительные втулки 17. Гайки 6 служат для выборки зазоров между направляющими 7 и прокладками и ориентирования направляющих 7 параллельно базовым поверхностям плит 1.

Рис. 2. Конструкция лесопильного станка с нерастянутыми «плавающими» пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в направляющих. Вид общий и сечение А–А

Б-Б

Рис. 3. Сечения Б–Б, В–В и Г–Г нового лесопильного станка с нерастянутыми «плавающими» пилами, совершающими возвратнопоступательное движение в направляющих, показанного на рис. 2

избежания скобления зубьями пил распиливаемого материала при холостом ходе. Рамные пилы 5, надетые на стержни 4 и 9, совершают возвратно-поступательное движение в направляющих 7. Планки 3, закреплённые на пиле, уменьшают удельное давление на стержень 4. При движении распиливаемого материала по выступающим частям прокладок 16 предотвращается его перебазирование в процессе пиления и уменьшаются боковые силы. Направляющие ножи 15 исключают зажим пил в пропиле и повышают точность движения распиливаемого материала. Для уменьшения трения пил о направляющие рабочие поверхности последних целесообразно выполнить в виде аэростатических опор.

Выводы: предварительные расчеты показывают следующие преимущества лесопильного станка нового типа по сравнению с существующими лесопильными рамами того же назначения: снижаются габариты и металлоемкость в 2-3 раза; уменьшаются энергозатраты на 15-20%; снижается расход древесины в опилки на 30-40%; обеспечивается получение пиломатериалов высокого качества.

Список литературы Новый лесопильный станок с нерастянутыми полосовыми пилами, совершающими возвратно-поступательное движение в аэростатических направляющих

- Технологические режимы РПИ 6.1-00 «Подготовка рамных пил»/Г.Ф. Прокофьев. -Архангельск: ЦНИИМОД, 1987. -40 с.

- Прокофьев, Г.Ф. Исследование прогибов нерастянутых рамных пил в направляющих методом конечных элементов/Г.Ф. Прокофьев, И.Ю. Королев, В.Л. Усачев//ЦНИИМОД -Архангельск, 1983.-16 c. -Деп. во ВНИПИЭИлеспроме. 01.09.83, № 1096 Д.

- Прокофьев, Г.Ф. Расчет прогибов и жесткости нерастянутых рамных пил в направляющих методом Б.Г. Галеркина/Г.Ф. Прокофьев, И.Ю. Королев//ЦНИИМОД -Архангельск, 1983. -11c. -Деп. во ВНИПИЭИлеспроме 11.09.83, № 1132 Д.

- Прокофьев, Г.Ф. Интенсификация пиления древесины рамными и ленточными пилами/Г.Ф. Прокофьев. -М.: Лесн. пром-сть, 1990. -240 с.

- Хасдан, С.М. Экспериментальные исследования сил резания в двухэтажных лесопильных рамах серийных конструкций/С.М. Хасдан и др.//Научн. тр. ЦНИИМОД. -1964. -Вып. 18. -С. 177-193.

- Бершадский, А.Л. Резание древесины/А.Л. Бершадский, Н.И. Цветкова. -Минск: Вышэйш. шк., 1975. -303 с.