Новый метод комплексного анализа развития социо-эколого-экономических систем в бассейне крупной реки

Автор: Аристова М.А., Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научная жизнь

Статья в выпуске: 3 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается социо-эколого-экономическая система региона бассейна крупной реки. Приведена система индикаторов и индексов, позволяющая оценить устойчивого развития территории Волжского бассейна. Показано, что использование соответствующих управляющих воздействий дает возможность приближения социо-эколого-экономической системы региона бассейна крупной реки к эталонному состоянию.

Социо-эколого-экономическая система, регион бассейна крупной реки, индексы и индикаторы устойчивого развития, волжский бассейн, стратегии развития, управляющие воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/148326114

IDR: 148326114 | УДК: (364.25+504.75):316.42/332:330.15 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10451

Текст научной статьи Новый метод комплексного анализа развития социо-эколого-экономических систем в бассейне крупной реки

Социо-эколого-экономических систем региона бассейна крупной реки (СЭЭС РБКР) определена как часть территории страны, включающая в себя различные административные единицы, объединенные территориальной при-

надлежностью к водной системе той или иной крупной реки и представляющая собой совокупность образований экономической, биологической, географической, и социальной природы, основанной на взаимодействии и сбалансированности. Устойчивое развитие СЭЭС РБКР определяется как процесс, обеспечивающий гармоничное изменение каждой административной единицы в отдельности и всего региона в целом, ориентированное на экономическое развитие, основанное на применении современных технологий, сбалансированное с возможностями окружающей природной среды. Комплексная (интегральная) оценка СЭЭС РБКР на основе различных индикаторов и индексов, по которым можно судить о степени устойчивости развития и построения прогнозных моделей, изучена да- леко не полностью. Современное состояние СЭЭС, характеризующееся процессами активного освоения ресурсов, необходимых для роста производства и удовлетворения возрастающих потребностей населения, становится дестабилизирующими факторам, влияющим на устойчивое развитие стран, государств в целом, а также отдельных регионов и территориально-административных единиц (Костина и др., 2011; Кудинова, 2015).

Для оценки устойчивого развития СЭЭС РБКР был рассмотрен ряд индексов и индикаторов, характеризующих социо-эколого-экономическое состояние территории (Костина и др., 2016). Однако рассмотренные индексы или индикаторы в отдельности не удовлетворяет требованию максимально охарактеризовать все три составляющие устойчивого развития СЭЭС РБКР (социальную, экономическую, экологическую). В связи с этим актуальной задачей становится подбор такой системы индикаторов и индексов, которая бы могла оптимально описать эмерджентные свойства СЭЭС. Просматриваются два пути решения. Первый – конструирование «универсального» индекса путем аргументированного добавления новых параметров в расчетную формулу уже существующего и общепризнанного индекса. Второй – использование своеобразного «мозгового штурма» совокупности индексов и индикаторов, определяющих устойчивое развитие. Такой метод близок к предложенной ранее процедуре экологического прогнозирования – «модельный штурм» (Брусиловский, Розенберг, 1983)1. Тем самым, при рассмотрении набора индексов и индикаторов, гарантируется наиболее полная характеристика устойчивого развития СЭЭС РБКР (Розенберг, 2002).

Модельный штурм – метод интегральной оценки состояния СЭЭС РБКР

Для моделирования тренда одного и того же временн о го ряда может применяться достаточно много различных методов. Резерв повышения надежности прогнозирования в такой ситуации состоит в

Один из них – объединение отдельных моделей в коллектив; эффективность прогнозирова- ния при таком подходе практически всегда оказывается значительно выше любого из его членов. При этом очевидна аналогия с методами коллективного решения, столь эффективно используемым в обществе – в первую очередь, метод мозгового штурма («метод коллективной генерации идей», «мозговой атаки», «брейнстор-минг» [brainstorming]), разработанный в 1938 г. А. Осборном (Alex Faickney Osborn; 1888-1966), американским психологом и специалистом в области рекламы (Osborn, 1942, 1953). «Алекс Осборн, один из пионеров в области исследования творчества, говорил: "Количество, количество и ещё раз количество! Вот девиз дня". И добавлял: "Чем больше попыток, тем больше вероятность попадания в цель"» (Микалко, 2007, с. 67).

Алекс Осборн

Организация отдельных предикторов-индивидуумов в коллектив называется гибридизацией и может быть осуществлена либо путем гибридизации прогнозов, либо путем гибридизации самих предикторов. В первом случае, гибридизация прогнозов Y 1 , Y 2 , … , Y n , состоит в вычислении некоторого функционала Y = F(Y 1 , Y 2 , … , Y n ) , который называется прогнозом-гибридом , а функцию F (или алгоритм ее синтеза) будем называть гибридизатором прогнозов . Простейшим способом гибридизации является усреднение (простое или взвешенное). Более сложный вариант получения прогноза-гибрида – процедура «модельного штурма» (Брусиловский, Розенберг, 1983), которая весьма успешно используется в экологическом прогнозировании. Структурные связи в коллективе выбираются таким образом, чтобы положительные свойства той или иной модели дополняли друг друга, а отрицательные – компенсировались (т. е. срабатывал бы эффект системности типа «целое больше суммы своих частей»).

Процедура модельного штурма (по аналогии с мозговым штурмом) может быть разделена на два этапа.

Первый этап (генерацией идей мозгового штурма) – этап формирования отдельных (частных) прогнозов ( коллектива предикторов ), осуществляемый самыми разными способами и разными специалистами (экспертный прогноз отдельных специалистов на основе собственного опыта и интуиции, прогноз по аналогиям, на основе статистических закономерностей реагирования системы на внешние воздействия, прогноз на основе различных математических моделей и пр.). В силу сложности объектов, структура и поведение которых прогнозируется, интуитивно ясно, что чем больше прогнозов построено на различных подходах, тем больше шансов «заполучить» среди них тот, который будет обладать самой высокой точностью («лучший прогноз»; см. выше высказывание А. Осборна). Однако с увеличением числа прогнозов значительно осложняется поиск среди них этого «лучшего прогноза».

Второй этап модельного штурма и служит для оценки предложенных прогнозов (коллектива предикторов) и конструирования на их основе «лучшего».

Рассмотрим простейший случай прогнозирования одного параметра Х некоторой сложной системы (для экосистемы, например, это может быть численность некоторой популяции, уровень загрязненности экосистемы, ее продуктивность и пр.). Через Х i ( t ) обозначим прогноз этого параметра, полученный с помощью i -го предиктора для момента времени t . Пусть σ i – точность прогнозирования данного параметра предиктором i ; наконец, пусть А – матрица исходных эмпирических данных о динамике параметра Х и связанных с ним (тем или иным образом) других параметров, которые использовались для построения различных предикторов (в частности, для экосистемы это могут быть данные о факторах среды, характере антропогенных воздействий и т. д.). Будем считать, что все входные воздействия на исследуемый объект на прогнозируемом интервале времени нам известны (например, нам известна метеорологическая обстановка, интенсивность хозяйственной деятельности и т. д.). Вся эта информация ( Х i , σ i и А ) поступает на стол ЛПР.

В данной постановке нетрудно видеть прямую связь предлагаемой эвристической процедуры с мозговым штурмом метода экспертных оценок: Хi – это мнения «экспертов», а σi – «веса», характеризующие их компетентность. При принятии окончательного решения возможно несколько стратегий: выбор прогноза по максимальной точности σi, построение усредненного прогноза (например, среднеарифметического или средневзвешенного) и т. д. В предлагаемой процедуре модельного штурма для построения «лучшего прогноза» используются методы самоорганизации (в частности, алгоритмы метода группового учета аргументов – МГУА [Ивахненко, 1982]). При этом, второй этап модельного штурма сводится к «расширению» матрицы А за счет добавления новых факторов, в качестве которых выступают различные прогнозы параметра Х, т.е. путем добавления факторов Хi(t). Далее, по алгоритмам МГУА по «расширенной» матрице А1 (по матрице обучения) с проверкой по также «расширенной» матрице А2 (по матрице экзамена) синтезируется окончательная прогностическая модель. Причем, так как в прогнозе участвуют сведения как формального знания (в частности, для экосистем – сведения о физикобиологических закономерностях их функционирования), так и неформального (например, качественное прогнозирование отдельными экспертами на основе их опыта, знаний и интуиции), то в модельном штурме может реализоваться еще один путь прогнозирования – предсказание на основе новых идей. Действительно, отдельные эксперты, которые наравне с данными о состоянии среды и прогнозами по различным математическим моделям участвуют в модельном штурме, обладают различным объемом знаний о моделируемой системе и могут исходить в своих прогнозах из новых (часто не общепринятых) и отличных от других исследователей представлений о ее структуре и механизмах функционирования. Причем, если на внешнем дополнении (А2) эти «необычные» с традиционной точки зрения прогнозы оказываются достаточно точными, то модельный штурм придаст им больший вес и именно они будут определять удачность окончательного «лучшего прогноза».

Самоорганизующееся моделирование (особенно алгоритмы МГУА) представляется очень удачным приёмом для синтеза прогнозирующих моделей в рамках модельного штурма. Алгоритмы МГУА позволяют синтезировать модель оптимальной сложности практически без вмешательства исследователя, который задает ЭВМ лишь списки исходных переменных (в модельном штурме – А и Хi) и критерий селекции, характеризующий качество синтезируемой модели на внешнем дополнении А2. Наконец, укажем на еще одну отличительную особенность данной эвристической процедуры: если в мозговом штурме очень важное значение имеет проблема правильного выбора «весов», характеризующих качество прогнозирования тем или иным экспертом, то в модельном штурме на основе самоорга- низации этой проблемы практически нет – ЭВМ сама осуществляет выбор таких «весов» (ст) синтезируя модель-предиктор оптимальной сложности.

Представляет интерес и ответ на такой вопрос: приведет ли увеличение числа членов коллектива предикторов к повышению качества (достоверности) «лучшего прогноза»? Выяснению условий, при выполнении которых ответ на этот вопрос оказывается утвердительным, посвящена работа (Брусиловский, Орехов, 1983). Пусть

-

• имеется n независимых предикторов, каждый из которых с вероятностью p i правильно предсказывает некоторое событие А;

-

• для формализации процедуры синтеза «лучшего прогноза» введем в рассмотрение случайные величины α i , где α i = 1, если i -й предиктор предсказывает наступление события А, и α i = 0 в противном случае;

-

• процедура вынесения решения о «лучшем прогнозе» выглядит следующим образом:

o если не меньше, чем m (0 < m ≤ n) предикторов предсказывают наступление события А, то и предиктор «лучшего прогноза» предскажет наступление А; иными словами, n о если ц = А ai > m , то произойдет i=1

событие А.

При данной процедуре предсказания, вероятность этого события имеет вид:

n

Р( А > m ) = А П pT^ — Р- ^ “i

A i = 1

А а> m i = 1

и следующую оценку (Флейшман, 1982):

> 1 - exp(-kn), если p > в ч< exp(-kn), если р < в n где р = (А Pi)/n , в = m/ n, i=1

k = k ( p , в ) = в 1п( в / p ) + (1 - e )ln[(1 - в )/(1 - p ) , причем k ( p , в ) > 0 при в Ф p .

Это позволяет заключить (Брусиловский, Орехов, 1983), что в рамках рассмотренной процедуры «гибридизации» коллектива предикторов, улучшения прогноза путем увеличения числа предикторов можно добиться только в том случае, когда вероятность правильного предсказания отдельными предикторами достаточно высока.

На основе базового варианта «мозгового штурма» А. Осборна различными авторами было предложено несколько десятков вариантов модификаций: «Известны различные разновидности мозгового штурма: обратный штурм (ищут недостатки машины или процесса; выявление

Р( и > m ) <

недостатков позволяет поставить новые изобретательские задачи), индивидуальный, парный, массовый, двухстадийный (два этана по полтора часа, в перерыве ведется свободное обсуждение проблемы), поэтапный (последовательно штурмуются постановка задачи, решение, развитие идеи в конструкцию, проблема внедрения)» (Альтшуллер, 1969, с. 50).

Комплексный анализ СЭЭС Волжского бассейна

Исследование устойчивого развития СЭЭС РБКР проведено нами на примере Волжского бассейна. Устойчивому развитию территории Волжского бассейна посвящен целый ряд работ (Костина и др., 2011; Устойчивое развитие.., 2012 и др.). Для оценки степени устойчивого развития территории Волжского бассейна были отобраны административные единицы (в скобках – номера территорий):

-

• республики: Башкортостан (1), Марий Эл (2),

Мордовия (3), Татарстан (4), Удмуртия (5), Чувашия (6);

-

• области: Астраханская (7), Владимирская (8), Волгоградская (9), Ивановская (10), Калужская (11), Кировская (12), Костромская (13), Московская (14), Нижегородская (15), Пензенская (16), Рязанская (18), Самарская (19), Саратовская (20), Тверская (21), Тульская (22), Ульяновская (23), Ярославская (24);

-

• Пермский край (17).

Оценка проводилась с использованием индикаторов и комплексных индексов, полученных с помощью экспертно-информационной системы REGION (Костина, 2014). Рассмотренное подмножество не претендует на всеобъемлющий охват всех характеристик и параметров СЭЭС, однако удовлетворяет требованию представленности по трем составляющим (экологической, экономической и социальной):

-

I 1 – доля особо охраняемых территорий (заповедники и национальные парки) как индикатор сохранения основных компонентов естественных экосистем и их биоразнообразия.

-

I 2 – коэффициент младенческой смертности и

- I3 – общая заболеваемость населения. Эти индикаторы, хоть и косвенно, характеризуют «качество» жизни, включая социальноэкономическую составляющую, и состояние окружающей среды (в первую очередь – антропогенную составляющую).

I4 – «экологический след» (ecological footprint, EF). Индекс предложен в 1992 г. канадским экологом и экономистом В. Ризом (Rees, 1992) как мера воздействия человека на среду обитания. Проведена оценка EF для территорий Волжского бассейна с учетом природных компонентов, подвергающихся эксплуатации, и антропогенной нагрузки промышленности и транспорта (Устойчивое развитие.., 2012).

I 5 – экологическая оценка территорий Волжского бассейна с использованием обобщенной функции желательности (Розенберг и др., 2010). В расчете применен комплекс следующих показателей: выбросы в атмосферу твердых загрязняющих веществ, окиси углерода от стационарных источников; объем загрязненных сточных вод; необезвреженные отходы производства и потребления; число зарегистрированных экологических преступлений; текущие затраты на охрану окружающей среды; площадь зеленых массивов и насаждений в городах.

I 6 – индекс преобразованности территории (Иванова, 1986). Этот индекс учитывает площади, занятые дорогами, сельскохозяйственными угодьями, пастбищами, сенокосами, лесами с соответствующими рангами (R), которые можно интерпретировать как "весовые" коэффициенты. В расчете этого индекса по территории Волжского бассейна учитывались следующие показатели: доля пашни (R=2), пастбищ (R=3), сенокосов (R=4), автомобильных и железных дорог (R=1). Использование лесов в хозяйственных целях учитывалось как площадь утраченных лесов за последние 300 лет. За этот период площадь территорий, занятых лесами, сократилась в некоторых рассматриваемых регионах более чем в два раза (Республика Татарстан, Самарская, Саратовская, Волгоградская обл.). В индекс была включена именно эта доля потерянного лесного фонда (R=5).

I 7 – модификация I 6 . В этом индексе намеренно не учитывается доля лесов, в силу различных природно-климатических условий отдельных регионов Волжского бассейна. Добавлено еще одно слагаемое (R=10) - доля природных территорий максимальной сохранности. Таким образом, получаем индекс близкий по смыслу к «экологическому следу».

I 8 – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Этот известный индекс – является интегральным показателем из трех составляющих: индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекс образования (средняя продолжительность обучения и ожидаемая продолжительность обучения), индекса дохода. Используя информацию по этому индексу (Доклад.., 2013) для рассматриваемых регионов Волжского бассейна, показана его связь с некоторыми социальными, экологическими и экономическими параметрами (Костина и др., 2014).

I9 – «плотность культуры». Этот индекс, характеризует физическое и духовное состояние нации и является социокультурным потенциалом. Этот индекс для рассматриваемой территории получен на основе распределения числа учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, отнесенных к площади региона (Костина и др., 2012).

Отметим, что каждый из перечисленных индексов обладает своей спецификой, которая состоит не только в способе вычисления, но и в том, какие параметры входят в расчет. Соизмерение «экологической емкости» и «антропогенной нагрузки», через имеющиеся косвенные показатели, отражающие реальное социо-экологоэкономическое состояние территории, демонстрирует тот факт, что индексы и индикаторы находятся в определенной взаимосвязи друг с другом. Стремление «подтянуть» один из индексов к эталонному состоянию, а, следовательно, изменить значения «базовых» параметров, приводит к «корректировке» (и не всегда в лучшую сторону) значений других показателей.

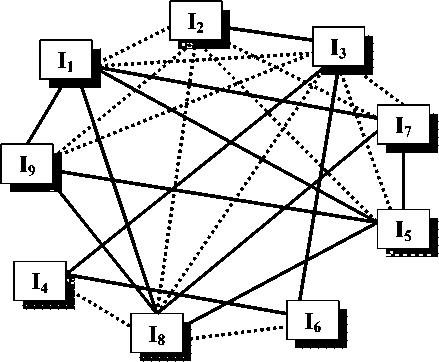

Для интегральной оценки социо-экологоэкономического состояния территорий введены еще два объекта – «критическое» (К) и некоторое «эталонное» (Э) состояние и зафиксированы значения для каждого рассматриваемого индекса и индикатора. Например, для «эталонного» состояния значение I 1 = 0,3, а желаемое ориентировочное значение индекса «плотность культуры» приравнена к величине Московской области, как авангарда культуры, спорта, здравоохранения и образования в нашей стране.

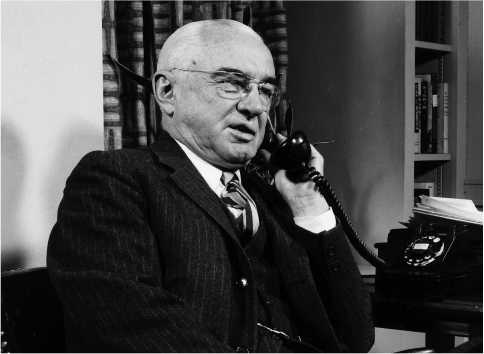

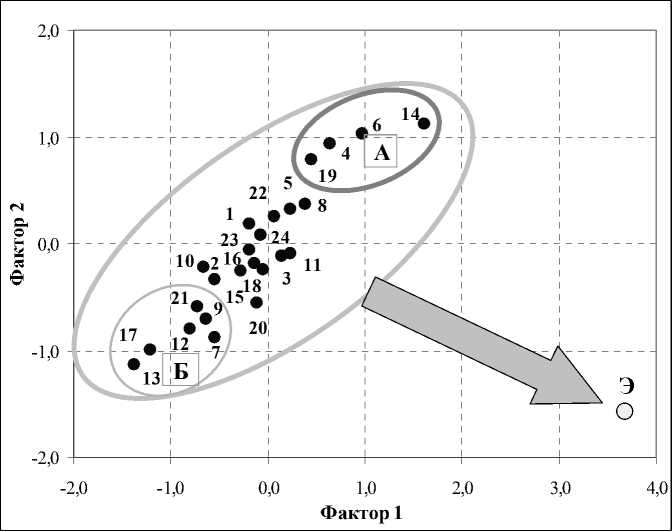

С учетом введенных объектов (Э и К) проведен статистический анализ – установлены статистически значимые значения корреляции индексов и индикаторов (рис. 1), а также определено расположение административных единиц в пространстве двух главных компонент (рис. 2). Положительные и отрицательные связи индексов и индикаторов показывают «внутреннюю» взаимозависимость рассматриваемой совокупности. Индикатор I 3 (общая заболеваемость населения) и индекс I 8 (ИРЧП), которые связаны со всеми рассмотренными индексами и индикаторами (8 связей), можно рассматривать как ключевые .

Фактор 1, задаваемый главным образом множеством {I 1 , I 5 , I 8 , I 9 }, можно условно интерпретировать как «позитивную» составляющую устойчивого развития, а фактор 2, представленный множеством {I 3 , I 4 , I 6 }, как «негативную». Приближение к «эталонному» состоянию (рис. 3) в силу разного «местоположения» административных единиц требует различных видов стратегий (выбор управленческих решений), которые приведут к улучшению состояния сразу по комплексу индексов и индикаторов.

сплошная линия – положительная связь, пунктирная линия – отрицательная связь

Рис. 1. Дендрограмма сходства рассматриваемых индексов и индикаторов.

Fig. 1. Similarity dendrogram of the considered indices and indicators.

К – критическое состояние; Э – эталонное состояние

Рис. 2. Расположение административных единиц Волжского бассейна в пространстве двух главных компонент.

Fig. 2. Arrangement in space of two main components of administrative units of the Volga basin.

Из проведенного анализа по выбранным индексам и индикаторам просматривается две стратегии управления (рис. 3). В первую группу входят СЭЭС Республики Татарстан и Чувашия, Московская и Самарская области. Этим регионам следует особое внимание уделять финансовым вложениям в улучшение «качества жизни»

путем стабилизации и снижения степени антропогенной нагрузки на территорию, например, улучшить режим охраны существующих ООПТ и увеличить количество заказников, памятников природы и др. (стратегия А). Второй группе (Астраханская, Волгоградская, Кировская, Тверская, Костромская области и Пермский край) целесообразно делать вложения финансов и ресурсов в образование населения, увеличивать среднюю продолжительность жизни, увеличивать доходы населения (стратегия Б).

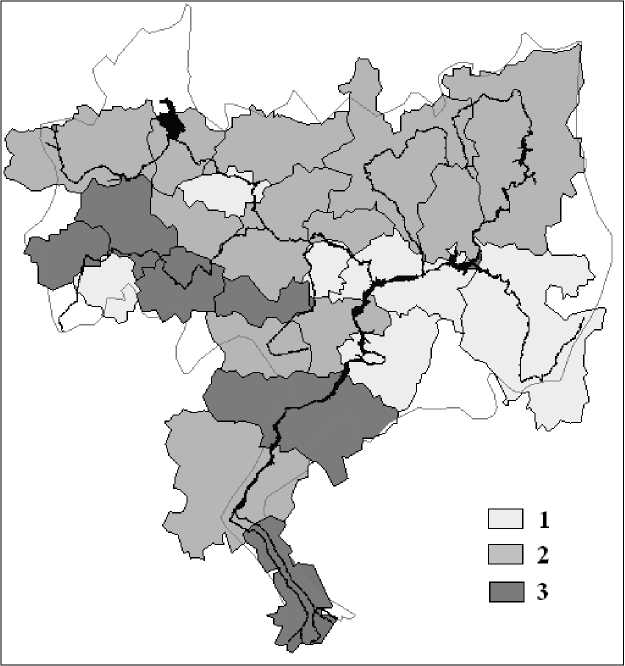

Следующим шагом анализа состояния устойчивого развития административных единиц явилось использование Евклидовой метрики (расстояние до объектов Э и К) в полученном пространстве двух главных компонент. Результаты демонстрируют слабо выраженную дифференциацию регионов. Однако можно условно выделить три категории (рис. 4): 1 – наихудшее (объекты, расположенные ближе к критическому состоянию); 2 – среднее (объекты, расположенные ближе к эталонному состоянию); 3 – наилучшие состояние (объекты, расположенные наиболее близко к эталону состоянию).

Расчет обобщенной функции желательности по совокупности индексов и индикаторов {I 2 , I 4 , I 6 , I 7 , I 8 , I 9 } с учетом корреляции (рис. 1) показал, что все региональные единицы относятся к группе «удовлетворительного» состояния. Это подтверждает уже полученный выше результат, иллюстрируемый рис. 2.

«Мозговой штурм», взятых в рассмотрение индексов и индикаторов устойчивого развития показал схожесть в оценке состояний СЭЭС систем административных единиц Волжского бассейна. Это в первую очередь отражает примерно одинаковое социо-эколого-экономическое развитие, задаваемое едиными политико-экономическими решениями. Очевидно, что чем больше проявление «позитивной» составляющей по отношению к цивилизационному развитию, тем больше и «негативной» составляющей по отношению к состоянию окружающей среды (рис. 2). По небольшим различиям выделено три группы регионов (рис. 4). Для каждого отдельно взятого региона (рис. 3) важно выработать свою индивидуальную стратегию устойчивого развития. Эта стратегия позволит СЭЭС РБКР перейти на путь устойчивого развития, обеспечивающая сохранение окружающей природной среды при росте производства и увеличении потребностей населения (Костина и др., 2022).

Цифрами обозначены административные единицы (см. выше), стрелкой показан «путь к эталону»; A, Б – территориальные совокупности по типами стратегии развития

Рис. 3. Ординация территорий Волжского бассейна.

Fig. 3. Ordination of the territories of the Volga basin.

1 – наихудшее состояние (ближе к К);

3 – наилучшие состояние (ближе к Э)

Рис. 4. Оценка устойчивого развития региональных социо-эколого-экономических систем Волжского бассейна.

Fig. 4. Sustainable development assessment of regional socio-ecological and economic systems of the Volga Basin.

Заключение

Модельный (как и мозговой [Растригин, Эренштейн, 1981; Панфилова, 2012]) штурм может стать неотъемлемой частью процесса принятия решений. Он весьма прост, доступен, эффективен и не требует предварительного обучения. Метод модельного штурма представляет собой двухэтапную процедуру решения задачи: на первом этапе генерируются различные модели системы или процесса, а на втором – они анализируются, развиваются. Конечная простота модели представления СЭЭС в рамках модельного штурма предполагает одновременно и ее необходимую внутреннюю сложность, внешне скрытую, по возможности, от внимания исследовате-

Список литературы Новый метод комплексного анализа развития социо-эколого-экономических систем в бассейне крупной реки

- Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: Московский рабочий, 1969. 272 с.

- Багров Н.А. О комплексном методе прогнозов // Метеорология и гидрология. 1962. № 4. C. 14-21.

- Брусиловский П.М. Коллективы предикторов в экологическом прогнозировании. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 104 с.

- Брусиловский П.М., Орехов Ю.В. О предсказании событий коллективом предикторов // Преодоление сложности в задачах организации и управления: Межвуз. науч. сб. Уфа: Изд-во Башк. ун-та, 1983. С. 94-96.

- Брусиловский П.М., Розенберг Г.С. Модельный штурм при исследовании экологических систем // Журн. общ. биол. 1983. Т. 44, № 2. С. 254-262.

- Доклад о развитии человеческого потенциала в регионах России на 2013 год. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/06/17/6014

- Иванова О.И. Оценка антропогенной преобразованности природной среды // Прогноз возможных изменений в природной среде под влиянием хозяйственной деятельности на территории Молдавской ССР. Кишинев: Штиинца, 1986. С. 188-189.

- Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Киев: Наук. думка, 1982. 296 с.

- Костина Н.В. Экспертная система REGION для оценки изменений состояния социо-эколого-экономических систем Волжского бассейна // Поволжский экол. журн. 2014. № 1. С. 110-114.

- Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С. «Модельный штурм» индексов устойчивого развития социо-эколого-экономических систем региона бассейна крупной реки // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. Т. 17, вып. 1. С. 1124-1128.

- Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Юрина В.С., Розенберг Г.С. «Экология культуры» и устойчивое развитие (с примерами по Волжскому бассейну) // Экология и жизнь. 2012. № 7. С. 64-70.

- Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Розенберг Г.С. Волжский бассейн: как пройти к устойчивому развитию? // На пути к устойчивому развитию России. 2011. № 58. С. 66-73.

- Костина Н.В., Розенберг Г.С., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Пыршева М.В. «Мозговой штурм» индексов и индикаторов устойчивого развития (на примере территорий Волжского бассейна) / Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, № 2 (39). С. 32-41.

- Костина Н.В., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р., Шляхтин Г.В. Статистический анализ индекса развития человеческого потенциала (на примере Волжского бассейна) // Изв. Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2014. Т. 14, № 3. С. 54-69.

- Кудинова Г.Э. Информационные технологии в экомодернизации и обеспечении устойчивого развития экономико-экологических систем региона бассейна крупной реки // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2015. № 3. С. 104-112.

- Латыпов Н.Н., Ёлкин С.В., Гаврилов Д.А. Инженерная эвристика. М.: Астрель, 2012. 430 c. [http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4575320], [https://lektsia.com/18xbe7c.html].

- Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. СПб.: Питер, 2007. 302 с.

- Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений: учебное пособие / 3-е изд. М.: Флинта, 2012. 320 с.

- Растригин Л.А., Эренштейн Р.Х. Метод коллективного распознавания. М.: Энергоатомиздат, 1981. 80 с.

- Розенберг Г.С. Гибридизация системы показателей устойчивого развития регионов // Проблемы устойчивого развития регионов в XXI веке (Материалы VI междунар. симпоз. 30 сентября – 2 октября 2002 г.). Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН; БГПИ, 2002. С. 23-24.

- Розенберг Г.С., Костина Н.В., Лифиренко Н.Г., Лифиренко Д.В. Экологическая оценка территории Волжского бассейна с использованием обобщенной функции желательности // Изв. Самар. НЦ РАН. 2010. Т. 12, № 1-9. С. 2324-2327.

- Устойчивое развитие Волжского бассейна: миф – утопия – реальность… / Под ред. В.М. Захарова, Г.С. Розенберга, Г.Р. Хасаева. Тольятти: ИЭВБ РАН и др.; Кассандра, 2012. 226 с.

- Флейшман Б.С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 368 с.

- Храбров Ю.Б. К вопросу о составлении прогнозов погоды комплексным методом // Тр. Центр. ин-та по- годы. 1960. Bып. 89. С. 122-126.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения: в 2-х кн. М.: Наука, 2005. Кн. 1. 281 с.; Кн. 2. 337 с.