Новый метод регулировки направления визирной оси телевизионной системы: есть повышение качества

Автор: Смелков Вячеслав Михайлович

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14967066

IDR: 14967066

Текст статьи Новый метод регулировки направления визирной оси телевизионной системы: есть повышение качества

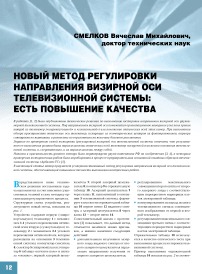

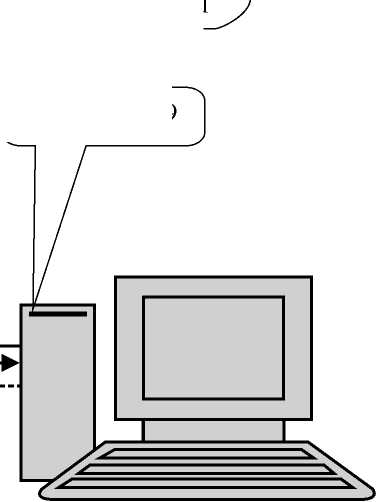

В представленном ниже техническом решении поставленная задача выполняется за счет внесения существенных отличий в саму методику организации регулировочного процесса. Структурная схема устройства, реализующего новый метод, показана на рис. 1 .

Устройство содержит первую («широкоугольную») телекамеру 1 с механизмом 1-1 углового перемещения оптической оси и вторую («узкоугольную») телекамеру 2 с механизмом 2-1 углового перемещения оптической оси, которые размещены на основании 3 телевизионной системы; коммутатор-смеситель 4; селектор 5 синхроимпульсов; генератор 6 таблицы «сетчатое поле» и сигнала «окошко»; первый лазерный целеу- казатель 7; второй лазерный целеука-затель 8; компьютер 9 и отражательную таблицу 10. Лазерный целеуказатель 7 через канал 11, выполненный в основании 3 телевизионной системы, формирует в плоскости отражательной таблицы 10 первое пятно 12 видимого спектра, а лазерный целеуказатель 8 через канал 13 – второе пятно 14.

Сопоставительный анализ с прототипом [3] показывает, что данный метод отличается наличием новых признаков, а именно наличием следующих действий:

-

♦ дополнительным излучением лазерного зонда видимого спектра от второго лазерного целеуказателя параллельно направлению излучения от первого лазерного целеуказателя;

-

♦ регулированием максимального совмещения второго пятна от второго лазерного зонда с соответствующим перекрестием маркерных клеток электронной таблицы;

-

♦ коммутированием на выход полного телевизионного сигнала совмещенного изображения от первой и второй телекамер;

-

♦ регулированием максимального совмещения третьего пятна с соответствующим перекрестием маркерных клеток электронной таблицы.

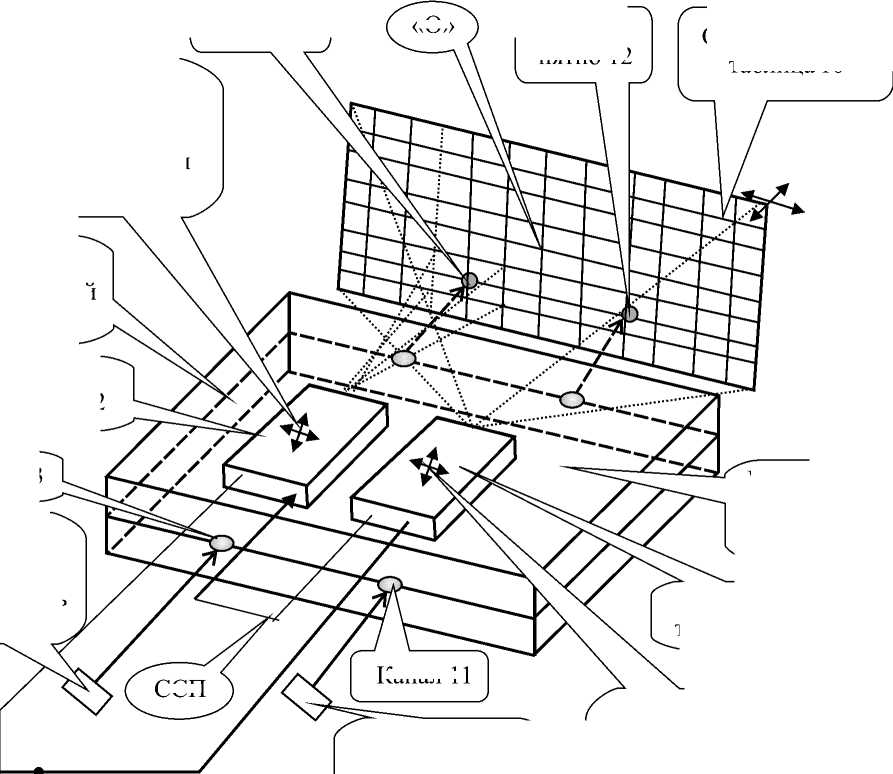

Отражательная таблица 10 используется в качестве оптического теста при выполнении процесса юстировки телевизионной системы.

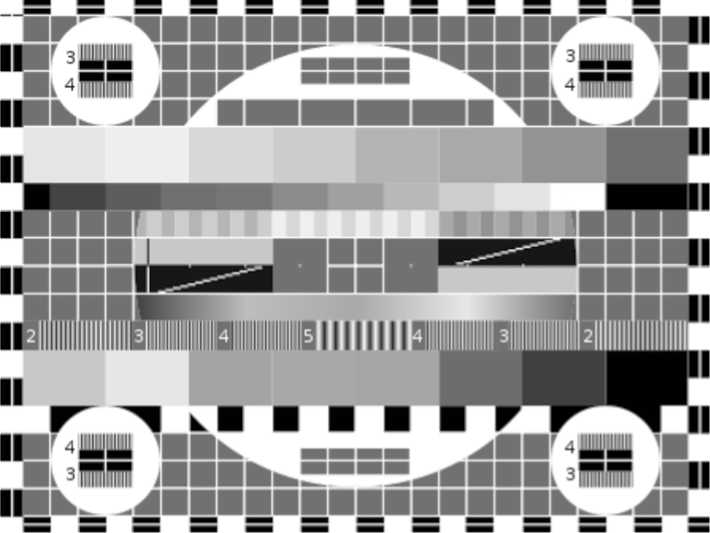

Пример выполнения отражательной таблицы 10 показан на рис. 2 и соответ-

Второй лазерный целеуказатель 8

Второе пятно 14

Первое пятно 12

Отражательная таблица 10

Механизм 2-1 углового перемещения оптической оси телекамеры 2

Г Канал 13

Основание телевизионной системы 3

Вторая телекамера 2

«о»

Канал 11

ГСП

Посадочная плоскость основания 3

Первый лазерный целеуказатель 7

Первая телекамера 1

Коммутатор-смеситель 4

Селектор синхроимпулсов 5

«Окошко»

КСИ

ССИ

«Сетчатое поле»]

Генератор 6 таблицы «сетчатое поле» и сигнала «окошко»

^ Компьютер 9

Механизм 1-1 углового перемещения оптической оси телекамеры 1

Рис. 1. Структурная схема устройства для выполнения технологической регулировки направления визирной оси телевизионной системы

ствует универсальной электронной испытательной таблице (УЭИТ)1, являясь ее распечаткой.

Приведем основные технические характеристики для получаемой отражательной таблицы 10 . Формат таблицы – 4/3. Реперные отметки (реперы), расположенные по периферии изображения, определяют размер рабочего поля и формат таблицы и гарантируют необходимое вписывание оптической проекции изображения в размер растра фотоприемников телекамер. Реперы выполнены в виде парных черных прямоугольников, через раздел которых и проходит граница рабочего поля. В таблице реализованы и белые линии сетчатого поля, а число этих клеток составляет 18 × 24.

Обозначим размеры рабочего поля таблицы 1 0 как « L×H », где L – ширина таблицы; H – ее высота.

Большим преимуществом использования такой отражательной таблицы является возможность получения из ее электронного варианта необходимой электронной таблицы «сетчатое поле» для применения в генераторе 6 .

В качестве телекамеры 1 , как и в прототипе, может быть использован камерный модуль VNI-702, выпускаемый ЗАО «ЭВС» (г. Санкт-Петербург) и снабженный объективом со средним значением фокусного расстояния, например f1 = 30 мм. Фотоприемником этого модуля служит матрица приборов с зарядовой связью (матрица ПЗС) с числом элементов 768(H)×576(V) и размером фотомишени ½ дюйма или (6,4×4,8) мм при формате 4/3. Угловое поле зрения телекамеры 1 составит 12×7,8 град.

В качестве телекамеры 2 может быть применен тот же модуль, но фокусное расстояние объектива значительно больше, например, f2 = 120 мм.

Поэтому угловое поле зрения телекамеры 2 будет составлять 3×1,95 град.

В заявляемом решении телекамеры должны быть синхронизированы в режиме Genlock с привязкой частоты и фазы горизонтальной и вертикальной разверток по сигналу синхронизации приемника (ССП) или по полному телевизионному сигналу от одной из телевизионных камер или от внешнего источника. На рис. 1 режим Genlock обеспечивается путем подачи на вход внешней синхронизации телекамеры 2 импульсов ССП от телекамеры 1 .

Рис. 2. Отражательная таблица, соответствующая универсальной электронной испытательной таблице (УЭИТ)

В конструкциях обеих телекамер, как и в прототипе, предусмотрены механизмы 1-1 и 2-1 для выполнения углового перемещения оптической оси.

Важным параметром двухкамерной телевизионной системы является базовое расстояние между геометрическими центрами фотоприемников телекамеры 1 и телекамеры 2 .

Будем считать этот параметр разнесения по горизонтали геометрических центров матриц ПЗС исходно задаваемым показателем при проектировании телевизионной системы и обозначим его символом « а1 ».

В качестве каждого из лазерных целе-указателей 7 и 8 может быть применен лазерный модуль KLM-650/5, изготовленный фирмой «ФТИ-Оптроник» (г. Санкт-Петербург). Прибор обеспечивает длину волны лазерного излучения 650 нм при мощности излучения не менее 5 мВт.

Каналы 11 и 13 предназначены для задания соответственно от целеуказате-лей 7 и 8 необходимого и безопасного направления лазерных излучений параллельно посадочной плоскости основания 3 . Каналы 11 и 13 могут быть выполнены в виде «канавок» в основании 3 , полученных методом точного фрезерования.

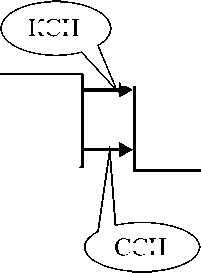

Селектор 5 синхроимпульсов предназначен для выделения из полного теле- визионного сигнала, вырабатываемого на выходе «видео» телекамеры 1, импульсов КСИ и ССИ.

Вместо композитного видеосигнала на вход селектора 5 синхроимпульсов может быть подан ССП от первой или второй телекамеры.

Коммутатор-смеситель 4 предназначен для формирования на выходе:

-

♦ в режиме 1 — полного телевизионного сигнала (композитного видеосигнала) от телекамеры 1 и «наложенного» на него сигнала «сетчатое поле»;

-

♦ в режиме 2 — композитного видеосигнала комбинированного изображения, состоящего из видеосигнала от телекамеры 2 , занимающего центральное «окно» по горизонтали на всю высоту растра, и видеосигнала от телекамеры 1 на остальной части растра при сохранении на всей площади сигнала «сетчатое поле».

Выбор режима работы (режима 1 или режима 2) коммутатора-смесителя 4 осуществляется по команде с компьютера 9 .

Генератор 6 предназначен для формирования в режиме ведомой синхронизации от КСИ и ССИ двух выходных импульсных сигналов, а именно: сигнала «сетчатое поле» и сигнала «окошко». Селектор 5 синхроимпульсов, формирующий КСИ и ССИ мо-

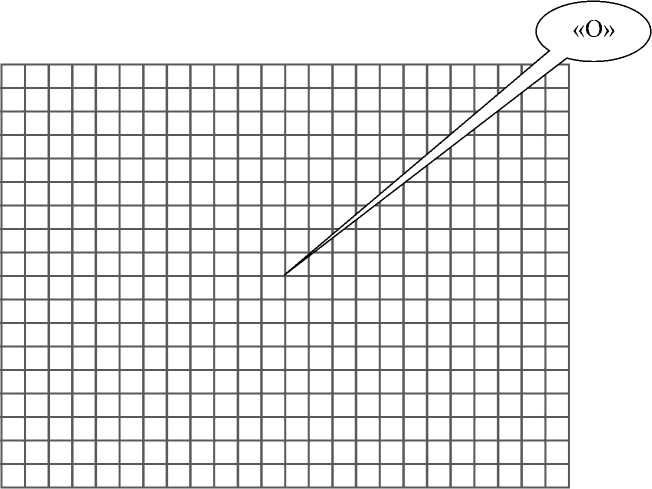

Рис. 3. Условное отображение электронной таблицы «сетчатое поле»

жет быть выполнен и в составе генератора 6 .

Отметим, что сигнал «сетчатое поле» имеет формат кадра, равный формату кадра фотоприемников телекамер. В нашем примере этот формат 4/3 , а электронная таблица содержит 24 клетки по горизонтали и 18 клеток по вертикали, как показано на рис. 3 . Точкой «О» на рис. 3 помечен геометрический центр этого теста.

Сигнал «окошко» в пределах растра имеет ширину в единицах времени, равную расстоянию между лазерными зондами, которое кратно числу электронных клеток таблицы «сетчатое поле». По вертикали сигнал «окошко» занимает всю высоту растра.

Выполним небольшой расчет. Пусть исходно задаваемое базовое расстояние – разнесение геометрических центров фотоприемников телекамер по горизонтали – должно составлять величину а1 = 40…45 мм. Если отражательная таблица 10 имеет размеры: L×H = 520×390 мм, то размеры одной ее клетки составляют:

(520/24) × (390/18) мм = 21,6×21,6 мм.

Принимая, что базовое расстояние составляет две клетки таблицы, имеем: а1 = 43,3 мм. Следовательно, этот пока- затель, удовлетворяющий требованию исходного задания, становится и величиной принятого параметра.

Тогда расстояние между лазерными зондами, которое обязательно вдвое больше, чем величина а1 , составит четыре клетки, т.е. 86,6 мм. Очевидно, что размер по горизонтали изображения наблюдаемого «окна» определяется расстоянием между лазерными зондами, а, значит, составляет тоже 4 клетки. В заключение нашего расчета примем дополнительно, что вертикальное смещение вниз относительно горизонтальной оси симметрии для лазерных зондов составляет две клетки.

Целесообразно генератор 6 выполнить полностью программируемым, как это реализовано в генераторе тестовых сигналов TPG-8 [6, с. 432]. Это означает, что пользователь будет не ограничен только одним сигналом «сетчатое поле» и одним сигналом «окошко», которые находятся в генераторе 6 по умолчанию. В любое время можно создать эти сигналы с другими «клеточными» параметрами, например, использовать любой другой тестовый сигнал «сетчатое поле», загруженный в генератор 6 при помощи компьютера через USB-порт, в том числе и полученный путем скачивания необходимой информации в Интернете. На рис. 1

линия связи между генератором 6 и компьютером 9 , показанная пунктирной линией, гарантирует получение этих новых возможностей.

Отметим, что это может быть необходимо, если в качестве отражательной таблицы 10 удобнее использовать не УЭИТ, а другую унифицированную таблицу, например, ИТ-72, содержащую в рабочем области сетчатое поле с числом клеток 6×8. Причиной такого выбора может быть другой коэффициент масштабирования телевизионной системы ( Км ), определяемый соотношением Kм = f2 / f1 .

Новый метод юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы реализуется следующим образом.

Воспользуемся структурной схемой устройства юстировки ( рис. 1 ), а упомянутые выше режимы работы [1, 2] для коммутатора-смесителя 4 будем рассматривать и как два основных режима работы телевизионной системы. Пусть телекамера 2 работает в режиме внешней синхронизации от импульсов ССП телекамеры 1 . Коммутатор-смеситель 4 в режиме 1 по команде с компьютера 9 подает на его вход «видео» полный телевизионный сигнал от телекамеры 1 , а в режиме 2 – композитный видеосигнал комбинированного изображения от телекамер 1 и 2 одновременно.

От генератора 6 в выходной видеосигнал коммутатора-смесителя 4 добавляется маркерный сигнал «сетчатое поле», а в режиме 2 дополнительно выполняется коммутация входных видеосигналов по управляющему сигналу «окошко». Получаемый в результате всех этих операций видеосигнал воспроизводится на жидкокристаллическом экране монитора компьютера 9 . Обратимся к режиму 1 телевизионной системы и проведению в нем необходимых работ по юстировке. Сначала ориентируют положение отражательной таблицы 10 так, чтобы при взгляде на нее регулировщик мог зафиксировать на ней два пятна: пятно от лазерного целеуказателя 7 и пятно от лазерного целеуказателя 8 .

Потом по наблюдаемому на экране компьютера 9 телевизионному изображению вписывают в растр фотоприемника телекамеры 1 изображение отражательной таблицы 10 так, чтобы

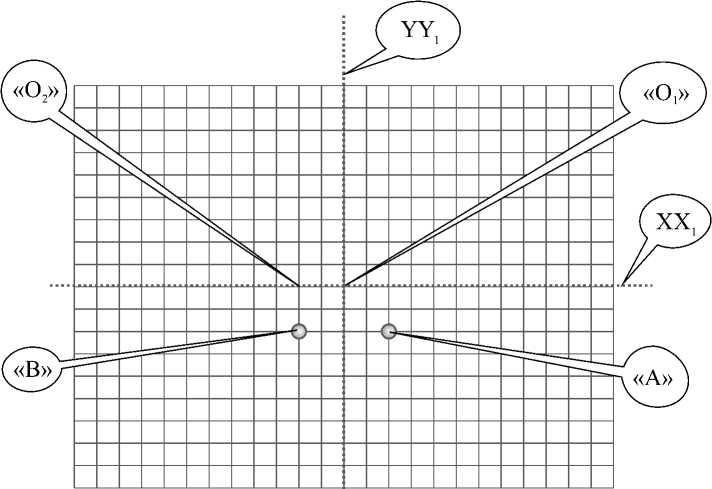

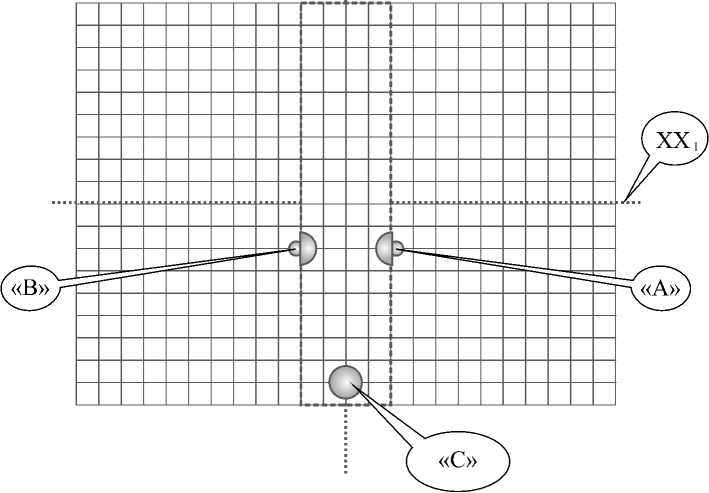

Рис. 4. Отдельно взятое (выборочное) ТВ-изображение в режиме 1

Рис. 5. Отдельно взятое (выборочное) ТВ-изображение в режиме 2

реперные отметки точно определили границу рабочего поля отражательной таблицы. При этом на экране компьютера 9 воспроизводится изображение

УЭИТ, а также сигнал «сетчатое поле», пятно от лазерного целеуказателя 7 и пятно от лазерного целеуказателя 8 .

Затем при помощи предусмотренных

в конструкции телекамеры 1 регулировок механизма 1-1 углового перемещения направления оптической оси добиваются, как показано на рис. 4 , максимального совмещения центра отражательной таблицы 10 и центра электронной таблицы с точкой «О1», пятна от лазерного целеуказателя 7 с точкой «A», а пятна от лазерного целеуказате-ля 8 с точкой «B». Отметим, что точка «B» находится на одной вертикальной линии сетки с точкой «О2» – геометрическим центром фотоприемника телекамеры 2 .

Далее новой командой от компьютера 9 переводят телевизионную систему в режим 2 работы для продолжения работ по юстировке.

При этом на экране компьютера 9 , как показано на рис. 5 , будет воспроизводиться изображение УЭИТ с увеличенным в пределах «окна» его центральным фрагментом, сигнал «сетчатое поле», пятно от лазерного целеуказате-ля 7 , пятно от лазерного целеуказателя 8 , а также третье пятно увеличенного диаметра по отношению к диаметрам первых двух пятен. На рис. 5 положение «окна» в растре отмечено жирным пунктиром.

Далее при помощи предусмотренных в конструкции телекамеры 2 регулировок механизма 2-1 углового перемещения направления оптической оси добиваются максимального совмещения третьего пятна с точкой «C», которая расположена на вертикальной оси симметрии (YY1), а по отношению к горизонтальной оси симметрии (XX1) смещена на восемь клеток вниз ( рис. 5 ). Понятно, что этот показатель смещения определяется кратностью масштабирования телевизионной системы Kм .

Здесь необходимо отметить, что в пределах «окна» оказываются и «половинки» пятен «A» и «B», а поэтому они, как и пятно «C», увеличиваются в геометрических размерах в соответствии с кратностью масштабирования телевизионной системы Kм , величина которого в нашем примере составляет 4х (четыре раза).

Выполним инженерную оценку достигаемого результата регулировки.

Очевидно, что при выполнении регулировщиком всех правил и рекомендаций изложенной выше методики точность совмещения всех трех пятен с узловы- ми точками электронной таблицы «сетчатое поле» определяется толщиной линий этого теста по горизонтали и вертикали. Будем считать, что толщина электронного маркера по горизонтали и вертикали составляет два элемента по каждому направлению.

Тогда в режиме 1 работы телевизионной системы имеем величину погрешности ( ∆ ) направления визирования, измеряемую в миллирадианах:

∆ = (12/768×2×π / 180×1000) .

В результате по этому соотношению получаем величину ошибки направления визирования, равную 0,54 мрад.

В режиме 2 работы телевизионной системы погрешность (∆) будет в четыре раза меньше (0,14 мрад), т. к. угловое поле зрения по горизонтали составля- ет здесь не двенадцать, а три угловых градуса.

В отличие от прототипа [3] в предлагаемом техническом решении юстировка направления визирной оси телевизионной системы выполняется с использованием унифицированных отражательных таблиц, что по сравнению с суррогатными таблицами заведомо повышает точность вписывания изображения в растр фотоприемника, а, значит, и точность регулировки направления визирной оси. Сама же эта регулировка выполняется при сохранении эксплуатационных значений угловых полей зрения каждой из телекамер. Следовательно, минимизирована ошибка измерения путем исключения возможной погрешности из-за смещения оптического центра вариобъектива при регулировке его фокусного расстояния.

В качестве заключения

Дополнительное повышение точности регулировки направления визирной оси телевизионной системы может быть достигнуто путем «машинной» оценки результата юстировочного процесса с при помощи компьютера с целью исключить так называемый «человеческий фактор».

Для этого вводимый в компьютер сигнал изображения должен быть замерен с использованием специализированной компьютерной программы, которая обеспечит регулировщику оперативный доступ к промежуточному результату выполненной юстировки, предлагая в итоге завершить настроечную работу или ее продолжать

-

1. Смелков В.М. Метод регулировки направления визирной оси телевизионной системы / Специальная техника, 2004, - № 5.- С. 14 – 18.

-

2. Смелков В.М. Особенности технологического оборудования для юстировки визирной оси телевизионной системы. / Специальная техника, 2005. - № 3. - С. 15 – 18.

-

3. Патент 2275750 РФ. МПК HO4N 1/393, HO4N 5/30, G02B 23/10. Способ юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы и устройство для его осуществления / В.М. Смелков, Т.Н. Гутаревич, В.В. Уклеев // Б.И., 2006. – № 12.

-

4. Патент №2298883 РФ. МПК H04N 5/30. Устройство для юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы. / В.М. Смелков, Т.Н. Гутаревич, С.Е. Денисова, В.В. Уклеев // Б.И., 2007. – № 13.

-

5. Смелков В. М. Иду на растр: Эссе об изобретениях по классу H04N. – Великий Новгород: «НовГУ им. Ярослава Мудрого», 2007. - 176 с.

-

6. Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения, Цифровые и сетевые технологии. Перевод с англ. – ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006.

Общество с ограниченной ответственностью

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Лицензии ФСБ России ГТ № 0011838 от 27.06.2008 г. и ЛЗ № 0015048 от 25.08.2008 г.

-

■ Оснащение субъектов оперативно-розыскной деятельности, служб безопасности;

-

■ технические средства для обеспечения безопасности бизнеса;

-

■ криминалистическое оборудование.

Адрес: Москва, Ленинградское ш., д. 80, корп. 22 (Балтийская ул., д. 9)

Почтовый адрес: 109052 Москва, а/я 61, ООО «СТИКС»

Список литературы Новый метод регулировки направления визирной оси телевизионной системы: есть повышение качества

- Смелков В.М. Метод регулировки направления визирной оси телевизионной системы/Специальная техника, 2004, -№ 5.-С. 14 -18.

- Смелков В.М. Особенности технологического оборудования для юстировки визирной оси телевизионной системы./Специальная техника, 2005. -№ 3. -С. 15 -18.

- Патент 2275750 РФ. МПК HO4N 1/393, HO4N 5/30, G02B 23/10. Способ юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы и устройство для его осуществления/В.М. Смелков, Т.Н. Гутаревич, В.В. Уклеев//Б.И., 2006. -№ 12.

- Патент №2298883 РФ. МПК H04N 5/30. Устройство для юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы./В.М. Смелков, Т.Н. Гутаревич, С.Е. Денисова, В.В. Уклеев//Б.И., 2007. -№ 13.

- Смелков В. М. Иду на растр: Эссе об изобретениях по классу H04N. -Великий Новгород: «НовГУ им. Ярослава Мудрого», 2007. -176 с.

- Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения, Цифровые и сетевые технологии. Перевод с англ. -ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006.