Новый подход и результаты оперативного лечения перегрузочной метатарзалгии при эластичных деформациях стоп

Автор: Ригин Н.В., Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Мо Цзяньлиюань

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты клинического исследования применения комбинированного хирургического лечения перегрузоч- ной метатарзалгии при эластичных деформациях стоп.Задача исследования - оценить эффективность применения комбинированного способа, включающего трехэтапную остеотомию по Вейл с резекцией сегмента плюсневой кости (triple-Weil-остеотомию, остеотомию Maceira) и восстановление подошвенной связки плюснефалангового сустава в клинической практике при хирургическом лечении перегрузочной метатарзалгии.Объектом рандомизированного проспективного клинического исследования выступали 60 пациентов (n=60), с диагнозом перегрузочная ме- татарзалгия.При анализе результатов хирургического лечения выявлено, что у прооперированных пациентов наблюдается значительное восстановление биомеханических свойств стопы и регресс болевого синдрома, в группе, где применялось новое комбинированное оперативное лечение перегру- зочной метатарзалгии по сравнению с группой, где оперативное лечение было направлено только на остеотомию плюсневых костей.

Подошвенная связка плюснефалангового сустава, перегрузочная метатарзалгия, хирургическое лечение деформации стопы, плоскостопие

Короткий адрес: https://sciup.org/142212801

IDR: 142212801 | УДК: 611.018.4

Текст научной статьи Новый подход и результаты оперативного лечения перегрузочной метатарзалгии при эластичных деформациях стоп

По данным современных эпидемиологических исследований в травматологии и ортопедии, перегрузочная метатарзалгия – это патология, встречающаяся у 9,6-11,6% населения европейских стран, возрастом от 10 до 75 лет [1]. В отечественной литературе статистических данных по данному заболеванию нет. В большинстве случаев отечественные авторы рассматривают данное заболевание, как компонент уплощения поперечного свода, а не как самостоятельную нозологию. Патогенетически данный подход обоснован, но вместе с тем затрудняет анализ этой клинически важной составляющей причины болевого синдрома у пациентов с патологией стопы.

Разработано большое количество хирургических методик для лечения деформаций переднего отдела стопы. Тем не менее, на сегодняшний день не существует универсального подхода к выбору тактики оперативного лечения перегрузочной метатар- залгии и сопутствующей ей молоткообразной деформации вторых, третьих пальцев стоп, что объясняется высоким уровнем неудовлетворительных результатов и наличием осложнений. По современным данным [2], частота развития послеоперационных осложнений достигает 36%.

Не всегда применение Weil или DMMO-остеотомии плюсневых костей позволяет устранить симптомы перегрузочной метатарзалгии [3]. По-видимому, это обусловлено тем, что не учитывается важность мягкотканых компонентов стопы при оперативном лечении. До 7% пациентов, которым выполнялась Weil-остеотомия плюсневых костей имеют в послеоперационном периоде рецидив заболевания или переходную метатарзал-гию [4].

Такие оперативные вмешательства, как операция Гомана, позволяют устранить тыльно-сгибательное положение пальца и болезненный гиперкератоз над межфаланговым суставом, но не позволяют восстановить объем движений в плюснефаланговом суставе и оптимальную нагрузку на дистальную фалангу пальца при ходьбе [5,6].

Целью исследования являлось проведение сравнительного анализа отдаленных результатов оперативного вмешательства у двух групп пациентов, которым выполнялись разные способы оперативного лечения перегрузочной метатарзалгии.

Задачи исследования

Оценитьэффективностьприменениякомбинированногоспо-соба, включающего triple-Weil-остеотомию и восстановление подошвенной связки плюснефалангового сустава в клинической практике при хирургическом лечении перегрузочной метатар-залгии.

Оценить эффективность и возможность дальнейшего использования методики и данного способа хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии.

Материалы и методы исследования

Объектом рандомизированного проспективного клинического исследования выступали 60 пациентов (n = 60), с диагнозом перегрузочная метатарзалгия, прооперированные в 51 ортопедическом отделении ГКБ им. С.П. Боткина за период с 2016 по 2017гг. Среди них 56 женщин и 4 мужчин в возрасте 62±11 (M±SD) лет. Для однородности группы в исследование включались пациенты, у которых метатарзалгия являлась первичной (перегрузочной).

Общая совокупность пациентов была разделена на две подгруппы по характеру оперативного лечения (I и II). В I группе (n=30), 29 женщин и один мужчина в возрасте 64±8 (M±SD) лет, которым выполнялась triple-Weil-остеотомия плюсневых костей в сочетании с коррекцией повреждения мягкотканых компонентов плюснефалангового сустава, а именно, подошвенной связки плюснефалангового сустава [6]. Вторую группу сравнения (n = 30) составили 27 женщин и трое мужчин в возрасте 60±3 (M±SD) лет, которым выполнялись DMMO-остеотомия или Weil-остеотомия плюсневых костей при лечении перегрузочной метатарзалгии без коррекции мягкотканых компонентов сустава. Коррекция молоткообразной деформации 2-го пальца в этой группе достигалась выполнением операции Гомана.

Клиническое исследование включало в себя [7] исследование качественных показателей, как боль во втором и/или третьем плюснефаланговом суставе, стабильность (тест выдвижного ящика Lachman) и плантаризация (опора 2-3 пальцев о поверхность). Кроме того, в послеоперационный период в первой группе учитывали степень укорочения плюсневой кости, также фиксировали удовлетворенность пациента результатом оперативного лечения для общей когорты. В исследование были включены такие параметры, как давление под дистальной фалангой и давление под головкой плюсневой кости (в нейтральной позиции и при отрыве пятки).

Все измерения признаков проводились до и после оперативного лечения. В первой группе общий период наблюдения за пациентом в среднем составил 10,9±4,0 мес., а во второй 9,1±4,3 мес.

Оценка качества жизни и некоторых объективных показателей [8] до операции и после проводилась по шкале, предложенной Американским Обществом хирургии стопы и голеностопного сустава, известной под аббревиатурой AOFAS для переднего отдела стопы или шкала Kitaoka, а также по визуальной аналоговой шкале оцени состояния стопы, известной под аббревиатурой VAS FA.

При проведении статистической обработки результатов [9] исследования, для определения распределения на нормальность использовался критерий Шапиро-Уилкса. Значения непрерывных величин с нормальным распределением, представлены в виде M±SD, где M –выборочное среднее, SD – стандартное отклонение. При не нормальном распределении для количественных описательных статистик были приняты следующие центральные тенденции распределения: медиана и квартили (Ме(LQ;UQ)), где Ме (50%)-медиана, LQ-нижний квартиль (25%), UQ-верхний квартиль (75%). Для сравнительного анализа количественных показателей исследования использовались непараметрические критерии: ранговый критерий знаков Вилкоксона (исследование до и после операции), ранговый критерий Манни-Уитни (сравнительный анализ групп:I и II). Корреляционный анализ проводился при помощи критерия Спирмена.

Для описания качественных (номинальных) признаков использовались относительные (%) и абсолютные частоты. Для сравнения качественных признаков применялся критерий Хи-квадрат, а также точный критерий Фишера для малых частот (сравнительный анализ групп: I и II). Для сравнения зависимых групп (исследование до и после операции) по качественным показателям нами был использован критерий сопряженности на симметрию Стюарта-Максвелла.

Для статистической обработки результатов исследования использовались статистические пакеты: Statistica 10.0 и IBM SPSS Statistics 22.0.

Полученные результаты и обсуждение

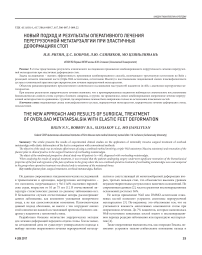

Сравнительный анализ количественных показателей группах до и после операции показал, что в основной группе I, давление под дистальной фалангой в нейтральной позиции до операции было нулевым (см. диаграмма №1), n=30, 0(0;30) Ме (LQ;UQ), а после операции составило 475(250;730) грамм, установлены достоверные статистически значимые различия, при Z=4,54 p<0,01.

Во второй группе (n=30) давление под дистальной фалангой в нейтральной позиции до операции составляло 0(0;200) грамм, а после операции составило 0(0;350), при этом наблюдались статистически значимые различия в сравниваемых группах при Z = 2,8 и p<0,01 (Z-число Вилкоксона, p-уровень значимости).

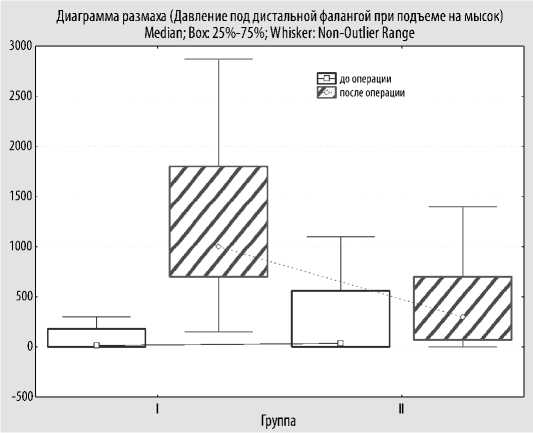

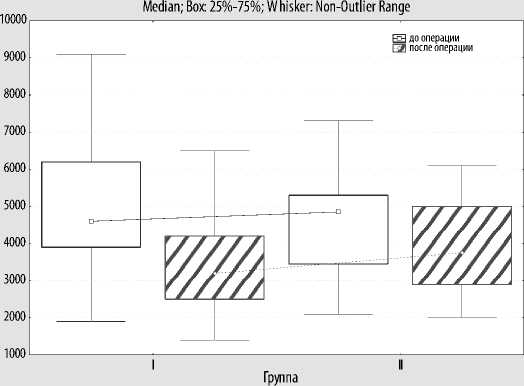

При сравнении давления под головкой плюсневой кости в нейтральной позиции до и после операции, также установлены статистически значимые различия. До операции в группе I (n=30) давление составило 3220(2900;3900) грамм, после операции наблюдается значительное снижение 2300(1900;2700) грамм, Z = 4,78. p<0,01 (см. диаграмма №2).

Очевидно, что такая же тенденция наблюдается и во второй группе исследования: до операции давление составило 3500(2900;4150), а после операции 2800(1900;3000), при Z = 4,62 p<0,01. p<0,01 (см. диаграмма №2).

Диаграмма №1. Давление под дистальной фалангой в нейтральной позиции

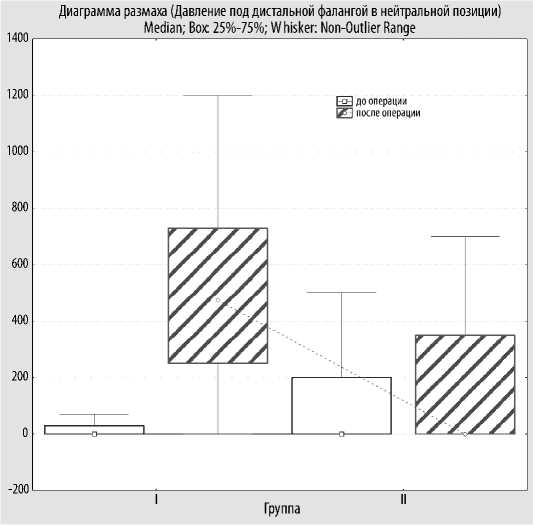

Диаграмма №3. Давление под головкой плюсневой кости при подъеме на мысок

Во второй группе мы наблюдаем незначительное статистически значимое увеличение показателя после операции с 35(0;560) грамм до 300(70;700) грамм, при Z = 4,19 p<0,01.

Установлено статистически значимое снижение давления под головкой плюсневой кости при подъеме на мысок в первой группе с 4600(3900;6200) грамм (до операции) до 3200(2500;4200) грамм после операции, при Z = 4,78 p<0,01.

Q после операции

Диаграмма размаха (Давление под головкой плюсневой кости в нейтральной позиции) Median; Box: 25%-75%; W hisker: Non-Outlier Range

Группа

Диаграмма размаха (Давление под головкой плюсневой кости при подъеме на мысок)

Диаграмма №2. Давление под головкой плюсневой кости в нейтральной позиции

Также, определено, что давление под дистальной фалангой при подъеме на мысок (отрыве пятки) в группах до и после операции статистически значимо различается в обеих группах. В группе I наблюдается значительное увеличение давления в послеоперационный период с 15(0;180) грамм до 1000(700;1800) грамм, при Z = 4,78 p<0,01(см. диаграмма №3).

Диаграмма №4. Давление под головкой плюсневой кости при подъеме на мысок

Как видно из диаграммы №4, во второй группе также наблюдалось статистически значимое снижение давления под головкой плюсневой кости при подъеме на мысок: с 4850(3450;5300) грамм перед операцией до 3750(2900;5000) грамм в послео-пера-ционный период, при Z = 4,78 p<0,01.

Выше изложенные результаты исследования позволяют говорить об определенной эффективности применения оперативного лечения в группе I по сравнению с общепринятой методикой остеотомии в группе II.

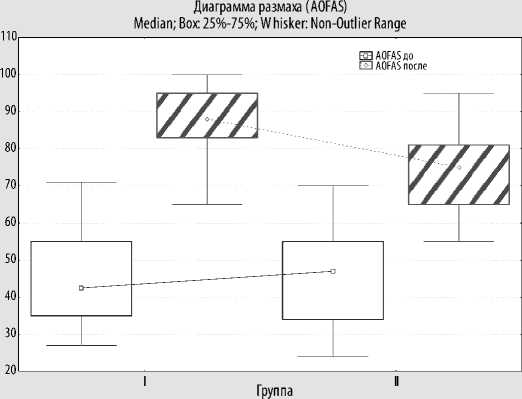

В результате сравнения до операции и после оперативного лечения оценки качества жизни и некоторых объективных показателей по шкале AOFAS, в группах сравнения установлены статистически значимые различия. Так, в основной группе AOFAS до операции составил 43(35;55) балла, а после операции 88(83;95) балла, при Z = 4,78 p<0,01.

Диаграмма №5. Показатели (баллы) по шкале AOFAS

Подобная тенденция наблюдалась и во второй группе, где до операции с 47(34;55) баллов AOFAS увеличился до 75(65;81) при Z = 4,78 p<0,01(см. диаграмма №5).

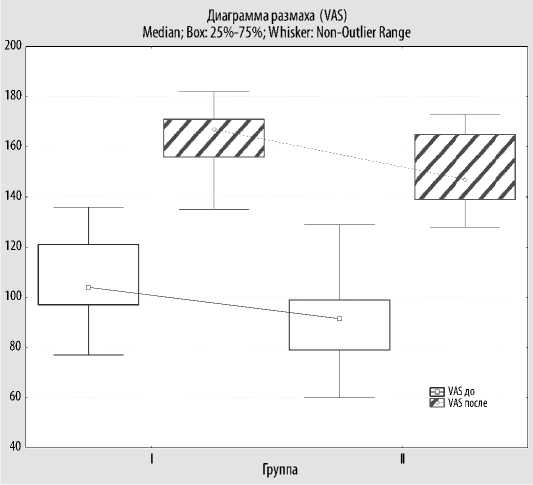

Сравнивая VAS FA в зависимых группах, мы установили наличие статистически значимых различий до и после операции. Итак, в группе I наблюдалось увеличение VAS FA, c 104(97;121) баллов, до 167(156;171) баллов при Z = 4,78 p<0,01).

Диаграмма №6. VAS FA

Во второй группе: наблюдаем увеличение по шкале VAS FA с 92(79;99) баллов (до операции) до 147(139;165) баллов (после операции), при Z = 4,78 p<0,01 (см. диаграмма №6).

При сравнении двух независимых групп (I и II) давление под дистальной фалангой в нейтральной позиции после операции в группе I составило 475(250;730) грамм, а в группе II 0(0;350), (см. диаграмму №7) при U = 221,5 p<0,01 (где U-значение Манни-Уитни, p- уровень значимости).

Давление под дистальной фалангой в нейтральной позиции после операции

□ Median □25%-75% I Min-Max

-200 --------------------------'------------------------------------------------------

I II

Группа

Диаграмма №7. Давление под дистальной фалангой в нейтральной позиции после операции

Давление под дистальной фалангой при подъеме на мысок после операции в первой группе составило 1000(700;1800) грамм, а во второй 300(70;700) грамм, при U = 204 p<0,01 (см. диаграмма №8).

зооо

-500

Давление под дистальной фалангой при подъеме на мысок после операции d Median П25%-75% I Min-Max

Группа

Диаграмма №8 Давление под дистальной фалангой при подъеме на мысок после операции

Кроме того, очевидна разница и по шкалам оценки качества жизни. Так, показатель AOFAS после операции статисти- чески значимо выше в первой группе исследования и составил 88(83;95) баллов, а во второй 75(65;81) баллов, при U=121 p<0,01 (см. диаграмма №9).

AOFAS после

Группа

□ Median 025%-75% I Min-Max

Диаграмма №9. Показатель AOFAS после операции

Аналогичная ситуация очевидна и с показателем VAS FA, где в первой группе он составил 167(156;171) баллов, а во второй 147(139;165) баллов, при U=214 p<0,01 (см. диаграмма №10).

VAS после

□ Median O25%-75% I Min-Max

Диаграмма №10. VAS FA после операции

При сравнении номинальных показателей в зависимых группах до и после операции, также установлены статистически значимые различия. Степень болевого синдрома до операции в первой основной группе (n=30), была выражена у 6 (20%) пациентов с очень сильной болью, у 15 (50%) с сильной болью и у 9 (30%) с умеренной болью. А, после операции степень болевого синдрома в группе I (n=30) характеризовалась отсутствием болей у 24 (80%), с умеренной болью у 6 (20%) прооперированных пациентов.

Степень болевого синдрома до операции во второй группе (n=30), была выражена у 7 (23,3%) пациентов с очень сильной болью, у 16 (53,3%) с сильной болью и у 7 (23,3%) с умеренной болью. После операции, наблюдалось отсутствие болей у 18 (60%), умеренная боль у 12 (40%) прооперированных пациентов.

При этом, в результате сравнения групп I и II достоверных различий не установлено.

Показатель стабильности плюснефалангового сустава до операции в группе I характеризовался: вывихом в суставе у 20 (66,7%), а в группе II у 7 (23,3%), подвывихом у 9 (30%) в первой группе, и у 14 (46,7%) в группе II, стабильностью в одном случае (3,3%) первой группы и в 9 (30%) во второй группе.

У всех пациентов 30(100%) после операции в первой группе сустав стабилен, а во второй сустав стабилен лишь у 17 (56,7%), у 10 (33,3%) наблюдался подвывих, и в 3(10%) случаях вывих.

При этом, установлено что группы I и II статистически достоверно различаются по показателю стабильности плюснефа-лангового сустава после операции (Хи² = 16,5; df = 2; p<0,001), где Хи² – значение Хи², df –число степеней свободы, p –уровень значимости.

Оценка плантаризации дистальной фаланги оперированных пальцев проводилась педобарографическим методом и на рентгенограммах под нагрузкой весом. Получены следующие данные по первой группе: у 25 пациентов (83,3%) отмечен контакт пальцев с поверхностью опоры, у 5 пациентов (16,6%) нет контакта пальцев при статике, но появляется при отрыве пятки при перекате стопы, отсутствие контакта даже в процессе переката стопы не наблюдалось ни у одного пациента. Во второй группе: у 13 пациентов (43,3%) отмечен контакт пальцев с поверхностью опоры, у 10 пациентов (33,3%) нет контакта пальцев при статике, но появляется при отрыве пятки при перекате стопы, у 7 пациентов (23,3%) нет контакта пальцев о поверхность опоры даже в процессе переката стопы.

При этом, установлено что группы I и II статистически достоверно различаются по признаку плантаризации после операции (Хи² = 12,46; df = 2; p = 0,002).

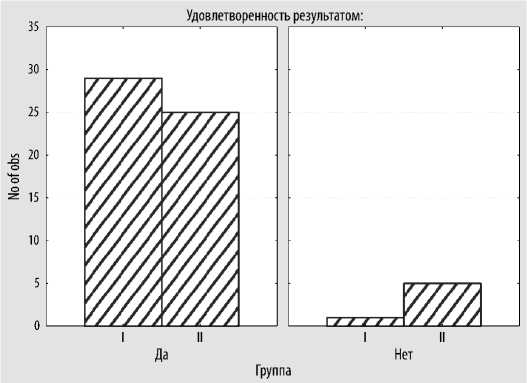

Также, проанализирован показатель удвлетворенности пациентов результатом оперативного лечения. Сравнение в независимых группах показало, что в основной группе (группа I n=30) удовлетворены 29 (96,67%) и 1 (3,33%) пациент удовлетворен результатом оперативного лечения. В группе сравнения (группа II, n=30) удовлетворены 25 (83,33%), и 5 (16,67%) пациентов не удовлетворены результатами. При этом, статистически значимых различий в группах не обнаружено (см. диаграмму №11).

Определены статистически значимые положительно направленные умеренные связи степени укорочения плюсневой кости и давлением под дистальной фалангой в нейтральной позиции после операции в группе I (n=30, k=0,4, p=0,02), а также, степени укорочения плюсневой кости и давлением под дистальной фалангой при подъеме на мысок после операции (n=30, k=0,47, p=0,008).

Определена статистически значимая положительная умеренная связь между восстановлением подошвенной связки и давлением под дистальной фалангой в нейтральной позиции после операции в основной группе (n=30, k=0,38, p=0,03), где k-коэффициент Спирмена. Также, установлена статистически достоверная зависимость между давлением под головкой плюс- невой кости до операции и давлением под головкой плюсневой кости после операции в нейтральной позиции и при подъеме на мысок (k=0,8-0,9 при p<0,01) в обеих группах достаточно сильная положительная связь.

Диаграмма №11. Показатель удвлетворенности пациентов результатом оперативного лечения

Заключение

При анализе результатов проведенного исследования выявлено, что у прооперированных пациентов в группе, где применялось новое комбинированное оперативное лечение перегрузочной метатарзалгии наблюдается значительное восстановление биомеханических свойств стопы и регресс болевого синдрома, по сравнению с группой, где оперативное лечение было направлено только на остеотомию плюсневых костей.

Впервые проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии, включающего как triple-Weil-остеотомию плюсневых костей, так и восстановление подошвенной связки плюснефалангового сустава. Сравнение проводилось с группой, где применялись DMMO или Weil-остеотомия плюсневых костей и операция Гомана без коррекции мягкотканых компонентов сустава.

Ригин Н.В., Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Мо Ц., Новый подход и результаты оперативного лечения перегрузочной метатар-залгии при эластичных деформациях стоп// Кафедра травматологии и ортопедии. №4(30). 2017. с.-35.

Rigin N.V., Bobrov D.S., Slinyakov L.Y., Mo J.., The new approach and results of surgical treatment of overload metatarsalgia with elastic feet deformation// The Department of Traumatology and Orthopedics. №4(30). 2017. p.-35

Список литературы Новый подход и результаты оперативного лечения перегрузочной метатарзалгии при эластичных деформациях стоп

- Bardelli M, Turelli L, Scoccianti G. Definition and classification of metatarsalgia. Foot Ankle Surg.2003;9:79-85

- Trnka HJ, Gebhard C, Mühlbauer M, et al. The Weil osteotomy for treatment of dislocated lesser metatarsophalangeal joints: good outcome in 21 patients with 42 osteotomies. Acta Orthop Scand. 2002;73(2):190-194

- Pérez-Muñoz I., Escobar-Antón D., Sanz-Gómez T. A. The role of Weil and triple Weil osteotomies in the treatment of propulsive metatarsalgia//Foot & ankle international. -2012. -Т. 33. -№. 6. -С. 501-506

- Highlander P. et al. Complications of the Weil osteotomy//Foot & ankle specialist. -2011. -Т. 4. -№. 3. -С. 165-170

- Загородний Н.В., Процко В.Г., Кетов М.С., Панов А.А., Мазалов А.В. Оперативная коррекция ригидных вывихов пальцев стоп//Кафедра травматологии и ортопедии. 2016.№4(20). с.33-36

- Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ригин Н.В. Перегрузочная метатарзалгия: патогенез, биомеханика и хирургическое лечение (аналитический обзор литературы). Вестник Российской академии медицинских наук. 2017; 72(1):53-58 DOI: 10.15690/vramn756

- Слиняков Л.Ю., Бобров Д.С., Ригин Н.В., Мо Ц., Якимов Л.А., Хурцилава Н.Д. Основные принципы диагностики перегрузочной метатарзалгии в поликлинической практике.//Кафедра травматологии и ортопедии. 2015.№3(15). с.21-24

- Мо Ц., Ригин Н.В., Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю. Анкеты и шкалы для оценки состояния стопы и голеностопного сустава//Кафедра травматологии и ортопедии. 2016.№4 (20). с.5-11

- Румянцев О. П. и др. Статистические методы анализа в клинической практике//Пробл. эндокринол. -2009. -Т. 55. -№. 5. -С. 49-55.